论施光南女中音歌曲的特色、演唱与贡献

2017-03-31雷昕姚毓华

雷昕 姚毓华

摘要:施光南是新中国乐坛上一位广受赞誉的作曲家,有“时代歌手”“人民音乐家”等美誉。其音乐创作体裁广泛、题材丰富,并且都具有很高的艺术水准,尤以歌曲创作成就最为卓著。其歌曲创作始终紧扣时代脉搏、彰显民族精神、描绘现实生活、反映大众心声,深得广大群众的喜爱。以施光南创作的女中音歌曲为对象,从创作特色、演唱与贡献等方面展开探究,旨在为进一步研究提供资料基础,为演唱实践提供理论指导。

关键词:施光南;女中音歌曲;创作特色

中图分类号:J605

文献标识码:A

文章编号:1004-2172(2017)01-0036-05

施光南(1940-1990)是新中国乐坛上一位专业突出、特色鲜明的音乐家,也是一位产出较多、卓作丰富的作曲家,而且是一个能独守自己的精神家园、对世界满怀爱心的艺术家。其音乐创作体裁广泛,涉及歌舞音乐、电影音乐、儿童音乐、管弦乐等;音乐创作题材丰富,青年生活、秀丽河山、风土人情、政治生活、社会现实、经济发展等应有尽有。最能体现施光南创作成就和历史地位的便是其歌曲创作,他始终执着于发挥声乐与人、情、时、世之“津渡”的要义所在;终身志业于取“声”于民族,投“情”于大众的声歌之道,将声乐创作作为人类生命魂魄的寄托之所。从创作理念的视角说,他始终坚持“走自己的路,用歌声抒发千千万万人民大众的心声”的创作理念,创作了大批家喻户晓、脍炙人口的经典旋律;其作品按音域的高低和音色的差异可分为男高音、男中音、男低音,女高音、女中音、女低音,以及儿童歌曲,而且多数作品都已成为中国当代音乐史中永放光芒的艺术魂宝;从历史贡献的角度论,其歌曲创作不仅为我国当代声乐教学提供了多样的素材来源,而且还为我国当代声乐理论研究提供了丰富的文献史料。本文以施光南创作的女中音歌曲,如《永远的回忆》(倪维德词)、《祝酒歌》(韩伟词)、《补衣歌》(倪维德词)、《打起手鼓唱起歌》(韩伟词)、《三月茶歌》(党永庵词)、《京族渔歌》(韩伟词)、《孔雀向往的地方》(晓光词)、《心儿飞向金珠玛》(韩伟词)、《红棉摇篮曲》(古笛、凯传词)、《假如你要认识我》(汤昭智词)、《萨瓦河畔的姑娘》(韩伟词)、《一片深情压心底》(凯传词)、《母爱之歌》(梁志伟词)、《金黄色的玫瑰花》(李幼容词)、《摇篮曲》(付林词)、《蝴蝶从台湾岛飞来》(梁上泉词)、《啊!多情的湖》(倪维德词)、《海一样的爱》(倪维德词)、《沙滩上》(倪维德词)、《爱的浪花》(倪维德词)、《海蓝色的梦》(倪维德词)、《海誓》(凯传词)、《台湾当归谣》(瞿琮词)等为对象,通过对相关理论成果的梳理和作品本体分析,围绕作品的艺术特征、演唱诠释以及历史贡献展开探索,为深化施光南女中音歌曲的理论研究及教学演唱实践提供参考。

一、施光南女中音歌曲的艺术特征

施光南始终坚持作曲家要用自己创作的作品来说话,在施光南看来:“创作时不考虑欣赏对象是不行的,要使旋律尽量便于群众接受。脱离欣赏者的审美要求,技巧再高明,听众不接受,也是枉然。”他的女中音歌曲作品体裁广泛、紧扣时代脉搏、紧贴人民心声,彰显出强烈的时代感、浓郁的民族性。

首先,从表现题材的角度看,有反映举国欢庆的《祝酒歌》,歌唱社会主义新农村的《打起手鼓唱起歌》,有寄托对革命先烈无限缅怀之情的《永远的回忆》《补衣歌》,反映思乡之情的《孔雀向往的地方》《母爱之歌》,描写人民现实生活的《三月茶歌》《京族渔歌》,歌颂中国人民解放军的《红棉摇篮曲》《心儿飞向金珠玛》,反映儿童童真生活情趣的《摇篮曲》,揭示男女爱情的《假如你要認识我》,祈盼台湾同胞回归的《台湾当归谣》,反映中国和南斯拉夫友好的《萨瓦河畔的姑娘》,以及借景抒情的《海一样的爱》《沙滩上》《爱的浪花》《海蓝色的梦》《海誓》等等,从各个不同的层面表达着大众的心声。

其次,从创作技法的层面看,施光南的女中音歌曲创作始终以民族音乐元素为基础,同时又不排斥运用西洋音乐创作手法来塑造鲜明的音乐形象、传达深刻的思想意蕴。他从小刻苦勤奋地听习和分析民族民间音乐音调,如民歌、民间戏曲、曲艺等。同时又重视对苏联、日本、印度等外国民间音乐的学习,积累了丰厚的创作素材,并将其转化、融入到创作思维当中,形成了自己的创作风格和独特个性。譬如歌曲《祝酒歌》(韩伟词)(谱例1)前奏部分节奏型(XXX XXXX)与北方民间喜庆场面所常用的锣鼓点及其相似,带有浓郁的北方民间音乐气息;接着旋律音调融汇了新疆民歌风格的欢快、江南民歌风格的委婉以及西藏民歌风格的豪放等特征;不仅体现了我们这个国家多民族融合的特点,也将举国欢庆的场景刻画得栩栩如生。

第三,从衬词衬腔的视角说,施光南女中音歌曲大多使用衬词衬腔,不仅有助于歌曲情感的表现,而且还使得歌曲作品的结构更加趋于合理。如《祝酒歌》第二段开始就运用了四小节的衬词“唻”,《永远的回忆》《补衣歌》《心儿飞向金珠玛》中的“啊”,《打起手鼓唱起歌》末段的“睐”,《孔雀向往的地方》中的“啊嗨哕”,《红棉摇篮曲》中的“啊依尼哎”,《假如你要认识我》中的“啊唻唻唻”,以及《爱的浪花》中的“哈哈哈哈”等。

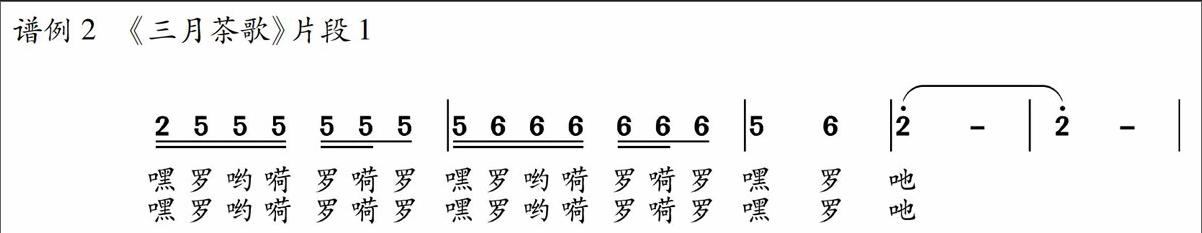

在歌曲《三月茶歌》中两处运用到衬词衬腔,一处是起连接过渡作用的“嘿哕哟嗬”(谱例2),另一处是末尾起补充终止的“哕嗬嗬咳”(谱例3)。

谱例2《三月茶歌》片段1

谱例3《三月茶歌》片段2

此外,施光南不仅对我国各民族音乐的基本要素、结构原则等了如指掌,而且也能熟练地融入一些其他国家的民间音乐进行创作,如《萨瓦河畔的姑娘》就是运用斯拉夫民间曲调素材(谱例4)创作而成的优秀作品。还有《补衣歌》是运用带再现的三部曲式结构谱写的佳作。

谱例4《萨瓦河畔的姑娘》

二、施光南女中音歌曲的演唱诠释

任何一部歌曲作品审美价值的实现必须依靠演唱这一中介环节。所谓歌曲演唱,就是指演唱者在对以乐谱形式存在的歌曲作品进行认真研究和解释的基础上,还要通过有创造性的演唱来赋予歌曲作品丰富的精神内涵,这是歌曲作品获得生命价值的创造行为。演唱者一方面担负着再现歌曲作品、推动歌曲创作繁荣发展的使命;另一方面,又有通过自己的演唱来帮助听众提高音乐审美能力的义务。这也是歌曲演唱作为“二度创作”的本质意义之所在。

施光南女中音歌曲作品的成功诠释,首先要求演唱者在忠实原作的基础上体现出演唱者的创造性,力求达到真实性与创造性的协调。所谓真实性,就是忠实于原作。任何一部歌曲作品都是特定历史时代的产物,具有独特的风格特征,并且在体裁形式、题材内容以及表现内涵等方面都有各自的规定性。这就要求演唱者不仅要从广阔的角度了解作曲家的生活阅历、时代背景、创作意图等,还要对乐谱进行认真的研读,这是促使演唱者的演唱获得真实性的基础。与此同时,歌曲演唱仅仅真实地再现原作,还不足以体现“二度创作”的本质。还要求演唱者具备强烈的创作热情,对不同的歌曲作品应有自己不同的艺术处理,使歌曲获得不同的艺术表现。

其次是要求歌曲作品所属的历史风格与演唱者所处时代精神相协调。这就要求演唱者不仅要从历史的角度去了解、体验作曲家生活的时代环境,去把握和真实地再现歌曲作品的历史风格,而且还要站在自己所处的时代立场,结合所处时代的精神和美学观念去观察、审视历史现象,去理解和阐释歌曲作品。

最后是要求演唱者将熟练的演唱技术与完美的艺术表现协调起来,做到二者的完美统一。歌唱技术在歌曲作品演绎中的重要作用无需赘述,古往今来一切成就卓越的歌唱家,无一不具备高超、娴熟的演唱技巧。技巧确实是歌唱必不可少的重要基础。但是,技巧本身不是审美的主要目的,也不是歌唱獲得成功的唯一条件,只有当歌唱技巧与艺术表现协调统一时,演唱才能以丰富的内涵与情感表现给人以审美的愉悦。

上述是对演唱施光南女中音歌曲作品的总体要求,只有满足这些条件,才有可能达到传统唱论中所说的“声情并茂”和琴论中的“得之心而应之手”的美学追求。下面以作品《假如你要认识我》为例,展开论述。《假如你要认识我》是施光南根据汤昭智的词作,为女中音歌唱家关牧村量身打造的一首知名作品,创作于1979年。该曲为A大调,主题旋律节奏密集,旋律进行以大二度级进为主,活泼、热烈,音域不宽(最高音是g2音)。因此演唱者必须怀着满腔热情来演唱此曲,特别是衬词“啊唻唻”(见谱例5)的部分,要唱得活泼一点,才能把字与字、词与词唱得流畅,才能表现出理想主义色彩。

谱例5《假如你要认识我》片段

三、施光南女中音歌曲创作的历史贡献

施光南女中音歌曲为中国当代音乐史、歌曲史的发展注入了新的活力,这突出地表现在作品题材的表现和旋律手法的创新上。从作品表现的题材来看,歌曲是时代的产物,是人们反映社会生活和表达思想感情的一种文化现象、呈现方式。施光南的女中音歌曲作品的选材常常紧扣时代主题、紧密联系人民大众的现实生活,从不同的角度表达了人民热爱生活的深厚感情,为当代中国歌曲创作题材的拓展提供了实践案例。

1972年,“文革”时期的环境并没有影响施光南用歌曲作品来揭露现实、吐露百姓心声、表达人们对美好生活的无限向往和追求,他的创作反映了自己对社会的思考、判断和评价。给人强烈的情感体验的歌曲《打起手鼓唱起歌》极具新疆风味,节奏欢快、曲调优美,寄托着人们对幸福生活的无限向往,以及对家乡的热爱。从施光南的女中音歌曲中可以看出其歌曲旋律与歌词表达内容和情感结合得很完美,这是施光南女中音歌曲生动形象的关键所在,如《假如你要认识我》的歌词将爱情、劳动与理想三者结合在一起,赋予歌词丰富且深刻的内涵。

施光南认为:“音乐艺术最打动人心的东西是旋律,旋律是一首曲子的灵魂。这是因为旋律是创作中个性最鲜明、最有创新余地的东西……而旋律的灵魂则是感情。”其女中音歌曲(甚至其他歌曲)的旋律都是在消化吸收我国民族音乐曲调、语言特点的基础上,融汇了西方音乐作曲技法谱写而成,流露出浓厚的民族情怀,推动了当代中国歌曲创作的民族化进程。并且其歌曲作品感情的流露不仅仅是他个人内心的独白,更是广大群众心声的抒发。这便是施光南歌曲作品创作一贯坚持融个人于大众的感情旨归的具体体现,当然这样的女中音作品还有表达民众精神面貌和心理活动的《祝酒歌》、有寄托对革命先烈无限缅怀的《永远的回忆》、有反映军民鱼水情的《补衣歌》等等。比如,创作于1978年的歌曲作品《吐鲁番的葡萄熟了》,是运用极具维吾尔族风味的手鼓节奏型(OXX XX

XXXX x 1)贯穿,采用迂回环绕型旋律通过运用模进的发展手法创作而成的。真挚感人的歌词与悠扬婉转的旋律密切融合,把对祖国、对生活的爱和对情人的爱完美地融合在一起。

施光南女中音歌曲为中国当代声乐教育的发展提供了丰富的素材来源。他根据女中音声部音区与音域的特点、音色的需要或行腔的特点等方面进行创作,同时又注意歌曲的语调和音调的关系以及情感的充分表现,广受我国中、高等音乐学府声乐专业学生的爱戴,大多是声乐学习者的常用曲目,也是歌唱家音乐会的独唱曲目。这些作品造就、影响了一批不同风格的著名的声乐表演人才,如关牧村、殷秀梅等,因成功演唱了施光南《吐鲁番的葡萄熟了》《假如你要认识我》等歌曲,深受人民大众的喜爱,而走红大江南北。

施光南曾说:“我在创作时有一个愿望:力图使自己的作品让更多阶层的人都能接受,也即尽量做到‘雅俗共赏。在写通俗歌曲时多注意些艺术性,在写艺术歌曲时多考虑些群众性;使通俗歌曲由于创作态度比较认真,不致流于浅薄,而艺术歌曲由于注意到民族的欣赏习惯,也不致于和一般群众距离过远。艺术创作最后还是要让人欣赏的,如果自己写的东西没有人欣赏,还有什么意义呢?即使是创作歌剧、芭蕾舞剧、交响音乐这样的大型音乐作品,我也力求走一条群众性和艺术性相结合的创作道路。可以说,在歌曲创作中,艺术歌曲和通俗歌曲并举乃至互相补充、渗透的作法,对我逐渐形成并坚定了这种艺术追求是有影响的。”其创作扎根于民族民间音乐的土壤里,散发出浓郁的乡土情怀,他巧妙地利用民族化的音乐语言和西洋作曲技法用来表达自己民族的大众心声与审美取向;其歌曲创作注重时代性与表现性的协调统一,始终与中国大地保持着血肉般的联系,“它总是紧密地与时代同呼吸,或者走在时代发展的前头,号召和鼓舞人们勇猛地向前进发,总是鼓励广大的人民群众为时代所交给他们的责任而献身。”既体现出中国传统音乐文化的艺术修养,又融合了欧洲的作曲技法;既有较高的艺术表现性,又有雅俗共赏的普适性。施光南“为我们留下了一座丰富的音乐宝库。他的许多作品无疑可以成为中国音乐史上永放光芒的艺术瑰宝。”也为后世作曲家提供借鉴。

责任编辑:李姝