“月相”教学中模型设计和使用的思考与改进

2017-03-29胡迪耐

胡迪耐

摘 要:在“月相”的教学中,要充分体现新课标在引导学生学会学习方面提出的具体要求,就要布置观察月相的课外作业,师生一起共画月相成因图,演示月相变化的成因,优化教学设计。引导学生逐渐认识到自然界是有规律的,而这种规律是可以被认识的,从而培养学生获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。

关键词:科学教学;月相;教学模型;设计;使用

中图分类号:G421;G633.98 文献标志码:A 文章编号:1008-3561(2017)08-0085-02

“月相”是华师大版教材七年级上册第七章第三节的内容,对七年级学生而言,有对月相的观察经验,但没有对月相变化规律的总结。至于要理解月相变化的成因,若是单纯从教材提供的图上来分析,他们的空间思维能力相对缺乏,对日、地、月三者相对位置变化的理解不够,会制约对日食月食成因的理解。因此,月相变化的成因是“月相”教学的难点,对这个难点的突破,教师应不断摸索,从以下几个方面予以突破。

一、布置观察月相的课外作业

从作业布置的出发点而言,教师借助生活中实地情境,让学生由对月相的感性认识转变到探寻事物内在变化规律的理性认识,是思维能力的提升;从操作上来讲,人人都可参与,这个课外作业的可行性高。但仔细一分析,就有如下问题:天气状况对月相的观察影响比较大,而且,即使这一个月中天气利于观察,对学生而言,也有观察时间(晚上九时左右就要休息了)和家庭位置等因素,教师不得不予以考虑,所以这项作业一般都不能像课本上一样得出一个月中的月相变化图。因此,这项作业可以放到月相學完之后,让同学们去印证规律。

二、师生一起共画月相成因图

这是早期教学中经常用到的,教师通过板演月相成因图来讲解日、地、月之间相对位置的变化导致月相所发生的变化,学生在自己的纸上也跟着教师一起画,让学生通过作图内化知识。不足之处在于学生是单纯被动地学,而且空间想象能力制约了他们对日、地、月关系的进一步理解,不能面向更多的学生挖掘更多的潜力。

三、 演示月相变化的成因

用一个半白半黑的球体,借以演示月相变化的成因,这种教学模型及其使用比较常见。该教学模型,取材方便,制作简单,可用乒乓球、圆萝卜、网球,甚至用废纸团在外面包上白纸等,一半涂上黑墨水即可。演示后的效果相比第二种方式,有了提升,弥补了部分学生空间思维能力的缺陷。至于如何演示,可以教师演示,班级整体演示和小组演示。现逐项分析如下:

(1)教学模型。就教学效果而言,可以完成基本任务,让学生明白月相为何会逐渐变化及如何变化。不足之处在于,月相虽然在变,但月球面向我们的始终是同一面,在这个教学模型中该面却不断变化,容易产生误导。

(2)教师演示。教师一边演示一边讲解,容易让学生明白日、地、月之间相对位置变化以及由此而导致的月相变化。不足之处在于教师若利用模型独自演示这一过程,学生能接受,但从教师的位置能观察到的人数比较少,受众面不广。

(3)班级整体演示。教师让四位学生各持一球位于教室四个方位,或者让一个学生持球绕教室走一圈,其他学生都在中间观察,相比教师的独自演示,能观察到的学生人数明显增多,学生的参与度也明显提高,略显不足之处在于互动性还不够强。

(4)小组演示。每组一球,每人观察,每位学生都可以观察到,学生的参与度和效果都有了。教师任务布置得当的话,这种效果会好很多,不足之处在于对日、地、月之间相对位置变化的体验不深。

综上所述,这个教学模型自身的缺陷导致了教学效果上致命的缺陷,无法在展示月相变化的同时依然保持面向地球的是同一面。那么如何改进呢?思考如下:

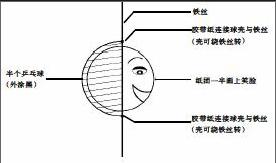

(1)教学模型:要求模型中的黑色部分是可迁移的。教师可进行如下制作。材料:乒乓球一个,废纸若干,白纸一张,铁丝一根,透明胶纸,黑墨水,笔。制作:把乒乓球对半掰开,取其中一片,外用黑墨水涂黑;将废纸揉成球,大小类似乒乓球而略小,外包白纸,中间用铁丝插入,用笔画线把球纵分成两半,在其中一半上画笑脸(演示过程中这一面始终面向地球)。最后,利用透明胶纸把那一半涂黑的乒乓球套在这个纸球外,使这个乒乓球壳可以绕纸球转。优点:这样制作,让黑色的壳可以紧贴在球上并绕球转,便于演示不同方位处的夜半球。教学模型的问题解决了,如何才能更好地发挥小组合作的效果呢?

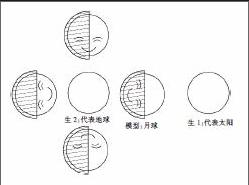

(2)教学模型使用过程:要求能充分发挥学生的主体性。教师可进行如下设计。其一,明确规则:昼半球向着太阳,夜半球背着太阳;观察者在地球上,观察者的位置代表地球的位置;制作的球代表月球。在小组分工上:四人一组,一人代表太阳,一人代表地球并手举模型,绕自己作逆时针旋转,一人负责模型上昼夜半球的变化,一人负责月相的绘图。其中代表太阳的人还负责成果解说。其二,使用设计:可以本组成员角色轮换,本组三成员任意站定位置让第四位成员画出月相图,一组演示,另外的组在各自的位置猜测演示组的月相。另外,利用该装置,小组成员也可单独用以演示日食和月食。中午在阳光下,向着阳光移动该装置可演示日食,背着阳光低头面朝地面上头的影子移动该装置,可演示月食。

四、优化教学设计

利用改进后的教学模型,课堂活动分两个层次进行,先组内热身,后“你做我猜”,全班统一活动。

在这种方式中,教学模型可以更客观地反映自然规律,小组活动中人员分工明确各就其位,各司其职,不但面向全体学生,而且更具有趣味性和挑战性。在组内热身中,组员们熟悉了相对位置变化引起的月相变化,在“你做我猜”的全班统一活动中更是引爆气氛,充分激发了每位学生的积极性。课后有同学对模型进行了二次改造,有用橙子皮、柚子皮来替代那半个乒乓球的,更具视觉冲击力,而且同学们课外也有在玩的,说明他们乐在其中。对教师而言,教学方法的灵活性,给予一个好的教师得以充分展示自己个性的空间,教师课前的准备过程与课上施教过程都是教师对教材开发的过程。教师不再是教教材,而是灵活地运用教材。但在如何高效组织运用教材的过程中,许多时候仅靠教师自身的能力,是无法独自完成的,陶行知说,要想学生好学,必须先生好学。唯有学而不厌的先生才能教出学而不厌的学生。教师也要学会学习,学会团队合作,从自己的教学中去反思,从他人的教学中去反思,从本学科中学习和反思,也从不同的学科中学习和反思,在不断的反思和积累中,使自己的业务能力得到提升。

五、结束语

总之,教师从开始单纯地和学生一起画教材上的图,边画边理解,到逐渐用教学模型来克服学生空间想象能力的不足,到采用小组合作进一步加深对空间位置的理解,最后到教学模型的进一步完善,小组分工的进一步明确,而且游戏中有多种变式并引入合作与竞争、个人与团体的关系,体现了教学方式的变化历程。从开始的教师主体逐渐转化为学生主体,从单纯的知识传授逐渐到突出方法和过程,从学生单个的个体学习到团队合作学习,等等。引导学生逐渐认识到“自然界是有规律的,而这种规律是可以被认识的”,改变了课程实施过于强调接受学习、死记硬背、机械训练的现象。培养了学生主动参与、乐于探究、勤于动手的能力,搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力以及交流与合作的能力。

参考文献:

[1]王文清,郭玉英,贾永.促进科学认知发展的高中物理探究教学模型[J].课程.教材.教法,2013(10).

[2]孙立锋.初中生月相迷思概念调查研究[D].浙江师范大学,2005.

[3]胡卫平.中学科学教学心理学[M].北京:北京教育出版社,2001.