西陵峡水田坝区域地质灾害发育特征及成因机制

2017-03-27刘广宁黄波林王世昌

刘广宁, 齐 信, 黄波林, 王世昌

(中国地质调查局 武汉地质调查中心, 湖北 武汉 430205)

西陵峡水田坝区域地质灾害发育特征及成因机制

刘广宁, 齐 信, 黄波林, 王世昌

(中国地质调查局 武汉地质调查中心, 湖北 武汉 430205)

[目的] 掌握西陵峡水田坝区域地质灾害发育特征及成因机制,为该区域地质灾害防治提供依据。[方法] 对地质灾害的类型、规模、斜坡结构、岩性特征、分布高程、地形坡度进行详细的野外调查,并运用统计学进行梳理分析。[结果] 研究区发育主要地质灾害为滑坡、崩塌(危岩)和不稳定斜坡,其规模以中小型为主。空间上分布不均匀,且集中分布在海拔高度300~800 m的区域,坡度20°~40°斜坡区域,并沿主要构造、断裂呈条带状发育;绝大多数灾害发育在侏罗系蓬莱镇组(J3p)、遂宁组(J3s)和沙溪庙组(J2s)岩性段中,以顺向结构岸坡中发育地质灾害居多;时间上,地质灾害多集中发生在降雨集中汛期6—9月。[结论] 地质灾害成因机制的内在因素为地形地貌、地层岩性、岸坡结构类型和地质构造;外在因素为降雨、库水波动和人类工程活动。

地质灾害; 发育特征; 成因机制

文献参数: 刘广宁, 齐信, 黄波林, 等.西陵峡水田坝区域地质灾害发育特征及成因机制[J].水土保持通报,2017,37(1):319-324.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.01.056; Liu Guangning, Qi Xin, Huang Bolin, et al. Development characteristics and mechanism of regional geohazards in Shuitianba area of Xiling Gorge[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2017,37(1):319-324.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.01.056

三峡库区地形地貌复杂,岸坡结构类型多样,地质环境及其脆弱。水库175 m蓄水以来,在强降雨等极端气候条件下,大量地质灾害隐患点发生变形破坏甚至失稳[1]。并且每一次灾害事件的发生都会造成不同程度的人类财产损失、甚至人员伤亡事故[2]。对社会安定和国民经济的发展造成严重影响。本文拟选择三峡库区长江N岸水田坝区域,在1∶5万地质灾害调查的基础上,通过对野外调查资料的梳理、统计,掌握该区域地质灾害的时空分布状况,发育特征,在此基础上对其规律进行总结,从而对其成因机制及影响因素进行系统分析。

1 研究区概况

研究区地处鄂西三峡库区西陵峡水田坝区域,总面积470 km2。该区域属亚热带季风气候区,气候温和湿润、雨量充沛、四季分明,多年平均气温17~19 ℃,多年平均降雨量1 493.2 mm。降雨具连续集中的特点,雨季多暴雨,日最大降雨量达358 mm,主要集中在4—10月。研究区河流水系发育,地表水资源比较丰富。长江在研究区南侧自西向东横贯全境,境内流长12.8 km。区内溪流网布,主要发育归州河、泄滩河及香溪河3条支流,自三峡库区175 m蓄水以来,水位垂直变幅达30 m余,归州河、泄滩河及香溪河等支流在蓄水期间已形成宽阔的库区。

地貌上,研究区地处鄂西褶皱山地,地势西南高东北低,以中低山峡谷地貌为主,山势呈NEE展布,地形切割较深,多发育NW向冲沟,河谷地貌多发育于归州河近水区域,大于1 500 m高中山区,发育较少,主要分布在泄滩熊家岭一带,最大高程1 704.8 m。地形坡度集中发育在20°~40°。地层岩性上,研究区大部分是碎屑岩分布区,三叠系中统巴东组(T2b)碳酸盐岩夹碎屑岩、碎屑岩、局部出露沙镇溪组(T3s),出露最为广泛的地层为侏罗系,其包括桐竹园组(J1t)、聂家山组(J1n)、沙溪庙组(J2s)、遂宁组(J3s)、蓬莱镇组(J3p);地质构造上,位于上扬子台坪之秭归台褶束东缘,绝大部分属秭归盆地,东部跨入NNE向的黄陵断穹,北部包括北西南大巴山弧形褶皱带的尾部,南为NE,NEE向恩施弧形褶皱带,研究区居于这3组不同方向构造的交汇部位,属应力作用微弱的地区,因而构造较为简单。

2 地质灾害类型及规模

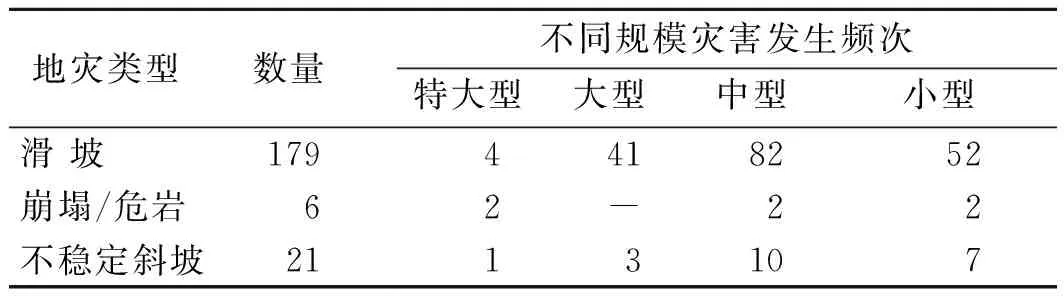

研究区地质灾害及其发育,通过野外实地调查,该区域主要发育滑坡、崩塌(危岩)、不稳定斜坡3种地质灾害,共计206处。其中滑坡179处占地灾总数的86.89%,崩塌(危岩)6处占地灾总数的2.91%,不稳定斜坡21处占地灾总数的10.20%,灾害点密度44处/100 km2。主要发育分布于人类工程活动强烈、受库水周期性波动影响强烈的区域。从地质灾害规模来看,区内地质灾害规模以中小为主,大型次之,特大型极少,无巨型地灾发育(表1)。

表1 研究区地质灾害类型规模统计处

3 时空分布及发育特征

3.1 各乡镇发育

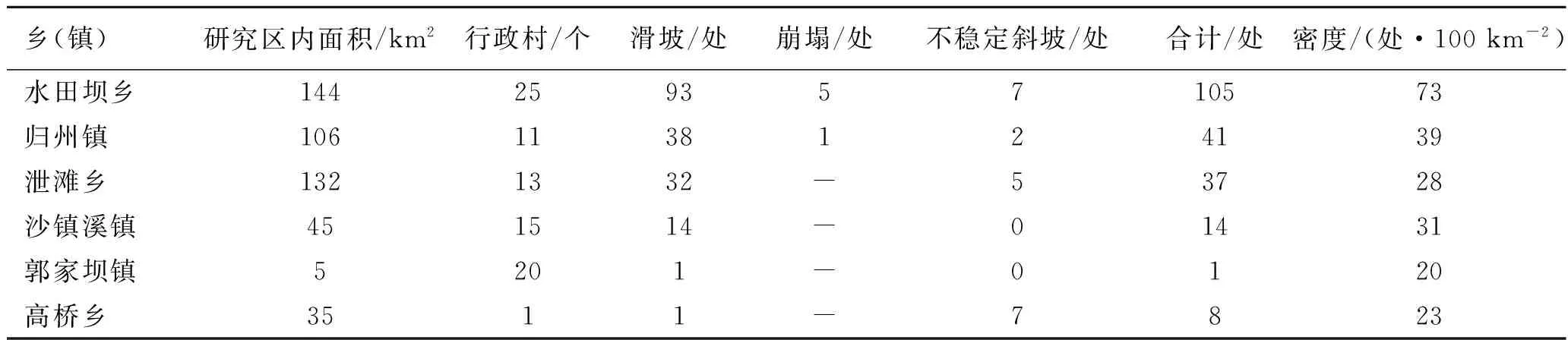

由于受到地形地貌、斜坡结构类型、气象水文、地质构造、人类工程活动等多方面因素影响[3],研究区地质灾害及其发育、分布特征在区域上有明显的差异性。研究区包含秭归县和兴山县两个行政单元,其中秭归县占图幅大部分区域,故地质灾害秭归县发育数量显著,其中秭归县境内发育各类地质灾害达196处,兴山县在研究区内地质灾害仅发育8处,均发育在高桥乡。秭归县地质灾害发育遍及6个乡(镇),灾害点数量最多的为水田坝乡,达105处,占地质灾害点总数的50%以上,以下依次是归州镇、泄滩乡、沙镇溪镇、郭家坝镇(表2)。

表2 研究区各乡镇地质灾害统计

3.2 沿高程和坡度发育

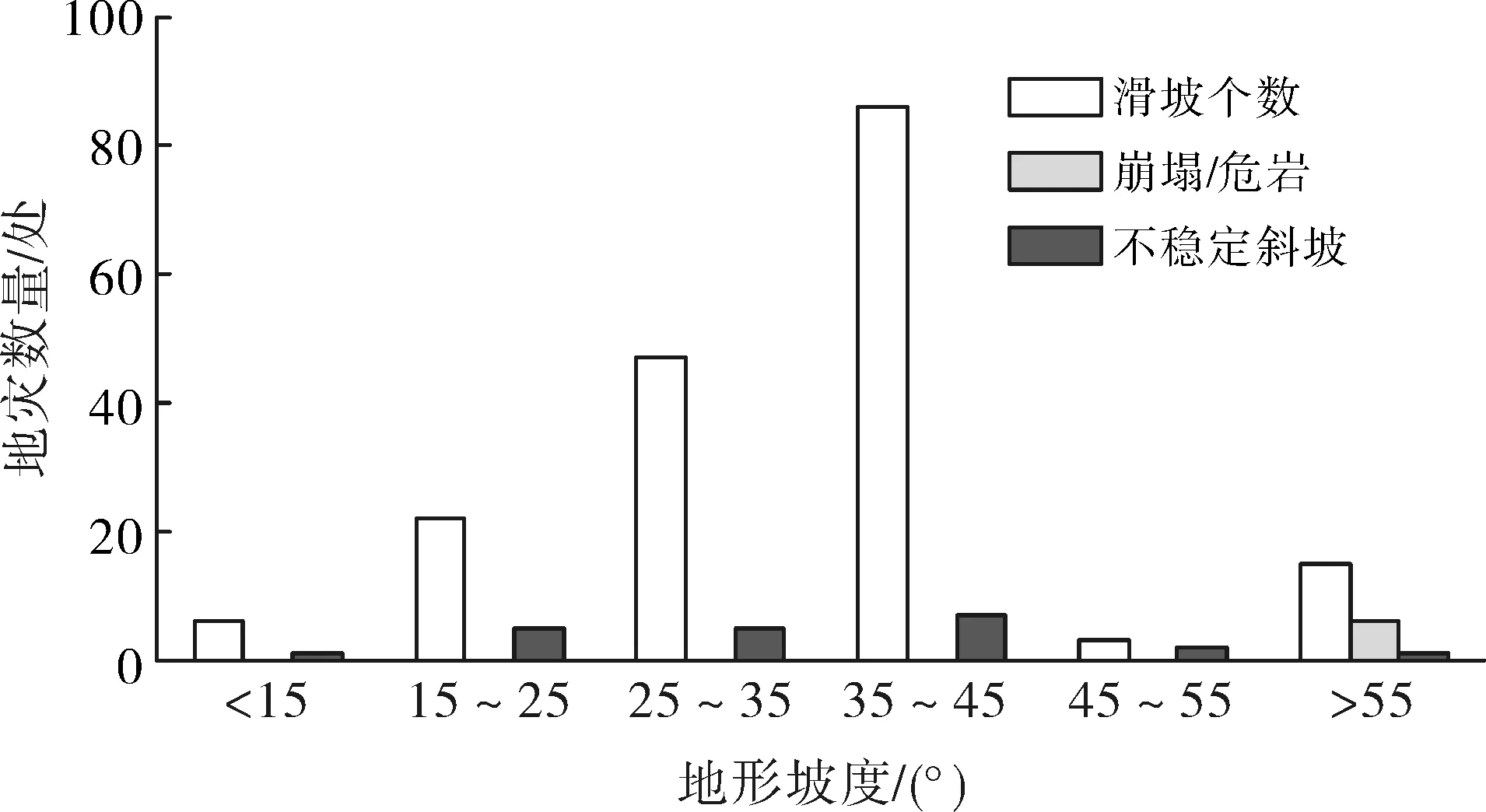

垂直方向上,通过高程与地质灾害的关系可以间接反映出不同高程地层岩性特征、地形地貌特征、物质组成特征等,这些特征是地质灾害孕育的重要条件[4-5]。通过调查、统计(后缘高程值),高程大于800 m以上多为山顶、近山顶区域,天然灌木林地及其发育,地形相对平缓,地灾极少发育。高程小于300 m多在河谷甚至水面之下,地质灾害较少发育,地质灾害多集中发育在高程300~800 m(图1),其地质灾害总和139处,多为滑坡、不稳定斜坡占地灾总数的67.48%,这与该高程段第四系松散堆积体大量分布和人类工程活动频繁密不可分。地形坡度上,其中有172处地质灾害发育、分布在斜坡坡度20°~40°的斜坡上(图2),占灾害总数的80%以上。在小于20°或大于40°的斜坡地段,滑坡、不稳定斜坡较少发育,前者由于坡度小,地形平缓,土层不易滑动,而后者由于坡度较大,不利于松散物的堆积。该区域崩塌(危岩)的发育地形坡度均大于55°。

图1 地灾与高程及地形坡度关系

3.3 岩性和岸坡结构

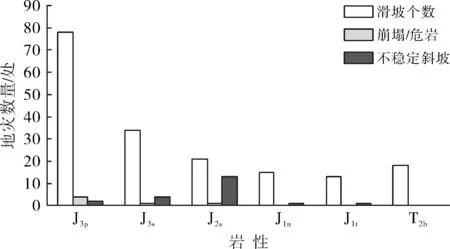

通过调查、统计(图2),其中侏罗系蓬莱镇组(J3p)共发育地质灾害84处,占地质灾害总数的40.78%;遂宁组(J3s)共发育地质灾害39处,占比18.93%;沙溪庙组(J2s)共发育地质灾害35处,占比16.99%;聂家山组(J1n)共发育地质灾害16处,占地质灾害总数的7.77%;桐竹园组(J1t)共发育地质灾害14处,占比的6.8%;三叠系巴东组(T2b)共发育地质灾害39处,占比8.74%。由此可见,研究区地质灾害主要发育在侏罗系中劣质岩性段:沙溪庙组(J2s)、遂宁组(J3s)和蓬莱镇组(J3p)中,其数量超过地质灾害总数的75%。

研究区内顺向、斜向、横向、逆向结构斜坡均有发育,由于其处于秭归向斜近核部区域,且刚好沿着归州河通过,故该区域顺向结构斜坡及其发育,主要发育在该支流两岸。其中发育在顺向结构斜坡中的地质灾害高达117处,占比56.8%;斜向结构中31处,占比15.05%;横向结构中11处,占比5.34%;逆向结构中47处,占比22.82%。

3.4 沿地质构造发育

研究区褶皱构造简单,主要为近南北向的秭归向斜。另外在工作区西部还发育一系列东西向的小型宽缓褶皱:笔架山向斜、九龙滩背斜、红岩湾向斜。大部分地质灾害发育在秭归向斜两侧和红岩湾向斜附近,呈带状分布,其余两褶皱附近调查中未见地灾发育。研究区断裂发育也比较简单,主要发育北北东、北北西向断裂,通过调查发现,地质灾害的发育程度受断裂构造影响明显。区内断裂较发育,其中大型的主要有水田坝断层、黄荆树断层、张家河断层等。

图2 地灾与岩性关系

通过现场调查发现,沿主要断裂带(断层两侧2 km范围内),原本的地形地貌、地表水系受其影响发生显著改变,断裂带内岩层、岩土体受到不同程度的破坏,结构破碎、松散,易形成地质灾害,通过统计,研究区主要断裂带附近发育崩塌、滑坡、不稳定斜坡灾害点90处,占地质灾害总数的43.69%。其中尤以水田坝、黄荆树断裂带最为突出,共42处(表3)。

3.5 时间发育特征

通过野外实地调查、搜集当地防灾减灾部门记录资料以及对当地群测群防相关人员的走访,针对每个灾害点的变形、破坏、失稳时间进行了梳理统计,结合近年来月平均降雨量数据,对地质灾害与降雨关系进行了分析。分析表明地质灾害的频发期与降雨强度、累积降雨量有显著的关系[6]。

降雨量越大,地质灾害发生的数量和频率越高。研究区降雨主要集中在6—9月的汛期,期间发生的地质灾害高达149处,占地灾总数的70%以上(图3)。

表3 泄滩幅地质灾沿害主要断裂构造发育统计

图3 历年各月降雨量与地质灾害发育程度关系

4 成因机制分析

4.1 内在因素

4.1.1 地貌条件 地形地貌是崩塌、滑坡等地质灾害活动的基础,不同类型的地质灾害具有不同的地形地貌条件,相对高差、地形坡度的差异导致不同规模类型地质灾害的发生[7]。研究区内低中山—高中山地貌区(800~1 600 m)由于近山顶地势较为平坦且植被极其发育,水土保持良好,地质灾害较少发育;低低山—中低山区(500~800 m)地形坡度多在45°甚至形成50°以上峻坡,普遍大于土体的天然休止角,在自然状况下岩土体已达到甚至接近极限平衡状态,松散物质难以长期赋存,在外界因素作用下,极易向下发生失稳,地质灾害较为发育;河谷地貌区(145~500 m)地形坡度多在20°~40°,上部物质向下运移多堆积于此,结构松散、且多为涉水斜坡,在库水周期升降、冲刷淘蚀作用下,地质灾害体极易发生变形破坏乃至失稳。经统计,50%以上地质灾害发育在该区域,由此可见,地质灾害的数量及发育分布特征与地貌条件密切相关。

4.1.2 地层岩性 研究区大面积发育侏罗系软硬互层结构劣质岩组。对于滑坡而言,地层岩性是滑坡的物质基础。由于地层岩性不同,抗剪强度各不相同,发生滑坡的难易程度不同。软弱地层,在构造作用以及其他外力作用影响下,都容易形成土状或泥状的软弱夹层,成为潜在的滑动面或滑动带,具备产生滑动的基本条件,同时,在软弱地层中,由于抗风化能力弱,易形成大量的松散物质。相反,硬质岩类,岩体抗风化能力强,不易形成潜在滑移面和松散物质。对于崩塌(危岩)而言,上硬下软的岩性组合,容易发生崩塌或形成危岩体。由于抗风化能力的差异,下伏软弱岩层抗风化能力低,易产生风化凹腔,使上部坚硬的岩体突出失去支撑,在风化、降雨等外界条件作用下极易发生变形破坏。在重力作用下,被卸荷裂隙或构造裂隙切割为块状的岩体,因重心不稳而产生崩塌[5]。

4.1.3 岸坡结构类型 岸坡结构类型对于地质灾害的类型、变形破坏乃至失稳具有重要的控制作用[8]。研究区地质灾害主要发育在顺向和逆向结构岸坡内,其地质灾害164处,占地灾总数的75%以上,顺向岸坡中由于软弱夹层的发育,形成潜在滑面,加之大量切层节理的发育,在重力作用下极易发生滑动失稳;逆向结构岸坡中尤其是侏罗系中碎裂结构岩体,发育大量陡倾坡外的节理、裂隙,岩体结构及其松散,在外界条件及重力作用下极易发生崩滑失稳。

4.1.4 地质构造 针对该区域,秭归向斜核部沿轴线两侧呈条带状分布,主要由于向斜两侧多为顺向结构岸坡,在外部因素影响下极易发生顺层滑动。断裂构造的发育,使其两侧地层岩性因强烈挤压,形成几十米宽的破碎带,局部存在软弱面或软弱带,如断层泥、糜棱岩等,岩土体强度较低,易风化剥蚀,这使得岩体的完整性遭受破坏,多形成破碎、松散堆积物为地灾提供了良好的物源条件[9]。其松散的结构特征为斜坡体内地下水的运移提供了空间条件,在降雨、风化、侵蚀、人类工程活动等因素作用下,易形成地质灾害。

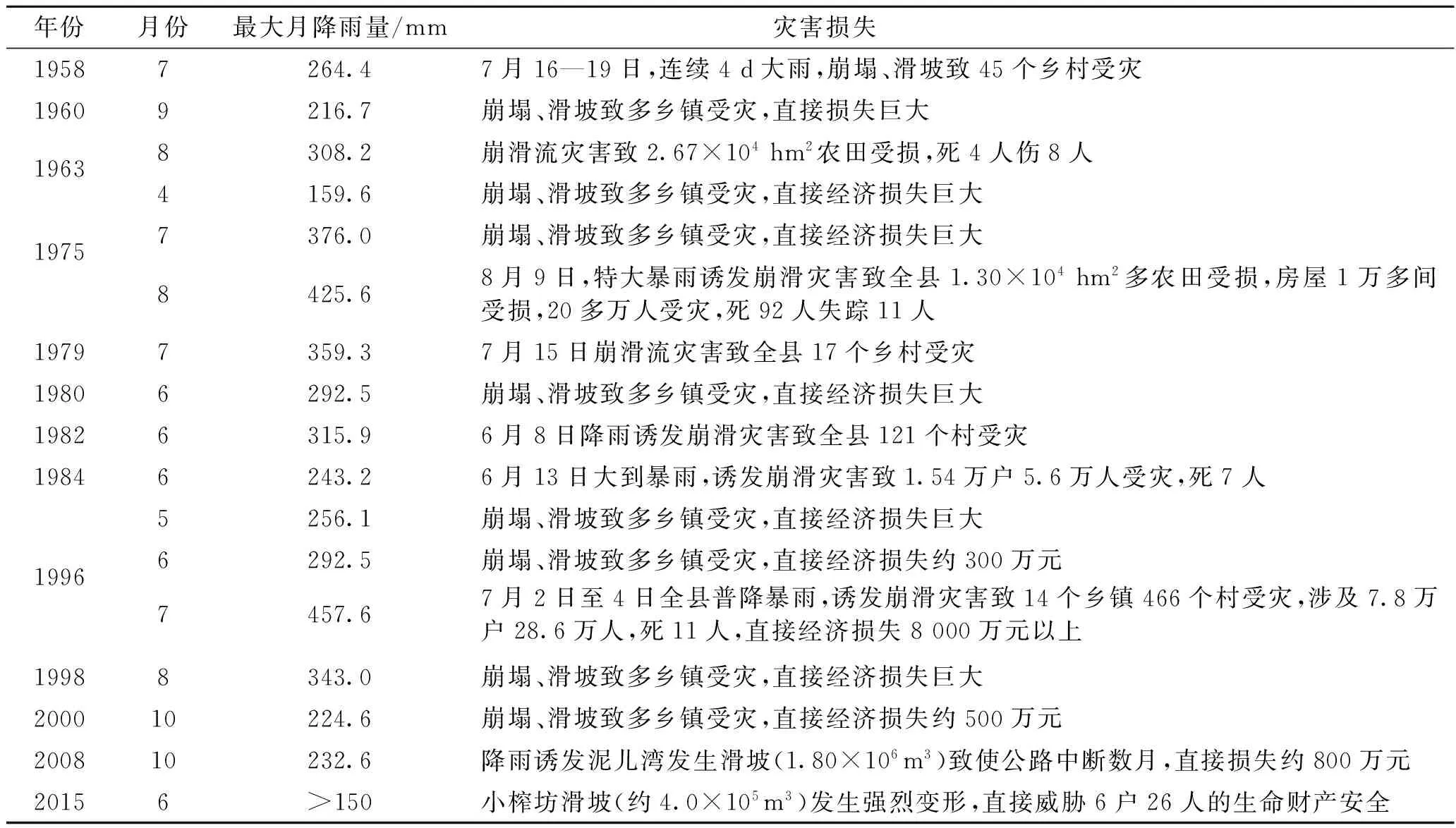

4.2 外在因素

4.2.1 降雨 大气降雨对地质灾害影响尤其是对滑坡、崩塌灾害的影响十分强烈[10-11]。通过在当地相关部门收集自1958—2015年秭归县(以研究区为主)由集中降雨诱发的灾害典型事件资料可知(表4,图3),研究区内降雨集中在6—9月的梅雨季节和汛期,降雨、尤其是连续强降雨导致大量崩滑地质灾害变形失稳,致使当地人们生命财产遭受到巨大损失。

表4 集中降雨时间及致灾损失统计

注:据实地调查走访研究区6处崩塌(危岩),其变形失稳均与降雨相关,179处滑坡,变形、失稳有时间记载的共计119处,其中87处发生在5—9月,占比例为73.11%。

4.2.2 库水波动 自三峡库区蓄水以来,库水位周期性在145~175 m波动,归州河作为长江的支流,水位同样周期性升降。岩体在库水浸泡过程中,由于水压力的变化,孔隙、微裂隙中入渗的水体会在裂隙尖端处产生的应力集中极易导致裂隙的拓展和延伸。此外,库水的浸泡使得岩体内部的粘聚力和摩擦力也大大降低,岩体力学性质逐渐呈下降趋势,岩体发生软化,且软化作用具有不可逆性,同时对滑动有润滑作用,抗剪强度急剧下降,抗滑力不断减小。当水位上升时,斜坡部分浸水后,水体将进入坡体内部,向上的托浮力增大,降低了淹没坡体的阻滑作用,对于碎裂岩质斜坡尤为明显;当水位下降时,斜坡内部水体将向外排泄,排泄过程中对斜坡物质具有明显的拖拽、牵引作用,促使斜坡向下运动,对于松散堆积型斜坡尤为明显。丹江口库区回水范围内,发育涉水地质灾害共有113处,占总数的54.85%,这些地质灾害前缘均受库水回水的升降变化影响,如果长期在干湿循环条件作用下,将导致涉水地质灾害体的前缘强烈变形破坏,最终导致整体发生失稳[12-14]。

4.2.3 人类工程活动 人类工程活动不仅仅是毁林开荒、引发水土流失,其同样是地质灾害的重要诱因。研究区地质灾害的形成受人类工程活动影响也及其明显[15]。主要表现为城镇迁建、公路建设、矿产资源开发、及居民建房等。区内主要因人类工程活动诱发的地质灾害点46处,占地质灾害点总数的22.33%。大量的人类工程活动破坏了斜坡原始平衡状态,诱发了地质灾害的产生。近2 a秭归县大力推进乡村、县级公路建设,形成了大量的高切坡,大多都未进行锚固、坡面防护等可靠、有效的工程治理措施。调查过程中发现:坡体开挖过程中产生应力释放,临空面自内向外发生卸荷作用,节理、裂隙发生延伸、贯通,岩体及其破碎,缓倾角的坡体易形成滑坡、不稳定斜坡;而陡倾角的坡体易形成危岩或崩塌。在降雨等因素促发下,发生破坏失稳的可能性很大。

5 结 论

通过调查,研究区共发育206处地质灾害,灾害点密度44处/100 km2,灾害类型主要为滑坡、崩塌(危岩)和不稳定斜坡,其中滑坡最为发育,占比85%以上,地质灾害规模以中小型为主。空间上,地质灾害分布不均,50%以上发育在水田坝乡;且地质灾害多发育在高程300~800 m、坡度20°~40°斜坡地带;75%以上的地质灾害发育在侏罗系沙溪庙组(J2s)、遂宁组(J3s)和蓬莱镇组(J3p)中;75%以上地灾发育在顺向、逆向结构岸坡中;且具有沿主要构造断裂呈条带状分布的特点,时间上,地质灾害主要发育在降雨频繁的6—9月。诱发地质灾害的内部控制因素主要为地形地貌条件、地层岩性、岸坡结构类型和地质构造特征。外部控制因素主要为降雨、库水波动和人类工程活动。根据目前地质灾害发育分布现状、变形破坏迹象和发展趋势,建议加强群测群防和定期巡视力度。通过调查、走访三峡水库升降调水期间和降雨密集的汛期是该区域地质灾害最为敏感的时间段,应做好地质灾害防范和应急处置工作。

[1] Huang Bolin, Yin Yueping, Liu Guangning, et al. Analysis of waves generated by Gongjiafang[J]. Landslide, 2012,9(3):395-405.

[2] Zhang Yeming, Peng Xuanming, Wang Fawu, et al. Current status and challenge of landslide monitoring in Three Gorge reservoir area, China[J]. Landslides, 2004(1):21-25.

[3] 杨海平,王金生.长江三峡工程库区千将坪滑坡地质特征及成因分析[J].工程地质学报,2009,17(2):234-239.

[4] 宋丹青,梁收运,王志强,等.九甸峡库区地质灾害发育分布及影响因素[J].山地学报,2016,34(1):84-91.

[5] 向小龙,孙炜锋,李国伟,等.云南盐津地区地质灾害发育特征及影响因素分析[J].地质力学学报,2015,21(1):98-107.

[6] 陈正洪,万素琴,毛以伟.三峡库区复杂地形下的降雨时空分布特点分析[J].长江流域资源与环境,2005,14(5):623-627.

[7] 欧阳海金,廖绍平,吴珍云,等.龙南县地质灾害发育特征及形成机制分析[J].资源环境与工程,2014,28(1):46-48.

[8] 李隆平,雷深涵,郭峰.丹江口库区地质灾害发育特征及形成机制分析[J].资源环境与工程,2015,29(1):37-39.

[9] 巨能攀,侯伟龙,赵建军,等.安县雎水河流域地质灾害发育、分布及影响因素[J].山地学报,2010,28(6):732-740.

[10] 李晓,张年学,廖秋林,等.库水位涨落与降雨联合作用下滑坡地下水动力场分析[J].岩石力学与工程学报,2004,23(21):3714-3720.

[11] 王娇,万军伟,左帅,等.福建省建瓯市地质灾害发育特征及形成机制[J].水土保持通报,2015,35(3):268-272.

[12] 曾刚.库水升降作用下水库库岸滑坡稳定性分析[J].三峡大学学报:自然科学版,2011 (4):15-18.

[13] 刘新喜,夏元友,张显书,等.库水位下降对滑坡稳定性的影响[J].岩土力学与工程学报.2005,24(8):1439-1444.

[14] 王志旺,杨健,张保军,等.水库库岸滑坡稳定性研究[J].岩石力学,2004,25(11):1837-1840.

[15] 王思敬.论人类工程活动与地质环境的相互作用极其环境效应[J].地质灾害与环境保护,1997,8(1):21-26.

Development Characteristics and Mechanism of Regional Geohazards in Shuitianba Area of Xiling Gorge

LIU Guangning, QI Xin, HUANG Bolin, WANG Shichang

(WuhanCentreofChinaGeologicalSurvey,ChinaGeologicalSurvey,Wuhan,Hubei430205,China)

[Objective] The objective of this study is to investigate the development characteristics and mechanism of the regional geological hazards in Shuitianba area in the Xiling Gorge, and to provide the basis for preventing and controlling geological disasters in the region. [Methods] The type, size, slope structure, lithology, elevation distribution and slope gradient of geological disasters were investigated in detail, and statistical analysis was done. [Results] The major geological disasters include landslides, collapses(dangerous rock) and unstable slopes, and vary from small to medium-sizes. Spatially, regional distribution was not uniform, geological disasters more developed in elevation between 300~800 m with slope range from 20° to 40 °; and belt-like geological disasters developed along the main structure and fracture. The vast majority of geological disasters were formed in three stages: Penglaizhen formation(J3p), Suining formation(J3s) and Shaximiao formation(J2s) in the lithology of Jurassic, and mostly distributed in bedding slope. The geological disasters mostly occur in flooding season from June to September. [Conclusion] The internal factors affecting the formation of the geological disasters include topography, lithology, slope structure type and geological structure while external factors include rainfall, reservoir water fluctuation and engineering activities by human beings.

geological disasters; development characteristics; formation mechanism

2016-03-15

2016-07-19

国家自然科学基金项目“基于水波动力学的水库崩塌滑坡涌浪研究”(41372321); 中国地质调查局灾害预警项目(12120114079301); 水工环地质调查项目(DD20160257)

刘广宁(1980—),男(汉族),河北省大城县人,硕士研究生,高级工程师,主要从事水工环、地质灾害调查研究。E-mail:guang-ning1123@163.com。

A

1000-288X(2017)01-0319-06

P694