天山北坡典型小流域侵蚀沟形态特征及其成因

2017-03-27蒋岩初张文太盛建东

蒋岩初, 张文太, 盛建东

(新疆农业大学 草业与环境科学学院/新疆土壤与植物生态过程实验室, 新疆 乌鲁木齐 830052 )

天山北坡典型小流域侵蚀沟形态特征及其成因

蒋岩初, 张文太, 盛建东

(新疆农业大学 草业与环境科学学院/新疆土壤与植物生态过程实验室, 新疆 乌鲁木齐 830052 )

[目的] 揭示天山北坡典型小流域侵蚀沟发育规律,为侵蚀沟的预警及防治提供科学依据。[方法] 选取天山北坡典型小流域10条侵蚀沟进行分析,采用野外实地调查与地理信息技术相结合的方法,对研究区侵蚀沟形态发育特征及其成因进行分析。[结果] (1) 研究区侵蚀沟特征值之间存在着一定的相关关系:横截面积与平均沟宽、平均沟深呈极显著正相关; 沟壑面积与沟长呈显著正相关; 沟壑体积与横截面积、沟壑面积呈极显著正相关关系,与平均沟宽、平均沟深呈显著正相关关系; 沟长、平均沟宽、平均沟深相互之间无明显的相关关系,汇水面积与特征值之间也无明显的相关关系。(2) 研究区侵蚀沟均是开析型侵蚀沟和弱度割裂型侵蚀沟。(3) 研究区侵蚀沟密度与坡度呈正相关关系,坡度越大,密度越大; 侵蚀沟密度与沟长无相关关系,侵蚀沟密度随沟长的增加呈先增加后减小的趋势;研究区典型侵蚀沟密度在南坡最大,西坡和西南坡的密度相对较小。[结论] 坡度和坡向是影响小流域尺度侵蚀沟发育的重要地形因素。

天山北坡; 侵蚀沟; 特征值

文献参数: 蒋岩初,张文太,盛建东.天山北坡典型小流域侵蚀沟形态特征及其成因[J].水土保持通报,2017,37(1):304-307.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.01.053; Jang Yanchu, Zhang Wentai, Sheng Jiandong.Morphological characteristics of erosion gully and its driving factors in a typical small watershed in northern slope of Tianshan Mountains[J]. Bulletin of Soil and Water Conservation, 2017,37(1):304-307.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2017.01.053

侵蚀沟是地表径流在坡度或高程发生变化而又缺乏植物保护的裂点汇集进而形成的,在水土流失中占有重要地位[1]。侵蚀沟破坏耕地,切割地表,蚕食土地,冲走沃土,淤积河道,切断交通,造成人畜伤亡,冲走房屋和社会公用设施,侵蚀沟会加剧水土流失过程,吞噬土地资源[2]。国外对侵蚀沟的研究起步较早,建国后,中国对黄土高原、内蒙古高原和东北平原区的侵蚀沟[3-5]进行了研究,但对新疆地区的侵蚀沟研究较少。研究区位于天山北坡,周边拥有新疆自治区重要的农业生产基地,由于地势地貌、气候及人为活动的影响,区域内出现了一定的水土流失现象,侵蚀沟现象比较突出,目前已经影响到当地的土地资源,威胁国家粮食安全,影响当地农牧民的农业生产活动。研究选取天山北坡丘陵地带的10条侵蚀沟进行分析,其地形地貌具有一定程度的区别,沟壑形态具有一定程度的代表性。本文通过野外测量侵蚀沟并结合地理信息技术计算冲沟形态参数,描述侵蚀沟形态发育特征,对侵蚀沟进行分类,并对侵蚀沟发育进行成因分析。本研究成果将揭示研究区侵蚀沟发育规律,为侵蚀沟的预警及防治提供科学依据。

1 研究区概况

研究区域位于天山北坡丘陵地带,行政区位置位于玛纳斯县南部,地理位置为85°46′27″—85°52′19″E,43°55′49″—43°57′18″N。属中温带大陆性气候,冬季长而严寒,夏季短而酷热,昼夜温差大,年平均降水量173.3 mm,大年份251.1 mm,最大日降水量34.5 mm。年平均气温7.2 ℃,7月平均气温24.4 ℃,1月平均气温-18.4 ℃,极端最高气温39.6 ℃,极端最低气温-37.4 ℃。全年无霜期165~172 d,最长达190 d。该研究地处天山北麓中段、准噶尔盆地南缘,地势自北向南缓缓倾斜,地堑盆地,断裂较多,构造复杂,特有的地质活动造成流域坡陡、坡短,地形较为破碎。土壤和植被类型垂直地带性分布明显,形成了高山草甸土、亚高山草甸土、山地灰褐森林土,栗钙土、黑钙土、棕钙土和灰漠土。研究区土壤侵蚀营力以水力侵蚀为主,冻融侵蚀为辅。研究区位于高寒区,高山融雪补水是最主要河流补给形式,地面积雪融化时,地表冻层随之融化,因有未融化土层的存在,融雪水无法下渗或来不及下渗而与融化了的土层呈泥浆状沿地面流动,造成水力侵蚀现象[6]。研究区土地利用状况以中覆盖度、低覆盖度草地为主,耕地较少,这就造成研究区以放牧业为主的生产结构。

2 材料与方法

2.1 数据来源

研究区侵蚀沟数据来源于遥感影像解译和2015年6月在天山北坡的野外调查。为避免遥感解译带来的误差,采取全区域侵蚀沟实地详查的方法,手持GPS沿沟缘及沟底均匀采点,地形变化处,加大采点密度。

测量每一条侵蚀沟的沟头、沟1/4处、沟1/2处、沟3/4处、沟尾数据,并且记录每条侵蚀沟坡向、坡度、所在地块的植被类型、所在地块的坡度、所在地块的地理位置等,利用实测的侵蚀沟GPS数据并结合Google earth和ArcGIS 10.2软件得到侵蚀沟的沟长和汇水面积数据。

2.2 研究方法

侵蚀沟的横截面面积、沟壑面积、沟壑体积可以进一步反映侵蚀沟的特征值,其计算公式如下:

S1=D×H

(1)

S2=L×D

(2)

V=L×D×H

(3)

式中:S1,S2和V——横截面面积(m2)、沟壑面积(m2)和沟壑体积(m3);D——沟道平均宽度(m);H——沟道平均深度(m);L——侵蚀沟长度(km)。

地表的破碎程度及土壤侵蚀剧烈程度用侵蚀沟密度表示[7]:

(4)

式中:p——侵蚀沟密度(km/km2);L——侵蚀沟长度(km);S——汇水面积(km2)。下同。

沟道的开析状况是指侵蚀沟的开张程度K来表示[8],反映侵蚀沟的宏观地形开阔特征,一般来说沟道开析度越大,沟壑越开阔。K<0.35为深切型,0.35≤K≤0.65为半开析型,K>0.65为开析型。公式如下:

(5)

式中:K——开张程度;D——沟道平均宽度(m);H——沟道平均深度(m)。下同。

沟道的割裂状况用地面割裂度G来反映[8],在一定的地域范围内,地面割裂度越大,沟壑面积越大,沟谷面积越小,地形越破碎,水土流失面积就越大。G<17.94%为弱度割裂型,17.94%≤G≤49.94%为中度割裂型,G>49.94%为强度割裂型。公式如下:

(6)

式中:G——地面割裂度(%)。

主要采用的处理软件包括:遥感图像处理软件ENVI和Google earth,地理信息处理软件ArcGIS 10.2,数理统计分析软件SPSS 19,Excel 2010。

3 结论与分析

3.1 侵蚀沟特征值分析

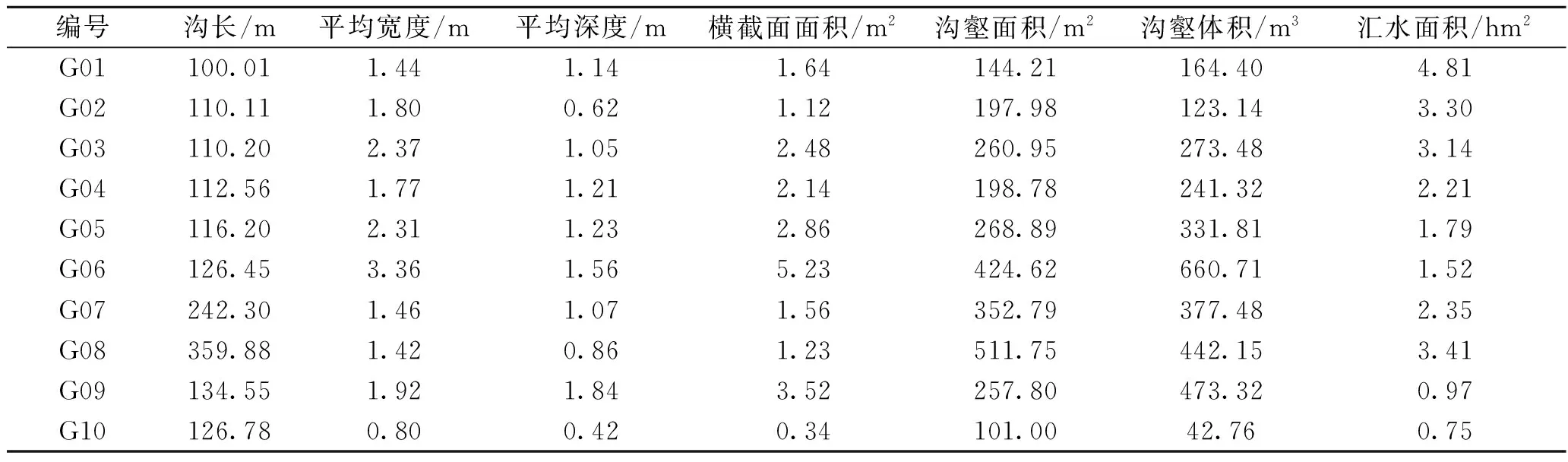

由公式(1)—(3)和表1—2可知:横截面面积与平均沟宽、平均沟深呈极显著正相关,G06横截面面积是G10的15.38倍,其G06平均沟宽、平均沟深分别是G10的4.20,3.71倍;沟壑面积与沟长呈显著正相关,G08沟壑面积是G10的5.07倍,其G08沟长是G10的2.84倍;沟壑体积与横截面积、沟壑面积呈极显著正相关关系,与平均沟宽、平均沟深呈显著正相关关系,G06沟壑体积是G10的15.45倍,其G06横截面积、沟壑面积、平均沟宽、平均沟深分别为15.38,4.20,4.20,3.71倍;沟长、平均沟宽、平均沟深相互之间无明显的相关关系,汇水面积与特征值之间也无明显的相关关系。

表1 侵蚀沟沟道特征值

表2 侵蚀沟沟道特征值皮尔逊相关系数

注:*表示相关关系显著(p<0.05);**表示相关关系极显著(p<0.01)。

3.2 侵蚀沟分类

采用Strahler 提出的地貌几何定量数学模型分级方法和基于沟道开析度、割裂度侵蚀沟道分类方法对研究区侵蚀沟分类研究[9]。

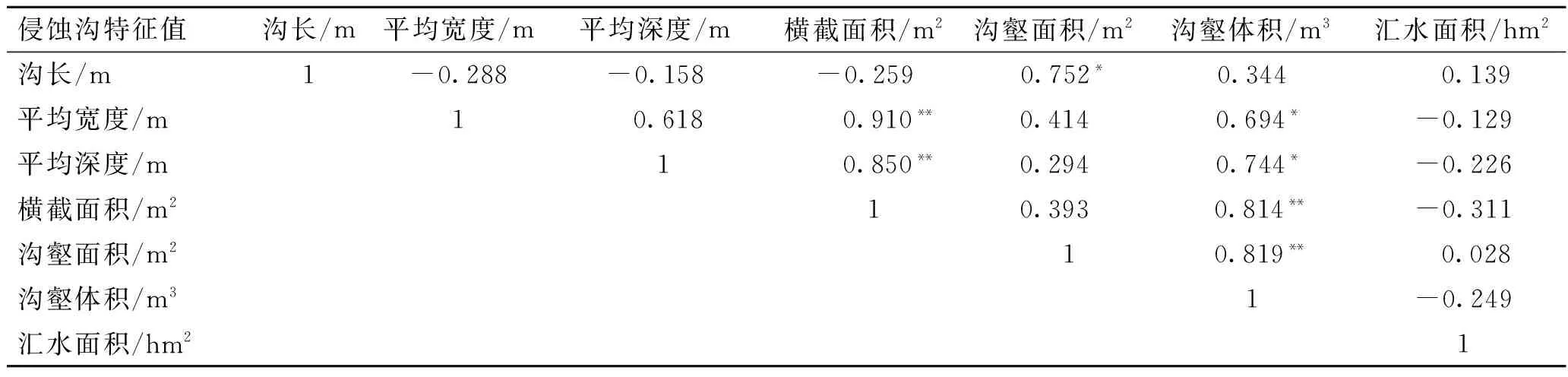

研究结果发现,由公式(5)-(6)和表3可知,从开析度来讲,其开析度指数介于1.04~2.89,均大于0.65,故都属于开析型侵蚀沟,这说明研究区侵蚀沟相对开阔,沟道的立地条件较好,开发利用潜力大;从割裂状况来讲,割裂度指数介于0.30%~2.80%,均小于17.94%,故都属于弱度割裂型,这说明研究区侵蚀沟的沟壑面积相对较小,沟谷面积较小,水土流失面积相对较小。

表3 侵蚀沟分类指数及分类结果

3.3 侵蚀沟密度与坡度关系

坡度是影响坡耕地土壤侵蚀的重要地形因子。从图1可以看出,蚀沟坡度位于1°~19°,密度介于2.08~16.95 km/km2,侵蚀沟密度与坡度关系呈正相关关系,坡度越大,越有利于侵蚀沟的生成和发育,侵蚀沟密度越大。侵蚀沟在G01上坡度最小,为1°,密度值同时为2.08 km/km2,最低,密度值为最高侵蚀沟在G08上坡度最大,为19°,密度值为最高,值为16.95 km/km2。随着坡度的增加,流速增加,冲刷力增强,增强径流冲刷力,同时,土壤稳定性降低,更利于侵蚀沟发育[10]。

图1 侵蚀沟密度与坡度相关关系

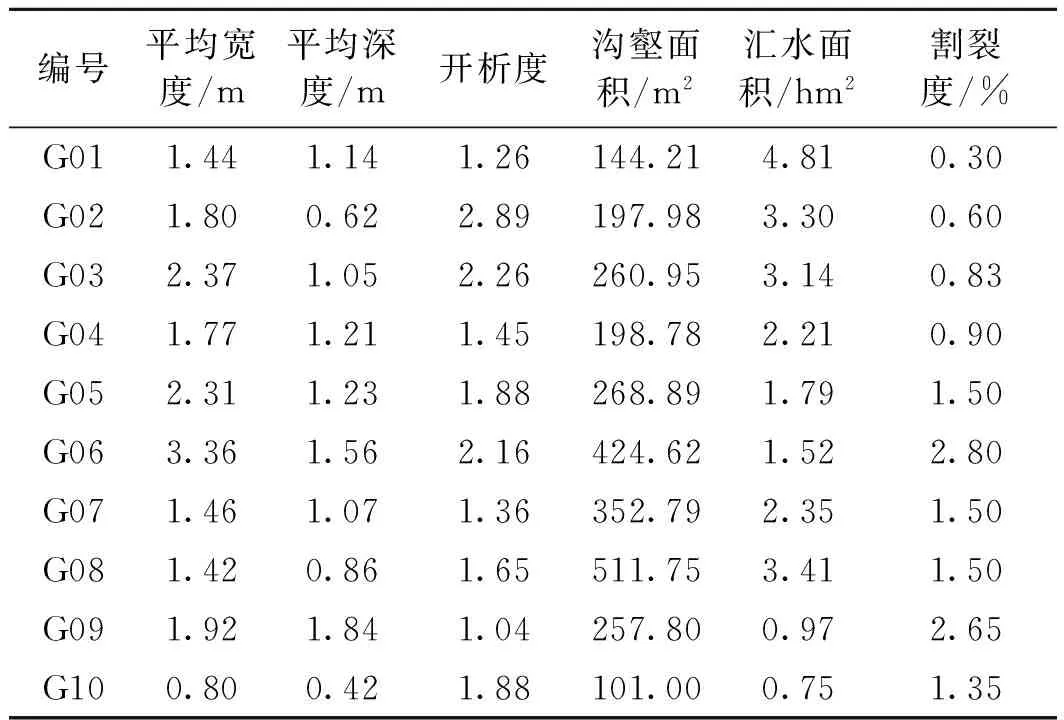

3.4 侵蚀沟密度与沟长关系

研究区位于丘陵地带,坡长相对较短。从图2可以看出,沟长介于100.01~359.88 m,密度介于2.08~16.95 km/km2,沟长与侵蚀沟密度并无明显的相关关系,沟长随着密度的增加,沟长先增大,后减小。在G08点,沟最长,其密度为10.55 km/km2,G01处,沟最短,密度2.08 km/km2,侵蚀沟密度最大值及密度最大增加值均出现在300 m附近。这说明在一定范围的沟长范围内,沟长越长,侵蚀沟发育空间增大,径流加速距离增加,越有利于侵蚀沟的发育,但超过一定范围后,受水流、坡度等因素的影响,侵蚀沟密度开始降低从而导致径流及其所携带泥沙运移状态有所改变,径流动能降低造成侵蚀沟发育剧烈程度减弱[11]。

图2 侵蚀沟密度与沟长相关关系

3.5 侵蚀沟密度与坡向关系

本研究结合野外调查的不同坡向和在坡向基础上的密度变化,分析研究区侵蚀沟密度与坡向的关系。研究结果发现,研究区侵蚀沟主要分布在南坡、西坡和西南坡。从图3可以看出,侵蚀沟在南坡,发育程度最高,西坡次之,西南坡最弱。从总的坡向分析来看,有3条沟分布在南坡,平均密度达到了10.83 km/km2,有二条沟分布在西坡,平均密度达到了6.32 km/km2,有5条沟分布在西南坡,平均密度达到了7.07 km/km2。造成如此分布的原因主要是:研究区处于大陆腹地,为温带大陆性干旱性气候,主要的补给形式是春季积雪。阳坡接受的太阳辐射总量大,土壤昼夜温差比阴坡大,冻融作用比阴坡强。此外,阳坡春季积雪融化较快,水流相对集中,造成南坡侵蚀度最强,侵蚀沟密度也最大[12]。

图3 不同坡向侵蚀沟密度

4 结 论

研究区侵蚀沟沟道特征值之间存在着一定的相关关系:横截面面积与平均沟宽、平均沟深呈极显著正相关;沟壑面积与沟长呈显著正相关;沟壑体积与横截面积、沟壑面积呈极显著正相关关系,与平均沟宽、平均沟深呈显著正相关关系;沟长、平均沟宽、平均沟深相互之间无明显的相关关系,汇水面积与特征值之间也无明显的相关关系。

研究区侵蚀沟均是开析型侵蚀沟和弱度割裂型侵蚀沟。侵蚀沟相对开阔,水土流失面积相对较小,故应采取以治理防护为主、开发利用为辅的治理模式,采取植物措施,涵养水土,增加降雨就地入渗,达到防治水土流失、阻止次生侵蚀沟头发育的目的[13]。

研究区侵蚀沟密度与坡度关系呈正相关关系。坡度越大,密度越大;侵蚀沟密度与沟长无相关关系,侵蚀沟密度随着沟长的增加呈先增加后减小的趋势;研究区侵蚀沟密度在南坡最大,西坡和西南坡的密度相对较小。

[1] 伍永秋,刘宝元.切沟、切沟侵蚀与预报[J].应用基础与工程科学学报,2000,8(2):134-142.

[2] 王文娟,张树文,李颖,等.东北黑土区近40 a沟谷侵蚀动态及影响因素分析[J].水土保持学报,2009,23(5):51-55.

[3] 郑粉莉,武敏,张玉斌,等.黄土陡坡裸露坡耕地浅沟发育过程研究[J].地理科学,2006,26(4):4438-4442.

[4] 孟令钦,李勇.东北黑土区坡耕地侵蚀沟发育机理初探[J].水土保持学报,2009,23(1):7-11.

[5] 王文娟,邓荣鑫,张树文.东北典型黑土区40 a来沟蚀空间格局变化及地形分异规律[J].地理与地理信息科学,2012,28(3):68-71.

[6] 陈顺礼.新疆水土流失现状及变化趋势分析[J].中国水土保持科学,2013,11(S1):93-97.

[7] 唐克丽,史立人,史德明,等.中国水土保持[M].北京:科学出版社,2004.

[8] 刘增文,李雅素.黄土残塬区侵蚀沟道分类研究[J].中国水土保持,2003(9):28-30.

[9] 付明胜,任兆选,白平良.地貌几何数学模型在黄土高原沟道分级和坝系规划中的应用[J].中国水土保持科学,2003,1(4):25-27.

[10] 许晓鸿,隋媛媛,张瑜,等.东北丘陵区沟蚀发展现状及影响因素分析[J].土壤学报,2014,51(4):699-708.

[11] 顾广贺,王岩松,钟云飞,等.东北漫川漫岗区侵蚀沟发育特征研究[J].水土保持研究,2015,22(2):47-51.

[12] 闫业超,张树文,李晓燕,等.黑龙江克拜黑土区50多年来侵蚀沟时空变化[J].地理学报,2005,60(6):137-142.

[13] 王丽洁,孛永明,陈瑾.定西市黄土丘陵沟壑区第Ⅴ副区侵蚀沟道分级分类研究[J].中国水土保持,2015(3):43-45.

Morphological Characteristics of Erosion Gully and Its Driving Factors in a Typical Small Watershed in Northern Slope of Tianshan Mountains

JIANG Yanchu, ZHANG Wentai, SHENG Jiandong

(XinjiangKeyLaboratoryofSoilandPlantEcologicalProcess,CollegeofGrasslandandEnvironmentalSciences,XinjiangAgriculturalUniversity,Urumqi830052,China)

[Objective] The objective of this study is to reveal the development of erosion gully in a typical small watershed in the northern slope of Tianshan Mountains, in order to provide a scientific basis for early warning and control of gully erosion. [Methods] This paper selected 10 erosion gullies in the northern slope of Tianshan Mountains, field survey and GIS technology was used to investigate the characteristics and morphological formation of erosion gully. [Results] (1) There was a significantly positive correlation between the cross section area and the average width and the depth of the gully. Gully area was positively related to the length of gully. Significant positive correlations existed between gully volume and cross-sectional area, and between gully volume and gully area. No significant correlations were found among gully length, average width of gully and the mean depth. Similarly, no obvious correlation existed between catchment area and characteristic value. (2) Erosion gullies in the study area were all open-type and weak erosion type. (3) Gully density was positively correlated with the slope, as greater the gully density tended to occur at the steeper slope. However, there was no correlation existed between gully density and gully length. Gully density was the largest in the southern slope, while in the west and southwest slope, the gully density was relatively small. [Conclusion] The slope and aspect are important geomorphological factors influencing gully development at small watershed scale.

northern slope of Tianshan Mountains; erosion gully; characteristic value

2015-11-19

2015-12-28

自治区青年科技创新人才培养工程项目“新疆天山北坡典型小流域侵蚀沟发育过程与机制”(2014731010)

蒋岩初(1992—),男(汉族),河南省淮阳县人,硕士研究生,研究方向为农业信息化及遥感研究。E-mail:313147252@qq.com。

张文太(1984—),男(汉族),山东省冠县人,博士,副教授,从事水土保持生态修复研究。E-mail:zwt@xjau.edu.cn。

A

1000-288X(2017)01-0304-04

S157.1