中国稻田养鱼生产的发展、进步与功能分析

2017-03-26刘贵斌周江伟

刘贵斌,周江伟,黄 璜

(湖南农业大学农学院/南方粮油作物协同创新中心,长沙410128)

稻田养鱼是中国农业文明中一种经典的农耕模式,同时中国是世界上最早实行稻田养鱼生产的国家。据考证,中国稻田养鱼生产起源于东汉时期并延续至今,具有悠久的历史和成熟的体系[1]。稻田养鱼生产还是一种典型的生态农业生产方式,通过人为构建合理的稻鱼生态系统能实现地水两用、种养耦合,从而达到绿色生产、种养双丰的实效。因此,中国稻鱼共生系统在2005年被联合国粮农组织选为首批全球重要农业文化遗产之一[2]。与水稻单作相比,稻田养鱼生产在保证水稻产量不降低或略有增加的前提下每公顷能收获水产品1~3 t,经济效益约为水稻单作的1.5~3.5倍;同时,实行稻田养鱼生产能有效减少水稻生产过程中农化产品的使用[3~8]。因此,稻田养鱼生产在保障国家粮食安全、食品安全和生态安全,促进农业增效、农村增业和农民增收等方面扮演着举足轻重的角色。本文通过总结前人研究成果和开展相关调研,系统地阐述了中国稻田养鱼生产的发展历程和进步成果,并对中国稻田养鱼生产的功能进行了深入分析。

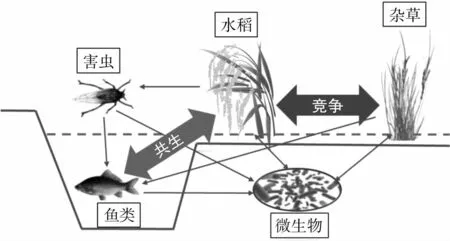

1 稻田养鱼生产机理

稻田养鱼生产是指在人工改造后的稻田浅水环境中同时进行水稻种植与淡水鱼类养殖(图1)。稻田养鱼生产的核心是稻鱼共生生态系统的科学构建。在常规稻田生态系统的基础上,通过工程改造和人为引进淡水鱼种于水稻生产季节进行稻田养殖,从而形成一个新的生态系统。在该生态系统中,除光、温、水、土、气及其他无机物质等非生物成分外,还包含有各类生物成分,其中,生产者主要是水稻和杂草;消费者由鱼类、昆虫和其他水生动物共同组成;分解者主要由各类微生物组成;同时,系统中的物种之间存在着一些相互作用,例如:水稻与杂草是竞争关系;鱼与杂草、昆虫等是捕食与被捕食关系;水稻与鱼是共生关系等[9]。与常规稻田生态系统相比,稻鱼生态系统的食物链与食物网的复杂度大幅提高,拥有更完善的物质能量流动途径(图1),从而能更高效地利用、传输和转换系统中的物质能量,更好地适应自然条件的变化波动。稻田养鱼生产的关键是利用鱼在系统中的积极作用。一方面,可以通过鱼在田间的活动和排泄达到一定程度地中耕和不间断施肥的效应。有关统计表明,稻鱼生产系统每产出25 kg鱼时,鱼类能够排泄40 kg的粪便到稻田中,相当于施了6.25 kg的硫酸铵和2.25 kg的过磷酸钙,这能有效减少化肥使用量并保证土壤肥力[10]。另一方面,鱼类在系统中能起到除草灭虫的效应。研究表明,当鱼类在田间觅食时能除去74%~87%的杂草,而当草鱼放养比例大时更能基本上抑制杂草,同时与除草剂相比,其具有彻底性、经常性和安全性等优势[11];另外,鱼类对水稻的共生效应能显著减少水稻病虫害发生的概率,从而能降低农药的使用,一定程度上可以防止农业污染[12]。通过将系统中最大的初级生产者(水稻)与最大的消费者(鱼类)有机地结合起来,使得稻鱼生产更有利于人类的需要,能为人类提供更多的优质农产品。

图1 稻田养鱼生产系统的模式、物种间关系及能量流动途径Fig.1 Pattern,relations among species and energy flow paths in rice-fish p roduction system

2 中国稻田养鱼生产的发展

中国稻田养鱼生产的历史悠久,其发展伴随着中国水稻种植制度、农业发展方针以及粮食安全状况的改变而在不断调整变化。以稻鱼生产的主副产品(水稻和鱼)的整合关系为顺序主线,中国稻田养鱼生产的发展历程可以划分为三个阶段:“稻主鱼辅”阶段、“以鱼为主”阶段和“稻鱼并重”阶段。

2.1 “稻主鱼辅”阶段

20世纪50年代至70年代,中国的粮食安全远没有得到全面保障,而水稻产量的稳定增长对保障国家粮食安全具有基础性的作用[13]。为了确保粮食安全,政府和有关机构在这一时期树立了以水稻为纲的粮食安全观,追求高产成为了水稻种植的第一目标[14],加之此时的耕地生产力较低,所以这一时期的稻田养鱼生产着重于水稻高产种植,所采用的生产方式为平板式稻田养鱼,即在种植水稻的稻田中零散地放养一定数量的鱼类,稻田不做工程改造,侧重点在种而不在养。为了保证水稻的生长和高产,该生产模式一般不进行饲料投喂和养殖管理,同时这一时期农药和化肥开始在中国大量推广使用[15],加之鱼苗获取不便,导致这一时期的稻田养鱼生产出现了商品鱼产量低、综合经济效益低等问题,使得该时期的稻田养鱼生产呈现出“稻主鱼辅”的局面,并且该时期的稻田养鱼生产面积呈现波动式变化,最多时约为67万hm2。

2.2 “以鱼为主”阶段

20世纪80年代初期至90年代初期属于“以鱼为主”的发展阶段,即在兼顾水稻种植的同时开始寻求稻田中鱼类养殖的发展和提升。随着水稻栽培技术和种植品种的不断进步和改良,这一时期中国的水稻产量稳步提升[16];加上改革开放以来人均收入水平不断提高,中国居民的食物需求和膳食结构有了较大的变化,具体表现为谷物类食物的消费减少,畜(禽)肉类、蛋类和水产类食物的需求增加[17]。然而,随着人口的不断增长,中国的耕地、水、环境等资源的压力日益加重,导致肉类供需平衡保障难度加大。因此,该时期的稻田养鱼生产不再一味追求水稻高产而忽视鱼的养殖管理。一方面,为了增加稻田中鱼的生活面积从而增加放养量,该阶段的生产方式由平板式养殖的单一模式升级为凼沟式和垄沟式等多种各具特色的工程养殖模式[18];另一方面,为了保证鱼的高产和优产,该阶段的管理方式由依靠稻田中天然饲料的自给自足模式发展为天然饲料结合人工投喂的精确管控模式。同时,鱼苗繁育技术的发展使得种苗的获取更加便利[19]。由此,“千斤稻,百斤鱼”的模式得以实现,并开始形成一定的规模。1994年,全国约有21个省(市、区)进行稻田养鱼生产,总生产面积约85万hm2,商品鱼总产量约 21万 t,单产约 243 kg/hm2[20]。

2.3 “稻鱼并重”阶段

进入20世纪90年代中期以后,中国开始寻求农业产业结构优化调整,着力于帮助广大农民脱贫致富,由此开始对一批特色农业产业进行大力扶持和推广[21]。在此期间,农业部面向全国的农业、水产和水利部门下发了《关于加快发展稻田养鱼,促进粮食稳定增产和农民增收的意见》的通知,并多次在全国稻鱼生产典型区域召开稻鱼生产交流会,强调要将稻田养鱼生产当作一项产业工程来实施[22]。这一时期的稻田养鱼生产全面实行标准化、工程化运作,强调实现“稻鱼并重”,寻求稻鱼双线并行发展。一方面,科学制定稻田工程的改造标准并严格实施,同时在生产管理过程中实行绿色生产与稻田养鱼的有机结合,采用清洁生产工艺,杜绝有害农化产品和抗生素饲料等的使用,保证绿色米和生态鱼的品质;另一方面,为了实现更高的经济效益,大力开展特色稻鱼生产模式和名特优品鱼类的稻田养殖,同时鼓励以稻鱼生产为依托发展旅游观光、食品加工、素质教育等活动,实现稻田养鱼的一二三产业融合。2015年,全国共有27个省(市、区)开展稻田养鱼生产,总生产面积约150万hm2,商品鱼总产量约 156万 t,单产约 1040 kg/hm2[23]。2017年2月5日,中共中央、国务院发布《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》的一号文件,提出要推进稻田综合种养,把它作为推动农业供给侧结构性改革的重要举措[24]。由此,全国各地将兴起新一轮的稻田养鱼高潮。

3 中国稻田养鱼生产的进步

经过几十年的发展变革,中国稻田养鱼生产在田间工程、养殖品种、系统结构及生产技术等方面不断革新创造;同时在农业供给侧结构性改革不断深入和水稻单作生产利润微薄的背景下,国家和地方都加大了对高效种养业的投入,积极推动农业产业化和规模化的进程;加之市场对于生态绿色农产品的需求不断增加,在这些内核外因的驱动下中国稻田养鱼生产取得了从量变到质变的长足进步(图2),成为了中国农业产业结构优化和农业供给侧结构性改革的重要武器之一。

3.1 田间工程

稻田养鱼生产在全中国的水稻种植地区都有一定程度地开展实践,但由于开展地的自然条件、生产地貌、栽培方式等各有差异,因此针对不同的农业生产条件设计出了一系列相对应的田间工程以取代传统的平板式结构。例如,对应小丘块的凼沟式工程,对应丘陵的沟塘式工程,对应平原和湖区的厢沟式工程以及对应山区的垄沟式工程等[22]。

3.2 养殖品种

一方面,常规养殖品种由最初的鲤鱼扩充至鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳊鱼等品种;另一方面,根据不同的市场需求和自然环境开发出了地方特色品种、优质品种以及经济价值较高的名品鱼类等的稻田养殖。主要的品种有:罗非鱼、革胡子鲶、小龙虾、泥鳅、甲鱼、红鲤等[25~27]。

3.3 系统结构

一方面,针对单一品种长期养殖造成的品种退化和发病率提高等问题推出了双(多)品种混养或不同品种轮养的模式。例如,稻鱼鳖混养模式、稻虾鸭轮养模式等。另一方面,创造性地开发出水稻+鱼+功能性生物的模式,即根据不同的生产需要选择合适的功能性生物进行共生养殖。例如,稻萍鱼共生模式通过增加浮萍类或水萍类植物的养殖为鱼类提供天然食料从而减少人工投喂,同时浮萍类或水萍类植物能有效净化稻田水体,为鱼类的生长创造出更好的环境[28];稻鱼鸭共生模式通过科学地在养鱼稻田放养一定数量的鸭子起到捕食稻株上部害虫和露水处杂草的作用,消灭掉鱼盲区中的虫害和草害,与鱼的除虫灭草效应起到互补作用,能更有效地解决稻鱼生产中的病虫草害,同时鸭子的活动能起到更好的中耕效果[29]。

3.4 生产技术

由粗放式的管理方式逐步过渡到精细化管控方式,并经过多年的研究实践发展出一系列稻田养鱼配套技术,包括稻鱼共生水稻栽培技术、农化产品替代使用技术、肥水优化管控技术以及病虫害生态防治技术等[30~32]。在这些配套技术的驱动下,中国稻田养鱼生产取得了显著的效益。虽然目前中国稻田养鱼的面积由于诸多原因还没有恢复到历史最高水平,但是稻田养鱼生产所创造的产量基本上呈现出稳步增长的趋势;同时从1980年至2009年期间,在各类淡水养殖的水产品产量对于淡水水产养殖业的产业贡献率中,稻田养鱼生产位居第四位[33]。

图2 中国稻田养鱼生产的进步历程Fig.2 The im proved process of rice-fish production in China

4 中国稻田养鱼生产的功能

4.1 初级产品提供功能

稻鱼生产系统作为一种复合农业生态系统,其最基础的功能就是食物生产地和原材料提供地。稻田养鱼能实现一地两用、一水两用,在同一块土地面积上能同时提供水稻产品和水产品,在同一生产过程中能同时生产植物蛋白和动物蛋白,从而能为人们提供更多元化的商品和丰富的营养物质。一般来说,稻鱼共生系统所提供的初级产品包括稻谷、田鱼及其制品、秸秆等。从近30年来中国稻田养鱼生产的产量与面积变化来看(图3),中国稻田养鱼在其生产面积呈现波动变化的同时产量保持逐年增加的趋势,这表明随着稻田养鱼生产在技术、管理、运营方面的不断发展进步,其初级产品提供功能得到了极大的提升,能更好地为丰富“菜篮子”工程和保障粮食安全做出贡献。

图3 中国稻田养鱼产量与面积的年际变化Fig.3 Inter-annual change in yield and area of rice-fish farming in China

4.2 环境调节功能

随着自然植被多样性的不断下降以及生态环境的日益恶化,农田生态系统的功能已经不再局限于作为食物生产场所和原材料提供地,它还与时俱进地具备了一些其他的功能,如控制病虫草害、涵养土壤、营养保持、调节大气、蓄水、净化环境等环境调节功能[34],而稻鱼共生生态系统的环境调节能力更是其中的佼佼者。在养鱼稻田中由于鱼的活动和排泄,使得稻田系统中的病虫草害的发生概率降低并能培肥稻田土壤。王华等[5]研究发现,养鱼稻田的晚稻田间稻飞虱在孕穗期和抽穗期的虫口密度分别减少了46.29%和34.56%;佀国涵等[25]研究表明,稻虾共作显著提高了0~40 cm土层有机碳、全钾和碱解氮含量,0~30 cm土层全氮含量,0~10 cm土层全磷和速效磷含量以及20~40 cm土层速效钾含量。水稻通过光合作用固定CO2释放O2,能够将太阳能转变为生物能,同时在稻田养鱼生产过程中还能够显著降低稻田甲烷排放通量的高峰值。向平安等[35]研究发现,稻鸭共作能有效减少水稻生长期间的甲烷排放,平均单位面积可减少31.42%的甲烷排放。稻鱼共生系统内的生态自循环能极大地降低系统对外部化学物质的依赖,并增加系统的生物多样性。袁伟玲等[36]研究发现,稻鱼共作能显著增加稻田水体浮游植物的密度和生物量,提高稻田水体浮游植物多样性指数。

4.3 文化服务功能

中国的稻鱼共生系统是全球首批重要农业文化遗产之一,具有重要的文化遗产价值;同时,稻田养鱼在其悠久的发展历史中孕育出了浓厚的文化内涵,并且不断沉淀吸收容纳了与其密切相关的乡村宗教礼仪、风俗习惯、民间文艺及饮食文化等[10]。因此,稻田养鱼的开展地区可以依托稻鱼共生系统的文化遗产价值及其自身的文化知识内涵,从而构建集文化、艺术、民俗、趣味和生态于一体的稻田养鱼农业景观,并以此为载体给地方特色赋予价值,为观光旅游丰富内容,在实现农业景观休闲、文化遗产观光的同时传承中国传统农耕文化和农业文化遗产。

5 结束语

在经历了三个阶段的发展历程之后,通过因地制宜的开发出多元化的田间工程和养殖品种、科学合理地完善生产系统结构以及针对性地配套高效生产技术,中国稻田养鱼生产逐步地升级为中国农业产业体系中举足轻重的一环,显示出了强大的生命力和后续发展力,能有效地实现国家农业部提出的“千方百计保持粮食稳产和农民增收”和“确保不发生区域性重大动物疫情和重大农产品质量安全事件”这两个重大目标[37],在实现中国绿色食品生产以及农业供给侧结构性改革方面起到了独有的重要作用,并能为全球农业文化遗产保护提供实证案例,为可持续农业和国际农业发展提供示范案例。

稻田养鱼既是中国农耕技术的重要成果也是全球重要农业文化遗产,身兼粮食生产与文化传承的双重身份。因此,稻田养鱼生产在今后的发展过程中,要严格贯彻循环节约、生态环保和品质安全的农业生产发展要求,遵循因地制宜的原则,坚持以标准化、规模化和产业化为发展方向,不断总结生产、管理、运营和技术上的经验教训,在稳定现有稻田养鱼生产规模的基础上,充分地挖掘稻田养鱼的增产、增效潜力,不断地发挥稻田养鱼的产品供给、环境调节等功能,加快稻田养鱼领域的一二三产业融合进程,让稻田养鱼生产在保障国家粮食安全、食品安全和生态安全,促进国家农业增效、农村增业和农民增收等方面更好地发挥其优越的功能和作用。

参考文献:

[1] 夏如兵,王思明.中国传统稻鱼共生系统的历史分析——以全球重要农业文化遗产“青田稻鱼共生系统”为例[J].中国农学通报,2009,25(5):245-249.

[2] 闵庆文.全球重要农业文化遗产——一种新的世界遗产类型[J].资源科学,2006,28(4):206-208.

[3] Zhang J,Hu LL,Ren WZ,et al.Rice-soft shell turtle coculture effects on yield and its environment[J].Agriculture Ecosystems&Environment,2016,224:116-122.

[4] Feng JF,Li FB,Zhou XY,et al.Nutrient removal ability and economical benefit of a rice-fish co-culture system in aquaculture pond[J].Ecological Engineering,2016,94:315-319.

[5] 王华,黄 璜.湿地稻田养鱼、鸭复合生态系统生态经济效益分析[J].中国农学通报,2002,18(1):71-75.

[6] Zheng HB,Huang H,Chen C,et al.Traditional symbiotic farming technology in China promotes the sustainability of a flooded rice production system[J].Sustainability Science,2017,12(1):155-161.

[7] 曹志强,梁知洁,赵艺欣,等.北方稻田养鱼的共生效应研究[J].应用生态学报,2001,12(3):405-408.

[8] 李嘉尧,常东,李柏年,等.不同稻田综合种养模式的成本效益分析[J].水产学报,2014,38(9):1431-1438.

[9] 张承元,单志芬,赵连胜.略论稻田养鱼与农田生态[J].生态学杂志,2001,20(3):24-26.

[10]曾 芸,王思明.稻田养鱼的发展历程及动因分析——以贵州稻田养鱼为例[J].南京农业大学学报(社会科学版),2006,6(3):79-83.

[11]高洪生.北方寒地稻田养鱼对农田生态环境的影响初报[J].中国农学通报,2006,22(7):470-472.

[12]张丹,刘某承,闵庆文,等.稻鱼共生系统生态服务功能价值比较——以浙江省青田县和贵州省从江县为例[J].中国人口·资源与环境,2009,19(6):30-36.

[13]章秀福,王丹英,方福平,等.中国粮食安全和水稻生产[J].农业现代化研究,2005,26(2):85-88.

[14]方福平,王 磊,廖西元.中国水稻生产波动及其成因分析[J].农业技术经济,2005(6):72-78.

[15]李勇,靳伟,安 琼,等.我国东南丘陵区化肥和农药污染状况分析[J].农村生态环境,1998,14(1):24-30.

[16]方福平,程式华.论中国水稻生产能力[J].中国水稻科学,2009,23(6):559-566.

[17]翟凤英,王惠君,杜树发,等.中国八省成人膳食结构变化趋势分析——中国八省实例研究[J].营养学报,2002,24(4):342-346.

[18]吴 雪,谢坚,陈欣,等.稻鱼系统中不同沟型边际弥补效果及经济效益分析[J].中国生态农业学报,2010,18(5):995-999.

[19]楼允东.我国鱼类育种研究五十年回顾[J].淡水渔业,1999,29(9):1-3.

[20]农业部渔业渔政管理局.中国渔业统计年鉴1994[M].北京:中国农业出版社,1994.

[21]熊德平.农业产业结构调整的涵义、关键、问题与对策[J].农业经济问题,2002,23(6):20-25.

[22]黄太寿,宗民庆.稻田养鱼的发展历程及展望[J].中国渔业经济,2007(3):27-29.

[23]农业部渔业渔政管理局.中国渔业统计年鉴2016[M].北京:中国农业出版社,2016.

[24]新华社.中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见 [EB/OL].http://news.xinhuanet.com/politics/2017-02/05/c_1120413568.htm.[2017-03-18].

[25]佀国涵,彭成林,徐祥玉,等.稻虾共作模式对涝渍稻田土壤理化性状的影响[J].中国生态农业学报,2017,25(1):61-68.

[26]陈 灿,郑华斌,黄 璜,等.稻田养鳅模式对稻米品质和经济效益的影响[J].中国稻米,2015,21(4):124-127.

[27]郑华斌,贺慧,姚 林,等.稻田饲养动物的生态经济效应及其应用前景[J].湿地科学,2015,13(4):510-517.

[28]黄毅斌,翁伯奇,唐建阳,等.稻—萍—鱼体系对稻田土壤环境的影响[J].中国生态农业学报,2001,9(1):74-76.

[29]郑永华,邓国彬.稻鱼鸭种养共生模式效益的研究及综合评价[J].生态农业研究,1998,6(1):48-51.

[30]吴敏芳,张 剑,陈 欣,等.提升稻鱼共生模式的若干关键技术研究[J].中国农学通报,2014,30(33):51-55.

[31]徐敏,马旭洲,王武.稻蟹共生系统水稻栽培模式对水稻和河蟹的影响[J].中国农业科学,2014,47(9):1828-1835.

[32]唐建军,谢 坚,陈 欣,等.一种用于南方稻鱼系统中稻飞虱防治的方法:中国,CN102144627A[P].2011-08-10.

[33]包特力根白乙.中国鱼—稻模式生态渔业:发展历程·生产效益·服务功能[J].生态经济,2012(2):120-122,126.

[34]刘某承,张 丹,李文华.稻田养鱼与常规稻田耕作模式的综合效益比较研究——以浙江省青田县为例[J].中国生态农业学报,2010,18(1):164-169.

[35]向平安,黄 璜,黄 梅,等.稻—鸭生态种养技术减排甲烷的研究及经济评价[J].中国农业科学,2006,39(5):968-975.

[36]袁伟玲,曹凑贵,汪金平,等.稻鱼共作生态系统浮游植物群落结构和生物多样性[J].生态学报,2010,30(1):253-257.

[37]郑华斌,陈灿,王晓清,等.水稻垄栽种养模式的生态经济效益分析[J].生态学杂志,2013,32(11):2886-2892.