对话—破?立?思?行

2017-03-25吴洪亮

“雕塑”本身悠久而又复杂,对于中国却是个新传统。肇始于上世纪初,作为直接移植于西方的艺术概念,我们眼中的雕塑与中国传统完全脱节;而在当代艺术的语境中,雕塑又面临着建筑、园林、装置等等形式的挑战,以致概念不断泛化、模糊。什么是雕塑?什么是中国的雕塑?从哪里来?向何处去?这些无法绕过的老俗课题,在今天被郑重地重提,可见艺术家们对雕塑活力的忧虑与渴望。

去年的“去往从来”项目,以展览的形式对“何为雕塑”的问题进行了探讨。今年的项目则主要以论坛为主,配合小型的文献展,在思考“何为雕塑”的同时,进一步探究“雕塑何为”的深层问题。值得一提的是,此次论坛的参与者,我们有意以具有长期实践经验的雕塑家为主,批评家的参与更像是共谋与校正。历史的发展固然需要“局外人”的客观评述,然而我们更应重视那些“身在此山中”的当局者的声音,这或许就是本次论坛的核心态度。

愿雕塑在加与减的变化过程中走得更实、更远!

破:批判为前提

批判是一种思考方式。批判并非是否定,而是接近真理的过程。它不是批评家的特权,实践者的批判往往更能切中要害。当代中国雕塑的尴尬很多,譬如:学西方古典时撇开中国传统,学西方现代时抛弃古典内因,学中国传统时又不知传统文脉,以致“假先锋”、“伪传统”丛生。这些正是雕塑实践者深知而深思的问题。所以,这里的批判并非无病呻吟的干嚎,更非捍卫某种大义的假道学,而是基于现实乱象症结的严肃思考。(吴洪亮)

刘姐的秘方

张伟(中央美术学院雕塑系副主任、教授)

我这次拿来展览的主要作品非常特别,叫《刘姐的秘方》。之前已经有人问,这组作品和展览有什么关系?和你有什么关系?是你画的吗?我接下来给大家做一个解答。

这组系列小画的执笔作者是47岁的甘肃籍农家女刘彦萍。刘姐2013年到北京打工做家政,幸运地来到老画家王秉复先生的家工作,工作之余的刘姐生平第一次拿起了毛笔跟王先生学习画画,画的内容是她从小坎坷贫苦的生活经历。

今年81岁的王秉复先生是中央美术学院国画系1961年的毕业生,公认的高材生,被打成右派下放劳动15年,后任教于北京工艺美校,出版了迄今为止我认为最靠古谱的教材《骨法发微》。自2010年开始至今王先生作为特聘教授在中央美院雕塑系第六工作室开设中国传统线描和书法课程。方法是刘姐先讲述给王先生,王先生在小本子上记录并构图,然后刘姐再描摹到纸上并染色。画好的画刘姐自己看着会落泪。刘姐特别奇怪,王先生又没看见,光听她讲怎么画得那么真、那么像呢?刘姐的这集《彦萍自画传》共有60幅,画了她从小起那些让她记忆深刻的事件或情景,所有看到过的人都惊呼:堪比丰子恺!

我在惊叹之余意识到这是一个再好不过的教科书了,它恰好以实例准确地拆解了我们都关心的问题——什么是艺术?怎么学习传统?艺术传统的构成是什么?刘姐和王先生分别代表了构成艺术的两个核心——实指与法度。刘姐用的是关乎自己命运的最打动人心的实实在在的讲诉;王先生则是用他修炼毕生的功夫和方法来轻轻松松地建构。两个核心能得其一已属难得,若能同时拥有可以成就任何好的艺术,无论古今中外、去往从来……实指与法度,似乎又被所谓的当代与传统这两个领域分别看重,但到底哪个更重要呢?这个问题一直困扰着我……两年过去了,王先生还是在日常笔耕不断中自得其乐;刘姐也在继续努力学习中,但让她苦恼的是,怎么越画进步越小了呢?她未来的打算是回老家买一个门面房开一家画廊。

如果说刘姐的画给出了一个秘方的话,那么我就是那个对症的病人,显示了让开方子的王先生都未意料到的疗效!如果你被刘姐的画打动,真心喜欢她的画,那么说明方子见效了!如果你知道了刘姐画画的秘方,觉得不应该算是她的独立作品而陷入困惑,那么说明方子见效了!

跳崖

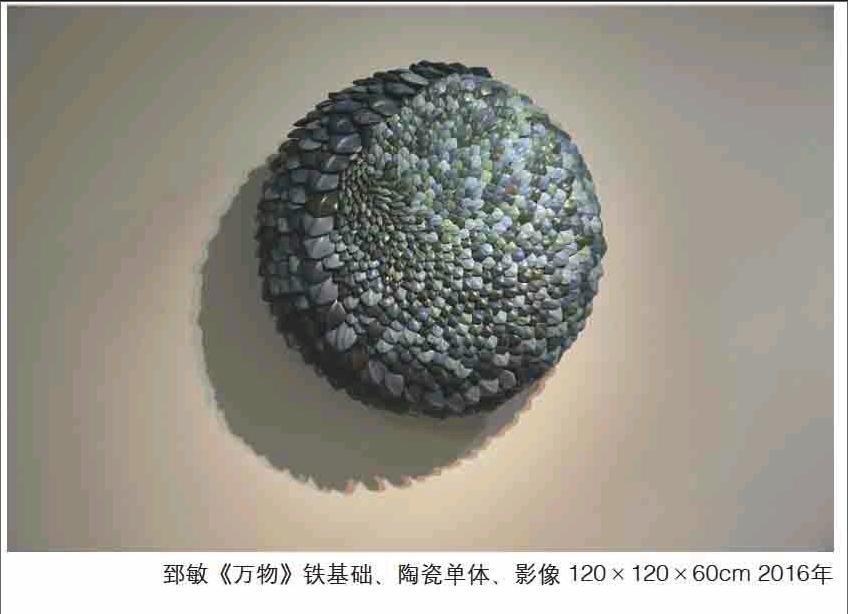

郅敏(中国艺术研究院中国雕塑院副院长)

“跳崖”是一种象征,是决心和意志的象征,是抛弃所有以往经验、路径、成果,向未知进发的象征;是进一步挖掘潜能、激活心灵的象征;是迎接“浴火重生”,或者“破茧而出” 历险的象征。“跳崖”更是一种舍弃、告别的象征。

“传统”就是用来打破的。或者不用“打破”一词,用“腾跃”一词。接近艺术的途径只有传统文化、当代生活吗。当然不是。还有自然,还有自我。它们远远超出了历史与文化的尺度,有着开天辟地式的起始,以及万物归一式的终结。自然和自我也许才是艺术的最大母体。

艺术,是人类参与讨论世界的一场行动。雕塑,是人类参与探讨世界的一团物质或能量。这块物质,可以是任何形式,也可以是任何状态。它们都来自于自然。自然之造化,人类遥不可及。艺术是没有定义的,或者说艺术有无穷尽的定义,所有的定义都会缩小艺术的范畴。艺术也没有唯一的创作方法论,所有的方法论也只是接近艺术的、无穷尽的方法论中的一个。

这里,我想浅谈一下我对材料的理解。陶瓷有非常多的限制,我一直在自律和自由间挣扎,但是我认为它仍然有无穷的表达力。我把它看作是“针尖上的舞蹈”,在极大限制下才能激发出极大的创造力,在限制中去找到一个突破点。在材料的选择上,我也是在两个中间取,比如釉的选择第一要有变化,第二要稳定。这两个因素也是矛盾的,有变化就不稳定,稳定了就没有变化,所以在每一步里都能感觉到在这里要选择,要挣扎、要判断。所以我想象艺术为什么还是有魅力,就是任何一个点都可能成为变化的起点。

我的一件作品,做了两年多,大家觉得很好看,但好看就出现一个问题。因为我不是追求好看,我的目标是追求创造力,而不是追求完善。经验的累计会完善,但是这还不是我追求的目标。我小心翼翼地追寻、获得,然后抛弃……从无到无,循环往复,追寻创造力。所以我就把作品砸了一部分,想要再破一下。砸到最后,最碎的就像细沙一样,实际上陶瓷的原理就回到了原本的狀态,我们从山上打石头打成粉就是泥土,就结束了。

立:建构之途径

如果以“破”来预设批判的前提,那么建构的意义无疑是“立”的路径。在当代的艺术生态中,建构一套相对完整的雕塑体系自然是难的,但又必须有所为。此过程中,至少应该注意两方面的问题:一是厘清雕塑的认知体系,以明确其自身的语言、方法、形态等问题;二是完善雕塑的体系生成,即如何在多元包容的态度下审视与探求雕塑的独立意义。(吴洪亮)

中国传统文脉的当代转换——关于艺术生态的思考

王少军(中央美术学院党委副书记、教授)

为什么要这么宏观地出标题?在我的思考里,我认为无论是今天的论坛,还是参展的实践类作者,应该说都离不开这个宏观的背景。因为这种宏观的内容、考量和思考,决定了个体在大构架中的位置和质量。所以我们提到“大”,并不觉得是夸张,炫耀讲什么大的东西,而是和相关性、微观有关。比如,我们从中国历史发展来讲,西方工业革命的经济强势迫使中国从经济到文化处于“被现代化”和“西式化”,或者西方化的过程,这个“被”字是有它的现实依据的。我们自身无论以实践的角度,还是理论的角度,都主动被现代化和西方化了。比如“五四”时期对西方文化的苛求和宣扬,都是一种表现。

我今天特别想说的一个话题,就是关于全球化的问题。我觉得全球化已经不是一个词,而是一个谁都看得见的事实。经济的全球化也是一个不同于文化全球化的概念。近年全球化出现了各种问题,慢慢出现了一些难以克服的矛盾。文化的霸权比经济的霸权要更加愚蠢。这么多年来,它终于提醒了我们:本土文化艺术的自主建构,是我们的历史使命。从文化艺术的角度,我们该如何谈全球化?我们所面对的事实又如何抉择?我的观点是,我们还是要强调本土文化自主建构。我觉得这些年来国内的动向也证明了这一点,现在像我们一样梳理、反思、研讨的现象越来越多,包括一些从西方引进的艺术观念和实践成果,那些进入到很深层实践、理论的人也都在思考这些问题。

今天我们一直在说的一个词就是“传统”,中国传统艺术系统的独特和独立性。我不是在主张一味强调我们如何地民族化。如果说作为西方的艺术系统,我们这么多年来已经对它有所了解,那对于中国传统艺术系统,无论是理论还是实践,它的梳理和认知能不能做到匹配,我觉得这是一个问题。我们说到传统系统,我们对传统系统本身都没有做到梳理和认知,那就很难说你有什么抉择、什么继承。

我有一个结语:西学,我们足够认识;传统,我们不该搁置。要有这样一批人,去做这样的事:他们以承担接力与传承民族艺术遗产为使命,保证艺术本体特性的可识别性,维护艺术生态的健康与可持续生长。达到这一目的需要大环境的净化。而当下,我们所面临的正是如此的矛盾,所以只有凝心聚力于我们自身的生命历程,我们才会生成有质量的思想和学术。

由中国上古时期雕塑艺术所引发的现实思考

周雷(中国美术学院手工艺术学院陶艺系副教授)

我的这个题目可能太大了,时间跨度也比较大,因为我觉得上古时期的东西是可以引发我们对艺术发展的源头和本真问题的思考。

上古时期是人类社会发展的初始阶段,一切尚处在原始简单的基本形态,人类的发展是对大千世界全面认知的过程,这个认知过程是从简单到复杂、由粗糙到精细,由低级向高级的累积过程,直至今天仍未停止。这种认知上的发展、累积进而引发我们产生对过往经验的再认识再判断和再审视读取的自觉性,我想我们今天的所做所为正是基于这样的一种认识方式,尤其在对于中国传统艺术中的审美意识与审美趣味会有个重新认识与肯定,人的趣味是变化的,未必总是向着高级的方向发展,正因为如此,我们总在去往从来中不断地寻找和发现并予以承传。而我们大家对于艺术的种种认识,其实都是审美的变迁,因为趣味的改变而改变。很多东西其实早就存在,不管是写实的,还是抽象的,无非是后面的人有了这个想法,突然觉得这个好;或者以前没有认识,经过一段时间觉得这个好。所以我们也能看到,我们的一些前辈在后来改革开放的环境下对曾经一度深深影响他们的外来艺术形式所做的反思与重构,这种学术态度是十分难得和可贵的。

人类产生后开始的活动是原始的石器时代的到来,其进化过程历时悠久慢长。在这个过程中所产生的器物是人类最珍贵的手作体验遗存,粗犷而简单原始的工具创造出人工之美。人与自然的共存与互动所产生的物品比之后任何时期都具有其直接与纯粹性,是心手物(器)与自然的浑然相接。我们今天可能不是把它当作一个器具来看,而是以审美的眼光来看,把它放大就是一件非常棒的雕塑。因为我们赋予了它含义,通过不断的积累,以及趣味的改变,会认为这是艺术品。但是在考古学家来看,它就是一个器具,可能并不具有审美价值。其实就是认识的问题,它是超越时空的。

所以很重要的一点,就是思想的自由状态,不被任何时代所绑架。为什么说“绑架”?因为我觉得有时候有些比较流行的东西容易绑架人。人都有从众心理,会觉得处在这个时代不去做点什么事,好像就有点说不过去。我觉得自由就意味着我有选择的权利,我的思想是自由的,我可以穿梭于任何的朝代、时代。我所有的经历其实就是一个当代人,在任何时候都是被当代的教学所教育。

之前张伟老师提到“伪传统”,我认为这可能是一个必经的阶段,那我们是否也存在“伪当代”呢?伪当代,我觉得是随处可见。这个“伪”可能都是一个非成熟期的必经阶段,可能这个东西是我们没有办法的,现在我们就面临这样一个问题,我们都处在一种在认知上面不断选择的过程。我们的认知是没有封顶的,是不断前进的过程。

形式是一个很重要的东西,我们要关注形式。其实从国际的角度讲也存在同样的例子,譬如德国的艺术就有典型性,法国的艺术也有典型性,所以我们没有必要觉得我们好像特别强调中国的东西。中国就是一个面貌,不管是过去还是什么时候,都有一个面貌,而且是不自觉的。我做过很多尝试,比如用中国的语言去画伦勃朗的画,希望透露出一些另外的气息,有点像把威士忌变成茅台的香味,其实就是趣味转移的问题。就好像是在学习去“看”一些东西,从前我也是学写实,有非常熟练的基本功,但是后来趣味发生变化了,随之判断也发生了变化。比如我现在再去看那些做得很写实的西洋雕塑,就不觉得好,完全像标本,没有什么艺术性。即使重新去看米开朗基罗的《大衛》,也是有变化的,以前非常崇拜,现在就觉得像个标本,就是这样。

艺术虽与时代的迭进演变而发展变化,但就个体而言,对事物的认知累积与判断选择有其随机性与主观性,精神活动的关注点各有不同及深浅,更因先天后天的条件对各种事物的表现能力必有各自的擅长与喜好,不可贸然随风尚而行。与时俱进与艺术有关亦无关,设计时尚或是总在变化,而清醒的艺术家不能为其所左右的,宽广的视野与特立独行是其最重要的特质。

我相信艺术的终极之目的乃是平淡与天真的呈现。

思:方法的意义

传统的概念广博而精深。理解“何为传统”这一问题,正如看待哈姆雷特一般,一千人眼中或许有一千种传统。但无论是“塑绘一体”的源流认识,还是“装饰性”、“程式化”的特征认识,抑或是基于其功能性的“触性”感知方式认识,凡是以严谨的态度、研究的方法得出的结论都有其现实价值。在方法的讨论中,论者既着眼于传统雕塑中形而下的技术、形式、功能,更注重其以形载道的精神性,但拒绝走马观花、浮光掠影式地简单论断。(吴洪亮)

“得意忘形”——一种继承传统的方式

张克端(中国美术学院雕塑与公共艺术学院教授)

我讨论的题目是借用王弼的一句话“得意忘形”,这是一个在文艺批评中经常出现、大家也比较熟悉的话,表达一种继承传统的艺术实践方式。

我是1980年入学,那时是改革开放初期,整个气氛比较活跃。特别是在美术学院,追求西方现代思潮的气氛特别重,这对我来说是一种很强的压迫感,因为这和我入学前固有的想法冲突非常大。我理解的现代性其实不是和过去一样齐步走的态度,恰恰应该是尊重个性。我觉得当时追求西方现代艺术的东西和中国的具体状况有很大差距,缺少真实性。这样一种艺术,在当时中国的土壤上没有一种生成关系,存在问题。

我所要针对的是如何面对苏派和官方所倡导的东西,如何和传统联系,如何吸收新的西方艺术营养等。如何处理这些关系的问题,综合在作品中就出现了大家看到的这个面貌。我具体的想法就是,反对雕塑作品的文学性、情节性,强调雕塑回归其本体。强调作品的视觉性、可感性,借助形象、造型的关系,在雕塑作品中营造出一种意境。其实这是一种面貌上的呈现。我所选择的题材和当时自己的生活状况有关系,那时对我本人来说不是一种轻松的状态,是一种挺挣扎的状态,我寄托于一种形象,来传递自己的体验。

我在作品中所追求的是抛除叙事,可能就是一个形象。形象之外,造型其实有它的力量,或者是一种张力——静态的造型所传递出的动感。这种动感是我所要凸显的,这种动感和形象所携带的意义营造出一种可感的东西,一种意境的感觉。

影响我的主要来源不是传统雕塑,而是古埃及、古希腊、中世纪雕刻,还有马约尔雕塑、贾科梅蒂雕塑、蒙德里安绘画等等。我觉得自己的显现是在学习美术史的过程中逐渐实现的,通过别人的艺术找到自己的面貌。此外,对我有所启发的,还有我老师王济达的作品、阿恩海姆的《艺术与视知觉》、中国古代诗歌等。汉语可能缺少非常精确的逻辑,造就了诗歌很有意思的特点。我们不太强调介词,不太注意连接,诗词中句子是由一个个名词并行排列而成,一个形象与形象之间没有确切的关联,营造出一种语词之外的有意味的东西,这个是我特别在意的,我称之为“言外之意”和可体味的东西,这是比较启发我的。

接下来介绍日本的两位建筑师。1955年开始的几年间在日本展开了一场传统论的大讨论,即思考传统问题的两种方法:一是因袭传统形式的方法,另一是继承非形态的精神的方法。

影响比较大的是丹下派(丹下健三),丹下赞同前者的观点,认为应将非精神的传统形式现代化地继承下来,并与未来的发展相连接。安藤忠雄的观点与之相反,认为不应该继承传统的具体形态,不希望从形式上和传统发生什么关系,而是继承其根本性、核心的东西,将其传承到下一个时代。

丹下健三开始学习建筑时是在二战时期,他从现代建筑技术的发展找出日本建筑传统手法的典型,与现代建筑的方法加以融合。丹下1958年的作品——香川縣厅舍,是建筑形式从结构的关系上找到了一种和现代的联系。通过混凝土表现,由日本弥生传统向绳文传统的过渡。

安藤忠雄自1959年开始用了大概十年时间考察日本传统建筑,游学、考察美国、欧洲的建筑。60年代中期,尝试独立吸收,消化建筑领域内的西方思潮 ,并让其在日本文明的轨道中运行。住吉长屋是其早期代表作品,建成于1976年,是一个非常纯粹的、完全几何形的、精致的混凝土建筑。安藤的设计对外不开窗,特别之处是他在建筑中设计了——光庭,表达出对交流的渴望——人与人,人与自然的交流。使人们再次意识到“住宅”的含义,唤醒人们内心深处对生活的原初感受。安藤讨论的“自然”并非与自然按其本来的面目交谈,而是试图用建筑改变自然的含义,利用建筑使自然抽象化的过程。抽象化的自然并不是日本传统建筑中“枯山水”式的对自然抽象地模仿,而是更深程度地抽象出自然的本质,并将其引入建筑之中。

通过上面我本人的艺术实践和两位不同时期对传统态度不同的日本建筑师的建筑实践,尝试说明,继承传统还有不同的方式。

因遇缘不同——各自解读不同的传统

夏阳(上海大学上海美术学院副院长)

说个故事,几年前开车的时候在收音机听到,对我的触动很大。

一个刚刚上小学孩子放学回家,妈妈问他新老师好吗?

“不好。”“为什么?”母亲追问道。

“上午说1+3等于4,下午就变了,又说2+2等于4。”

我觉得这个故事背后隐藏着一种深意,这种深意可能说不明白。现实中应该在等式的哪边站队,我们都有可能是那孩子。本来已经很多事了,何必自扰,零加上肆也等于肆。几年前写下的这个名为“判断”的小短文,想成为这个“零”就是我这次主旨发言的真正观点。有人可能说我草率,我的回答“作零真不容易!”

每个人对传统的理解不一样,我的传统非常小,小到只看为数不多的经典。我自己用一个非常笨的方法,就在一两本经上下功夫,一遍遍地看听,但是经过若干年以后,我看到对经典的不一样的理解。一年前和现在的理解,从里面读到的东西完全不一样,经过若干次反复循环以后,回到现在的我,不敢对我读的经文下一个明确的结论、定论。结论、判断意味着阻隔屏障。

经典真的有正确的注释吗? 我们的解读偏差怎么把握?有没有零偏差?我们有机会选择吗?通过知识获取自由宁静的途径在哪里?即使我们获取正确判断,那他的反面错误该如何面对?

可能每个人有每个人的经典,每个人关注问题的方式不一样,我自己抱了一两部经典,在反复读,在研读的过程中也不断有新的认识和认知,这种认识和认知不断循环把自己已有的定论推翻。在推翻的过程中我们会发现,所有的疑问、所有的答案,对后来都应该是有用的。但是这种判断的不确定性又是那样的苍白无力。所以前面一大堆的疑问就都成为“肆”的障。所以就回到一开始的故事。

“山川草木、品物流形”。以对物象形态的关注,制心一处,观察人事相成相济,体会圣贤放晴语句,思念美善情识之源。

行:实践的维度

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。从想法的产生到做法的呈现,是艺术品创作不可或缺的两个阶段,也是当下雕塑“去往从来”得以落实的根本。观念的简单化、观念与作品的脱节现象是当代艺术中普遍存在的问题,如何跳出观念的怪圈而回归到艺术本体,在今天某些外强中干的当代艺术环境下更值得思考。在此语境下,重新审视基于传统研究而更加注重作品的材料、形态、审美趣味的雕塑作品,其方向性意义不言自明。(吴洪亮)

必要的难度——自然与意念的关系

萧立(中央美术学院雕塑系副教授)

必要的难度在任何时代、任何艺术形式中都是不可或缺的。难度在于对自然的理解如何,以及由现实需要所产生的意念相结合而生的造型形态如何。由于工具的简陋,原始时期的石刻充满了难度。为了表达对生命的崇拜,原始时期就出现了具有真实感的陶塑人体,这是有难度的。1978年河南临汝阎村出土的仰韶文化鹳鱼石斧图彩绘陶缸,是至今所见中国新石器时代最大的一幅陶器画,拙朴到今人难以企及的古朴之效果。距今五千年左右,新石器时代晚期,大汶口文化白陶鬶,将有机的自然形态与实用器物完美结合,高古超群。宋代张择端《清明上河图》,将程朱理学“格物致知”的思想展现至极的代表作品,万古流芳。

难度在于艺术家人生的状态与雕塑造型的追求一样,一生矢志不渝。难度在于从自然中提取精神以及形式结晶的纯度如何。雕塑家贾科梅蒂在位于巴黎的一间18平米的街边平房内常年工作,满屋都是石膏痕迹、碎渣。“我穷尽一生,都在尝试塑造一个真正像样的头像。”这样的宣言看似简单,但需要有矢志不移的超强意志才能做到。难度在于如何以最恰当的方法与状态去揭示、引发人们对于自然深奥之理的思考。16年前,何勇将自然形态的过水石切割分解,再进行还原组合,经过多年的自然演化,呈现出如同自然与人文遗迹一般的作品。将自然之法置先,个人意念随后的创作之路是有难度的。经过多年的自然演化,呈现出如同自然与人文遗迹一般的作品。在各种艺术形式中,那些以各种内容、方法、形式单一地强调某一方面能量,甚至诋毁人的最基本尊严为方向的作品是缺少难度的。做一个伪传统、伪本真的作品还是很容易的。否则,不然。

我在创作实践中对于中国当代雕塑的理解

谭勋(天津美术学院雕塑系副主任、教授)

1989年我考入河北省工艺美术学校,在中专的几年里学到了综合而多样的美术基础知识。当时的课程设置很有意思,从国画、油画到雕塑,从构成、透视到建筑效果图……所有美术类的基础科目我都学过一遍,这也为我后来多元的创作奠定了基础。1993年我进入天津美术学院雕塑系学习,这个阶段使我对现实主义雕塑体系建立了完整的认知。到快毕业的时候,西方现代主义丰富多元的艺术形式越来越多地涌进来,这对我的冲击比较大,我开始全面深入地去认识西方现代主义的艺术语言。当时更多的是空间、线、体积、材料等雕塑本体语言的改变。这个阶段其实是主动西化,也是主动学习西方的过程。

从1998年到2000年,是我艺术过渡和转变的时期,一直到2004年。这段时间我就像在战场上突围一样,最開始建立的认知体系逐渐失效了,我开始寻找自己,寻找语言。2000年,我做了一组大型作品《失缺—平衡》,开始想要以一种稍微成熟一点的姿态去回应西方的现代主义时期或者后现代主义时期的创作样式。也是在这个时候,我在教学中开始了更多的行为实验,给学生松绑,剥开学生思想上的外壳、也剥开我的思想外壳。之后我开始了更多相对自由综合而多元的实验。2004年到2008年,这个时间段我似乎是走出来了一点,开始反思西方后现代主义时期的样式、形式。同时也开始了对东方的思考,开始了对我们东方自身的资源进行挖掘。我在挖掘这些资源的时候,似乎发现了一些可以被利用的符号与发展的线索。2008年,《李明庄计划》系列作品,我用从汶川地震现场带回来的一些被砸得凹凸起伏的盆与前期收集的材料做了一批与山水有关的作品,并开始把一些山水符号置换到了更多的物体上。我当时思考的是希望在这些作品中实现我们东方的某种传统与当代的一些契合和相关联的东西。后来我把这些符号扩大化并用到工业的汽车还有机油盒以及其他更多日常的器物上。作品规模越来越大,开始向装置的样式发展了,场景也越来越大,也开始了关于“场域”的思考。

到2010年左右,持续完成了一件关于时间的作品,说它是平面或者雕塑还是行为都有一点关联,我觉得更多的是当代观念艺术的思维方式——《一次性纸杯》。我长时间保留了各种开会、旅行时的纸杯,并将喝茶或者咖啡时遗留下来的痕迹展开后形成了我的作品。这些最后形成的痕迹我最初理解是我们东方人认可的经验和符号,但在国际的展览交流中,西方人不这么看,西方人看到的是时间,看到的是我的行为以及日常的生活过程。看的是这个物本身与现实的关系,此不同引发了我更多的思考。在这个阶段,我还有很多作品是和旅行有关系,和时间、空间有关系,“日常”成为我创作的主语。包括后来我用300块古汉砖做了更大规模的山川大地,它其实是在飞机上从高处看大地的空间感悟。

2014年父亲的去世使我的创作发生了一些变化。我在之后的一年内不断腐蚀了一根与我父亲等高的树干,还有把在祭祀时的纸灰铸在了一个透明的空间中。这件作品开启了我对生命、对肉身的思考。这种由我内心迸发出来的作品对我未来至关重要。这次展出的《竹谱》,是我把在工作室放了很久的一把扫帚,拿出来分解、拆散、聚合。它更多的是我对事物现实中两面性的思考。

关于我最新的实验作品,是和以前创作系统有一定的关联,我们现有的技术资源还有我们的认知方式改变了,我们对待世界的态度和看世界的角度也改变了,这些改变直接导致我们心理上发生了变化。所以这一新的实验,是关于新媒介、网络、地图,关于从另外一个角度看世界的方式,关于生产方式的解放与改变。

评议摘录:

杭春晓(中国艺术研究院研究员、博士生导师):在我看来,张伟先生提的例子,其本身整体就是一件艺术作品。刘姐一开始是艺术家的主体,不如说是张伟作品中的一个载体,是基准于来自张伟和其他人知识系统塑造的状态,当她作为艺术家的时候,一定会出现另外一种缝隙,而这个缝隙恰恰就是我今天谈的东西,就是关于主体生成的落差问题。

从王少军老师到何勇老师,他们的很多思考是以宏大的历史框架来确定自我的追求与诉求,这样的思考方法在20世纪以来是比较成熟的。而谭勋的发言则相反,他不想设立一个宏大的结构,是从个体出发,从自身入手。一个是历史的框架中形成自己的看法;一个是在自身的接触框架中形成看法。《心经》的开篇,“是观自在菩萨”。这个名词在我看来正是中国传统中观看经验的核心所在,就是关乎本心。关乎本心,就是自我体验:主体在接触了什么资源下形成,并与资源发生了怎样的关系。我认为这正是谭勋发言的关键所在。而这种检讨,也许可以帮助我们回答,或者更细节化地思考一些宏大的命题。

张克端(本次活动艺术总监):吴彤更像是从一位实践者角度进行讨论,当然这里也有深刻的东西,比如他谈到“一元”与多元样。可能我们的“思想”有这样的特点,但是艺术或许更贴近情感,或许是更具体的东西,所以有丰富性和生命力。他谈的是个人艺术的问题,他觉得艺术家可能就是看(学习)、思考、实践,这样一步步把自己的东西表现出来。

唐克扬(策展人、中国人民大学艺术学院副教授):周雷老师提到的一个策略就是以退为进,先往后倒退,把现下的东西都抛开。我们古代也有这个现象,他是“借古变今”。研究上古的原始艺术,意义在于“清零”的过程,可能是迎接下面整体重构的必要条件。建筑师路易·康有一个说法,他说他看英国史,最喜欢的章节不是第一章,也不是第二章,而是第零章。这一章并没有人写过,是在“历史之前的历史”。

梁克刚(艺术家、策展人):到底什么是传统?传统其实也是一种变量,传统也是某种活性的增长,不断地在生发,不断地在演化,中国的传统非常复杂,每个时间段里的东西也是不一样的,而且变化的程度也非常大。我觉得文化是不应该倡导全球化的,文化的价值是不是应该反全球化?我们今天文化的价值就是强调多元化、尊重边缘化,特别要關注和保护那些边缘的、小众的文化。我们今天的艺术不能没有来路,但是我觉得当下更应该讨论怎么去更精细地、更针对性地去解决传统与现代如何连接和转化的问题。

郑闻(南京艺术学院美术馆学术部主任、策展人):之前我们谈到焦虑,在艺术领域,其实我们不是自我欺骗,我们可以越过它。我们不用纠结于东方、西方,因为好多东西是有普世意义,是有全人类的共性的。

于洋(中央美术学院副教授、 国家主题性美术创作研究中心副主任):从张克端老师的叙述,再结合这次展览的作品来看,他把“得意忘形”的范畴引入到了、或者说是推进到了对现代性反思的角度,我觉得是一种独特的、创新性的发现。如果从现代雕塑方法的角度来考量,“得意忘形”恰恰把这种方法论从创作方法的意义引到了一个更加形而上,或者更加具体的、视觉性的层面。如果我们回看20世纪以来的中国近现代雕塑和传统之间的关联,从民国雕塑家李金发的反省传统,再到王子云的西北考察,开启了一个传统资源的宝库,使中国雕塑家的目光转向了恒久、丰富的、源于自身文化系统的传统。所以无论从百年以来的“小传统”,还是从千年以来的“大传统”来看,曾齐宝博士“塑绘一体”的讨论提示出了一个非常有意思的美术史命题,如果结合当代雕塑的创作,也是一个非常有生发性的实践课题。

曹喜蛙(艺术评论家):对于传统性存在重新现代化的问题,实际上我们要赋予传统文化新生,重新给传统文化一个现代解释:第一,所有材料都是平等的;第二,所有的观念,所有的技巧都是平等的;第三,都是自由的、开放的。