冷战时期中法经济关系发展的里程碑

——“四三方案”期间中国大规模进口法国工业技术和成套设备情况

2017-03-24周磊

周磊

冷战时期中法经济关系发展的里程碑

——“四三方案”期间中国大规模进口法国工业技术和成套设备情况

周磊

20世纪70年代初,依托“四三方案”的资金支持,中国从法国大规模引进了成套工业技术设备。中方通过与众多法国企业的复杂谈判,签订了一系列工业引进项目合同。之后,中国在克服技术、资金、政治等方面的困难后,最终建成六家“交钥匙型”新建工厂,并落实了12个单列项目。这次引进可被视为冷战期间中法经济关系发展的里程碑事件,它不仅促进了化纤、化肥等中国工业薄弱部门的发展,改善了中国工业结构中存在的问题,而且重振了60年代末低迷的中法贸易,将中法经济关系推进到一个新阶段。它对日后的中法经济关系和中国改革开放均产生了积极影响。

“四三方案”;法国;工业技术设备引进;化肥;化纤

中法关系史长期以来都是冷战史研究的重要领域,而对中法经济关系的现有研究主要集中于五六十年代的中法贸易发展史。相对而言,国内外学术界目前对于20世纪70年代中法工业合作仍然缺乏足够关注。本文试图依据中法两国的相关文献和档案,考察中国于70年代前期从法国引进成套工业设备和生产技术的历史背景、谈判过程、各个具体项目的内容和建设情况,以及这些项目产生的作用和影响。在此基础上,本文还将分析这批引进项目对中法经济关系史和中国工业发展史的意义。本研究旨在补充学术界对于中法经济关系史的现有成果,并为70年代中国工业引进提供个案研究。

一

新中国成立初期的中法贸易起点较低,1949年的中法贸易总额仅为1937年的9.4%,这既源于长期战争对中国经济造成的破坏,也受制于中法之间缺乏通畅的贸易渠道。在国民党政府迁往台湾后,法国继续承认其为中国唯一合法政府。随着1950年中国承认并援助北越政府以及中法两国都卷入朝鲜战争,两国关系日趋紧张。朝鲜战争爆发后,冷战扩展到亚洲,而美国也加紧了对华经济封锁。负责监督对社会主义国家贸易禁运的“巴黎统筹委员会”,于1950年7月开始对中国实施贸易禁运。1952年9月,“巴黎统筹委员会”又决定设立中国委员会。该委员会在原有的贸易管制清单之上,添加了中国特别清单(China Special List),对中国实行最为严格的贸易禁运。①戴超武:《美国“贸易自由化”政策与中国“改革开放”(1969—1975)》,《史学月刊》2010年第2期。法国作为“巴黎统筹委员会”成员国,自然也是禁运的执行者之一。法国经济财政部下属的外贸监管部门,通过发放出口许可证的方式审核与中国开展贸易的法国公司的对华进出口业务。与此同时,随着中苏结盟,中国的主要外贸伙伴也由1949年前的欧美资本主义国家转为苏联和东欧等社会主义国家。在上述因素影响下,50年代前期的中法贸易发展举步维艰。到1953年,中法贸易额才超过1937年的数额,但随即又在次年同比下滑了30%左右②Qu Xing,Le temps de soup on:les relations franco-chinoises 1949-1955,Paris:Editions You-Feng,2005,p.260.。

在1954年的日内瓦会议上,中法两国领导人实现首次接触,不但促成了印支停战协定,而且开启了一个中法经贸关系的新模式,即以非官方外交接触为外贸开路,再通过经贸代表团和贸易展销会推动双边经贸关系发展。由于当时中国政府不允许法国公司在华设立常设办事机构,所以法国企业往往通过组团访华或国际展销会的形式,与中国国有外贸公司接触、谈判或签订贸易合同,罗希洛(Rochereau)贸易代表团的案例便颇具典型性。1956年,这个有法国政府背景的代表团,通过中法两国在欧洲的非官方外交联络渠道③所谓非官方外交渠道是日内瓦会议后,中法两国利用它们在欧洲的驻外使领馆进行外交官间个人名义的沟通,以便在中法未建交的情况下实现外交联络。当时的三条主要渠道为伦敦、日内瓦和柏林。参见Note de la direction d'Asie-Océanie,développement des contacts avec la Chine populaire,le 31 ao t 1955,AMAEF,Asie-Océanie,1944-1955,Chine,119QO/ 211.牵线搭桥,不但与中国签订了总额374万英镑的合同,还拟定了有关外贸支付方式的协议书。而在此之前访华的法国德普拉(De Plas)贸易代表团,则因为没有得到法国政府的“保驾护航”,虽然也在北京签订了总额408万英镑的合同,却因为得不到出口许可证,最终仅执行了上述合同的5%。④黄庆华:《中法建交始末:20世纪40—60年代的中法关系》,黄山书社,2014年,第192、194页。总的来说,50年代后期的中法贸易仍然增长缓慢且很不稳定,例如中法贸易额度在1956年受罗希洛代表团的影响较上年翻了一番,却旋即在1957年急剧下降⑤Robin Thierry,Le coq face au dragon:deux décennies de relations économiques franco-chinoises de la fin de la seconde guerre mondiale au milieu des années 1960,Genève: Librairie Droz,2013,p.406.。这种现象的出现,除源自中法贸易模式本身的不稳定性外,最根本的原因是50年代中国的外贸结构主要偏向于东方社会主义阵营。

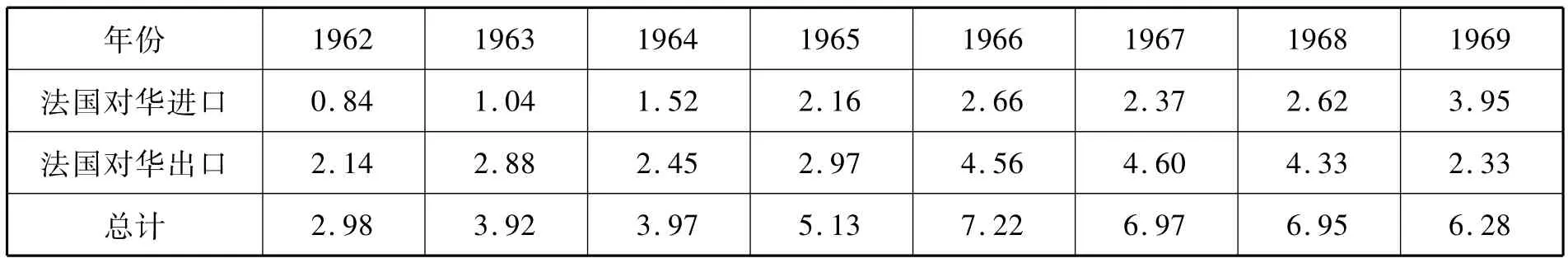

60年代初,随着中苏分裂,中国的主要外贸对象逐渐从社会主义阵营国家转变为西方资本主义工业化国家,法国对华进出口贸易额也随之迅速跃升。相较于1962年,非社会主义国家在1966年的对华出口同比增长135%、对华进口同比增长157%,而同期法国对华出口同比增长115%、对华进口同比增长217%⑥Robin Thierry,Le coq face au dragon,p.536.。中法贸易在这一阶段的持续快速增长,既借了中国外贸结构调整的“东风”,也得益于1964年中法建立外交关系后双方政府在外贸活动中所发挥的积极作用。中法贸易连续增长的势头一直保持到“文化大革命”爆发的1966年,这一年中法贸易额同比增长40%,达7.22亿法郎。然而,随着中国国内经济形势的严重恶化,中法贸易也不可避免地从1967年开始连续三年下滑,1969年中法贸易额相较于1966年同比负增长13%,其中法国对华出口同比负增长49%。法国企业不满于中法贸易下滑,希望能扩大对华出口,却又对中国政治形势动荡带来的风险望而却步。⑦Les relations économiques franco-chinoises,le 20 juin 1973,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2121.从表1可以看出,中法贸易在60年代呈现先上升后下滑的总体走势。显然,到70年代初,中法经贸关系又走到了一个新的十字路口。

表1 中法贸易额度汇总(1962—1969)(单位:亿法郎)

除了曲折发展的中法贸易这一国际背景,中国在“四三方案”中引进法国成套工业技术设备还有着复杂的国内背景,即对50年代从苏东国家引进工业技术设备所取得的成就的总结以及所带来的问题的反思。实现工业化一直是中国共产党的重要目标,而鉴于当时中国极其落后的工业基础,大规模引进工业成套设备和生产技术,便成为中国实现工业化的重要手段。从1950年到1959年间,新中国的第一次大规模工业引进即“156项”的项目资金总额共计102.3亿人民币,按50年代均价折合约40亿美元①“156项”之名来自于1955年“一五”计划中公布的与苏联签署的156项援助项目,此后中国又在1958年和1959年同苏联追加签署了100多个项目,整个50年代苏联同中国签订协议的成套项目共计304项,单项车间和装置64项。另外,中国在同一时期与东欧国家签订成套项目116项。参见陈东林:《20世纪50—70年代中国的对外经济引进》,《上海行政学院学报》2004年第6期。。由于西方阵营对华贸易禁运以及中苏之间的同盟关系,这一批引进的设备和技术几乎全部来自苏东等社会主义国家。在工业门类选择上,“156项”重点引进基础重工业(包括能源、冶金、无机化工、机械等)和国防工业②康荣平、杨英辰:《新中国技术引进40年述评》,《管理世界》1991年第6期。。这次引进取得了巨大成功,为中国的工业发展起步奠定了重要基础。

但是,年轻的新中国工业仍然存在着一些严重缺陷,其中最主要的问题就是工业结构失调,即过于注重发展钢铁等基础重工业,而对一部分轻工业部门投入不足,这种投资倾向对国民经济的危害在60年代初即已显露。以化工为例,其中的两个门类——化肥与化纤的产能不足,成为阻碍中国经济发展和人民生活水平提高的两座大山。由于化纤工业发展滞后,化纤在纺织原料中的比例到1972年也仅占5.5%,中国纺织业直至70年代初仍主要依赖以棉花为主的天然纤维③棉纺织工业在整个中国纺织工业中所占的比重,1955年为88.3%,1966年为77.9%。该数据还未包括棉针织工业所占比重。参见《中国工业五十年》第5部,中国经济出版社,2000年,第1411页。。这就要求大量增加棉花产量以满足纺织工业的需求,但中国耕地有限,政府又优先保证粮食生产所需的耕地,五六十年代平均7000万亩至8000万亩的棉花种植面积已经达到中国农业的承受极限,无法再通过扩大种植面积来增加棉花产量。而通过大量使用化肥来增加棉花单位产量的作法也面临重重困难。国产化肥远远不能满足农业需求,政府不得不动用有限外汇大量进口化肥。1966年中国进口化肥约300万吨,1970年化肥进口额达642万吨。这一进口规模相对于当时中国上亿公顷(约15亿亩)的耕地面积是十分有限的。而在进口化肥的分配上,粮田仍然具有优先性。根据估算,中国当时每进口100万吨化肥,每亩棉田只能多分到半公斤化肥。这一系列困难最终造成棉花产量的长期相对不足,进而导致棉纺织品的供应紧缺。1966年,全国人均年消费棉布量仅为6米。

由于化肥供应不足,中国的粮食供应也长期处于紧张状态。一旦出现粮食减产的情况,中国政府除动用有限的外汇大批进口粮食外,还要通过缩减棉花种植面积的方式,来增加国内粮食产出,这就造成当时农业生产中的粮棉矛盾。在经济困难时期,为保证粮食供应,中国不得不在1962年将全国棉花种植面积,从8000万亩猛降至5246万亩,导致国内棉产量在当年减少50%④《中国工业五十年》第5部,第1412页。。因为缺乏化肥,通过扩大粮食种植面积所取得的粮食增产有限。这种困境迫使中国政府长期实行农产品和纺织品凭票供应制度。虽然中国在60年代初通过开发大庆油田,成为年产原油超千万吨的产油大国。但是,由于缺乏将石油加工为化纤和化肥的设备与技术,中国在60年代还需每年平均进口3亿至5亿美元的石化产品。这在中央财政总收入年均不足500亿人民币的情况下,无疑是一个十分沉重的负担。

鉴于上述情况,在清偿苏联贷款后,中国从1962年开始着手新一轮的工业设备和技术引进。由于中苏交恶,这一时期资本主义工业化国家逐渐成为中国工业引进的主要合作伙伴。至1966年,中国从西欧和日本引进数亿美元的项目,涉及众多工业部门。但由于这一时期引进规模有限,且由于“文化大革命”的干扰,这些项目取得的成果并不明显。“文化大革命”开始后,中国对外工业引进一度中断。1971年,周恩来开始主持中央工作后,李先念、余秋里、陈云、邓小平等支持恢复工业引进的领导人掌管经济工作,积极推行毛泽东打开对外经济工作局面的决策。这为70年代初的第二次大规模工业成套技术设备引进搭建了平台。

二

(一)引进的开端

在经历了1967年到1969年中法贸易额连续下跌的打击后,法国企业从1970年开始试图重振向中国市场的出口。在这一过程中,长期与中国市场保持密切关系的两家法国大企业——贝利埃(Berliet)和阿尔斯通(Alsthom),充当了法国企业重振对华出口的排头兵。前者在1969年至1970年间共向中国出口了价值5.15亿法郎的载重卡车,后者则在1971年与中国签订了总额2亿法郎的50辆内燃机车以及价值5100万法郎的6万千瓦水电机组的出口合同。①Les relations économiques franco-chinoises,le 20 juin 1973,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2121;Activitésd'Alsthom-Atlantiqueen Chine,le 28 décembre 1977,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2125.在此推动下,1970年和1971年中法贸易额又连续两年增长,分别达到8.36亿法郎和10.11亿法郎②Un bilan de l'économie chinoise,le 4 septembre 1974,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2118.。

但是,这一时期的中国市场在很多法国企业看来仍然充满了风险性和不确定性,因而这些企业呼吁法国政府利用外交渠道促进中法贸易。如阿尔斯通公司在获得中国5100万法郎的水电站发电机组项目后,致信法国外交部,希望政府能够推动中国在外贸订单中优先选择法国企业③Activités d'Alsthom-Atlantique en Chine,le 28 décembre 1977,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2125.。凭借当时已经建立的中法外交关系,官方互访成为这一时期法国推动中法贸易的重要手段。1971年7月,法国议会代表团访华。10月,中国对外贸易部革命委员会主任白相国访问法国,并受到总统蓬皮杜的接见。1972年1月,法国国民议会外交委员会代表团访问北京。7月,法国议会再次派团访华。同月,法国外交部部长莫里斯·舒曼(Maurice Schumann)正式访问中国。在这几次访问期间,法方多次向周恩来等人表达了扩大经济合作的愿望,并强调向中国出口工业设备的可能性④Les relations économiques franco-chinoises,le 20 juin 1973,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2121.。

在两国官方进行沟通交流的同时,法国企业也展开了他们的破冰之旅。1972年10月,在法国工商业界具有重要影响的法国全国雇主协会(Conseil national du patronat fran ais,CNPF)派出代表团访问中国。该团成员受到了李先念、白相国等人的接见,并向中国政府的有关部委和各进出口公司推销其合作项目。在会谈中,中方表现出了对法国代表推销的发电站、轧钢机、导航设备和直升机等项目的浓厚兴趣。⑤Mission du Conseil national du patronat fran ais,le 24 octobre 1972,AMAEF,Asie-Océanie,1968-1972,Chine,119QO/515.此外,工业展销会也是当时法国企业推广其产品的重要渠道。1972年4月,中国代表团受邀参加巴黎博览会(Foire de Paris)。同年11月,法国在北京举办法国科学与技术展。次年1月,该展会又在上海举办。法国企业还积极参与每年两次的广交会,利用这一平台宣传各类工业技术和产品。①Chronologie des rapports franco-chinois 1964-1974,le 30 janvier 1974,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2121.

而同一时期,中国也在酝酿着新一轮的工业设备技术引进。1971年九一三事件后,毛泽东支持周恩来领导中央日常工作。此后,中央开始着手整顿经济。1972年1月16日,根据毛泽东在1971年夏视察南方时提出的发展化工工业的指示精神,国家计委起草了《关于进口成套化纤、化肥设备的报告》。该报告提出从法国等国进口四套化纤装置,总计年产24万吨化纤,提议引进两套30万吨合成氨设备,并投资进口部件以扩大现有化肥厂。随后,与工业相关的各部委纷纷申请派团出国考察,以了解国外市场价格行情和国外企业技术水平,以选择引进适合中国的工业设备和技术。在这一背景下,为充分了解之前法方向中国推销的工业项目,中国继1971年派出八批考察团赴法后,又在1972年派出22批代表团前往法国考察。经过几十批代表团在西欧和日本的数月考察之后,国家计委于1972年9月拟定《关于增加设备进口,扩大经济交流的请示报告》提交李先念等人,并向周恩来汇报。该报告提出“拟在今后三五年内,集中进口一批成套设备和单机设备,争取在‘五五’计划期间充分发挥作用。初步提出两个方案,第一方案进口33亿美元,第二方案进口50亿美元”②《中国工业五十年》第5部,第1114页。。在此基础上,国家计委又进一步对引进项目做了总结规划。1973年1月,国家计委向国务院提交《关于增加设备进口、扩大经济交流的请示报告》,建议在今后三五年内引进43亿美元的成套设备,包括13套大化肥、4套大化纤、3套石油化工、1个烷基苯工厂、43套综合采煤机组、3个大型电站、武钢一米七轧机等项目③陈东林:《20世纪50—70年代中国的对外经济引进》,《上海行政学院学报》2004年第6期。。这就是后来通称“四三方案”的新中国第二次大规模工业设备技术引进计划④后来又追加投资8.8亿美元,总投资额达到51.8亿美元。参见陈锦华:《国事忆述》,中共党史出版社,2005年,第15页。,其中涉及的化肥、化纤、发电、机械等工业部门均是先前法国企业向中国重点推销的项目。这一计划的出台,会同上文所述的法国扩大对华出口的努力,共同开启了70年代中国从法国大规模引进工业成套技术设备的进程。

(二)中法双方对各主要引进项目的谈判

依据“四三方案”,中国最先从法国引进的是斯贝西姆(Speichim)和德西尼布(Technip)两家公司的化工项目。早在“四三方案”开始前的1971年春,斯贝西姆公司就通过法国驻华使馆商务参赞的渠道,获得了中国技术进出口总公司订购维尼纶生产设备的意向。在随后一年多的时间里,通过中国多次派代表团赴法国斯贝西姆公司总部调研以及该公司派技术人员访华,双方最终在1972年5月完成技术论证。斯贝西姆公司向中方提交了项目书,项目报价为2.8亿法郎。斯贝西姆公司将作为承包商之一,参与四川重庆长寿维尼纶厂(川维厂)的设计建造⑤该厂还引进了一部分日本生产的设备。参见La lettre de Speichim au Ministre des affaires étrangères,direction des affaires économiques et financières,le 10 avril 1973,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/ 2126.。法方承担该工厂大部分的项目,主要包括利用天然气生产乙炔和氧气的两个车间,以及用氧气和乙炔生产维尼纶和甲醇的两个车间。从1972年9月起,斯贝西姆公司派出谈判代表团前往北京,同中国技术进出口公司进行正式的合同谈判。

在双方洽谈长寿维尼纶厂项目的同一时期,中法双方又从1972年6月开始辽宁辽阳石油化纤厂项目的谈判。该项目的规模远超当时其他西方引进项目,分别从法国、意大利和联邦德国引进设备与技术,其中从法国引进的部分计划总投资达12亿法郎(折合2.7亿美元)。该项目规模较大,由斯贝西姆和德西尼布两家法国公司共同承担。该工厂有21个生产车间,以石脑油为主要原料,计划年产8万吨乙烯、8.9万吨聚酯、4.4万吨丙烯和4.6万吨尼龙。⑥Le complexe pétrochimique de LiaoYang,le 2 décembre 1974,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2126.该厂产品涵盖从原油到化纤之间的多种初、高级化工产品,生产工艺则由多家法国企业分别提供,如石油裂解技术来自德西尼布公司和法国国立高等石油与发动机学院(cole nationale supérieure du pétrole et des moteurs),而聚酯和尼龙生产线则由罗纳·普朗克公司(Rhone-Poulenc)提供①Note sur le déroulement des activités de Technip en Chine,le 26 octobre 1974,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2126.。

至1973年初,双方基本完成上述两个项目技术层面的谈判,并敲定了合同的大部分章节。但由于在支付方式上产生分歧,谈判一时陷入僵局。这两个项目涉及资金较为庞大,中国没有足够的外汇实现一次性付清货款。根据60年代初从西方引进成套设备的经验,中方希望采取分期延付,即在数年内分批交付货款主体部分的支付方式。这种采用分期延付出口的贸易方式在当时的国际贸易中十分常见,但是通常必须申请出口信贷来担保。出口信贷主要分为卖方信贷和买方信贷两种形式②国际贸易中的卖方信贷是由卖方所在国的银行向卖方出口商提供的商业贷款。卖方出口商以此贷款为垫付资金,允许买方进口商以分期付款的方式赊购自己的产品和设备。当然,这种方式并非完全对买方有利,因为买方进口商需要向卖方出口商每年支付一定比例的利息作为回报。在法国,这类业务通常由科法斯集团(COFACE)承担,该集团成立于1946年,在管理自身业务的同时,也为法国政府承担外贸信用风险担保。国际贸易中的买方信贷是指由卖方银行向买方进口商或是买方所在国银行提供的信贷,用以支付进口货款的一种贷款形式。在这种模式下,卖方银行或是直接贷款给买方进口商,并要求买方银行提供担保;或是由卖方银行贷款给买方银行,再由买方银行贷给买方进口商。在第二种情况下,买方银行要负责向卖方银行清偿贷款。。中国在谈判中倾向于卖方信贷。但对于法国企业来说,申请卖方信贷是较为不利的,不但要求由法国企业出面申报出口信贷,而且需要由法国企业承担风险。此外,相比于买方信贷,卖方信贷在当时的法国会受到更为严格的审批。③ContratTechnip/Speihim,le25septembre1974,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/ 2126.为说服中方在合同中采用买方信贷,法方于1973年3月向北京派出一个银行代表团进行游说,并在3月19日同中国技术进出口总公司和中国银行的代表举行会谈④Envoi d'une mission de banques fran ais à Pékin,le 9 février 1974,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2126.。虽然法国银行代表团在会谈中向中方多次阐明买方信贷的好处(如便于申请、利息低),并表示愿意为这次谈判涉及的项目承担信贷业务,但中方仍然坚持先前的立场。在之后法国银行家同中国银行代表的私人接触中,中方重申了采用卖方信贷这一立场,并表示在短期内不会调整这一方针。因此,法国银行家代表团的北京之行无果而终。

中方之所以坚持采用卖方信贷,与70年代中国工业引进所受的诸多掣肘密切相关。一方面,“四人帮”对此次引进十分反对,将引进项目诬蔑为“崇洋媚外”,当时的引进项目普遍承受着较大的政治压力。中方在同法国企业谈判时,自然倾向于选择己方手续较为简便、政治风险较小的卖方信贷方式。另一方面,中国当时在外贸工作中存在着将自力更生思想极端化的倾向,片面地将“既无外债又无内债”作为外贸工作的重要原则,正如辽阳化工项目中方谈判代表在1973年3月指出的那样,中国技术进出口总公司之所以坚持采用卖方信贷的方式,是因为只想与供货商建立商业关系,而如果采用买方信贷,则需要同法国银行打交道,这会使得合作项目带有“借贷性质”,并不符合中方的谈判指导思想⑤Complexe pétrochimique Speichim-Technip-missions bancaires,le 20 mars 1973,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2126.。

面对中方的坚持,斯贝西姆公司最终在投资额较小的四川长寿维尼纶厂项目上让步,接受了卖方信贷的条件。1973年5月15日,该公司同中国技术进出口总公司签订了总额2.6亿法郎的引进合同。法方负责设备的生产、运输、安装以及技术专家派遣和人员培训。而规模更大的辽阳石油化纤厂项目的谈判则继续处于停滞状态,德西尼布公司不愿意接受卖方信贷这一条件⑥Affaires Speichim et Technip/missions bancaires,le 13 février 1973,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2126.。在项目最终报价上,双方也未达成一致:中国要求法方降价1.8亿法郎,而法方能提供的最高折扣只有6000万法郎①Complexe pétrochimique:Accord entre Speichim/Technip et corporation Techniques,le 17 septembre 1973,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/ 2126.。

1973年9月,蓬皮杜访华为辽阳化纤项目的谈判带来了转机。蓬皮杜作为首位访问新中国的西方大国元首,其中国之行对于当时的中法关系发展有着重要意义。访问结束时发表的《中法公报》,表达了两国政府进一步发展双边关系的愿望。在这次访问期间,蓬皮杜不但会见了毛泽东,还同周恩来举行了多次正式会谈。虽然国际形势是两人讨论的重点,但中法贸易问题同样在会谈中占有一席之地。在9月14日下午的会谈中,周恩来不但肯定了设备技术引进对中国工业发展的巨大推动作用,还肯定了法国在引进中的重要地位。会谈双方也特别提到了当时正在谈判中的辽阳化纤项目。参与会谈的法国驻华大使马纳克表示,目前双方还无法在价格上达成一致,而法方已经给出了他们的最低报价。周恩来表示,中方已经给出足够高的报价,而联邦德国和日本的报价则低于法国,但考虑到中法的良好外交关系,中国仍然优先选择与法国企业谈判。蓬皮杜希望中方能考虑这次谈判成功将对中法关系产生的政治影响,以及对后续中法合作的示范作用。②Compte-rendu de l'entretien restreint entre M.Pompidou et M.Chou En Lai le 14 septembre 1973 de 15 heures à 17 heures,le 14septembre 1973,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2166.根据法国档案显示,之后中国技术进出口总公司接到指示,要求在蓬皮杜访问结束前完成项目谈判③Complexe pétrochimique:Accord entre Speichim/Technip et corporation Techniques,le 17 septembre 1973,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/ 2126.。最终,双方于1973年9月17日达成辽阳石油化纤项目协议。法方降价6000万法郎,项目总金额为12.3亿法郎(含追加费用)。斯贝西姆公司和德西尼布公司分别承担合同的40%和60%,支付方式采用一种混合信贷的方式。具体而言,就是将货款分为五个阶段支付,即签订协议后支付10%,首批设备装船时支付10%,占总价99%的设备到货时支付5%,协定最终完成时支付5%,而70%的货款将在协议签订后五年内分批支付。信贷由欧洲联盟银行(Banque de l'Union Européenne)、里昂信贷银行(Crédit Lyonnais)和法国外贸银行(Banque Fran aise du Commerce Extérieur)共同承担。④Le complexe pétrochimique de LiaoYang,le 2 décembre 1974,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2126.

1973年的中法工业引进项目谈判不但签署了长寿维尼纶厂和辽阳石油化纤厂这两个大型合同,而且为后续的中法合作项目的谈判铺平了道路。从1974年开始,中国从法国引进的多个项目的谈判时间基本都少于半年,最长也只耗时8个月(即从赫尔蒂公司引进三家化肥厂的项目)。相较于1973年的两大项目(长寿厂谈判持续9个月,辽阳厂谈判持续15个月),谈判周期明显缩短。

究其原因,上述两个项目的谈判为后续中法合作提供了较为可行的谈判模式、执行标准和信贷模式,确定了一整套关于“交钥匙”工程(clés en mains)的谈判流程,包括双方企业如何接洽、如何进行技术论证、正式谈判中先谈技术问题再谈价格问题等。法国企业也逐渐明晰了中方客户对这类大规模引进工程项目各阶段(包括设计、生产、安装、试车、培训等)的执行要求,使得后续项目的谈判更能实现“量体裁衣”的效果。而之前双方最为困扰的信贷模式问题,也随着为辽阳石油化纤项目量身定做的混合信贷而迎刃而解,此后许多大额引进项目均在信贷模式上效仿辽阳项目。

同时,法国政府在其中扮演着越来越积极的角色,也明显缩短了谈判周期。从1971年开始,法国政府就希望重振因“文化大革命”而导致严重下滑的中法贸易。虽然它始终没有直接走到引进项目的谈判桌上,但一直在幕后积极参与谈判进程,这一过程主要是通过外交部和财政部的下属机构来具体实施的。其中,法国驻华大使馆负责在华部分的工作主要有三方面:收集信息,包括中国政府的采购意向、谈判方针、在华主要竞争对手的商业动态等,这些信息将作为法方企业的重要参考依据;为法国企业来华谈判和中国企业赴法考察提供外交服务,如协调访问日期、确认人员名单、颁发签证等;它还是法国企业在华访问或谈判期间与中方沟通的最主要联络平台。而法国财政部对外经济关系司(DREE-Direction des Relations Economique Etrangère)负责在法部分工作,主要有四方面:指示法国驻华大使馆搜集相关商业信息并加以汇总分析,在此基础上为参与中法项目的法国企业提供咨询服务;协助中法项目申请信贷服务;协助审核中法项目的合同条款,防止出现与法国或欧共体法律相悖的合同条款;负责联络法国驻“巴黎统筹委员会”代表团,防止中法项目涉及的设备和技术被“巴黎统筹委员会”列入禁运名单。

以从赫尔蒂公司引进化肥厂的项目为例,可以看出中法工业合作项目的谈判模式在这一时期已日趋成熟。1973年1月,法国财政部对外经济关系司通过法国驻华大使馆获知,中国技术进出口总公司有意订购赫尔蒂公司推销的化肥工厂①Unité d'Ammoniac/Urée,le 25 janvier 1973,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2126.。因此,该司要求法国驻华使馆搜集其他国家化工企业向中国出口化肥设备的情况。在参考使馆方面所提供的美国、日本企业的相关信息后,赫尔蒂公司向中方提交了30万吨氨合成厂的计划书。随后,法国驻华使馆向赫尔蒂公司转达中方对谈判内容的若干要求。②Complexe Ammoniac/Urée,le 17 avril 1973,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2126.在此基础上,赫尔蒂公司代表团于1973年6月抵达中国,开始同中国技术进出口总公司的谈判工作。双方最终于1974年2月16日达成进口三家化肥厂的协议,项目总额为6.5亿法郎,信贷方式采取辽阳石油化纤厂采用的混合信贷,由科法斯集团负责担保。赫尔蒂公司则负责包括设备生产、运输、安装、培训等在内的一条龙服务。每家化肥厂日产氨肥1000吨、尿素1740吨。③Contrat Heurtey,le 15 février 1974,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2126.此外,在1974年间,中法双方还签订了从法国电气机械公司(CEM-Compagnie électro-Mécanique)引进30万千瓦发电机组的内蒙古赤峰元宝山热电厂项目,以及从罗纳·普朗克公司引进的辽阳石油化纤厂66尼龙盐配套生产项目。由于其谈判过程和信贷模式与从赫尔蒂公司引进的化肥厂项目基本大同小异,此处不再赘述。

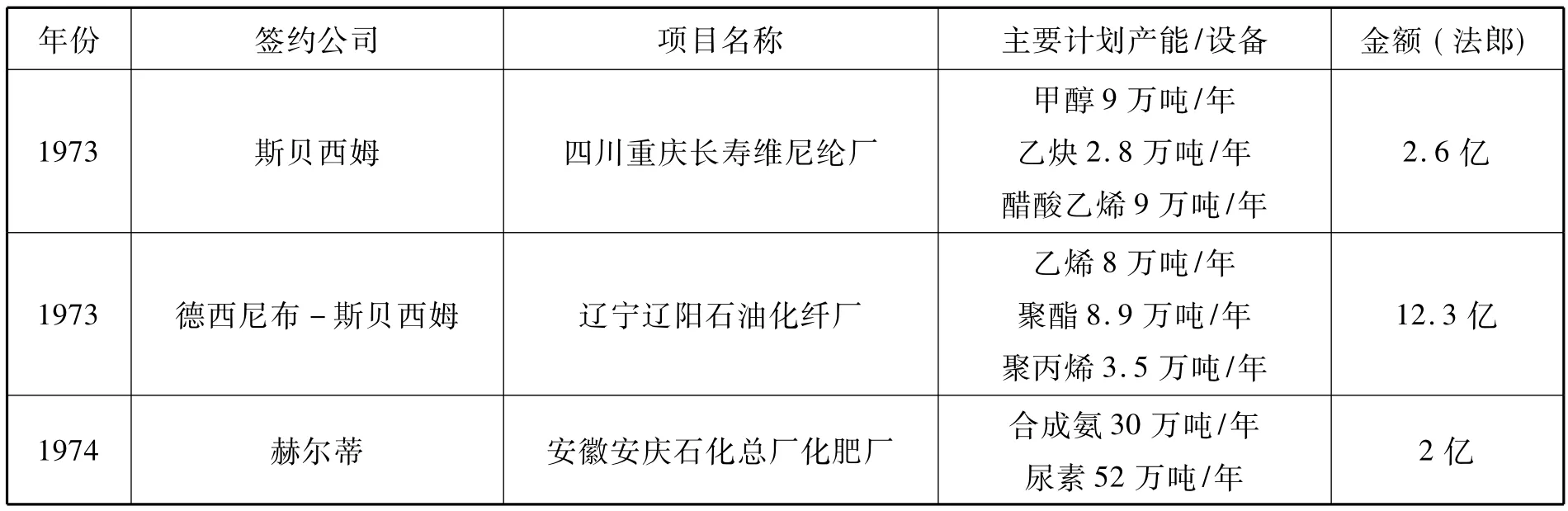

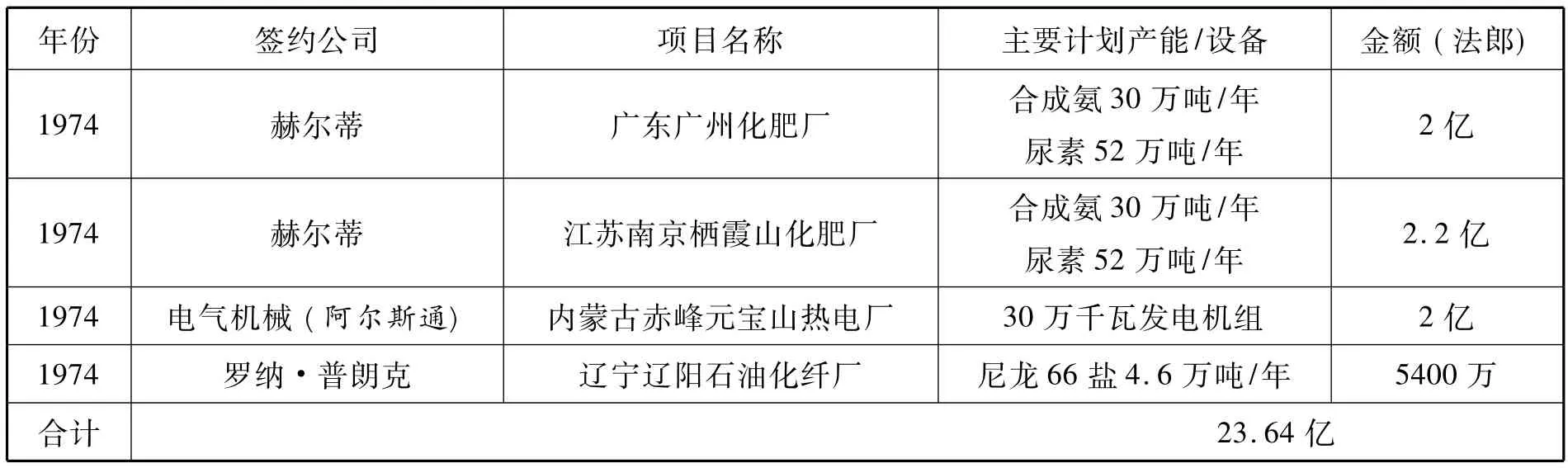

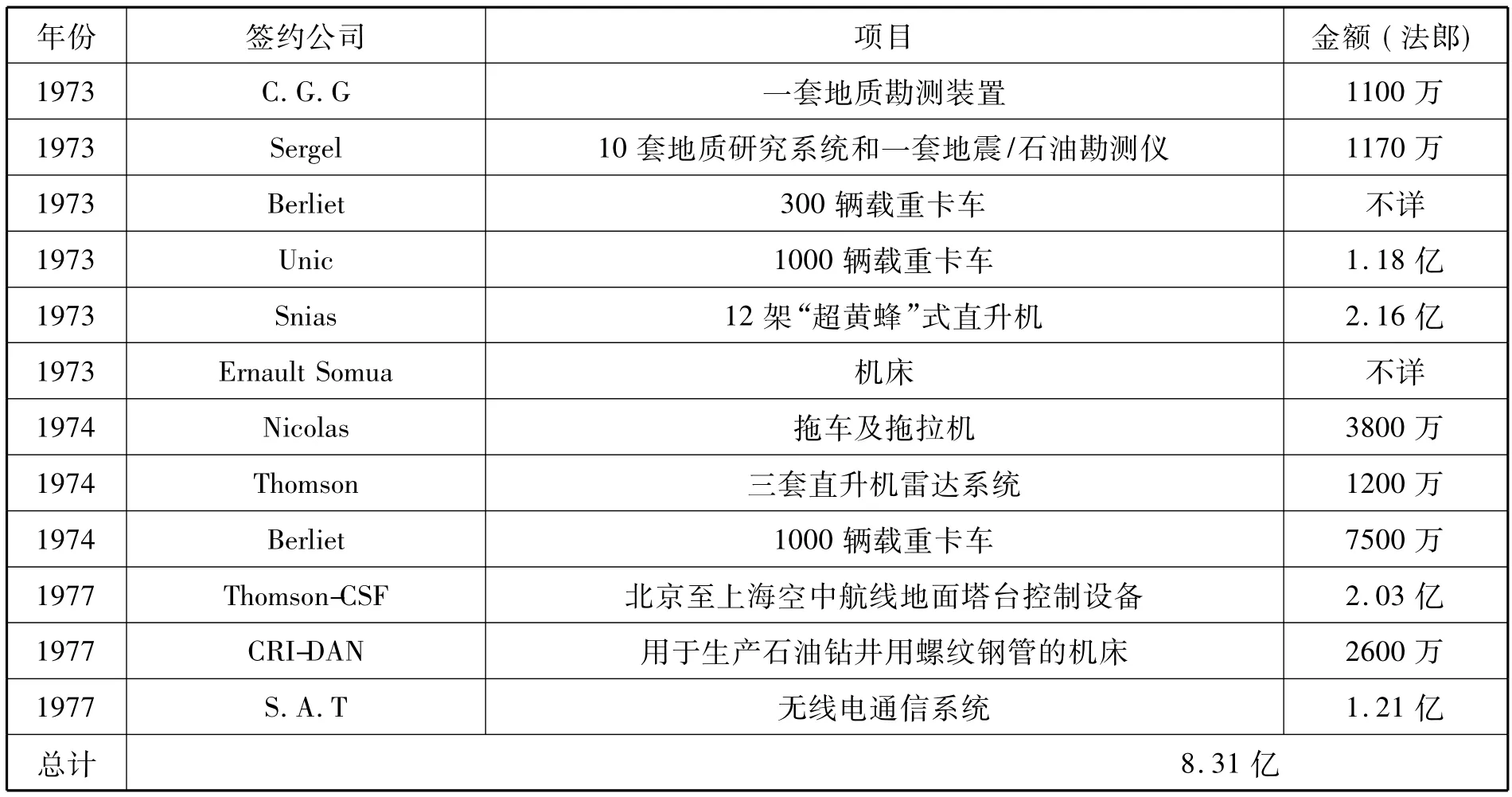

在“四三方案”期间,中国从法国引进了六个新建的“交钥匙”型工厂项目,合同金额总计23.64亿法郎。此外,中国还从法国引进若干批单列设备,以满足升级旧有工厂产能、改进生产技术、填补装备空白等方面的需求,项目合同总额为8.31亿法郎。至1977年底,从法国引进的“四三方案”各项目谈判全部完毕,总额度达到31.95亿法郎(按1973年汇率折算共计7.17亿美元),约占整个“四三方案”引进总额的13.8%。表2和表3是“四三方案”实施期间,中国从法国引进的主要项目的汇总情况④Note:Les relations économiques franco-chinoises,le 28 décembre 1977,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/ 2121.。

表2 “交钥匙”型引进项目表

年份签约公司项目名称主要计划产能/设备金额(法郎) 1974赫尔蒂广东广州化肥厂合成氨30万吨/年尿素52万吨/年2亿1974赫尔蒂江苏南京栖霞山化肥厂合成氨30万吨/年尿素52万吨/年2.2亿1974电气机械(阿尔斯通)内蒙古赤峰元宝山热电厂30万千瓦发电机组2亿1974罗纳·普朗克辽宁辽阳石油化纤厂尼龙66盐4.6万吨/年5400万合计23.64亿

表3 旧厂升级及单列设备引进项目表

(三)引进项目的建设与问题

自1974年开始,从法国引进的六家“交钥匙”型工厂均破土动工。已经与中方签订合同的各法国企业,也开始按计划生产相关工业设备,并按照合同逐批发往中国。伴随着法国设备一起到达的还有负责调试设备、培训技术人员的法方专家。至1982年10月,广州化肥厂建成投产,所有从法国引进设备的新建工厂均建设完毕。除中法项目合同规定的设备和技术引进费用外,中方还另外投入了工厂基建所需的资金。表4是这一时期的“交钥匙”型工厂在中国各地的施工情况。

表4 “四三方案”期间从法国引进“交钥匙”型工厂施工情况表

从表4可以看出,在这一时期从法国引进的六家“交钥匙”型工厂中,有三家的施工周期在四年左右,而长寿厂、辽阳厂和广州厂的施工周期较长,分别达到五年四个月、七年一个月和七年十个月,造成上述工厂工程进展缓慢的原因是多方面的。

首先,受到当时中国工业水平的限制。由于中国工业大部分部门的设备和技术都来源于50年代的苏联和东欧,虽然经过十多年的艰苦奋斗,中国在70年代初的工业整体设备水平仍与法国等西方国家之间存在很大差距。中国工人和技术人员对当时西方工业技术的发展也缺乏了解。这些情况都导致各引进项目的施工、调试和培训等环节往往需要耗费较多时间。

其次,中国紧张的财政状况也延缓了工程进展。整个70年代的中国财政状况都十分紧张。为建设“四三方案”的众多引进项目,中国政府调集了大批资金用于购买进口设备和技术许可证。而对于26个新建的“交钥匙”型工厂,还必须再投入额外资金进行基础设施建设。上述因素使本来就十分紧张的中国财政雪上加霜。自1974年开始,中国财政连续赤字,严重拖延了项目的正常施工建设。

再次,“文化大革命”时期引进的法国成套工业项目,不可避免地受到极左思潮的负面影响。例如,在长寿维尼纶厂的建设中,法方根据合同派遣了80名顾问进行技术指导。施工管理部门在“四人帮”极端化、片面化的“独立自主”方针指导下,将这些法国顾问的行动范围限制在以宿舍为中心的一公里区域内,不准外出、休假,并且限制中方人员与他们的正常接触。由于当时中方工人和技术人员大多不懂外语,所以翻译是必需的工作人员,但常驻80名法国顾问的工地却只配备了一名翻译,给工程进展带来了很大不便。①Note de Speichim au ministère des affaires étrangères,le 12 mai 1975,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2126.此外,在施工的第一年,该工地还出现过所谓“稀饭馒头饿不死人”的极左思潮,将法方人员的饮食标准降低到合同规定的水平以下。法方人员对此意见很大,到处诉苦,一直反映至两国总理处。法国顾问还一度罢工。直到1975年,在时任国务院副总理邓小平的直接干预下,该问题才被解决。1976年,王洪文又给该厂扣上“丧权辱国”的帽子,该厂领导不得不采取“明拖暗顶”的方法坚持到“文化大革命”结束。②中国石油化工总公司四川维尼纶厂厂志编纂领导小组编:《川维厂志》,1988年,第87—88页。又如,在辽阳石油化纤厂的施工过程中,法国向中方派遣了400名顾问,但中方工程师和工人因积极向法国顾问请教技术细节而遭到无端的政治抨击,由此一度造成双方基本“各干各的”之情状③Retard du complexe pétrochimique de LiaoYang,le 21novembre 1975,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2126.。这种极左思想当然会极大地延缓施工进度。

此外,一些突发事件也延缓了工程进度,如在唐山大地震后,参加辽阳厂施工的解放军工程兵部队被抽调参与救灾;毛泽东逝世后,长寿厂和辽阳厂均停工了一段时间④Retard du complexe pétrochimique de LiaoYang,le 21novembre 1975,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2126.。

(四)引进项目取得的成果

虽然面临着来自国内外的重重困难,中国最终还是落实了所有从法国引进的工业项目,其成效也在随后的经济发展进程中逐渐显现。

在化纤工业方面,引进法国技术设备建造的四川重庆长寿维尼纶厂和辽宁辽阳石油化纤厂,连同引进日本、联邦德国技术建造的天津石油化纤厂和上海石油化工总厂,共同构成70年代中国四大化纤生产基地,化纤总产量达到40多万吨/年。算上中国原有的化纤企业,上述项目投产后,中国在80年代初的化纤产能达到约65万吨/年。化纤产能的提升提高了中国人民的化纤纺织品消费量。1965年全国人均年化纤布消费量为1.04尺/人,到1978年这一数字增长到4.11尺/人。⑤《中国工业五十年》第5部,第1412、1414页。可见,化纤工业引进项目取得的成果初步缓解了新中国成立以来一直困扰中国的纺织品供应紧张问题。如果没有中国化纤工业在70年代的发展,很难想象改革开放后中国的纺织品能够大量出口到国际市场。

从法国引进的三个大化肥项目同样取得了重要成果。在“四三方案”引进大化肥项目之前,中国最主要的化肥种类是氮肥,主要生产方式是“小氮肥”①所谓“小氮肥”是指采用中国自行研发的碳酸氢铵工艺进行生产的小型化肥工厂。碳酸氢铵(NH4HCO3)是一种老式食品膨松剂,因其可以提供氮元素和氨元素,也常常作为廉价化肥使用。,大部分是年产800吨至2000吨的小型企业。因其工艺简单且成本低廉,这种特殊的生产形式在50年代末到70年代初,曾经作为中国化肥工业的“应急措施”而被大力推广,虽然对于保证基本化肥供应发挥了重要作用,但这种化肥也存在产量小、易挥发、肥力不足、污染大等诸多问题。更为重要的是,“小氮肥”生产所需的原料是无烟块煤和焦炭,但当时中国缺乏这些煤种,所以长期存在着化肥厂和发电厂争煤的现象。而西方化肥工业发展到70年代,已经出现了年产能30万吨以上的大型生产装置,中国称之为“大化肥”。在“四三方案”期间,中国从法国引进的三个大化肥项目,总设计产能为氨156万吨/年、尿素90万吨/年,其原料多为石油和天然气,更适应当时中国的能源结构。同时,尿素作为当时世界主流的化肥,拥有远超碳酸氢铵的肥力。按照当时专家的估算,尿素对稻谷增产的能力为1∶4—5,每年90万吨尿素可增产稻谷360万吨至540万吨。②参见陈锦华:《国事忆述》,第35页。无疑,这对于解决当时中国人的吃饭问题有着积极意义。

除直接推动解决穿衣吃饭问题之外,从法国引进的工业项目还有力地提升了中国的工业技术水平。通过这次引进,中国获取了一系列处于当时世界领先水平的工业设备和技术。如元宝山热电厂一期项目的一号机组是当时国内引进的第一台30万千瓦火力发电机组,除锅炉来自瑞士苏尔寿公司外,其关键结构——发电机和汽机都由法国CEM公司制造。该机组拥有先进的二次调节系统,可以实现机组运行的全自动化调节,同时引入了当时十分尖端的计算机监测技术,以保证其运行的稳定性和经济性。③元宝山发电厂志办公室编:《元宝山发电厂志》第1卷,1994年,第6页。在安装调试引进设备的过程中,中方企业通过克服一系列困难,提升了自身的技术水平。如安庆石化总厂化肥厂在其验收过程中发现法方设计存在缺陷,可能1982年5月后只能以80%的设计产能生产。为尽快达到设计产能,该厂从1981年开始,开展了数项重大技术改造,最终于1984年11月实现合成氨、尿素装置的满负荷考核,之后更一度突破原先设计的产能上限,于1987年实现年合成氨33.7万吨、尿素58万吨,分别达到设计产能的112%、115%,且保证了产品质量,1989年生产的尿素国际一级合格率达到100%。④肖席珍、傅孟嘉主编:《中国化肥企业手册》,1991年,第68页。而在“交钥匙”型项目以外,此次引进的若干单列项目也起到弥补原有工厂产能不足以及更新旧有技术的作用,一部分单列引进项目还填补了我国的技术空白,如蓬皮杜访华时期敲定引进的“超黄蜂”式直升机,是中国引进的第一批海军用直升机,为日后国防工业研发“直8”系列直升机提供了重要的技术参考。

三

中国在“四三方案”期间从法国进行的这一轮工业引进,是冷战期间中法经济关系史上的一个里程碑事件,它将当时的中法经济合作提升到一个新高度,对中国工业发展产生了重要的积极影响。

通过回顾这次引进的历史过程,可以清楚地观察到,相对于五六十年代,政府在两国经贸关系中的作用在这一时期得到明显加强。虽然在引进的各个阶段,两国政府没有直接坐到谈判桌前,但始终都在幕后发挥重要作用。这给原属于商业行为的工业技术设备引进添加了较为浓厚的政治色彩。在引进的立项阶段,中共中央高层的经济战略决策启动了这次引进。中方企业使用的引进资金,并非像国际上一般的工业技术设备贸易那样倚仗商业融资,而是依靠中国政府的财政拨款。参与引进的法方企业则多数是通过法国外交部和财政部的牵线搭桥,才得以获得中国订单。在引进的谈判阶段,中国在谈判中提出的技术指标均依据“四三方案”规划得以确定。双方政府也通过外交渠道对价格和信贷方式问题进行了沟通,最终推动了辽阳化纤项目的顺利实施,并确立了混合信贷模式。在引进的执行阶段,两国政府也协助企业克服引进项目建设中的资金、技术和政治障碍。可见,两国政府的积极参与有力地推动了这次引进的实现。

“四三方案”时期的中法合作引进项目,满足了当时法国企业和政府对于提振中法贸易特别是扩大对华出口的需求。在短时期内,这次引进产生的主要影响就是增加了中法贸易额,重振了因“文化大革命”而萎缩的中法贸易。伴随着各引进合同的签署,中法贸易从1973年开始逐年回升。1976年中法贸易额达到25.29亿法郎,相较于1972年同比增长204%,法国对华出口同比增长431%。①Les relations économiques franco-chinoises,le 6 octobre 1977,AMAEF,Asie-Océanie,1973-1980,Chine,752INVA/2121.《中央宣传部关于执行党的文艺政策的决定》,《解放日报》1943年11月8日。这次引进还产生了更为深远的长期影响。它打破了五六十年代中法贸易中典型的南北贸易模式,即中国出口原材料和初级加工品,以换取法国的工业制成品。为了在“四三方案”时期各西方国家的激烈竞争中占有一席之地,法国企业不得不将最为先进的工业技术和成套设备出口到中国,这大大提升了中法经济合作的层次。在中国不允许外国在华投资的大背景下,这次引进使得法国企业在中国尚未开放的年代,通过这一特殊形式在华从事经营活动。它们也得以凭借自己较为先进的技术水平,利用较少的资本,接触尚处于封闭状态的中国市场。这批引进项目是法国对华输出工业技术的一次重要尝试,为法国企业参与到随后的中国改革开放打下了重要基础。

70年代中国从法国引进的这批成套工业项目,对中国工业化进程也产生了重要影响。首先,它在一定程度上纠正了50年代第一次大规模工业引进后工业建设中的弊端。中国工业之所以最终没有走入苏联工业结构失调的死胡同,一定程度上得益于包括从法国引进项目在内的“四三方案”,以及对其进行的重大补充和纠正。其次,以化纤、化肥工业为主的中法引进项目,促进了中国化工等工业部门的跨越式发展。人造纤维和化肥的大量应用,在一定程度上用工业手段缓解了农业生产中长期存在的棉粮矛盾,有助于满足中国人民穿衣吃饭的基本需求,也成为工业反哺农业的典型案例。最后,中法合作项目还为长期封闭式发展的中国工业注入了新鲜血液,使之吸收了一部分当时国际上的最新技术,中国工业也因此得以在相关领域第一次接近国际先进水平。在同法国企业的谈判与合作过程中,中国企业积累了同西方国家“打交道”的宝贵经验。上述软实力和硬实力的积累,为随后即将展开的改革开放提供了重要助力。

(本文作者华东师范大学历史学系博士研究生上海200241)

(责任编辑 吴志军)

A Landmark in the Development of Sino-French Economic Relations during the Cold War: Chinese Large-scale Imports of French Industrial Technology and Complete Sets of Equipment during the“43 Plan”

Zhou Lei

In the early 1970s,relying heavily on financial support for the“43 plan,”China introduced complete sets of industrial technology and large-scale equipment from France.Through complex negotiations with a number of French enterprises,China signed a series of contracts to introduce industrial projects.After overcoming technology,capital,and political difficulties,China finally built six new turnkey factories and initiated twelve new projects.These can be seen as a landmark in the development of Sino-French economic relations during the Cold War,not only promoting the development of the weak sectors in Chinese industry,such as chemical fibers and chemical fertilizers and improving problems in China’s industrial structure but also resurrecting the sluggish Sino-French trade of the late 1960s and raising Sino-French economic relations to a new level.This had a positive impact on future Sino-French economic relations and on China’s reform and opening-up.

D829/565;F749;K273

A

1003-3815(2017)-01-0089-12