技术溢出、空间差异与旅游业增长趋同

2017-03-23陈刚强李映辉

陈刚强 李映辉

[摘 要]文章运用相关经济理论的分析框架,利用地理权重回归模型等进行分析表明,2000—2013年我国省域旅游经济及其子行业增长存在β趋同现象,技术溢出是增长趋同的主要原因。绝对β趋同过程中,总体旅游经济、旅行社、酒店和景区行业都在以不同的速度趋向区域均衡。各区域内部的绝对β趋同过程具明显的空间集聚特征,区域之间的趋同速度则呈现出较强的空间差异性。在趋同机制上,资本深化除对酒店行业在总体上产生了显著作用之外,对总体旅游经济及其他行业的增长趋同并未产生显著作用。技术溢出的显著作用及其空间集聚性特征,体现了相对落后地区通过对先进地区的快速学习和模仿,区域旅游业增长在日益趋向均衡。转变增长方式、提升资本深化的促进作用与溢出效应等,将有利于区域旅游业在动态均衡中实现可持续增长。

[关键词]正区域旅游业;增长趋同;技术溢出;空间集聚;GWR模型;中國

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2017)03-0085-10

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2017.03.014

引言

近年来,我国旅游业在区域经济发展中的地位与积极作用逐渐确立,对旅游业增长的区域均衡性及其驱动机制的深入探讨,也成为学术界与相关决策部门关注的重要问题之一。有关区域旅游业空间均衡性及其演变特征的研究,基本运用地理学的相关理论和方法来进行分析。如从核心—边缘关系来揭示区域旅游业增长过程的空间依赖性[1],从位序—规模分布特征来分析旅游业空间结构的规模等级关系[2],从空间集聚与扩散过程来刻画旅游流的空间相互作用特征[3],从空间分布的集中性来测度区域旅游业增长的空间不平衡程度与变化等[4]。

有关区域旅游业增长的驱动机制分析,主要运用波特的钻石理论、国际贸易的比较优势理论、生产函数法的新古典增长理论或结合新经济地理学的集聚机制等来进行研究。如基于钻石理论的研究主要从旅游要素禀赋、需求条件、相互关联与支撑的产业、企业战略与竞争环境等方面进行描述性剖析,认为区域旅游业的集群发展将使旅游供给的比较优势转化为竞争优势,从而促进区域旅游业的增长与均衡发展[5]。基于规模报酬递增的新国际贸易理论进行的研究,解释了自然资源禀赋、技术、基础设施和知识溢出等供给层面因素的比较优势对国际旅游流的显著影响[6]。基于生产函数法的新古典增长理论分析认为,资本与劳动力等要素的投入是驱动旅游总产出或收入长期增长的动力源泉,并利用“索洛剩余”进一步探讨全要素生产率即技术进步率在区域旅游业增长中的地位和作用[7-8],或进一步在生产函数中引入空间变量,以同时考察空间溢出或集聚因素是否存在显著影响,而提升模型设定的科学性或结果估计的精确性等[9]。近年来,更多的研究注重结合新经济地理学的相关理论,通过放松均质空间的假设,运用空间计量经济学等技术手段来分析空间溢出效应或集聚机制对区域旅游业增长的重要驱动作用[9-10]。

尽管已有研究深入分析了区域旅游业增长的空间不平衡发展特征与驱动机制,但粗放型增长方式下空间均衡性与协调性的提升是否具有可持续性,长期增长的可持续性与区域均衡性的机制作用如何,以及增长演变与机制作用的溢出效应和空间差异等问题的探讨,将是已有研究的重要补充和发展。本文试图运用新增长理论、新古典增长理论等的分析框架,主要利用地理权重回归模型(geographically weighted regression, GWR)等方法,探讨我国省域旅游业及各行业增长的趋同过程、差异特征及其内在机理。这不仅对理解旅游业增长的区域均衡演变及其内在机理具有重要的理论意义,也对促进区域旅游业协调与可持续发展的调控政策制定具有深刻的启示作用。

1 理论方法与数据

1.1 相关理论与研究方法

趋同研究主要包括σ趋同、β趋同与俱乐部趋同,并采用人均或劳均变量及增长率指标来展开分析[11]。如劳均收入测度的是劳动生产率[12],故相比采用总量指标进行的研究,趋同分析更能反映区域旅游业均衡增长的可持续性特征。

根据新古典增长理论的MRW分析框架,假定规模报酬不变,并将旅游业视为一个整体经济,采用Cobb-Douglas生产函数,设技术增长率为g,劳动力增长率为n,资本存量的折旧率为δ,且存在一个恒定的储蓄率s,通过对增长率取对数并使之线性化,最后可得劳均收入增长率z与其稳定状态的收敛速度和初始劳均收入y0之间的趋同方程为:

(1)

在经济增长的趋同研究中,上式通過简化即得著名的Barro回归方程,以用于条件趋同的经验估算。如果储蓄率、劳动力增长率及技术增长率都相同,不同地区的劳均收入增长率z与初期劳均收入水平lny0负相关,即为绝对β趋同[11-16]:

(2)

如果系数β显著小于0,则存在绝对β趋同。此时,趋同速度为λ=-[ln(1+βt)]/t。

在趋同机制上,新古典增长理论强调的是资本边际收益递减,而新增长理论强调的是技术进步或技术溢出。目前对技术溢出的界定较为模糊,一般可理解为落后地区或企业对旅游产品与技术管理创新的学习模仿、劳动力素质与资源配置效率的提升、市场机制与制度创新对落后地区的支持与激励等。为同时考察两种机制的作用,本文采用Dowrick和Rogers提出的模型[17]来进行分析。即通过放松生产函数模型中技术相同的假设,并增加新的稳态构成因子(资本存量等变量),在希克斯中性的技术进步条件下可得:

(3)

其中,g表示技术进步的不变部分,gt表示特定时期内的可变部分;k表示劳均资本存量增长率;h表示人力资本增长率;大括号内的项表示先进地区的技术进步与生产率水平具相同的减速或提速变化趋势。由于新古典增长理论与新增长理论的基本假设不同,故在实证模型中尽管都包含了变量ln y0,但MRW框架下该变量表示增长到稳态的距离,在此模型中则用来近似表示技术缺口。经验估算中,其函数形式可表达为[11,17]:

(4)

式(4)中,变量lny0用来近似表示技术缺口;k表示劳均资本存量增长率。如果β在统计上显著小于0,则存在新增长理论的趋同机制,且技术趋同速度为λ=-[ln(1+βt)]/t,即在技术溢出效应的影响下,落后地区通过对先进地区技术创新的快速学习和模仿,其旅游业将以更快的速度增长,从而导致区域旅游业增长最终趋向均衡。如果α在统计上显著小于1,则存在新古典增长理论的趋同机制,且资本趋同速度为λ=(1-α)(n+g+δ),即在资本边际收益递减规律的支配下,要素将从先进地区流向落后地区,导致地区之间的要素供给逐渐趋向均衡,进而促使区域旅游业增长最终趋向均衡。

但利用传统分析方法进行研究包含了均质空间的假定,难以体现和刻画技术溢出与要素流动的空间效应与异质性,故本文将运用GWR方法来进行分析,以基于空间集聚视角分析区域旅游业增长趋同及其机制作用的空间差异等,其一般形式為[18-19]:

(5)

通过利用一个对角权重矩阵来估计上式的回归系数值,即设与第i个地区相对应的空间权重矩阵为W(i)=diag[wi1,wi2,…,wij,…,win],则有:

(6)

式(6)中,W(i)的元素wij可用高斯自适应空间核函数来定义,即依据地理距离衰减规律,通过赋予距第i个地区更近的地区以更大的权重来求得wij[18]:

(7)

其中,dij为地区i与地区j之间的距离;带宽b为门槛距离,可用AIC准则来确定;在第N个最邻近地区距离之外的地区,其权重值为0。

绝对β趋同分析中,如果βi值显著小于0,表明地区i所在区域的旅游业增长存在绝对β趋同,即基于空间集聚作用的考察,地区i在其所处区域范围内与其他地区的旅游业增长存在绝对β趋同现象;趋同机制分析中,在探讨两种趋同机制作用的同时,也考察了技术溢出与要素流动的空间效应与差异,进而揭示“集聚产生集聚”的新经济地理过程。GWR分析并未改变趋同方程的结构,故可根据相应的系数估计值得到所对应的趋同速度λi值。类似于传统回归模型的分析,在涉及多个变量建模时,也可进行多重共线性检验以评价GWR模型所得结果的正确性或合理性[18,20-21]。

1.2 数据来源与处理

本文将对2000—2013年我国31个省份间(未包括港澳台地区)旅游业增长的β趋同现象以及趋同机制的行业差异与空间差异等进行较全面的分析,故主要以各省份总体旅游经济、旅行社、酒店与景区行业的营业收入、固定资产原价、从业人员数等指标,求得劳均收入与劳均资本存量等指标数据来进行分析。

由于统计年鉴中总体旅游经济的总量指标数据,一些年份包括了旅游车船公司和其他旅游企业的,而一些年份又未包括,故为保持统计口径的一致性,本文总体旅游经济的总量数据统一,只包括旅行社、星级饭店、旅游景区这3个行业的相关企业指标数据。酒店行业的发展情况则以星级饭店的相关数据来近似反映。数据有缺失的采用平均增长率法内插补足。为消除价格因素的影响,利用各地区历年固定资产投资价格指数、各地区居民消费价格分类指数中的旅游类居民消费价格指数,分别将固定资产与营业收入指标数据折算为2000年不变价格进行分析。

运用永续盘存法,依据公式Kit=(1-δ)Kit-1+Iit,Ki0= Ii0 /(δ+r)来求得历年的资本存量数据,其中,Kit和Iit分别表示地区i第t年的资本存量和固定资产投资实际值,折旧率δ取值为多数研究所采用的5%,但资本存量的增长率未知,则假定其与总产出增长率r相等[22]。分析数据来源于2001—2014年《中国旅游统计年鉴(正副本)》和《中国统计年鉴》。

2 绝对β趋同分析

2.1 绝对β趋同的总体特征

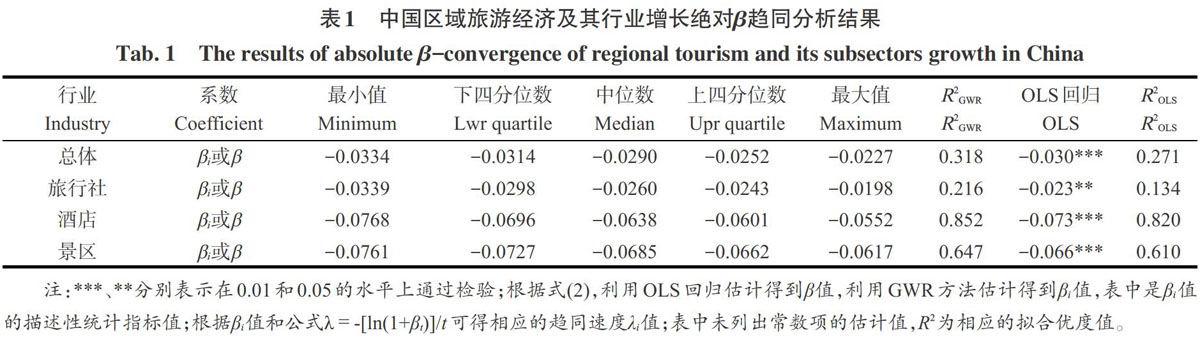

在SAM软件中,通过分别做OLS回归和GWR分析,可得中国区域旅游业增长的绝对β趋同分析结果(表1)。由OLS回归的分析结果可知,总体旅游经济、旅行社、酒店和景区行业的初始劳均收入的回归系数β都为负值,且都在0.05以上的水平显著,表明尽管在初始阶段存在较大差异,但从长期来看,落后地区比先进地区增长得更快,且分别以3.80%、2.73%、22.89%和15.01%的速度趋向区域均衡。在经济增长趋同的跨国研究中,经验估计的趋同速度多在2%~5%之间[11],这表明我国总体旅游经济增长也具有相似的趋同特征。

但区域旅游业及其行业增长的趋同过程也将受到周围地区增长路径的制约。GWR分析结果表明,基于空间集聚进行分析,其拟合优度R2值明显提升,且系数βi基本通过了检验(显著性水平为0.1以上)。由之可知,总体旅游经济、旅行社、酒店和景区行业回归系数βi的中位数对应的趋同速度分别为3.64%、3.17%、13.60%和17.01%,区间范围分别为2.69%~4.38%、2.30%~4.47%、9.71%~47.86%和12.47%~34.50%。总体上,这与OLS回归得到的全局结果保持了较强的一致性,且总体旅游经济、旅行社、酒店和景区行业的趋同速度依次递增。各子行业增长具有更快的趋同速度,也可能是由于子行业系统内的要素流动、技术更新、制度影响与空间联系等的协调性相对要高,而复杂性相对要低。

2.2 绝对β趋同的空间差异

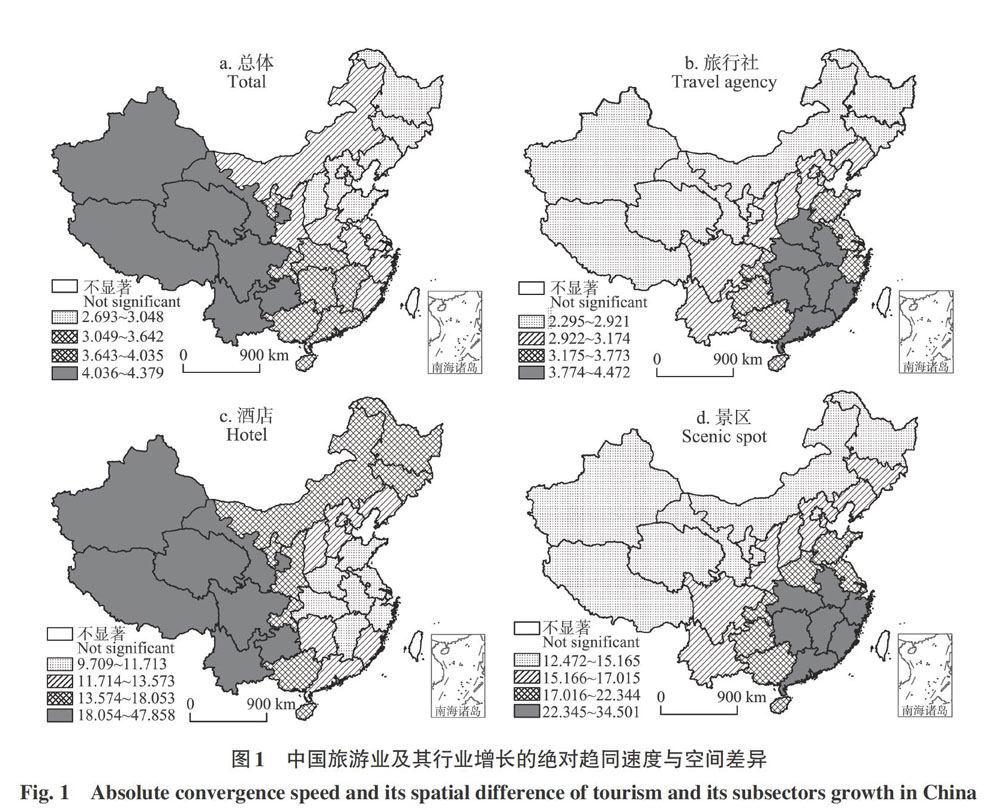

进一步利用统计上显著的回归系数βi计算出每个省份的趋同速度,运用ArcGIS软件的专题制图功能,可得2000—2013年中国区域旅游业及其行业增长绝对趋同速度的空间格局图(图1)。总体上,区域旅游业及各行业增长的趋同速度具明显地域相似性和空间集中分布的特征。这更深入地刻画了区域旅游业及各行业增长趋同的空间集聚规律,进而有利于提升区域政策制定的有效性。

具体地,总体旅游经济增长的趋同速度呈现出自西向东递减的总体态势。空间集聚下区域旅游经济增长的趋同过程中,西部各省份的旅游经济增长在区域内部以更快的速度趋向区域均衡,其趋同速度基本在4%以上,华中、华南基本在3%~4%之间。相比而言,山东以北的省份,包括山东、山西、河北、北京、天津、遼宁、吉林和黑龙江等,趋同速度最低,基本在3%以内。这表明总体旅游经济的增长趋同过程在空间上具有明显的集聚效应同时,先进地区旅游业增长的趋同速度相对较慢,而落后地区旅游业增长的趋同速度更快,这使得区域旅游经济增长呈现出趋向均衡发展的长期趋势。

再从各行业增长趋同的空间差异来看,旅行社行业增长的趋同速度呈现出自南向北递减的总体趋势,即广东、福建、湖南、湖北、江西、安徽、河南等省的趋同速度最高,约为4%;这些省份周边的山东—浙江和重庆—广西区域,趋同速度在3.1%~3.8%之间;而吉林—北京—陕西—云南组成的带状区域,其趋同速度略低于前者,在2.9%~3.2%之间;趋同速度最低的则主要分布在西北地区。这表明相对落后的西北地区旅行社行业增长比较缓慢,在旅行社行业发展上追赶先进地区的速度有待提升。

酒店行业增长的趋同速度则呈现出自西向东递减的总体格局,但其趋同速度明显高于旅行社行业,各省份的趋同速度最低为9.71%。其中,西部大部分省份的趋同速度基本在15%~25%之间,而趋同速度相对较低的其他地区,趋同速度也都在10%~15%之间,其中只有河南、安徽两省的趋同速度略低于10%。这表明,在近年来各地酒店行业规模得以迅速扩展的背景下,酒店行业初始劳均收入(或劳动生产率)更低的区域,具有更快的劳均收入增长率,即区域间酒店行业的劳动生产率差距呈现出不断缩小的总体态势。

各省份景区行业增长趋同的速度较快,并呈现出自东南向西北逐渐递减的总体格局。其中,安徽、江西、湖北、湖南和广东等5个省份的趋同速度在25%以上,其他省份景区行业的趋同速度基本处于12%~25%之间。这表明在全国各地纷纷将旅游产业定位为支柱产业的大发展背景下,各省通过大力开发建设、挖掘旅游资源优势,景区行业增长正以较高的趋同速度趋向区域均衡。但交通、区位相对不便利的西北部地区,景区行业增长的趋同速度更慢,表明这些省份的景区行业增长在追赶先进地区的过程中,趋同速度有待进一步提升,以接近与先进地区间的差距。

3 趋同机制分析

3.1 趋同机制的结果分析与相关检验

3.1.1 旅游业增长主要存在新增长理论趋同机制

由表2可知,OLS回归中所有模型的系数β都显著小于0,而系数α除酒店行业显著外,其他模型的则未通过显著性检验。故全局分析表明,酒店行业同时存在新古典增长理论与新增长理论的趋同机制,但總體旅游经济、旅行社和景区行业只存在新增长理论趋同机制。根据GWR分析得到的系数βi和αi值,并结合其显著性检验的结果可得到类似的结论,即大部分模型的系数βi值都显著小于0,但只有部分省份(包括西藏、新疆、青海、甘肃、云南、四川、海南、宁夏、贵州、广西、内蒙古、黑龙江和重庆)的酒店行业同时存在两种趋同机制,即在0.1的显著性水平上,βi值显著小于0且αi值显著小于1。

3.1.2 趋同机制分析结果的检验

新古典增长理论趋同机制产生作用的关键条件是初期落后地区的劳均资本存量(下文简称劳均资本)增长应比先进地区的快,即劳均资本增长率与初始的劳均收入间存在显著的负相关关系,从而在资本边际收益递减规律的支配下,落后地区的劳均收入将以更快的速度增长,最终导致区域均衡[23]。为此,分别以劳均资本增长率k为因变量,初始劳均收入lny0为自变量进行OLS回归和GWR分析。由分析结果可知,在全局层面上,总体旅游经济、旅行社和酒店行业的回归系数都显著小于0,故除景区行业外,其新古典增长理论趋同机制的条件都得到了满足;在局部层面上,结合其显著性检验结果,各省份总体旅游经济和旅行社、酒店行业的回归系数都小于0,且通过显著性检验的省份数量分别为12个、31个和31个,而景区行业的回归系数全部都未通过显著性检验。可见,总体旅游经济的部分省份和旅行社、酒店行业的全部省份都满足新古典增长理论趋同机制发生的条件。

那么,新古典增长理论趋同机制未产生显著作用,是否是由于模型估计存在多重共线性问题而造成的?为此,分别用VIF和条件指数(condition index)来进行检验,当VIF值大于10或条件指数大于30时,则存在多重共线性[18,21]。由检验结果可知,OLS回归中总体旅游经济、旅行社、酒店和景区行业的VIF值分别为1.106、1.331、2.621和1.016,都远小于10,且VIF值最大的酒店行业,其系数α值还是通过检验的。再在R软件中对GWR模型的多重共线性进行检验可得各省份模型的条件指数(图2)。各图横轴表示条件指数的大小,纵轴表示对应省份的频数,如图2(a)中条件指数在12.0~12.2之间的省份共为2个。由之可知,GWR分析中,所有模型的条件指数也都小于30,其中条件指数最大的在酒店行业,条件指数为22。可见,趋同机制模型估计中不存在多重共线性的影响而造成系数符号相反或不能通过显著性检验,故上述趋同机制的分析结果都是成立的。

3.1.3 人力资本因素作用的显著性检验

为进一步探讨区域旅游业增长趋同是否存在人力资本增长的内在作用,即根据Dowrick和Rogers的分析框架,增加人力资本增长率变量进行实证分析。限于数据的可获得性,本文利用2000—2012年各省份旅游院校学生人数的年均增长率来近似表示总体旅游经济的人力资本增长率(因旅游院校学生人数指标反映了地方在旅游教育与培训方面的投入)。由分析结果可知,OLS分析中其系数值为0.036,GWR分析中其系数的最小值、中位数和最大值分别为-0.021、0.054和0.107,但所有系数都未通过显著性检验,即人力资本的增长并未对区域旅游业增长趋同产生显著作用。需要指出的是,尽管已有研究表明人力资本增长对旅游业增长产生了显著作用,但这并不必然显著带来区域旅游业的增长趋同,即并不必然显著引起落后地区的旅游业劳均收入会以更快的速度增长,故与已有研究结论并不矛盾。而高素质旅游人才在区域间的迁移,并倾向于向更发达地区流动,也应是影响人力资本增长变量未产生显著作用的重要原因之一。

3.2 趋同机制的总体分析

根据实证结果,全局层面上和局部层面上的大部分省份,其区域旅游经济及行业增长基本都存在新增长理论的趋同机制,且只有西藏、新疆、青海、甘肃、云南、四川、海南、宁夏、贵州、广西、内蒙古、黑龙江和重庆等省份的酒店行业增长存在新古典增长理论趋同机制,其系数αi值都在0.381~0.579之间。借鉴Dowrick和Rogers的研究,假设(n+g+δ) = 0.06,则这些省份酒店行业增长由资本带来的趋同速度将在2.526%~3.714%之间。酒店行业的全局系数α值显著也表明,在资本边际收益递减规律的支配下,资本深化(劳均资本存量的增长)将有利于缩小落后地区与先进地区之间酒店行业的增长差距。而其他大部分模型的系数α和αi不显著表明,旅游经济及各行业在粗放型发展模式下,资本深化并没有显著促进劳均收入即劳动生产率的提高。值得注意的是,这与已有旅游业全要素生产率研究得到资本、劳动要素的产出弹性显著为正,对旅游业增长具有驱动作用的分析结论[7, 9]并不矛盾,即资本、劳动要素的增加能提高旅游业的收入总量,但并不必然带来劳动生产率(劳均产出)的提高。

尽管新古典增长理论趋同机制的条件基本得到满足,但在区域旅游经济及行业增长趋同中所起的作用不显著或并不大,而新增长理论的趋同机制是其主要原因,即可将新古典增长理论忽略的部分视为技术溢出的作用来解释趋同现象。系数β或βi值显著小于0,表明在技术溢出效应的作用下,落后地区劳均收入的增长率要比先进地区的高,更快的劳动生产率提高将有利于落后地区追赶先进地区,从而导致区域旅游经济及行业增长的趋同。再者,尽管新古典增长理论趋同机制的作用未充分显现,但相对落后地区更快的劳均资本增长,可在一定程度上促进其学习模仿能力、劳动力素质、资源配置效率等的提升,由于这种作用的直接效应不够强,即资本深化与劳均收入增长率间具正相关关系但基本不显著,故资本深化的作用可能得以间接转化而内在表现为技术溢出作用的一部分。

3.3 技术溢出作用的空间差异

结合GWR分析中的显著性检验结果可得2000—2013年各省的技术趋同速度,将其可视化并得到相应的空间格局图(图3)。全局层面上,总体旅游经济、旅行社、酒店和景区行业的技术趋同速度分别为3.33%、2.73%、9.66%和13.72%;局部层面上,中位数对应的技术趋同速度分别为3.25%、3.36%、8.89%和15.30%,区间范围分别为2.54%~3.65%、2.23%~4.82%、7.43%~10.11%和11.75%~24.42%,总体上技术趋同速度是依次递增的。再由图4可知,局部层面上中国区域旅游业及各行业增长趋同的技术溢出作用也具明显的空间集聚特征。

具体地,在空间集聚效应的作用下,总体旅游经济增长趋同的技术溢出作用在西部至中南部等区域显得更为突出。旅游资源优势突出但区位及交通等相对不利的西部地区,以及旅游发展条件较好、地理位置更邻近先进地区的中南部相对落后省份,都受到较强的技术溢出效应影响,其技术趋同速度基本在3%以上。技术溢出作用相对较低的省份则大致分布在京津唐地区及其周边和东北部等区域。一方面,这可能是由于北京等先进地区的旅游经济及行业增长具较强的极化效应而弱化了技术溢出的趋同作用;另一方面,这在一定程度上表明这些区域的落后地区对先进地区技术创新的学习模仿或自主研发能力有待增强,以提升劳动生产率,促进区域旅游业的增长趋同。

再从各行业技术溢出作用的空间差异来看,旅行社行业增长趋同的技术溢出作用在东中部及沿海地带表现突出,技术趋同速度较高的省份主要有广东、福建、浙江、湖北、湖南、江西和安徽;技术溢出作用不显著的省份主要分布在西部,包括新疆、西藏、内蒙古、青海、甘肃和宁夏。这也体现了旅行社行业增长趋同技术溢出的梯度推进作用有待增强。再者,尽管我国旅行社企业数量众多,但具有在经济相对发达、旅游资源相对丰富或为区域交通枢纽等地区集中分布的特点,增长趋同的空间路径依赖性明显,对技术溢出作用的发挥具一定限制作用,故旅行社行业趋向区域均衡相对较慢。

酒店行业增长趋同的技术溢出作用则在西部地区更为突出,且在其他区域的作用差异也具明显的空间集聚特征。结合前述分析,西部地区的这些省份基本也存在新古典增长理论的趋同机制。理论上,资本深化与技术溢出的双重作用也更有利于落后地区酒店行业的增长趋同于先进地区,即资本深化产生的促进作用体现了增加投资的有效性,而技术创新的学习模仿乃至研发等也需要有资本的追加。

随着近年来旅游业的迅速发展,政府主导下旅游景区的大力规划与开发,使各地景区数量迅速增加,而门票经济的发展方式、市场激励机制的缺乏、旅游吸引物在空间上具不可移动性等发展特点下,产品粗放式、同质化的大量开发,导致景区行业增长趋同凸现出较快的技术趋同速度,基本在10%~20%之间。总体上,景区行业在技术溢出的作用下,区域趋向均衡的速度呈现自东南向西北逐渐递减的空间变化规律,并具明显的空间集聚性特征。

4 结论与讨论

研究表明,2000—2013年我国区域旅游业及各行业增长存在β趋同现象,即依據近年来的演变趋势,我国旅游业及其各行业增长从长期看将趋向区域均衡。区域旅游业增长绝对β趋同的主要特征为,各省份总体旅游经济增长的绝对趋同速度基本在5%以内,且旅游业及其各行业增长趋同的空间差异表现出明显的空间集聚特征,即各省份旅游业增长趋同的过程也受到其邻近区域增长趋同的深刻影响。

在趋同机制的分析中,从新古典增长理论趋同机制的关键条件、模型估计的多重共线性问题和引入人力资本增长变量等方面作了较全面的考察与检验,结果表明:(1)由于劳动力在区域间的迁移,人力资本增长并未对总体旅游业增长趋同产生显著的促进作用。而技术进步有两种实现方式,即自主研发与向先进地区学习模仿。结合趋同机制的分析结果可知,新增长理论趋同机制中强调的技术溢出是我国区域旅游业及各行业增长趋同的主要驱动力。对先进地区的快速学习与模仿,在发展现实中,也突出表现为旅游产品同质性强、技术与管理创新性不足、产品附加值低等主要发展特点。(2)目前,在旅游业的发展过程中,重旅游服务业投入、接待服务设施建设和短期的经济效益,而轻旅游资源的深度开发、旅游基础设施建设和长期的研发效益,使得投资结构不合理、投资效率不高等问题日益凸现。这也与新古典增长理论趋同机制所起作用不大的分析结论相吻合。即除景区行业外,新古典增长理论趋同机制的关键条件基本都得到了满足。但除酒店行业外,在粗放型发展模式下,资本投入的增加主要导致了区域旅游业及各行业在总量上的增长而不是在劳动生产率方面的显著提升。关键条件基本得到满足或也在一定程度上表明,资本深化的不显著作用可能得以间接转化而内在表现为技术溢出作用的一部分。(3)基于空间集聚的视角进行分析,结果表明具有空間路径依赖性的技术溢出作用也具有明显的空间集聚特征,即总体旅游经济、旅行社、酒店和景区行业的技术溢出作用呈现出各自典型的空间异质性与集聚分布特征,这也体现了“集聚产生集聚”的新经济地理机制在区域旅游业增长趋同中具有不可忽视的重要作用。

上述分析结论也具有较强的政策启示作用:(1)要素投入的增加主要促进了区域旅游业数量上的增长,但并未显著促进劳动生产率的提升,这表明当前旅游业的粗放型增长方式是不可持续的。因此,要素投入只有在带来技术进步或产生技术溢出的条件下,使旅游业逐步转变到集约型增长方式上来,才能有效地推动区域旅游业得以均衡、持续发展。(2)基于新增长理论趋同机制与新经济地理机制的作用特点,可实行梯度推进的发展策略,即创新与健全市场体制机制,支持并激励经济实力较强、发展条件较好的先进地区致力于旅游产品研发及技术管理创新等,进而通过劳动力、资本、技术与其他影响因素的外溢效应,促进落后地区旅游业增长方式与结构的转变,全面提升资本深化的促进作用与溢出效应,最终在兼顾公平与效率的发展中实现区域旅游业的动态均衡与可持续增长。(3)基于增长趋同及其机制作用各自典型的空间集聚特征,采取更具针对性的政策措施或发展策略。如利用丝绸之路经济带、京津冀协同发展等发展战略提出的有利时机,增强东中西部尤其是华北地区总体旅游经济发展的区域联动性;利用旅游的区域间甚至跨国合作,提升资本深化与技术溢出等对西部旅行社行业发展的梯度推进作用;提升先进地区酒店行业资本深化与技术溢出作用,以更充分发挥先进地区的辐射带动作用;加快与深化景区行业的市场机制建设进程,转变发展方式与产品同质化开发等现状,提升落后地区景区行业的投资建设,使其旅游资源的比较优势逐步转变为竞争优势等,将有利于景区行业劳动生产率的提升及均衡持续发展。

参考文献(References)

[1] Murphy P E, Andressen B. Tourism development on Vancouver Island: An assessment of the core-periphery model[J]. The Professional Geographer, 1988, 40(1): 32-42.

[2] Zhu Hong, Wu Qitao. Study on tourism size of provinces and primary cities in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2005, 60(6): 919-927.[朱竑, 吴旗韬. 中国省际及主要旅游城市旅游规模[J]. 地理学报, 2005, 60(6): 919-927.]

[3] Yang Y, Wong K K F. Spatial distribution of tourist flows to Chinas cities[J]. Tourism Geographies, 2013, 15(2): 338-363.

[4] Wang Degen, Chen Tian. Spatial analysis for regional difference of tourism economy in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2011, 31(5): 528-536. [汪德根, 陳田. 中国旅游经济区域差异的空间分析[J]. 地理科学, 2011, 31(5): 528-536.]

[5] Jackson J. Developing regional tourism in China: The potential for activating business clusters in a socialist market economy[J]. Tourism Management, 2006, 27(4): 695-706.

[6] Zhang J, Jensen C. Comparative advantage: Explaining tourism flows[J]. Annals of Tourism Research, 2007, 34(1): 223-243.

[7] Zuo Bing, Bao Jigang. Tourism total factor productivity and its regional variation in China from 1992 to 2005[J]. Acta Geographica Sinica, 2008, 63(4): 417-427. [左冰, 保继刚. 1992-2005 年中国旅游业全要素生产率及省际差异[J]. 地理学报, 2008, 63(4): 417-427.]

[8] Parrilla J C, Font A R, Nadal J R. Tourism and long-term growth a Spanish perspective[J]. Annals of Tourism Research, 2007, 34(3): 709-726.

[9] Wu Yuming. Spatial panel econometric analysis of tourism economic growth and its spillover effects[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(2): 16-24. [吴玉鸣. 旅游经济增长及其溢出效应的空间面板计量经济分析[J]. 旅游学刊, 2014, 29(2): 16-24.]

[10] Yang Y, Fik T. Spatial effects in regional tourism growth[J]. Annals of Tourism Research, 2014, 46(5): 144-162.

[11] Xu Xianxiang, Li Xun. Convergence in Chinese cities[J]. Economic Research Journal, 2004, (5): 40-48. [徐現祥, 李郇. 中国城市经济增长的趋同分析[J]. 经济研究, 2004, (5): 40-48.]

[12] Rodrik D. Unconditional convergence in manufacturing[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2013, 128(1): 165-204.

[13] Mankiw N G, Romer D, Weil D N. A contribution to the empirics of economic growth[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(2): 407-437.

[14] Barro R, Sala-i-Martin X. Economic Growth (the 2nd Edition)[M]. London: The MIT Press, 2004: 23-70.

[15] Barro R, Sala-i-Martin X. Convergence[J]. Journal of Political Economy, 1992, 100(2): 223-251.

[16] Baumol W J. Productivity growth, convergence, and welfare: What the long-run data show[J]. The American Economic Review, 1986, 76(5): 1072-1085.

[17] Dowrick S, Rogers M. Classical and technological convergence: Beyond the Solow-Swan growth model[J]. Oxford Economic Papers, 2002, 54(3): 369-385.

[18] Fotheringham S, Brunsdon C, Charlton M. Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatially Varying Relationships[M]. Chichester: Wiley, 2002: 27-64.

[19] Chen Gangqiang, Li Yinghui, Hu Xiangju. Regional economic effects of inbound tourism in China: Based on the perspective of spatial agglomeration[J]. Geographical Research, 2014, 33(1): 167-178. [陳剛强, 李映辉, 胡湘菊. 基于空间集聚的中国入境旅游区域经济效应分析[J]. 地理研究, 2014, 33(1): 167-178.]

[20] Wheeler D, Tiefelsdorf M. Multicollinearity and correlation among local regression coefficients in geographically weighted regression[J]. Journal of Geographical Systems, 2005, 7(2): 161-187.

[21] Wheeler D. Diagnostic tools and a remedial method for collinearity in geographically weighted regression[J]. Environment and Planning A, 2007, 39(10): 2464-2481.

[22] Nehru V, Dhareshwar A. A new database on physical capital stock: Sources, methodology and results[J]. Revista de Análisis Económico, 1993, 8(1): 37-59.

[23] Liu Qiang. Economic growth convergence in China[J]. Economic Research Journal, 2001, (6): 70-77. [刘强. 中国经济增长的收敛性分析[J]. 经济研究, 2001, (6): 70-77.]

Technology Spillover, Spatial Difference, and Tourism Growth Convergence in China

CHEN Gangqiang, LI Yinghui

(Department of Economics and Management, Changsha University, Changsha 410022, China)

Abstract: Based on the analytical framework of the new growth theory and the neoclassic growth theory, this paper tries to explore the growth convergence of regional tourism in China and its mechanism from 2000 to 2013. To investigate the differences in spatial agglomeration, the geographically weighted regression (GWR) model is used. The key indicators of the empirical study include income per labor, capital per labor and the corresponding growth rate, etc. The study found the existence of growth convergence for regional tourism and its subsectors, for which the primary cause is technology spillover. According to the results of absolute β-convergence, the growth of overall tourism and its subsectors, including the travel service industry, the hotel industry and the scenic area industry, realize regional balanced development at different convergence speeds. Moreover, the inter-regional differences in terms of convergence speed indicate the existence of obvious spatial agglomeration. Based on different perspectives, empirical analysis show that the conditions of the convergence mechanism of the neoclassic growth theory are met, but the mechanism doesnt have a significant effect on growth convergence. That is to say, the capital deepening of tourism and its subsectors – other than hotel industry – doesnt significantly affect growth convergence, which indicates that the recent expansion of investment accelerated the growth of tourism, but the capital deepening of tourism didnt significantly raised the labor productivity. Analysis results therefore seem to show that the current extensive growth pattern of regional tourism is unsustainable. On the other hand, the neo-growth theorys convergence mechanism significantly affects touristic growth convergence as well as that of its subsectors. According to the results of empirical studies, technology spillovers significant effect and its characteristic of spatial agglomeration illustrate that it is effective for a relatively backward area to catch up with advanced regions by learning and imitating. Specifically the technology spillover has more effect on relatively backward areas than on advanced areas when it comes to tourism and the hotel industry, whereas it has more effect on the relatively developed areas when it comes to the travel service and scenic spot industries. From the perspective of spatial differences, the technology convergence speed of tourism and the hotel industry reduces from west to east, and the technology convergence speed of the travel service and scenic spot industries reduces from southeast to northwest. In addition, the paper tries to analyze the effect of human capital on the growth convergence of regional tourism, but the empirical results suggest that the human capital of tourism doesnt significantly affect its growth convergence, indicating that the growth of number of students in tourism colleges and universities doesnt necessarily bring about the increase of local tourism labor productivity. At last, research conclusions indicate that the key to realizing the sustainable growth of regional tourism in the dynamic equilibrium lies in the transformation of the growth mode of tourism, and the enhancement of the spillover effect of capital deepening, etc.

Keywords: regional tourism; growth convergence; technology spillover; spatial agglomeration; GWR model; China