制度情境与企业违规:基于跨国面板数据的实证研究

2017-03-23周俊

周 俊

(1. 苏州大学 东吴商学院,江苏 苏州 215021;2. 南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

制度情境与企业违规:基于跨国面板数据的实证研究

周 俊1,2

(1. 苏州大学 东吴商学院,江苏 苏州 215021;2. 南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

企业违规是阻碍经济和社会良性发展的“毒瘤”,因此,探讨企业违规的前因和发生机理以便有效地防范企业违规就显得十分必要。现有研究大多关注个人层面和情境层面的前因,而忽视了更为重要的系统层面的制度前因。本文运用制度失范理论,利用来自152个国家(地区)2009—2015年间的面板数据,着重探讨作为系统重要组成部分的社会制度元素——政策与法律环境对企业违规的影响效应,并分析另一种社会制度元素——教育对该效应的调节作用。主要的实证结果如下:其一,一国(地区)的裙带主义与其企业违规程度显著正相关,而政府决策透明度、法律解决纠纷的效率以及警务可靠性均与企业违规程度显著负相关。其二,教育质量不仅直接抑制企业违规,而且显著地正向调节了警务可靠性与企业违规程度之间的负相关关系。本文是国内较早运用跨国面板数据对企业违规的制度前因进行探究的实证成果,所引入的制度失范视角在企业违规研究领域具有广阔的应用空间。本文结论对一国(地区)企业违规的治理亦具有较强的实践意义。

企业违规;制度情境;制度失范理论;跨国面板数据

一、 引 言

在当今的商业世界中,企业违规行为相当普遍,不少企业为了获取经济利益而不惜实施违背社会规范甚至违反法律的行为,包括:行贿、违法排污、财务欺诈、串通投标、制假售假、侵犯知识产权等。这些广泛存在的企业违规是现代市场经济的“毒瘤”,它们破坏了公平的竞争环境(贺小刚等,2015),导致资源错配和经济效率的下降;造成产品质量问题(李新春和陈斌,2013;Garegnani等,2015),损害产品的国际竞争力(Meyer,2008);破坏自然环境,阻碍经济社会的可持续发展(Yee等,2016)。

鉴于企业违规的普遍性和危害性,探讨企业违规的前因和发生机理以便有效地对之加以防范就显得十分必要。迄今为止,针对企业违规前因的研究大多关注的是个体因素、企业组织层面因素以及组织间因素,但对国家宏观制度因素的关注还比较少(杨伟等,2012)。社会心理学家Zimbardo(2007)将引起“邪恶”行为的原因归结为三个层次的因素:(1)个人层面的人格特征:“烂苹果”;(2)情境层面的组织内部环境:“坏掉的苹果桶”;(3)系统层面的外部制度结构:“坏苹果桶的制造者”。他认为,经常被研究者和社会公众忽略的系统层面因素恰恰是重要和根本的“邪恶”诱因。尽管“情境”的力量很强大——它能够左右个人行为,甚至能让“好苹果”变成“烂苹果”,但“情境”却是由更为复杂、强大的系统所创造(Zimbardo,2007)。因此,在探究企业违规前因时,如果忽略系统层面制度因素的作用,研究结论必然流于片面,其实践意义也必将大打折扣。国家宏观制度是系统层面制度因素的重要组成部分,为弥补企业违规前因研究的缺憾,本文拟探讨属于系统因素的宏观制度环境对一国(地区)企业违规程度的影响。

为探究国家宏观制度环境对企业违规的影响,本文采用由Messner和Rosenfeld(1997,2012)提出的制度失范理论(institutional anomie theory)。该理论可以从国家宏观制度的角度来解释一切不择手段追求文化目标的行为(Hughes等,2015)。因为企业违规行为的本质是企业忽视乃至侵害其他利益相关者的利益而单方面追逐私有利益最大化的过程(李新春和陈斌,2013),所以,它正属于制度失范理论的解释对象。在企业违规研究领域,率先运用制度失范理论来探究国家宏观制度影响的研究来自Cullen等(2004)和Martin等(2007),这两篇论文均发表在工商管理领域的顶级国际期刊《美国管理学会会刊》上。

迄今为止,运用制度失范理论来探究企业违规制度前因的实证研究寥寥无几。另外,制度失范理论的逻辑中蕴含着四种制度元素——经济、政治①本文用“政策与法律环境”来指代制度失范理论所阐述的“政治”这个制度元素。、教育和家庭之间的互动作用(Savolainen,2000),但现有实证研究几乎未对该问题加以探究。本文基于制度失范理论,运用来自152个国家(地区)2009—2015年间的面板数据,着重探讨作为社会制度元素之一的政策与法律环境对企业违规的影响。政策与法律环境是一个非常复杂的构念。以往的相关实证研究用政府决策所受约束程度(Martin等,2007)或政府干预程度(Cullen等,2004)来衡量政策与法律环境,这种做法至少存在以下两个方面的局限性。第一,政府决策所受约束程度和政府干预程度都只能从单一角度反映政策与法律环境。第二,测量方式存在缺陷:前者的统计所涵盖的国家数量少且数据不能逐年更新,后者则是采用代理指标来测量。

本文采用《全球竞争力报告》中的四个宏观制度变量——裙带主义、政府决策透明度、法律解决纠纷的效率以及警务可靠性,分别从政企关系、政府决策、司法和执法四个不同角度多方位地反映政策与法律环境,这有助于我们更全面、准确地把握政策与法律环境的影响。除此之外,本文在政策与法律环境的测量上也有明显优势:其一,这四个政策与法律环境变量的测量涵盖世界绝大多数国家(地区);其二,这四个变量都是被直接测量的,并且数据均逐年更新。制度失范理论认为,其他制度元素(包括教育和家庭)所能提供的人力资本是影响一国(地区)政策与法律环境的作用的重要因素(Messner和Rosenfeld,2012)。这一观点意味着教育等制度元素调节着政策与法律环境的影响,但迄今为止学术界尚未提供这方面的经验证据。为克服上述研究局限,本文除了着重探讨政策与法律环境对企业违规的影响之外,还实证探究教育这个制度元素对政策与法律环境的影响的调节作用。

本文的理论贡献主要体现在三个方面,概述如下。其一,本文是国内较早运用制度失范理论来探究企业违规前因的实证研究。制度失范理论有助于深入理解系统层面的宏观制度对企业违规的影响机制,从而推动企业违规的前因研究。其二,本文亦是国内较早利用跨国面板数据来探究企业违规前因的实证成果。在全球化背景下,从跨国视角研究企业违规变得日益重要(Cullen等,2004)。基于跨国面板数据的企业违规研究,不仅可以保证研究结论的一般性,而且有助于各国借鉴他国的治理经验。其三,本文从多个不同角度考察了政策与法律环境对企业违规的影响,并且发现了教育与政策、法律环境互动的部分经验证据,这在一定程度上深化了理论认识并丰富了相关的经验证据。本研究对企业违规的治理不乏实践指导意义:企业违规的治理手段不能仅仅局限于对责任方的惩罚,而是要更多地聚焦于对系统层面制度因素的改善。

下文的结构如下:先阐述理论基础并对相关文献进行述评,在此基础上提出研究假设,之后介绍研究设计并基于跨国面板数据进行假设检验,最后是结论。

二、 理论基础与相关文献

(一)制度失范理论

Durkheim(1964)最早从社会学角度分析了社会失范(social anomie)现象及其原因。他认为,随着工业化和城市化的推进,原先构筑在家族、社区和地域基础上的道德规范逐渐失去了对个人行为的约束作用,在新的有效规范没有形成之前,社会就处于失范状态。在社会失范状态下,人们的欲望不再受到道德和规范的有效约束,人与人之间、组织与组织之间的相互对抗和相互防范就不幸地成为社会的普遍现象。

Merton(1938,1968)从社会结构角度探讨了失范行为的社会文化根源。根据他的观点,社会文化结构包括两个部分:一是由文化所界定的目标,二是由社会结构所界定、调节和控制的实现目标的可行方式。当人们追求文化目标但没有机会去使用制度所认可的方式时,他们就可能使用一些有效率但不合法的方式,从而出现反社会行为。Merton(1938,1968)探讨了阶级结构的影响,对于那些没有接受多少正规教育且缺乏经济资源的阶层来说,缺少机会是他们从事反社会行为的重要诱因。可见,Merton(1938,1968)是从文化和社会结构的匹配状态来解读社会失范问题的,但是,他没有剖析文化和社会结构的组成元素,也没能充分揭示两者的互动关系以及制度对失范的影响机制。

Messner和Rosenfeld(1997,2012)在认可Merton(1938,1968)主要观点的基础上,提出了制度失范理论。Messner和Rosenfeld(2012)从文化和制度结构的角度探究了美国犯罪率高于其他发达国家的原因。在文化层面,“美国梦”这个美国社会的主导文化蕴含了四种基本的价值导向:成就导向、个人主义、普遍主义和金钱崇拜,这四种导向致使人们过度强调文化目标的实现而忽视了使用合法手段的重要性,从而出现社会规范约束力下降的失范状态。在社会制度层面,制度共包含四个核心元素:经济、政治、教育和家庭,它们既相互依赖又彼此冲突。在美国社会中,经济元素处于支配地位,而其他三个非经济元素——政治、教育和家庭的活力受到极大的制约,这使得非经济元素既不能有效地控制失范行为也不能对社会所认可的行为提供充分的支持,从而导致制度失范状态。在美国,经济要素的支配地位强化了“美国梦”这种主导文化对人们行为的影响,从而导致不合法行为的大量出现(Messner和Rosenfeld,2012)。

(二)制度失范视角下的企业违规研究

制度失范理论最初被用来解释国家之间以及国家内部不同地域之间犯罪率差别的原因(Messner和Rosenfeld,1997;Savolainen,2000),后来被Cullen等(2004)、Martin等(2007)引入到企业违规研究领域。Cullen等(2004)运用制度失范理论,探究了国家文化变量和社会制度变量对管理者伦理判断的影响。其实证结果表明,其他条件相同时,在普遍主义程度较高、金钱物质崇拜较强、工业化程度较高、教育质量较低以及离婚率较高的国家,经理们更有可能对伦理可疑行为做出积极的评价。Martin等(2007)基于近2000家企业的数据,运用跨层次分析法,探究了公司层面的变量以及国家层面的文化和制度对企业向官员行贿行为的影响。该文首次对社会制度变量和文化变量的互动作用进行了实证研究。Luo(2008)运用制度失范理论解释了中国情境下的企业违规行为。他认为,近年来中国产品(如玩具)在国际市场上频繁遭遇“召回”危机,造成这一现象的根本原因就是中国的道德滑坡,它使得中国企业在几乎不受道德约束的情况下采取非法的和不道德的行为(Luo,2008)。

最近几年,国内发表的学术论文(杨伟等,2012;袁靖波,2016)对企业违规行为进行了一些理论性分析。不仅如此,国内还发表了一些规范的实证研究成果。淦未宇等(2015)以A股上市公司为样本,运用Probit回归法实证检验了高管性别对企业伦理决策的影响效应;贺小刚等(2015)则基于2007—2012年中国上市公司的数据,探究了制度化赶超压力对公司违规行为的影响,并且分析了行业竞争强度的调节作用。国内学者的研究在一定程度上推动了企业违规领域的研究,但目前国内尚无运用制度失范理论来探讨企业违规前因的实证研究。

本文认为,现有研究至少存在以下两大不足。其一,关于企业违规制度前因的实证研究仍很少,运用制度失范理论来探究企业违规制度前因的实证研究更是寥寥无几,在国内尚属空白。导致该状况的重要原因之一是宏观制度变量难以被量化(Hughes等,2015)。其二,制度之间的互动作用尚未得到足够重视。根据Messner和Rosenfeld(2012)的观点,经济、政治、教育和家庭四种制度元素相互依赖,其中任何一种制度元素的作用发挥都受到其他三种制度元素的影响。例如:政治这个制度元素在提供集体产品时的有效性取决于其他制度元素所能提供的人力资本以及经济资源的品质。尽管制度失范理论的逻辑蕴含着制度元素之间的互动作用(Savolainen,2000),但现有实证成果几乎未关注这一问题。为深化理论认识并丰富经验证据,本文着重探究政策与法律环境对企业违规的影响效应,并且分析教育这个制度元素对该效应的调节作用。

三、 研究假设

政策与法律系统由政府、政党、立法机构和法院等子系统所组成,这些子系统依据特定的决策规则和组织原则开展工作,为社会提供公共安全、社会保障、基础设施、基础教育和争端解决等服务(Almond,1956;Choi等,2014)。根据制度失范理论,政策与法律系统是社会制度的重要组成部分之一,它与其他三个制度元素——经济、教育和家庭相互依赖、相互影响(Messner和Rosenfeld,2012)。一方面,政策与法律系统的功能发挥依赖于其他三种制度元素所能提供的经济资源和人力资本;另一方面,政策与法律系统影响着其他三个制度元素的作用,譬如:政策与法律系统不仅影响到教育投入以及人才培养的导向和质量,而且还影响着经济资源的配置方式和配置效率(Messner和Rosenfeld,2012)。政策与法律系统跟国家文化之间也存在着密切联系,彼此相互影响。一方面,文化的价值取向必然在政治架构和决策规则上有所体现(Easton,1957;Wedeen,2002);另一方面,政策与法律系统通过行政法律系统的奖惩功能或通过影响经济资源配置的方式和结果来鼓励或遏制某些行为,从而改变社会的文化价值取向(Cullen等,2004)。政策与法律系统既影响国家文化,又影响其他的制度元素。因此,在具有某些特征的政策与法律系统的影响之下,文化目标与社会所认可的实现方法大体相互兼容;而在另一些政策与法律系统的作用下,人们倾向于采用技术效率高但不符合社会规范的手段,从而出现较普遍的企业违规。Martin等(2007)提供了相关的支持性证据。他发现,其他条件相同时,在政府自由裁量权较大的国家,企业更有可能利用行贿去谋取经济利益。

本文从四个角度——裙带主义、政府决策透明度、法律解决纠纷的效率和警务可靠性来探讨政策与法律环境对企业违规的作用,并且分析教育这个社会制度元素对上述作用的影响。下面,本文提出如下研究假设。

(一)裙带主义对企业违规的影响

裙带主义是指政商界人士基于血亲、姻亲或密友关系构建利益同盟,彼此遵照特殊主义原则开展利益交换的现象。在裙带主义较强的社会,政府权力所受约束极为有限,政府的力量看似极为强大,强大到了可以左右单个企业的兴衰与存亡的地步。因此,从表面上看,在裙带主义社会中,政治这个制度要素牢牢地控制住了经济要素。但实际情况是,经济取得了支配地位,注重物质利益和经济效率的经济逻辑渗透进政策与法律系统之中,左右了政府官员的决策,从而弱化了政治的公共服务功能。在裙带主义社会,政府官员决策的目标函数不再是公共利益的最大化,而是追求个人权力的扩大以及与之相伴的经济利益。企业则致力于跟手中握有权力的官员建立联系,构筑利益共同体,以获取各种实质利益。这些利益可能包括:财政补贴、优惠贷款、税收减免、低价土地、内幕消息、公共工程的建设和运营权、经营许可、避免税收、环保和安全等方面的检查,以及在司法调查和定罪过程中的宽大处理(Chekir和Diwan,2014)。政治联系不是自然形成的,企业需要借助各种不道德甚至不合法的手段(行贿、提供内幕信息)去实现与官员的利益共谋(Holcombe,2013)。那些能够有效利用政治联系的企业将在竞争中处于优势地位:与没有政治联系的竞争对手相比,它们能够获得更多的资源支持和更好的商业机会,而且它们在借助违规行为牟利之后还往往能得到政府的庇护(Zhou和Poppo,2010)。因此,在裙带主义很强的社会,严格遵守社会规范的企业只能苟延残喘甚至被淘汰,出现“劣币驱逐良币”的现象。这种状况必然滋长整个社会为了达到目标而不择手段的不良风气,导致失范现象的蔓延。综上,本文提出:

假设1:一国(地区)的裙带主义程度与该国(地区)的企业违规程度正相关。

(二)政府决策透明度对企业违规的影响

政府决策透明度反映的是政府披露决策信息的全面性和及时性。政府决策信息涵盖决策背景、决策依据、各方立场、决策过程以及政策措施等方面。这些决策信息不仅有利于企业做出正确的投资决策,而且有利于加强公众对政府的监督从而提高治理质量(Williams,2009)。根据Stiglitz(2002)的观点,决策透明度的提高压缩了政府的自由空间,它不仅容易暴露政府的决策错误,而且也减少了政府官员的“设租”机会。在政府决策透明度较低的社会,政府官员可以轻松地掩饰决策动机,在几乎不受公众监督的情况下改变经济资源的分配,从而导致损公济私的局面。因此,如果政府决策透明度很低,理性的企业必然会采取包括行贿在内的不道德手段来构筑与官员的利益共同体,从而直接获取经济利益或者是寻求政府对其其他违规行为(违反经济合同、侵犯知识产权)的庇护。可见,较低的政府决策透明度提供了孕育企业违规的土壤。因此,本文认为:

假设2:一国(地区)政府决策透明度与该国(地区)的企业违规程度负相关。

(三)法律解决纠纷的效率对企业违规的影响

现代市场经济的制度基础之一是法治,法治的第一个功能是约束政府,即约束政府对经济活动的任意干预;第二个功能是约束“经济人”的行为,包括界定和保护产权、保障合同执行、维护公平竞争(钱颖一,2000)。只有充分发挥法治的这两大功能,社会秩序才能得到保障,经济才能可持续发展。影响法治功能发挥的重要因素之一是法律解决纠纷的效率,如果法律解决纠纷的效率极其低下,则法律效力将大打折扣,法治所蕴含的平等、正义和公平价值将无法充分实现,此时人们的规则意识也将大为削弱,人们在追求经济利益时将较少考虑规则的约束,出现制度失范。因此,在法律解决纠纷的效率较低时,政府政策的制定和执行变得任意、专断和多变,而企业会在与政府以及其他企业打交道时更频繁地表现出唯利是图的一面。本文据此提出:

假设3:一国(地区)法律解决纠纷的效率与该国(地区)的企业违规程度负相关。

(四)警务可靠性对企业违规的影响

良好的警务治理是法治和公共安全的基础。但是,全球各国特别是发展中国家的公众一直受到警察执法效率低下和警务腐败等问题的困扰(Bayley和Perito,2011)。不少人质疑警务工作的可靠性,根据非洲能力建设基金会的一项调查,在尼日利亚、赞比亚和肯尼亚三国,绝大多数公众将警务部门列为最无效的执法机构(Agbiboa,2015)。损害警务可靠性的执法行为可以归纳为三种类型。第一类是“不作为”,警方因警力不够或警察工作能力不足而不能及时地发现并惩治违法行为,此时企业因发生违法行为而被惩罚的概率较低,基于成本收益分析,他们更可能采取违规行为(虚假广告、销售质量低劣的产品、逃税)以获取经济利益。第二类是“选择性作为”,警方对一部分违法企业进行惩罚,而对另一部分企业的违法行为则视而不见,此时企业可能一方面开展违法行为以获利,另一方面则通过行贿等手段以获得庇护。第三类损害警务可靠性的执法行为属于“胡乱作为”,这是危害最明显也是最严重的一种行为。在一些国家,警察明目张胆地索取钱财;在某些时候,警察甚至介入企业间的纠纷,帮助有利益关联的企业击败另一些企业。如果警方“胡乱作为”,他们的角色就从公共利益的“保护者”转变为“掠夺者”,从社会秩序的“维护者”转变为“破坏者”,此时社会规则的约束力几乎荡然无存,企业纷纷与警方合谋以谋求不正当利益。所以,我们认为:

假设4:一国(地区)的警务可靠性与该国(地区)的企业违规程度负相关。

(五)教育质量的调节作用

根据Messner和Rosenfeld(1997,2012)的制度失范理论,教育是与政治、经济、家庭并列的社会制度核心元素。教育制度承担着社会化功能。和家庭一样,教育承担着向年轻一代传授基本价值标准的任务(Messner和Rosenfeld,2012)。通常情况下,教育系统提倡的是一些有积极意义的价值观,包括:克己、礼貌、尊重他人和拒绝暴力等(Walkera等,2015;Van Deth,1995)。一国(地区)的教育质量越高,则这些具有积极意义的价值观就越有可能内化到国民的精神结构中,国民也就更愿意承担起对社会的责任(Kish-Gephart等,2010)。此外,有证据表明,教育系统能够培育后物质主义的价值观(Inglehart,1997),引导人们更多地关注生活的质量和自我表达(Inglehart和Baker,2000),而不是一味地追求物质财富。Kohlberg(1969)将人的认知道德发展分为三个层次:前惯例(preconventional)层次、惯例(conventional)层次和原则(principled)层次。在最低的前惯例层次,人的伦理行为主要受奖惩机制和经济利益驱使;而在最高的原则层次,人的伦理行为主要受到抽象规则的影响。有研究(Dellaportas,2006)表明,教育水平和人的认知道德发展层次正相关。因此,如果一个国家(地区)的教育质量越高,则该国(地区)认知道德发展层次高的人所占的比例就越高。

综上,本文提出以下观点。其一,裙带主义增加了整个社会出现制度失范的风险,但是优良的教育系统可以起到“缓冲器”的作用。如果一个国家(地区)的教育质量较高,则会有更大比例的公众在面对“由裙带联系衍生的物质利益”和“伦理规范”的两难选择时更多地偏向后者,因此,教育质量可以减弱裙带主义对制度失范的正向影响。其二,政府决策透明度、纠纷解决效率和警务可靠性可以提高社会规范的约束力。如果一国(地区)的教育质量较高,则会有更大比例的公众能够敏锐地感知到政府决策透明度、纠纷解决效率和警务可靠性的导向作用。可见,优良的教育系统可以更进一步地将规范和规则意识内化于人们的精神结构中,从而强化政府决策透明度、纠纷解决的效率和警务可靠性对制度失范的抑制作用。据此,本文假设如下。

假设5a:教育质量负向调节裙带主义与企业违规程度之间的关系。

假设5b:教育质量正向调节政府决策透明度与企业违规程度之间的关系。

假设5c:教育质量正向调节纠纷解决效率与企业违规程度之间的关系。

假设5d:教育质量正向调节警务可靠性与企业违规程度之间的关系。

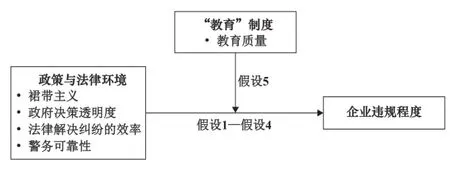

本文的概念模型如图1所示。

图1 本文概念框架

四、 研究设计

(一)样本选取与数据来源

世界经济论坛是从事国家竞争力评估的著名机构,它自1979年开始对世界主要国家(地区)的竞争力进行评测,每年出版一份《全球竞争力报告》。30多年来,《全球竞争力报告》的指标体系在不断完善,所公布的指标也有所增加。自2009年起,《全球竞争力报告》开始评估各国(地区)的企业伦理行为(ethical behavior of firms)。故此,本文所能利用的样本数据是2009—2015年间的面板数据,共涉及152个国家(地区)。除了人均GDP和宽带用户数是客观指标之外,本文使用的其他变量均使用主观指标加以衡量。这些主观指标都来自世界经济论坛在各国(地区)开展的“经理人意见调查”。问卷调查对象是各国(地区)的经理人,人数在数十到数百之间,调查人员请经理们对相关现象和问题做出主观判断。所有量表均为7点李克特量表。各国(地区)的主观指标得分是被调查经理们的平均分。关于样本选取标准、调查方法和途径以及有效问卷数量等相关信息,可参见历年的《全球竞争力报告》。

(二)变量选取

1. 因变量。因变量为各国(地区)的企业违规程度(MISBEH)。调研人员要求经理们评估所在国家(地区)的公司的伦理行为(ethical behavior),“1分”表示“非常糟糕,属于世界最差之列”,“7分”表示“优异,处于全球最佳之列”。本文测量的是企业违规程度,与《全球竞争力报告》所测的“公司伦理行为”数值大小恰恰相反,所以本文采用反向编码法(Martin等,2007),即用8与公司伦理行为取值之差来测量企业违规程度。

2. 自变量。自变量包括裙带主义(CRONY)、政府决策透明度(TRANS)、法律解决纠纷的效率(LEGAL)和警务可靠性(POLICE)。

(1)裙带主义(CRONY)。经理们被要求评价所在国家(地区)的政府官员在就政策和合同做决策时对联系密切的企业和个人的偏袒(favoritism)程度,“1分”表示“总是偏袒”,“7分”表示“从不偏袒”。本文采用反向编码法,即用8与各国(地区)经理的平均分之差来衡量裙带主义。

(2)政府决策透明度(TRANS)。经理们被要求回答“在你们国家,企业获知与它们经营相关的政策和规章变化的难度”,“1分”表示“非常难”,“7分”表示“非常容易”,本文以每个国家(地区)经理们的平均评分来测量政府决策透明度。

(3)法律解决纠纷的效率(LEGAL)。经理们评价所在国家(地区)法律框架在解决争端时的效率,“1分”表示“非常无效”,“7分表示“非常有效”。以平均评分来测量法律解决纠纷的效率。

(4)警务可靠性(POLICE)。经理们被要求回答“在你们国家,警方服务在维护法律和秩序时的可依赖程度”,“1分”表示“完全不能依赖”,“7分”表示“完全能够依赖”。本文用平均评分测量警务可靠性。

3. 调节变量。调节变量为教育质量(EDUC)。经理人员被要求评估各国(地区)的教育系统满足竞争性经济要求的程度,“1分”代表“完全不能满足”,“7分”代表“能够非常好地满足”。本文用被调查经理的平均评分测量各国(地区)的教育质量。优良的教育系统能够传授正确的价值观(Cullen等,2004),所以我们预期教育质量与企业违规行为负相关。

4. 控制变量。控制变量包括人均GDP的对数(GDPP)、固定宽带用户数(INTERN)、公司董事会治理(CORBOARD)以及财务审计和报告标准(AUDIT)。

(1)人均GDP的对数(GDPP)。人均GDP数据用来反映各国(地区)的经济发展水平,来自国际货币基金组织(IMF),单位是现价美元。Inglehart(1997)指出,经济发展水平是影响人们价值观的重要因素。随着一国(地区)经济发展水平的提高,人们的价值观会实现从物质主义向后物质主义的转变。因此,经济发展水平可能会影响一国(地区)的企业违规程度。

(2)固定宽带用户数(INTERN)。“固定宽带用户数”数据来自世界电信协会,用各国(地区)每百人的固定宽带用户数来测量。每百人固定宽带用户数能够反映各国(地区)互联网的建设状况。一般而言,互联网能够增加企业违规行为的曝光率,是监督企业违规的重要工具。

(3)公司董事会治理(CORBOARD)。董事会的治理效果影响到企业的伦理行为(Ahern和Dittmar,2012),因此它可能影响企业违规程度。调研人员请各国(地区)的经理人员回答关于公司治理有效性的问题,经理人员在1—7分之间进行选择,其中,“1分”表示“管理层对投资者和董事会几乎不负责任”,“7分”表示“管理层对投资者和董事会高度负责”。我们以平均评分测量公司董事会治理。

(4)财务审计和报告标准(AUDIT)。经理们被要求评估所在国家(地区)财务审计和报告标准的强度,“1”表示“非常弱”,“7”表示“非常强”。本文采用平均评分来测量财务审计和报告标准。财务审计和报告标准越严格,则企业从事违规行为的机会就越少(Gabbioneta等,2013),并且严格的审计和报告标准能够增强企业管理层的规则意识。因此本文认为,财务审计和报告标准的强度对企业违规可能会产生影响。

本文所采用的8个主观指标测量方法见表1。

(三)实证模型设计

为检验四条主效应假设,本文设定如下经济计量模型:

MISBEHit=β0+β1GDPPit+β2INTERNit+β3CORBOARDit+β4AUDITit+β5INDEPENit+εit

其中,i=1—152,是国家(地区)的序号;t=2009—2015,代表相应年份。INDEPEN为自变量。当顺次检 验假设1、假设2、假设3和假设4时,INDEPEN依次代表CRONY、TRANS、LEGAL和POLICE。

为检验四条调节效应假设,本文设定以下模型:

MISBEHit=β0+β1GDPPit+β2INTERNit+β3CORBOARDit+β4AUDITit+β5INDEPENit+β6EDUCit

+β7INDEPENit×EDUCit+εit。

其中,i和t的含义同上;INDEPEN仍为自变量,当顺次检验假设5a、假设5b、假设5c和假设5d时,INDEPEN依次代表CRONY、TRANS、LEGAL和POLICE。

(四)统计分析方法

表1 各主观指标的测量方法

本文首先进行描述性统计和相关分析,然后进行多重共线性检验,最后采用多元层级线性回归法对理论假设进行检验。在检验调节效应假设时,为减小多重共线性的影响,本文对自变量和调节变量进行了中心化处理。面板数据的常见估计方法包括混合最小二乘法、差分法、固定效应模型法和随机效应模型法。为了确定最合适的回归方法,我们综合运用Hausman检验、LM检验及序列相关检验法。根据检验结果,本文最终选择固定效应模型法。

五、 实证结果

(一)描述性统计及相关分析

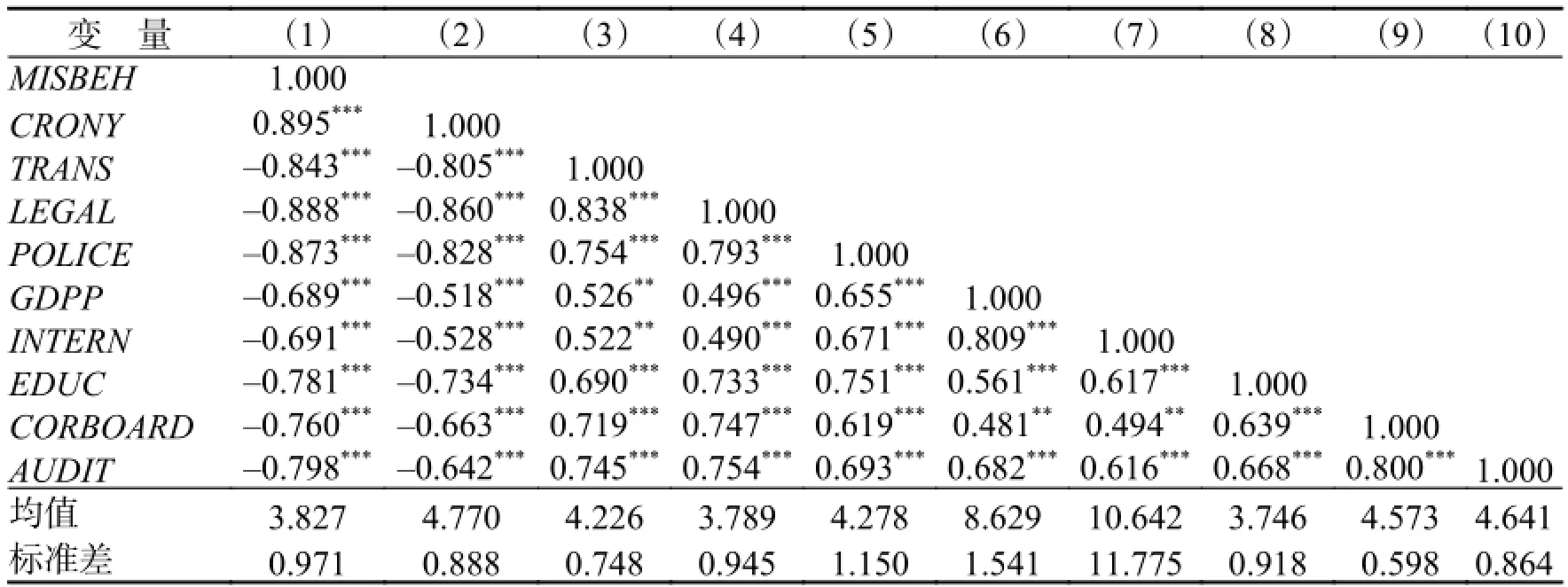

表2列示了模型中所有变量的均值、标准差以及变量间的相关系数。一国(地区)的企业违规程度与裙带主义、政府决策透明度、法律解决纠纷的效率、警务可靠性的相关系数分别为0.895、–0.843、–0.888、–0.873,均在1%的水平上显著。这些相关系数的符号与假设一致。

(二)多重共线性检验

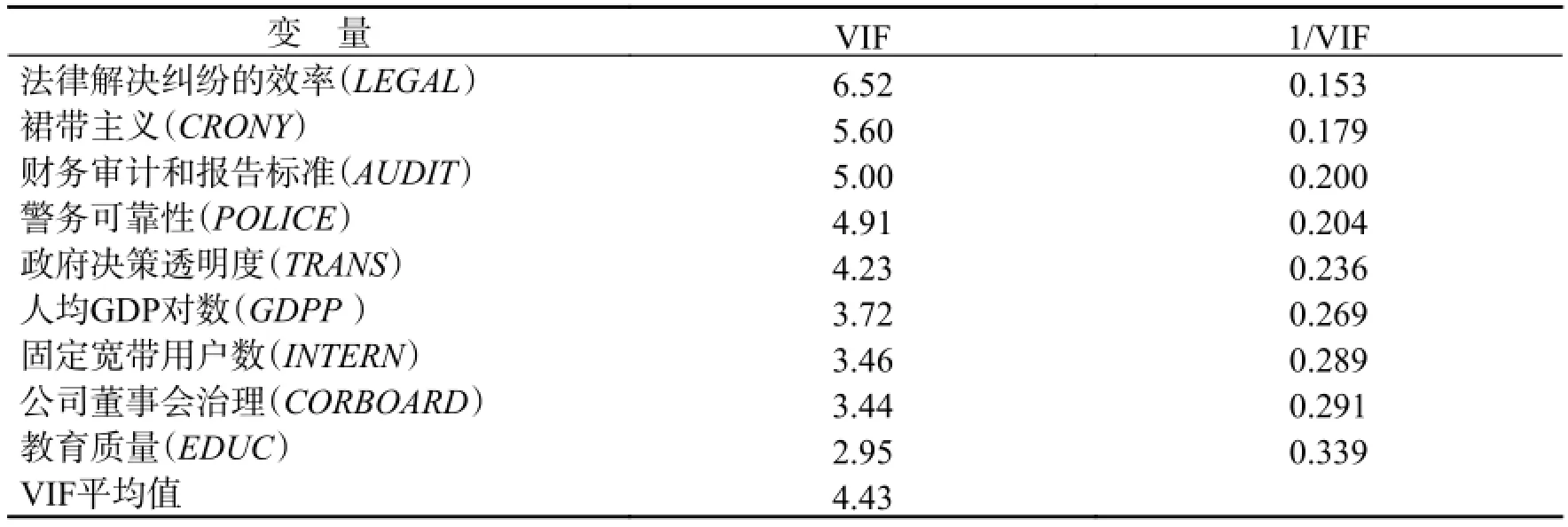

表3呈现的是回归方程中各解释变量的方差膨胀因子。所有的方差膨胀因子都小于10,处于2.95—6.52之间,平均值为4.43,这表明多重共线性不是一个严重的问题。

表2 描述性统计与相关系数表

表3 方差膨胀因子检验

(三)检验结果

面板数据的常见估计方法包括混合最小二乘法、差分法、固定效应模型法和随机效应模型法。由于随机效应法通常比混合最小二乘法更有效,且本文的LM检验值显著不为0,所以我们认为随机效应法优于混合最小二乘法。至于固定效应法和随机效应法的选择,本文采用Hausman检验法。原假设是:固定效应法和随机效应法估计出来的系数无显著差异。本文所得卡方值显著不为0,因此拒绝原假设,我们据此认为固定效应法优于随机效应法。最后,本文运用用来判断面板数据自相关的伍德里奇检验法对差分法的回归方程进行序列相关检验,“原假设:不存在一阶自相关”被拒绝,因此我们认为固定效应法优于差分法。根据以上检验结果,本文报告固定效应法的估计结果。

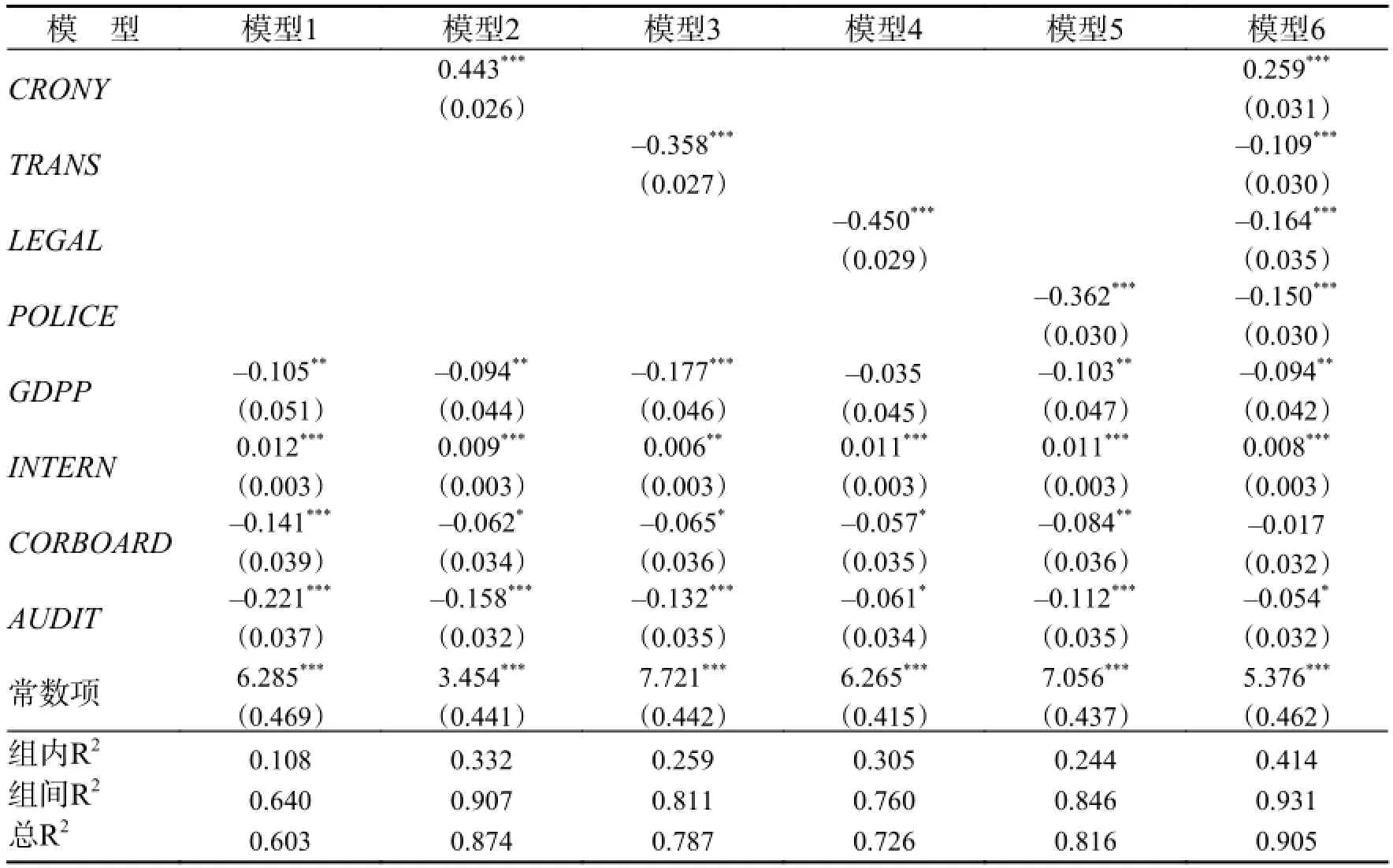

主效应的假设检验结果见表4。模型1的被解释变量是四个控制变量:人均GDP的对数、固定宽带用户数、董事会治理以及财务审计和报告标准。为检验四个主效应假设,我们在模型1的基础上分别加入裙带主义、政府决策透明度、法律解决纠纷的效率和警务可靠性等四个自变量,得到模型2、模型3、模型4和模型5。在模型2中,裙带主义的回归系数为0.443(p<0.01),显著为正。模型3中政府决策透明度、模型4中法律解决纠纷的效率以及模型5中警务可靠性的回归系数分别为–0.358(p<0.01)、–0.450(p<0.01)和–0.362(p<0.01),均显著为负。可见,裙带主义与企业违规程度显著正相关,而政府决策透明度、法律解决纠纷的效率以及警务可靠性均与企业违规程度显著负相关,假设1、假设2、假设3和假设4均得到完全支持。在模型1的基础上同时加入4个自变量即得到模型6。模型6中裙带主义、政府决策透明度、法律解决纠纷的效率和警务可靠性四个自变量回归系数的符号及显著性与模型2、模型3、模型4和模型5中对应的结果完全一致。这表明,主效应假设的检验结果是稳健的。

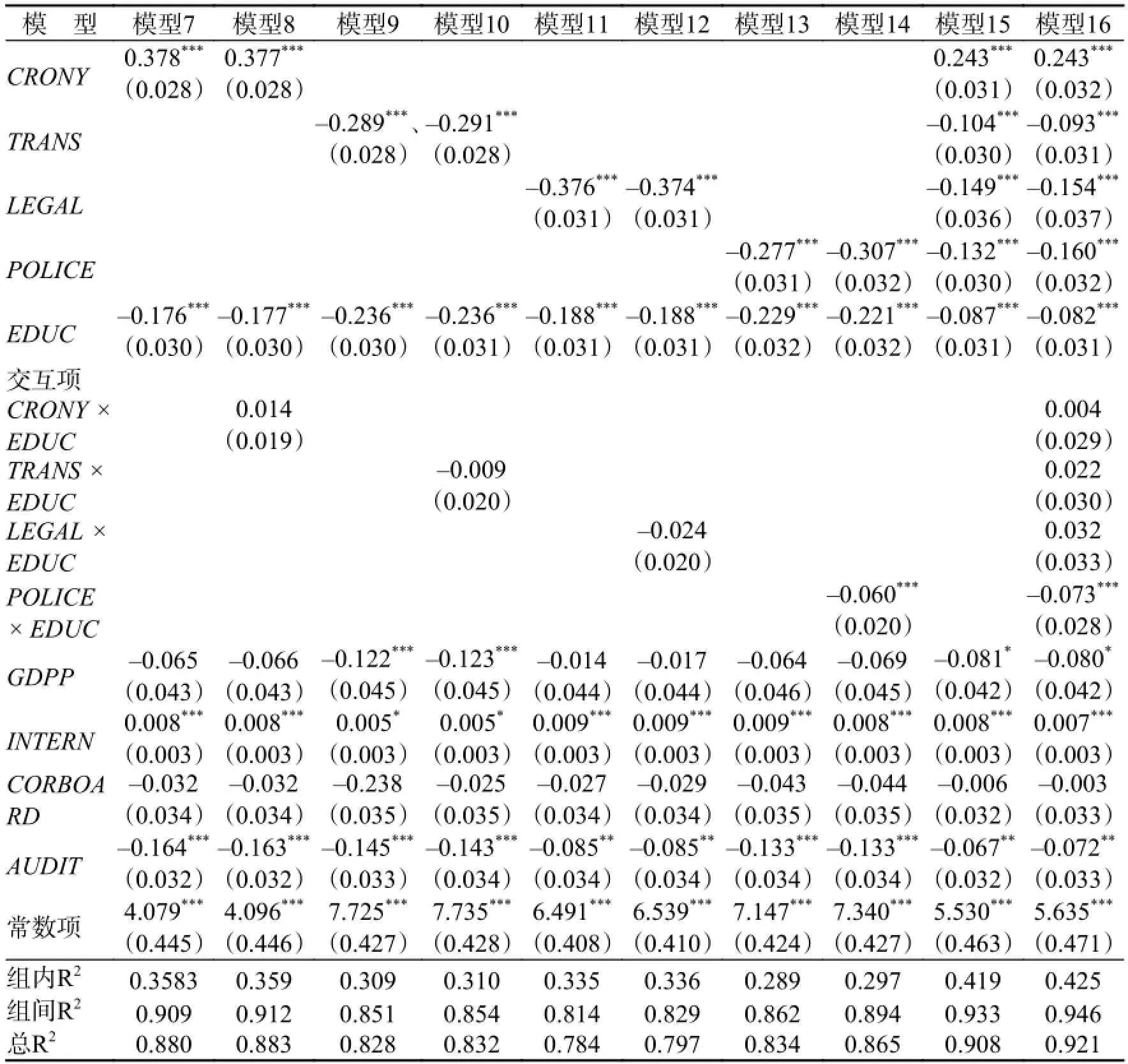

调节效应的假设检验结果见表5。模型7的被解释变量包括四个控制变量、调节变量和自变量“裙带主义”。为检验假设5a,我们在模型7的基础上加入调节变量和裙带主义的交互项,得到模型8。模型8中交互项的回归系数为0.014(p>0.1),不能拒绝“交互项回归系数显著不为0”的原假设,因此假设5a未获支持。我们采用相同的方法去检验假设5b、假设5c和假设5d。模型10和模型12中交互项的回归系数分别为–0.009(p>0.1)、–0.024(p>0.1),系数符号虽与假设的预测一致,但都不显著,可见假设5b和假设5c不受支持。根据模型13和模型14,在加入警务可靠性和教育质量的交互项后,模型14对企业违规程度时间变异的解释力显著增加(ΔR2=0.008,p<0.01),并且所加入的交互项系数显著为负(β=–0.060,p<0.01),假设5d得到支持,即教育质量显著地正向调节了警务可靠性与企业违规程度之间的关系。模型16同时包含四个自变量及其与教育质量的交互项。在该模型中,警务可靠性与教育质量的交互项回归系数仍显著为负,而其他三个自变量与教育质量的交互项回归系数仍不显著。这些结果与模型14、模型12、模型10和模型8中的对应结果一致。这意味着调节效应的检验结果稳健。

表4 主效应假设检验结果

其次分析调节变量“教育质量”对企业违规程度的直接效应。在模型7到模型16中,教育质量的回归系数始终显著为负,系数估计结果极为稳健。这说明,一国(地区)教育质量的提高对该国(地区)企业违规程度的降低具有直接作用。这是因为,优质的教育能够向人们传授正确的价值观并引导人们承担起对社会和环境的责任。

最后本文根据模型1来分析控制变量的影响。一国(地区)人均GDP的对数与企业违规程度负相关,在5%的水平上显著不为0,这可能是因为在较富裕的国家人们的后物质主义价值观更强(Inglehart,1997)的缘故。固定宽带用户数的回归系数为0.012(p<0.01),显著为正。可能的原因如下:在互联网发展水平较高的社会中,企业违规的消息传播得更广泛、更迅速,因此即使企业违规的实际发生率较低,经理们对该国(地区)企业违规程度的感知水平仍可能较高。模型1中公司董事会治理的回归系数显著为负(β=–0.141,p<0.01),这说明,有效的董事会治理能够促使公司管理层承担起对投资者和其他利益相关者的责任。财务审计和报告标准的系数显著为负(β=–0.221,p<0.01)。这表明在其他条件相同时,一国(地区)的财务审计和报告标准越严格,则其企业违规程度越低。这可能是因为,作为一种外部的控制手段,财务审计和报告标准不仅能减少企业“钻空子”的机会而且能培养企业的规则意识。

(四)稳健性分析

1. 更换测量方法。本文首先用客观指标“大学入学率”代替主观指标“教育系统的质量”来衡量教育质量,接着用“每百人互联网(包括移动互联网)用户数”指标代替“固定宽带用户数”来测量互联网发展水平。测量方法变化后,主效应和调节效应的性质及显著性均未发生变化。

2. 变换模型设定。如表4所示,模型6中四个政策与法律环境变量的回归系数与模型2到模型5中的相应回归系数在符号和显著性方面完全一致,这表明主效应的假设检验结果稳健。在表5中,通过对比四个仅包含一个交互项的模型(模型8、模型10、模型12、模型14)和同时包含四个交互项的模型16,调节效应的假设检验结果也是稳健的。

表5 调节效应假设检验结果

3. 变换回归方法。本文报告了固定效应法的估计结果。在统计检验过程中,我们同时获得了混合最小二乘法、差分法和随机效应法的回归结果。在主效应和调节效应方面,混合最小二乘法和随机效应法同固定效应法的估计结果完全一致。在差分法的估计结果中,可能是由于“政府决策透明度”一阶差分的变异较小,所以政府决策透明度对应的回归系数虽仍为负但不显著,这一结果与固定效应法的结果有所不同。除此之外,差分法所揭示的调节效应以及其他主效应的性质和显著性均跟固定效应法的结果一致。

4.增加地理控制变量。根据犯罪地理学,一国(地区)的地理位置可能会对企业违规产生影响。因此,我们在模型中增加了两个虚拟控制变量:“岛屿国家(地区)”和“内陆国家(地区)”,估计结果表明,这两个虚拟变量与一国(地区)的企业违规程度均不存在显著的关系,且四个主效应的性质和显著性均与表4中的假设检验结果完全一致。

六、 结 论

本文着重分析政策与法律环境对企业违规的作用,并且还探讨了教育这个制度元素对上述作用的调节效应。我们运用固定效应法,利用152个国家(地区)2009—2015年间的面板数据进行了假设检验,主要的实证结果如下。第一,一国(地区)的裙带主义与其企业违规程度显著正相关,而政府决策透明度、法律解决纠纷的效率以及警务可靠性均与企业违规程度显著负相关。反映政策与法律环境的四个变量均显著影响企业违规程度,这与制度失范理论的逻辑一致。第二,一国(地区)的教育质量对企业违规程度有显著的直接抑制作用,这同样符合制度失范理论的预期。第三,教育制度跟政策与法律环境的互动作用得到有限的支持。教育质量显著地正向调节警务可靠性与企业违规程度之间的负相关关系,但教育质量未能显著影响裙带主义、政府决策透明度以及纠纷解决效率对企业违规程度的作用。导致这一结果的原因可能是公众通常倾向于“接受”并“适应”由裙带主义、政府决策透明度和法律解决纠纷效率所造成的“既定”事实,而警察执法情况的公众可见性较高(Motschall和Cao,2002),它能够直接影响公众,不当的执法行为容易引起公众(特别是接受过高水平教育的公众)的激烈反应(Mawby,2014)。

本研究具有较强的理论意义。第一,本文是国内最早运用制度失范理论来解释系统层面宏观制度对企业违规的作用机制的理论成果。制度失范理论是我们探究企业违规制度前因的有力工具。它不仅可以用于解释企业违规的国别(地区)差异,而且可以用来解释同一企业在不同国家迥异的伦理表现,即所谓的“橘生淮南则为橘,生于淮北则为枳”现象。并且,我们认为制度失范理论对中国情境下的企业违规研究也具有较强的适用性。与许多国家一样,中国也在一定程度上受到企业违规的困扰,制度失范理论有助于我们从宏观制度出发来理解造成这一局面的原因及应对办法。另外,中国不同地区在市场化程度(马连福和曹春方,2011;唐跃军等,2014)和司法公正性(张三保和张志学,2012)等制度环境方面存在着比较大的差异,这为我们利用省际制度变量和企业层面变量进行跨层次研究提供了可能。第二,国内外关于企业违规制度前因的实证研究还很少,本文是国内最早运用跨国面板数据对企业违规的制度前因进行探究的实证成果。第三,本文深化了对政策与法律环境的影响的理论认识。Cullen等(2004)探讨了政府干预程度对管理者伦理判断的影响,Martin等(2007)则分析了政府决策所受约束程度对企业行贿的影响。本文从另外四个角度——裙带主义、政府决策透明度、法律解决纠纷的效率和警务可靠性考察了政策与法律环境对企业违规程度的作用,这有助于我们更深入、更全面地把握政策与法律环境这个复杂构念的影响。不仅如此,本文还探讨了政策与法律环境同教育制度的互动机制,并且发现了部分支持性证据。

本研究对于政府治理企业违规具有实践启示意义。在重大的企业伦理危机爆发之后,政府、媒体和公众往往忙于批评并惩罚品行恶劣的“烂苹果”以及负有直接或间接责任的“苹果桶”,而忽视了“坏苹果桶的制造者”——系统。这是种“头疼医头脚疼医脚”的“外科手术式”治理,它对于降低整个社会的企业违规发生频率只能起到十分有限的作用,其结果只能是治标不治本。本文的观点是,系统层面因素的改善虽不能完全杜绝整个国家的企业违规行为,但它能通过改善社会生态环境而显著地压缩“烂苹果”和“坏掉的苹果桶”的存在空间。因此,从政府的角度来看,治理企业违规的根本手段应该是改善系统因素。本文的实证结果表明,政策与法律环境以及教育制度都是影响企业违规的重要系统因素,故而改善它们能够显著地降低一个国家(地区)企业违规行为的发生频率。当今世界,不少发展中国家甚至某些发达国家的制度环境都不同程度地存在着这样或那样的问题,诸如官商勾结、政府决策透明度低、司法独立性差、司法效率低下、警察执法能力不足及执法不公、学校教育与实践脱节等。上述制度缺陷都是导致相关国家的企业违规行为频繁、广泛发生的重要原因。可行的解决思路包括:(1)实行依法治国。一方面,约束政府,限制其对经济活动的任意干预(钱颖一,2001);另一方面,约束“经济人”,使其严格地遵守市场制度。(2)发挥市场对资源配置的决定性作用。政府过度干预是裙带主义的重要根源(Holcombe,2013;吴敬琏,2012)。凡是能由市场解决的资源配置问题,政府就不参与。各国必须着眼于建设“有限的”和“有效的”政府。一方面,政府应该尽可能地减少对经济活动的审批和审查,简政放权;另一方面,政府要致力于构建和维护市场制度,并提供市场无法提供的公共物品(吴敬琏,2012)。(3)大力培养能够适应市场竞争和社会发展所需要的优秀人才。在注重提高人才实际工作能力的同时,还要加强道德教育(Kish-Gephart等,2010),大力弘扬普通人的“英雄主义”行为(Franco等,2011;Zimbardo,2007)。

本文探究了四个反映政策与法律环境的制度变量和一个反映教育的制度变量对于一国(地区)企业违规的独立和联合效应。我们期望它能起到抛砖引玉的作用,今后的研究可以进一步考察国家文化以及其他制度元素对企业违规的独立及联合效应。此外,同时利用宏观制度变量和企业层面的变量进行跨层次分析也是非常有潜力的研究路径。

[1]淦未宇, 徐细雄, 林丁健. 高管性别、权力结构与企业反伦理行为——基于上市公司违规操作PSM配对样本的实证检验[J].外国经济与管理, 2015,(10): 18–31.

[2]贺小刚, 邓浩, 吴诗雨等. 赶超压力与公司的败德行为——来自中国上市公司的数据分析[J]. 管理世界, 2015,(9): 104–124.

[3]李新春, 陈斌. 企业群体性败德行为与管制失效——对产品质量安全与监管的制度分析[J]. 经济研究, 2013,(10): 98–111, 123.

[4]马连福, 曹春方. 制度环境、地方政府干预、公司治理与IPO募集资金投向变更[J]. 管理世界, 2011,(5): 127–139, 148.

[5]钱颖一. 市场与法治[J]. 经济社会体制比较, 2000,(3): 1–11.

[6]唐跃军, 左晶晶, 李汇东. 制度环境变迁对公司慈善行为的影响机制研究[J]. 经济研究, 2014,(2): 61–73.

[7]杨伟, 刘益, 王龙伟, 等. 国外企业不道德行为研究述评[J]. 管理评论, 2012,(8): 145–153, 159.

[8]袁靖波. 企业非伦理行为的形成机制研究: 一个整合的理论模型[J]. 外国经济与管理, 2016,(1): 15–28.

[9]张三保, 张志学. 区域制度差异, CEO管理自主权与企业风险承担——中国30省高技术产业的证据[J]. 管理世界, 2012,(4): 101–114.

[10A]gbiboa D E. Protectors or predators? The embedded problem of police corruption and deviance in Nigeria[J]. Administration & Society, 2015, 47(3): 244–281.

[11A]hern K R, Dittmar A K. The changing of the boards: The impact on firm valuation of mandated female board representation[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2012, 127(1): 137–197.

[12]Choi S J, Jia N, Lu J. The structure of political institutions and effectiveness of corporate political lobbying[J]. Organization Science, 2014, 26(1): 158–179.

[13]Gabbioneta C, Greenwood R, Mazzola P, et al. The influence of the institutional context on corporate illegality[J]. Accounting, Organizations and Society, 2013, 38(6–7): 484–504.

[14]Hughes L A, Schaible L M, Gibbs B R. Economic dominance, the “American Dream”, and homicide: A cross-national test of institutional anomie theory[J]. Sociological Inquiry, 2015, 85(1): 100–128.

[15]Kish-Gephart J J, Harrison D A, Treviño L K. Bad apples, bad cases, and bad barrels: Meta-analytic evidence about sources of unethical decisions at work[J]. Journal of Applied Psychology, 2010, 95(1): 1–31.

[16]Luo Y D. A strategic analysis of product recalls: The role of moral degradation and organizational control[J]. Management and Organization Review, 2008, 4(2): 183–196.

[17]Martin K D, Cullen J B, Johnson J L, et al. Deciding to bribe: A cross-level analysis of firm and home country influences on bribery activity[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(6): 1401–1422.

[18]Yee W H, Tang S Y, Lo C W H. Regulatory compliance when the rule of law is weak: Evidence from China’s environmental reform[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2016, 26(1): 95–112.

Institutional Context and Firm Misbehavior: An Empirical Research Based on Cross-national Panel Data

Zhou Jun1,2

(1. Dongwu Business School, Soochow University, Suzhou 215021, China;2. Business School, Nanjing University, Nanjing 210093, China)

Firm misbehavior is cancerous to the sound development of economy and society. Therefore, it is very essential to explore the antecedents and occurrence mechanisms of firm misbehavior to effectively prevent it. Existing researches mostly focus on the individual-level and contextual-level antecedents, yet ignoring the system-level antecedents which are more important. Based on institutional anomie theory, this paper mainly explores the impact of one kind of social institution, policy and legal environment, which is an important component of the system, on firm misbehavior using panel data from 152 economies during the period of 2009 and 2015. Besides, if explores the moderating roles of education, which is another kind of social institution. The main empirical results are as follows. Firstly, while cronyism is significantly and positively related to firm misbehavior, transparency of government decision-making, efficiency of the legal framework in settling disputes and reliability of police services all display significantly negative relationships with firm misbehavior. Secondly, education quality not only directly inhibits firm misbehavior, but also positively moderates the negative relationship between reliability of police service and firm misbehavior. This paper takes the lead in China to use cross-national panel data to explore the institutional antecedents of firm misbehavior. The institutional anomie theory it introduces has broad space for application in explaining the impact of institutions and culture on firm misbehavior. Our research conclusions have important practical implications for the governance of firm misbehavior.

firm misbehavior; institutional context; institutional anomie theory; cross-national panel data

F270

A

1001-4950(2017)03-0114-15

(责任编辑:子 文)

10.16538/j.cnki.fem.2017.03.009

2016-05-09

国家自然科学基金项目(71572121,71102116);中国博士后科学基金项目(2015T80538,2013M 540 440)

周 俊(1978—),男,苏州大学东吴商学院副教授,南京大学博士后(通讯作者)。

微信扫一扫二维码,可观看作者对本文的视频讲解: