团队悟性创新理论框架:中国航天工程情境下的本土创新案例研究

2017-03-23王馨,李平

王 馨, 李 平

(1. 北京理工大学 文化传承与知识创新中心,北京 100081;2. 西交利物浦大学 国际商学院,江苏 苏州215123;3. 哥本哈根商学院 国际经济与管理系 丹麦)

团队悟性创新理论框架:中国航天工程情境下的本土创新案例研究

王 馨1, 李 平2,3

(1. 北京理工大学 文化传承与知识创新中心,北京 100081;2. 西交利物浦大学 国际商学院,江苏 苏州215123;3. 哥本哈根商学院 国际经济与管理系 丹麦)

本文从本土管理研究的视角出发,立足中国传统哲学的悟性思维,研究团队悟性创新过程。所谓悟性思维,是指怀抱放下束缚的心态,采取非二元对立的观察方法,运用取象比类的认知模式(由直觉、想象、象征、联想、类比等要素所构成),获得求解问题之本质洞见的思维过程。基于知识创新和组织学习文献,并借助西方哲学家哈贝马斯的非主题知识(来自生活世界)和主题知识(来自科学微世界)概念分类,以中国航天某一创新团队的四个悟性创新案例为研究对象,本文构建了团队悟性创新理论框架。研究发现,团队悟性创新涉及个体悟性和团队悟性两个层面,分为悟性开启、悟性运思和悟性实现三个阶段,团队悟性创新不仅要充分运用主题知识,更需要巧妙地借助于非主题知识的触类旁通式启发创造性地解决问题;团队成员通过运用取象比类的认知模式,在生活世界和科学微世界之间实现有效的跨域映射,进而获得新洞见和新方案。本研究的主要贡献在于构建团队悟性创新过程模型,包含:(1)知止——主题知识领域求解卡壳,(2)归零——放下束缚回归问题原点,(3)内观——运用不同于科学观察的方法获得原创却模糊的总体思路,(4)启发——在非主题知识领域通过联想与类比触发跨域的相通启发,(5)洞见——获得求解问题的清晰本质洞见,(6)落地——通过严谨论证构建创新方案等6步骤动态过程。此外,所选取的科研团队创新情境,提供了悟性与理性思维互补接轨的实例,为东西方思维方式的会通融合提供了生动的启示。

团队悟性创新;悟性思维;取象比类;知识创造;主题知识;非主题知识;本土管理研究

一、 引 言

集体协同创新和团队知识创造不仅对于全球经济发展意义重大,也是中国在其创新型国家愿景和创造力表现不足的重压下努力求解的一个现实问题(钱学森,2009;王其藩和杨文斌,2001),因而成为与创新和创造力相关的不同领域学者不断砥砺思考之所在。从知识创造和组织学习的角度,野中郁次郎(Nonaka)借助于博兰尼(Polanyi)的隐性知识概念,提出了隐性知识和显性知识之间相互转化的SECI模型(Polanyi,1962;Nonaka,1994),在知识管理领域得到越来越多的认可(Nonaka等,2006;Wang和Gong,2010;王馨,2012)。不过,该研究尚未打开隐性知识的黑箱,没有阐明隐性知识是如何在互动中产生和演化的。为此,Crossan等人提出从直觉到解读、集成和制度化的4I创新模型(Crossan等,1999)。其中,在直觉阶段创造性认知如何从无到有生成的过程尚待深入探讨。从组织创造力的角度,学者们研究了在组织、团队或工作情境中促进和限制创造力和创新的因素(Zhou和Shalley,2007;Paulus和Nijstad,2003)。周京对反馈和跨层次创造力进行研究(Zhou,1998),Bledow等人指出创造力受积极情绪和消极情绪的交互影响(Bledow,2013),Hargadon和Bechky从集体互动的角度提出了一种集体创造力模型,同时指出当前的研究富含对个体创意、创新产生的组织和团队情境的研究,但缺乏对集体层面互动和行动的研究(Hargadon和Bechky,2006)。这些文献大多谈论创新的外部因素,忽略对内生因素理论的构建,也没有涉及创新最本源的问题,即创新思想从何处来和如何演化、如何实现从无到有的创生过程。综上所述,现有文献缺乏对于直觉感知及洞见发现的深度研究,特别是在团队互动情境中的研究。

此外,这些研究都没有将团队知识创新与本土管理学研究联系在一起,没有考虑到团队知识创新过程中本土文化情境和生活世界的作用和影响。徐淑英指出,在中国情境中必须通过完全不同的视角才能发现新的理论(Tsui,2006)。由于西方有关直觉感知及洞见发现的研究一直处于黑箱作业的窘态,中国有关悟性的传统思维应当有潜力做出独特的贡献。本文认为,本土管理学的新视角有助于探索和发现中国本土知识创新有别于西方的独特过程和特征。近年来,随着一批海外华人学者的大力推动和国内学者的积极响应,本土管理研究正在兴起(徐淑英和张志学,2005;李平,2010;黄光国,2010;梁觉和李福荔,2010;井润田和卢芳妹,2012)。李平首先提出基于传统哲学构建中国本土管理理论的思路,并对中国独特的悟性思维进行初步探索(Li,2012a,2012b,2014;李平,2013),研究了企业家创造性认知与悟性思维(即直觉想象式思维,尤其是比喻认知方式)之间的关系(李平和曹仰锋,2014)。然而,传统上悟性思维往往陷于宗教语言和日常语言的模糊性、神秘性和非学术表达,学者们在书籍或学术期刊上发表的相关成果可谓凤毛麟角(Li,2014;李平和曹仰锋,2014;冯凭,1986;侯才,2003;王树人和喻柏林,1996;高小斯,2008),尚无文献对悟性思维的构成要素和悟性思维创新过程进行研究。科学的发展必将逐步揭开人们过去未知的奥秘,悟性思维作为中国人的集体潜意识和思维特质,虽然具有一定的不可言说性,但尚存在一定可以明确揭示的空间和潜力,着力于此定能让当代人受益于这一新突破。

本文从本土管理研究的视角出发,立足中国传统哲学的悟性思维,研究团队悟性创新过程。研究认为,悟性思维是指,怀抱放下束缚的心态,采取非二元对立的观察方法,运用取象比类的认知模式(由直觉、想象、象征、联想、类比等要素所构成),获得求解问题之本质洞见的思维过程。基于知识创新和组织学习文献,同时借助西方哲学家哈贝马斯的非主题知识(来自生活世界)和主题知识(来自科学微世界)概念分类,以中国航天某一创新团队的四个悟性创新案例为研究对象,本文构建了团队悟性创新理论框架。研究发现,团队悟性创新涉及个体悟性和团队悟性两个层面,分为悟性开启、悟性运思和悟性实现三个阶段,团队悟性创新不仅要充分运用主题知识,更需要巧妙地借助于非主题知识的触类旁通式启发创造性地解决问题;团队成员通过运用取象比类的认知模式,在生活世界和科学微世界之间实现有效的跨域映射,进而获得新洞见和新方案。本研究的主要贡献在于构建团队悟性创新过程模型,包含:(1)知止——主题知识领域求解卡壳,(2)归零——放下束缚回归问题原点,(3)内观——运用不同于科学观察的方法获得原创却模糊的总体思路,(4)启发——在非主题知识领域通过联想与类比触发跨域的相通启发,(5)洞见——获得求解问题的清晰本质洞见,(6)落地——通过严谨论证构建创新方案等6步骤动态过程。此外,所选取的科研团队创新情境,提供了悟性与理性思维互补接轨的实例,为东西方思维方式的会通融合提供了生动的启示。

二、 理论背景

(一)悟性思维的特征

悟性在中国传统文化中渊源很深,儒、释、道文化都对悟性有不同程度的认识。儒家主张“格物致知”而“豁然贯通”(冯凭,1986;侯才,2003);禅宗强调引导人们直接面对事实,破除常规积习对于心性的障蔽(王树人和喻柏林,1996;高小斯,2008)。铃木大拙指出,“悟可以解释为对事物本性的一种直觉察照,与分析或逻辑的理解完全相反”(铃木大拙,1998,2013)。道家主张“万物并作,吾以观复”(王树人和李明珠,2006),提出“无”为虚静自在、灵活妙用之心境,而“有”则是“无”之方向性,因此“玄”正是“无”与“有”之转化融合等理念(牟宗三,1997)。在儒、释、道语境中,悟性或开悟不仅仅是大德高僧所具有的一种身心修证状态,比如大彻大悟,也是普通人所能及的日常修习和践行状态。当代语境下一些修行人士提出将悟性带到生活和工作中,使之达到“一如”的状态。在中国人的宗教、文化和生活中,悟性是共同的集体潜意识,认可某人“悟性好”是极高的赞誉。本研究的立场是:悟性潜能人人皆有,现实能力表现不同而已,悟与迷之间的转换是每个人的经历体验;在此仅关注普通人所能具有的悟性,侧重于悟性的思维层面,尤其是创新过程中悟性思维的运用,不提及其他方面。

国人对于悟性思维的认识,曾走过一段弯路。尤其是五四运动之后,对于科学理性的追逐,一度使得悟性思维受到抑制(王树人和李明珠,2006;张岱年和成中英,1991)。王树人指出,原创需要求知、求理,但关键是求悟,要回归悟性这一具有中国本土心理自觉、又因遮蔽而缺失的“原创之思”。他认为,在概念思维已经成为多数人的思维常态时,需要找寻一定的转换和合理的平衡机制,解除概念思维对于象思维的压抑(王树人,2005)。杨义认为,讲中国现代学术体系,不讲悟性或感悟的现代形式,就没有讲到要紧处;悟性是沟通中西方学术的重要思维方式,也是中国传统思维方式所具有的优势;东方的感悟性和西方的分析性,在人类思想史上双峰并峙,可以相提并论、互释互补(杨义,2008)。管理学者对悟性的研究仍是凤毛麟角。李平指出悟性思维是中国传统思维方式的核心之一,悟性思维是产生创造性认知的源泉;认为悟性思维以直觉为基础,以想象为媒介,用比喻推论手段产生本质洞见,是独具中国特色的一种比喻推论的非概念、非逻辑思维方式(Li,2012a,2014;李平,2013)。

本研究认为,悟性是一种直觉洞察力,强调回归本心,回到问题原点,放下非此即彼的二元对立执见,从不同事物之间的深层联系去发现共同属性,进而提出富含本质洞见的新思路。悟性思维是指怀抱放下束缚之心态,采取非二元对立的观察法,运用取象比类认知模式(由直觉、想象、象征、联想、类比等要素所构成),获得关于求解问题之本质洞见的思维过程。悟性思维包含放下束缚之心态、非二元对立的观察法、取象比类的认知模式以及获得本质直观洞见四个组成部分。放下束缚之心态开启了悟性思维的过程,非二元对立的观察实现了对事物特征的整体象征性把握,取象比类的认知模式通过联想与类比在象的动态流转中发现相通属性,由取象比类到获得本质直观洞见往往是一个突然的、跳跃性的过程。可以说,悟性思维具有整体性、动态性及悖论双方相生相克性。

1. 放下束缚之心态

悟性的开启必须在思维时悬置已知之见,要清空自己、抛弃既有的成见束缚,这样才能比较轻松地回归到象思维的本真,归回事物的本来面目,并由此焕发打开新思路、新境界的生机(王树人,2012)。道家主张“静观”与“玄鉴”,而达于“致虚极、守静笃”,而无我、心斋和坐忘都是这种内在观察(即内观)的修养方法,以便能够在观察时泯灭物我关系,达到心物一元的状态(冯凭,1986;王树人和李明珠,2006;王树人,2012)。20世纪70—80年代西方学术界开展了关于冥想(meditation)和正念(mindfulness)的诸多研究,并开始将其研究应用于商业实践,大体是佛教止观和理性专注的结合,但严重缺乏道家及禅宗思想的深度,尤其是在上意识必须清空归零,下意识才能自在内观方面(Li,2012a,2014;牟宗三,1997)。

2. 非二元对立的观察法

科学观察通常是指二元对立的观察,有主体和客体之分,作为观察者的主体和作为观察对象的客体是分离的,主体要保持一种客观的态度,以免自己的主观态度影响观察结果。与之相反,悟性观察是非二元对立的观察,强调无主体和客体之分别,观察者与被观察者是直接同一的,观察者要用心体会所观之物,以直觉达到浑然一体的认识结果和境界(杨义,2008)。佛经《四念处经》指出“行者须观身如身,观受如受,观心如心,观法如法”(哈磊,2006)。即要与所观事物成为一体,观察出事物的本来面目。《易传》指出,“常事曰视,非常曰观”(爱新觉罗•毓鋆,2016),与眼睛的“视”相对,这里的“观”超越于用眼睛看,而是用心去领会、体会事物的特征和本质。《周易•系辞下》有对非二元观察的描述,“古之包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情”;“近取诸身,远取诸物”是为了“观物取象”、“立象以尽意”(刘君祖,2011)。观的目的是取象,所取得的总体印象作为元象(所形成的第一个意象),要能回答观察者的问询,通过意象总体上把握事物的突出特征,进而走出由表及里认知的第一步。意象本身是一种象征,是物象和情景的一个代表物(胡伟希,1986)。意象并非对客观事物的纯理论抽象,而是一种介于纯感性和纯理性之间的“取象”,它直接运用具体的、个别的形象和特征去把握一般,用生动直观的事情去喻指抽象深奥的道理(张岱年和成中英,1991;王树人,2012)。

3. 取象比类的认知模式

取象比类,或称广义的比喻思维,是东方主流的认知系统,有别于西方感性经验归纳以及理性逻辑演绎两大主流认知方式(张岱年和成中英,1991;马子密和贾春华,2012),是指运用带有感性、形象、直观的概念和符号表达,把不同事物之间内在的共同性质和规律,通过比喻、象征、联想等办法凸显出来,使之成为可以理喻的内容的思维方式(张岱年和成中英,1991;王树人,2012;高晨阳,1994;王前和刘庚祥,1993;王前,1997;朱靖华,2005,2006,2007)。这一方法比较集中地体现在易、医、道、禅、儒的认知活动中,在古代文学、天学、地学、化学、工程技术等领域也有所体现。古人通过取象比类、感而遂通达成了对天地宇宙规律的认知。作为中国传统思维认识对象的“象”,是认知的结果,既有现象、形象、表象的含意,又有象征的含意,还包含理性的、抽象的成分(王前,1997)。取象的目的是实现从所见到所知的转换,在“象以尽意”所获得的事物总体特征的基础上,从表象进一步深入到事物的本质。比类是用一种事物的性质来比喻另一种事物的性质,要说明的不是两类事物的表面联系,而是它们之间深层次的关联,不是某一事物的特殊性质,而是某一类事物的共同性质(Li,2012b;王前和刘庚祥,1993)。所涉及的“类”不完全等同于西方形式逻辑的“类”。在中国传统思维中,凡是能够相感、相从、相召、相动的事物,则为同类,而功能、行为方式、动态或静态属性相同也归为一类(王前,1997;卡普拉,1999;李约瑟,1990;刘长林,1990)。取象比类将本体和喻体视为两个边界模糊的基本类别,并在这两大域界上展开联想与类比,这就会建立本体域与喻体域之间的映射,使之在本质上的深层联系和共同属性愈加凸显。寄意深刻、充满玄妙的话语机锋和参话头,往往是禅师开启悟性的重要方式。老庄的著作中大量运用明喻、暗喻、借喻手法,几乎比比皆是。值得一提的是,有关比喻的内容在Polanyi和Nonaka的研究中都有所涉及(Polanyi和Prosch,1975;Nonaka,1994)。李平对于悟性思维的定义也明确指出了悟性思维对于比喻和联想的运用(Li,2012a,2014;李平,2013;李平和曹仰峰,2014)。

4. 获得本质直观洞见

一旦好的“取象比类”找到了,以往由于浮浅体验造成的困惑和矛盾就会一扫而光,人们的心里便出现一种洞见本质的“澄明”境界,豁然开朗(王前和刘庚祥,1993)。悟性具有获得本质洞见的能力,实现由表及里的认知。禅宗对于开悟有顿悟和渐悟之分,神会和慧能的禅诗生动地展现了顿悟(sudden enlightenment)的突然性和渐悟的逐渐修持特性,但两者都与理性的逻辑推理步骤不同,具有一定的跳跃性。西方认知心理学将灵感突发(sudden insight,原译为顿悟)列入研究范畴,指出人们在解决问题的过程中,往往会遇到一个明显的障碍,俗称“卡壳”;同时灵感突发被认为是通过经历一个认知重构的过程而获得,这个重构过程是唯一获得正确答案的途径(Epstein等,1984;Ohlsson,1984;Weisberg,1995;罗劲,2004;傅小兰,2004;Rathbone,2013;Kounios和Beeman,2014)。

(二)知识创新中的跨域启发和知识类型

1. 生活世界对科学微世界的跨域启发

科学微世界和生活世界之间的关系是本土管理研究的一个重要问题。李平认为,将中国本土哲学有效地应用到科学研究之中既有必要也有可能,因为生活世界的模糊比喻对于科学世界严谨概念的构建具有一定积极意义,可以实现从生活世界到科学微世界的映射和转化(李平,2013;Li,2014)。黄光国赞同西方学者将科学微世界与生活世界严格区分的观点,对两者关系的这一表述提出异议。他认为,人们在生活世界和科学微世界中所使用的语言完全不同,鉴于理论化的过程中必须对每一个核心概念作严谨的定义,因此不提倡学术研究者以生活世界的语言作为构念化的基础(黄光国,2006)。至于生活世界的语言和知识,能否以间接的方式有助于科学微世界的概念界定,他并未提及。本质上,这一问题与理性和悟性能否互补接轨的问题如出一辙。

生活世界的概念是哲学家胡塞尔从科学理性批判角度提出来的,哲学家哈贝马斯发展了这一概念(于尔根•哈贝马斯,2001),并进一步提出了非主题知识(unthematic knowledge)的概念,将生活世界与科学微世界之间的关系剖析得更加明晰,而王馨首次将非主题知识的概念引入管理学研究中来(Wang和Gong,2010)。哈贝马斯认为,生活世界的非主题知识能够对科学微世界主题知识(thematic knowledge)的有效性起到令人信服的解释作用,认为社会互动的参与者之间正是依赖非主题知识,并把它作为语义学和语用学的前提(于尔根•哈贝马斯,2001)。可以说,哈贝马斯的论述为生活世界和科学微世界之间互补关系的发现提供了独特的思路。

我们认为,生活世界对于科学微世界具有跨域启发作用,科学微世界概念引入之时与生活世界的认知应该是合一的,这样才能做到事和与理合的一致、逻辑推理和历史演进的统一。生活世界对于科学微世界具有触类旁通的启发作用。触类旁通一语具有通过联想与类比实现理解的含义,也有临时搭建的、从最临近处、熟悉区建立联系的含义,后者形同“脚手架”。脚手架的概念起源于维果茨基的最邻近发展区学习理论,其涵义是学习者从实际认知水平出发跨越最邻近发展区,达到潜在认知水平时需要获得的外界帮助,这种帮助会随着学习者认知水平的提高逐渐淡出(Vygotsky,1978)。

2. 主题知识和非主题知识

在知识创新理论中,隐性知识和显性知识的研究占了主流。本文采用的是非主题知识和主题知识这一新的知识分类。德国哲学家哈贝马斯提出行动沟通理论的过程中,为了解决知识分子和普通民众之间的沟通问题,提出了新的知识分类。在《后形而上学思想》一书中,哈贝马斯将知识划分为主题知识和非主题知识两大类(于尔根•哈贝马斯,2001)。主题知识是指“在言语行为中被主题化了的知识”,是社会互动的主旨和核心,主题知识有效性的标准是命题为真、逻辑规范正当和主体真诚信奉;而非主题知识来自于生活世界,是能让主题知识的“有效性”变得“令人信服”的“准”知识,具有对晦涩的主题知识进行解释,依言施事的功能,与个体眼界的开阔程度、不同领域之间的通达程度和背景积淀的深厚程度有关(Wang和Gong,2010;王馨,2012;Lafont和Medina,1999)。依据不同的非主题知识对主题知识所具有的不同解释功能,哈贝马斯将其进一步细分为视域知识(horizontal knowledge)、语境知识(contextual knowledge)和背景知识(background knowledge)三种(于尔根•哈贝马斯,2001)。通俗地讲,视域知识就是我们日常语言中所说的眼界、视野或境界。“云在青天水在瓶”,一个那么高远,一个那么浅近,这就是不同的境界。当参与者彼此之间的视域融合时,视域知识可以为言语情景提供含义大致相同的解释。语境知识是言语者“在共同的语言范围、共同的文化氛围、共同的教育范围等,亦即在共同的环境或共同的经验视野里”所确定的知识。具有跨语境和跨文化背景的人,通达能力较强,能够在不同文化之间自如切换。背景知识具有更大的稳定性,是经得起时间考验的深厚积淀,不受偶然经验影响。无论视域知识、语境知识还是背景知识,都来自于参与者从生活世界获得的活生生的直接经验,是自身的经历、意识、见解、互动和思考的交融。不过,哈贝马斯也未能涉及非主题知识(生活世界有关知识)对于主题知识(科学微世界有关知识)在“解释性功能”以外的作用,特别是前者在创建后者中的直接或间接的独特作用。

由此,我们将悟性思维中的放下束缚之心态、非二元观察法、取象比类认知模式、获得本质洞见四大特征,以及知识创新中的跨域启发和新知识类型等内容,作为团队悟性创新的理论基础,试图通过案例研究在这些目前尚未建立联系的理论和概念之间发现新的联系,进而构建出团队悟性创新理论框架。

三、 研究方法

本研究在设计上是同一个团队的四个悟性创新案例研究,目的是产生理论模型和进行解释说明。由于本研究的目的是构建全新理论框架,并且包含互动过程,我们需要采用案例研究方法(Eisenhardt,1989;Eisenhardt和Graebner,2007;Siggelkow,2007;李平和曹仰峰,2012)。为了使案例提供有效的说服例证,一方面,我们力求在前面的理论阐述阶段做到自足自立,厘清所提到的构念;另一方面,我们将在案例数据分析过程中,使数据更贴近于理论构念,有选择地提供与之息息相关的细节,让读者就每一个构念看到具体的实例(Eisenhardt和Graebner,2007)。本案例研究采用了理论抽样的方式。选择这些案例,是因为它具有非同寻常的启发性,是如同“会说话的猪”一样的极端案例,是难得的研究机会,也非常适合说明和扩展不同构念间的相互关系和逻辑(Esenhardt和Graebner,2007;Sigglkow,2007)。

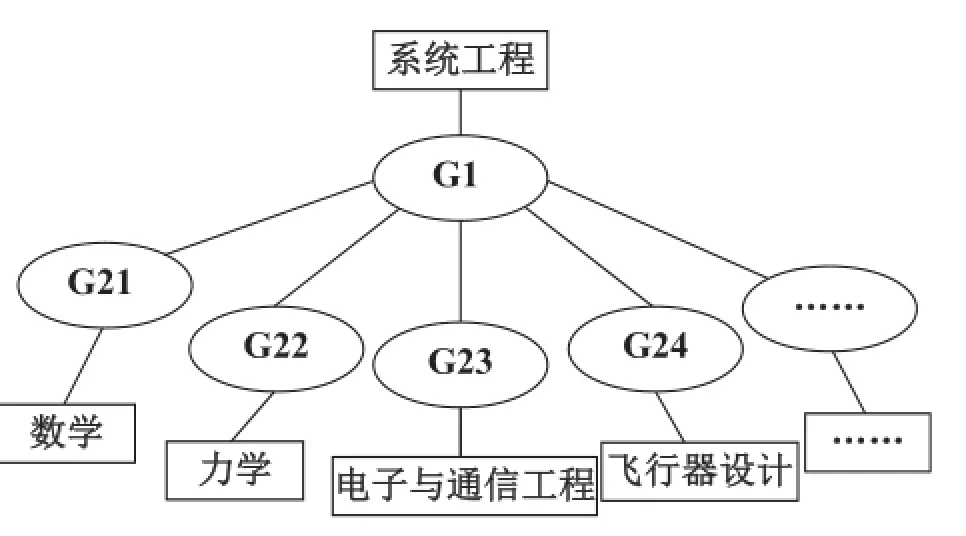

这些案例源于已经完成的航天导师制团队的代际协同创新研究课题,是在访谈中意外发现该团队的悟性创新特质,后来在开展本研究时进一步深入追踪细节,逐步访谈更多的团队成员。通过领域内领导、专家的推荐和我们自己的研究,所选择的团队是中国航天领域某一卫星测控团队,团队内访谈的对象都是航天卫星测控专业范围内的领军人物(包括首席科学家、杰出专业人才、学科领军人才和科技创新人才),是一直奋斗在该领域内、并为该领域的知识创新做出重要贡献的精英。该团队具有中国航天重大科技工程领域团队的两大典型特征(Hooke,2003;Williams,2000;王馨,2013):一是“老带新、传帮带”导师制团队(mentoring team);一是多学科任务团队(multidisciplinary team)。案例中所研究的某卫星测控团队中,G表示代际(generation),导师(G1)是团队领导者(mentor),团队成员20余名,G21,G22,G23和G24都是被指导者(mentee),团队成员来自不同的专业背景,主要成员和学科构成如图1所示。

(一)数据来源

我们的研究建立在以下四种数据源基础上,包括:(1)访谈数据,来自对团队领导者、成员、团队上级管理者和领域内权威(院士)的半结构化访谈;(2)档案数据,包括媒体报道、文献发表、内部资料和其他由受访者提供的资料;(3)观察资料,对团队互动研讨过程的非介入式参与和观察;(4)以电子邮件、电话访谈、微信、后续访谈、阶段性结论反馈的方式,来填补所缺失的数据和进一步确认重要的细节。各种类型的案例数据描述见表1。

图1 中国航天某卫星测控团队成员和学科构成

表1 案例数据描述

案例研究大约持续了6年时间,从2010年4月到2016年12月。研究所用的主要数据是90—120分钟的半结构化访谈,大约进行了20次访谈,包括整个团队、上级领导管理者和领域内专家这三种类型的被访谈者对同一事件所提供的互补信息;团队领导者和成员之间对同一事件所提供的细节和事实之间的印证;一些受访者不止访谈一次。在每次访谈前,先向被访谈者提供半结构化访谈提纲,在访谈时保持足够的开放性,以便摆脱预设的理论框架的束缚,不断发现更多新鲜的信息,更客观地了解团队互动的真实情景,并在这个过程中实现理论和现实之间不断的往复循环。在初稿写就之后我们几易其稿,每次都就文稿内容与受访者沟通,进一步深化、改进和精炼理论、案例及其映射关系。

(二)数据分析

我们采用综合的、涌现的研究方式来追踪这个团队的悟性知识创造特征和过程,此方式有助于从案例数据中进行理论构建与理论扩展。埃森哈特指出,在单案例研究中可以通过在文中展现一个相对完整的故事描述,进而化解展示丰富数据的挑战。单案例故事一般采用叙述性方式,先分门别类地引用关键受访者的语录和其他支持性证据,然后促使故事与理论相互交融,由此解释实证证据和新理论之间的紧密联系(Eisenhardt,1989)。我们在每一个案例的数据分析中采用此方法进行。在悟性知识创造案例的判断标准上,参照悟性思维的四个构成要素,我们初步框定了四个前提:

a. 怀抱放下束缚之心态(由于思路卡壳,必须回归原点);

b. 采取非二元对立观察法;

c. 运用取象比类认知模式;

d. 最终解决方案建立在本质洞见上。

此外,在研究团队悟性创新的过程中,发现悟性创新发生在个体和团队层面,因此我们分别选择个体悟性案例和团队悟性案例,以展开对比研究。

依照以上标准,我们选中了四个案例,包括:(1)飞船返回舱落点预测项目,将飞船返回舱理论落点精度由工程要求的10公里提高到1公里以内,创造了返回舱与搜救直升机同时落地的航天奇迹。(2)卫星陀螺标定项目,通过转移矩阵改进陀螺标定算法,精确定位卫星空间姿态,极大地提高了卫星定位精度。(3)小行星平衡点附近轨道和运动规律项目,相关成果在国际顶级杂志上发表。(4)失控卫星空间抢救项目,节省数十亿元经费。以上四个案例中,前两个有关团队悟性,而后两个有关个体悟性。

四个案例具体描述如下:

案例1(团队悟性):飞船返回舱落点预测项目

1. G1指出,承担这个任务的最初,我们采用最优估算法处理测量数据,从现在的观测点看现在的位置和速度,然后通过动力学模型去跟地球相交。因为飞船返回舱下落过程中动力学过程复杂,模型处理数据中总是存在收敛性差的问题,引起传统动力学模型预报方法精度不高,几次任务试验表明精度只能达到10公里预报误差。最优估算方法不成了。

2. 我开始重新寻找思路。后来想到顺向不成了就用逆向的,开始采用逆向思维去琢磨。

3. 如果飞船不带降落伞飞行是垂直下落的话,那么带了降落伞是什么状态?某一天突然想到漂移这个概念,当时我的思路还有些模糊,不过感觉自己接近于发现问题的本质。

4. 在我向团队发布这个想法的第二天,团队中就有人提到羽毛球是这样打的。G22指出,比如羽毛球,没有风时是垂直下落,有风时是自然漂移。林丹打球真是出神入化,人家是高手。羽毛球高手都是能提前预测到羽毛球的落点。羽毛球的漂移和飞船的漂移是一个道理,飞船落点预测跟高手打羽毛球时接球是一样的。

5. 那么我们就假设飞船是垂直下落,然后算一个漂移量。

续4. G24指出,在项目立项评审的过程中,就漂移量计算降落伞速度问题,又有人提到飞船返回落点的预测类似于船和水之间的关系。水流速度有多快,船速就有多快,那么知道了水流的速度就知道了船的速度。

续5. 从这里就得出船作为一种载体,水作为一种介质,载体的速度与介质的速度是存在关系的。对于飞船来说,知道了气象风的速度,就知道如何来计算降落伞的速度了。

6. 这样,我们将任务问题聚焦成风速函数的算法问题,从最初的最优估算法转变成最小二乘法,最终提出折算气象风修正舱下点预报落点的方案,通过对返回舱在气象风作用下进行漂移运动建模,修正实测舱下点数据。

案例2(团队悟性):卫星陀螺标定项目

1. G21指出,陀螺用于确定卫星的姿态,陀螺标定的精度越高越好。原来的算法是单纯地用近似的太阳方位公式标定陀螺,标定误差是在零点几度。我们两个人仔细地讨论这个事情,看能不能改进算法把精度提高。我们一直在琢磨,但都不得其解。

2. 我不断地在心里琢磨这个问题,一次次推倒重来,整体地考虑它,后来某一天在听音乐放松的时候——

3. 我突然想到能不能用转移矩阵进行计算。按道理来讲,卫星本体坐标系相当于地球的惯性坐标系的转移矩阵,并不直接关联到陀螺和太阳,只是一种间接关系。我们的想法是把太阳的方向矢量、地球的方向矢量都在卫星的本体坐标系里表示出来,相当于把一个间接的东西做精确了,然后导致最终把一个直接的东西做精确了。

4. 这个转移矩阵算准了的话,对整个过程是非常重要的。当时讨论转移矩阵计算的时候,另一个团队成员说这是好几重相对运动啊,不仅是卫星的相对运动,还有姿态的相对运动。看能不能打比方一个人在火车上走,火车相对于地面在运动。这样计算人在火车上行走的速度时,还要参看火车相对于地面的速度。然后我说,火车相对于地面,比人相对于地面跑得快呀。他说,那显然啊。然后我说有了。如果能把火车相对于地面的速度算得很准的话,那么人相对于地面的速度就更能算准了。

5. G23指出,这时候我们就知道应该从哪个方面去提高陀螺标定的精度,知道哪个变量产生的作用是最大的。

6. 最终,我们在卫星陀螺标定项目中,改进了算法,把精度提高了。

案例3(个体悟性):不规则小行星平衡点附近的轨道与流形理论

1. G21指出,一开始考虑小行星平衡点运动是高维度的6维空间运动。后来我就拿小碗放一个小球,用这个去类比平衡点附近的运动,有一个直观的东西去类比,更容易理解一些。那么就这样把6维空间拆成6个1维、3个2维或者1个2维和1个4维,通过从低到高类比,用我们看得见摸得着的东西,去理解、去想象更高维的东西。1维和2维的空间比较容易运用类比去直观理解。对于不可拆分的4维,这里面的运动不是周期性的,怎么去类比呢?思路卡壳了。

2. 从那时候开始,我就彻底抛弃了原来积累的一切知识基础——

3. 纯粹站在什么都不知道的状态,就像婴儿对未知世界的探索,突然有一天在骑自行车的时候我想到了马鞍。

4. 马鞍我们都知道嘛,你骑上去,在两腿这个方向上是最高点,沿着马鬃毛的方向是最低点。然后,如果在马鞍上放一个东西,马鞍面如果光滑,放一个小球,如果没有切向的运动和切向的力的作用的话,就会一直是周期运动;有切向的运动或力的话,就会掉下去,不是周期性的。马鞍是对称的,我就想,4维分不开这种情况的特征值是不是也是对称的。

5. 马鞍面我在解析几何里学过,这样小行星平衡点附近的运动在4维子空间相对原点对称的投影运动就类比出来了。

6. 后来相应的特征值方程都做出来了,算出特征值是左半平面有一个,右半平面就有一个,上半平面有一个,下半平面就有一个。搞出来之后我自己突然一下子被震撼到了。相当于从一个突破口撕开,物理规律非常完美地展现在面前,那种震撼的程度要比高兴的程度大,内心很纯净,感觉很神奇。后来我向其他人讲述的时候,另一个成员也高兴得手舞足蹈,我讲的时候他理解了,有恍然大悟的感觉。

案例4(个体悟性):失控卫星空间抢救项目

1. G22指出,当时是抢救一颗探测卫星,要把它的姿态推断出来才能进行控制。通常卫星的轴都是中心指向的,推断姿态的时候就考虑怎么把轴定准。如果卫星正常的话,那个轴的自旋在空间上是恒定的,这样运用公式进行运算是可以的。但是,这颗卫星我感觉那个轴在边上画了一个圆,变成一个圆了,怎么回事?肯定是思路走偏了,这个路肯定不行了。

2. 这样的话就要考虑一个新思路,那时我脑子里整天想的都是这个任务问题,压力很大。

3. 我的感觉是卫星翻了,一个伸杆翅膀没展开,在空中自旋。

4. 这相当于人的一个胳膊伸开了,另一个胳膊没有伸开,不平衡了。卫星指向中心的轴都歪了、偏转了,就像人走路不平衡,容易摔倒。怎么算那个轴的指向呢,自旋角速度怎么算?角速度不知道,卫星姿态就定不下来,就无法进行控制。

5. 当时导师正在那里抽烟,我突然灵光一现,想到是不是特征值的问题。那天我说去抽烟,实际上抽烟对我来说一点儿乐趣也没有,就是到那个地方跟导师、跟大家聊一聊,放松放松,导师对抽烟还稍微有一点儿瘾。特征值是以前上大学时学到的东西,不过,那些天我脑子里却从来没有想到过这个。当时我就很自然而然地想出来了,导师问我怎么想到的,我也不知道怎么回事。我跟导师之间话也不是很多,但是在他身边我就是能想到一些好点子。G1指出,后来我们讨论就是那样,思路就定下来了。

6. 最终,就把卫星的运动规律抓住了,把失控卫星控制住了。

四、 案例分析

在以上四个案例的基础上,我们从知识类型、认知模式和创新过程三个方面,以知识为解释单元剖析基于悟性思维的团队创新过程。

(一)知识类型

根据哈贝马斯对非主题知识和主题知识的描述,我们对非主题知识和主题知识进行界定。从操作维度上,将非主题知识定义为:并非与所要完成的任务或者实现的目的直接相关,而是与生活中的体验密切相关,有助于达成理解的知识;将主题知识定义为:与人们所要完成的任务或者实现的目的直接相关的学科知识。接下来我们评估了被访谈者陈述的各种知识,对所表现出的两种类型知识进行了划分,见表2。

表2 非主题知识和主题知识例证

在案例1中,通过引入打羽毛球这一来自生活世界的某一运动语境,团队成员获得了对漂移这个原创却模糊的总体思路(由新的非主题知识和旧的主题知识共同构成)的把握,从而明确提出了漂移量这一新主题知识;通过水中行船这一生活语境非主题知识的引入,启发团队成员产生了用气象风来计算降落伞速度的新主题知识。可以说,非主题知识不仅有助于达成团队内对主题知识的理解和共识,还在语义上进一步深化,促进和启发了新主题知识的生成。

在案例2中,将卫星的本体坐标系相对于惯性坐标系的运动,解释为火车上的人相对于地面的运动这一生活语境的非主题知识(启发于“转移矩阵”这一总体思路),不仅有助于达成对主题知识中所涉及的多重相对运动的理解,还进一步帮助团队成员明确了在这些相对运动中至关重要的变量所在,促使其明了方程建构的重点,进而产生了新主题知识。

在案例3中,将小行星在平衡点附近4维子空间的运动,解释为马鞍上的小球运动这一生活语境的非主题知识,促进直观解释的产生,启发了新主题知识。

在案例4中,将探测卫星的伸杆没有展开、在空中自旋这一主题知识,理解成人的胳膊没有伸开、原地画圈,特别是每人都有各自的独特形象特征这一生活世界的非主题知识,非主题知识对新主题知识的产生起到了一定的解释和启发作用。

可见,非主题知识对主题知识的影响作用共有两种:一是解释和理解;二是启发和创造。首先,来自生活世界的非主题知识,虽然并非与科学微世界的新主题知识直接相关,但是却对主题知识的有效性起到了解释、增进理解和达成共识的作用。这一结论与哈贝马斯关于主题知识和非主题知识之间关系的界定是一致的。此外,悟性知识创造强调回归问题原点,利用来自生活世界的非主题知识,因为非主题知识具有直白而新颖的启示作用,为创新者所熟知,为人们获取相对抽象而陌生的主题知识的本质洞见提供了有效的帮助。特别需要指出,以上两种作用都离不开非主题知识与主题知识之间的交互作用以及有机整合。换言之,非主题知识不能单独对全新主题知识产生任何作用。同样,没有非主题知识的参与,全新主题知识也不可能产生。

(二)认知模式

取象比类已经成为该团队解决科学问题过程中经常运用的一种认知模式。在团队互动过程中,他们自觉不自觉地将科学微世界的问题与对生活世界、自然界的感受和体验联系起来,同时借用生活世界的某种事物来比喻科学微世界的另一种事物,实现对两者本质联系和共同属性的认识,从而实现全新主题知识的创造。悟性思维的核心机制是取象比类模式。从认知模式分析,非主题知识与感性思维(即感性认知系统)密切相关,而主题知识与理性思维(即理性认知系统)密切相关。为了行文连贯,在此将非二元对立观察得出的原创、模糊的总体思路,与取象比类过程一起分析,由表及里地展开,这一作用详见表3。

案例1中,通过两次取象比类提出了折算气象风修正预报飞行舱落点的方案,实现了“漂移”这一原创却模糊的总体思路的逐步清晰化,先是发现了飞船落点预测和林丹打羽毛球这两个领域之间的深层联系和共同属性,之后又通过水中行船与飞船速度计算之间的相通之处,获得了求解问题的清晰洞见。换言之,取象比类起到了在生活世界和科学微世界之间实现跨域映射,从“脚手架”式启发到清晰的本质洞见的转变。

案例2中,“转移矩阵”这一原创却模糊的总体思路是该项目成功的关键,而转移矩阵中的复杂系统之间的关系是很难厘清的。通过将这一复杂系统与人在运动的火车中的行走相类比,促使团队成员识别出其中的多重相对运动关系。对于多重相对运动关系的识别,进一步类比发现火车速度的提高是整体速度提高的关键,进而引发了在转移矩阵中对关键变量的识别和新算法的产生。值得指出,案例2与案例1极为类似,都是从原创却模糊的总体思路出发,发现深层联系和共同属性,获得本质洞见,最终成为清晰的理论概念,而且都是通过团队的取象比类而得以完成。这与其他两个个体悟性案例不尽相同。

案例3中,团队成员个体通过取象比类将1、2、4维空间平衡点附近卫星的运动比类于小球在碗中的运动和马鞍上小球的运动,促使生成了马鞍面特征方程和关于6维空间运动规律的主题知识。在将6维空间拆解为1、2、4维运动,所提出的“马鞍”这一原创却模糊的总体思路是问题的突破口,为后面得到相对原点对称这一属性,以及基于原点对称的特征方程提供了联想和类比的基础,进而把在1、2、4维运动组合为6维空间的整体运动的过程中,所采用的是化繁为简、由简入繁的取象比类方法。与前两个案例不同的是,在获得原创且模糊思路的前后,个体都在采用取象比类的方法,而不是像团队的取象比类仅发生在之后。

表3 取象比类认知模式

案例4中,通过取象比类方法的多次运用,逐步地在卫星的部件(伸杆)、卫星的姿态(自旋)和故障卫星(整体)与人的肢体(胳膊)、人的姿态(歪斜)和人的整个躯体(摔倒)之间建立了跨领域的一一映射关系,使得团队成员个体在思维上将卫星的语境和人的语境之间整体性地连接、对应起来,特别是某个人及其抽烟动作等标志性形象与故障卫星及特征关联起来,“卫星在空中自旋”这一原创却模糊的总体思路,为引发顿悟到故障卫星解决方案中的特征值概念,搭建了思维转换契机。此案例与第3个案例相同,在获得原创且模糊思路的前后,个体都在采用取象比类的方法。

对于所采取的取象比类认知系统,团队成员有一定的明确认可,同时认为他们在思考问题的过程中,也在概念和象之间进行互动切换。当所考虑的内容相对于自己的认知过于抽象时,团队成员就会采用取象比类的方法;如果对某些概念已经熟稔于心,就会直接运用。通常非二元观察所获得的意象,是从最熟悉的概念之处突破的,形成对所解决问题的一个总的方向或印象;接下来对于不熟悉处、抽象生涩处采用取象比类,用象思维在熟悉的和不熟悉的特征之间建立直观连接、找到相同相通之处,再寻到获得洞见的紧要之处。个体悟性创新更频繁地采用取象比类方法,更自如地在象和概念之间切换,取象比类成了一种自然而然的验证,能用生活世界的具象来描述、解释的,个体的理解就会更通透一些。

G24指出:“我们在用物理规律的时候,不仅要把这个物理规律弄成几何图形、微分方程或者代数关系来表达,有一个直观的东西去类比的话,更容易让人理解,我自己弄的时候就这样。”

G23指出:“在解决任务的过程中我们从生活中获得了一些启示,就我们而言看到了一些这样的现象,然后从现象再到数学问题。如果从一个任务问题直接到数学问题,单纯用数学严谨地推导就太复杂了,对于我们来说是困难的,也是无法实现的。我们有时要通过生活中常见的现象发现定理,然后再用数学的方法加以证明。”

总的来说,该团队在知识创新过程中,采用了象和概念之间相互转换的模式。从取象比类认知模式的角度看,所取的象也包含法象,作为法象的概念,也是象的一种表现形式。首先,悟性思维认知系统强调利用取象比类,通过由此象联想到彼象这一流动转换过程,在非主题知识和主题知识之间以及生活世界与科学微世界之间建立桥梁,进而通过跨领域的联想与类比,发现深层联系和共同属性,产生求解问题的清晰本质洞见,最后通过论证检验确认,产生创新解决方案。一旦找到恰当的比喻,人们的心里便出现一种澄明的境界,豁然获得本质洞见。

(三)创新过程

团队悟性创新整体动态过程经历六个步骤,具体包括:(1)知止——团队成员在主题领域内按照常规套路解决疑难问题之时遭遇卡壳,而打破沙锅式的探究也不得其解;(2)归零——回归问题原点,放下既有主题知识的束缚,转而以自然放松或者其他方式(例如,逆向思维、不按常理出牌、听音乐、抽烟放松)另辟蹊径;(3)内观——运用不同于科学观察的方法,某一时刻突然产生了原创却模糊的总体思路;(4)启发——团队运用取象比类认知模式互动,实现非主题知识领域与主题知识领域有效的跨域映射,借此触发了深层联系和共同属性的启示;(5)洞见——在面向求解问题时获得了清晰本质洞见,整合了主题知识领域与非主题知识领域;(6)落地——最后团队成员对深刻洞见进行严谨的论证和检验确认,构建出富含全新主题知识概念的创新方案。

在悟性思维的四个构成部分之外,本研究对团队悟性创新过程有了新的发现。团队悟性创新分为三个阶段,包括悟性开启、悟性运思和悟性实现,三者各司其职,相互对应。悟性开启属于从上意识转入下意识的第一阶段;悟性运思属于下意识阶段的第二阶段,从“无”(虚静自在、灵活妙用之心境)通过“玄”(“无”与“有”之转化融合)转向“有”(即“无”之方向性);悟性实现属于从下意识转入上意识的第三阶段(牟宗三,1997)。

悟性开启:涉及第1步骤“知止”与第2步骤“归零”。就知止步骤而言,悟性不是能够随时随地开启的,由于理性思维成为科研中的常态思维,悟性思维这一原创之思受到遮蔽,在理性卡壳之后被动地悬置了理性思维,知止步骤为悟性的开启提供了转换条件。就归零步骤而言,只有通过一定的机制,或是不同的思维方式、或是不同的情景转换,进一步涤除既有经验和知识的束缚,去掉偏执和杂念,真正实现理性超越,才能为悟性发挥作用的状态。归零方式因人而异,在案例中逆向思维、听音乐放松、主动放空、抽烟放松等都发挥了一定的作用。归零步骤与悟性思维四个组成部分的第一部分相互对应。

悟性运思:涉及第3步骤“内观”与第4步骤“启发”。这个阶段与悟性思维四个组成部分的中间两个相互对应。需要指出的是,内观步骤不是用作为感官的眼睛去看,而是用心去感知、觉察、观察,实现观察者和被观察者的心物一体,实现感性超越,因而达到通过取象比类获得启发。案例4中“纯然站在什么都不知道的状态,就像婴儿对未知世界的探索”是对这一步骤的最好写照。由此可见,悟性运思是在超越感性和理性束缚的基础上实现的。

悟性实现:涉及第5步骤“洞见”与第6步骤“落地”。超越感性和理性束缚的悟性运思能够实现悟性洞见,即第5步骤,与悟性思维四个组成部分的最后部分相互对应。此外,由于所研究的团队是科研情景,需要对悟性得到的洞见进行科学严谨的论证,这样团队成员就要善用理性逻辑,构建出全新的解决方案。

团队悟性创新的三阶段中的6个步骤动态过程如表4所示。

表4 团队悟性创新6步骤动态过程

案例1中,团队悟性创新经历了这样六个过程:(1)团队成员最初考虑采用惯用的最优估算法来处理测量数据,但是传统动力学模型预报方法精度不高,总是无法达到较好的收敛性,在这个问题上思路卡壳了。后来,几次任务试验都不得其解,只能达到10公里预报误差。(2)认识到传统方法不成,回归到问题原点,开始采用逆向思维方式思考问题。(3)某一天个体突然想到漂移这个原创却模糊的总体思路,即如果飞船不带降落伞飞行是垂直下落,那么带降落伞就是向外漂移。(4)通过团队成员共同运用取象比类,借助于林丹打羽毛球以及水中行船这两个比喻,实现了非主题知识和主题知识之间的跨域映射,触发有关羽毛球和水中行船与飞船在落点预测和速度计算方面的深层联系和共同属性的启示。(5)面向问题获得由原点计算漂移量和由气象风计算速度之本质洞见。(6)最终基于新的主题知识概念(漂移量的风速函数这一理论观点以及最小二乘算法解决飞船返回舱落点预测)提出创新方案完成任务。

案例2中,团队悟性创新也经历了同样六个过程:(1)团队成员原来的算法是单纯地用近似的太阳方位公式标定陀螺,误差在零点几度,一直琢磨不得其解。(2)某一天某人放松听音乐的时候。(3)该个体突然想到用转移矩阵进行计算,通过间接关系把直接的东西做得更精确这一原创却模糊的总体思路。(4)通过团队成员共同运用取象比类,实现在非主题知识(人在火车上相对于地面行走)与主题知识(转移矩阵算法)之间的跨域映射,触发有关人在火车上相对于地面行走与卫星相对于太阳运转都是多重相对运动,及其两者之间深层联系和共同属性的启示。(5)获得了关于多重相对运动中如何识别出影响最大的变量之本质洞见,明确了转移矩阵计算的思路。(6)通过严谨论证检验,最终清晰提出基于转移矩阵关键变量特征值这一概念建立的陀螺精度标定方案。由此,我们可以将团队悟性创新6步骤过程整体动态地表示出来,见图2。

特别需要指出,团队悟性创新过程与个体悟性创新过程有所不同,个体悟性创新更频繁地使用取象比类方法,不仅在获得模糊的原创思路之后,用于获得直观洞见;在获得原创思路之前也经常使用,用于获得直观的理解。与此不同,团队悟性创新过程中取象比类的运用是在产生原创却模糊的总体思路之后,团队成员互动启发,共同运用这一认知模式。两者的共同之处在于都有6个步骤,步骤3产生了“象”,或是具体形象,或是意象思路,而步骤4采用取象比类,并在步骤5获得洞见。有鉴于个体悟性和团队悟性在取象比类运用上的差异,我们推论悟性运思是一个往复循环、不断提升的过程,越多运用取象比类认知模式,越能够在主题知识和非主题知识之间更自如地切换,个体的悟性越强,越能够独立完成从获得模糊却原创的总体思路到最终洞见的整个过程。

图2 悟性创新6步骤动态过程

五、 讨 论

(一)团队悟性创新过程

从团队悟性创新的案例可以看出,悟性开启阶段的知止和归零对于悟性运思非常重要,知止步骤悬置了理性思维,而归零步骤进一步放下了心灵的束缚。犹如庄子的“心斋”所言,只有对心下一番清洗与整顿的功夫,减少感官的刺激、放下压力,使它进入虚与静的状态,心才会发生奇妙的变化。排除了既有的杂念和偏见的心灵,即是悟性创新的活水源头。乔布斯所说的初学者心态、禅者初心与此步骤相应(铃木俊隆,2010;艾萨克森,2011)。

再到悟性运思阶段,非二元对立的观察法,使得事物的本来面目得以呈现,提高了团队成员发现真相的本领。不难判定,稻盛和夫看到别人所不见的“敏锐观察力”与此相关(稻盛和夫,2012)。取象比类的认知模式展开丰富的象思维,为洞见的生成提供了足够的启发。反之,如果悟性开启阶段无法超越理性知识和感性经验的束缚,就无法在悟性运思阶段获得真正的洞见,而只会产生妄念和主观臆断。悟性运思阶段的整合能力对于获得直观洞见非常重要,在取象比类步骤产生的诸多流动的象,在这一阶段围绕着求解问题形成了答案情景,集中指向获得洞见的方向。

最后到悟性实现阶段,悟性得到的洞见来自个体或团队类似拼图游戏中的将碎片整合为全图的能力(王馨,2014)。洞见产生的过程就是首先呈现出所熟悉的非主题知识域(生活世界)的完整图景,然后瞬间在非主题知识域和主题知识域之间“找不同”,豁然发现主题知识域所缺失的关键特征(拼图中至关重要的那块),即表象背后隐藏的本质内在性,最终直观洞见谜底(insight into essence)。企业家和科学家的洞见获得正是从碎片化的态势感知到形成整体图景的认知过程。对于悟性的落地,理性和悟性之间的平衡和转换能力非常重要。

所选取的科研团队创新情景,提供了悟性与理性思维互补接轨的实证,为东西方思维方式的会通融合提供了生动的启示(Wallas,1926;王树人,2012;2014)。所研究的团队具有理性和悟性平衡和转换能力,也由此证明悟性能够摒弃感性和理性的束缚,获得本质直观洞见;同时悟性也能够与理性逻辑接轨,实现从悟性到理性的转换。悟性既能够超越于理性与感性的束缚,也能够将悟性思维所获得的洞见与理性逻辑构建结合。文艺创作和工艺设计与感性关系更密切,以直觉为基础的悟性思维是否能够更容易地与感性创新接轨,需要选取新的案例情景加以验证。从团队悟性创新的三阶段来看,悟性开启要在一定条件下发生,自然放松、听音乐、逆向思维等有助于悟性的开启,冥想、散步、太极拳、玩耍是否有助于悟性创新,有待进一步的实证研究。

此外,悟性创新模型与西方主流的Wallas(1926)创新4阶段模型(准备、酝酿、明朗、论证)既有关联,又有所区别。两者的最大区别在于悟性创新模型将西方4阶段模型中最为关键的第2阶段(酝酿)这一黑箱打开,变为悟性创新模型的第2—4步骤(归零、内观、启发)。两者的关联之处在于悟性创新模型中的第1步骤(知止)与西方4阶段模式中的第1阶段(准备)异曲同工,而悟性创新模型中的第5步骤(洞见)和第6步骤(落地)与西方4阶段模式中的第3阶段(明朗)和第4阶段(论证)大体一致。

(二)取象比类与逻辑分析

Polanyi与Nonaka都关注隐喻在知识创新中的作用(Nonaka,1994;Polanyi和Prosch,1975),尤其在SECI模型的隐性知识外显化阶段,较为详尽地阐释了隐喻—类比—模型之间的转化(Nonaka,1994)。然而,两位学者都未能探究其背后隐藏的模式和机制。李平和曹仰锋指出,人们通常只将比喻视做一种常见的修辞方法,但很少人意识到它更是一种高级思维手段,比喻对企业家的认知发挥了创造性启发作用(李平和曹仰锋,2014)。不过,该研究并没有对比喻所涉及的来源域(source domain)和目标域(target domain)进行论述。Lakoff指出,比喻中存在着跨越不同概念领域间的映像关系,包括概念映射(conceptual mappings)和意象映射(image mappings),认为比喻是概念系统的固有特性(Lakoff,1990,1993)。这两篇文献中所提及的概念并非科学世界中严格界定的科学概念,而是一种普遍意义上的含意界定。本文重点对来源域为生活世界,目标域为科学微世界的比喻进行研究,表明通过取象比类可以在不同类型的领域之间建立跨域映射关系,指出概念并非只能由概念衍生,意象具有启发概念生成的作用,或者说意象可以转化为概念。

逻辑分析是利用非此即彼二元逻辑实现从概念衍生出概念的理论演绎认知系统(Evans,2008;Wertheimer,1945),而取象比类是同时利用形象思维和抽象思维实现从意象到概念的悟性演化,关键是发现不同领域之间的深层联系和共同属性。取象比类并非在团队悟性创新中被偶然地运用,而是具有深厚东方文化底蕴的一种思维方式,被广泛地应用在中国哲学(例如道家哲学)和中国科学(例如中医)的认知活动中,是触类旁通、举一反三、由表象到本质认知的基础,已经成为中国人共同拥有的一种思维模式(Li,2012a,2014;李平,2013;李平和曹仰峰,2014;王树人和喻柏林,1996;王树人,2014)。

(三)非主题知识与隐性知识

哲学家哈贝马斯指出,生活世界的非主题知识对科学微世界的主题知识具有一定的解释作用。本研究表明,非主题知识的作用不仅是解释理解,还有启发创造的功能。能够连接生活世界和科学微世界的主题知识和非主题知识,是有其特殊性的,这一类知识是能够反映主题知识领域(生活世界)和非主题知识领域(科学微世界)之间深层联系和共同属性的知识。科学微世界和生活世界并非截然分割的两个世界,科学微世界的语言是由生活世界产生、并逐渐衍生分化出来的,非主题知识是产生全新主题知识的源泉之一,生活世界中的非主题知识对于产生全新主题知识的原初性和启发性作用不容忽视。

与隐性知识相比,非主题知识在知识创新中的引入具有一定贡献。隐性知识和非主题知识都是从经历、经验和行动中获得的知识。隐性知识侧重于个体性(与集体性相对)中的差异性,而非主题知识侧重于个体性中的共同性。隐性程度越高,越难以从所获得的情境中提炼,越如术语、行话,难以言传和转移,只有内行能懂;而非主题程度越高,越容易从所获得的情境中提炼,越通达、直白,外行也能听得懂。本文提出的6步骤动态模型中,非主题知识并非新知识的组成部分,而是“功夫在诗外”的启发,通过这种启发带动了主题知识领域的知识增长,实现了全新主题知识的构建,非主题知识在全新主题知识创造过程中发挥重要作用,却在最终创新成果表达中隐而未见,是富含个人特质而又具有普遍意义的常识性和通识性的知识。悟性创新6步骤动态模型实现了知识—知识之间、人与人之间互动中全新主题知识的构建和增长,是真正的知识创造。因此,与SECI模型(Nonaka,1994)相比,本文回答了隐性知识从哪里来、如何产生和形成的问题。具体而言,非主题知识和主题知识经由团队的互动,产生了全新主题知识,成为隐性知识和显性知识的源头。最近有关跨界创新研究对此提供了有力的证据(Simonton,2000)。

(四)悟性创新与探索性创新

悟性创新建立在理性思维卡壳的基础上,能够承受巨大的创新压力,有助于产生重大创新成果,甚至在紧急而重大的任务情境下,创新成果也可能喷涌而出。悟性思维能够面向复杂问题,经由个体或组织内生的直觉洞察力,去发现不同事物之间的深层联系和共同属性,进而将对已知事物的理解启发性地运用到未知事物上,达成对预期可能性(而不是确定性)的一种探索能力。悟性思维不是在既已存在的实在或者关系上下功夫,而是在尚未存在的潜在关系上做学问,是在尚未存在的跨界(跨学科和跨领域)关联之上建立连接。所以,悟性思维必然通往创新,悟性思维不是抛弃一切既有,而是批判性认可一切既有,并且引入全新元素,将其与原有元素进行创造性重组,以此达到跨越式改造更新。悟性创新通往探索性创新,能够在既有惯例的束缚和卡壳之所,借助于跨界的启发达成对全新事物的探索和发现。目前,相比以吸收能力为基础的利用性创新,既有文献对于探索性创新的研究还不够丰富(Schumpeter,1942;March,1991,1994;李平,2016a;2016b),悟性思维将有助于扩展和丰富这一领域的研究主题。关于悟性思维和创新过程不同阶段和步骤、悟性和理性思维之间转换和平衡的方法和手段及其相应的创新氛围和机制,都是非常值得探究的,尤其是借助最近脑神经研究的新方法(Schumpeter,1943)。

需要特别指出,悟性思维对于中国当代管理实践意义重大。这表现在两个方面:一方面,悟性思维的重大意义来源于现实环境的复杂性、动态性,进而导致的高度不确定性,并最终导致思维的非理性内容特征,包括知行合一、即兴发挥、反向学习(unlearning,即归零式学习)、“正念”(mindfulness),以及诗意表达等方式。这些都与理性思维具有巨大区别,而它们恰好是中国悟性思维的核心内容(李平,2016b)。另一方面,由于以上非理性内容特征对创新与创业具有独特意义,“两创”情境特别需要悟性思维。由于原创的必要性与困难性,“两创”的初期阶段,即“模糊的前端”(fuzzy front-end),对于悟性思维的需要更为迫切(Eling等,2014)。当然,创业初期对独创性与新颖性的追求更是如此。换言之,马奇的“探索式”学习正是建立在悟性思维之上(Li,2012a;李平,2016a)。最近脑神经研究中有关创新的成果对此提供了有力的证据(Kaufman和Gregoire,2015)。最后,值得特别注意的是,悟性思维与设计思维不谋而合(Kelley,2001;Martin,2009;李平,2016b)。

六、 结 论

本文从本土管理研究的视角出发,立足中国传统哲学的悟性思维,研究团队悟性创新过程。研究认为,悟性思维是指采用非二元对立的观察方法,运用取象比类认知模式(由直觉、想象、象征、联想、类比等要素所构成),获得求解问题之本质洞见的思维过程。基于知识创新和组织学习文献,同时借助西方哲学家哈贝马斯的非主题知识(来自生活世界)和主题知识(来自科学微世界)概念分类,以中国航天某一创新团队的四个悟性创新案例为研究对象,本文构建了团队悟性创新理论框架。研究发现,团队悟性创新涉及个体悟性和团队悟性两个层面,分为悟性开启、悟性运思和悟性实现三个阶段,团队悟性创新不仅要充分运用主题知识,更需要巧妙地借助于非主题知识的触类旁通式启发创造性地解决问题;团队成员通过运用取象比类的认知模式,在生活世界和科学世界之间实现有效的跨域映射,进而获得新洞见和新方案;本研究的主要贡献在于构建团队悟性创新过程模型,包含:(1)知止——主题知识领域求解卡壳,(2)归零——放下束缚回归问题原点,(3)内观——运用不同于科学观察的方法获得原创却模糊的总体思路,(4)启发——在非主题知识领域通过取象比类触发跨域的相通启发,(5)洞见——获得求解问题的清晰本质洞见,(6)落地——通过严谨论证构建创新方案等6步骤动态过程。此外,所选取的科研团队创新情境,提供了悟性与理性思维互补接轨的实证,为东西方思维方式的会通融合提供了生动的启示(Kaufman和Gregoire,2015;Li,2016)。

通过将中国传统哲学的悟性思维引入团队知识创新研究领域,并且与西方主流研究积极对话以及有效融合,本文的三大具体贡献是:(1)构建了团队悟性创新的6步骤过程模型;(2)揭示了以取象比类为核心机制的悟性认知模式;(3)扩展了生活世界/科学微世界以及非主题/主题知识等概念,特别是它们之间的跨界映射和开放式互动。

目前,悟性文献无论是在哲学、认知心理学还是管理学研究中都少之又少。然而,悟性思维对于开启创新的作用不容忽视,包括日益兴起的有关阴阳悖论在创新领域的独特作用(Li,2016),包括双重情绪对创新的作用(Bledow等,2013;Zhou,1998),以及双重性格对创新的作用(Grant,2013)。此外,悟性思维是阴阳思维之外中国传统哲学对于世界学术研究可能产生重大贡献的领域(李平,2013,2016b),主要体现在悟性思维对于理性和感性之补充式贡献,这对于东西方融合具有重大意义。因此,基于悟性在个体和团队层面上的定性研究和定量研究非常必要。本文对于团队悟性的研究是基于案例的定性研究,局限于科研创新团队范围内,未来将探索在其他行业及其他国家的案例研究,并且开展对团队悟性进行大样本定量研究。

[1]爱新觉罗•毓鋆. 毓老师说易传[M]. 北京: 中信出版社, 2016.

[2]稻盛和夫著, 曹岫云译. 活法[M]. 北京: 东方出版社, 2012.

[3]冯凭. 理性与悟性——中西认知模式的比较[J]. 社会科学研究, 1986,(2): 48–53.

[4]傅小兰. 探讨顿悟的心理过程与大脑机制——评罗劲的《顿悟的大脑机制》[J]. 心理学报, 2004,(2): 234–237.

[5]高晨阳. 中国传统思维方式研究[M]. 济南: 山东大学出版社, 1994.

[6]高小斯. 禅话——西方哲学的禅化[M]. 北京: 人民出版社, 2008.

[7]哈磊. 四念处研究[M]. 成都: 巴蜀书社, 2006.

[8]侯才. 论悟性——对中国传统哲学思维方式和特质的一种审视[J]. 哲学研究, 2003,(1): 27–31.

[9]黄光国. 社会科学的理路[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2006.

[10]黄光国. 由「構念化」到「理論化」: 評「中庸實踐思維的心理學研究」[J]. 本土心理學研究, 2010,(34): 111–125.

[11]胡伟希. 意象理论与中国思维方式之变迁[J].复旦学报, 1986,(3): 69–76.

[12]井润田, 卢芳妹. 中国管理理论的本土研究: 内涵、挑战与策略[J]. 管理学报, 2012,(11): 1569–1576.

[13]卡普拉著, 朱润生译. 物理学之“道”: 近代物理学与东方神秘主义[M]. 北京: 北京出版社, 1999.

[14]梁觉, 李福荔. 中国本土管理研究的进路[J]. 管理学报, 2010,(5): 642–648.

[15]铃木大拙著, 刘大悲译. 禅与生活[M]. 北京: 光明日报出版社, 1988.

[16]铃木大拙著, 孟祥森译. 悟性的提升[M]. 上海: 上海三联书店, 2013.

[17]铃木俊隆著,梁永安译. 禅者的初心[M]. 海口: 海南出版社, 2010.

[18]李平. 不确定性时代呼唤“非理性”: 维克思想与道家哲学的不期而遇与不谋而合[J].清华管理评论, 2016b,(11): 75–81.

[19]李平, 曹仰锋. 案例研究方法: 理论与范例——凯瑟琳•艾森哈特论文集[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.

[20]李平, 曹仰锋. 悟性: 企业家认知的至高境界[J]. 中欧商业评论, 2014,(4): 36–43.

[21]李平. 马奇: 德鲁克之后的顶级管理大师——马奇独特思想体系的深远意义[J]. 清华管理评论, 2016a,(5): 38–45.

[22]李平. 中国本土管理研究与中国传统哲学[J]. 管理学报, 2013,(9): 1249–1261.

[23]李平. 中国管理本土研究: 理念定义及范式设计[J]. 管理学报, 2010,(7): 633–641, 648.

[24]李约瑟著, 何兆武译. 中国科学技术史(第二卷): 科学思想史[M]. 北京: 科学出版社; 上海: 上海古籍出版社, 1990.

[25]刘长林. 中国系统思维[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1990.

[26]刘君祖. 详解《易经•系辞传》[M]. 北京: 新星出版社, 2011.

[27]罗劲. 顿悟的大脑机制[J]. 心理学报, 2004,(2): 219–234.

[28]马子密, 贾春华. 取象比类——中国式隐喻认知模式[J]. 世界科学技术: 中医药现代化, 2012,(5): 2082–2086.

[29]牟宗三. 中国哲学十九讲[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1997.

[30]钱学森. 中国大学为何创新力不足[N]. 文汇报, 2009-11-17.

[31]王其藩, 杨文斌. 论创造力的文化基础和“天人和合, 以人为本”[J]. 科技导报, 2001,(4): 16–19.

[32]王前, 刘庚祥. 从中医取“象”看中国传统抽象思维[J]. 哲学研究, 1993,(4): 45–50.

[33]王前. 中国传统科学中“取象比类”的实质和意义[J]. 自然科学史研究, 1997,(4): 297–303.

[34]王树人, 喻柏林. 传统智慧再发现(上卷)——常青的智慧与艺魂[M]. 北京: 作家出版社, 1996.

[35]王树人, 李明珠. 感悟庄子: “象思维”视野下的《庄子》[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2006.

[36]王树人. 回归原创之思——“象思维”视野下的中国智慧[M]. 南京: 江苏人民出版社, 2012.

[37]王树人. 中西文化比较与会通研究[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2014.

[38]王馨. 面向创新的代际知识转移方法与机制——基于中国航天导师制的案例研究[M]. 北京: 国防工业出版社, 2013.

[39]王馨. 隐性知识研究的困境和深化——兼论基于理解维度引入新的研究路径[J]. 情报理论与实践, 2012,(4): 25–28.

[40]王馨. 战略情报研究反思与探索之一: 基于情报融合和情报分析的团队一体化动态情报研究模式[J]. 情报理论与实践, 2014,(3): 1–5.

[41]沃尔特•艾萨克森著, 管延圻, 魏群, 余倩, 等译. 史蒂夫•乔布斯传[M]. 北京: 中信出版社, 2011.

[42]徐淑英, 张志学. 管理问题与理论建立: 开展中国本土管理研究的策略[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2005,(4): 1–7.

[43]杨义. 感悟通论[M]. 北京: 人民出版社, 2008.

[44]于尔根•哈贝马斯著, 曹卫东, 付德根译. 后形而上学思想[M]. 南京: 译林出版社, 2001.

[45]张岱年, 成中英. 中国思维偏向[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1991.

[46]Bledow R, Rosing K, Frese M. A dynamic perspective on affect and creativity[J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(2): 432–450.

[47]Crossan M M, Lane H W, White R E. An organizational learning framework: From intuition to institution[J]. Academy of Management Review, 1999, 24(3): 522–537.

[48]Eisenhardt K M. Building theories from case study research[J]. Academy of Management Review, 1989, 14(4): 532–550.

[49]Eisenhardt K M, Graebner M E. Theory building from cases: Opportunities and challenges[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 25–32.

[50]Eling K, Griffin A, Langerak F. Using intuition in fuzzy front-end decision-making: A conceptual framework[J]. Journal of Product Innovation Management, 2014, 31(5): 956–972.

[51]Epstein R, Kirshnit C E, Lanza R P, et al. “Insight” in the pigeon: Antecedents and determinants of an intelligent performance[J]. Nature, 1984, 308(5954): 61–62.

[52]Evans J S B T. Dual-processing accounts of reasoning, judgment, and social cognition[J]. Annual Review of Psychology, 2008, 59: 255–278.

[53]Grant A M. Rethinking the extraverted sales ideal: The ambivert advantage[J]. Psychological Science, 2013, 24(6): 1024–1030.

[54]Hargadon A B, Bechky B A. When collections of creatives become creative collectives: A field study of problem solving at work[J]. Organization Science, 2006, 17(4): 484–500.

[55]Hooke C, Nakamura J, Csikszentmihalyi M. The group as mentor: Social capital and the systems model of creativity[A]. Paulus P B, Nijstad A. Group creativity: Innovation through collaboration[C]. Oxford: Oxford University Press, 2003.

[56]Kaufman S B,Gregoire C. Wired to create: Unraveling the mysteries of the creative mind[M]. New York: Perigee Book, 2015.

[57]Kounios J, Beeman M. The cognitive neuroscience of insight[J]. Annual Review of Psychology, 2014, 65: 71–93.

[58]Lafont C, Medina J.The linguistic turn in hermeneutic philosophy[M]. Cambridge, Ma: MIT Press, 1999.

[59]Lakoff G. The invariance hypothesis: Is abstract reason based on image-schemas?[J]. Cognitive Linguistics, 1990, 1(1): 39–74.

[60]Li P P. Exploring the unique roles of trust and play in private creativity: From the complexity-ambiguity-metaphor link to the trust-play-creativity link[J]. Journal of Trust Research, 2012a, 2(1): 71–97.

[61]Li P P. Global implications of the indigenous epistemological system from the East: How to apply Yin-Yang balancing to paradox management[J]. Cross Cultural & Strategic Management, 2016, 23(1): 42–77.

[62]Li P P. Toward an integrative framework of indigenous research: The geocentric implications of Yin-Yang balance[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2012b, 29(4): 849–872.

[63]Li P P. Toward the geocentric framework of intuition: The Yin-Yang balancing between the Eastern and Western perspectives on intuition[A]. Sinclair M. Handbook of research methods on intuition[C].Northampton, Ma: Edward Elgar Publishers, 2014: 28–41.

[64]March J G. Exploration and exploitation in organizational learning[J]. Organization Science, 1991, 2(1): 71–87.

[65]Martin R L. The design of business: Why design thinking is the next competitive advantage[M]. Boston: Harvard Business School Press, 2009.

[66]Nonaka I. A dynamic theory of organizational knowledge creation[J]. Organization Science, 1994, 5(1): 14–37.

[67]Nonaka I, von Krogh G, Voelpel S. Organizational knowledge creation theory: Evolutionary paths and future advances[J]. Organization Studies, 2006, 27(8): 1179–1208.

[68]Ohlsson S. Restructuring revisited: I. Summary and critique of the gestalt theory of problem solving[J]. Scandinavian Journal of Psychology, 1984, 25(1): 65–78.

[69]Paulus P B, NijstadBA. Group creativity: Innovation through collaboration[M]. Oxford: Oxford University Press, 2003.

[70]Polanyi M. Personal knowledge: Towards a post-critical philosophy[M]. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1962.

[71]Polanyi M, Prosch H. Meaning[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1975.

[72]Rathbone J P. Zen and the art of management[N]. Financial Times, 2013-09-16.

[73]Schumpeter J. Capitalism, socialism, and democracy[M]. New York: Harper, 1942.

[74]Siggelkow N. Persuasion with case studies[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 20–24.

[75]Simonton D K. Creative development as acquired expertise: Theoretical issues and an empirical test[J]. Developmental Review, 2000, 20(2): 283–318.

[76]Tsui A S. Contextualization in Chinese management research[J]. Management and Organization Review, 2006, 2(1): 1–13.

[77]Vygotsky LS. Mind in society: The development of higher psychological processes[M]. Cambridge. MA: Harvard University Press, 1978.

[78]Wallas G.The art of thought[M]. London: Harcourt-Brace, 1926.

[79]Wang X, Gong J G. Evolutionary path of indigenous management researchers toward geocentric integration from a knowledge perspective[A]. Li P P.The International forum on Chinese management research Ⅱ[C]. Lanzhou, 2010: 38–42.

[80]Weisberg R W. Prolegomena to theories of insight in problem solving: A taxonomy of problems[A]. Sternberg R J, Davidson J E. The nature of insight[C].Cambridge, MA: MIT Press, 1995.

[81]Wertheimer M. Productive thinking[M]. New York: Harper, 1945.

[82]Williams E A. Team mentoring: New directions for employee development in organizations[A]. Presented at the academy of management meeting[C].Toronto, Canada, 2000.

[83]Zhou J. Feedback valence, feedback style, task autonomy, and achievement orientation: Interactive effects on creative performance[J]. Journal of Applied Psychology, 1998, 83(2): 261–276.

[84]Zhou J, Shalley C E. Handbook of organizational creativity[M]. Boca Raton, FL: CRC Press, 2007.

A Conceptual Framework of “Wu”-based Innovation at the Team Level: A Case Study on Indigenous Innovation in the Context of Aerospace Projects

Wang Xin1, Li Ping2,3

(1. Center of Cultural Heritage and Knowledge Innovation, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;2. International Business School, Xi’an Jiaotong-Liverpool University, Suzhou 215123, China;3. Department of International Economics and Management, Copenhagen Business School, Denmark)

From a perspective of indigenous management research, this paper studies a conceptual framework about team-level innovation based on the traditional philosophical notion of “Wu”. “Wu”-based thinking is a unique process of thinking involving intuition, non-dualistic observation, imagination, symbolism, metaphor, analogy, and insight. Based on the literature about knowledge creation and organizational learning, the new framework of “Wu”-based team-level innovation emerges from four cases of “Wu”-based knowledge creation in a Chinese aerospace team, with a special reference to the Western notion of unthematic knowledge(from the real-life world)and thematic knowledge(from the science micro world)advanced by Jürgen Habermas. This study has identified that team-level “Wu”-based innovation occurs across the levels of individual and team, and across the three phases of “Wu”-based initiation, “Wu”-based revelation, and “Wu”-based solution. It finds that “Wu”-based team-level innovation emphasizes not only utilizing the thematic knowledge to the greatest extent, but also exploring novel perspectives by evoking the “scaffolding” inspiration from the unthematic knowledge; by following the cognitive model of metaphor, team members establish an open crossover mapping between the life world and microworld to explore their underlying links for potential insights. The main contributions of this study lie in the proposed framework of “Wu”-based team-level innovation process with six specific steps: firstly, getting stuck in the thematic knowledge domain; secondly, returning to the original source as the restarting point with playful freedom; thirdly, nondualistic observation toward suddenly getting an ambiguous idea; fourthly, triggering inspirations of the underlying link between the two mapping domains via an inspiring metaphor when exploring in a unthematic knowledge domain; fifthly, getting a clear and deep insight into the complex puzzle; sixthly, obtaining innovative solutions based on rational reconstruction with the rigorous scientific methodology. The scientific team context provides an empirical case study for connecting “Wu” and rationality as a novel inspiration to facilitate the emerging trend of East-meeting-West.

“Wu”-based team-level innovation; “Wu” thinking; metaphor; knowledge creation; thematic knowledge; unthematic knowledge; indigenous management research

F270

A

1001-4950(2017)03-0003-19

(责任编辑:雨 橙)

10.16538/j.cnki.fem.2017.03.001

2017-01-01

国家社科基金项目(12CTQ034);北京理工大学基础研究基金项目(20131542005)

王 馨(1973—),女,北京理工大学文化传承与知识创新中心副教授,麻省理工斯隆管理学院访问学者;李 平(1957—),男,西交利物浦大学国际商学院终身教授,哥本哈根商学院国际经济管理系终身教授(通讯作者)。