我国哲学社会科学学术期刊分布特征统计分析

2017-03-23张公一

■张公一 张 畅

吉林大学管理学院 吉林省长春市南关区人民大街5988号 130022

学术期刊承担着引领学术方向、加强学术交流的神圣使命[1]。哲学社会科学学术期刊作为我国学术期刊的重要分类之一,对提高学术期刊的办刊质量、学术传播力与社会影响力具有重要意义。

近年来,随着我国逐渐推进哲学社会科学创新体系建设,我国学者也逐渐意识到社科期刊在传播哲学社会科学中发挥的重要作用。如何优化社科期刊的分布比例,提高期刊学术质量,促进期刊国际化发展,从而实现社科期刊与社会经济协调发展,是学术界普遍关注的问题。为此,我国学者从不同角度展开相关研究。在社科期刊发展现状与分布特征方面,叶继元[2]界定了社科期刊的概念,并利用定性与定量相结合的分析方法,从多个角度研究社科期刊的布局与结构;李频[3]探讨了在数字时代社科期刊的改革路径,关键在于使社科期刊从基于印刷复制技术的编辑出版方式转变为基于数字传播技术的期刊传播方式;刘洢颖等[4]对社科期刊在数字时代开放存取现状进行调查,结果显示社科类开放获取(OA)期刊的比例低于自科类OA期刊;孙志伟[5]从匿名审稿制度、专家审稿制度、投刊比等方面探究我国社科期刊学术建设情况。在社科期刊评价方面,李频[6]认为未来社科期刊评价的内在逻辑是“以文评刊”代替“以刊评文”;张献锋[7]认为社科期刊应该建立“突出重点、兼顾一般”的多维度指标综合评价体系;郭君平等[8]从功能定位、理论方法、机构优化等视角提出社科期刊评价体系和机制的完善策略;于友伟等[9]认为期刊评价有利于理清学术研究的脉络、激发研究人员的热情。在社科期刊国际化发展方面,徐枫[10]认为国际合作有利于提升我国学术期刊的国际显示度和影响力;方红玲[11]通过将我国社科期刊文献计量指标与其他10个国家进行比较分析,了解其整体水平与国际排名;胡晓娟[12]从传播学视角为我国社科期刊国际化提供应对之策;但从总体上看,以不同方式实现了“走出去”的社科期刊并没有在国际社科学术界发挥足够的影响力[13]。通过文献梳理发现,上述学者只从单一视角对期刊特征进行梳理,对期刊研究多以定性的方式进行评价,在研究时选取的期刊样本没有涵盖全文数据库。基于上述研究不足,本文利用国家哲学社会科学学术期刊数据库对我国社科期刊的分布特征进行统计分析,参考叶继元[2]和马峥等[14]学者有关于期刊特征的统计分析指标,选取从出版周期、创办时间、主办单位、地区分布四个角度探究我国社科期刊的分布特征,试图更加全面、准确地了解其发展现状,为促进我国社科期刊繁荣发展提供一定的参考。

1 研究方法

国家哲学社会科学学术期刊数据库于2012年3月正式启动,系统平台于2013年7月16日开通上线,旨在建设成为我国国内最大的社会科学开放获取平台。该期刊导航板块下设六个类目:学科分类、核心期刊分类、社科基金资助期刊导航、中国社科院期刊导航、地区分布和期刊名录。以期刊名录中收录的1007种社科期刊作为统计依据(统计时间截至2016年12月31日),从出版周期、创办时间、主办单位、地区分布四个角度对这1007种社科期刊进行统计分析,归纳、总结其发展现状与存在问题,进而对平衡我国社科期刊发展给予一些改进建议。

2 结果与分析

2.1 社科期刊出版周期统计分析

根据期刊的出版周期,国家社科期刊数据库收录的1007种社科期刊可分为年刊、半年刊、季刊、双月刊、月刊、半月刊、旬刊和不定期期刊(表1)。

表1 社科期刊出版周期统计表

从表1可以看出,数据库收录的全部期刊中出版周期为双月刊的社科期刊数量有595种,占全部期刊的59.09%;其次是月刊,共有226种,占全部期刊的22.44%;出版周期为季刊的社科期刊有152种,占全部期刊的15.09%;而其他出版周期的社科期刊占全部期刊比重不足4%。因此,我国社科期刊主要采取每两月出版一期刊物的方式,即双月刊是社科期刊中的主流。

另一方面,被收录的社科期刊中有62种期刊已停刊,比较现刊与停刊社科期刊的出版周期,可以看出已停刊的社科期刊出版周期为双月刊、月刊、季刊的期刊数量占已停刊社科期刊总量的比例分别为59.68%、20.97%、12.90%,基本上符合全部期刊出版周期的概率分布。需要特别关注的是,已停刊社科期刊出版周期为年刊的有四种,占全部出版周期为年刊的社科期刊的比例为57.14%。由此可以看出,出版周期为年刊的社科期刊发展状况不好,原因之一可能是较长的发刊周期不能满足学者想要较快发表研究成果的愿望,同时不利于学术信息的快速传播,因而逐渐被取代、淘汰。

2.2 社科期刊创办时间统计分析

2.2.1 社科期刊创办时间统计

对国家哲学社会科学学术期刊数据库中的1007种期刊的创办时间进行统计分析,时间间隔采取10年为一个周期,统计结果如表2所示。

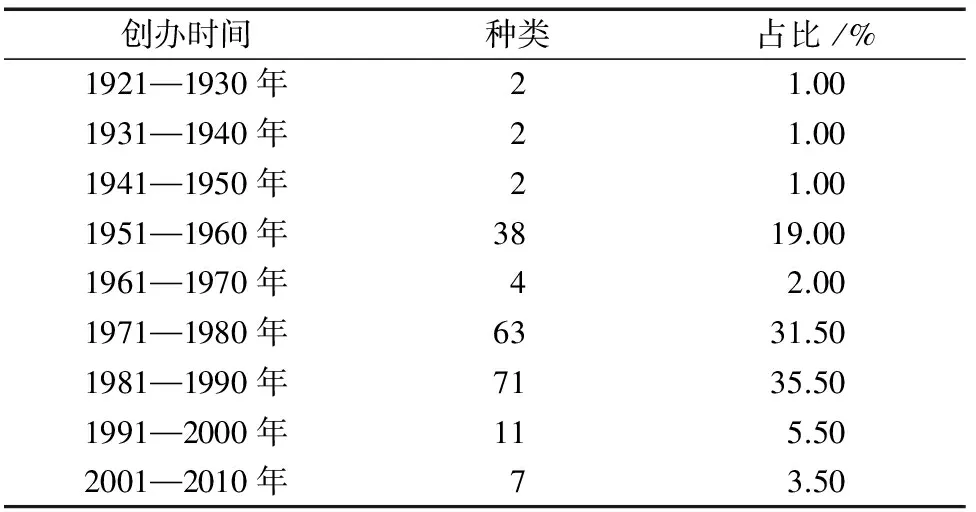

表2 1007种社科期刊创办时间统计

由表2可以看出,1950年以前创办的社科期刊种类很少,共16种,占全部社科期刊的1.59%,收录的最早期刊是《价格理论与实践》,创办于1900年。1951—2000年是社科期刊蓬勃发展时期,在这段时间共创办817种社科期刊,占比81.13%;2001年以后共创办174种期刊,占比17.28%。1901—2010年这110年间共创办969种期刊,平均每10年至少创办88种期刊,然而达到平均值的只有1971—1980年、1981—1990年、1991—2000年、2001—2010年这四个时间段,即从1971年开始社科期刊发展较均衡、快速,可能是因为在1971—1980年先后发生了两件大事:文革结束和改革开放,自此之后我国经济和文化都呈现飞速发展。在此期间,需要特别关注的是1981—1990年的10年间共创办了397本社科期刊,远远超过了历年数值,其原因可以归纳为三点:首先,中国于1980年加入世界知识产权组织,加强了对知识产权保护的关注;其次,从“六五计划”到“七五计划”的十年间,国家加强了对社会科学的关注,认为社会科学发展应该适应国家繁荣发展的需要,应该用创新性的研究成果为建设高度文明与民主的社会主义国家服务,力争达到“百花齐放、百家争鸣”的景象;最后,1977年我国处于百废待兴的局面,尤其是思想文化领域。此后随着全党工作重点的转移,期刊事业繁荣发展,不仅刊印数量巨大,而且期刊种类繁多[15]。基于上述原因,我国社科期刊顺应党大力保护知识产权和促进社会科学发展的现实需要,于1981—1990年间迅速发展、积极创办新期刊,期刊行业空前繁荣。

2.2.2 社科基金资助的社科期刊创办时间统计

国家社科基金为了进一步发挥示范引导作用,帮助我国社科期刊改善办刊条件,提高办刊质量,进而扩大社科期刊的学术传播力和社会影响力,于2012年先后两批资助200种社科期刊。由表3可以看出,社科基金资助的期刊主要创办于1951—1960年、1971—1980年、1981—1990年三个时间段,共创办172种期刊,占社科基金资助期刊总数的86%。其中,创办时间最短的是《中山大学学报(社会科学版)》,创办于2008年,其余199种社科期刊均有10年以上的办刊时间。而2011—2016年创办的37种社科期刊均没有获得社科基金的资助。基于上述分析,今后社科基金应该更加关注新创办的期刊发展,因为新创办的期刊作为社科期刊的新生力量,它的茁壮成长离不开社会各界的爱护与关照。

表3 社科基金资助的200种社科期刊创办时间统计

2.3 社科期刊主办单位统计分析

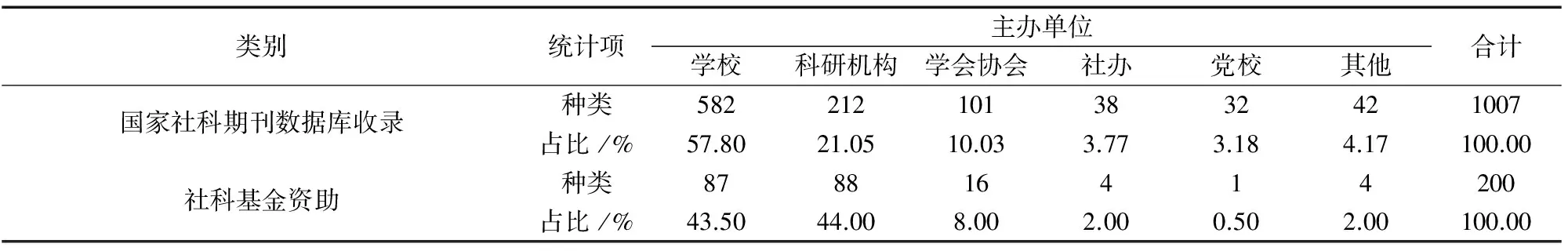

社科期刊主办单位虽然与期刊的竞争力无直接关系,但仍会对其产生重大影响[16]。为研究社科期刊主办单位分布特征,将社科期刊主办单位分为六类(表4)。

表4 社科期刊主办单位统计表

注:两个以上主办单位,取首个单位。

由表4可以看出,数据库收录的社科期刊中,学校作为我国社科期刊主办单位的主力,共办有582种期刊,占57.80%;其次是科研机构,共办有212种社科期刊,占21.05%;学会协会、社办和党校分别占10.03%、3.77%、3.18%。在社科基金资助的社科期刊中,科研机构占44.00%,其次是学校(主要是大学)占43.50%,两者共占社科基金资助期刊的87.50%,因此,科研机构和学校是社科基金资助社科期刊主办单位的两大支柱。而学会协会、社办、党校分别占8.00%、2.00%、0.50%。社科期刊在不同主办单位间的分布比例,充分反映出学校和科研机构是我国学术产生与传播的中心。科研机构需要争取成果首发权、学科话语权、成果转化权[17],学校需要反映本校科研与教学成果、促进学术交流[18]。基于上述两种需要,科研机构和学校拥有足够的动力去激励他们努力创办新期刊。

2.4 社科期刊地区分布统计分析

2.4.1 社科期刊地区分布与高校数量之间的关系

在研究社科期刊地区分布与当地高校数量之间关系时,分别选择“985”学校和“211”学校作为代表。由表5可以看出,各地区社科期刊数量分布极不平衡,北京拥有的社科期刊数量占全部期刊的26.51%,远远超过其他30个地区。江苏排名第二,拥有的期刊数量占全部期刊的6.75%,约为北京的四分之一。按照期刊数量由多到少排列,占比超过平均值3.22%的共有九个地区,分别为北京、江苏、湖北、上海、广东、河南、四川、浙江、山东。而新疆、贵州、青海、宁夏、海南、西藏六个地区所拥有的社科期刊数量均不足10本,占比也都不足1%。

高校作为社科期刊重要的主办单位之一,高校数量在一定程度上可以影响该地区所拥有的社科期刊数量。北京、江苏、湖北、上海、广东作为拥有期刊数量的前五名,其所拥有“985”高校和“211”高校的数量也基本都在排名的前五名。其中,北京作为我国教育文化的中心,所拥有的社科期刊数量占全部期刊的26.51%,所拥有的“211”高校数量占“211”高校总数的20.54%,所拥有的“985”高校数量占“985”高校总数的20.51%,都远远超过其余30个地区。而贵州、青海、宁夏、海南、西藏作为拥有期刊数量的后五名,其所拥有“985”高校和“211”高校的数量也都是在排名的后五位。

表5 社科期刊地区分布与当地高校数量统计

2.4.2 社科期刊地区分布与人口、受教育程度的关系

一个地区能拥有多少种社科期刊,在一定程度上受该地区人口数量与人口素质的影响[19]。将全国31个地区分为八大经济区域,分别为北部沿海、东部沿海、长江中游、西南地区、黄河中游、东北地区、南部沿海、大西北地区。其中北部沿海包括北京、天津、河北、山东;东部沿海包括江苏、上海、浙江;长江中游包括湖北、湖南、江西、安徽;西南地区包括四川、广西、重庆、贵州、云南;黄河中游包括河南、陕西、山西、内蒙古;东北地区包括黑龙江、辽宁、吉林;南部沿海包括广东、福建、海南;大西北地区包括甘肃、新疆、青海、西藏、宁夏。表6所示为我国各地区人口数量和人口素质的占比和排名。

由表6可以看出,拥有社科期刊数量较多的地区受人口数量与人口素质的影响比较不明显,然而拥有社科期刊数量较少的地区受人口数量与人口素质的影响比较明显。尤其是东北地区、南部沿海、大西北地区三个地区拥有的社科期刊数量在八个经济区中排名在后三位,与之相对应这三个地区的2015年年末常住人口、抽样调查得到的2015年6岁及6岁以上高中人口数和2015年普通高等学校本专科授予学位数在八个经济区中也基本排在后三名。由此可以看出,人口数量越少、人口素质越差的地区,当地创办的社科期刊数量越少。若想刺激这些地区哲学社会学科的发展、鼓励当地学校和科研机构等组织创办新期刊,应该考虑积极引进高级人才,增加当地人口数量的同时加大教育和科研经费的投入,提高当地人口素质。

表6 社科期刊的地区分布与人口数量、人口素质统计

注:据《中国统计年鉴2015》制。

3 结论与建议

通过对国家哲学社会科学学术期刊数据库中收录的1007种期刊特征加以分析,可以看出目前我国社科期刊主要具有以下特点:(1)出版周期以月刊和双月刊为主;(2)新老期刊结构不合理;(3)科研机构和学校是社科期刊主办单位的主力;(4)社科期刊地区分布不平衡。针对上述社科期刊分布特征,为了促进社科期刊繁荣发展,提高社科期刊的学术传播力和社会影响力,提出四点发展建议:

3.1 调整社科期刊出版周期

改善现有社科期刊出版的周期结构,增加周刊、旬刊、半月刊等短出版周期社科期刊的比例。目前,数据库中收录的期刊中月刊与双月刊占81.53%,旬刊与半月刊仅仅只有两种,占1.99%,没有周刊。从出版周期来看,我国现有社科期刊出版周期较长,不利于学术信息快速扩散与传播。故应该尽量考虑创办周刊、旬刊、半月刊等新期刊来调整现有出版周期结构,以弥补现有不足。

3.2 优化社科期刊创办结构

社科期刊新老期刊比例不合理,不利于社科期刊长远发展,应积极创办新的社科期刊。现有社科期刊创办于2000年以前的占全部期刊的82.73%,而2010年以后新创办的期刊仅有37种,占3.67%。老期刊虽然普遍具有较强的权威性,但受固有内容偏好与栏目设置的限制,不能很好地解释新现象,也不利于新知识的产生与传播,故需要创办新期刊来更系统、全面、专业地研究新现象,传播新知识。与此同时,目前社科基金资助的200种期刊中有199种期刊现在已创办超过10年。社科基金资助的期刊不应该是一成不变的,应该每隔一段时期有所调整,今后社科基金资助期刊时应该重点关注新创期刊。

3.3 丰富社科期刊主办单位

丰富社科期刊的主办单位,各主办单位相互取长补短,多主办单位机制有利于社科期刊长久发展。现有的多数社科期刊的主办单位为一个单位,其中,科研机构和学校是社科期刊主办单位的主力。但单一主办单位机制不利于社科期刊集团化、规模化、国际化发展[20]。今后社科期刊应该采用多种不同的主办单位,充分发挥各主办单位的优势,使社科期刊更加适应市场的需求与变化。与此同时,努力实现编辑学者化、专业化转型[21]。

3.4 平衡社科期刊区域分布

加大对社科期刊分布较少区域的扶持,使社科期刊在各区域间平衡发展。社科期刊地区分布在一定程度上会受到当地大学数量、当地人口数量和当地人口素质的影响,这种影响在社科期刊分布较少区域体现得更加明显,尤其是在青海、宁夏、海南、西藏四个地区。青海、宁夏、海南、西藏四个区域不仅拥有的“985”高校和“211”高校数量排在最后几名,而且当地的2015年年末常住人口数、抽样获得的2015年6岁及6岁以上高中人口数、2015年普通高等学校本专科授予学位数也都排在后几名。政府若想扶持这些地区的社科期刊,也可以考虑从当地大学数量、当地人口数量和当地人口素质等视角制定相关间接手段来帮助其发展。

4 结语

借助国家哲学社会科学学术期刊数据库,通过分析我国社科期刊的分布特征,达到了解我国社科期刊发展现状的目的,对促进我国社科期刊繁荣发展具有推动作用。

本研究不可避免地存在着一定局限性,却为此类研究提供了方向与机会。主要的建议为:(1)本研究对我国社科期刊的分布特征从出版周期、创办时间、主办单位、地区分布四个角度进行了统计分析,具有一定的启示性,但研究角度不够全面、深入,未来研究应该弥补这一不足之处;(2)此类研究应该顺应社科期刊数字化、国际化的发展趋势,注重关注社科期刊应该如何借助大数据时代的科技技术实现社科期刊的数字化创新,以及如何实现走出去、进而在走出去的国际化道路上提高国际影响力等。对上述问题的探索将会提高我国社科期刊的办刊质量、学术传播力与社会影响力,推进我国哲学社会科学学科建设。

[1] 王秀玲. 我国社科类学术期刊的生态研究——基于中国社会科学院学术期刊的调查[J]. 情报杂志,2016,35(10):91-94.

[2] 叶继元. 中国哲学社会科学学术期刊基本数据分析(上)[J]. 图书馆论坛,2007,27(6):35-40+8.

[3] 李频. 数字时代社科学术期刊改革路径的思考[J]. 南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学),2014,51(4):55-66,158.

[4] 刘洢颖,姚长青,潘云涛. 中文社会科学期刊开放获取现状调查与分析[J]. 中国科技期刊研究,2014,25(9):1100-1105.

[5] 孙志伟. 我国社科学术期刊学术建设的状况研究[J]. 河南大学学报(社会科学版),2016,56(2):150-156.

[6] 李频. 社科学术期刊评价的内在逻辑[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版),2014(6): 151-155,180-181.

[7] 张献锋. 中国社科类学术期刊评价体系的若干思考[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2015,21(5):116-120.

[8] 郭君平,荆林波. 中国人文社科期刊评价的变迁、问题及优化路径[J]. 情报杂志,2016,35(1):68-73,150.

[9] 于友伟,张新民. 我国社科期刊评价的现状及特点分析[J]. 中国出版,2017(3):36-39.

[10] 徐枫. 对中国人文社科学术期刊国际合作模式的思考[J]. 河南大学学报(社会科学版),2013,53(6):133-141.

[11] 方红玲. SSCI收录我国社科期刊文献计量学指标的国际对比研究[J]. 中国科技期刊研究,2015,26(1):93-97.

[12] 胡晓娟. 华文社科学术期刊国际化的传播学分析[J]. 出版科学,2015,23(3):52-57.

[13] 刘杨. 中国社科学术期刊“走出去”现状研究[J]. 出版科学,2014,22(3):63-69.

[14] 马峥,俞征鹿,潘云涛. 中国英文科技期刊出版情况的统计分析[J]. 中国科技期刊研究,2014,25(10):1277-1281.

[15] 祝国华. 从我国期刊发展的历史看期刊的社会功能[J]. 江西社会科学,2002,22(1):231-232.

[16] 罗重谱. 国家社科基金首批资助经管类学术期刊比较研究[J]. 重庆社会科学,2013(2):47-60.

[17] 王雪萍,吕青远,刘子琪,等.关于科研机构主办的科技期刊与学科建设相互促进的思考[J]. 编辑学报,2016,28(6):519-521.

[18] 郭丽娟,潘秀华,杨华生. 高校科技期刊与科研单位合作模式探索——以《河北林果研究》为例[J]. 编辑学报,2013,25(6):596-598.

[19] 王德恒,陈维军. 中国社会科学期刊统计研究[J]. 图书情报工作,2002,46(8):33-38,76.

[20] 叶继元. 中国哲学社会科学学术期刊基本数据分析(下)[J]. 图书馆论坛,2008(1):13-16.

[21] 张媛,李春英. 社科期刊专业化、特色化发展路径选择[J]. 出版科学,2016,24(2):40-43.

作者贡献声明:

张公一:设计论文研究思路;

张畅:收集数据,绘制图表,撰写论文。