非户籍福利水平测度及对劳动力流动的影响

2017-03-23崔占峰刘超高小季

崔占峰++刘超++高小季

◆ 中图分类号:F062 文献标识码:A

内容摘要:一亿左右流动人口的落户问题一直是我国户籍制度改革的重点和难点,十八届三中全会总体部署提出了引导劳动力人口跨区合理流动的户籍制度改革方向。与之相对应的现实却是大量的人口聚集于大型和超大型城市,中小城市则无人问津。在中小城市户籍限制不断放开的情况下,人口依然聚集于大城市,不同城市间非户籍福利的差异在其中发挥了巨大作用。对此,有必要对不同省份的非户籍福利水平进行对比分析,并对劳动力流动和非户籍福利水平之间的关系进行研究。本文先用因子分析对31个省份非户籍福利水平进行比较,在因子分析的基础上用回归分析研究劳动力流动和非户籍福利水平的关系,为政策制定者引导劳动力跨区合理流动提供对策建议。

关键词:非户籍福利 户籍制度改革 流动人口

引言

改革开放以来,家庭联产承包责任制的实施导致农村出现了大量的剩余劳动力,越来越多农民向城市流动。时至今日,大量的劳动力人口聚集于城市,如何安置一亿左右的流动人口,已成为我国户籍制度改革的难点。响应国家要求,我国各个城市进行了一定程度的户籍改革。总体而言,规模不同的城市改革力度也不同,力度最大的是小城市,中等城市次之,大城市力度则非常小(王美艳等,2008)。与之相对应的现实却是大量的人口聚集于大城市,中小城市则无人问津。不同城市的福利的差别在其中起了非常关键的作用。在中小城市放开户籍福利的情况下,人口依然大量涌入大城市,对于这种现象,邹一南(2015)看到了不同省市間非户籍福利水平的差异,将只要来到城市便能享有的福利归类为非户籍福利,包括城市基础设施、秩序、信息、文化氛围等。非户籍福利的概念是对福利概念的一种拆分,做这种拆分的原因在于户籍在我国不仅起着登记人口的作用,还与个人享受的福利相关(陆益龙,2008)。由于户籍制度的限制,外来人口通常只能享受到与户籍无关的福利。因此,福利对人口流动的影响真正发挥作用的是非户籍福利部分。流动人口倾向于涌入非户籍福利好的省市,宁可在非户籍福利好的省市做无户籍的居民,也不愿到非户籍福利差的城市做有户籍的居民。实现流动人口的跨区合理流动,消除省际间非户籍福利水平的差异是一条必经之路。

与非户籍福利这一概念接近的是基本公共服务。基本公共服务是建立在社会共识基础上可以满足一国居民的基本需求,只要具有一国国籍,无论地位、收入、种族都可以享有服务,包括社会保障和就业、公共教育、医疗卫生、城乡社区、公共管理、环境保护、交通运输、文化传媒、公共安全(曾红颖,2012)。可以看出基本公共服务的概念范围要广于非户籍福利,其中的社会保障和就业、医疗卫生很大程度上是拥有户籍的居民才享有的户籍福利。

基本公共服务的概念提出较早,学者们的研究非常多,关于省际间基本公共服务实证研究的文献也浩如烟海。杨光(2015)曾用泰尔指数从基础教育服务、公共卫生服务、基础设施建设、公共就业服务和社会保障服务五个方面对各省2000-2012年的基本公共服务供给进行了分析。张鸣鸣、夏杰长(2009)则通过因子分析从就业、生活、基础设施、教育、社会保障五个方面对省际间的基础公共服务进行了分析。本文借鉴学者们对基础公共服务的评价分析方法,用因子分析和聚类分析对31省市的非户籍福利水平进行比较研究。在对不同省份非户籍福利比较的基础上,用回归分析研究人口流动和非户籍福利之间的关系,以此为政策制定者提供对策建议。

研究方法

本文采用因子分析,用少数几个因子代替原来的变量做进一步的比较和分析。在因子分析的基础上建立公共因子和人口流动的回归模型,通过具体的模型来论证人口流动和非户籍福利之间的关系。

(一)非户籍福利水平测度指标体系构建

本文构建我国31个省份(港澳台除外)非户籍福利的指标体系,首先对非户籍福利的概念作进一步的明确,非户籍福利包括非正式就业机会、秩序、信息、环境、城市基础设施和文化氛围等因素,因非正式就业机会与正式就业机会难以合理区分,所以本文没有把非正式就业机会放在分析的框架之中。考虑到数据的可获得性,本文主要在城市基础设施、文化氛围、信息、医疗、卫生和绿化五个方面进行度量。本文选取的指标有A1:每万人城区面积(平方公里)、A2:人均城市道路面积(平方米)、A3:公共交通客运总量(万人次)、A4:城市用水普及率(%)、A5:社区服务覆盖率(%)、A6:人均日生活用水量(升),B1:每百家企业拥有网站数(个)、B2:企业每百人使用计算机(台),C1:平均每所高校正高级老师数(人)、C2:高校师生比、C3:每万人公共图书馆拥有面积(平方米)、C4:人均拥有图书馆藏书量(册),D1:每千人口注册护士数(人)、D2:每千人口执业医师(人),E1:每千人口卫生技术人员(人)、E2:建成区绿化覆盖率(%)、E3:人均公园绿地面积(平方米)17个指标进行因子分析。运用SPSS软件对2013年反映非户籍福利的17个指标进行分析,得到少数几个可以综合反映17个指标的绝大部分信息的因子,并相应地根据因子载荷矩阵和因子的贡献率,对31个省份的非户籍福利水平进行综合评价。数据来自中国统计年鉴2013年的统计数据,并经过了相应的计算分析。

(二)不同省市间非户籍福利差距实证分析

本文将相应的17个指标数据进行无量纲化的标准化处理,用标准化后的数据进行分析,处理借助SPSS软件。处理过程如下:

变量检验。因子分析是用有代表性的因子反映原来的大量统计变量的信息,前提是变量之间必须有较强的相关性关系,因此进行KMO检验和Bartletts球形检验。从检验结果看KMO=0.662>0.6,p值为0.000<0.01,表明数据可以进行因子分析。因子得分系数矩阵如表1所示。

计算特征值和累积贡献率并提取因子。用SPSS软件对数据进行因子分析,得到相关系数矩阵和矩阵的特征值和方差贡献率。选取特征值大于1的因子,可以看到前5个因子的方差贡献率已经大于80%,反应了变量所有信息,可以用这5个因子来反映17个变量。观察相应的成分矩阵,可以看到各个变量的系数差别不是非常明显,因此用方差最大旋转法将因子的各变量系数向最大和最小转化,以此使得因子的解释变得明显。

因子得分及因子评价。用SPSS软件可以得到因子的得分系数表,以各个因子的方差贡献率为权数进行加权分析,得到31个省份的非户籍福利水平的综合得分,并进行评价。用F来表示各个城市的综合因子得分,用F1、F2、F3、F4、F5来表示各个城市的主因子的因子得分。

评价与分析。对各个公因子进行分析。通过观察旋转后的因子载荷矩阵,可以看到第一个主因子对几乎所有指标都影响较大,它的排名也跟综合因子的排名基本相同,可以把这一指标当成非户籍福利水平的综合反映,将这个因子称为福利因子,它反映了变量34.302%的信息;第二个主因子对城市用水普及率、每万人公共图书馆拥有面积、人均图书馆藏书影响较大,可以称第二个因子为公用资源因子,它反映了变量17.137%的信息;第三个因子对人均城市道路面积、人均公园绿地面积影响较大,可以称为公地因子,它反映了变量12.232%的信息;第四个因子对每百家企业拥有网站数、高校师生比、建成区绿化覆盖率影响较大,可以称该因子为文化和绿化因子,它反映了变量9.601%的信息;第五个因子对人均生活用水量影响较大,可以称这一因子为生活用水因子,它反映了变量9.423%的信息。

表2为不同地区因子的得分表,北京、广东、上海排名高居前三,现实中人口大量涌入的省市,恰恰是非户籍福利水平高的省市。几个人口大量流出的省份,如河南、贵州、甘肃等,它们的非户籍福利水平都排在了最后,表明了人口的流动受到非户籍福利水平影响。

(三)劳动力流动与非户籍福利的关系测度

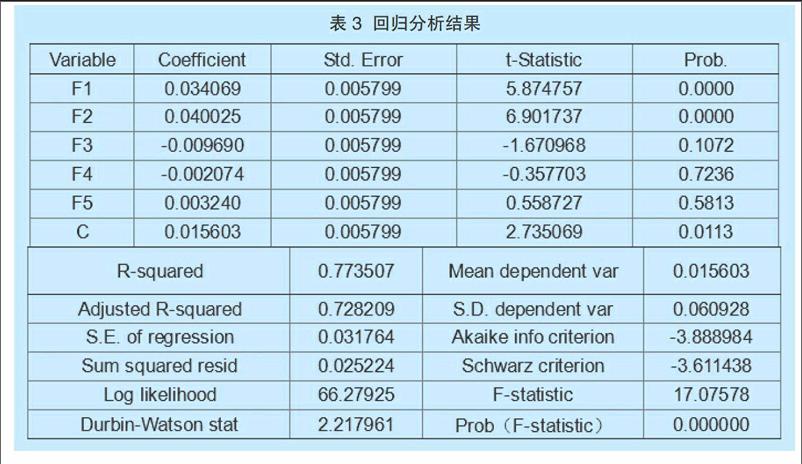

因子分析可以看到我国省际间非户籍福利的差距,从非户籍福利的排名大致可以看出人口大量聚集的省份恰恰是非戶籍福利很好的省份,初步得到非户籍福利在影响劳动力流动方面的作用。为了更加精确地反映出劳动力流动和非户籍福利之间的关系,在因子分析的基础上进行进一步的回归分析。本文运用Eviews软件来进行回归分析。考虑到劳动力流动的数据难以获得,参考部分学者的做法用人口流动来代替劳动力流动。本文分析2009-2013年的人口流动与非户籍福利的关系。2009年到2013年各省的非户籍福利都有不同程度的变化,但相对水平的变化很小,而因子分析表示的就是各个省非户籍福利的相对水平。因此,利用2013年各省非户籍福利因子分析的结果代表2009-2013年各省的非户籍福利水平具有一定的合理性,但这只能是一种近似的估算。考虑到出生率和死亡率对人口流动的影响,用年末的总人数减去年初总人数,同时扣除自然增长的人数来表示人口的净流入。为了消除不同地区初始人口规模的影响,本文用净流入人口除以年末总人口即人口净流入率来表示人口流动情况。人口总数、出生率、死亡率等相关数据均来自2010-2014年的统计年鉴。表3为回归分析的结果。

从回归分析结果可以看到F1、F2、F3、F4、F5的t检验都通过,非户籍福利水平在一定程度上影响了劳动力的流动,同时可以看出代表非户籍福利整体水平的因子F1的P值非常小,表明非户籍福利整体水平对人口流动有着显著的影响。可决系数和调整的可决系数较小,回归方程的有效性较低,但是F统计量检测显著通过。由于回归分析是以因子分析的公因子为基础进行的,因子分析的过程导致变量损失了部分信息。通过用原始数据进行分析可以发现可决系数得到了显著改善,从而验证了本文的猜想。

研究结论和对策建议

(一)研究结论

本文先用因子分析从城市基础设施、文化氛围、信息、医疗、卫生和绿化五个方面对省际间的非户籍福利水平进行了比较研究,随后用回归分析法分析了非户籍福利水平与劳动力流动的关系。结果表明,非户籍福利水平影响劳动力的流动且我国省际间非户籍福利水平有如下特征:

第一,我国各地区非户籍福利水平严重不均。具体体现在:东部地区明显好于中西部地区,东部地区的综合得分排名都很靠前,而中部和西部地区排名则非常靠后;沿海省市相比于内陆省市有明显优势。沿海省市中最差的福建也排到了13名,优于绝大多数非沿海省市,内陆省份云南、河南、甘肃等则是排名的倒数几位。

第二,国家政策对非户籍福利的供给有显著影响。首先,东部地区的非户籍福利水平较高,就是国家当初优先发展东部地区政策的结果。其次,宁夏、内蒙古等地区非户籍福利水平排名靠前,与政策的支持也是分不开的。

(二)对策建议

从省际间因子分析的结果来看,非户籍福利水平各省市间差别较大,回归分析的结果表明人口流动与非户籍福利的这种差距有关,人口聚拢于大城市受到这种非户籍福利水平差距的影响。如果按照主流经济学的观点,将户籍之上的社会保障、医疗、教育等诸多的公共服务剥离出去(彭希哲,2009),则如当年的郑州一样必然导致大量的人口涌入,给大城市带来巨大的人口压力。因而,户籍福利的改革,在逐步放开户籍限制的同时,均等化不同省市的非户籍福利也是刻不容缓的。第一,在各省的评价方面,盛行的是唯经济论,这不利于政府对非户籍福利的供给。以河南为例,它的经济排名全国第五,但它的非户籍福利水平却是全国倒数第二,显然政府的非户籍福利供给严重不足。因此,应当改变激励机制,将非户籍福利水平作为一项评价和考核的指标,为非户籍福利的均等化提供政策保障。第二,非户籍福利的差距刺激大量人口聚拢于大城市,造成所谓的异地城市化现象。在我国当前的分权制度下,经济落后的地区财力不足,无法依靠自身缩小与经济发达地区非户籍福利的差距,这就需要中央政府采取诸如建立相应的中小城市非户籍福利建设的专项拨款等措施,扶持中小城市的非户籍福利建设。通过提高中小城市的非户籍福利水平将有助于缓解人口大量聚集于大城市造成的拥堵和环境恶化等畸形城市化现象。

参考文献:

1.王美艳,蔡.户籍制度改革的历程与展望[J].广东社会科学,2008(6)

2.邹一南.户籍制度改革的内生逻辑与政策选择[J].经济学家,2015(4)

3.陆益龙.户口还起作用吗——户籍制度与社会分层和流动[J].中国社会科学,2008(1)

4.曾红颖.我国基本公共服务均等化标准体系及转移支付效果评价[J].经济研究,2012(6)

5.杨光.省际间基本公共服务供给均等化绩效评价[J].财经问题研究,2015(1)

6.张鸣鸣,夏杰长.中国省际间基本公共服务差距的实证分析与政策建议[J].经济研究参考,2009(38)

7.彭希哲,赵德余,郭秀云.户籍制度改革的政治经济学思考[J].复旦学报(社会科学版),2009(3)