择医习惯与互联网医疗平台精准搜索的关联性研究

2017-03-22,,,,

, ,,,

[作者单位]江西中医药大学中医研究所,江西 南昌 330006

在互联网医疗日益发展的今天,为满足大众就医的便利化,利用手持终端设备实现医疗全过程中挂号、咨询、就诊等各环节已成趋势,网络预约挂号和网络健康咨询已经日趋完善[1],远程诊疗因涉及政策法规等原因还待进一步实现[2]。医疗的目的是为了成功诊治病患,从医患双方来看,患者首要考量的是寻求能够解决自身病患的医生,医生则更期待接诊自身擅长领域的疾病患者。只有选择到合适的医生,才能进行有效咨询和诊疗。因此,本文从疾病诊治的前端环节——择医着手,分析了当前患者择医的现实情况,提出了患者的精准择医方式。

1 调查方法

为了客观分析当前大众择医的现实情况,我们设计了大众择医习惯调查问卷,通过问卷星网站发布并收回调查结果。调查时间2017年1月9日至2017年3月17日,收回有效问卷840份。

受访者中男性247人,女性593人。由于采用网络问卷,50岁以上只有15人(1.79%),其余分布在18~50岁,符合现今互联网医疗服务的主体年龄分布;位于直辖市或省会城市的有343人(40.8%),市县级城市的有318人(37.9%),乡镇的为179人(21.3%)。

2 调查结果

2.1 择医习惯

2.1.1 对互联网预约挂号和咨询诊疗的认同度高但利用率低

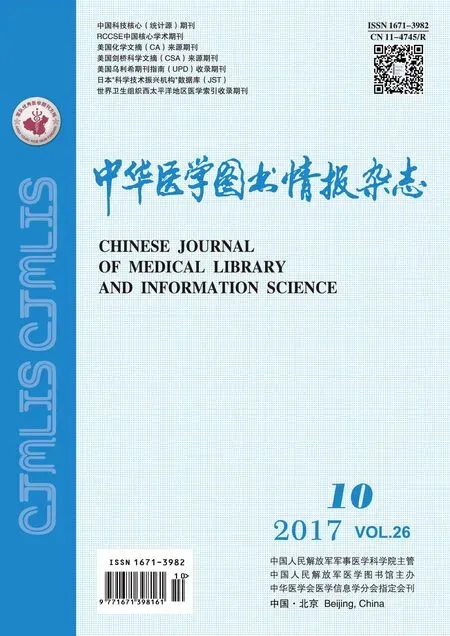

从表1可以看出,受访者对互联网预约挂号和咨询诊疗的认同度非常高,分别占88.7%和73.3%。可见互联网医疗给整个医疗环节带来了很大的便利性,能被普遍接受。

表1 互联网预约挂号及咨询诊疗的认同度(n=840)

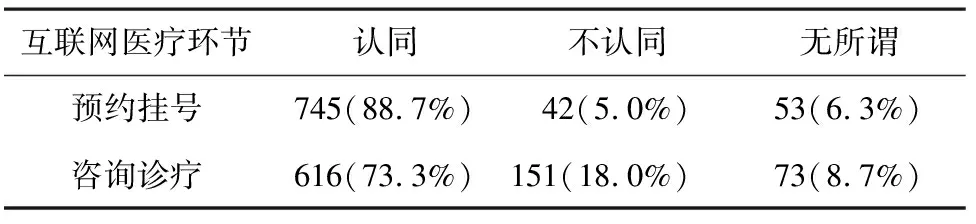

而表2结果显示,采用传统挂号方式的人群占77.6%,采用互联网形式的只占22.4%。

表2 大众挂号方式

对互联网医疗高度认同,但实际采用方式却又完全不同。互联网医疗还处于“叫好不叫座”[3]的原因值得深思。为此,我们针对整个互联网医疗的前端环节——择医,进行了具体分析。

2.1.2 大众的择医途径与择医困惑

在整个医疗过程中,择医是首要环节,是预约挂号的前置条件。大众择医途径调查结果见表3。表3显示熟人介绍(60.24%)和到医院看医生简介(21.31%)是大众最主要的两种择医形式[4]。也就是说,普通大众了解医生相关信息的途径主要依赖于群众口碑、专家声誉和官方介绍[5]。能否选择到适合自身疾病的医生,依赖于以上两种途径所传递的医生信息的准确性。

为此,在后续调查中对大众择医过程中最感困惑的因素进行了分析,结果见表4。排前5位的因素是被调查者认为的一些重要因素。26.31%的受访者认为获取医生信息的途径有限,不知道如何寻求适合自己的医生;而对于获取到的医生信息,也存在诸多疑问,如24.17%的人对现阶段所获取的医生信息真实性存疑,12.86%的人认为官方提供的医生简介过于专业,不利于选择医生。可见,在大众择医时还缺乏便捷、有效的医生信息获取途径,互联网并未明显改善现实情况[6]。医生的信息只是从宣传栏简介变成了网络简介,在实用性层面未能改善。

表3 大众择医途径

表4 大众择医的困惑

2.2 择医习惯与互联网医疗精准搜索的关联性

互联网医疗的兴起正在影响和改变医疗传统业态[7],尤其是与互联网医疗相伴而生的网络择医、信息集成、搜索方式等还在改变甚至挑战着大众择医的传统习惯。其中,疾病、症状等病史病情描述和搜索方式的改变以及甄别、取舍、处理信息需要一定的背景知识和较为熟练的互联网应用能力,被公认为最大的挑战。创建更多的集成优质医学资源的互联网医疗平台,普及和提高大众的互联网知识水平、应用能力,是应对新挑战的有效对策;而从大众择医需求出发不断完善和优化互联网医疗平台的搜索策略和资源信息集成方案,也不失为应对新挑战的一种有效途径[8]。

2.2.1 大众对医生不同信息的关注度调查

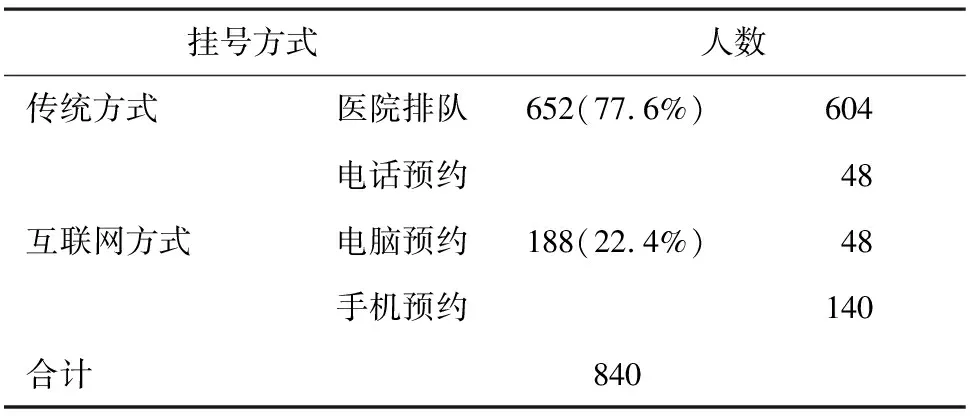

调查结果显示, 大众择医时最关注的医学信息是医生个人相关信息。在对医生个人信息的认知过程中,尽管不同个体对不同信息的敏感性、关注度不尽相同,但择医结果往往与关注度高低成正相关性。从图1可见,大众择医时对医生主要信息的关注度由高到低分别是医生治疗病证的效果评价(79.52%)、医生治疗疾病的典型案例(72.26%)、医生的学历职称职务(41.67%)和医生宣传所提及的擅长领域(38.69%)。最优先考虑的是医生是否具有治疗自己所患疾病的临床经验和满意的治疗效果,而现阶段互联网健康服务平台提供的有关医生学历、职称、职务、擅长领域等信息并不是大众择医最关注的[9]。这一现象充分说明医生个人信息的集成或供给与大众择医时的医生信息需求处于“供需脱节”状态;也提示我们在互联网健康服务平台的搜索策略设计时,有针对性、选择性地对社会大众开放后台医生的病历数据库和临床效果评价信息,并进行推荐等级考量,以帮助大众的精准择医。

图1 社会大众对医生个人信息的关注度

2.2.2 大众对影响择医的各因素重要性的认识调查

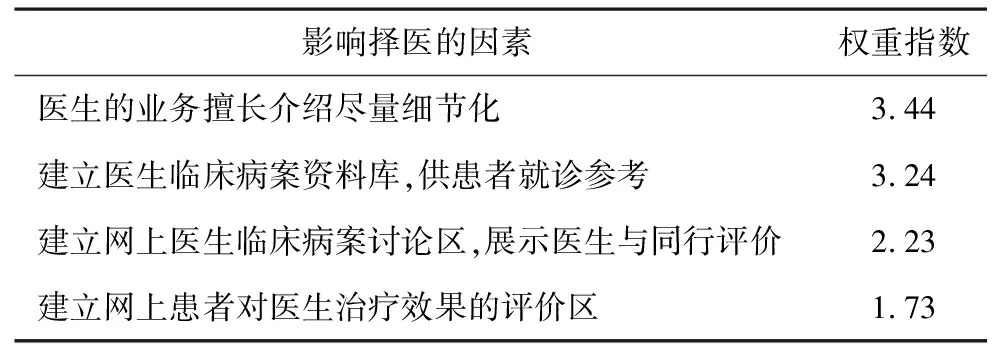

调查中,我们还对关注度较高的医生的个人信息如临床病历、效果评价、擅长领域介绍等影响大众择医的重要性进行了量化分析。利用问卷星系统分析软件统计后得出各因素的权重(表5)表明,信息关注程度越高,其重要性也越高,信息重要性与信息关注度呈正相关。信息的重要性不仅体现在它所携带的内容,也包括它的表达形式、载体。对于大众择医来说,信息载体或信息的表征形式有时比信息的内容更加重要。

因此,丰富和细化业务专长、临床经验、疗效等有关医生个人信息的内容,创新临床病案资源库、病案讨论区、患者治疗效果评价区等医疗信息载体,变院方或医生个人“一言堂”为院方、医生、同行、患者“众言堂”,直白、介绍式、主观性评价为含蓄、推荐式、主观性与客观性评价相结合,可增强信息的可读性,有助于提升医生个人信息的可信度。影响大众择医因素重要性的权重指数仅是小样本抽样统计结果,不具有代表性,仅作为互联网医疗平台医生信息集成以及信息搜索策略权重设置的参考和借鉴。

表5 影响大众择医因素的重要性

2.2.3 大众择医时输入搜索信息的方式调查

调查显示,在大众网络择医的途径中,百度和谷歌等通用搜索引擎排第一位(占35.76%),专门的医疗信息集成网站和互联网医疗健康服务平台列第二位(31.7%)[8]。习惯方式是以关键词为查询工具来间接查询医生,其中以症状为关键词的占30%,以疾病名称和体检结果为关键词的分别占23%和6%,以专病、专科医院或症状等混合使用为关键词的共计占38%以上,直接输入医生姓名来搜索的比例最低(仅3%)。

输入关键词时,有近90%的受访者表示习惯使用日常用语或自然语言、词汇的描述,只有10%的受访者表示会使用医学专业词汇。由于日常用语或自然语言、词汇的描述输入与医学专业关键词检索或关键词语义相似性匹配较差,择医搜索查准率和查全率不高,所以大多数受访者认为网络择医效果不太理想,常常因信息沟通交流不顺畅而影响寻医情绪。

在择医搜索信息时“期待系统给予有效反馈信息”的调研中,10%的受访者表示希望系统平台直接推荐医生,90%的受访者表示希望在系统平台的提示、引导下自主择医。在选择自主择医的受访者当中,对互联网医疗平台提供的搜索方式则有着不同的期待,统计情况见表6。输入搜索信息的方式是社会大众择医心理、行为的一种特殊表现形式,了解和掌握其内在规律对互联网医疗平台的搜索方式改进和完善具有积极的意义。

表6 大众互联网医疗平台搜索方式

3 结论

互联网医疗相关平台已渐趋成熟, 互联网医疗新业态方兴未艾,便利性和高效性是其发展的内在原因。然而就择医而言,目前互联网医疗平台与传统方式相比较,大众获取医生有效信息仍然不足,不仅结果类同且无明显的时效优势。

上述大众择医习惯与精准搜索的相关性分析在一定程度上揭示了这一现象产生的原因。如果能够从以下4方面着手完善互联网医疗平台内精准搜索的有效途径和办法,必将对择医精准搜索产生积极作用和影响。

首先,建立互联网医学资源审查与审批制度,打造一批拥有优质医学资源的全国性互联网医疗平台品牌,探索平台内搜索、检索与信息推送工作规范,引导和培育社会大众互联网择医新习惯[10]。

其次,以大众择医习惯为依据,针对互联网医疗平台,从医学资源集成、分类标注、查询方式、查询词语义分析、相关度排序和结果推送等环节的搜索策略和技术路线进行整体优化和设计,不断丰富和完善以自然语言描述或表征关键词、通过智能提示进行修正引导的搜索方式。目前不少平台在这方面的改革尝试已取得成功经验。

第三,以社会大众寻医问药需求为导向,积极探索包含医生简介、临床病案库、医患在线咨询记录、疗效自我评价和患者评价等在内的医疗资源信息库构建方案,创新平台资源信息库分类索引、关键词匹配、文本搜索等技术方法,促进互联网医疗平台资源信息集成,从以医者行为为中心向以患者认知需要为中心转变[11]。

最后,建立按大众择医关注度设计搜索策略评分模型,并按综合得分高低优先呈现搜索结果的择医推送推荐机制,科学制定医生擅长、典型医案、患者疗效评价等关注度和重要性较高信息类别的权重计算方法,明确不同信息权重设置的条件,可大幅提高择医搜索的精准度。