机器人避障的原理及分析

2017-03-22李一鸣

李一鸣

机器人避障是机器人技术中一项最基础也是关键的功能,它旨在让机器人行动过程中保证不发生碰撞,避免结构的过度老化、脱落。机器人避障技术的核心包括了传感器的选择和规划算法的选择。不同的传感器有不同的特色以及原理,而不同的算法所需要的时间和空间复杂度也不同。由于自身知识的局限,在算法部分仅仅详细介绍了Bug算法。通过分析各个常见传感器和算法的性能,我对这项技术有了更深层次的理解。在最后,我对这项技术存在的潜在问题和主要困难作了分析,提出了一条较为可行的道路:结合多个传感器和算法的避障功能的实现。

【关键词】机器人避障 Bug算法 传感器 机器人技术 路径规划算法

1 背景介绍

1.1 引言

机器人避障的研究在国内外已被很多学者研究,但在这些研究基础上,进一步谈论和比较各个方法的优劣仍然有深远的意义。本文将列举并分析机器人避障的各个常用方法,比较并分析各个情况下每种方法的优劣,从而为未来的应用提供参考。

1.2 课题研究目的和意义

在21世纪,人们的生活水平都有了很大的提高。而机器人技术能够进一步为人类社会服务。一个国家在这方面的进展,综合体现了这个国家的经济发展、人民安全和国际地位。人类研究机器人技术已经有50多年的历史了,因此,机器人理论也有了十分扎实的理论基础和研究成果。

总的来说,机器人技术是跨学科的融合体现,它融合了电子电路、自动化控制、计算机技术、机械动力学以及仿生学等等学科的最新研究成果,象征着科学技术的最新进展,是一个国家高新技术与经济实力的体现。因此,不少欧美大国将机器人技术作为21世纪首要的先进科技规划任务。

目前,机器人对国家安全、工业制造、社会服务等各个行业都有很大的帮助。例如在流水线上的机械臂,在抗灾救险的无人机,餐厅里的自动送餐机等等。与此同时,人们对机器人的需求也不断增强。逐渐的,人们需要能够感知周围,做出判断的智能机器人。这种机器人能根据周围的环境参数,在内部建立模型,根据神经网络或是遗传算法来做决策,最终完成用户发出的指令。在这样一个规划系统中,避障规划是一个极为关键、很有必要的任务。

机器人避障,简而言之就是让机器人能够自动避开障碍物安全行动。由于机械结构的精细构造,不允许发生经常的碰撞。在当今科技高速发展的时代,人们越来越需要机器人去替代人来完成一些危险的任务。例如在科学探索以及救灾抢险中,经常会遇到一些危险或者人类无法轻易到达的地方。在这个时候,机器人的优势就体现出来了。 而机器人在复杂多变的地形中进行自动避障是这项任务的根本条件,如果无法自动避障,一切都是纸上谈兵。因此,我们有必要对自动避障的原理进行分析和探讨。

综上所述,研究机器人在未知障碍物的环境下的避障规划方法将具有重要的意义。

2 机器人避障方法及算法介绍

2.1 目前常用的傳感器

自动避障的第一步,是让机器人能够感知周围环境。一般来说,我们需要通过传感器给机器人提供周围环境的参数指标。例如障碍物的尺寸、形状和位置等。目前避障使用的传感器各种各样,其特点和适用范围也不同。根据不同的原理,可分为:超声波传感器、红外传感器、激光传感器和视觉传感器。

2.2 超声波传感器

超声波传感器的原理是:先发出超声波,然后检测反射波的延迟,根据声速计算目标与物体之间的距离。由于超声波在空气中的速度和湿度,温度有关,在实践中,需要考虑到这些因素的变化。另外,超声波传感器的有效距离,一般小于10m,并且会有最小约几十毫米的检测盲点,它只能用于小型项目。超声波传感器成本低廉,技术成熟,原理简单,是最常用的传感器。

2.2.1 红外传感器

红外传感器大多基于三角测量原理。发射器以一定的角度向待测物体发射红外光束,被物体反射回来后用另一个接收器检测到,会得到一个偏移值。利用几何关系可以根据发射角度计算得到传感器与物体的距离。常见的红外传感器的测量距离都比较近,小于超声波传感器的距离。另外,对于透明的物体(例如玻璃等)红外线会穿透的材质,红外传感器是无法检测距离的。

2.2.2 激光传感器

激光传感器原理类似前一个方法,只是用激光替代了红外线来测量距离。常用的测距方式是由发射器发出持续时间很短的脉冲激光,由接收器接收返回的信号,根据入射波与反射波的延时,测出与目标的实际距离。由于光速比声速快很多,这种测量方式往往用于大型测量,如航天研究中,而并不适合对精度要求很高的领域。同样,这种方法的成本也十分昂贵,因此也不适用与小型企业或者私人研究。

2.2.3 视觉传感器

视觉传感器利用多个传感器联合使用,通过复杂的算法模拟计算出物体的形状、速度、距离等。这种方法虽然探测范围比较宽阔,获取信息量也大,但是对机器人内置的处理器的要求比较高,且由于处理时间的存在,导致对环境的实时反应差。此外,它也会收到雾霾等光学因素的干扰。

2.3 目前常用算法

2.3.1 遗传算法

遗传算法是计算机学科中用于解决最佳性问题的常用算法。它借鉴了生物学中的自然选择等现象,模拟了这些过程来对参数进行遗传操作。该算法的主要优点是:采用纵观全局的并行搜索的方法,不会因为局部的死循环而得不到想要的结果,并且具有较强的自适应能力。

2.3.2 神经网络算法

神经网络算法是一种模仿生物神经网络的结构和功能的数学模型或计算模型。神经网络由大量的人工神经元联结进行计算,是一种自适应系统。它能够根据输入(传感器信息和机器人运动方向)和输出(路线)的复杂关系,化繁为简,进行建模,求出结果。

2.3.3 模糊算法

模糊控制是基于模糊集理论的一种控制方法。 它不像其他算法,以简化实际情况和建立数学模型的方式解决问题。模糊逻辑模拟人类思维的模糊性,并使用类似于人类语言的语言变量来推理。如模糊逻辑:“如果右前方检测到障碍物在远处,则稍微向左”。它不依赖于精确的数学模型,可以很容易地控制系统的不确定性。此外,它具有很强的抗干扰能力。

2.3.4 Bug算法

Bug算法是最简单的一种避障算法,它的原理就是当检测到障碍物后,围着障碍物的轮廓行走,直至绕开它。Bug算法的效率很低,因为它走了许多不必走的路。但是它可以保证机器人到达目标。还有一个限制因素是,Bug算法只能用于二维的路径,三维中并不适用。

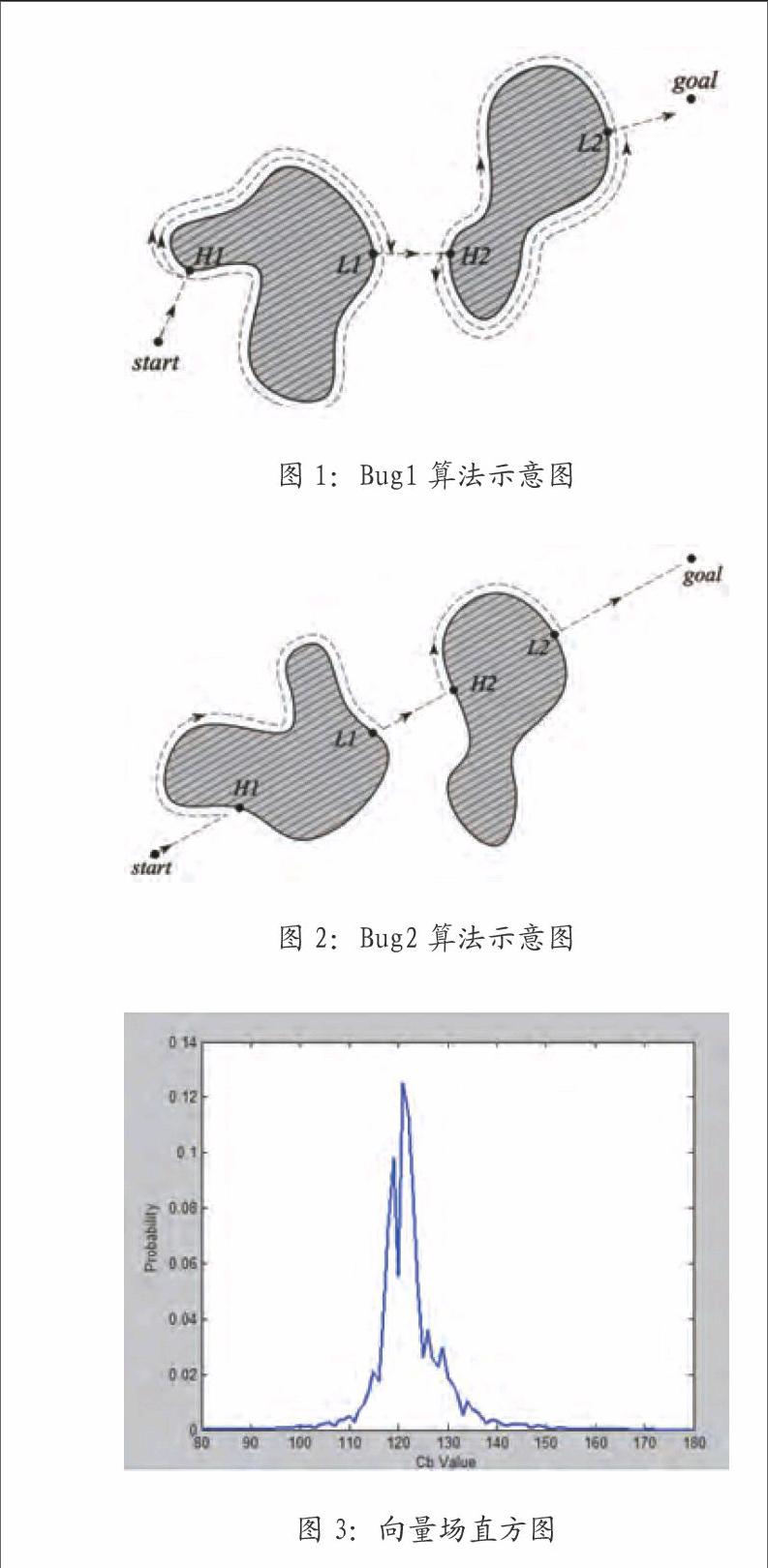

最早出现的事Bug1算法,它将机器人避障的路线简化为:朝目标点G走,和绕障碍物轮廓走两个模式。当发现障碍物后,它会一直绕着障碍物走一圈,从这个过程中获取障碍物信息。在第二圈,它会选取距离目标点最近的点离开。大致的示意图如图1所示,明显它的效率不高,但是能够保证到达目标点G。

后来,人们为了解决这一效率低的问题,对Bug1算法进行改进,改进后的Bug2算法,机器人在未检测到障碍物时会一直朝着目标点G行走,一旦检测到障碍物,它会绕着障碍物行走并时刻判断能否直接移动至目标。一旦可以,机器人就会从障碍物上分离。这样,行动的总路径会大大减小。大致的示意图如图2所示。然而,当遇到特殊形状的障碍物时,这种算法往往会得到错误的路径(如地图上有死路)。

2.3.5 势场法

势场法是一种强大的算法,它除了可以用于避障,还可以用于规划路线。势场法将地图中的障碍物表现为电磁学上势场中的一个高峰(斥力),而目标点变现为低谷(引力)。经过合适的模型建立,所有的力将会叠加在机器人身上,根据力的叠加原理,让它自动平滑的走向目标点。如果在行走过程中,检测到了新的障碍物,机器人的内置处理器会更新势场图,并再次规划路线。

在这个基础上,人们又增加了两个额外的势场:转运势场和任务势场。

转运势场:它考虑了障碍物与机器人的相对方向。当机器人向着障碍物走时,它会增加斥力来避免碰撞。当障碍物平行于物体行走时,它会减小斥力来防止斥力过大。这样,规划出的路线将更为平滑,而系统的容错率也将大大提高。

任务势场:它排除了那些根据当前机器人速度不会对近期势能造成影响的障碍物,这样不会因为障碍物过多而增加处理器的压力,处理速度将加快,机器的随机反应能力也会上升一个档次。

2.3.6 向量场直方图

这种方法在执行过程中会根据移动机器人的周围环境建立一个极坐标地图,横坐标为以机器人为中心向外发散的角度(-180°到180°),纵坐标表示该角度下存在障碍物的概率函数。如图3所示。

2.4 潜在問题以及展望

2.4.1 传感器失灵

上述介绍的所有传感器都是有各自的优缺点,没有任何一个是包罗万象的。例如,我们需要检测远方一块钢化玻璃的距离,那么红外、激光和视觉传感器的方案便会失效,因为这些光线会穿透玻璃,无法获得反射光波。而在这个情况下,超声波传感器的优势就体现出来了。声波不像光波,它不会穿透玻璃等透明物体。同样,当我们需要在嘈杂的环境下检测物体距离,我们便需要光学传感器来弥补声学传感器的劣势。因此,在实际应用下,多个传感器的结合才能保障在任何情况下的万无一失。这也体现了目前科技发展的一个特征:交叉学科。

还有一种情况是,当两个或以上的传感器同时工作时,很容易互相产生干扰。若是为了排除干扰而选择按照顺序分别工作,那么会大大减慢工作速度,对实时性产生影响。我想到的一个方法是在不同频率发射不同的超声波,然后利用滤波器找到各自的反射波,这样能有效减少多个传感器的串扰。

2.4.2 动力学限制

在刚才的几个算法中,很多都提到了“绕行”“转向”等字眼,而这在实际的情况中很难完美实现。例如,一台小车在转弯时选择多大的转角?它能否原地转向?以多大的速度行走不会侧翻?这些问题都值得进行进一步研究。惯性和向心力的影响更是不可忽略。所以在设计算法的时候,需要考虑到机器人的实际结构,考虑实际情况下是否可行。

3 结语

机器人避障技术作为一项机器人技术的重要分支,虽然已有了多年的研究历程,仍然是一个潜力很大的未知领域。如果要将这项技术广泛应用于各个制造业与服务业,那么需要各路学者进行理论以上的深层次研究。在我看来,安置各个传感器并使用多样算法的避障机器人才是未来的开发方向。而这个开发方向艰难重重。既需要解决动力学上的各类问题,又需要考虑实际情况对传感器进行改造。总之,机器人自动避障在某种程度上可以看作是机器人规划路线功能的一种特例,它对产品的实时性和成功率(可靠性)的要求更高。不过,一旦解决了这一大难题,将无疑给人类带来巨大的便利,为未来创造无限可能。

参考文献

[1]刘世聪.机器人避障算法研究[D].大庆:东北石油大学,2011.

[2]高晓妹.机器人避障问题研究[J].教育教学论坛,2013(06):75-76.

[3]人机与认知实验室. 在实现自主导航之前,移动机器人都有哪些避障方法[OL].雷锋网,2016(05).

[4]吕漫丽.基于多传感器信息融合的移动机器人避障研究[D].吉林:东北电力大学,2008.

作者单位

河南省洛阳市孟津县第一高级中学老校区 河南省孟津县 471000