耗散结构理论视阈下的概念转变教学研究

2017-03-20王铭志

王铭志

摘 要 阐述了学生的概念认知结构类似于耗散结构,学生的概念转变是一个从“无序”的迷思概念到“有序”的科学概念的过程。教师要充分了解学生的迷思概念,利用小组讨论、探究实验或反例等引发学生的认知冲突和涨落,并通过概念图促进学生的自组织,进而实现概念转变。为保证概念的稳定理解,教师还需帮助学生对概念进行跟踪式的巩固复习。

关键词 耗散结构理论 概念转变 教学策略 生物学教学

中图分类号 G633.91 文献标志码 B

1 引言

1969年,比利时科学家伊利亚·普利高津提出耗散结构理论,并于1977年获得诺贝尔化学奖。普利高津认为一个开放的非线性系统在不断的物质和能量的输入达到阈值时,系统会从最初的无序状态转变为有序状态,这种远离平衡状态的有序结构称为耗散结构。耗散结构形成的条件可概括为:系统是一个开放的系统;系统必须远离平衡状态;系统内部存在非线性的相互作用;系统可以发生内部涨落。耗散结构的出现完全是自组织的,人们无法创造耗散结构,但可以创造出现耗散结构的条件。

2 学生的概念认知结构作为耗散结构所具有的特征

2.1 认知结构是一个开放的系统

建构主义认为,人的学习不是封闭于个人头脑中的过程,而是同周围环境中的工具、符号、语言乃至人际关系等媒体和功能性资源的交互过程中生成的过程,学生的学习依赖于认知结构。学生的认知结构一方面需要从外界环境输入信息,作为具有自我能动性的个体,学生通过纸质文本、视频、广播等途径获得大量的信息输入;另一方面,学生的认知结构通过对信息进行加工,完成对外的输出,即对抽象的理性问题或生活中一些实际问题的解决。因此,学生的认知结构必然是一个开放的系统。

2.2 认知结构是一个远离平衡态的系统

学习者无法解决世界上所有的问题。学生的认知结构与外部环境存在这样一个矛盾,即问题解决所需要的知识与学生认知结构中知识的不足或缺失之间的矛盾。这种矛盾导致学生的认知结构远离平衡态,矛盾越大,认知结构就离平衡态越远。这种矛盾促使学生不断地完善认知结构,从而形成更高水平的认知结构。另外,学生认知结构中的各组成部分之间也存在较大差别,这种内部组成部分间的差别也反映出学生认知结构并非是一个由均一同质的各部分所构成的平衡系统。

2.3 认知结构存在非線性的相互作用

认知结构由认知形式、认知策略与方法、知识经验及其结构、认知风格和解悟认知等5个小系统组成。这五个小系统中还可细分为更小的组成部分。认知结构的功能不等于各部分功能的简单加和。在学生的学习过程中,认知结构的各组成部分之间存在复杂的相互影响和相互作用。这种复杂的作用说明认知结构各组成部分之间存在极为复杂的非线性作用,而非简单的线性作用。

2.4 认知结构内部存在涨落

在学习过程中,学生的认知结构受到很多信息的刺激,如文字、声音、图片等。在概念学习过程中,教师为学生提供了指向概念转变的多种信息,创造出多元的对话活动和情景。这些外在刺激能够使学生的认知结构发生微涨落。微涨落通过非线性的相干作用和连锁效应不断放大,当达到一定的阈值时,学生的认知结构就会巨涨落。此时,概念发生转变,认知结构的水平层次提高。因为阈值是可以通过试探性尝试找到的,因此在教学中具有操作性。

综上所述,学生的概念认知结构具有耗散结构特征,具备耗散结构形成的必要条件。

3 耗散结构理论视阈下的概念转变教学策略

概念转变的过程类似于耗散结构的出现过程,学生获得生物学概念的过程实际上就是经历从“无序”的迷思概念概念转变为“有序”的科学概念的过程。因为概念转变是通过学生自组织实现的,因此教师在教学中需要创造学生概念转变的必要条件,帮助学生自主构建起对科学概念的理解,从而使学生实现概念转变。

以高中生物学概念“细胞呼吸”为例,耗散结构理论视阈下的概念转变教学策略可以按以下环节进行。

3.1 充分了解学生认知结构中的“无序”:迷思概念

学生认知结构中的无序状态是指学生所具有的迷思概念。迷思概念是学生在进入课堂学习前所具有的对某事物或事件不完全合理的认识、想法。学生迷思概念的无序体现在:(1) 迷思概念具有片面的、零碎的内容,在知识联系上缺乏适当的关联;(2) 学生面对情景不同的同一类型问题时,往往会有不同的解释;(3) 有些迷思概念前后不一致,而有些迷思概念则十分稳定,极难改变。在教学中,教师应该调查和了解学生在学习“细胞呼吸”概念之前所具有的迷思概念,并做为教学的起点和突破口。

“细胞呼吸”属于微观的细胞水平的内容,学生主要是通过教材和教师的介绍,获得有关的了解。浙教版初中教材八年级下册第三章第五节“生物的呼吸和呼吸作用”通过汽车内部燃料与氧气发生化学反应的类比,向学生介绍了动物、植物和微生物体内葡萄糖和氧气发生反应的呼吸作用过程。通过调查发现,学生对“细胞呼吸”具有以下迷思概念:

(1) 细胞呼吸是葡萄糖的氧化分解过程;

(2) 细胞呼吸的发生必须有氧气的参与;

(3) 细胞呼吸的产物都是二氧化碳和水;

(4) 在动物、植物和微生物的体内都可以进行葡萄糖与氧气的反应。

3.2 提出问题,小组讨论,暴露学生的不平衡状态

社会建构主义强调概念的学习不应只是强调个体心智的主动建构,而更应该兼顾社群和集体中的对话、互动和切磋。

在“细胞呼吸”的教学中,教师首先提出问题:细胞呼吸是否就是指细胞内葡萄糖和氧气发生的生化反应呢?然后,组织学生以小组形式进行讨论。因为初中教材中对呼吸作用介绍是通过类比汽车燃料与氧气反应呈现的,所以导致很多学生坚定地认为细胞呼吸的底物只能是葡萄糖。虽然有些小组的学生回忆起初中阶段提到的三大能源物质,但是由于缺乏细胞呼吸明确的概念内容,难以大胆做出假设性的推断。此时,教师给出“细胞呼吸”的概念:细胞呼吸就是细胞内进行的将糖类等有机物分解为无机物或小分子有机物,并且释放出能量的过程。然后,组织学生再次讨论。因为有了概念的明确内容作为依据,小组内学生通过交流、讨论,认识到糖类、脂肪、蛋白质等物质的氧化分解都属于细胞呼吸的范畴。

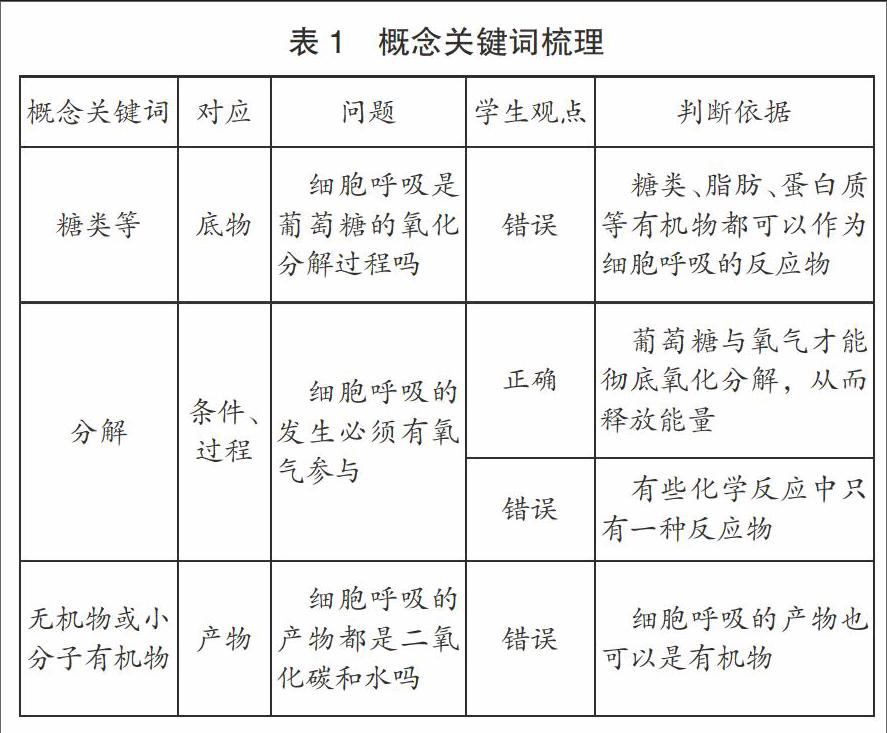

接下来,教师引导学生一起对“细胞呼吸”的概念进行解构,找出概念的关键词。教师对应關键词提出相应的问题,继续让学生小组讨论,并说出判断依据(表1)。

学生对“分解”有不同的看法。教师可以提供有关化学知识作为“脚手架”,向学生解释说明:物质分解的化学反应没有氧气参加依然可以发生,依然会释放能量。

为了进一步帮助学生明确细胞呼吸的底物可以是多种类型的有机物,教师可以呈现糖类、脂肪和蛋白质等食物分子分解的过程示意图。

通过对“细胞呼吸”概念的解构,教师可以帮助学生梳理出概念的关键要素,然后对应概念的关键要素,设置相应的问题,让学生在对问题的思考和解决过程中加深对概念的整体理解。

3.3 通过探究实验和反例,促使“涨落”,实现概念转变

耗散结构理论认为涨落是耗散结构的触发器。涨落只有出现在远离平衡态的区域时,才起到触发器的作用。因此,教师在暴露出学生的不平衡状态后,应进一步创造条件促进其概念认知结构的涨落。

对于细胞呼吸是否需要氧气的问题,教师可以让学生进行探究性实验——“探究酵母菌的细胞呼吸的方式”。学生通过自主设置有氧条件和无氧条件,探究并检测酵母菌在不同条件下的呼吸产物,最终得出实验结论:酵母菌在有氧条件下产生二氧化碳和水;在无氧条件下产生二氧化碳和乙醇。学生通过探究实验真实经历了的整个实验过程,认识到细胞呼吸在有氧和无氧条件下都可以发生。因为有直观、真切的实验结果,学生“小涨落”形成“巨涨落”,从而推翻了之前的观点:① 细胞呼吸的发生必须有氧气的参与;② 细胞呼吸的产物都是二氧化碳和水。

为了进一步促进学生的理解,教师继续提供反例材料:乳酸菌在无氧条件下可以使牛奶发酵成酸牛奶或奶酪。在此过程中乳酸菌能够将葡萄糖发酵成乳酸,具体反应如下:C6H12O6→2C3H6O3(乳酸)+少量能量。学生通过分析,拓展了“细胞呼吸”的概念外延。学生通过总结,认识到在无氧条件细胞呼吸的产物可以是乙醇和二氧化碳,也可以是乳酸,呼吸产物的种类取决于生物的类型。

教师继续提供专性好氧菌的例子:有些细菌如铜绿假单胞菌、放线菌等必须在较高浓度分子氧的条件下才能生长,它们有完整的呼吸链,以分子氧作为最终氢受体,没有氧气则不能生长。通过让学生阅读这样的材料,他们能够发现有些微生物只能进行需氧呼吸,从帮助拓展对细胞呼吸的认识。

此时,教师继续追问:动物、植物和微生物都可以进行葡萄糖与氧气的反应吗?再次,组织学生进行小组讨论,然后发表观点。经过之前的学习,学生可以比较充分地做出判断:动物和植物可以进行需氧呼吸和厌氧呼吸;有些微生物既可以进行有氧呼吸,又可以进行厌氧呼吸,有些微生物只能进行需氧呼吸或厌氧呼吸。

3.4 建构概念图,促进学生的自组织

概念转变是学生内部认知结构自组织的过程。概念转变需要学生构建起完整的概念框架。概念图作为学生概念组织的体现和概念水平的评价途径,可以促进学生对概念认知水平的提高。

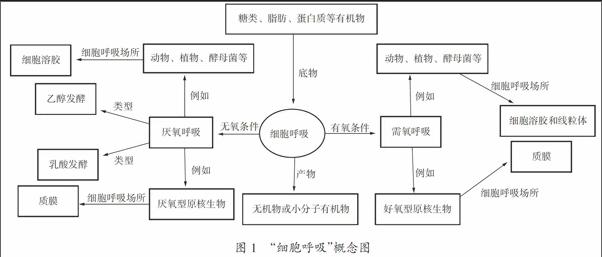

教师引导学生先进行组间讨论交流,小组合作画出“细胞呼吸”的概念图,然后各小组之间补充、修正,最终形成完整的概念图(图1)。

3.5 跟踪式的巩固练习或变式训练,维持科学概念的稳定理解

耗散结构理论认为耗散结构需要持续的能量和信息的输入才能保持其有序状态。因此在概念教学中,长期跟踪式的巩固练习或变式训练是极为必要。这样的长期巩固复习能保证科学概念水平的稳定,防止学生对科学概念的理解回到迷思概念的状态。

巩固练习或变式训练可以是对“细胞呼吸”某个概念要素的考查。这种类型的考查能够帮助学生对概念关键要素的复习和理解。另外,巩固练习或变式训练可也可以是开放的问题,例如细胞呼吸的意义是什么。这样的问题只有在学生了解细胞呼吸的反应物、过程和产物后才能做出回答,从而促进学生对概念的复习和理解。教师还可以提出:“动物、植物和微生物的细胞呼吸的异同点有哪些?”这样的问题要求学生对整个细胞呼吸的过程进行详细复习,回扣以往的知识点。这就保证对概念的持续稳定理解。

4 小结

耗散结构理论视阈下的概念转变转变教学不是让学生仅仅记住概念的内容或概念涉及的一些生物学事实,而是要帮助学生摒弃迷思概念,并理解科学概念所包含的某些生物学事实的总体特征和规律的东西。教师需要创造概念转变的条件,不断地引发学生的认知冲突,促进涨落和学生自组织,建构起合理的概念框架,最终促使学生从迷思概念到科学概念的概念转变。为了保证学生对科学概念的持续稳定的理解,教师需要提供多元的问题解决情景,长期跟进关注学生的概念水平。

参考文献:

[1] 吴彤.耗散结构理论的自组织方法论研究[J].科学技术与辩证法.1998,15(6):19-24.

[2] 钟启泉.知识建构与教学创新——社会建构主义知识论及其启示[J].全球教育展望.2006,35(8):12-18.

[3] 李红.论认知结构——系统的分析[J].心理学探新.1988, (4):45-48.

[4] 彭聪.我国概念转变教学策略的研究综述[J].教育导刊. 2015,(9):54-57.