我国意识形态安全研究(2001—2015)评析与展望

——基于中国知网收录文献的计量分析

2017-03-18蒋英州

蒋英州

我国意识形态安全研究(2001—2015)评析与展望

——基于中国知网收录文献的计量分析

蒋英州

近15年来,我国意识形态安全研究越来越受到国内学术界的关注。通过2001—2015年中国知网收录文献的计量分析,发现在文献数量增长变化方面,经历了缓慢增长到迅速增长两个阶段,并表现出意识形态安全研究较易受政治热点影响的特点。在研究主题方面,文献主要集中在我国意识形态安全危机的国内外诱因分析及其维护对策建议这两方面。在研究思路方面,文献大都沿着问题—对策型的逻辑理路,由于其核心理论与价值立场源于马克思主义与中国特色社会主义,因此要解决的主要问题在于如何实现二者的政治社会化。在研究质量方面,由于受问题—对策型逻辑理路的限制与基础理论研究不足的影响,文献在问题描述与对策建议两方面呈现较高程度的相似性,因而文献的被引频次普遍偏低。这种研究状态表明,我国意识形态安全研究尽管取得了明显成就,但在整体上可能处于初级阶段,在我国意识形态安全的基础理论、研究思路、研究方法与研究范围等方面还需创新与拓展。

意识形态安全; 国家安全;马克思理论研究和建设工程

由于“从十月革命以来,西方国家就一直不遗余力地对社会主义国家发动各种攻势,其中很重要的就是进行意识形态渗透”(江泽民,2006:83),所以新中国成立以来历届国家领导人都十分强调我国的意识形态安全。毛泽东曾指出:在我国,虽然社会主义制度已经基本建立,但资产阶级和小资产阶级的思想,反马克思主义的思想,还会长期存在,在政治战线和思想战线方面无产阶级和资产阶级之间的意识形态斗争谁胜谁负的问题还没有真正解决,我们同资产阶级和小资产阶级的思想还要进行长期的斗争(毛泽东,1977:417)。虽然毛泽东的这个判断是基于20世纪50年代中国特定的政治环境而言的,但放在当下,他揭示的我国意识形态安全的两个主要特性并没有变——资本主义意识形态与社会主义意识形态之间的斗争性质,与意识形态安全的长期性。尽管各种意识形态的并存及其导致的竞争与冲突可能会促使社会主义意识形态的发展,但同时也会危及我国意识形态安全。在西方国家加紧对我国进行意识形态渗透与国内意识形态斗争暗流涌动的背景下,自2001年以来国内学术界开始对我国“意识形态安全”展开研究。本文试图对这15年的研究文献进行计量分析与定性研究,反映我国意识形态安全研究的总体特点、成就及其发展趋势,以期对我国意识形态安全研究有所裨益。

一、文献数据来源与研究方法

本文的研究数据源于中国知网收录的文献,主要包括期刊、会议、博硕士、辑刊与报纸等五大类。文献检索年限设定为1978—2015年,共38年的数据,最后检索时间截至2016年12月10日。文献检索分为两步:第一步为普通“检索”,在“检索”栏设置为“篇名AND意识形态安全”,通过年份文献值求和,检索结果为1967篇*本文2015年5月20日前对1978—2014年的文献进行普通检索时其总值为1838篇。2016年全文修改时对1978—2015年的文献重新检索,由于中国知网的普通检索结果更趋精准化,因此此次普通检索结果值比2015年5月检索时变小,其中2015年文献数量为129篇。但两次检索时使用“篇名AND意识形态安全AND精确”的高级检索时2001—2014年的年份文献数量一致。。这种检索虽然设置条件为“意识形态安全”,但对照检索结果后发现,很多文献篇名的中心词为“意识形态”而非“意识形态安全”。尽管如此,一方面这些文献中包括了“意识形态安全”的篇名,另一方面这些“意识形态”研究也含有意识形态安全的内容*如米丁、崇周:《现代意识形态斗争中的资产阶级理论》,载《国外社会科学》1978年第2期;杨黎华、孙海根:《试论新时期意识形态方面的阶级斗争》,载《四川师院学报(社会科学版)》1982年第4期。,能在整体上反映国内学者对我国意识形态安全的认识。因此我们需要对这种检索结果进行初步分析。第二步为“高级检索”,设置条件为“篇名AND意识形态安全AND精确”,检索结果发现第一篇文献出现在2001年,通过年份文献值求和为462篇(含“意识形态的安全”5篇),在此基础上我们使用计量分析方法对这些文献进行研究,以此考察2001—2015年间我国意识形态安全研究的状况及其形成的主要关联性因素。

二、研究文献数量增长变化及其主要因变量

从第一步检索结果来看,我国意识形态(安全)研究在文献数量增长变化方面呈现出四个比较明显的阶段。分析可能是哪些主要原因导致了这种阶段性变化,有助于我们发现我国意识形态(安全)研究表现出的重要特点。

第一阶段为初显阶段,时间为1978—1993年,主要表现是研究文献非常少,年均数值为6.6篇。从研究内容来看,从1978—1987年这10年有关意识形态(安全)的研究主要集中在译介前苏联与西方学者的意识形态研究成果,以及探讨意识形态与社会经济文化之间的关系等。其中,1988年虽只有3篇文献,但均涉及意识形态安全问题,反映了学者们对1986年以来日趋激烈的意识形态冲突以及党的意识形态管理体制机制改革的思考,仿佛是“意识形态安全风暴”来临的前兆。紧接着1989年的“六四风波”以及东欧剧变苏联解体等事件相继发生,因此对与我国意识形态安全紧密相关的“和平演变”的研究在1989—1992年间出现了高潮,研究文献年均值达180篇,但1993年陡然回落至8篇,此后一直到2015年基本维持一种低位平稳状况(年均6篇),对它的研究更多地置于我国意识形态安全研究里面。尽管这一时期学术界尚未直接探讨意识形态安全问题,但对意识形态冲突与管理的理论研究,以及国内外社会主义意识形态与资本主义意识形态的斗争白热化,为下一阶段我国意识形态(安全)研究的兴起作了主客观上的准备。

第二阶段为兴起阶段,时间为1994—2000年,主要表现是研究文献大幅度增加,年均数值达80.1篇。导致这一阶段研究文献增多的原因,可能主要在于两个方面:一是冷战结束之后西方国家趁势拾起意识形态这个思想文化武器加大了对我国的攻势,而且“六四风波”与东欧剧变苏联解体事件对我国学术界的思想震动很大;二是冷战结束之后思想文化安全作为重要的非传统安全问题开始凸显。这种国内外因素综合发酵导致了我国意识形态(安全)研究的兴起。

第三阶段为式微阶段,时间为2001—2005年,主要表现是研究文献急剧减少,年均数值降到30.8篇。这一阶段出现我国意识形态(安全)研究的低潮,可能主要是两个方面的原因所致。一是我国2001年底正式加入世界贸易组织(WTO),这一时期学术界的学术焦点与热潮转移到WTO研究上。如果我们以“世界贸易组织”和“WTO”为篇名中心词检索相关文献的话,就可以得以验证(相关文献2002年达到峰值,分别为318篇、13054篇)。同时,经济全球化似乎掩盖了中西意识形态的冲突,而且“意识形态终结论”的思潮开始对国内学术界产生重要影响。二是美国等国发动的阿富汗战争(2001年)与伊拉克战争(2003年),使我国学者的研究注意力再次发生转移,同时我国面临的西方压力与攻势暂时得以缓解。因此,这两个原因可能导致我国意识形态(安全)研究受到冷落。但是,在2001年直接探讨我国“意识形态安全”的文献第一次出现。该文作者指出,改革开放使意识形态突破了传统意义上的意识形态教义,并且在转型时期意识形态安全成为国家安全的重要组成部分,是社会政治稳定的基础,但同时意识形态安全面临着来自西方政治文化与价值观念、亚文化和互联网络的威胁与挑战(马振超,2001:37-40)。此后我国意识形态安全研究文献逐年增加。

第四阶段为上升阶段,时间为2006—2015年,一是表现为研究文献年均数值大幅度增加到114.2篇,二是其中“意识形态安全”研究在经过较为缓慢的量增期之后于2012年迅速上升,开始占年份文献数值的70%左右。这种增长一方面与2006年胡锦涛第一次明确强调“意识形态安全”,以及李长春对2004年4月正式启动的、作为巩固马克思主义在意识形态领域指导地位的基础工程“马克思主义理论研究和建设工程”的重要讲话有关*胡锦涛与李长春的相关讲话,具体参见中共中央文献研究室编:《十六大以来重要文献选编(下)》,中央文献出版社2011年,第686、799、883页。。李长春特别强调指出,马克思主义理论研究和建设是“维护意识形态安全”的有效途径。因此2005年12月中国社会科学院设立马克思主义研究院,一些高等院校的马克思主义学院也相继成立,我国意识形态及其安全研究获得空前重视。这也是目前意识形态安全研究主要集中于高等院校马克思主义学院(研究院)的重要原因。另一方面与随着我国的发展,以美国为首的西方国家在上述两场战争之后加紧了对我国的意识形态攻势,导致我国意识形态安全危机再度加剧有关。这两个方面的因素综合导致了这一时期我国意识形态安全研究开始蓬勃兴起。

从相关性分析来看,这种文献数值增长变化可能反映出我国意识形态(安全)研究容易受两种外在因素的影响:国际的政治经济和学术热点与国内的政治热点。这对学术研究而言并没有不妥,但也可能反映出我们对我国意识形态安全缺乏内在持久性的研究动力与长期沉静式的观察与研究。这个判断能在下面的分析中继续获得相关验证。

三、研究文献主要来源与质量状况

对第二步检索结果的462篇“意识形态安全”研究文献样本总量进行“文献来源”的再次检索后,对发文数量前10名的刊物*分别为:《学理论》15篇,《学校党建与思想教育》10篇,《学术论坛》7篇,《红旗文稿》《理论探索》《求实》《科学社会主义》《思想理论教育》5篇,《思想理论教育导刊》《湖湘论坛》《才智》《前沿》4篇。进行分析时,我们发现有两个比较突出的现象。一是整体上刊物对意识形态安全研究的刊载量并不大,最多的就只有15篇,其次是10篇,其余均在7篇以下。二是对意识形态安全相对比较关注的可能是马克思主义与思想政治教育类刊物,在前10名刊物中占比约为70%,表明这类刊物的学术定位与意识形态的紧密度相对较高。

但这种刊物刊载量不大的状况是否也反映出2001年以来“意识形态安全”问题并未引起学术界的重视呢?因为一方面刊物对意识形态安全研究的需求量可能并不大,另一方面导致这种需求量不大也可能是由于研究者不多和/或研究质量不高等原因所致。一是从发文量前10名的作者统计来看,最多的为7篇,发表3篇的作者就能进入前10名之列*统计结果为:王翼7篇,田改伟6篇,王岩、魏崇辉5篇,杨云、杨成乐、李辽宁、刘音4篇,石云霞、莫岳云、韩健鹏、赵惜群、刘胜良、赵兴伟、赵欢春、聂圣平、张果3篇。。二是从“被引”频次前10名的文献统计来看*第1名为张骥与张爱丽的《论社会主义核心价值体系与我国意识形态安全》,被引78次,第10名为袁三标的《从软实力看当代中国国家意识形态安全》与仲崇东的《经济全球化与我国的意识形态安全》,均为32次。被引频次前10名的文献均发表于2012年1月25日以前。,最高次数为78次,远远低于“意识形态”研究中高频被引文献上千的次数*第1名是王东风的《一只看不见的手——论意识形态对翻译实践的操纵》,被引1030次,第10名是王晓元的《意识形态与文学翻译的互动关系》,被引236次。,这可能说明目前意识形态安全研究文献整体质量不尽如人意,在意识形态研究中的地位与影响力不突出。三是将前10名的“发文量”与“被引频次”两项指标结合考察的话,只有两名学者是重叠的*这两位作者为田改伟、王岩。再结合意识形态安全研究的专著出版来看,2016年以前在论文发表量前10名作者中有3位作者(田改伟、魏崇辉、张果)出版了相关专著。。这三方面可能表明:2012年“意识形态安全”研究真正兴起之后还缺乏有影响力的研究成果;致力于意识形态安全研究又有较高质量研究成果的学者也比较少;仍然缺乏一支相对稳定的且致力于我国意识形态安全研究的学术队伍。

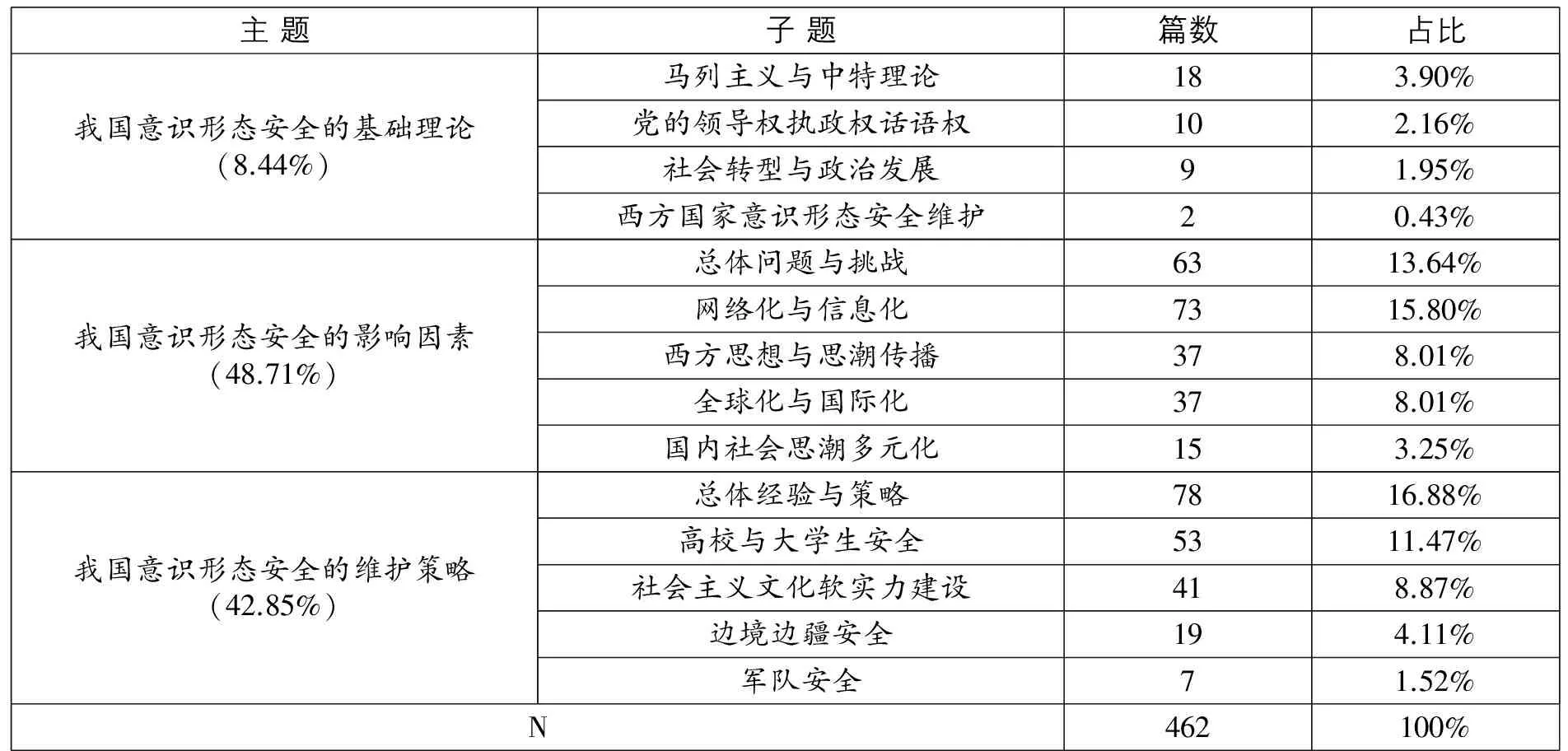

如果继续按照“被引”指标并按一定区间值分段考察462篇样本文献总量的话,我们还可以发现,假设被引次数≥5作为高频引用文献的话,那么在整个“意识形态安全”研究中这种高频引用文献的比例只有27.41%,其中被引频次达50次以上的文献仅有3篇,占样本总量的0.65%,而从未被引用的文献占样本总量的33.12%*按被引频次分段统计结果为:≥60次,2篇,占0.43%;50~59次,1篇,占0.22%;40~49次,2篇,占0.43%;30~39次,6篇,占1.30%;20~29次,18篇,占3.90%;10~19次,42篇,占9.01%;5~9次,56篇,占12.12%;1~4次,182篇,占39.40%;0次,153篇,占33.12%。。这说明,整个意识形态安全研究文献的质量可能普遍不高(这可能还需要更长的时间来验证)。如果说文章质量代表着对问题分析的深度的话,那么也就表明目前的大多数文献对我国意识形态安全的分析还流于表面,或是应景之作。做出这一判断的理由还源于表1中所反映出的“问题—对策”型的研究思路及其文章所占比重较大的分析。

四、研究文献主题逻辑与研究成就

在这462篇样本总量中,尽管一些文献的具体内容可能同时涉及意识形态安全的概念与理论、我国意识形态安全面临的问题与挑战以及如何应对等问题,但通过比较、归纳与分类后,我们可以发现我国意识形态安全研究大主题主要分布在三个方面:基础理论、影响因素、维护策略。如表1所示:

表1 2001—2015年我国意识形态安全研究的主题分布

从表1来看,这三个研究主题似乎反映出学术界在我国意识形态安全研究上大致呈现“是什么—为什么—怎么办”的问题导向型整体逻辑理路,而这种逻辑理路又十分明显地体现在大部分研究文献中。

首先,我国意识形态安全的基础理论研究在文献样本总量中所占比例较小,但另外两种类型中的众多文献在弥补这种基础理论研究的不足。在基础理论研究方面,学者们主要从我国社会的性质与现实出发,在马列主义基本理论与中国特色社会主义理论基础上构建我国意识形态安全理论。

一是在“意识形态安全”概念释义上虽然存在差异,但在其内涵认识上存在一致性。众多学者认为我国意识形态安全的内涵就是指作为主流意识形态的社会主义意识形态的安全,而其核心在于王翼(2014:99-103)等人提出的人民群众利益,与刘胜良(2015:11-14)等人提出的中国共产党领导地位与执政地位的安全。这两种观点事实上是一致的,符合我国意识形态安全的本质特点与维护的目的要求。

在概念释义上,目前学术界有四种看法。其一为状态论。石云霞(2012a:33)等人认为,意识形态安全是指一个国家的主体意识形态或占统治地位的意识形态的主流地位与主导作用不受威胁的、相对稳定与有序发展的状态,是国家安全的重要组成部分。其二为结构论。李忠军(2008:23)等人认为,意识形态安全包括价值观念安全、政治信仰安全、道德安全、民族精神安全以及政治制度的安全。其三为层次论。王水雄(2007:126)等人认为,意识形态安全取决于意识形态与外部环境的互动关系,核心层面的安全是它与社会客观规律的契合程度,其次分别是与人们需求的满足程度、与制度的协调程度、与精神世界的兼容程度等。此外,戴步效(2012:26)等人则是从意识形态本身的不同层次与意识形态主体的不同层次来论述意识形态安全。其四为功能论。高峰(2013:114)等人认为,意识形态具有引导、规范和整合社会生活的重要功能,因而意识形态安全也就主要表现为主流意识形态这些功能的正常发挥程度。尽管概念解释不一致,但每一种解释都能从不同角度丰富我们对意识形态安全的认识。从整体上看,无论从哪个角度定义意识形态安全和用何种理论来阐释它,都不妨碍学者们对维护与建设我国意识形态安全的极端重要性做出一致性的评价。

二是在“意识形态安全”理论方面学者们主要以马列主义与中国特色社会主义理论为主寻求理论依据或建构理论。具体而言包括:

马列主义的国家阶级与意识形态理论。张安(2015:28-33)等人认为,列宁的意识形态安全思想是经济文化落后的社会主义国家维护意识形态安全的开端,对我国当前的意识形态安全实践工作具有若干重要的启示。因此,冯宏良(2010:9-13)等人认为在我国意识形态安全维护与建设路径上的中心任务就表现为如何推动马列主义的大众化或社会化,增强马列主义的说服力、竞争力与生命力。梁柱(2014:34-40)等人从社会主义初级阶段的社会思潮斗争以及社会主义与西方资本主义之间的意识形态斗争出发,指出坚持马克思主义(包括中国特色社会主义)的指导思想地位、抵制各种错误社会思潮的侵蚀是维护我国意识形态安全的重要途径。朱新光(2015:31-43)等人认为,中国共产党的意识形态安全理论基础是马列主义毛泽东思想中的意识形态安全观,因而党需要用马克思主义信仰引领我国意识形态安全环境的政治导向,依靠社会主义核心价值观的道德秩序巩固意识形态安全的主阵地,通过中国道路自信的民族精神传播意识形态安全的正能量,并以此防范境内外各种因素(尤其是和平演变因素)对我国意识形态安全环境的诋毁、威胁与破坏。

东欧苏联“和平演变”的历史教训与新中国成立以来反“和平演变”的经验教训。田改伟(2008:24-28)、敖带芽(2004:11-14)等人认为可以从毛泽东与邓小平的维护我国意识形态安全的思想及其实践中获取理论启示。王存福(2011:31-35)等人认为需要从原东欧国家与苏联在社会主义意识形态建设与反西方意识形态渗透的失败中汲取历史教训。罗嗣亮(2012:90-94)等人认为可以从新中国成立以来我国反“和平演变”与维护意识形态安全的经历中吸取经验教训。

我国意识形态安全所依存的社会转型与政治发展环境。赵欢春(2014:63-67)等人从社会转型,胡伯项(2014:25-28)等人从社会现代化,茅晓嵩(2013:5-9)等人从和平发展等角度,认为我国意识形态安全要适应新的时代变化与国家治理现代化的要求而发生与时俱进的转型。陈昌凤(2015:26-33)等人分析了我国意识形态安全与党管媒体原则之间的关系,认为要推动传统媒体和新兴媒体的融合发展,核心目标是使官方倡导的意识形态在新的媒体格局中拥有主流地位,发挥引领作用。邢文利(2013:24-27+47)等人从执政党的群众基础角度分析我国意识形态安全,认为改善和保障民生是维护我国意识形态安全重中之重的任务。上述三个方面的学者主要说明的是在新的发展环境中维护与建设我国意识形态安全需要执政党正确把握意识形态工作的主动权、领导权与管理权。

借鉴西方学者的意识形态与文化传播理论。王翼(2012:1-4)、茅晓嵩(2013:22-24)等人引鉴西方学者关于意识形态与文化传播的理论观点,主要考察的是当代国内外非马克思主义社会思潮对我国主流意识形态的消极影响,揭示的是我国意识形态安全在本质上表现为社会主义意识形态对多元性、多样性与多变性的社会思潮与话语的掌控能力。因而,田改伟(2005:30-41)等人从社会主义文化安全,骆郁廷(2014:66-73)等人从文化话语权等角度提出加强社会主义核心价值观建设,提升社会主义文化软实力。由于目前研究我国意识形态安全的学者以马克思主义学院(研究院)的居多,主要阐释的是确保马克思主义与中国特色社会主义作为社会主义主流意识形态的主导地位与引导功能来实现我国意识形态安全。由于马列主义毛泽东思想邓小平理论以及习近平治国理政思想成为研究我国意识形态安全的主要理论来源,因而李辽宁(2015:49-53)认为马克思主义理论学科的创新发展关涉我国意识形态安全的指导思想与根本维护,需要有新的理念和思路来解决意识形态安全面临的重大问题。

其次,分析我国意识形态安全存在的问题与面临的挑战这类主题在文献样本总量中占比比较大,表明学者们非常关注我国意识形态安全危机的诱因研究。学者们主要从网络化与信息化、全球化与国际化这两大背景性因素来分析我国意识形态安全存在的问题与面临的挑战;从国内外社会思潮的实质性因素分析社会主义意识形态面临的挑战。学者们普遍认为国内政治经济社会文化生态等领域的矛盾与冲突,和西方国家对我国进行意识形态渗透呈现多管齐下的强大态势,均导致我国意识形态安全面临危机与挑战。

一是在内部诱因方面。韩源(2011:137-141)等人认为主流意识形态的价值信仰与社会现实之间的紧张关系导致了马克思主义信仰趋于弱化。石云霞(2012b:28-33)等人认为执政党队伍的意识形态危机与能力不足导致社会对马克思主义体系信仰的倾覆,而中央对意识形态安全的高度重视与一些地方和单位的漠视又形成明显反差。谢成宇(2014:60-65)等人认为当前社会思潮的多元性多样性多变性对主流意识形态形成严峻的冲击与颠覆。曾荣平(2014:34-38)等人认为我国主流意识形态的传播模式及其文化产品缺乏吸引力,而对主流意识形态构成消解的大众文化却很泛滥。徐成芳(2012:19-29)等人认为社会阶层分化及其矛盾加大了主流意识形态调控社会的难度。

二是在外部诱因方面。学者们共同认为,以美国为首的西方国家否定、攻击、渗透我国主流意识形态目标明确、策略灵活、手段复杂,成为我国意识形态安全的最大挑战。西方国家除了利用政治话语权优势对我国意识形态进行西化、分化、丑化外,还利用经济文化教育优势对我国意识形态进行全面渗透。其中,张泽一(2014:30-34)、王岩(2009:74-83;2011:87-96)等人认为,西方学者的学术思想已在我国国内形成广泛影响,有意无意间在我国意识形态安全上打开了思想渗透的缺口。莫岳云(2010:11-14)等人认为,西方国家利用宗教对我国意识形态渗透的态势愈演愈烈,成为我国意识形态安全建设必须面对的一大问题。在西方意识形态渗透的对象中,张果(2014:105-108)等人认为高校师生群体是主要对象;王志平(2013:38-41)等人认为人民军队是重要对象。在地域分布方面,张春霞(2010:65-70)、叶力(2013:88-90)、李娜(2014:28-54)等人认为新疆、云南等内陆边疆地区和东南沿海一带成为西方国家意识形态渗透的前沿阵地。在意识形态渗透的途径方面,张化冰(2012:32-34)、杨文华(2012:5-9)等人认为,以互联网为主要代表的新兴媒体成为以美国为首的西方国家对我国进行意识形态渗透的最大平台和最重要的渠道。克雷格·海登(Craig Hayden)曾指出,美国负责国际交流的机构需要越来越有组织性地通过互联网引导他国受众的媒体消费意识并与之建立联系,同时需要用多种形式的具有说服力的话语来塑造网络语境(2013:196-218)。同时,根据中国互联网络信息中心统计,截至2015年12月,中国网民规模达6.88亿,互联网普及率达到50.3%,半数中国人已接入互联网(张晓娜,2016-01-23)。因此互联网已成为诱发我国意识形态安全危机最主要的、也是最难以引导与管控的场域,因而从上表中也可以看出,众多的学者开始重视网络安全对我国意识形态安全的重要意义。

最后,根据问题与挑战的分析学者们提出了多维度多样化的意识形态安全维护策略,这类研究在文献样本总量中的占比也比较大。综合起来,学者们普遍认为我国的意识形态安全存在众多的国内外不利因素的挑战,而挑战的最终指向是我国的社会主义意识形态的主流地位与指导作用,核心指向是中国共产党的领导与执政。由于问题概况明了,因此学者们提出的我国意识形态安全维护对策紧密围绕马克思主义与中国特色社会主义的政治社会化而展开。概括起来,其对策包括:加强社会主义核心价值体系建设,打牢我国意识形态安全的思想基础;处理好主流意识形态与社会思潮之间的关系,反对指导思想上的多元化,提高党对我国意识形态安全的领导能力;纠正市场经济的缺陷,促进社会公平正义,维护政治和社会稳定和谐,奠定我国意识形态安全的社会基础;加强国家意识形态的创新,提高中国文化的软实力,奠定我国意识形态安全的文化基础;重视互联网等新媒体中的意识形态安全,加强意识形态法制建设,依法治理网络,形塑我国意识形态安全的网络环境;坚持和完善中国特色社会主义民主政治制度,筑牢我国意识形态安全的政治基础;等等。

因此,无论是从问题来看,还是从对策来看,均反映出学者们对我国意识形态安全持很高的现实关切感,并能从中体验出学者们面对国内外复杂的、综合的、互应的问题及其挑战所形成的我国意识形态安全危机的焦虑感与责任感。

五、我国意识形态安全研究展望

综合上述分析,在一定程度上可以说,就整体而言目前我国意识形态安全研究可能处在“两少一低”(研究人员少、研究成果少、研究质量低)的初级阶段。换言之,尽管自新中国成立以来国家领导人一直高度重视意识形态安全,而且我国也确实面临着国内外诸多的意识形态安全挑战,但在学术研究上的反映并不像我们想象中的那样强烈。或者说,我国意识形态安全研究还没有引起普遍重视。也许个中缘由如田改伟(2005:29)所说,我国不少研究国家安全的学者在研究我国国家安全时借用的是西方国家的理论而不把意识形态安全作为国家安全的重要内容,同时忽视了意识形态安全对我国社会主义性质的重要意义,从而导致意识形态安全的被忽略或者不被重视。面对越来越严峻并复杂多变的意识形态安全问题,需要更多的、来自不同学术研究领域的学者从我国所处的时代、国情与中国特色社会主义理论出发进行研究,改变目前我国意识形态安全研究的薄弱现状。

一是在我国意识形态安全基础理论研究方面,可能需要重视理论的借鉴、继承与创新,构建适合我国国家安全维护与建设独特需要的意识形态安全理论。尽管状态论、结构论、层次论与功能论对我们认识意识形态安全的特性大有裨益,但都只是突出了意识形态安全的某一方面。其中,状态论与结构论更多的是从“安全”角度理解意识形态安全,而层次论与功能论又更多的是从“意识形态”角度理解意识形态安全。这种割裂式的理解也就难以全面理解意识形态安全的复合性与关联性,难以揭示主流意识形态与非主流意识形态之间以及与外来意识形态之间的交流、互动及其影响,以及作为上层建筑的主流意识形态与作为经济基础的社会经济生产等之间的关联。

究其原因,有可能是由于意识形态安全的理论借鉴有余而自我建构不足所致。在某种程度上可以说,目前国内学术界对我国意识形态危机的理论研究其理论深度与理论体系可能还未超越甚至达到郑永年2014年的相关研究。在他看来,我国意识形态危机源于中国共产党的执政党意识形态与国家意识形态、社会意识形态之间的冲突,走出这种意识形态危机在于执政党能否成功再塑一个包含各民族、各社会群体的国家意识形态(郑永年,2016:161)。反观之,就我国意识形态安全理论研究而言,我们对意识形态与意识形态安全,意识形态安全与国家安全、政治安全、人民安全、执政党安全、政权安全等之间的学理关系,维护与建设意识形态安全的框架结构与内在机理,影响我国意识形态安全的外在因素与内在因素的互相影响程度及其作用机理等的研究还显得不足。因此,一方面,马克思主义意识形态理论、西方学者的意识形态理论与国家安全理论等还需要与中国特色国家安全道路相结合,在理论的“中国化”与中国实践分析的基础上创造中国的意识形态安全理论;另一方面,还需要在毛泽东意识形态斗争思想与邓小平反西方意识形态渗透的理论基础上与时俱进地创新意识形态安全理论。换言之,我国意识形态安全研究中的基础理论研究还须进一步强化,这就需要部分学者与智库专注于我国意识形态安全研究,为问题—对策型研究提供坚实的理论支撑。

二是在我国意识形态安全面临的问题与挑战研究方面,可能需要调整目前的研究逻辑理路,重视我国意识形态安全内在性与外在性的连续统。从表1中反映的这种问题—对策型逻辑理路的文献有千篇一律之嫌,有深度的研究成果匮乏,从而影响了文献的研究质量与被引率。即使是被引频次较高的前10名文献,60%的也是这种逻辑理路。这可能意味着,在我国意识形态安全研究中,对现实中的问题与挑战描述居多,而在对策建议上又过多地集中于执政党对意识形态的领导方式方法创新、社会主义核心价值体系的社会化途径创新这两个方面,从而在理论深度上有所欠缺和观念创新上有所不足,使得我国意识形态安全研究难以上升到新高度。即使从2016年的文献来看,尽管全年文献总量(153篇)超过2015年(111篇,含1篇“意识形态的安全”),但在整体上依然沿着问题—对策型的逻辑理路,在基础理论研究方面并未有多大的进展。其中一个重要原因可能是缺乏意识形态安全危机的实证性研究,由于对导致危机的原因缺乏深入理解与掌握,容易受经验判断或感觉判断的限制,尤其易受新媒体中的意识形态危机表象所蒙蔽,因而造成理论研究的忽略而直奔问题与对策。

目前这类研究可能存在的问题主要表现为:一方面这些问题的归结多是人所共知的或能经验感知判断的;另一方面这些问题即影响我国意识形态安全的因子被网格化或碎片化,导致对策有“头疼医头,脚疼医脚”的倾向,忽视了意识形态安全的整体性与关联性。事实上,导致意识形态安全危机的因素可能是多种多样的,例如经济危机、外部干预、突发事件等都可能最终引发意识形态安全危机。它既可能是多种因素引起的混合式反应,也可能是由其中一个方面出现危机或诱变之后引起的链式反应或滚雪球效应。这些危机现象既可能是国家内部因素所致,也可能是国家外部因素所致,也可能是内外因素互应所致;既可能是社会层面的意识形态危机,也可能是政治领导层面的意识形态危机。其中,社会意识形态的分裂与对抗,或曰政治亚文化危机,会导致社会群体之间的撕裂、动乱与冲突,从而出现意识形态安全危机。这在我国的新疆西藏等地区表现得比较明显。而统治阶级或政治领导集团的意识形态分裂与对抗,则会制造更大的意识形态危机。泰国“红衫军”与“黄衫军”之间的多年冲突即可为证。而香港特别行政区2014—2015年围绕“政改”所产生的冲突,则是这两种层面的意识形态对抗与冲突相互交织而导致的,既有内部的意识形态危机因素,又有外部干涉势力的意识形态渗透原因;既有现实的利益冲突,又有长期的殖民地历史的文化遗留影响。

因而这种问题—对策型的逻辑理路有可能使对策的综合性解释力不足、实效性难以获得长期验证。在新一届国家领导人看来,“新形势下我国国家安全和社会安定面临的威胁和挑战增多,特别是各种威胁和挑战联动效应明显”(习近平,2014:202),因此国家安全观是总体国家安全观,国家意识形态安全也是整体性意识形态安全,既是国家内部意识形态安全与外部意识形态安全的统一,又是执政党的意识形态安全与人民的意识形态安全的统一。这种意识形态安全的连续统,也就需要进一步在基础理论与实证研究方面得到加强。

三是在我国意识形态安全实证研究方面,可能需要更多地以“价值中立”的科学研究方法探寻我国公民意识形态状况的研究成果,来揭示意识形态安全现状——危机程度及其危机原因,并在此基础上构建我国的意识形态安全理论。学术界对我国意识形态安全的研究在并不多的同时,在整体上出现表层论述与逻辑推论居多、深层次研究与实证分析偏少的明显特点。在目前研究中,一方面通过问卷调查、模拟实验与访谈等方式进行的实证研究相对较少,另一方面这些问卷型实证研究存在的缺陷也可能比较明显。这主要表现在调查问卷中问题及其选项设计上的科学性不足、“价值中立”性不足。前者表现为问题设计上知识性与时事性的问题较多,如对社会主义核心价值观、马克思主义、中国特色社会主义、社会主义制度、党中央的会议决定与政策、社会思潮类型等具体知识与时事政治的知晓或了解。但对意识形态安全而言,了解或理解这些不等于赞同或拥护社会主义意识形态,赞同或否定、拥护或反对才涉及意识形态安全,而不是知识性与时事性的测试。后者表现为在问题的选项设计上“价值中立”的特性不明显,一些选项的措辞含有明显的价值倾向或“政治正确性”,使得被调查者朝研究者的意图方向思维。

因而这两种情况其实很难反映被调查者真实的或潜在的意识形态或价值取向。建立在可能虚假的回答基础上的实证研究,得出的就可能是一般化的、非常吻合“政治正确性”的结论,因而实证研究的客观性与现实意义也就被削弱了,从而出现对社会主义意识形态“抽象肯定、具体否定”的尴尬局面。这也是目前一些实证研究成果质量不高的主要原因,使人难以透过数据分析其背后的逻辑机理与本质特征。但要把握意识形态安全、各种主要影响因子的相互作用及其对意识形态安全的作用机理,是需要建立在实证研究基础上的规范研究才可能有细致的、科学的解释与揭示,因而实证研究又是必要的。这在未来的研究中应该需要高度重视。

四是在我国意识形态安全研究范围方面还需要进一步拓展。比如公共外交与意识形态安全的关系,西方国家利用公共外交对我国传播西方意识形态的方式方法等,都还有待于深化研究。约瑟夫·奈(Joseph S.Nye)认为,在信息化时代信息就是权力,那些能从海量信息中提炼或编辑出有价值的信息的人是真正掌握权力的人,有效的公共外交就是在信息交流中更好地了解别人想说什么和自己要分享什么价值观,从而使自己传播的信息及其内含的价值观成为他人信任的信息来源(2008:94-109)。也就是说,现代公共外交是传播意识形态的重要而又有效的途径与方式。随着我国公共外交的兴起与“一带一路”形成的改革开放新格局,如何利用公共外交让他者不反对我们的中国特色社会主义意识形态,以及防止西方意识形态对我们的渗透与诱变,都是值得研究的重要问题。

[1] 敖带芽(2004).邓小平的国家意识形态安全观及其理论价值.探求,5.

[2] 陈昌凤、杨依军(2015).意识形态安全与党管媒体原则——中国媒体融合政策之形成与体系建构.现代传播,11.

[3] 戴步效(2012).意识形态的层次分析与军队意识形态安全.南京政治学院学报,3.

[4] 冯宏良(2010).意识形态安全与马克思主义大众化.探索,4.

[5] 高 峰、艾 晨(2013).国家意识形态安全论析.当代世界与社会主义,5.

[6] 韩 源(2011).论意识形态安全视阈中的指导思想一元化问题.马克思主义研究,7.

[7] 胡伯项、刘东浩(2014).我国社会现代化与意识形态安全建设互动研究.学术论坛,3.

[8] 江泽民(2006).江泽民文选:第3卷.北京:人民出版社.

[9] 李辽宁(2015).当代中国意识形态安全与马克思主义理论学科的创新发展.思想理论教育,1.

[10] 李 娜(2014).境外宗教渗透与高校意识形态安全建设研究——基于广东的研究.华南理工大学硕士学位论文.

[11] 李忠军(2008).国家意识形态安全与大学生政治价值观教育研究.东北师范大学博士学位论文.

[12] 梁 柱(2014).意识形态安全是国家安全的重要前提和保证.贵州师范大学学报(社会科学版),1.

[13] 刘胜良(2015).党的执政能力视阈下国家意识形态安全路径构建探析.广西社会科学,10.

[14] 骆郁廷、史姗姗(2014).论意识形态安全视域下的文化话语权.思想理论教育导刊,4.

[15] 罗嗣亮、郭文亮(2012).当代中国意识形态工作的发展轨迹与改革路径——基于意识形态安全的视角.理论学刊,4.[16] 马振超(2001).转型期的意识形态安全与政治稳定.公安大学学报,3.

[17] 毛泽东(1977).毛泽东选集:第5卷.北京:人民出版社.

[18] 茅晓嵩、阙 愚(2013).话语权视域下当代中国意识形态安全考察.河南师范大学学报(哲学社会科学版),1.

[19] 茅晓嵩(2013).和平发展视域下的国家意识形态安全.学海,2.

[20] 莫岳云(2010).抵御境外宗教渗透与构建我国意识形态安全战略.湖湘论坛,4.

[21] 石云霞(2012a).当代中国文化发展中的意识形态安全问题.中国特色社会主义研究,2.

[22] 石云霞(2012b).我国文化与意识形态安全新情况新特点研究.思想理论教育,21.

[23] 田改伟(2005).试论我国意识形态安全.政治学研究,1.

[24] 田改伟(2008).试析建国后毛泽东的意识形态安全思想.郑州大学学报(哲学社会科学版),2.

[25] 王存福(2011).苏东社会主义国家意识形态安全的历史考察及其启示.社会主义研究,1.

[26] 王水雄(2007).论制度变迁中的意识形态安全.江海学刊,1.

[27] 王 翼(2012).哲学视阈下的意识形态安全问题.学术论坛,9.

[28] 王 翼(2014).人民利益:意识形态安全的内核——基于合理性与必然性的探析.华南理工大学学报(社会科学版),6.

[29] 王 岩、茅晓嵩(2009).“意识形态终结论”批判与我国意识形态安全.政治学研究,5.

[30] 王 岩、魏崇辉(2011).新制度经济学意识形态理论与我国意识形态安全.马克思主义研究,2.

[31] 王志平(2013).对新形势下军队意识形态安全的思考.军队政工理论研究,1.

[32] 习近平(2014).习近平谈治国理政.北京:外文出版社.

[33] 谢成宇(2014).当前我国社会思潮与国家意识形态安全研究.华中师范大学博士学位论文.

[34] 邢文利(2013).党的意识形态安全与维护——以阶级理论为视角.青海社会科学,1.

[35] 杨文华(2012).网络论坛的有限公共性及其对我国意识形态安全的冲击.理论与改革,3.

[36] 叶 力(2013).关于云南边境地区意识形态安全问题的思考.云南行政学院学报,6.

[37] 徐成芳、罗家锋(2012).试论当前中国意识形态安全面临的主要问题.政治学研究,6.

[38] 曾荣平、侯景娟(2014).意识形态安全视域的文化产业国际化发展战略.社会科学研究,3.

[39] 张 安、方小年(2015).列宁意识形态安全思想及其当代启示.理论月刊.10.

[40] 张春霞、蒲晓刚(2010).境外宗教渗透与新疆意识形态安全.新疆社会科学,1.

[41] 张 果(2014).论大学生意识形态安全教育机制的建构.思想理论教育导刊,6.

[42] 张化冰(2012).美国的“网络外交”与我国意识形态安全.理论视野,6.

[43] 张晓娜(2016).第37次《中国互联网络发展状况统计报告》CNNIC.民主与法制时报,2016-01-23.

[44] 张泽一、郭 云(2014).当代海外中国学研究对我国意识形态安全的挑战及其应对.理论探索,4.

[45] 郑永年(2016).再塑意识形态.北京:东方出版社.

[46] 赵欢春(2014).试论社会转型过程中当代中国意识形态安全.学术论坛,7.

[47] 朱新光(2015).中国共产党的意识形态安全环境.上海师范大学学报(哲学社会科学版),6.

[48] C.Hayden(2013).Logics of Narrative and Networks in US Public Diplomacy:Communication Power and US Strategic Engagement.JournalofInternationalCommunication,2.

[49] J.Nye(2008).Public Diplomacy and Soft Power.AnnalsoftheAmericanAcademyofPoliticalandSocialScience,1.

■责任编辑:叶娟丽

The Analysis and Prospects for the Research on the Safety of Ideology in China (2001-2015): Based on the Quantitative Study in CNKI Literatures

JiangYingzhou(The Party School of Chongqing Municipal Committee of the CPC)

In the past 15 years,the research on China’s ideological security has been paid more and more attention by domestic academic fields.Through quantitative analysis of the literature about it in CNKI(2001-2015),the growth of research literature had two stages,i.e., from a slow growth to a rapid development,and tended to be influenced by political hotspots.The subjects of the research focused on two aspects,which were the inducements of China’s ideological security crisis and the suggestions.And most of the research ideas were based on the logic of the problems-countermeasures,for those core theories and values were out from Marxism and socialism with Chinese characteristics. The main problem that should be solved was how to realize the political socialization of them.On the research quality,due to the limitation of the logic of the problems-countermeasures and the inadequate basic theoretical research,high similarity appeared between the descriptions of the problems and the suggestions,so the citation frequency of the research literature was generally on a low level.This state of research indicated that although the research on China’s ideological security had made remarkable achievements,we may remain in the initial stage as a whole. Further innovation and development on the basic theories,research ideas,research methods,and research scope are still needed.

ideological security;national security; Research & Construction Project of Marxism Theory

D64

: A

: 1672-7320(2017)02-0129-10

10.14086/j.cnki.wujss.2017.02.012

2015-07-19

国家社会科学基金西部项目(16XKS018)

■作者地址:蒋英州,中共重庆市委党校政治学教研部;重庆 400041。Email:hblcjyz@sina.com。