浙江苍南龙船坞铅锌银矿床地质特征及成因分析

2017-03-17于春高原

于 春 高 原

浙江省第十一地质大队,浙江 温州 325006

龙船坞铅锌银矿区位于苍南县城—灵溪镇281°方位,直距30km处,行政隶属苍南县莒溪镇天井村。矿区处于中生代早白垩纪的山门破火山复活区,岩浆活动强烈,构造运动频繁,火山岩极其发育,成矿条件较为有利【1】。

20世纪70~80年代,该区域进行了区域调查、异常查证等工作,圈出了天井银铅锌矿点。2015年矿区进行了普查地质工作,大致查明矿体产状、规模,为一小型银铅锌矿床,具备一定的开采价值。

1 区域地质背景

矿区地处华南褶皱系浙东南隆起区,温州-临海拗陷带,泰顺-青田拗断束之南西段。区域性断裂有温州-镇海北东向大断裂和松阳-平阳北西向大断裂。该区已知矿产丰富,矿种较多。

1.1 地层

区内出露中生界上侏罗统、下白垩统及新生界第四系地层。

上侏罗统高坞组、西山头组、茶湾组和九里坪组分布于山门复活破火山盆地边缘,主要岩性由流纹质晶屑熔结凝灰岩、流纹质晶屑玻屑熔结凝灰岩、流纹斑岩夹凝灰质砂岩、粉砂质泥岩、凝灰质粉砂岩、沉凝灰岩、泥岩等火山碎屑熔岩夹河湖相沉积岩组成,产状围斜内倾,厚度大于2000m。

下白垩统馆头组、朝川组沿山门盆地中心呈北东向展布,主要岩性下部为内陆湖相沉积的一套紫红色砾岩、砂砾岩和青灰、黄绿及灰黑色泥岩、粉砂岩,上部为河湖相紫红色砂砾岩、砂岩和流纹(英安)质碎屑熔岩。

新生界第四系分布在西侧怀溪、山门街坡脚一带,主要为坡积物,由粘土、亚黏土、砂组成,厚度小于5m(图1)。

1.2 构造

1.2.1 断裂构造 以北西向断裂构造最发育,由一系列平行断裂组成,自北而南大致可分为:①营前-腾蛟断裂带;②怀溪-朝阳断裂带;③平溪-天井-营溪断裂带。断裂带长12.5~24.5km,宽2~4.5km,走向 300°~320°,倾向北东,倾角 70°~85°,控制着铌铍、铜金、黄铁矿等矿床点的分布。次为东西向天井-朝阳断裂带和北东向桂山-龙井山-石龙断裂带,局部充填辉绿岩及花岗斑岩脉,多为压性、压扭性。

1.2.2 火山构造 主要为白云山破火山,形态近圆形,中心位于白云山石英正长斑岩内,出露面积约 225km2。与双尖山破火山、南田火山穹窿、白云山、黄罗山破火山及蒲尖山穹状火山、火山通道等十余个次级火山构造构成北东向火山构造带。

图1 区域地质略图Fig.1 Regional geological sketch

1.3 侵入岩

燕山晚期火山侵入岩发育,大小岩体计27个,受北东向基底构造控制,呈串珠状分布。以岩株、岩枝状产出。岩性主要为闪长岩、石英闪长岩、石英正长斑岩、花岗斑岩、钾长花岗岩等。岩体侵入接触面一般外倾,倾角 60°~70°。围岩蚀变常见角岩化、硅化,与金、铌、钽等金属成矿关系密切。

潜火山岩发育,共有岩体20个,分布于山门复活破火山及双尖山破火山、白云山破火山、南田火山穹窿等火山构造的边缘。岩性以流纹岩、流纹斑岩、霏细斑岩、安山(玢)岩、英安玢岩等中酸性岩为主。与钠长石、明矾石矿等非金属成矿关系密切【2】。

1.4 区域成矿作用

区域发现的矿产种类主要有金银铜多金属、铌、铍矿、辉铋矿、钠长石、明矾石、伊利石、高岭土、黄铁矿等11种矿种,其中大型矿床2处,中型矿床5处,小型矿床12处,矿(床)点38处。山门破火山内主要发育 2个矿田,其一为北东侧双尖山破火山内的龙尾铌、铍、铅锌矿田,其二为中部南田火山穹隆内的山门(金)铜、铅锌、黄铁矿、明矾石矿田。龙船坞矿区属于山门(金)铜、黄铁矿、明矾石矿田,总体呈北西展布,是寻找铜(金)、铅锌矿有利地带。

2 矿区地质特征

2.1 地层

矿区出露地层有上侏罗统西山头组第三段和下白垩统馆头组【3】。上侏罗统西山头组第三段分为3个亚段。

西山头组第三段第一亚段(J3x3-1):分布于矿区北西部,出露面积较小,其岩性为安山质晶屑玻屑凝灰岩,碎屑凝灰结构,块状构造。成分为长石、石英及暗色矿物组成,厚度大于50m(图 2)。

图2 矿区地质简图Fig.2 Geological sketch of mining area

西山头组第三段第二亚段(J3x3-2):分布于矿区中部,大面积出露,岩性为流纹质晶屑玻屑凝灰岩,凝灰结构,块状构造。碎屑中岩屑含量较多;晶屑成分主要为长石,少量石英、暗色矿物等;长石中钠长石为主;暗色矿物含量比第一亚段增多。岩石整体颜色较暗。

西山头组第三段第三亚段(J3x3-3):分布于矿区南部,出露面积占全区绝大部分,岩性为流纹质晶屑玻屑凝灰岩,具凝灰结构,块状构造。碎屑由长石、石英、岩屑及暗色矿物组成,长石中以钾长石居多,岩石总体面貌显示红色特征。

下白垩统馆头组(K1g):分布于矿区北东及中部,出露范围较小,呈八处孤岛状残留。岩性为灰色粗砂岩、粉砂岩及深灰、灰黑色硅质泥岩、含砾砂岩、泥质粉砂岩等。

2.2 构造

矿区褶皱构造不发育,断裂构造较为发育,主要构造方向为北西向和北东向,北东是矿区主要赋矿构造(图2)。

F1断裂:东自水桶凹南西侧山脊,出露长度约1800m,宽度0.3~20m,倾向总体南东,总体产状:倾向 125°~145°;倾角 73°~80°。矿化带内见构造角砾、构造透镜体或碎裂岩,具方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿、绿泥石、硅化、钾长石化等蚀变。岩性主要为凝灰质粉砂岩和流纹质凝灰岩,赋存①号矿化带。

F2断裂:位于F1断裂北侧,出露长度约2000m,宽度0.2~3m,总体产状:倾向300°~340°;倾角56°~80°。矿化带内见构造角砾和碎裂岩,具方铅矿化、闪锌矿化、黄铁矿化、绿泥石化、硅化等蚀变。岩性主要为凝灰质粉砂岩和流纹质凝灰岩,赋存②号矿化带。

F3断裂:位于F2断裂北侧,出露长度约900m宽度0.2~6m。总体产状:倾向285°~322°;倾角58°~85°。矿化带内见构造角砾和碎裂岩,具方铅矿化、闪锌矿化、黄铁矿化、绿泥石化、硅化、绿帘石化和铁锰矿化等蚀变。岩性主要为凝灰质粉砂岩和流纹质凝灰岩,赋存③号矿化带。

F4断裂:位于矿区中部,出露长度约100m,宽0.2~2m,中部被F6切割,产生移动,断距约30m。总体产状:倾向 280°~300°;倾角 70°~80°。矿化带内见构造角砾和碎裂岩,具方铅矿化、闪锌矿化、黄铁矿化、绿泥石化、硅化、绿帘石化和铁锰矿化等蚀变。岩性主要为凝灰质粉砂岩和流纹质凝灰岩。

F5断裂:位于矿区中部,出露长度620m,宽0.3~3m。总体产状:倾向290°~310°;倾角75°~80°。矿化带内见构造角砾和碎裂岩,具方铅矿化、闪锌矿化、黄铁矿化、绿泥石化、硅化、绿帘石化和铁锰矿化等蚀变。岩性主要为凝灰质粉砂岩和流纹质凝灰岩。

F6断裂:出露于矿区北部,总体走向290°~330°,倾向南西,倾角 70°~80°,局部近于直立,为矿区规模最大的断裂,是天井大断裂的一部分。断裂带宽度30~60m之间,延伸长度贯穿整个矿区西东,而且向两端均有延伸到矿区以外。断裂带在地貌表现为狭长深切的大冲沟,带内岩石局部较碎裂,部分地段角砾又被胶结,局部沿断裂构造裂隙充填辉绿玢岩脉。根据断裂带特征判断,构造具有多期次活动的特点,早期表现以压性兼扭性为主,中期见张性,后期具压性兼扭性。

F7断裂:出露于矿区西南部,区内长约1700m,两端向外均延伸至测区外,总体走向280°~300°,倾向南西,倾角 60°~80°,局部近于直立。早期断裂带表现为压性兼扭性,并列成了与其配套的矿化脉体,中期转为张性,在断裂面形成矿化蚀变,早期的矿化脉体转为压性结构面,形成压性构造透镜体,晚期转为压性兼扭性,中期矿化蚀变矿体和围岩一起,被晚期压扭力作用后形成构造透镜体,即为含有矿化脉体的构造透镜体。

F8断裂:出露矿区西侧,区内长度约2500m,宽 10~20cm,总体走向 300°~320°,倾向北西,倾角 70°~80°。断裂带规模较小,早、中期演化不明显,仅见局部的矿化蚀变。白水漈、三洪溪两张性兼扭性应力带形成了系列张性兼扭性裂隙,并伴以小规模的黄铁化为主的矿化蚀变。

F9断裂:出露矿区西侧,区内长度约 560m,宽 5~10cm,总体走向 40°~60°,倾向北西,倾角 65°~70°。断裂带规模较小,早、中期演化不明显,并伴以小规模的黄铁化为主的矿化蚀变。

F10断裂:出露矿区西侧,区内长度约1400m,宽 10~20cm,总体走向 300°~330°,倾向北西,倾角75°~80°断裂带规模较小,早、中期演化不明显,并伴以小规模的黄铁化为主的矿化蚀变。

2.3 侵入岩

矿区内仅见辉绿玢岩,以脉状产于F1断裂带中者居多,分两期侵入。早期规模较大,呈宽数米的脉体,见球状风化特征;晚期呈数厘米至数十厘米之细脉,均显示沿张性破裂面侵入的特征。

岩性呈灰绿色,具斑状结构,基质具辉绿结构,块状构造。斑晶为斜长石,含量5%~8%,大小0.5~3mm。风化后呈黄灰色,往往见到球状风化。脉岩常具黄铁矿化、绿泥石化,局部见铅锌矿化。

根据光谱半定量分析,Pb 70×10-5、Zn 80×10-4、Cu 3×10-5、V 15×10-5、Mn 15×10-4,除 Zn 外,其它元素含量比矿区外 2km 侏罗纪潜流纹岩体(J3λ)的含量分别高出15倍、7倍、3倍和2倍,Zn元素含量在两者之间。

2.4 地球物理特征

矿区的视电阻率总体呈现出北西低东南高的特点,与地层、构造、矿化带、地形、覆盖层厚度等因素有关,尤其与地层关系最为密切。其中K1g2地层电阻率值最低,一般在 600~1300 Ω·m之间;K1g地层电阻率,下部略比上部高,一般在1400~3000 Ω·m之间;而J3x3地层电阻率值相对较高,一般在3000~7000 Ω·m。电阻率表现在岩性上的差异,与露头电性测定结果吻合。本区激电异常带总体呈现低阻高极化现象,可能与矿化蚀变带和构造破碎带有关。

矿区视极化率的背景值都较高,其中在F1破碎带及其附近,极化率背景值相对较低;K1g地层上部极化率背景最高,约在6.00%左右;J3x3地层极化率背景值在5.00%左右;K1g地层下部极化率背景值在4.00%左右。区内激电异常总体呈现出大致平行排列、北东走向、条带状分布特点,这与矿带的北东向构造相一致,矿带主要矿化蚀变带均有明显激电异常反映。测区激电异常可划分成为 5个条带,就异常带的强度和规模大小来看,自测区的东南部往西北部有明显增强趋势。

2.5 化探异常特征

1∶5万地质矿产调查圈定了 S14号水系沉积物,Ag、Pb、Zn、Sn、Mo、Bi、As、Mn 等元素异常,面积约 10km2。1984年物化探分队在 S14异常范围开展1∶1万土壤测量,将S14号异常分解为S14-1、S14-2、S14-3等3个局部异常,矿区内为 S14-1及 S14-2号异常的大部分分布区,其中S14-1异常与矿化关系密切。

S14-1异常:位于龙船坞东侧、银洞、银洞坑一带,总体形态呈椭圆状,长轴呈NE向,长度大于800m,宽 50~450m,面积 0.35km2。异常组份复杂,主要以 Pb、Zn、Ag、Cu、Mo、Sn异常呈同心环状套合为特征。按面积由大到小排列:Pb、Ag、Zn、Sn、Mo,按规模由大到小排列:Ag、Pb、Sn、Cu、Zn、Mo。另外,Pb元素异常往南西延伸可达1km左右,说明Pb、Ag两元素异常规模大。Pb元素异常有3个浓集中心,两主要浓集中心分别位于银洞NE及SW,其平面形态呈椭圆状,长轴方向呈北东向。Ag元素有两浓集中心,与Pb元素相对应。Zn元素有一浓集中心,与前述二元素相对应。其它元素都有与前述元素相对应的浓集中心。

S14-2号异常:位于银洞坑西部,向北、向西均延出区外,异常由铅、锌、银三元素组成。异常区总体走向近东西,平面形态呈不规长方形,东西长1.35km,南北宽0.12~0.6km,面积约0.7km2。区内面积约0.48km2,铅、锌、银三元素含量与S14-1号异常比较相对较低,亦无明显的浓集中心,其找矿意义与S14-1异常相比逊色得多。

3 矿体地质特征

3.1 矿化带特征

矿区主要矿化带呈北东向展布,为北东向构造带所控制,赋存于馆头组(K1g)沉积岩系和西山头组第三段第三亚段(J3x3-3)火山碎屑岩中。其中延伸长度200m以上者有3条,较集中分布于矿区中部南东侧,自南东而北西分别编号为①、②、③号,彼此大致平行,各带宽度0.2~20m,出露标高840~980m。

①号矿化带:发育于F1构造带中,东自水桶凹南西侧山脊,止于龙船坞西侧无名山包,出露标高850~980m。长约680m,宽度0.3~20m,形态呈带状分布,具膨胀缩小现象。倾向总体南东,总体产状:倾向 125°~145°;倾角<73°~80°。

矿化带内见构造角砾、构造透镜体或碎裂岩,具方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、黄铁矿、绿泥石、硅化、钾长石化等蚀变。岩性主要为凝灰质粉砂岩和流纹质凝灰岩。Pb含量0.012%~2.74%,Zn含量0.01%~4.83%,Ag含量0.4~156.3g/t。含量达矿体边界品位以上的样品,其连续真厚度均达不到最小可采厚度1m。

②号矿化带:发育于F2构造带中,分布于①号矿化带北西侧旁,离①带平距10~40m。出露标高840~970m,长约640m,宽度0.2~3m,形态呈带状。总体产状:倾向 300°~340°;倾角 56°~80°。

矿化带内见构造角砾和碎裂岩,具方铅矿化、闪锌矿化、黄铁矿化、绿泥石化、硅化等蚀变。岩性主要为凝灰质粉砂岩和流纹质凝灰岩。Pb含量0.01%~1.44%,Zn含量0.03%~1.20%,Ag含量0.4~74.0g/t。含量达矿体边界品位以上的样品,其连续真厚度均达不到最小可采厚度1m。

③号矿化带:发育于F3构造带中,出露于②矿化带北西侧,离②带平距 30~50m,出露标高870~900m,长约 240m,宽度 0.2~6m,形态呈带状分布。总体产状:285°~322°;倾角 58°~85°。

矿化带内见构造角砾和碎裂岩,具方铅矿化、闪锌矿化、黄铁矿化、绿泥石化、硅化、绿帘石化和铁锰矿化等蚀变。岩性主要为凝灰质粉砂岩和流纹质凝灰岩。Pb含量0.03%~1.28%,Zn含量0.09%~5.17%,Ag含量0.2~28.0g/t。局部富集成工业矿体。

3.2 矿体特征

矿区共圈定 1条工业矿体,产于③号矿化带内。矿体形态呈透镜状,出露标高910m,地表控制长 50m,宽 2m,真厚度 1.66m,产状 322°∠58°。矿体赋存于白垩系下统馆头组(K1g)和侏罗系上统西山头组第三段第三亚段(J3x3-3)地层中,顶底板岩性均是凝灰质粉砂岩夹砂岩、粉砂质泥岩和酸性凝灰岩。

3.3 矿石特征

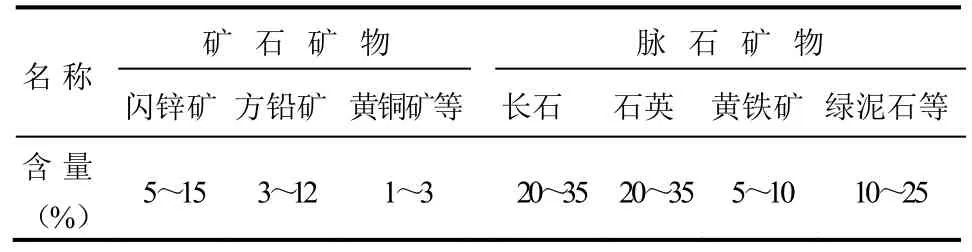

矿石具半自形—他形粒状结构,脉状、浸染状构造,偶尔见角砾状构造。矿石矿物为闪锌矿、方铅矿,偶见黄铜矿。脉石矿物有长石、石英、黄铁矿、绿泥石等(表1)。

矿石化学成分特征:Pb含量0.2%~1.28%,Zn含量1.12%~5.17%,Ag含量6.8~13.3g/t。矿石呈褐色间夹铅灰色。由于闪锌矿和方铅矿紧密共生,矿石的物理性质视二者共生组合比例的不同而有区别(表2)。

表1 矿石矿物含量一览表Table1 Mineral content of ores

表2 矿石主要成分物理性质一览表Table2 Physical properties of main components of ores

4 矿床成因及找矿标志

4.1 矿床成因

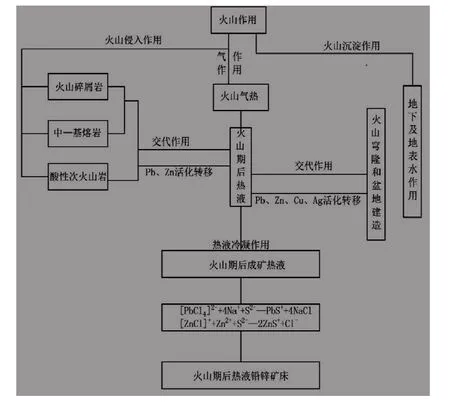

通过对区域上铅锌矿点和典型性铅锌矿山成因分析(以黄岩五部铅锌矿为例),五部铅锌矿是在温州—镇海断裂带发生裂陷的总背景下产生的。燕山晚期初始阶段(早白垩世初期),宁溪盆地裂陷,五部断裂东降西升,盆地接受了火山沉积物质。早白垩世晚期,宁溪盆地返回上升,断裂又呈东升西降,此时五部断裂呈现复杂的演变,呈现压扭性与张扭性交替发生,而深部岩浆热液上升和大气水渗入改变了流体原来的盐度、压力、pH、Eh值,使矿质沉淀其中。龙船坞矿区矿体也是受构造控矿,深部热液上升与下渗大气降水提供了物质来源(图3)。

图3 龙船坞铅锌矿成矿作用过程Fig3 Ore-forming process of Longchuanwu lead-zinc deposit

4.2 控矿地质条件

岩性条件:矿体赋存于白垩系下统馆头组(K1g)和侏罗系上统西山头组第三段第三亚段(J3x3-3)地层中,主要岩性分别为凝灰质粉砂岩夹凝灰质砂岩、粉砂质泥岩,流纹质晶屑玻屑凝灰岩、流纹质玻屑晶屑(含角砾)熔结凝灰岩。这些具中薄层状构造沉积岩和酸性火山碎屑岩孔隙度本身较大,又在构造作用下碎裂,渗透性能、连通性能良好,有利于成矿热液富集成矿【4】。

构造条件:矿区位于北东向和北西向构造交合部位,岩石破碎,裂隙发育,为后期成矿热液运移、充填提供有利的空间。

热液条件:基性岩脉侵位过程中,富含Pb、Zn、Ag、Cu等多金属元素之热液沿着裂隙充填成矿。

4.3 成矿作用及矿床成因类型

矿区区域上构造发育,火山作用频繁,主要在温州—镇海断裂带发生裂陷的总背景下产生的,形成了地表白云山火山破火山和南田火山穹窿。当深部热液上升与下渗降水的掺和、对流,有利于矿质的运移、沉淀。上升热液与下降大气水的混合对流,极大的改变了流体原来的盐度、压力、pH值和Eh值,促使矿质沉淀富集成矿【5】(图4)。

图4 龙船坞铅锌矿成矿模式图Fig.4 Diagram for metallogenetic model of Longchuanwu lead-zinc deposit

矿区蚀变主要为黄铁矿化、绿泥石化、硅化、钾长石化锰矿化以及闪锌矿化、方铅矿化、黄铜矿化等中低温热液矿化、蚀变组合;成矿方式主要为充填作用;富含 Pb、Zn、Ag、Cu等多金属元素之热液来自于基性岩浆【6】。因此,矿床成因型属岩浆期后热液充填型矿床【7】。

4.4 找矿方向

通过对龙船坞铅锌银矿床成矿特征的论述及控矿因素的分析,矿床类型和矿床成因的探讨,矿区找矿应有以下几方面。

(1)北东向断裂破碎带往往是有利容矿空间;(2)有一定规模铁锰矿化带是找矿良好标志;(3)老硐是前人采矿活动遗迹,是直接找矿标志;

(4)在电法勘查工作中发现及圈定的高激化率和低电阻率重叠区域;

(5)岩石中Sn、Mo、Cu、Pb、Zn、Ag等6种主要元素含量较高且相对集中的区域;

(6)围岩发生比较强烈的绿泥石化、绢云母化,局部伴随硅化、黄铁矿化的区域。

5 结论

龙船坞矿区铅锌矿体赋存在凝灰质粉砂岩夹凝灰质砂岩、粉砂质泥岩,流纹质晶屑玻屑凝灰岩、流纹质玻屑晶屑(含角砾)熔结凝灰岩中,与深部岩体关系密切。在火山作用频发时期,深部热液上升与下渗降水的掺和、对流,有利矿质运移、沉淀、富集,然后沿北东向构造充填形成矿体。矿床成因属于岩浆期后热液充填型矿床。

1 浙江省第十一地质大队. 1/5万山门—马屿幅测区区域地质矿产调查[R]. 温州:浙江省第十一地质大队,1987

2 浙江省第十一地质大队. 浙江省苍南县龙船坞铅锌银矿普查报告[R]. 温州:浙江省第十一地质大队,2015

3 朱安庆,张永山,陆祖达,等. 浙江省金属非金属矿床成矿系列和成矿区带研究[M]. 北京:地质出版社,2008

4 吴淦国,张达,彭润民,等. 东南沿海成矿带形成演化规律研究[J]. 地质前缘,2004,11(1):237~245

5 何元才,俞跃平. 浙东南火山岩地区燕山期金银铅锌矿床控矿因素及成因探讨[J]. 矿产勘查,2011(5):525~531

6 胡永和,李长江,徐步台,等. 浙江沿海火山岩区金、银、含银(金)铅锌矿床的成因及成矿模式探讨[J]. 浙江地质,1990,6(2)

7 李长江,徐步台,胡永合,等. 浙东南金银铅锌矿区域成矿地质作用的若干问题探讨[J]. 地质与勘探,1990,26(6):1~8