护理风险管理在心血管内科护理中的应用探究

2017-03-16叶丽掀

叶丽掀

【摘要】 目的:探究心血管内科患者应用护理风险管理对护理效果的影响,以便为临床工作提供指导性意见。方法:选取笔者所在医院2015年8月-2016年8月心血管内科收治的82例病例,按照護理方式的不同分为两组,每组41例,对照组予以常规护理,观察组予以风险管理的护理模式,将两组的临床护理效果进行对比。结果:经护理风险管理后观察组有效率、护理满意率均优于对照组;且观察组护理熟练程度明显高于对照组患者,医疗纠纷及风险事件发生率均明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论:心血管内科患者应用护理风险管理的效果显著,能够明显提升治疗有效率,降低医疗纠纷及风险事件发生率,提高护理人员护理熟练程度和患者护理满意度,值得在临床进行推广和实践运用。

【关键词】 护理风险管理; 心血管内科; 临床护理; 应用

doi:10.14033/j.cnki.cfmr.2017.5.052 文献标识码 B 文章编号 1674-6805(2017)05-0095-02

风险管理作为现代化的一种先进护理模式,不仅有效降低了护理不安全因素,更强化了护理结果,具有重要意义[1]。为研究心血管内科患者应用护理风险管理对护理效果的影响,本文选取笔者所在医院2015年8月-2016年8月心血管内科收治的82例病例,以此作为研究对象进行数据分析,结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取笔者所在医院2015年8月-2016年8月心血管内科收治的82例患者,患者经临床检查后确诊,同时排除认知障碍、精神疾病及不配合护理工作的患者。研究经医院伦理委员会批准,且患者及家属均知情同意。所有患者中冠心病心绞痛30例、高血压21例、心律失常15例、心肌梗死7例、阵发性室上性心动过速5例、心肌炎4例。按照护理方式的不同分为两组,对照组和观察组各41例。在对照组中,男26例(63.41%),女15例(36.59%);年龄55~78岁,平均(61.5±2.8)岁;病程3~7年,平均(4.6±1.0)年。在观察组中,男27例(65.85%),女14例(34.15%);年龄53~80岁,平均(62.8±2.7)岁;病程2~8年,平均(4.0±1.3)年。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 对照组 对照组的患者给予常规护理方式,进行临床生命体征监测和简单的饮食指导、药物指导,并对其进行言语激励等。

1.2.2 观察组 观察组的患者给予护理风险管理,具体如下,(1)建立和谐的医患沟通关系:医护人员在患者入院时仔细询问患者的基本个人信息及病历信息,对患者进行必要的心理宣教,介绍医院环境和需要注意的安全事项,如禁烟、安全通道、防火及禁用电器等规定,保证个人安全。(2)护理风险因素评估:对患者的身体情况及可能出现的并发症进行详细评估分析,根据评估结果制定个性化的护理方案;遵医嘱给予患者药物治疗,并密切观察患者用药后的反应,一旦出现不良反应等紧急情况需及时报告给主治医师;定时巡查病房,巡房时需要注意观察患者输液的滴注速度、是否存在回血问题、各项治疗设备是否处于正常工作状态。(3)针对患者个人情况采取个性化的护理方式:强化医护人员的自身专业能力,根据评估结果制定个性化的护理方案,同时做好安全管理工作,对患者及家属进行安全知识讲解,让其协助进行护理工作,例如行动不便的患者下床时需要家属或护理人员陪同,不可私自行动,遵医嘱服用药物,不可私自中断。护理人员需要对药物的种类、服用剂量、注意事项对家属作详细介绍,交接班时对各个患者出现的情况做详细交接,以免出现不良事件。

1.3 观察指标

(1)两组经相应护理后临床疗效(分为显效、有效、无效。总有效=显效+有效);(2)两组经相应护理后护理满意程度(分为满意、基本满意和不满意,总满意=满意+基本满意);(3)两组护理熟练程度、医疗纠纷及风险事件发生率。

1.4 统计学处理

将本次研究结果数据录入SPSS 16.0统计软件,对该组数据进行统计学处理分析,计量资料以(x±s)表示,采用t检验,计数资料以率(%)表示,采用字2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组经相应护理后临床疗效

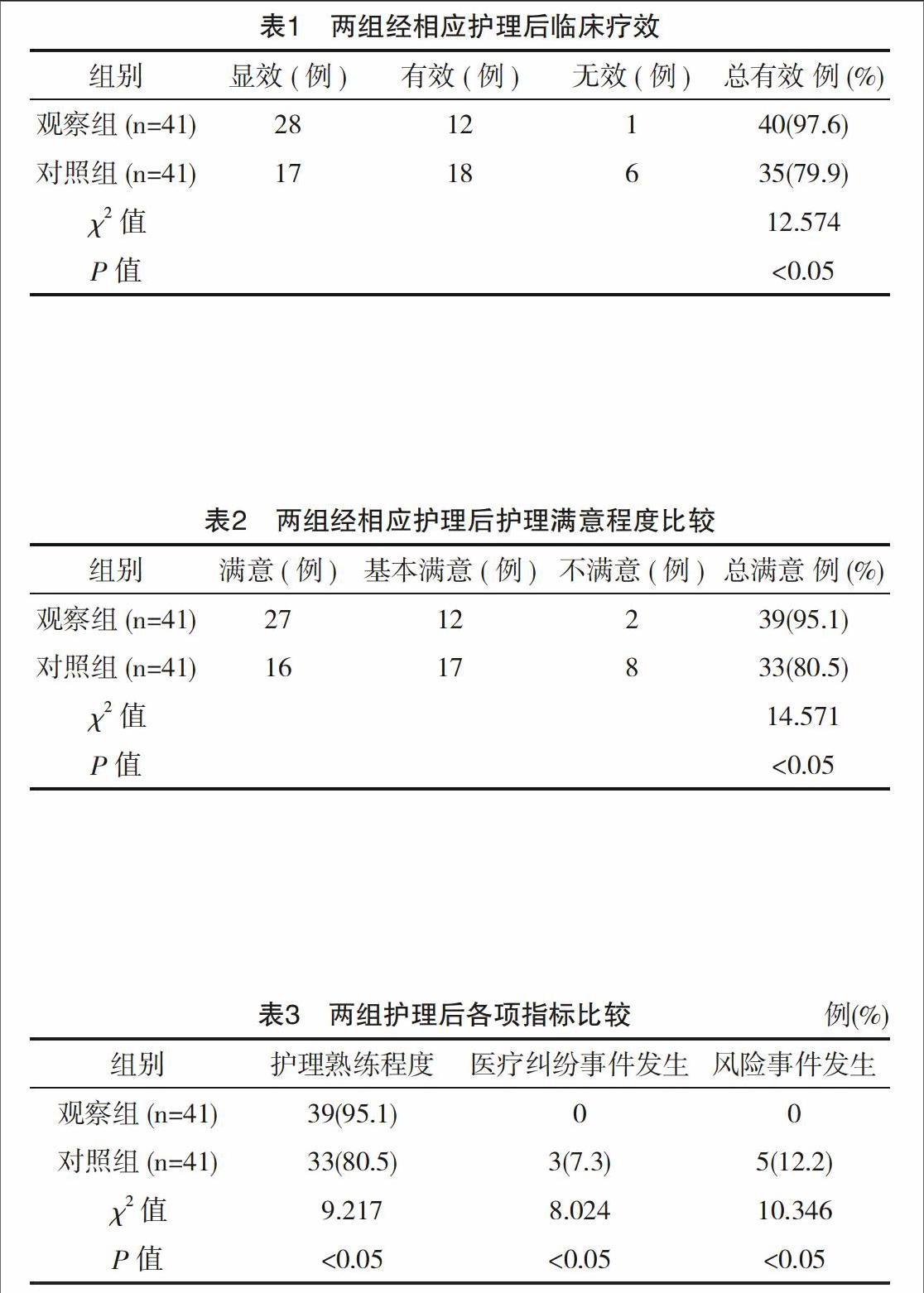

观察组经护理风险管理后总有效率为97.6%,对照组经常规护理后总有效率为79.9%,观察组治疗总效率情况明显优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组经相应护理后护理满意程度比较

观察组患者护理总满意39例,满意率为95.1%;对照组护理总满意33例,满意率为80.5%,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 两组护理后各项指标比较

观察组护理熟练程度明显高于对照组患者,医疗纠纷及风险事件发生率均明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

近年来,随着人们生活方式的改变及受环境因素的影响,各类疾病的发病率也在不断上升,尤其是心血管疾病,近年来一直呈现出攀升的发病率[2-3]。临床研究发现,在给予有效治疗措施的同时加强护理对患者健康恢复有着重要意义。随着现今患者及家属对护理服务质量要求的不断提升,急需寻找一种安全有效的护理管理模式。护理风险临床护理工作中经常遇到的,护理风险管理作为一种安全、有效的管理模式在临床中被越来越多的人所重视。护理风险的因素主要有以下几点。

3.1 药物因素

心血管内科患者服药的种类较多,服用或注射不当易出现不良反应。如:(1)漏发、错发口服药物;(2)异丙肾上腺素滴注速度过快时患者会出现心率过快等不良反应;(3)硝酸甘油滴注速度过快时患者会出现低血压不良反应,因而需要对注射的速度进行合理控制[4]。

3.2 意外事件因素

部分重症心血管疾病患者,由于自身活動功能受限,极易出现坠床、跌倒、摔伤、烫伤等不良事件[5];部分心肌梗死、心绞痛患者排便过度用力还会引发休克;长期卧床易造成血液循环障碍,形成压疮等。

3.3 医护人员责任心不强、技术不精

医患人员责任心不强,不能针对患者的实际情况评估风险因素,采取个性化的护理方式。加之技能操作、仪器使用方法熟练程度不够,极易造成操作失误情况的出现,从而引发医疗纠纷问题。

了解护理过程中存在的风险因素是风险管理制度制定和实施的关键,通过对风险因素的分析,根据风险评估制定个性化的风险管理方案对护理工作的进行和完善极其必要。

本次研究结果显示,观察组经护理风险管理后总有效率为97.6%,对照组经常规护理后总有效率为79.9%,观察组治疗总效率情况明显优于对照组;观察组患者护理满意率为95.1%,对照组护理满意率为80.5%,差异有统计学意义(P<0.05);且观察组护理熟练程度明显高于对照组患者,医疗纠纷及风险事件发生率均明显低于对照组,经统计学分析差异有统计学意义(P<0.05)。研究结果与文献[6]研究结果相一致。说明心血管内科患者应用护理风险管理的效果显著,能够明显提升治疗有效率,降低医疗纠纷及风险事件发生率,提高护理人员护理熟练程度和患者护理满意度,值得在临床进行推广和实践运用。

参考文献

[1]万淑芳,万晓芳.护理风险管理在基层医院心血管内科的实践应用[J].中外医学研究,2011,9(32):89.

[2]润香,汪喜华.护理风险管理在心血管内科临床护理干预中的应用效果分析[J].医学信息,2015,29(16):177-178.

[3]郭艳,翟红丽,周金娥,等.心血管内科病房护理风险管理分析与对策[J].世界临床医学,2015,9(6):200-201.

[4]闫强,高丽英,马爱兰,等.心血管内科重症患者的护理风险管理体会[J].中国实用医刊,2015,42(10):91-93.

[5]邬双.心血管内科重症患者的护理风险问题分析与风险管理[J].中外医学研究,2015,13(19):95-96.

[6]王霞.心血管内科风险控制与护理管理探析[J].中外医学研究,2012,10(31):62-63.

(收稿日期:2016-10-12)