大麦若叶苗粉研究进展

2017-03-14刘春泉刘春菊李大婧李建军

王 炜,刘春泉,刘春菊,李大婧,李建军

(江苏省农业科学院农产品加工研究所,国家蔬菜加工技术研发专业分中心,江苏南京 210014)

大麦若叶苗粉研究进展

王 炜,刘春泉,刘春菊,李大婧*,李建军

(江苏省农业科学院农产品加工研究所,国家蔬菜加工技术研发专业分中心,江苏南京 210014)

大麦若叶苗粉是具有多重保健功能的碱性食品,在日韩、北美、澳大利亚等地长销不衰,我国的大麦资源丰富,适合在我国进行规模化生产加工。本文介绍了大麦若叶苗(粉)的药用历史、营养品质及保健功效、主流生产技术、产品开发,并分析了产业内存在的主要问题。在当今饮食保健化的消费背景下,大麦若叶苗粉作为大麦类加工的高端产品,在我国的市场前景广阔,应科学合理的引导其产业健康发展,从而推动大麦产区的多元化可持续发展。

大麦,若叶苗粉,加工

大麦(Hordeumvulgare),属大麦属(Hordeum)早熟禾科(Poaceae),麦属禾本科一年生草本植物,是人类栽培的远古作物之一,其嫩苗富含叶绿素、类黄酮、维生素、抗氧化酶及蛋白质等多种功能营养成分[1]。国外研究表明,大麦不仅是中东、北非、欧洲和亚洲等地重要的食物来源,也是抗逆性最强和综合利用率最高的禾谷类作物,是防治人类慢性病最佳的功能性食品,但其作为功能性食品长期未引起人们的充分重视[2],直到近50年来,通过现代科学研究,大麦若叶苗才开始为广大消费者所了解和接受。

1 大麦若叶苗的药用历史

大麦若叶苗(Young barley grasses)是指苗高15~30 cm的新鲜大麦嫩茎叶(以下简称大麦苗)。大麦苗兼具药食两用的作用,自古就有用于医疗治病的案例。《普济方》中记载:唐代戊辰己巳年,药王孙思邈以冬霜大麦叶熬汁治好了疫区的传染性肝病[1]。明代李时珍在《本草纲目》中亦论述,认为“麦苗主治消酒毒暴热,酒疸目黄;又解盅毒,除烦闷,解时疫狂热,退胸隔热,利小肠[3]”。但现代研究认为,李时珍所载麦苗应包括大、小麦苗,小麦苗可利尿解酒,大麦苗主要是抗氧化与排毒,而且矿物质和叶绿素含量也高于小麦苗[4]。公元前四世纪,西方医学鼻祖希波克拉底利用大麦苗汁治疗皮肤、肝脏、血液疾病及肠胃功能失调,古希腊人用大麦中提取的黏性物质治疗肠胃发炎,罗马医师普林尼还将大麦苗用于治疗疔疮[3]。

经过现代科学研究,大麦苗的医疗保健功效得到了某些验证。上世纪60年代,日本药理学家荻原秀义研究后认为,大麦嫩苗的营养最丰富均衡,并在日本药学会发表了《关于禾本科植物绿叶的成分及其稳定的药品、食品化研究》[4]。美国营养学家Swope所撰写的《大自然神奇的返老还童剂—大麦的嫩叶》一书中,提到大麦嫩叶具有“增进体能和精力,提高睡眠质量”等12项功效,她认为大麦嫩苗可以加快排泄肠胃中食物消化代谢所产生的废物和毒素,防止肠道中毒引起早衰[5]。近20年来,“麦草食品热”风靡日本、韩国、北美、澳大利亚、台湾等地,也带动了大麦若叶苗粉(以下简称大麦苗粉)的销售[4]。

2 大麦若叶苗的营养品质与保健功效

大麦苗用于加工苗粉或鲜食,其营养品质与大麦品种、产区环境、种植管理和采收时间均有关:第一,大麦品种。不同大麦品种自身的遗传特性和对环境条件反应不同,像成熟期、株高、旗叶面积等主要农艺性状、抗病性及抗倒伏都有较大差异,而大麦苗中的营养成分,如叶绿素、总黄酮等差异也较大[6];第二,产区环境。产区环境包括气候条件、土壤肥力、污染程度,是直接影响麦苗生长品质和安全性(药残、病原菌)的重要因素;第三,种植管理。种植管理涵盖播种、施肥等技术环节。陈剑锋等[7]研究发现,适当增加播种量对提高麦苗产量有显著效果,但当播种量达到225 kg/hm2后,再增加播种量则对产量影响不大,叶绿素、可溶性蛋白、SOD(过氧化物歧化酶)活性随播种量提高而下降。张英秋等[8]认为:复合肥搭配量以适宜为原则,施肥量增加的增产效果不显著,同时大麦苗中的叶绿素、SOD活性却显著下降;第四,采收时间。张英秋通过5次割苗实验发现,第二次收割的麦苗营养品质最好,第三次收割的麦苗产量最高,之后麦苗明显拔节,生长点遭到破坏,再生能力变弱,后续产量迅速下降;不同收割批次的大麦苗的叶绿素、蛋白质和SOD活性等都存在明显差异。因此,张英秋认为:采收高质量大麦苗,可采取适期早播,以控制最佳的采收时间[9]。

大麦苗营养丰富,与中国食物成分表(2010年版)相比较,其主要营养成分的含量都较高:蛋白质含量不仅远高于常见果蔬,而且是牛肉的1.6倍、大米的4.2倍[10];维生素中的VC、VE含量较高,可达15.2 mg/100 g[11]和6.94 mg/100 g,分别是苹果含量的3.7倍、3.3倍[12];微量元素中以K和Ca含量最丰富,其次是Fe、Mg、Zn等元素,Ca含量是牛奶的4倍[13];膳食纤维含量甚至是普通青菜的50倍[14]。

研究发现[13-14],大麦苗的保健功效主要集中在5点:第一,抗肥胖;第二,排毒,降低血液中脂质过氧化物、甘油三脂和胆固醇含量;第三,提高血液中高密度脂蛋白含量、SOD活性;第四,保护胃肠道,减少酒精对胃粘膜的损伤;第五,抗疲劳、增强体力,人体服用后能改善睡眠、增强体力、提高免疫力和促进伤口愈合等。王晓洁等[15]通过小鼠实验发现大麦苗具有提高机体免疫力、抗疲劳、增强耐力的作用。研究显示,我国14个省市的3000名自愿者食用大麦苗粉后,均有不同程度的改善睡眠、调节血糖、改善血压、增强免疫力和肝功能、防便秘、改善肠胃功能的保健作用[16]。大麦苗具备这些保健功效可能与其含有较多的抗氧化酶类(如SOD)[17]、叶绿素(提取量达13.622 mg/g)[18]、黄酮类O-葡萄糖异牡荆苷(O-glucosyl isovitexin)等功能物质有关[19-20]。

3 大麦若叶苗粉的加工

尽管大麦苗粉的保健功效较好,但直接食用的口感粗糙,而且营养吸收较差,将其加工成麦苗粉后,具有改善风味口感、增加营养吸收、保存携带方便、充作食品配料的作用。在上世纪70年代,日本就有粉末状麦苗制品出售,食用方便。

3.1 大麦苗粉、麦绿素粉的区别

大麦苗粉和麦绿素粉都是以大麦苗加工而成的速溶型粉状食品,但实际上是两款不同的产品。大麦苗粉是选用苗高15~30 cm的新鲜大麦嫩茎叶,经割青、清洗、杀青、干燥、粉碎等工序所制成,水分含量在4%~5%,常温贮存期为12个月以上的粉状制品。麦绿素粉是大麦叶绿素浓缩粉的简称,由大麦苗青汁经割青、清洗、消毒、破碎、榨汁、过滤、浓缩、干燥等工艺,浓缩加工所制成[21-22]。两个产品都是冲泡食用,其区别在于:第一,营养成分。麦绿素粉主要以水溶性营养成分为主,营养易吸收,大麦苗粉以全麦苗加工,营养成分保留较完整,纤维素含量较高;第二,冲泡性能。麦绿素粉的速溶性好,口感顺滑,大麦苗粉由于纤维素较多,溶解性不如麦绿素粉,营养物质的复溶性也较差,口感上可能有“沙砾感”;第三,加工工艺。麦绿素粉对浓缩设备和喷雾干燥的要求较高,而大麦苗粉的技术难点在于高温杀青与超微粉碎,杀青影响感官质量和营养品质,粉碎决定破壁程度和水溶性能。

3.2 大麦苗粉的加工工艺

大麦苗粉的加工主要包括采收(割青)、筛选、清洗、切分、杀青、烘制、粉碎等工序。

最好的大麦苗是冬至之后、苗高15~20 cm的嫩麦苗,但基于生产成本考虑,一般选用15~30 cm之间的麦苗,长度低于15 cm的麦苗生长时间短,纤维含量低,食用口感较好,但营养物质积累不足;长于30 cm的麦苗营养物质开始衰减,纤维含量多,制粉后风味、口感、溶解性均较差。

麦苗采收后进行筛选、清洗,去除受冻,黄枯的麦苗,剔除杂草,清洗去除泥沙杂质,切成2~5 cm左右的麦苗段进行高温杀青。

杀青分为沸水杀青和蒸汽杀青,由于大麦苗在沸水浸泡过程中色素、可溶性营养物质损失严重,因此普遍采用对色素和营养影响小,参数容易控制、成本适中的蒸汽杀青。研究表明,PPO(多酚氧化酶)和POD(过氧化物酶)是大麦苗中主要的氧化酶,其中PPO是引起大麦苗粉褐变的主要酶类,POD则与大麦苗粉的“青草味”有直接关系[21]。另外,叶绿素能被PPO氧化形成脱镁叶绿酸。脱镁叶绿酸通过血液进入人体组织细胞,通过光氧化形成过酸化脂质,破坏细胞膜的组织细胞,提高毛细血管的透过性,引发皮肤搔痒[23]。因此,采用高温蒸汽短时杀青,钝化PPO和POD活性,可以抑制酶促褐变发生,防止色变和被氧化,优化风味,提高麦苗组织细胞通透性,加速水分扩散以缩短干燥时间,同时杀死麦苗表面的微生物和寄生虫卵。

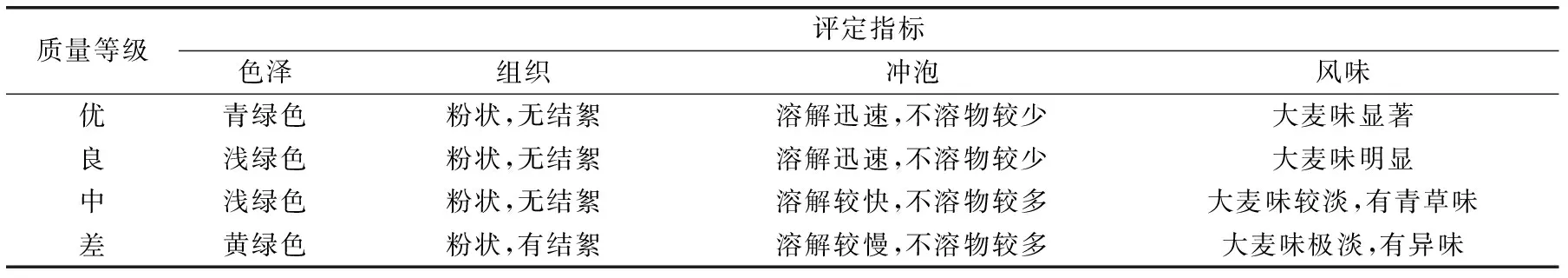

表1 大麦若叶苗粉品质评定标准Table 1 Scale for quality evaluation of barley leaf powder

根据笔者研究,杀青时根据麦苗组织硬度、低温冻害程度和进料量对杀青温度和时间进行调整,控制温度在180~230 ℃,杀青时间20~40 s。

烘制采用热风干燥,可以采用单一温度干燥或变温组合干燥,但由于麦苗受热的不均匀性,局部过热和产生内应力导致组织细胞孔室塌陷,从而引起麦苗皱缩和褐变。单一温度干燥工艺简单,以水分含量为判定标准,采用80~95 ℃的温度进行干燥,需要工人掌握翻动频率,防止麦苗高温褐变。笔者将变温组合干燥用于烘制阶段,将整个阶段分成快速失水期、缓速失水期和水分均衡期等3个阶段,每个环节设置不同的温度和风速,可以起到均匀干燥、降低褐变和营养损耗的作用。干燥后大麦苗水分含量控制在5%±0.5%。

大麦苗粉商品的粒度多在300~400目,此时的产品粒度分布窄、均匀度高、质量易控,而且冲泡溶解性好,口感较佳。超过500目以上的粉碎对设备要求极高,生产成本增加,而且产品外观、溶解性并无明显改善;低于250目的产品颗粒感强,溶解度差,品尝时有“沙砾感”,市场接受度差。但王丽萍等[24]研究了麦苗微粉休止角、堆密度、粒径大小对色泽以及浸出物含量的影响,确定麦苗微粉粒度在80~90 μm(约170目)时综合品质较好,利于产品的生产应用。

笔者通过研究,将大麦苗粉感官指标分成4个(见表1),其中产品风味可能会带有当地自然环境的特殊风味,大麦香气也会有较大差异。

4 大麦若叶苗粉的产品开发

大麦苗粉最早在日本开发成功,日本厚生省最早制定了该类产品的国家标准[25],后来为了改善风味,又以大麦苗粉为主料,添加了糊精、高丽参粉、胡萝卜素等其他成分,生产了系列化产品。目前,开发的大麦苗粉产品主要包括纯粉和复合产品两大类,前者就是单纯的超微细粉,后者细分为口含片、复合饮料、面点制品、保健休闲产品等四大系列产品。

4.1 口含片

含有大麦苗粉的口含片是市场最多的产品,具有工艺成熟、风味多变、营养复合、携带方便等特点。范召林[24]研发了一种常青片,其中含有大麦苗粉和天然蜂花粉。刘昆仑等[26]以大麦苗粉为主要基料,经复配、制软材、造粒、干燥、压片、灭菌和包装工序,制得外观光洁、色泽翠绿、清脆爽口的大麦苗粉咀嚼片。王丽萍[27]研发了复合压片,将大麦苗粉与香菇微粉以5.96∶4进行配比,以乳糖、甘露糖醇和木糖醇(4∶1∶4)作为甜味剂,添加比例37.57%,制成的产品口感清凉。

4.2 复合饮料

大麦苗粉(青汁粉)复合饮料的种类较多,根据产品形态可分为固体饮料、液体饮料两大类,固体饮料携带保存方便,在食用时以热水冲泡饮用。

4.2.1 固体饮料 李伟[28]发明了一种大麦若叶茶,将原料清洗、脱水、超微粉碎、杀菌和封装即可制成。笔者认为,这种大麦若叶茶其实还是纯粉产品,只不过命名却是属于饮料的范畴。

大麦若叶苗青汁粉因为其生产工艺成熟、配方组合多样、携带饮用方便而成为开发最多的一款固体饮料产品。张会峥[29]发明的大麦若叶青汁粉固体饮料,在大麦若叶青汁粉中添加中药原料、糖类及饮料配料,营养价值丰富,具备多种保健功能,可满足不同人群健康需求。宁俊[30]开发了一种调理肠道的益生元青汁粉,由大麦若叶青汁粉30~90份、菠菜青汁粉10~50份、甘蓝嫩叶青汁粉10~50份、低聚木糖2~20份、低聚果糖3~40份、糖醇1.5~30份所配比而成,由于添加糖醇物质作为甜味剂调制口感,适宜糖尿病及肥胖人群食用,具有调节肠道菌群、通便的功能。王一江[31]开发了复合大麦若叶青汁粉,以有机大麦若叶、芹菜、青椒、山苦瓜、青苹果和芦荟为原料所制成,运用了超声波清洗、蒸汽爆破、机械剪切式超微粉碎等先进技术加工而成。该产品为高碱性的天然食品,具有排毒、释放能量、改善酸性体质、调节人体机能的作用。

4.2.2 液体饮料 徐春[32]研制了麦苗汁营养酸奶,最佳添加量为麦苗汁5%、蔗糖8%,同时加入0.2%的PGA和0.1%的CMC-Na,在42 ℃下发酵4 h,此工艺条件下制备的麦苗汁营养酸奶具有感官品质佳、稳定性好和营养丰富等特点。张会峥[33]开发出一款大麦若叶青汁液体饮料,在大麦若叶浆汁中添加纯净水、中药原料、益生菌、糖类和饮料配料,具有增进体能和精力、提高睡眠质量、增强免疫调节、延缓衰老、有效排除毒素、降低血脂、调节血压等多种保健功效。

4.3 面点制品

大麦若叶苗粉在面点制品的生产中主要以食品添加剂的形式加入,起到调整营养结构、丰富产品风味的目的。高飞虎等[34]以超微绿茶粉、超微大麦苗粉、小麦面粉作为原料,添加品质改良剂,采用独特工艺加工微粉营养面条,产品外观色泽翠绿,煮后清香四溢,口味独特,具有较高的保健作用和食疗效果。姚熠等[35]研发出麦苗微波蛋糕,最佳配方为玉米淀粉10 g、低筋粉4 g、白砂糖16 g、泡打粉3 g、柠檬酸0.4 g、奶粉2 g、麦苗粉0.8 g、鸡蛋65 g,以微波加热80 s,制得的蛋糕品质最佳。

4.4 保健休闲产品

由于大麦苗粉的天然保健性,开发的保健休闲产品也多样化。章燎源[36]发明了一种大麦若叶口香糖,原料包括粉糖、醋酸乙烯酯、葡萄糖、聚异丁烯、丁酞酰丁基醇酯、碳酸钙、香料、大麦若叶苗粉和微晶蜡。雷春生[37]研发出大麦若叶青汁面膜,采用天然的大麦若叶,经清洗、轻微冲洗、浸泡、紫外线杀菌灭活、榨汁、水解等制得大麦若叶青汁,再与奶粉、蜂蜜混合制成。该产品无任何化学药剂添加,在使用停用后无副作用,并含有多种天然维生素及矿物质,成本低、效果好,适合不同消费群体使用。

5 大麦若叶苗粉产业的问题与发展

5.1 大麦苗粉产业的问题

近10多年,大麦苗粉在国内市场已被逐渐接受,网络电商也带动了其销售,但是笔者经过研究,发现产业内仍然存在以下问题:

5.1.1 国内市场认知有限 尽管大麦苗粉在国际市场上销售火爆,但在国内与大众化的功能食品相比,市场关注度依然很低,消费者的认知力度远远不够,总认为大麦应该是食用大麦籽粒,或是媒体宣传较多的大麦胚芽,而忽视了大麦苗粉。此外,不少大麦苗粉带有一股“草腥味”,在冲泡食用时不少人在口味上难以适应,这让很多消费者对大麦苗粉的印象淡漠。

5.1.2 产品质量差异极大 市场销售的大麦苗粉质量良莠不齐、价格也相差极大。从日本进口的大麦苗粉价格最高,可达1.5~2.5 元/g,国内优质苗粉售价在1 元/g左右,如果掺有劣质的苗粉,售价甚至不到0.5 元/g。国内不少企业为了增加利润,将受冻、枯边和下脚料,以及长度在30~45 cm的不合格原料加工打粉,掺进质量较好的大麦苗粉中以次充好。由于劣质大麦苗的市场收购价仅为0.2~0.25 元/kg,而优质大麦苗的收购价一般都在0.5 元/kg,巨大的利差让很多不法企业钻了空子。这使得不少消费者在网上购买的大麦苗粉质量差,长期饮用并没有任何保健作用,与夸大的广告宣传形成鲜明对照,严重损害了大麦苗粉的产品信誉。

5.1.3 核心技术难以掌握 我国由于缺乏相关的基础技术研究和行业生产标准,导致大麦苗粉的种植、采收、保鲜、加工的工艺技术落后、生产标准缺失,生产企业大都各自为战,工艺与标准五花八门,导致产品质量不稳定,品质较差。

大麦苗粉加工中的核心技术是高温杀青和超微粉碎,是决定产品质量的最关键环节。高温杀青能有效保持产品的色泽、降低酶活,防止热敏性营养物质的过度损耗;超微粉碎直接决定产品的感官品质与冲泡性能。目前,国内企业所用的杀青机大都从日本进口,不但生产性能稳定,而且质量坚固耐用,优质的大麦苗粉几乎都是日本杀青机所产。国产杀青机的主要问题是生产不稳定,返修率高,给生产企业带来诸多不便。日本的制药企业(大麦苗粉在日本多在药品级生产车间内完成)也垄断了超微粉碎技术,产品目数可达500目以上,而国内企业的粉碎加工普遍只能达到200~400目的水平,多数只能在250~300目,这使得产品的冲泡性能远不如日本产品,溶解时间长,沉絮多,口感有“沙砾感”等感官品质硬伤。

5.2 大麦苗粉产业的发展

大麦苗粉产业今后将朝着市场合理化、生产标准化的方向发展,这两个发展方向也是当前最需要关注的地方,需要政府、企业和科研院所的共同努力。

5.2.1 科学宣传引导市场 大麦苗粉属于碱性食品,对高脂饮食所形成的酸性体质有较好的保健功效,但绝不是某些广告上鼓吹的包治百病的食品,这不符合大麦苗粉产业健康发展的要求。因此,相关的政府部门要加强宣传监管,对夸大事实的宣传予以取缔;生产企业要注意自律自重,以实事求是的态度来宣传大麦苗粉,正确引导市场舆论,使广大消费者真正认识、理解、接受和消费这种产品,不被歪曲夸大的宣传所误导;同时科研院所还要普及科学知识,让消费者学会甄别大麦苗粉的品质优劣,才能使大麦苗粉具有健康的发展环境。

5.2.2 不断加强技术研究 基础和关键技术研究的缺失使得大麦苗粉加工严重依赖进口设备和国外技术,国内生产企业缺少核心竞争力,利润率低,经济效益难以提高,也导致了以次充好的假冒行为。大麦是我国的大宗农作物,研究成果极多,但大麦苗粉作为大麦的高增值产品,却长期处于研究断层的境况,这是一个严重的技术缺失。目前急需加强大麦苗粉的基础性研究和关键技术、设备的攻关,制定相关行业(生产)标准,争取从种植到加工建立自己的生产技术体系,增强企业的技术实力,降低对外依赖,让大麦苗粉产业的发展更具有可持续性。

[1]张辉,乔勇进,戚文元.大麦苗总黄酮提取工艺的优化[J].食品与发酵工业,2013,39(8):238-244.

[2]Baik B K,Ullrich S E.Barley for food:Characteristics,improvement,and renewed interest[J].Cereal Science,2008,48(2):233-242.

[3]黄碧光,刘思衡.麦苗的营养保健价值及其开发利用[J].食品研究与开发,2001,22(5):40-42.

[4]王芳.大小麦麦苗粉营养品质分析及其保存的研究[D].福州:福建农林大学,2009:4-5.

[5]大自然神奇的返老还童剂-大麦的嫩叶[J].养生大世界.2006,10:29

[6]杨树明,普晓英,张京,等.不同地区啤酒大麦品种农艺性状鉴定与分类研究[J].植物遗传资源学报,2011,12(1):37-41.

[7]陈剑锋,张扬,张秋英.不同播种量对大麦苗产量和品质的影响[J].福建农业学报,2014,29(2):136-138.

[8]张秋英,陈剑锋,叶月华.不同施肥量对大麦苗产量和品质的影响[J].大麦与谷类科学,2008,4:1-4.

[9]张秋英,陈剑锋.不同品种大麦苗产量及营养差异比较[J].大麦与谷类科学,2011,4:18-21.

[10]乔文静.麦苗的营养及制品研究[J].中国食物与营养,2009,7:59-61.

[11]段琼辉,李永,张龙,等.分光光度法测定大麦苗粉中微生物C的含量[J].黑龙江畜牧兽医(科技版),2014,05(上):211-213.

[12]段琼辉,李永,葛竹兴,等.大麦苗粉营养成分分析及评价[J].现代中药研究与实践,2014,28(3):55-57.

[13]张秋英,陈剑锋,张绍南.大麦苗营养及其对白鼠健康的影响[J].麦类作物学报,2004,24(2):65-67.

[14]张秋英,陈剑锋,庄宝华.口服麦苗粉对人体健康效应的观察[J].中国农学通报,2009,25(18):106-109.

[15]王晓洁,杨立红,史亚丽,等.利用小鼠实验观察大麦苗生物保健效应[J].食品科学,2006,27(12):750-753.

[16]曾亚文,普晓英,张京,等.中国西南大麦产业发展综合研究利用[J].中国农业科技导报,2013,15(3):48-56.

[17]陈海华,董海洲.大麦的营养价值及在食品业中的利用[J].西部粮油科技,2002,27(2):34-36.

[18]张辉,张娜娜,马丽,等.相应面法优化大麦苗叶绿素提取工艺[J].食品科学,2014,35(2):75-80.

[19]Singh N,Verma B P,Pandey B R. Therapeutic potential of organicTriticumaestivumLinn.(Wheat Grass)in prevention and treatment of chronic diseases:an overview[J]. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research,2012,4(1):10-14.

[20]Peeva V N,T TH S Z,Cornic G,et al. Thermoluminescence and P700 redox kinetics as complementary tools to investigate the cyclic/chlororespiratory electron pathways in stress conditions in barley leaves[J]. Physiologia Plantarum,2012,144(1):83-97.

[21]张辉,陈召亮,乔勇进.麦绿素保健功能及加工工艺研究进展[J].农产品加工(学刊),2013,10:51-54,57.

[22]武红霞,邬飞波,张国平.大麦麦绿素的营养价值和开发现状[J].中国粮油学报,2003,18(4):48-51.

[23]张辉,兰青阔,赵庆伟,等.分光光度法测定大麦苗粉中脱镁叶绿酸的含量[J].食品研究与开发,2009,30(7):110-112.

[24]王丽萍,张憨,黄少波,等.大麦苗粉的超微粉碎及其特性研究[J].食品与生物技术学报,2014,33(1):80-85.

[25]李鸳,李平,王志才.大麦苗粉的制粉工艺优化及护色工艺[J].农产品加工.学刊,2013,2:38-41.

[26]刘昆仑,韩永斌,顾振新,等.一种大麦嫩苗粉咀嚼片的生产工艺及其产品:中国,CN101214014B[P].2011-08-10.

[27]王丽萍.大麦苗粉及其复合粉压片的功能及制备工艺研究[D].无锡:江南大学,2014:23.

[28]李伟.一种大麦若叶茶的制备方法:中国,CN102986981A[P].2013-03-27.

[29]张会峥.大麦若叶青汁粉固体饮料:中国,CN103340460A[P].2013-10-09.

[30]宁俊.一种调理肠道的益生元青汁粉:中国,CN103907994A[P].2014-07-09.

[31]王一江.一种大麦若叶青汁粉加工方法:中国,CN104738430A[P].2015-07-01.

[32]徐春.麦苗汁营养酸奶的研制[J].中国乳品工业,2008,36(2):21-23.

[33]张会峥.大麦若叶青汁液体饮料:中国,CN103340459A[P].2013-10-09.

[34]高飞虎,李中林,袁林颖,等.微粉营养面条加工研究[J].西南园艺,2006,34(2):16-17,22.

[35]姚熠,杨静,卢利群,等.麦苗微波蛋糕的配方研究[J].安徽农业科学,2015,43(9):288-291.

[36]章燎源.一种大麦若叶口香糖及其生产工艺:中国,CN104054891A[P].2014-09-24.

[37]雷春生.一种大麦若叶青汁天然面膜:中国,CN105055218A[P].2015-11-18.

Research progress in barley leaf powder

WANG Wei,LIU Chun-quan,LIU Chun-ju,LI Da-jing*,LI Jian-jun

(Institute of Agro-processing Research,Jiangsu Academy of Agriculural sciences,National Vegetable Processing Technology R&D Sub-centers,Nanjing 210014,China)

Barley leaf powder is a kind of alkaline food with multiple health care functions.Barley leaf powder has been selling well in Japan,South Korea,North America,Australia,and other countries and regions for a long time. China is rich in barley resource,hence it is suitable for large-scale production and processing of barley leaf powder.The medicinal history,nutritional quality,health care functions,mainstream production technology,and product development of barley leaf powder were investigated in this article,as well as the main problems of the industry.Nowadays,consumers pay more and more attentions to a healthy diet. As a kind of high-end processing product,prospects for barley leaf powder market is bright in our country.Barley industry should be guided in a scientific and reasonable way to promote the diversified and sustainable development of barley production.

barley leaf powder;progress

2016-08-19

王炜(1980-),男,硕士,助理研究员,研究方向:果蔬加工,E-mail:a68800830@cta.cq.cn。

*通讯作者:李大婧(1976-),女,博士,研究员,研究方向:果蔬精深加工与综合利用,E-mail:lidajing@163.com。

中央财政农业技术推广资金项目[TG(15)078]。

TS218

A

:1002-0306(2017)03-0395-05

10.13386/j.issn1002-0306.2017.03.070