家庭经济地位与教育期望之间关系的实证研究

2017-03-14李梦竹

李梦竹

(武汉大学社会学系,湖北武汉 430072)

地位获得模型表明,包括家庭收入在内的家庭经济地位是影响个人教育获得的重要因素。该发现也得到了众多研究的证实。如Lucas在研究中提到,家庭收入影响子代教育成就,优势阶层的父代会帮助子女维持在教育数量以及质量上的优势[1]。郭丛斌等研究发现,家庭经济资本占有量位居前列的优势社会阶层,其子女接受的教育层次主要为高等教育,而经济资本占有量处劣势社会阶层的子女接受的主要是中等教育和初等教育[2]。叶晓阳等以2011年的“首都高校学生发展状况”问卷为研究样本,发现学生家庭收入对学生进入“985”“211”等精英大学有正向影响[3]。李忠路也以此为样本,发现家庭收入对大学生读研也有显著的正向作用,家庭收入越高,大学生选择读研的可能性也越高[4]。陈晓宇也提到,高收入家庭的子女在高水平大学中比例更高[5]。中国学者比较了高等教育扩张前后家庭经济资本对个人教育获得的影响,结果显示,即便是在教育扩张之后,家庭经济资本对青少年高等教育机会的影响并没有下降[6]。从中我们可以看到,教育获得具有明显的阶层差异,家庭条件较好的青少年,无论是在基础教育领域,还是在高等教育上,都具有显著的优势。

相关研究表明,个体早期教育期望,对其将来教育获得与教育地位具有重要影响[7-11]。那么,在最终教育获得上的阶层差异,是因为个体在早期就对自身的教育期望很低,使其学习行为表现差,劣势累积,最终导致了较差的教育地位?还是青少年对教育的美好期待遭遇现实的阻击,导致其在教育成就上不尽如意?为了了解家庭经济资本是如何影响青少年早期自我教育期望,本文通过中国教育追踪调查2013~2014数据,对此问题进行了探讨。

一、文献回顾

家庭背景是如何影响少年教育期望的呢?对此,有两种截然不同的观点。一方观点认为,家庭经济背景正向影响青少年教育期望[12]。出生于阶层较高家庭中的青少年,能够获得父母更多的物质资助,在市场上获得的教育服务越多,也能够凭借父代的经济资本,进入更好的学校学习[13-14],享受更高质量的教学服务。这些积极的教育经历使其产生较高的教育期望。此外,家庭经济条件越好,父母对青少年教育期望也越高[15],更为关注亲子交流[16],会通过家长学业卷入帮助子代获得更高的学业成绩,从而促使子代自我构建起更高的教育期望。吴愈晓通过将父母亲职业、教育、经济收入和党员身份合成综合社会经济地位指数,发现家庭社会经济地位正向影响子代教育期望,家庭经济条件越好,青少年教育期望越高,而处于低社会阶层中的青少年对教育期望更低[13]。

然而,也有一些研究得出了与之不同甚至截然相反的结论。例如,刘保中等人用家庭人均年收入作为衡量指标,采用结构方程模型发现:虽然家庭收入情况对青少年教育期望的总效应为正向,但在引入学业期待和日常关怀这两个方面的父母参与因素后,家庭收入对青少年教育期望的直接影响在0.1的显著水平上不具有统计显著性[15]。周皓、王进、杨习超等的研究更是发现,一些处于较低社会经济地位的弱势群体也具有较高的教育期望[16-18],他们的教育期待源于对于未来美好的愿望与信念,也即Frye所言“想象的未来”[19]。Frye认为,人们对于未来的预期,是一种基于道德标准的自我“身份认知”,而这种认知能够影响和指导人们的现实行动。

传统上,在中国就有对学历的崇拜,“万般皆下品,惟有读书高”,寒门子弟寄希望于科举制度,期望通过寒窗苦读,考取功名,改变个人及家族地位。改革开放以来,教育也一直是个体实现向上流动的重要渠道,是影响个人最终社会经济地位的关键因素[20]。在劳动力市场上,受教育程度就是一种符号,雇主凭借这种符号来筛选人才[21]。可以说,“谁能向上流动”在很大程度上体现为“谁能获得教育”。近年来一些研究表明,阶层间界限更加清晰,社会底层向上流动渠道日渐狭窄[22],在这种情况下,对于弱势阶层而言,通过教育实现阶层流动是他们最好的机会。当前中国的教育政策也为促进此种流动提供了条件。1999年中国高考扩招以来,高等教育规模不断扩大,毛入学率高达40%,为更多农村学子提供了受教育的机会[23],再加上主流文化对“教育改变命运”的宣传,社会经济地位较差的学子很容易构建其对教育的期待,期盼通过高等教育实现“跳农门”,实现阶层的跃迁。也就是说,对高等教育回报的信念,很有可能超越家庭经济背景的限制,使得个体在青少年时期就拥有更高的自我教育期望。对此,我们做出如下假设:

假设1:贫寒的家庭经济情况对青少年教育期望年限具有正向影响。

假设2:贫寒的家庭经济情况对青少年高等教育期望具有正向影响。

在基础教育领域,中国有重点中学与非重点中学的分化。在高等教育领域,可以依据不同教育层次划分为职业教育与学术教育、大众化教育与精英化教育。教育分流制度导致拥有相同教育年限的学生因教育质量的差异而产生了内部分层[24]。高等职业教育,是高等职业院校与高等专科院校开展的,以技能培训和技术应用为主要内容,以培养高技能人才为目标的教学活动,而学术教育就是指其他普通高等院校开展的,以文化学习和理论研究为内容,以提高学生理论素养、培养学生创新能力与实践能力为目标的教学活动。高等职业教育也是一种重要的高等教育类型,就其在中国的发展现状而言,其优势在于成本低,失败风险小,但由于录取分数线低于学术教育,再加上培养质量参差不齐,不仅社会认可度低,经济回报也相对较低。因此,与学术教育相比,高等职业教育更像高等教育系统的“次优选择”。大众化教育与精英教育的区别是指本科教育与硕士、博士等研究生学历教育的分化。自1999年高考扩招以来,中国高等教育规模不断扩大,毛入学率高达40%,已经进入大众化教育阶段。与大众化教育相反,硕士与博士教育招生规模小,培养层次高。据统计,2014年研究生招生计划招生规模达56万,博士研究生招生规模仅为7万余人,分别为本专科招生规模的8%与1%。同样,与研究生、博士等精英教育不同,大众化高等教育的符号价值和社会声望相对较低。对于不同教育层次,不同家庭背景的青少年会做出怎样的选择呢?如前所述,我们认为,对未来的美好期盼,使得处于弱势阶层的青少年更有可能选择高层次的教育。基于此,我们做出如下假设:

假设3:贫寒的家庭经济情况对青少年本科教育期望具有正向影响。

假设4:贫寒的家庭经济情况对青少年硕博精英化教育期望具有正向影响。

二、调查数据与研究设计

(一)数据来源

本研究所用数据来自中国人民大学中国调查与数据中心的中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,简写为CEPS)(2013~2014基线数据)。该调查是一项全国性、综合性、追踪性的社会调查项目,以2013~2014 学年为基线,以初中一年级(7年级)和初中三年级(9年级)两个同期群为调查起点,以人口平均受教育水平和流动人口比例为分层变量进行随机抽样。样本覆盖全国28个县级单位(县、区、县级市)、112所学校、438个班级进行调查,2万名学生,最后得到有效样本量19 487。

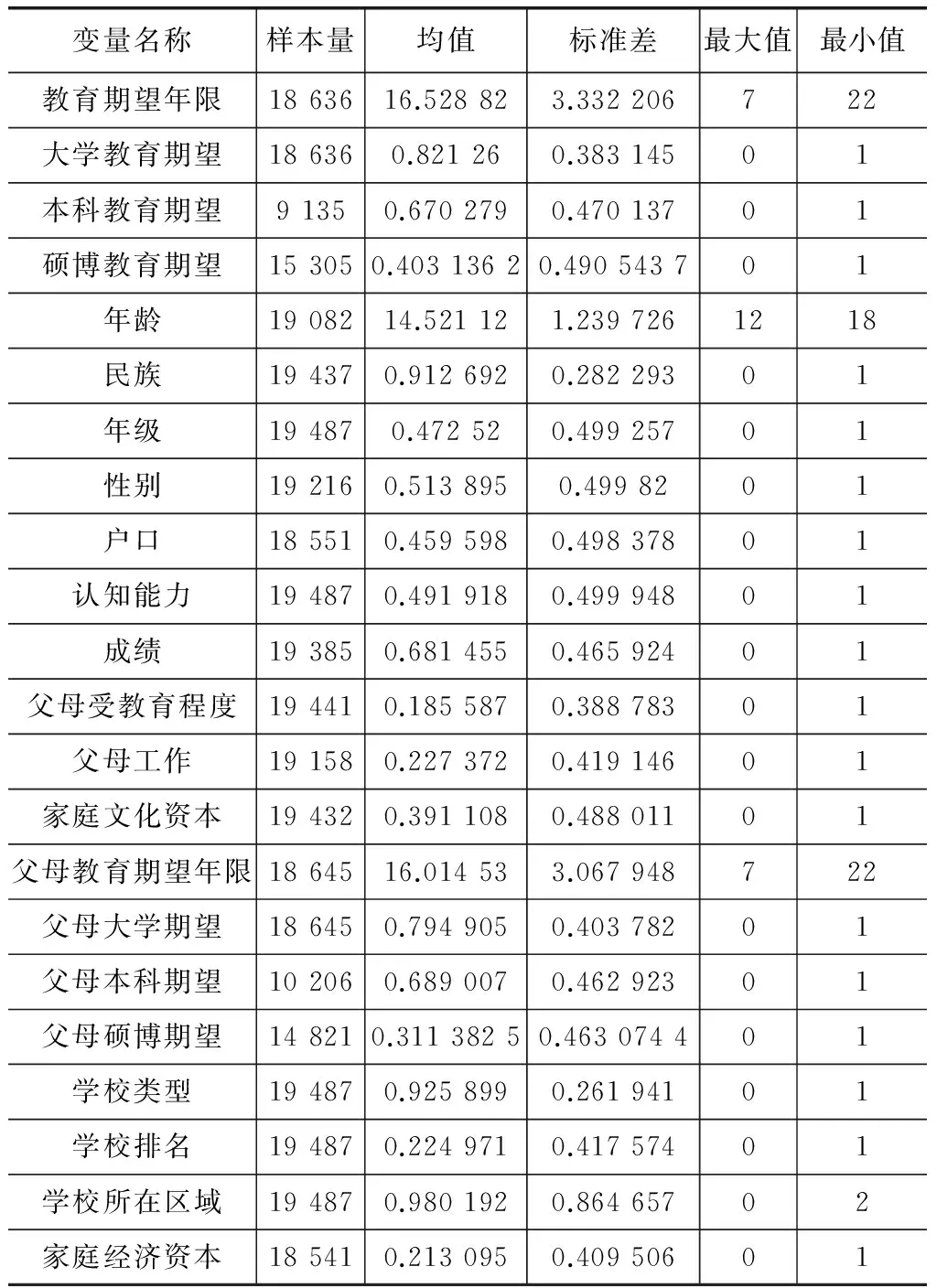

(二)变量介绍与数据处理

本研究采用了4个因变量。第一个因变量为青少年教育期望年限。问卷调查了“你希望自己读到什么程度?”,答案包括现在就不要念了、初中毕业、中专/技校、职业高中、普通高中、大学专科、大学本科、研究生、博士以及无所谓共10个选项。本文对其进行重新编码,对于选择“现在就不要念了”的七年级学生教育期望编码为7,将选择“现在就不要念了”的九年级学生教育期望编码为9,将初中毕业编码为9,中专/技校、职业高中、普通高中编码为12,大学专科编码为15,大学本科编码为16,研究生编码为19,博士编码为22,将选择无所谓的作为缺失值处理,最终得到一个连续型变量。第二个因变量是青少年是否期望上大学,本文将其编码为一个二元虚拟变量,7~12编码为0,作为参照组,15~22编码为1。第三个因变量是青少年是否期望上大学本科而不是高等职业教育,本文将其编码为一个二元虚拟变量,将具有大学专科教育期望编码为0,作为参照组,将具有大学本科教育期望编码为1。第四个因变量是对于有大学期待的青少年,其是否期望继续深造,获得硕士、博士学历,本文将其编码为一个二元虚拟变量,将具有大专、本科教育期望编码为0,作为参照组,将具有硕、博教育期望编码为1。

本文的关键自变量包括家庭收入。在家长问卷调查了“目前您家的经济条件如何?”,答案包括非常困难、比较困难、中等、比较富裕、很富裕,本文对其进行重新编码,将选择非常困难、比较困难的编码为1,将选择另外3个选项的编码为0,作为参照组。

本文的控制变量包括3组:学生个体变量、家庭变量、学校变量。个体变量包括年龄、民族、认知能力、学习成绩。问卷调查了受访者出生年月,本文根据调查时间计算出受访者实际年龄。问卷调查了受访者民族,本文将其重新编码为一个二元虚拟变量,汉族为1,其他民族为0。在认知能力上,CEPS设计了一套认知能力测试题,测量学生的逻辑思维与问题解决能力,包含语言、图形、计算与逻辑3个维度,我们把每个学生的得分进行标准化处理后作为认知能力,并将其重新编码为一个二分虚拟变量。问卷调查了受访者目前的成绩在班里的排名,答案包括“不好”“中下”“中等”“中上”“很好”,本文将其进行重新编码,将回答“中等”“中上”“很好”的编码为1,将其他回答编码为0。

家庭层面的变量包括父母受教育程度、父母职业、家庭文化资本、家庭教育期望。问卷调查了父母受教育程度,答案包括没受过任何教育、小学、初中、中专/技校、职业高中、高中、大学专科、大学本科、研究生及以上,本文将学生父亲和母亲的教育水平比较并取其中相对较高的值,并对其进行重新编码,将大学专科以上的编码为1,大学专科以下文化程度编码为0,作为参照组。问卷调查了父母工作,本文将回答“国家机关事业单位领导与工作人员”“企业/公司中高级管理人员”“教师、工程师、医生、律师”编码为1,作为较高社会地位职业,将回答“技术工人(包括司机)”“生产与制造业一般职工”“商业与服务业一般职工”“个体户”“农民”“无业、失业、下岗”以及其他选项编码为0,作为较低社会地位职业,本文将学生父亲和母亲的工作进行比较并取其中相对地位较高的值,如果一方职业为1,一方职业为0,则取值为1。问卷调查了“你家里的书多吗?(不包括课本和杂志)”,答案包括“很少”、“比较少”“一般”“比较多”“很多”,本文将其重新编码为一个虚拟变量,本文将回答“比较多”、“很多”编码为1,将其他回答编码为0。问卷调查了“父母对你的教育期望”,答案包括“现在就不要念了”“初中毕业”“中专/技校”“职业高中”“普通高中”“大学专科”“大学本科”“研究生”“博士”以及“无所谓”共10个选项。对于选择“现在就不要念了”的七年级学生教育期望编码为7,选择“现在就不要念了”的九年级学生家长教育期望编码为9,将“初中毕业”编码为9,“中专/技校”“职业高中”“普通高中”编码为12,“大学专科”编码为15,“大学本科”编码为16,“研究生”编码为19,“博士”编码为22,将选择无所谓的作为缺失值处理,最终得到一个7~22的连续型变量。在”是否期望子代上大学“的期望上,将其重新编码,7~12编码为0,15~22编码为1。

在是否期望子代就读本科而不是高等职业 表1变量描述性统计

教育的期望上,将15编码为0,16编码为1。在是否期望子代深造接受硕士、博士学历教育,而不仅仅满足于普通大学教育,将15~16编码为0,19~22编码为1。

学校层面的变量包括学校类型、学校在县(区)排名、学校所在地区类型。学校性质分为4类:公立学校、民办公助、普通民办学校和民办打工子弟学校,本文将公办学校编码为1,将其他性质学校统称为民办学校,编码为0,作为参照组。学校在县(区)排名分为3类:中等及以下、中上与最好。本文对其进行重新编码,将最好编码为1,将其他两个选项编码为0,作为参照组。学校所在地区类型分为3类,市/县城的中心城区、边缘城区及城乡结合部、乡镇农村,本文对其进行编码为一个多元虚拟变量,将市/县城的中心城区学校编码为0,作为参照组,边缘城区及城乡结合部学校编码为1,乡镇农村学校编码为2。

(三)分析方法

本文分别构建了两组线性回归模型和6组二元logistic回归模型。在多元回归模型中,以青少年自我期望教育年限为因变量,构建了一个基准模型,再加入了家庭收入变量。在二元logistic回归模型中,分别构建基准模型,再依次加入家庭收入变量,探讨家庭收入对青少年教育期望的影响。

三、回归分析

表2为青少年教育期望的回归分析。在模型1中,就控制变量来说,“年龄”“民族”“年级”“性别”“户口”“认知能力”以及“学习成绩”影响青少年教育期望。年龄每增加1岁,青少年教育期望年限将下降约0.1年。少数民族比汉族青少年的教育期望年约高出0.32年。对女性来说,其教育期望要高于男性0.1年。农村户口青少年教育期望高出城市青少年0.09年。九年级青少年教育期望要高于七年级学生0.15年。认知能力越强,成绩越好,青少年教育期望更高。从家庭层面来说,度”、“文化资本”以及“家庭教育期望”对青少年教育期望有正向影响。与父母文化程度在高中及以下的青少年相比,具有大学专科以上文化程度的父母,其教育期望要高出0.2年。父母工作情况对青少年教育期望的影响没有通过显著性检验,这与王甫勤的研究结论一致[11]。家庭教育期望每增加1年,青少年自我教育期望将增加0.7年。从学校层面来说,“学校类型”“学校排名”对青少年的教育期望没有产生影响的影响。换句话说,青少年的教育期望并不因为其是就读公立学校而更高,也不会因为其就读于民办学校而更低,不因其学校排名高而抱有更高的教育期望,也不因其学校排名低而降低其教育期望。学校层面中唯一影响青少年教育期望的是“学校所在地”,就读于城乡结合部或农村学校,青少年教育期望要低于就读于中心城区的青少年。模型2在基准模型的基础上加入家庭收入,我们发现较低的家庭经济资本,并没有使青少年降低其教育期望,反而那些家境贫寒的青少年要比富裕家庭青少年的教育期望高出0.18年,这说明假设1得到了证实。

“父母受教育程 表2青少年教育期望的回归分析

注:***p<0.01表示显著性水平为1%,** p<0.05表示显著性水平为5%,* p<0.1表示显著性水平为10%。

模型3与模型4展现了家庭收入是否影响青少年上大学的期望。除了户口、父母工作与学校排名外,其他控制变量对青少年是否拥有上大学的期望并没有发生改变。户口对青少年上大学期望的影响没有通过显著性检验,而父母工作则显著影响青少年上大学的期望,父母职业地位越高,青少年更有可能产生想上大学的期望。在本区县排名最好的学习就读的青少年,其拥有上大学期望的可能性要比在其他学校就读的青少年高出19%(e0.178-1=0.19,p<0.1)。模型4加入了“家庭收入”情况,我们发现了同样的情况,较差的家庭收入没有降低青少年教育期望,家庭贫寒的青少年拥有大学期望的几率是家庭富裕青少年的1.2倍(e0.187=1.2,p<0.01),且二者均在1%的统计水平上显著,这也证实了假设2。

模型5与模型6是基于高等职业教育与大学本科教育之间的比较。哪些因素影响青少年对这两种教育模式的选择与期待呢?在控制变量中,年龄、户口、父母工作、家庭文化资本、学校排名、学校性质对青少年大学本科教育期望的影响没有通过显著性检验。就家庭收入对此的影响来说,较低的经济收入对青少年大学本科教育期望具有正向影响,但这种影响不具有统计上的显著性。对此的可能解释在于:由于大学本科内部具有层次的分化,除非是进入精英大学,否则一般本科学校与专业所带来的收入与声望差距并不明显,在考虑经济成本与时间成本的基础上,部分贫困家庭青少年可能会有限选择大专教育,造成了家庭经济条件对大学教育期望影响的不显著。

模型7与模型8体现了大众化教育与精英化教育之间的比较。“年龄”“性别”“父母工作”“学校排名”“学校性质”对青少年拥有硕博教育期望的影响没有通过显著性检验。“年级”对青少年精英化教育的期望转化为负向,这或许是因为,随着年级的增长,课程内容更为复杂,学生因其学习上的挫折,而降低了对精英化教育的期望。但在家庭经济资本的影响上,“家庭收入”并没有降低贫困青少年对精英化教育的期望,家庭贫寒的青少年拥有硕博教育期望的几率是家庭富裕青少年的1.16倍(e0.145=1.16,p<0.01),且在1%的统计水平上显著,也直接证实了假设4。

四、结语

个体早期学业阶段的教育期望不仅影响个体学习成绩,还影响其未来教育地位。本文以中国教育追踪调查(2013~2014)为样本,分析了家庭经济背景是如何影响青少年教育期望的。研究表明:贫寒的家庭经济条件不仅没有降低青少年教育期望,反而起到了激励作用,使其自我教育期望高于那些家庭经济资本更丰厚的青年。具体说来,家庭经济越贫寒,青少年教育期望年限更高,其有更高的几率怀有上大学的期望,更期望接受硕士、博士等精英化教育,而不仅仅满足于大众化高等教育。在职业教育与大学本科教育的选择中,家庭收入的影响没有通过显著性检验,但这也表明,青少年并没有因为其家庭条件不好就降低对自我的期待,选择进入次优的大学专科学校。基于此,本文认为,贫穷不一定导致青少年较低的教育期望,反而正是在这种艰苦的家庭条件下,青少年对改变家庭命运、实现向上流动具有更强的信念,希望通过接受更高层次的教育实现阶层的跃迁。

当前,无论是在基础教育,还是在高等教育,甚至是在研究生教育上,都存在显著的阶层差异。家庭经济地位更差的个体,其教育机会与最终教育地位都处于明显劣势。我们通过分析发现,在青少年时期,那些寒门学子都抱有相当高的教育期望,对改变自身命运具有强烈的渴望。但是,最终教育机会的劣势不得不使我们做出如下猜测:寒门学子受限于自身及家庭资源的匮乏,在多次的教育分流中,期望逐渐落空。虽然有一部分个体凭借其顽强的意志,获得了力争上游的机会,但对于大多数人而言,他们只能在教育市场中获得相对较差的教育结果。改革开放以来,中国教育事业取得了显著的进步,特别是1999年高考扩张以来,高等教育机会惠及面更广,但是贫寒学子“高等教育梦”的落空在提醒我们,实现教育公平仍然任重道远。

[1] Lucas S R.Effectively maintained inequality:education transition,track mobility and social background effects[J].American Journal of Sociology,2001,106(6):1642-1690.

[2] 郭丛斌,闵维方.家庭经济和文化资本对子女教育机会获得的影响[J].高等教育研究,2006(11):24-31.

[3] 叶晓阳,丁延庆.扩张的中国高等教育:教育质量与社会分层[J].社会,2015(3): 193-220.

[4] 李忠路.家庭背景、学业表现与研究生教育机会获得[J].社会,2016(3): 86-109.

[5] 陈晓宇.谁更有机会进入好大学——中国不同质量高等教育机会分配的实证研究[J].高等教育研究,2012(2): 20-29.

[6] 李春玲.高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考查[J].社会学研究,2010(3):82-113.

[7] Sewell W H,Shah V P.Parents’ education and children’seducational aspirations and achievements[J].American Sociology Review,1968,33(2):191-209.

[8] Duncan O D,Featherman D L.Psychological and cultural factors in the process of occupational achievement[J].Social Science Research,1972,1(2):121-145.

[9] Campbell R T.Status attainment research: End of the beginning or beginning of the end?[J].Sociology of Education,1983,56(1):47-62.

[10] Strand S,Winston J.Educational aspirations in inner city schools[J].Educational Studies,2008,34(4):249-267.

[11] 王甫勤,时怡雯.家庭背景、教育期望与大学教育获得基于上海市调查数据的实证研究[J].社会,2014(1):175-195.

[12] Goyette K, Xie Y.Educational expectations of Asian American youths: determinants and ethnic differences[J].Sociology of education,1999,72(1):22-36.

[13] 吴愈晓,黄超.基础教育中的学校阶层分割与学生教育期望[J].中国社会科学,2016(4): 111-134.

[14] 赵延东,洪岩璧.社会资本与教育获得——网络资源与社会闭合的视角[J].社会学研究,2012(5): 47-69.

[15] 刘保中,张月云,李建新.社会经济地位、文化观念与家庭教育期望[J].青年研究,2014(6):46-55.

[16] 周皓.家庭社会经济地位、教育期望、亲子交流与儿童发展[J].青年研究,2013(3): 11-26.

[17] 王进,汪宁宁.教育选择:理性还是文化——基于广州市的实证调查[J].社会学研究,2013(3):76-100.

[18] 杨习超,姚远,张顺.家庭社会地位对青少年教育期望影响研究——基于CEPS 2014调查数据的实证分析[J].中国青年研究,2016(7): 67-73.

[19] Frye M.Bright futures in Malawi’s New Dawn:educational aspirations as assertions of identity[J].American Journal of Sociology,2012,117(6): 1565 -1624.

[20] 杨江华,程诚,边燕杰.教育获得及其对职业生涯的影响(1956~2009)[J].青年研究,2014(5):1-12.

[21] Spence M.Job market signaling[J].The Quarterly Journal of Economics,1973,87(3):355-374.

[22] 青连斌.重构中国社会向上流动的机制[J].人民论坛,2014(2): 24-27.

[23] 张兆曙,陈奇.高校扩招与高等教育机会的性别平等化——基于中国综合社会调查(CGSS 2008)数据的实证分析[J].社会学研究,2013(2): 173-196.

[24] 王占国.性别、高等教育分流与大学生就业质量——基于全国17所高校1354名毕业生的实证分析[J].高教探索,2015(2):107-111.