从法学进化论角度观察法的情怀

2017-03-14肖鹏飞

摘 要 社会是进化发展的,法律也是进化发展。不同的社会时期,有不同的社会理念,也有不同的法律,法律不是自然规律,而是具有情怀的规则。针对同一社会现象,前后不同的历史时期法律规定不同,乃在于社会理念的不同,社会理念的不同影响了法的情怀的不同,反过来有时法的情怀也会影响社会的理念。法并不是和社会发展同步的,法的情怀和社会理念有时相符合,但是有时不相符合,这就要求法律人面对社会问题时站在历史的角度和社会发展的角度去追求实质的正义。

关键词 社会进化论 法 情怀 实质正义

作者简介:肖鹏飞,北京外国语大学,研究方向:民法。

中图分类号:D90 文献标识码:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.02.139

一、问题的提出

法律在不同时期,对同一种社会现象的规定不同,甚至在同一时空下的不同国家的规定也不尽相同。比如说,古代社会存在允许妻妾制度的存在,现在只允许存在一夫一妻的法令制度,差别甚大。社会在变化,不同社会的法令也在变化,这内在的关系如何值得我们深思内在关联,本文从社会进化论的角度分析之。

二、斯宾塞的法学进化论观点

(一)斯宾塞的社会进化理论

英国哲学家斯宾塞借助达尔文在《种源论》中发表的“进化论”理论创立了一套有关于法律、正义和社会的理论 。斯宾塞从两个角度论证,具体如下:

第一,借助达尔文的生活学的进化轮——从微观角度分析。达尔文在《种源论》中发表进化论的观点。斯宾塞认为将这一理论“运用到社会的层次,认为社会在增加(笔者认为在表达社会在扩大)其人口的数量和密度,同时社会的结构与组织跟着起了重大变化”。认为“社会会朝着异质性的方向发展,即为社会机构越来越多样化。”可以看出他认为组成社会的结构和组织随着人口的增加和其他因素,对社会的型态产生变化,变化的趋势是组织和结构越来越复杂,社会分工越来越细致,社会朝着多样化的型态发展。

第二,站在西方历史的场合——从宏观角度分析。斯宾塞从历史的角度把社会根据社会的“争斗的状态”分成两个阶段:由好战社会阶段到工业社会阶段。

好战是指一些国家比如说古代埃及,不断的向外进军的扩张自己的版图,好战之国。此时的社会状态是个人完全服从于国家,个人的权利和自由受到压制。

工业社会是较少的和社会发生战斗,但是显示的是商业经济的竞争。此时斯宾塞认为政府不应该干涉个人的发展,藉由“自然的竞争”让工业求存的方式自生自灭,人们应该自由的追去私利。

(二)借助社会进化推导出法律进化论

斯宾塞根据不同历史时期,推导法律进化理论:

(三)其他社会进化理论的观点

韦伯主张从历史的角度分析法律的进化过程,法律的演化是依循形式非理性(神谕)到实质非理性(法律创造能被感知),然后到形式理性(世俗或者非世俗权力强迫执行的法律),然后到实质理性(专业人员制定出来的法律)的不同阶段前进,并逐渐朝法律理性化的发展 。

卢曼认为法律进化的模式是“部门的法律-层化的法律-功能分殊的法律 ”,他认为社会的演变进程是横向的区位的社会,然后是垂直的有层次的社会,最后是功能上出现差异的社会,根据社会的发展类型的不同,所对应三个法律进化阶段,已适应社会的复杂性。

屠布涅认为法律进化的模式是“形式的法律-实质的法律-反思的法律” 。

第一,形式的法律重视逻辑体系的构建,偏重概念理念的法律至上,体现普世价值,此时处于个人自由主义发展时期。

第二,实质的法律对应的社会是国家管制对社会的管制阶段,此时属于福利社会,此时的法律更多的是依靠原则标淮规定来执行。

第三,反思的法律。面对福利社会的危机,反思理性,主张重新构造社会体系,重视程序规则,实现社会主体之间的自我控制和管理的程序规则下,实现利益的重新分配。

(四)新旧法律进化论的折射出来的节点

从历史角度分析不同社会的发展阶段的法律的伦理性价值,对每一个历史阶段的伦理性价值做出不同的判断,从某种程度上看,进化论法学学者是对不同阶段的法学伦理价值的总结者。

法律在不同历史时期的表现出不同涵义,每一个历史时期都对具有一定意义的法律对应,而随著社会的发展,社会的理念不断变化,法律制度也会随之发生变化。每个人的对社会的变迁的认识不同,所以对社会的本质以及社会对法律的要求的认识也不尽相同。

从历史的角度和发展的角度看问题,法律规制是发展变化的,以前的法律制度是否尚可适应现在的社会制度的进步。但是进化论法学为我们提供一种法律的研究方法。

三、法之我論

法是什么?不同的学派在有不同的阶段有不同的认识。从法律的形式层面和实质层面上观察,法律可以分成两部分——法的形质和法的情怀。

(一)法的形质

法的形质指通过一定的形式表现出来的法律规则,并且人们可以直接发挥的使得他人当为、可为或者不可为之事进而直接对人的行为指导的法。在成文法国家成文的法律条文,在不成文法国家,还有判例法。

所以法的性质即为法的形式,属于就为人看得的规则制度,最主要的是法条规则。法不同于法条,换句话说,法的形式只是法的表现形式而已。法除了法的形质以外尚包括法的情怀。

(二)法的情怀

雨不管是男女老少,不管贫与富,不管国家元首还是平民百姓,甚至是老弱妇孺,都受雷霆雨露的困扰,盖雨属于自然现象,本无情性。

法则不是,本为人类自己的智慧结晶,法是人类“社会控制”的一种 ,是人类社会的一个部分,而人类创制法律的必然有一定的主观追求,这种追求就是法的情怀——是人自己赋予给法律的。

情怀,意为精神,秉性。法的情怀虽然不是直接看到的,但是是通过“法的形质”表现出来,虽然看不见但是能够从法的形质感受到的法的追求精神或者说理念。法的情怀“即Erike wolf所谓的“普遍的原理”,Larenz主张的“法律伦理原则”,Wieaker所称的“正当行为准则”,也就是正义、道德、拱桐善的基本要求。 ”具体到不同的法律制度上,又有不同的体现,民法的平等原则、刑法的罪责刑相适应原则等属于法的低等情怀。

法律被制定出来,不过是手段,根本目的是发挥法的效用,即为法要被实施,法的是被社会前提是被社会所认可,从而在社会中起到作用。

四、社会理念

(一)社会理念

1.社会理念的形成

虽每个人不都是哲学家,但每个人是会思考且有思考的高级生物,思考形成人的心中的理念。人不是孤立的,社会的发展就是人和人的处在不断的交往中,同时也是理念交换和妥协的过程,不同人的理念经过发酵逐渐融合形成一些社会的共同的理念——社会整体的理念。

2.部分理念和社会整体理念

人类社会中的一种特殊的现象——宗教或者学派,从另外的角度看,是一种有著共同理念的共同体,而教众都是该理念的认同者和传播者,这是所谓的“同道中人”的部分理念,而不是社会的整体理念。部分理念要想生存下去,必然会和社会整体理念有相同之处。部分理念会在某种力量下转化成社会的整体理念,比如汉武帝推行“罢黜百家,独尊儒术”的政策即为典型的例子,自西汉刘彻开始直到清王朝绵延在中华古代社会的基本理念的是大致主流是儒家的理念。

(二)社会的进化影响社会理念

人类社会是不断发展的,以中国古代为例子,中国经历从原始社会、奴隶制社会、自秦始皇帝到清王朝的皇帝制度时代,到近代民主社会。社会是不断发展,有些理念是人类社会的永恒的理念,比如说不能随意伤害他人。但是不同的社会有些理念是不断变化的,随著社会的发展,尤其在不同的发展阶段,会呈现出不同的理念,比如说存在皇帝时代推行专制和人治理念,而今日世界的理念是民主和法治。

五、从进化论角度看法和社会的关系

(一)法和社会的内在联系

法属于社会中的法,没有人类社会则不会有法律的存在,虽然自然界会有一些规则、规律,但是那是自然规律,不是严格意义上的法律。所以,社会是由人为核心,以其他物品为辅助的抽象概念,法和道德、宗教一样都是社会的产物。

法的制定从程序上看,要求有合乎“程序类法律”规定的流程,自然有合法性的要求,而从内容观之,法律的规定的内容是否和当时的社会(制定出来的法律实施所处的环境)相适應,这关乎法律指定出来实施的问题,比如订定出来的法律含有“妻妾制度”的思维,在中国古代则会受到实施,而现在社会,这样的法律恐怕难以实施下去,必然会得到社会的反感,因为这样的法律违背社会的理念。

由是观之,法律和社会的内在联系,在于法的情怀和社会理念之间构建的联系。法律和社会中间内在联系在于法的情怀和社会理念的一致或者相悖。

所以,从静态的角度观察,即法和社会在某一历史阶段时,二者的关系是:如果法的情怀和社会的理念越接近,法律被社会大众的认可程度就越高,法的情怀和社会理念约远,法律被社会大众的认可程度就越低。即使从其扰国家或者地区借鉴学习其本地的法律制度,适用前提是两地的理念应该一致,否则自然的会被改造,目的在于希望可以被实施地区的社会理念所能容纳。

(二)从社会进化论看恶法和社会的关系

法的情怀符合社会理念时,则为社会所容纳,但是为社会所容纳的未必是良法。一般来讲,社会理念往往是一个社会民众经过长期的发展达成的良性共识,而法的情怀和该类社会理念相互一致,此时的法则是为社会所容忍的,也同时是善法。有时候某些社会理念是某种权威且邪恶的力量推广的且误导民众,比如说德国纳粹时期的一些理念,虽然在一定时期成为一个社会中的理念,但是带有违反人类永恒的伦理价值性的色彩,如果法律——比如说希特勒时代的反人类的法律制度,此时制订出来为了适应此时的社会,符合此时的社会理念,但是法律变成实质的恶法,因为“实质的恶法已经严重违反某种价值而言” 。

(三)社会和法的冲突关系

一方面,有社会就有社会理念,社会在不断变化之中,认识的更新带来的人的理念的不断变化,其中包含了对旧有的社会理念的冲击直到被取代的过程。但不管社会如何进化发展,社会理念是存在的,所不同的是理念的内容有所差异。

另一方面,有法律就会有法理情怀,法律和社会的内在联系在于法的情怀和社会理念之间的关系。

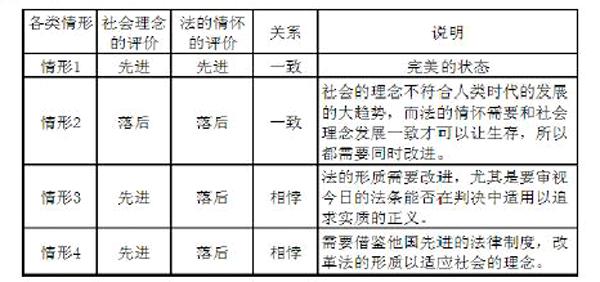

法律要想发挥法的实施目的,法的情怀就会考虑到社会理念。社会又是发展变化的,随著时代的发展而发展。虽然发展变化的时期较为漫长但是不需要经过一定的方式确定,法律是需要确定的,通过有权的机关最终确认,即使在不成文法国家,中的判例法也需要经过一定的形式——判决确定下来。所以,需要确定下的法情怀和社会理念,两者未必同时处在同步发展之中。具体情形可以分成以下四种,图示如下:

(四)从社会进化论看法的正当性

正当性,有认为正当性等于正义者 ,也有认为正当性同于合法性一致性,均有道理。但是本文的从法的进化论分析法的正当性。

法律形式上是法的形质,背后的是法的情怀。法律的正当性之有无,在于法背后的法的情怀和社会理念的关系,不仅法的形质的提出或者修改,符合法律的规定(程序性正当),而且还要求法的情怀符合先进的社会(法律实施环境的)的理念追求,即为应该对综合考虑道德,宗教价值观和其他社会价值的标准。如果不符合这样的法的伦理价值,法即使依照法律程序制订出来,其实仍然属于恶法。

六、 法和社会内在联系

法的情怀是连结法律这一社会控制和社会关系的桥梁。法律人的要尊重现存的法律规则,掌握适用法律技巧,前提是法律人首先应该首先审查法的情怀与社会理念之间的关系,而后审查社会理念是否符合社会的发展趋势。尤其是如果该社会的理念未必符合人类发展的总趋势的理念,即是同时代其他区域的社会的理念相比,本区域的理念相对落后,尤其是那些违背人类发展的社会整体价值观念,此时应该依据新的理念,所以此时应该允许法官以判决的形式突破性的作出判决,以防止落后的制定法的适用带来的实质的不正义。

对于落后的社会理念,此时最重要的是使得人们的意识和观念得到一个较大的改变,由落后理念转向先进的理念,此时法学研究人员不再是法律条文的拥护者,而此时的任务不是法律的适用者,恰恰相反应该废除旧有的法的形质,积极推广先进的理念,以促进新的法律制度的形成。

七、 结论

正如斯宾塞所言,法律也是进化的发展的,进化论法学为我们提供一种法律的研究方法。法律的进化和发展目的在于获得社会的容纳程度的提高,因为法不仅有形质还有法的情怀,法的情怀和社会理念息息相关,法的情怀就是法和社会之间的内在桥梁。

法不是和社会发展同步的,因为社会在发展,有時候制定出来法的情怀同社会理念相符合,但是有时候不相符合,这就要求立法人员甚至司法人员在制定法律或者适用法律时,要研究社会的问题和法律的本身的问题,以追求实质正义,要求法律人追去解释法条只是一技之长,而更需要培养的是对社会的认知,以了解社会理念。

法律制度是延续的,今日的法律制度是对昨天的延续,但是我们应该审视昨日的法律制度是否能适应今日的社会,判断标准在于今时今日和以往的社会的是否出现响应的价值观念的变化,如果就法律制度的基础没有变化,仍然有使用前提。

注释:

[美]博登海默著.邓正来翻译.法理学:法律哲学与法律方法.中国政法大学出版社.1999.94.

洪镰德.法律社会学.扬智出版.2004.62,401.

[德]托马斯·莱塞尔.法社会学导论.上海人民出版社.2011.93-94.

[日]我妻荣.债权在近代法中的优越地位.中国大百科全书出版社.1999.360.

[德]亚图·考夫曼著.吴从周译.颜厥安审校.类推与『事物本质』兼论类型理论.学林出版社.2003.27.

詹文凯.法律的正当性及对法律的不服从.宪政时代.35.

王宝辉.法律的合法性与正当性——兼谈我国法官的法律智慧//法律哲理与制度(基础法学)-马汉宝教授八秩华诞祝寿论文集》页12中提及,“从静态观察法律的合法性与正当性,因法律与社会之间所具有的的对应关系,理论上是一致的。”