王仁湘先生主讲良渚玉工微刻新解

2017-03-13李朦萌

2017年11月9日,由南京大学历史学院主办,南京大学文化与自然遗产研究所、《大众考古》编辑部协办的第十二期“南京大学考古名家讲坛”有幸邀请到中国社会科学院考古研究所研究员、中国考古学会公共考古专业指导委员会主任王仁湘先生,为南大师生带来了题为《良渚玉工微刻新解》的精彩讲座,讲座由南京大学文化与自然遗产研究所所长贺云翱教授主持。

讲座现场

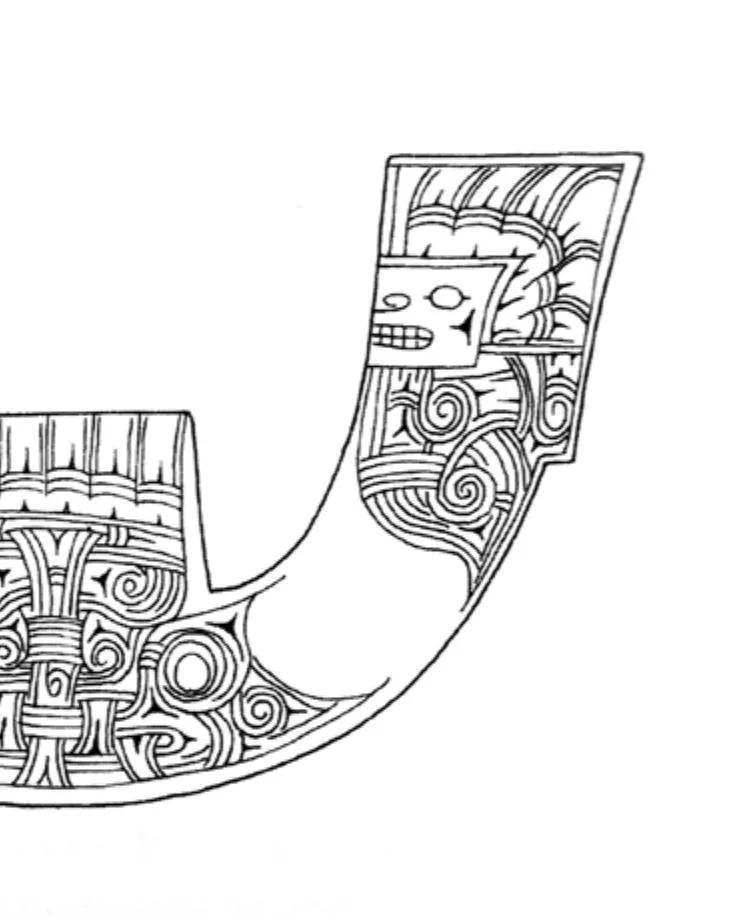

王仁湘老师介绍了他对良渚玉器的最新研究成果,即良渚玉工微刻出的旋纹,全都采用的是“阴夹阳”的技法,所有的阴线都是作为阳纹的衬纹出现的。一幅幅华丽的玉刻神像,一般只有3~4厘米见方,玉工在1毫米之内刻画有表现阳纹的3~5根阴线,良渚人在坚硬的玉石上、在目力难以企及的微小画面上,创造出了后人难以置信的奇迹。

王仁湘老师带领我们依据器物的彩色图片和墨拓,逐渐做一些细致的观察,重新认识良渚玉工高超的微刻技能,让我们看到了全新的景象。玉作上的旋纹有各种样式,有单旋有双旋,有方旋有圆旋,左旋右旋对称,看似繁杂却秩序井然。看惯了的阴纹,突然变作阳纹呈现了出来。

关于旋纹表现的象征意义,王仁湘老师指出,从彩陶上的旋纹与良渚文化遗物中发现的旋纹彩绘和刻画,明显可以感觉到不同文化之间存在的联系。同时,旋纹与眼目的关系,这次在良渚玉刻中确认了旋眼存在,也是一个大收获。良渚人画出的旋纹与眼睛是大有关系的,用旋纹刻出旋动的神眼就是这密切关系的体现。

良渚玉工为何要雕刻出这么小的神人像?为何要花这样的功夫,为什么不能刻大一点?精细之中见精神。也许就是为着追求一种常人达不到的境界,这是一条精巧的通神之路。一刀刀一遍遍刻着,一天天一月月刻着,不厌其烦,不废其功,不累不倦,无寒无暑。如果不是坚信神明在天,如果没有那一份虔诚,良渚人不会做、也做不到这样的事情。(李朦萌)