国际法视域下的证据证明标准与地图证明力

2017-03-13郜碧澄

摘要:证据,无论在国内法还是国际法上,都是查明案情,确认事实的不二手段。而对证据的裁量,由于很难用确定的标准加以规定,很大程度上依赖于法官的自由裁量。国际法上的证据究竟以何标准进行判定,这是一个在法学理论和司法实践上都不断进步的问题。本文主要以卡塔尔与巴林案、马来西亚与新加坡白礁案中有关证据证明标准的内容为切入点,尝试着探究一下国际法中的证据证明标准问题。

关键词:证据;证明力;地图

中图分类号:D993文献标识码:A文章编号:2095-4379-(2017)05-0114-02

作者简介:郜碧澄(1993-),女,安徽人,武汉大学中国边界与海洋研究院,硕士研究生,研究方向:国际法学。

一、证据的证明标准问题——以卡塔尔诉巴林案为切入点

卡塔尔巴林案涉及到的第一个关于证据证明的标准是“prima facie”的概念。庭审阶段,卡塔尔提出对1939年英国决定有效性的质疑,法院认为英国政治代表告知巴林政府之前对岛屿的占有显示出某种初步印象(prima facie)的权利并因此需要卡塔尔提交全面的证据来支撑。“prima facie”这个拉丁文及其代表的含义非常值得玩味。对于这个词,笔者倾向于从文义和法律适用两方进行解释:从文义上说,“prima facie is a Latin expression for ‘at first sight.It may be used as an adjective meaning ‘sufficient to establish a fact or raise a presumption unless disproved or rebutted”①。而它的法律上的概念,主要是用于举证责任。“prima facie”多被翻译为“表面证据”,这是一个常用于英美法系的证明标准。美国《布莱克法律大辞典》将其解释为“除非相反的证据被提出,否则据此证据已能确立某项事实或支撑某项判决”②表面证据的效果在于,虽然表面证据并不排除其他证据,但除非对方提出相反证据,否则表面证据即被视为充足。这一效果使得举证责任在当事双方之间发生转移。国际法在证据证明标准上,一定程度地吸收了英美法系的这一证明方式,但是表面证据的认定一直以来是一个问题。在1947年科孚海峡案中,国际法院就曾指出一国对其领土和水域所实施控制的单纯的事实,既不会涉及表面责任,也不能转移证明责任。因此,以国际法院判决之角度,单纯的主张并不能视为表面证据。

在卡塔爾巴林案中,英国政治代表提出的巴林所具有的“prima facie claim”其实就是一个具有“表面证据”特征的说法。英国政治代表认为,巴林在哈瓦尔岛上进行的活动,已经可以作为一种表面证据被理解,因此举证责任在双方间发生了转移,此时并不是巴林需要证明自己对哈瓦尔岛有主权活动,而是卡塔尔需要给出全面的证据来排除巴林的“表面证据”。事实上卡塔尔并没有给出足够的证据来排除,因此英国政治代表最终认定哈瓦尔岛主权应当归属于巴林。

卡塔尔巴林案涉及到的另一个关于证据证明的标准,与法院的引述有关。在判决杰拉达岛主权归属时,法院引述常设法院在东格陵兰案中的评论:“It is impossible to read the records of the decisions in cases as to territorial sovereignty without observing that in many cases the tribunal has been satisfied with very little in the way of the actual exercise of sovereign rights,provided that the other state could not make out a superior claim”③。这说明,尽管一方的主权活动证据很少,但是当另一方不能够证明做过更多主权展示的话,仅有的这些主权活动证据依然可以令法庭感到满意。因此,证明双方证据的标准,不在于绝对意义上的证据多少,而是一个相对意义上的优势。这其实是一个类似于民法上的“证据优势”概念。关于民法上的证据优势,美国法学会的《证据法典范》作出了一些解释,即优势证据为“认定事实,是决定该事实之存在,比该事实不存在,较有可能”④。上文所提到的证据优势概念,是英美法系常用的证据证明标准之一,通常适用于民事诉讼。这是一个与刑事诉讼的证据裁量标准不尽相同的概念。刑事上的证据裁量,多采用更为严格的排除合理怀疑标准,相对较难适用于国际法上对证据证明力的裁量。因此,证据优势不失为一种合理的裁量标准。

《国际法院规约》和《国际常设法院规约》中对证据的规定不多,大致是:法院为就地搜集证据而须在某国领土内行动,应向该国政府接洽;当事国应为一切措施搜集证据;举证期限结束后,法院应当拒绝当事国提出的口头或书面证据。但是,国际司法上究竟以什么样的证明标准判定证据,《规约》并没有提及。在司法实践中,也多是综合了以上提到的诸标准进行判定。

二、地图的证明力——以马来西亚/新加坡白礁、中岩礁和南礁案为切入点

地图的证明力是马来西亚/新加坡白礁案中的一个争议点。马来西亚在起诉时提交的地图集包含有关该区域的48副地图。并且马来西亚方认为,尽管地图本身并不能形成领土主权权源,并不是具有本质上的法律约束力的文件,但是在某些情况下,地图属于当事国或者其他有关国家意志的具体表达范畴,与其他间接证据共同建立或者重建真实情况。

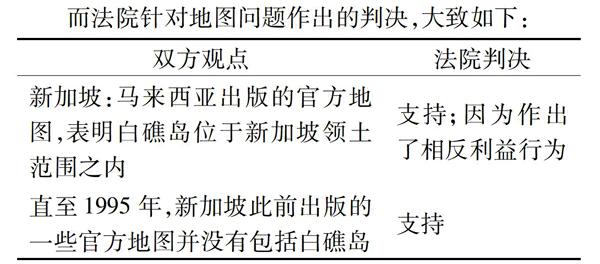

由此可见,对于双方基于地图证据提出的主张,法院均予以认可。通常国际法上的地图的效力,与其绘制方是官方还是私人、作出时间在关键时间之前还是之后、出于争端国还是第三国等均有关系。作为地图证明力认定的一般规则,地图效力应为:关键日期之前的一国官方地图>关键日期之后的一国官方地图>第三方中立地图>关键日期之后一国官方片面绘制的官方地图>私人绘制的地图>同一时期绘制内容存在冲突的地图。

从证据分类的理论上说,地图通常被认为是一种间接证据(不能单独证明案件主要事实)和传来证据(并不源自于案件事实)。即便如此,地图在解决领土争端时依然有重要作用。以白礁案为例,双方均提交了大量地图作为支撑其主权的证据,这些地图的作用均不尽相同,笔者将地图证据按作用分类,每种作用选取一个代表地图,大致如下:

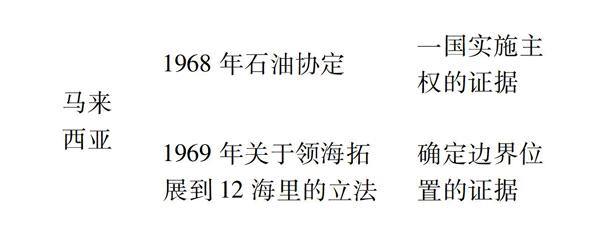

地图作为对争议地区管辖和管理的主权行为证据,大多是作为主要证明文件的附图,是一种间接的证据。虽然这种情况下地图处于一个相对次要的位置,但是當其具有客观性和确定性时,会具有很强的证明价值,能够证实和补强其他来源的证据。但这种情况下地图的证明力是与本身的精确性、客观性、来源等密切相关的。在白礁案中,上表所列的“新加坡在白礁周围海域进行海军巡逻和演习”中,新加坡提交的主要证据是新加坡共和国海军指挥官下达的文件,而地图只是文件的附属。同样,在马来西亚提出的“1968年石油协定”中,主要证据是协定本身和一些新闻资料,特许地区地图只是一种补充。可见,地图在作为一国主权活动的证据时,大多情况下是依附于其他证据的补充,证明力与地图本身的性质息息相关。

当地图作为边界条约组成部分时,由于其与条约本身的不可分割性,常常会有决定性意义。当其被用于确定边界位置时,由于地图本身比文字描述具有更强的精确性,会被作为确定边界位置的最直接证据。白礁案中涉及划界协定时,双方均直接将地图进行了提交,并且引用于诉状或答辩状的正文之中。

综上所述。根据其自身性质,以及在领土争端中的证明作用,地图的证明力会有强弱之分。在诸如划界协定中作为官方确定位置的手段时,地图会具有直接的、决定性的证明意义。而当地图只是作为其他证据的辅助和补强时,其证明力大小常常与自身的客观性、精确度、来源等息息相关。

[注释]

①From Legal Information Institute of Cornell Universitys Law School.https://www.law.cornell.edu/wex/prima_facie.

②Bryan.Garner,Blacks Law Dictionary,9th edition,A Thomson Reuters business,2009:638-639.

③P.C.J.J.,Series A/B,No.53,p.46.

④李明.证据证明力研究[D].中国政法大学博士论文,2011:108.

[参考文献]

[1]Bryan.Garner,Blacks Law Dictionary,9th edition,A Thomson Reuters business,2009:638-639.

[2]李明.证据证明力研究[D].中国政法大学博士论文,2011.

[3]张卫彬.国际法院解决领土争端中证据证明标准问题[J].当代法学,2011(5):131-141.

[4]郑志华.论国际法上地图证据的效力[J].法商研究,2013(2):32-38.