极端民族主义恐怖犯罪的刑事控制及其评价

2017-03-12冉翚

[摘要]恐怖犯罪很多由极端民族主义引发,对此类犯罪的打击是我国刑事立法和刑事政策的主要任务之一。我国对此类犯罪的刑事控制具有几个特点,如与国内恐怖主义犯罪的发展态势和联合国反恐战略相呼应,带有明显的“重刑威慑”倾向,在立法趋势上受风险刑法观影响。在未来的立法完善中,判断新罪名所附的规范义务是否在合理程度的范围内,刑事控制目标的实现手段合理与否,充分重视非刑事处罚措施应有的功能以及不应忽略人权的保障是必不可少的考虑要素。

[关键词]极端民族主义;恐怖主义;刑事控制;刑事政策

中图分类号:D922.15文献标识码:A文章编号:1674-9391(2017)01-0060-10

作者简介:冉翚(1968-),女,重庆江津人,西南民族大学法学院教授,研究方向:刑法学、犯罪学。四川 成都610041进入21世纪以后,恐怖犯罪有了相当大的发展,已然成为今天和以后世界的一大灾难,我国亦面临这类犯罪的严峻挑战。现有刑事控制体系能否完成对这一犯罪态势的立法控制使命,实现惩治目标,对相关的刑事立法和政策进行梳理和检讨无疑是必要的。一、极端民族主义恐怖犯罪的现状及特点关于恐怖主义犯罪的定义,观点颇多。美国学者AlexP.SchmidandAlbertJ.Jongman在其著作《政治恐怖主义》一书中,就1936年——1983年出现的109个定义进行了梳理,并提出了自己的见解。我国学者胡联合博士则对1982年后出现的50个定义进行了分析,也提出了自己的看法:认为(恐怖主义犯罪)是“一种旨在通过制造恐怖气氛、引起社会注意以威胁有关政府或社会,为达到某种政治或社会目标服务的,无论弱者或强者都可以采用的,针对非战斗目标(特别是无辜平民目标)的暗杀、爆炸、绑架与劫持人质、劫持交通工具、投毒、危害计算机信息系统以及其它形式的违法或刑事犯罪性质的暴力、暴力威胁或非暴力破坏活动”。[1]也有观点认为“是指对特定目标的不确定公众及财物使用爆炸、杀人或者其他危险行为,或威胁使用上述手段制造社会恐怖气氛,以实现政治的、宗教或者其他社会目的的行为。但是,个人实施的恐怖活动不是恐怖主义犯罪。”[2]2016年1月1日起施行的《中华人民共和国反恐怖主义法》第三条正式将“恐怖主义”和“恐怖活动”作了界定,(恐怖主义)是通过暴力、破坏、恐吓等手段,制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产,或者胁迫国家机关、国际组织,以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为;(恐怖活动)则是指具有恐怖主义性质的行为。具体包括组织、策划引发人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏及社会秩序混乱等严重社会危害活动的行为;准备实施、已然实施或意图实施上述行为的;宣扬恐怖主义和煽动实施恐怖活动,非法持有前述物品,强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的行为;组织、领导、参加恐怖活动组织的行为;为恐怖活动组织、恐怖活动人员实施恐怖活动提供帮助的行为。

总体上讲,无论是学术定义还是法律定义,基本都是从主客观两方面概括了“恐怖主义犯罪”的三大特征:一是以社会秩序、公共安全和人身财产为行为对象;二是客观上以暴力、破坏或恐吓方式侵害上述对象,或者胁迫国家机关或国际组织;三是主观上以实现某种政治或意识形态的目的和主张为最终目标。

就极端民族主义与恐怖主义的关系而言,一般认为,首先“民族主义没有纯粹的表现形式,它必须与某种政治或社会力量结合起来,表现为社会运动,或历史过程”。[3]而从恐怖主义的发展历程来看,“民族主义乃是恐怖主义的最持久的根源之一”,也是“恐怖主义最强有力与最致命的根源之一”。[4]当今世界民族型恐怖主义组织约占到世界恐怖主义组织的30%。比如北爱尔兰的“爱尔兰共和军”(临时派)、西班牙的“埃塔”、俄罗斯车臣民族分裂主义恐怖组织、斯里兰卡的泰米尔伊拉姆猛虎解放组织、巴勒斯坦的“阿布·尼达尔”等都是这类组织的典型代表。对民族型恐怖主义犯罪的基本内涵,我国学者的认识较为一致,即认为(民族型恐怖主义犯罪)是指以暴力、破坏或恐吓等手段,制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产,或以前述方式胁迫国家机关或国际组织,以实现民族独立、民族自治或取得政治优势目标服务的犯罪。

我国的恐怖犯罪主要是極端民族主义引发,其中以“藏独”和“疆独”为代表。通常具有如下特征[5]:

1.以争取实现族裔独立建国或完全自治为终极目标。霍布斯鲍姆曾将民族主义分为公民民族主义与族裔民族主义两种类型[6]。简言之,公民民族主义是将一国公民组成之共同体视为民族,而族裔民族主义则从特定的民族性出发定义民族。从共同体维系角度看,公民民族主义以一国公民为一个民族,来实现国家的文化凝聚和整合,而族裔民族主义则支持特定族裔独立权利的要求,其结果将是对多族裔政治共同体产生致命的解构。目前发生在我国的绝大多数恐怖主义犯罪都同分裂国家的政治目的具有高度的重合性。根据学者田刚收集的数据显示,在我国发生的126起恐怖袭击案件中,有117起具有鲜明的政治目的[7]。比如“疆独”是以泛伊斯兰主义和泛突厥主义为思想基础的分裂势力,其直接目标在于制造新疆独立。[8]而“藏独”势力则以“一国两制”、“高度自治”的口号掩盖其“藏独”的本质。

2.以具有广泛号召力的极端民族主义作为思想基础,多有强大的经济后盾和境外支持。以“疆独”恐怖主义犯罪为例,它是中亚地区国际恐怖主义犯罪的重要组成部分,以“泛伊斯兰主义与泛突厥主义”为思想基础,政治上与中亚地区“三股势力”企图建立“大突厥统一体”政治图谋完全一致。行动上,其主导的恐怖主义犯罪活动得到了“基地组织”的大力支持。[9]我国境内多次发生的重大民族型恐怖主义犯罪活动都具有明显的国际背景。

3.我国极端民族主义恐怖犯罪在袭击对象地选择上经历了从“硬目标”向“软目标”的转变。[7]比如以传统的政府机构(要员)、军事设施、交通设施、标志性建筑及飞机等为重点对象逐渐转移到以普通的基层政府机构、一般商业目标,尤其是平民等为袭击对象。

袭击对象

时间交通设施商业机构基层政府机构平民教育机构其他得逞率1993-200233%19%23%20%1%3%74%2003-201218%15%31%28%4%4%89%由于“软目标”的防范能力更弱,犯罪目的容易实现且遭受袭击后的恐怖效果更强,因而近10年来愈发成为我国极端民族主义恐怖犯罪的首选对象。

4.鉴于极端民族主义与宗教天然的联系,很多极端民族主义恐怖活动因而带有明显的宗教色彩,我国也概莫能外。从上世纪20世纪末开始,随着两极格局结束,在冷战背景下被两大阵营对峙所掩盖和压制宗教极端主义被释放,一些宗教极端势力和伊斯兰原教旨主义势力迅速壮大,并成功执掌了西亚和中东部分地区和国家的政权。[10]同时,随着全球化趋势,宗教极端主义得以迅速渗透到世界上很多信仰伊斯兰教的地区和民众中间。我国的新疆作为中国信仰伊斯兰教群众集中聚居的地区,已成为宗教极端势力和恐怖主义宗教渗透的重要目标。近年来,新疆地区基层宗教社会生态恶化,宗教极端势力将宗教问题与民族问题混淆在一起,煽动民众对政府的仇恨,并强迫引诱部分教民制造暴力恐怖活动,严重威胁到新疆地区政治社会稳定和民族关系。

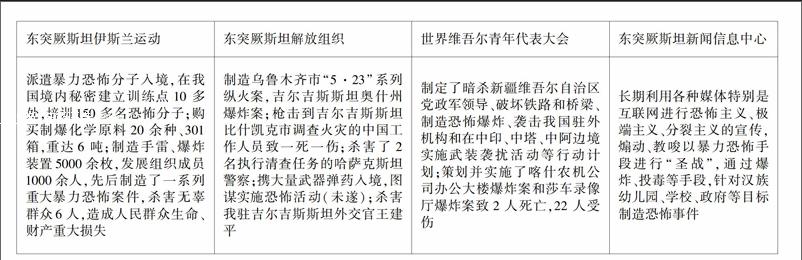

5.严密的组织性是国际恐怖主义犯罪的一个重要特征,我国极端民族主义恐怖犯罪多以严密的有组织形式实施。2003年12月,我国公安部第一批认定了4个“东突”组织为恐怖组织,分别是“东突厥斯坦伊斯兰运动”、“东突厥斯坦解放组织”、“世界维吾尔青年代表大会”、“东突厥期刊新闻信息中心”。四个组织均在我国境内策划实施了多起恐怖犯罪。[11]

东突厥斯坦伊斯兰运动东突厥斯坦解放组织世界维吾尔青年代表大会东突厥斯坦新闻信息中心派遣暴力恐怖分子入境,在我国境内秘密建立训练点10多处,培训150多名恐怖分子;购买制爆化学原料20余种、301箱,重达6吨;制造手雷、爆炸装置5000余枚,发展组织成员1000余人,先后制造了一系列重大暴力恐怖案件,杀害无辜群众6人,造成人民群众生命、财产重大损失制造乌鲁木齐市“5·23”系列纵火案,吉尔吉斯斯坦奥什州爆炸案;枪击到吉尔吉斯斯坦比什凯克市调查火灾的中国工作人员致一死一伤;杀害了2名执行清查任务的哈萨克斯坦警察;携大量武器弹药入境,图谋实施恐怖活动(未遂);杀害我驻吉尔吉斯斯坦外交官王建平制定了暗杀新疆维吾尔自治区党政军领导、破坏铁路和桥梁、制造恐怖爆炸、袭击我国驻外机构和在中印、中塔、中阿边境实施武装袭扰活动等行动计划;策划并实施了喀什农机公司办公大楼爆炸案和莎车录像厅爆炸案致2人死亡,22人受伤长期利用各种媒体特别是互联网进行恐怖主义、极端主义、分裂主义的宣传,煽动、教唆以暴力恐怖手段进行“圣战”,通过爆炸、投毒等手段,针对汉族幼儿园、学校、政府等目标制造恐怖事件6.极端民族主义恐怖犯罪对我国国家安全和公众人身财产安全造成极其严重的危害。[7]从发案数与死亡人数看,二者不再体现正相关关系。

数量时间发案数致死人数单次案件平均致死人数1993-2002701632.32003-2012463086.7可以看出,与前10年相比,2003年—2012年发案数有所降低,但死亡人数却明显上升,单次作案平均致死人数上升了近3倍。根据已有资料显示,2008年至2014年7年中,全国因恐怖主义犯罪一次性死亡百人以上的案件1起,死亡29人的案件1起,死亡15人的案件2起,死亡13人的案件1起,死亡6人的案件1起,死亡3人的案件2起,死亡1—2人的案件5起。仅新疆一地,一次性造成10人以上死亡的案件就有4起,其中最多的一次性死亡197人。[12]

从犯罪发生的地域来看,地处西部的少数民族聚集区、一线城市和华北华中等部分区域发案数相对较高。[7]地区新疆北京广东四川西藏上海云南湖北福建陕西浙江发案数35191487654433地区河北河南广西宁夏重庆江西黑龙江甘肃湖南内蒙山东发案数33321111111从作案方式看,公然地武装袭击明显增加。[7]

作案方式

时间爆炸刺杀劫持绑架基础设施破坏普通袭击武装袭击1993-200257%13%12%7%6%1%02003-201263%05%02%2%28%通过对比发现,除爆炸犯罪始终占据较高比例之外,近10年来,曾经占比较高的刺杀和绑架犯罪已经消失,劫持型恐怖袭击亦大量减少,而武装袭击则成为最显著的恐怖主义犯罪行为方式。二、我国惩治极端民族主义恐怖犯罪的刑事立法和刑事政策(一)立法活動回溯

1.1997年修订刑法首次将恐怖组织纳入刑事惩罚

进入20世纪90年代以后,与恐怖主义有关的犯罪在我国开始呈现频发趋势。鉴于“有些地方已经出现有组织进行恐怖活动的犯罪”,且“组织、领导恐怖活动组织进行恐怖活动的犯罪具有极大的社会危害性,对于社会稳定、公民人身财产的安全都有极大的破坏力”,“为了有力地打击这种犯罪”,在新修订的97刑法在“危害公共安全罪”一章中增设了“组织、领导、参加恐怖组织罪”(第120条),同时规定,犯该罪如果同时还实施了杀人、爆炸、绑架等其他犯罪行为的,依照数罪并罚的规定处罚。[13]虽然恐怖主义犯罪通常以杀人、爆炸、劫持航空器等作为常见的作案手法,我国此前的刑法里也有相应罪名能惩治此类犯罪,但97刑法专门将组织、领导、参加恐怖组织行为本身也规定为一种犯罪,至于行为人是否还实施了其他犯罪并不影响此罪的成立。这无疑体现了立法者对恐怖活动犯罪实施之前犯罪组织形成的危险性的高度重视。尽管当时基于种种原因,97刑法对恐怖组织的内涵尚未界定,但并不妨碍将刑法介入的时间提前。

2.2001年《刑法修正案(三)》关于恐怖主义犯罪的重大立法

2001年9月11日发生了震惊世界的“9·11”恐怖袭击事件。这之后,国际社会迅速做出回应,9月29日,联合国安理会通过《国际合作防止恐怖主义行为》的决议,并组建反恐特别委员会。欧盟委员会即通过两项法案,明确了欧洲范围内恐怖主义行为的概念和相关罪犯罪的量刑标准,并首次设立了有助于跨国引渡的欧洲逮捕证制度(2001年9月19日)。随后,英、美、澳、加、意、德、印等国均相继制定和完善其国内的反恐法。[14]我国也面临“东突”等恐怖势力的威胁,加强反恐刑事立法刻不容缓。同年12月29日,我国通过了《刑法修正案(三)》,其中,涉及恐怖主义犯罪的内容作了如下修改:

第一,将组织、领导恐怖组织罪的法定最高刑,由原来的10年提高到无期徒刑,旨在强化对恐怖活动组织之组织者和领导者的惩治。另外,对参加恐怖活动组织的,增设了剥夺政治权利的附加刑。

第二,增设资助恐怖活动罪(刑法第120条之一)。对恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人提供资助的,处5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处5年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。同时将该条亦规定为单位犯罪。这可以视为对2001年9月28日联合国安理会第4385次会议通过的第1373号决议(2001)和1999年12月9日联合国通过的《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》的履约义务。①

第三,随着恐怖主义新浪潮的出现,恐怖主义犯罪者已不再满足于使用传统的爆炸、劫持、暗杀等手段,转而寻求使用大规模的杀伤性和毁灭性武器来制造恐怖。由于核技术、生物技术、化学武器技术的传播,恐怖分子使用核武器、生物武器、化学武器等大规模杀伤性武器来攻击其仇视的国家和地区的可能性越来越大。[15]因此,有必要将这一危险趋势纳入规制范围。《刑法修正案(三)》扩大了“投毒罪”中“毒物”的范围,将“投毒罪”(刑法第115条)修改为“投放危险物质罪”;将“非法买卖、运输核材料罪”(刑法第125条第2款)的“核材料”修改为危险物质”,并增加处罚“非法制造”和“储存”两种行为。在盗窃、抢夺、抢劫枪支、弹药、爆炸物罪(刑法第127条)之后增加“危险物质”作为犯罪对象。根据刑法规定,这些条款中的“危险物质”除了毒害性物质,还包括放射性、传染病病原体等物质。

第四,修改《刑法》关于洗钱罪(第191条)上游犯罪的规定。将“恐怖活动罪”与毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪等一并纳入洗钱罪的上游犯罪加以惩治,切断恐怖活动犯罪违法所得合法化的途径。

第五,为防止虚假投放危险物质,编造并传播虚假恐怖信息行为给社会秩序带来混乱,增设了“投放虚假危险物质罪”、“编造、故意传播虚假恐怖信息罪”(《刑法》第291条之一)。

3.2011年《刑法修正案(八)》強化对恐怖犯罪分子刑罚适用的力度

第一,将实施“恐怖活动犯罪”与“危害国家安全犯罪”、“黑社会性质组织犯罪”相并列,作为特殊累犯成立的前提条件之一。

第二,严格了缓刑的适用条件。规定犯罪集团的首要分子和累犯都不得适用缓刑。由于我国目前的恐怖主义犯罪大多以犯罪集团的形式组织实施,这一规定实际上加大了对恐怖主义犯罪组织领导者的惩罚力度。[16]

第三是修改死刑缓期执行和假释的相关规定。对有组织暴力犯罪等被判处死刑的犯罪人,人民法院根据其犯罪情节可以同时决定对其限制减刑;规定对有组织的暴力犯罪等被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪人,不得假释。由于恐怖主义犯罪大都与“有组织的暴力犯罪”有关,因此,上述条款应也适用于符合条件的恐怖主义犯罪。

4.2012年3月新修订的《刑事诉讼法》》在第2编第2章第8节中专门规定了针对恐怖活动等犯罪的技术侦査措施②,从而确立了此类侦查措施在刑事诉讼基本法律上的合法地位。在第5编第3章中,增设了对恐怖活动等重大犯罪案件违法所得的没收程序;将(恐怖主义犯罪)案件规定由中级人民法院作为一审管辖,有利于更好地打击这类犯罪。”[17]对(恐怖主义等犯罪案件)辩护律师的会见权作出了限制(第37条);对恐怖活动等犯罪的证人、鉴定人、被害人及其近亲属的保护措施(第62条);增加规定了对涉嫌恐怖活动等的犯罪嫌疑人在执行监视居住时,如存在可能有碍侦查的情形,经上一级人民检察院或者公安机关批准,可以在指定的居所执行(第73条)。另外,涉嫌恐怖活动犯罪和危害国家安全犯罪的犯罪人可不必执行在拘留后24小时内通知家属的规定(第83条)。

上述特别规定,针对的都是恐怖活动犯罪和危害国家安全犯罪、贿赂犯罪、黑社会性质组织犯罪、毒品犯罪以及其他严重危害社会或重大的犯罪。但值得注意的是,除了对“恐怖活动犯罪”无任何限制性条件普遍适用这些特别规定外,对其它犯罪均不同程度地限制性适用或某些不适用,可见新刑诉法对恐怖活动犯罪的格外重视。[18]

5.2015年《刑法修正案(九)》大幅度增设罪名,对恐怖主义犯罪实施全面打击

2015年11月1日正式实施的《刑法修正案(九)》中有关恐怖主义犯罪的规定,主要是针对近年来暴力恐怖犯罪出现的新情况、新特点,同时有必要从总体国家安全观出发,统筹考虑刑法与反恐怖主义法的配套、衔接,[19]大量增设了有关反对恐怖主义、极端主义的罪名,进一步严密了反恐法网、加大了反恐力度。主要体现如下:

第一,在之前立法中确立的“恐怖活动”、“恐怖活动组织”、“恐怖活动犯罪”等概念的基础上,进一步引入了“恐怖主义”、“极端主义”、“宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料、服饰、标志或者其他物品”、“恐怖主义、极端主义犯罪行为”等一系列概念,延伸了反恐犯罪的领域。

第二,增设新罪名。《刑法修正案(九)》增设了6个新的涉恐罪名,分别是:“准备实施恐怖活动罪”(《刑法》第120条之二);“宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪”(《刑法》第120条之三);“利用极端主义破坏法律实施罪”(《刑法》第120条之四);“强制穿戴恐怖主义、极端主义服饰、标志罪”(《刑法》第120条之五);“非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪”(《刑法》第120条之六)。

第三,修改罪状。《刑法修正案(九)》还对两种罪名的罪状予以完善:一是对“资助恐怖活动罪”(《刑法》第120条之一)的罪状进行修改,将资助恐怖活动培训的行为增加规定为犯罪,并明确规定对于为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的,要追究刑事责任。二是对“拒绝提供间谍犯罪证据罪”(《刑法》第311条)的罪状进行修改,将拒绝向司法机关提供恐怖主义、极端主义犯罪证据且情节严重的行为纳入该条加以惩处。

第四,完善刑罚配置。具体表现为:一是对《刑法》第120条组织、领导、参加恐怖组织罪增设了财产刑,并且根据行为人在恐怖组织中的地位和作用,分别配置了并处没收财产、并处罚金、选处罚金等不同刑罚;二是将偷渡出境参加恐怖活动培训或“圣战”的行为作为偷越国(边)境罪(《刑法》第322条)的加重处罚情节,规定行为人为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动而偷越国(边)境的,在该罪1年以下自由刑,并处罚金的基础法定刑上,加重至1年以上3年以下自由刑,并处罚金。

(二)从“两少一宽”到“宽严相济”——控制极端民族主义恐怖犯罪刑事政策的变化

“刑事政策作为社会政策的一种,是及时针对各种不同情况,提出相应的对付犯罪现象的对策和措施,这一点决定了刑事政策的制定必然要与一定时期的社会政治、经济形势相联系”。[20]建国以来,我国曾根据不同时期的社会现实需要与犯罪态势制定过相应的刑事政策。③为保持各民族和谐共处的需要,考虑到对少数民族文化、风俗的尊重,在同等情况下,对少数民族犯罪分子实行“少捕、少杀,处理上一般从宽”的刑事政策(简称“两少一宽”)。然而在今天看来,这个曾经在处理少数民族犯罪案件的司法实践中发挥重要作用的刑事政策,已不再适合作为我国控制民族型恐怖主义犯罪的基本刑事政策。首先,我国对民族地区的普法宣传和法制建设在经过30多年后已取得了很大进步,很多民族地区的民众对国家法律也不乏了解,再不加改变地执行“两少一宽”的民族刑事政策已有悖于社会主义法治原则。其次,极端民族主义恐怖犯罪与民族习惯、宗教信仰、生产生活方式无直接必然联系,对其实行“两少一宽”的刑事政策缺乏法理依据。[21]另外,极端民族主义恐怖犯罪多以爆炸、绑架、劫持、暗杀,甚至是武装袭击为行为方式,在侵害对象上多针对平民大众和公共财产作无差别杀戮和损害,实为违背人类共同伦理价值的严重危害行为,具有严重的社会危害性,无论哪个民族,信奉何种宗教,只要实施的是恐怖主义犯罪,都应根据行为的社会危害性与犯罪人的人身危险性来处理。[22]

“二战”后,世界各国的刑事政策呈现出“轻轻重重”,并行发展的特点。对犯罪轻微,危害不大,或主觀恶性较小的犯罪,适用轻缓的处理,包括非犯罪化、量刑轻缓、非监禁化等;对罪行严重或主观恶性较深的犯罪,适用更为严厉的处罚。建国后我国长期秉承的“惩办与宽大相结合”的刑事政策与这种“轻轻重重”的刑事政策有着相通的内在实质。新的历史时期下,在继承惩办与宽大相结合的刑事政策的合理内涵,总结改革开放以来“严打”刑事政策经验教训的基础上,“宽严相济”成为我国当前处理刑事犯罪的基本政策。其基本内涵为“该宽则宽,当严则严;宽中有严,严中有宽;宽严适度,于法有据”。[23]毫无疑问,这一新的刑事政策在现阶段对惩治包括极端民族主义恐怖犯罪在内的一切刑事犯罪均具有指导性意义。在2014年出台的《关于办理暴力恐怖和宗教极端刑事案件适用法律若干问题的意见》(简称《意见》)中,这一精神已鲜明的体现出来。根据《意见》的规定,依法从重处罚的对象包括:组织、策划、实施暴力恐怖、宗教极端等违法犯罪活动的首要分子、骨干成员、罪行重大者;曾因实施上述违法犯罪活动受到行政、刑事处罚或者免予刑事处罚又实施上述犯罪活动者。依法从轻处罚的对象包括:具有自首、立功等法定从宽处罚情节的;对情节较轻危害不大、未造成严重后果,且认罪悔罪的初犯、偶犯,受裹胁蒙蔽参与犯罪者。免予刑事处罚的对象包括:在犯罪中作用较小,犯罪情节轻微不需要判处刑罚者。三、对我国惩治极端民族主义恐怖犯罪刑事立法及刑事政策的评价(一)从无到有,相关刑事立法与国内恐怖主义犯罪的发展态势和反恐形势相契合

在上世纪90年代之前,恐怖主义、极端主义犯罪在我国的表现并不突出,所以我国建国以后的第一部刑法——79刑法未涉及有关恐怖主义犯罪的内容。但自1990年至2001年,境内外“东突”恐怖势力在中国新疆境内制造了至少200余起恐怖暴力事件,造成各民族群众、基层干部、宗教人士等162人死亡,440多人受伤,严重地破坏了我国的政治稳定和经济发展。[24]美国“9·11”事件发生后,联合国,欧盟都相继通过法案或决议,明确对恐怖主义犯罪打击的立场和措施。其后英、美、澳、加、德等国均相继制定和完善其反恐立法。与之相呼应的是,我国从97年初入刑单一罪名“组织、领导、参加恐怖组织罪”后,时隔四年,即在《刑法修正案(三)》中针对恐怖主义相关犯罪的法定刑、犯罪对象、罪名设置等展开了大量立法活动。在其后的《刑法修正案(八)》中强化了对恐怖犯罪分子尤其是首要分子的刑罚适用力度,包括特殊累犯的认定,限制减刑,不得假释和严格适用缓刑等。另外,新修订的刑事诉讼法也同样对恐怖主义犯罪案件的侦查手段、管辖、违法所得的没收、律师会见权限制、刑事强制措施的适用等一系列问题作出了新规定。随着“近年来,我国部分地区发生的暴力恐怖案件表现形式呈现多样化,且均与宗教极端犯罪活动有直接关系,对国家安全、社会稳定、民族团结和人民群众生命财产安全造成了严重危害。”[25],在2015年11月1日起施行的《刑法修正案(九)》中进行了大幅度的立法,包括新增罪名和完善法定刑。同时,考虑到恐怖主义犯罪一旦得逞以后危害后果的严重性和广泛性,所以将刑法打击的时间节点提前,将准备实施恐怖活动行为单独成罪,规定独立的犯罪构成,并配置法定刑,以实现对恐怖主义犯罪的有效惩治。

(二)与联合国反恐战略相呼应,履行缔约国应尽义务

1937年国际联盟的《防止和惩处恐怖主义公约》是国际社会所制定的第一个针对恐怖主义的专门公约。“二战”以后,联合国在国际反恐领域一直扮演着重要角色。截至2005年4月,在联合国框架内通过了13项针对某一具体领域或某一类型恐怖主义犯罪的专门性质的公约(又称“部门性反恐公约”或简称“部门公约”)、多边反恐公约或议定书,内容涉及空中劫持、伤害应受国际保护人员、劫持人质、海上航行安全、大陆架固定平台安全、恐怖主义爆炸、向恐怖主义提供资助、核恐怖主义等国际恐怖主义行为,体现了联合国在应对全球性威胁与挑战方面采取行动的能力和不可替代的作用。特别是“9·11”事件后,联合国在领导反恐方面的作用与地位更加突出。进入20世纪90年代,我国亦面临“东突”等恐怖主义势力的威胁,特别是这些势力又与境外恐怖势力联系密切,因此,加强以联合国为主导的反恐国际合作势在必行。

迄今为止,我国加入了《关于在航空器内进行的犯罪和其他某些行为的公约》、《关于制止非法劫持航空器的公约》(海牙公约)和《关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约》(蒙特利尔公约)、《制止危及海上航行安全非法行为的公约》和《制止危及大陆架固定平台非法行为议定书》、《关于防止和惩处侵害受国际保护人员包括外交代表的罪行的公约》、《反对劫持人质公约》、《制止核恐怖主义行为国际公约》、《制止恐怖主义爆炸的国际公约》、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》等一系列重要的反恐公约。另外,作为联合国安理会常任理事国,我国还参与制定了一系列的联合国安理会反恐决议,④并在国内立法上加强与国际公约的衔接以实现义务履行。例如,为履行《关于在航空器内进行的犯罪和其他某些行为的公约》、《关于制止非法劫持航空器的公约》和《关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约》的义务,在97刑法中增设了劫持航空器罪、暴力危及飞行安全罪;为履行《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》义务,在《刑法修正案(三)》中增设资助恐怖主义罪,编造、故意传播虚假恐怖信息罪,将恐怖活动犯罪增列为洗钱罪的上游犯罪。同时,为防范控制洗钱活动,建立防范恐怖分子融资的制度,制定了《反洗钱法》,出台《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,设定金融机构对涉恐可疑交易的报告义务。

(三)有明显的“重刑威慑”倾向

从2001年《刑法修正案(三)》就反恐怖主义犯罪大规模立法以来,从提高组织、领导恐怖活动组织罪的法定刑,将投毒罪中的“毒物”扩大到“放射性、传染病病原体等“危险物质”,增加惩处资助恐怖活动的行为,将实施“恐怖活动犯罪”作为特殊累犯的成立条件,严格缓刑适用,不得假释;到刑事诉讼法对恐怖活动犯罪案件增设特殊侦查措施、违法所得没收程序、对辩护律师的会见权作出限制等,无不体现了一种从严从重的精神。而这一重刑威慑趋势在《刑法修正案(九)》中体现得更加鲜明和突出。比如,对组织、领导参加恐怖组织罪增处财产刑。对一般情节的煽动抗拒法律实施类的犯罪最高处3年有期徒刑,造成严重后果的,最高处7年有期徒刑,但如果是利用極端主义煽动、胁迫群众破坏国家法律确立的婚姻、司法、教育、社会管理等制度实施的,即便是非暴力抗法,最高也可处3年有期徒刑,并处罚金;造成严重后果的,最高处7年有期徒刑,并处罚金,对情节特别严重的,最高可处15年有期徒刑,并处罚金或者没收财产。另外,对持有型犯罪的设定,比如新增的“非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪”(《刑法》第120条之六)也是典型例证。一般来讲,对持有型犯罪的处罚“是为了避免已然犯罪逃避处罚或者避免持有行为人进一步实施危害社会的其他关联性犯罪行为”。[26]而就目前来看,持有宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音视频资料等,既不能有效推知持有人已经实施了恐怖主义、极端主义犯罪,也难以推定行为人有可能进一步实施相关犯罪。所以,这一罪名设定被认为有“过分追求重刑威慑”不当扩大犯罪圈之嫌。[27]

(四)刑法的修正开始受风险刑法观的影响

自20世纪80年代德国社会学家贝克在其《风险社会》一书中提出“风险社会”的概念以来⑤,关于风险社会的理论已然对社会科学的各个领域发挥着广泛的影响。“风险刑法观”的出现正是这一理论在刑法学研究中的体现。风险刑法观认为,在现代社会中,由于人类主体性实践活动而给社会带来的现代风险,具有不确定性、不可预测性和广泛性,倘若等到危害结果出现时刑法再予以干涉,可能会丧失保护法益的即时性和有效性,无法满足社会的安全需求。因此,风险刑法强调将行为的抽象危险性法定化,只要这种危险出现,即便危险尚未变为现实,也可启动刑法介入,从而避免现实危害结果的出现。此次《刑法修正案(九)》中关于惩治恐怖主义和宗教极端主义犯罪的规定,可视为对风险刑法观的体现。主要表现在两个方面:一是“预备行为实行行为化”和“共犯正犯化”。[28]即将犯罪预备行为作为实行行为、参与行为作为正犯行为予以规制,将以前作为预备犯、帮助犯的行为作为单独犯加以处罚。前例如新增的“准备实施恐怖活动罪”(第120条之二)和“宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪”(第120条之三);后例如“帮助恐怖活动罪”(第120条之一)。二是降低入刑门槛,将需要处罚的行为直接规定为行为犯(抽象危险犯),如“强制穿戴恐怖主义、极端主义服饰、标志罪”(第120条之五)。四、结语我国刑事立法和刑事政策在控制极端民族主义恐怖犯罪方面内容从无到有,程度由轻到重,规制范围层层递进,对惩治此类犯罪无疑具有积极的意义。但在犯罪控制策略的把握与实现方式的选择方面,整体控制体系的构建与贯彻方面,仍表现出一定的欠缺。为此,在随后的立法完善中应处理好以下问题:

第一,将某种新的行为类型作入罪时,不应忽略判断新罪名所附的规范义务之于民众是否是一种超过合理程度的苛刻的吁求。

第二,刑事立法预期控制目标的合理性并不能保证具体制度设定的合理性,因此,实现目的手段合理与否也是立法者必须要考虑的。

第三,应充分重视非刑事处罚措施应有的功能,实现它与刑事处罚的理性协调发展,构制一个控制极端民族主义恐怖犯罪的严密体系。恐怖主义犯罪的生成原因复杂,对刑法措施寄予过高的期望,指望重刑威慑就能减少犯罪是不现实的。从犯罪学的角度来看,事前的预防比事后的惩罚,无论在社会效果上还是司法成本上讲都更有价值。

第四,我国的反恐刑事立法和刑事政策不应忽略人权的保障。基于国际社会反恐的大背景,我国国内目前惩治恐怖主义犯罪的法律措施带有明显的应急性倾向。这种倾向的直接后果就是导致不同程度地忽视对人权的保障。[29]由于我国正处在推进人权保障和法治建设的进程中,在打击和防范恐怖主义犯罪的制度设计上,我国应更强调国家权力部门间的相互配合而非相互制约。

注释:

①《决议》要求世界各国必须取缔和惩罚对恐怖主义行动的资助、支持与庇护,并在国内法中确定此种恐怖主义行为是严重刑事罪行。《公约》要求每一缔约国应酌情采取措施,在本国国内法中规定向恐怖主义提供资助的罪行为刑事犯罪,并根据罪行的严重性质,以适当刑罚惩治这些罪行。

②包括监听、监视、密取、网络监控、截取电子邮件、秘密拍照、秘密录像、电子通讯定位等技术侦查措施,卧底侦査、化装侦査和诱惑侦査等秘密侦査措施和控制下交付三种。

③1956年9月党的第八次全国代表大会的政治报告提出了惩办与宽大相结合的刑事政策,20世纪80年代初,党和国家确立了“严打”刑事政策。

④联合国2001年关于开展国际合作以应对恐怖活动对国际和平与安全的威胁的第1373号决议;联合国2001年关于就2001年9月11日发生在美国纽约、华盛顿和宾夕法尼亚的恐怖活动进行谴责的1368号决议;联合国1999年关于在打击恐怖主义方面的国际合作问题的1269号决议。

⑤贝克将当代社会概括为“风险社会”,并指出,风险社会是当代社会发展的一个阶段,在这个发展阶段里,全球性风险开始出现,使人类日益生活在文明的火山口上,面临着越来越多的威胁其生存的由社会所制造的风险。

参考文献:

[1]胡联合.第三只眼看恐怖主义[M].北京:世界知识出版社,2002:20.

[2]田宏杰.恐怖主义犯罪的界定[J].法律科学,2003,(6).

[3]徐迅.民族主义[M].北京:中国社会科学,1998:42.

[4]Donna M.Schlagheck,International Terrorism[M],Lexington Books,1988:31.转引自罗开卷 李伟华.民族型恐怖主义犯罪防范浅议——中国语境下的探讨[J].犯罪研究,2007,(1)

[5]胡联合.当代世界恐怖主义与对策[M].北京:东方出版社,2001:45-48;赵秉志.国际恐怖主义犯罪极其防范对策专论[M].北京:中国人民公安大学出版社,2005:10.

[6][英]安东尼·D.史密斯.全球化时代的民族与民族主义[M].龚维斌,良警宇译.北京:中央编译出版社,2002.115.

[7]数据由学者田刚根据以下三处数据来源,并根据我国官方公布的数据进行增补、删减和调整所得出:(1)UniversityofMaryland,GlobalTerrorismDatabase,http://www.start.umd.edu/gtd/contact/;(2)PewResearchCenter,http://www.Pewresearch.org/search/terrorism/;(3)MaplecroftTerrorismandSecurityResearchCenter,Deadlyyearforglobalterrorism,http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2014/07/23/global-terrorism-fatalities-30-risk-attacks-increase-most-china-egypt-kenya-and-libya-maplecroft/.参见田刚.我国恐怖主义犯罪的实证分析和未来刑法之应对[J].法商研究,2015(5).

[8]段志丹.“东突”运动是极端民族主义和极端宗教主义的产物[J].新疆社会科学,2007(6).

[9]王新建.当前我国恐怖活动形势分析与对策研究[J].安徽警察职业学院学报,2005(3).

[10]王怀强,张雪雁.当前我国民族宗教问题凸现原因及治理思路[J].西北民族大学学报(哲社版),2015(1).

[11]王雷鸣.公安部认定第一批“东突”恐怖组织和恐怖分子[OL].[2002-12-15].http://www.people.com.cn/GB/shehui/1060/2247175.html.最后访问时间2016年6月30日.

[12]中国遭遇过恐怖袭击的城市新疆居多曾一次致197人死http://www.qianzhan.com/news/detail/365/140303-bf7158b8_2.html最后访问时间2016年6月30日.

[13]王汉斌.关于〈中华人民共和国刑法(修订草案)〉的说明[J],1997年3月6日在第八届全国人民代表大会第五次会议上;全国人大常委会法制工作委员会刑法室编.〈中华人民共和国刑法〉条文说明、立法理由及相关规定[M].北京:北京大学出版社,2009:167.

[14]吴孟栓、罗庆东.刑法立法修正适用通解[M].北京:中国检察出版社,2002:252以下.

[15]何秉松.中国有组织犯罪研究(第一卷)[M].北京:群众出版社,2009:311.

[16]周光权主编.刑法历次修正案权威解读[M].北京:中国人民大学出版社,2011:331.

[17]郎胜主编.中华人民共和国刑事诉讼法修改与适用[M].北京:新华出版社,2012:67.

[18]樊崇义、张品泽.论“恐怖活动犯罪”诉讼程序—以年刑事诉讼法修正案为分析对象[C].社会稳定与反恐斗争学术研讨会论文集,北京:中国社会科学院法学研究所印,2012/10/13:339.

[19]关于《中华人民共和国刑法修正案(九)(草案)》的说明.

[20]马克昌.中国刑事政策学[M].武汉:武汉大学出版社,1992.

[21]吴大华.论西部开发与少数民族人权保障——理念、政策与制度[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版),2004(2).

[22]杜邈,徐雨衡.宽严相济在惩治恐怖主义犯罪中的运用[J].政法论坛,2008(1).

[23]庄建南,叶建丰.宽严相济刑事政策与检察工作[C].中国检察(第13卷).北京:北京大学出版社,2007:365-366.

[24]国务院新闻办公室.“东突”恐怖势力难脱罪责[N].人民日报(海外版).2002年1月22日第1版.

[29]最高人民法院、最高人民检察院、公安部.关于办理暴力恐怖和宗教极端刑事案件适用法律若干问题的意见.公通字〔2014〕34号.

[26]Paul H. Robinson.Imputed Criminal Liability [J].93YaleL.J.671.转引自王志远.刑法修正案(九)的犯罪控制策略视野评判[J].当代法学,2016,(1).

[27]王志远《刑法修正案(九)》的犯罪控制策略视野评判,当代法学,2016,(1).

[28]林钰雄.新刑法总则[M].北京:中国政法大学出版社,2009:344.

[29]刘仁文.恐怖主义与刑法规范[J].中国法律评论,2015,(2).

收稿日期:2016-09-11责任編辑:王珏DOI:103969/jissn1674-9391201701009