19世纪的法国大歌剧

2017-03-11欧南

欧南

编者按:19世纪上半叶,法国风行的歌剧样式是大歌剧。法国大歌剧不仅是当时音乐生活的焦点,而且是巴黎社交活动的中心。法国大歌剧场面恢宏、富丽堂皇,具有史诗性风格,情节一般取于历史题材,融合了音乐、舞蹈、盛大的合唱场面等。本刊将在“经典”栏目推出系列文章剖析其经典之作。

鸡尾酒式的法国大歌剧

罗曼·罗兰曾说过:“法国歌剧头一个乐派的创立者吕利(Jean-BaptisteLully,1632-1687)是佛罗伦萨人;第二个乐派的创立者格鲁克是德国人;第三个乐派的两位创立者,其中之一的罗西尼是意大利人,另一位梅耶貝尔是德国人;喜歌剧的两位创始人,杜尼是意大利人,格列特里是比利时人;现代派歌剧的改革者弗兰克也还是比利时人。”法国的歌剧就是在这样一种尴尬的情况下建立起来的。在19世纪浪漫主义时代,由奥柏(Daniel Auber,1782-1871)和梅耶贝尔等所标志的法国大歌剧已经可以和意大利、德国的歌剧相抗衡,甚至在某种程度上超过了后者;但其歌剧的语言依然是缺乏个性的,法国的歌剧仿佛是一个热闹的马戏舞台,场面好看却内容稀薄。

法国人似乎天生注定要依赖他国人来繁荣本国的歌剧舞台,这和英国有点类似,只是英国自珀塞尔之后的200年里竟然没有出现过一位具有世界影响的作曲家,英国的音乐舞台基本上是靠引进人才来维持的。法国的情况要好一些,通过引进人才,也带动了本国音乐家的创作活力。意大利作曲家吕利一度带动了法国“洛可可”艺术的繁荣,由于国王路易十四的支持,吕利几乎垄断了法国的歌剧舞台。在当时,无论谁创作歌剧、在哪里上演,都必须经过吕利的准许,直到他去世后情况才有所改观。为了迎合法国人对于芭蕾的爱好,吕利在自己的歌剧中,也大量加入芭蕾场面,一直到法国大歌剧时代,依然延续着这种作风。而芭蕾实际上成了法国大歌剧的一个典型的特征,也是法国大歌剧的标志性符号。

在吕利去世前五年,法国本土也出现了一个伟大作曲家拉莫(Jean PhilippeRameau,1683-1764)。作为吕利的继承者,拉莫是一位大器晚成的作曲家,50岁时才写下第一部歌剧《希波吕托斯与阿里奇埃》(Hippolyte et Aricie),但到他离世的30年间,拉莫竟写下了近30部歌剧。而从歌剧的角度来说,拉莫的歌剧也延续了吕利的风格,它们通常被称为“芭蕾歌剧”,实际上这正是法国大歌剧的先驱。在法国那场著名的“喜歌剧之争”后,拉莫也逐渐退出了历史舞台。

进入到浪漫主义时期之后,法国歌剧基本上已能和意大利歌剧相抗衡,甚至超过了意大利。巴黎成为当时歌剧演出的重要城市之一,像罗西尼、多尼采第、贝里尼等都长期生活在巴黎。伏尔泰说:“人们去看悲剧是为了受感动,而去听歌剧则不是因为别无他事可干,就是为了帮助消化。”瓦格纳认为法国的歌剧音乐是卖俏,说得颇有些刻薄,但基本上可以概括法国大歌剧的特征,从中也可以反映出法国人对于歌剧的趣味。如果说意大利歌剧是葡萄酒的话,那么以产葡萄酒著名的法国,其歌剧恰恰是华丽的鸡尾酒,红男绿女们喜欢,老饕们会觉得不过瘾。

绚丽奢华与纤巧细腻并存

我们先来简单地了解一下法国大歌剧的特征。

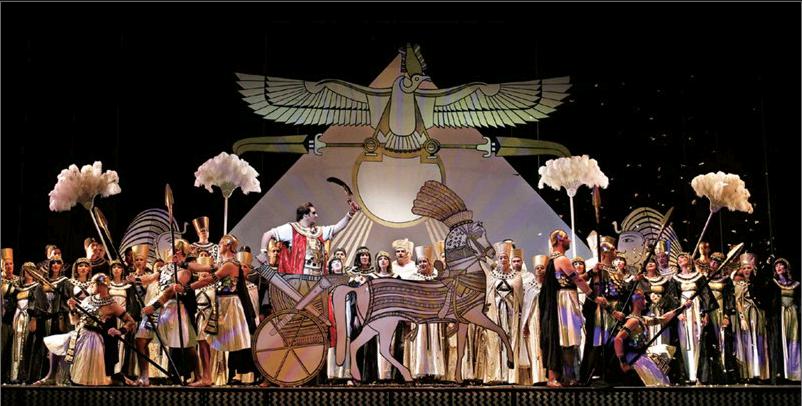

法国是19世纪欧洲最富有浪漫气息的国度,也是个鱼龙混杂的地方,它极尽了人世间一切矫饰繁华之能事,让都市中青年如痴如醉。法国大歌剧原指巴黎歌剧院上演的大型豪华正歌剧,相对于当时的喜歌剧。它通常是四或五幕的大型歌剧,反映历史性内容,追求奢华的舞台效果,常在剧中穿插华丽的芭蕾舞场面,并且不用干念宣叙调而采用大合唱和大乐队等来营造宏大场面。法国作曲家奥柏是大歌剧的催生者之一,作品有《波尔蒂契的哑女》(La Muette de Portici,这是法国第一部浪漫主义歌剧,但现在除了其中的序曲以外,很少上演)。从19世纪30年代起,法国大歌剧就具备四大要素:富丽堂皇的布景、别致细腻的编舞、引人入胜的情节和历史题材。所以,史诗般的结构与超长的长度也是大歌剧的特点。

从文字的描述来看,法国大歌剧基本上是以奢华的娱乐为主,它不像德奥音乐那样关注人类的精神,也不像意大利歌剧那么富有激情,事实上它就像是一杯可口的鸡尾酒、一杯软饮料,温暖你的胸膛,不过分地麻醉一下你空洞的大脑。

意大利作曲家长期以来只是满足于与人声无关的、简单的器乐伴奏,而法国作曲家则总是设法用丰富的器乐伴奏来美化人声、衬托人声。和意大利歌剧还有点不一样的是,法国歌剧注重华丽多姿的舞台效果和豪华浓艳的芭蕾场面。法国人似乎天生喜欢奢华与浪漫,如果说意大利的歌剧给人们带来的是世俗生活的画卷和感官愉悦的话,法国歌剧则为的是给人们制定一个如何优雅的标准。法国风格的大歌剧充斥着绚丽多姿的舞台造型,极尽奢华的繁文缛节,基本上不涉及圣经故事或是古希腊罗马的神话,他们的创作灵感是爱情、历史剧以及光怪陆离的神秘题材。早期浪漫主义对超自然的题材有一种特殊的嗜好,作为作家同样出名的德国歌剧作曲家霍夫曼(Ernst Hoffmann,1776-1822)便写了大量神奇、怪诞的小说。

为法国大歌剧带来繁荣的也是来自意大利、德国的作曲家们。意大利的凯鲁比尼、斯朋蒂尼,德裔的犹太人梅耶贝尔等为早期的法国大歌剧做出了卓越的贡献。尤其是凯鲁比尼,他不但推动和改革了法国的歌剧,又培养出像奥柏、阿列维等法国出色的作曲家。在早期的法国歌剧界,凯鲁比尼无疑是个领袖人物,贝多芬就极其推崇凯鲁比尼的音乐,并认为他是当代无可比拟的大师,只是现在他的作品,除了一部歌剧《美狄亚》被卡拉斯唱出名气外,其他已逐渐被人淡忘。

法国18世纪末,在喜歌剧的抒情调中,已开始有了浪漫主义的萌芽。喜歌剧作曲家布瓦尔迪约(Franqois-Adrien Boieldieu,1775-1834)1825年创作的《白衣女郎》(La dame blanche)是一部可以同韦伯的《自由射手》相媲美的作品,歌剧充满着抒情的基调。1828年,凯鲁比尼的学生丹尼尔·奥柏写了著名的历史悲剧《波尔蒂奇的哑女》引起了轰动,从此开辟了法国大歌剧的时代。瓦格纳认为这部歌剧“全然没有了生硬、空洞的表情,僧侣式的严肃,古典作品所有的杂乱;它像火一样燃烧着,趣味浓厚到使人入迷的程度”。随后的罗西尼的《威廉·退尔》、梅耶贝尔的《恶魔罗勃》《胡格诺教徒》,以及阿列维的《犹太女》等相继推动了法国大歌剧的繁荣。

值得一提的是当时法国著名的戏剧家斯克里布,同莫扎特时代的达·蓬特、罗西尼时代的罗曼尼一样,他一生约写过350多部舞台作品,对当时法国的歌剧的发展起了相当重要的作用。他所撰写的歌剧脚本被梅耶贝尔、奥柏、阿列维、奥芬巴赫、威尔第等广泛使用,而法国许多出色的大歌劇都由他撰写脚本。

法国歌剧的另一个重要特征就是它的抒情性,在法国的歌剧中,有很多都具备这种抒情的特征。如马斯内、古诺等人的歌剧。从一般的欣赏角度来说,法国歌剧愉悦人们更多的是眼睛,由于它华丽的舞台造型和多姿多彩的芭蕾场面,法国的歌剧更能体现出一种综合性的舞台艺术。但现在的法国歌剧除了少数几部以外,基本上还是不如意大利歌剧那样受到人们的广泛欢迎。

法国的音乐相比意大利和德奥的来说,更有一种纤巧华丽、抒情细腻的风格,它更重视感官和视觉。而在歌剧上,它依然保持着这种特征。在马斯内和古诺的歌剧中,基本上能体现一种纯粹法国风味的歌剧。而值得注意的是,当瓦格纳的歌剧影响整个欧洲的时候,法国的歌剧却并没有受到太多的影响。德彪西说:“虽然古诺没有写出人们所期望的圆润的旋律,人们也应该赞美他巧妙地摆脱了气势逼人的瓦格纳风格的影响。”而除了古诺、马斯内等人以外,给法国歌剧真正带来荣誉的是一个出生在巴黎的短命天才——比才。比才的歌剧《卡门》为法国的歌剧带来了世界性的声誉。现在,只要人们一提起法国歌剧,首先想起的就是《卡门》。

《卡门》是法国歌剧史上一部真正具有独创性的歌剧。它从梅耶贝尔、奥柏等人具有意大利风格的浮华的大歌剧的中脱离了出来,显示了一个鲜活的生命所表现出来的、具有毁灭性的活力。《卡门》表面上只是一个常见的爱情故事,但其深刻的地方是从卡门这个悲剧性的人物身上,显现出人的盲目、渴望和对爱情燃烧般的激情。

而柏辽兹根据古罗马诗人维吉尔的史诗谱写的歌剧《特洛伊人》,则为法国的歌剧带来了某种神圣性的东西,可在当时并没有人对此产生多大的兴趣。这部可以和瓦格纳的《尼伯龙根的指环》相媲美的宏伟的歌剧甚至在过了i00年以后的1957年,在英国的科文特花园歌剧院才得以上演它的全剧。柏辽兹在那个时代是个不幸的作曲家,面对着平庸的观众、势利的社会,他的音乐才华不过是作曲家的累赘,他的疯狂换来的只是无穷的寂寞。

19世纪足以称道的法国歌剧并不多,《卡门》可以说是法国歌剧的一个奇迹,而现在经常上演、并为人熟知的还有古诺、圣一桑、马斯内、柏辽兹等人的歌剧,只是相对于意大利、德奥,曾经显赫一时的法国歌剧就显得有些“小众”。但一般而言,法国、意大利歌剧都属于拉丁民族的艺术,它们和德奥还是有所区别。在今年的“法国大歌剧”专栏系列中,我会挑选有影响的如古诺的《浮士德》、圣·桑的《参孙与达丽拉》,也会酌情挑选一些大家不太熟悉的如梅耶贝尔的《非洲女》、阿列维的《犹太女》、柏辽兹的《特洛伊人》等,还有不是法国作曲家创作、但风格上属于法国大歌剧的如贝多芬的《菲德里奥》、罗西尼的《威廉·退尔》、瓦格纳的《黎恩济》、威尔第的《阿依达》等,一一梳理介绍。