体验先于结论

2017-03-10夏梓

夏梓

抽象艺术大师肖恩·斯库利曾受邀在超过一百五十个世界顶级博物馆和艺术机构展览并被永久收藏,其中包括大都会博物馆、伦敦泰特美术馆、蓬皮杜艺术中心、纽约现代艺术博物馆、路德维希博物馆等等。“抵抗与坚持:绘画1967-2015 伦敦—纽约”是肖恩·斯库利在中国的第二次巡展,亦被认为是对上次“随心而行”全国巡展的延续与补充。至此,肖恩·斯库利的作品在北京、上海、南京、广州、武汉等城市的美术馆成功展出,其中,中央美术学院美术馆、广东美术馆已永久收藏了他的作品。

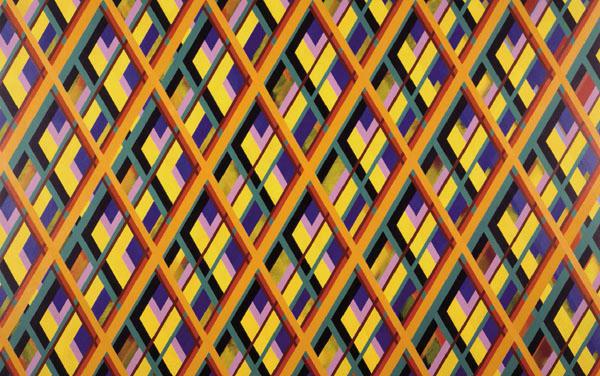

《对角之光》 肖恩·斯库利 布面丙烯 243.8×304.8cm 1972年

梵高说:“画家一言不发;他默不作声,我倒喜欢这样。”大多数艺术家本该是这个样子。所以艺术家愿意与美术馆发生联系——美术馆为他“一言不发”的作品开启了无数的观看与聆听。肖恩·斯库利是西方战后重要的抽象艺术家,他由伦敦来到纽约,在欧洲新现实主义与英美波普艺术的博弈中,在“艺术终结之后”;在欧洲油画传统与美国抽象主义的双重语言纠结下,在与“创作正统性”的抵抗与坚持中,肖恩·斯库利选择的是一条感知、包容与分享的创作之路。正如他自己所说:“作为抽象艺术,我的作品是很容易让人理解的,他们没有分明的轮廓,更多地是以自然为参考,我为自然解码。”

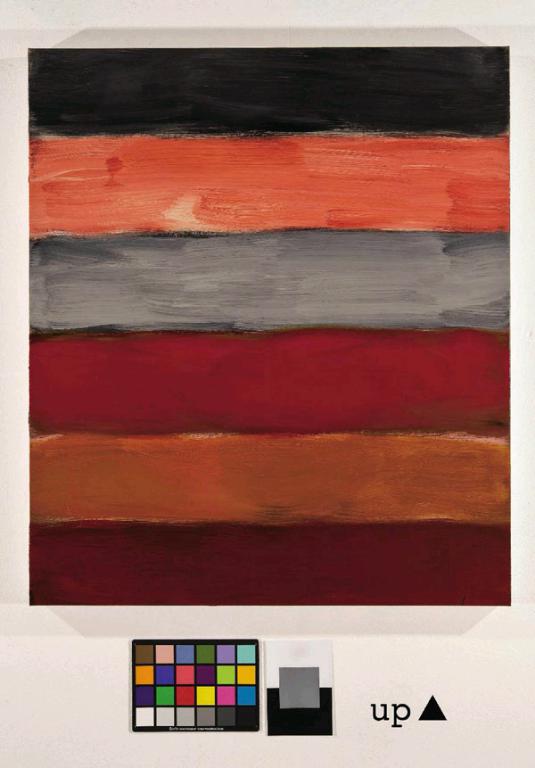

《爱慕》 肖恩·斯库利 布面、木条油画 274.3×396.2cm 1982年

由“让人容易理解的抽象艺术”,我们不由想到美术馆在做现代艺术展览时所面临的“曲高和寡”的尴尬,即便是美术馆的工作人员也常常陷入“观众看得懂吗”的疑问之中左右为难。一边是观众,一边是艺术家,展览该怎么做,如同故事该怎么讲,这是一个常态性的问题。肖恩·斯库利认为他的绘画作品并不提供解答,观者从中获得的是一种体验,不得不说,我们从中得到启示。

《哭泣之歌》 肖恩·斯库利 铝板油画 215.9×190.5cm 2015年

体验先于结论,美术馆应适时评估其艺术教育功能的实施方向及方法。首先,观看并不等同于接受,观看在于对可见图像进行整理,对体验加以组织。由此,美术馆则需要对其受众的要求或预期进行重新的设定,大部分观众走进美术馆的首要目的是体验而非艺术史或艺术技能的绝对获知。当然,由体验所产生的获知也会如“不可见图像”一样,带来不可预期的效果。某种程度上,这个效果比显性的、暂时的记忆性认知更加长久与深刻。

《3.24.87》 肖恩·斯库利 纸上粉彩 74.9×105.4 cm 1987年

美术馆在艺术家/艺术品与受众之间亦存在“坚持与抵抗”式的矛盾与纠结,更确切地说,美术馆在此二者间充当了空间平衡者的角色。如何扮演好这个角色,从肖恩·斯库利的绘画中我们能看到一系列悖论关系的妥善处理——在其绘画中,几乎每一件都建立在关系、悖论与矛盾的基础之上,但结构的背后,却是感性的张力与互融。正是这样一种包容、分享的態度使他从艺术史中的大师们身上获取养分,在自然万物的启发之下对话与书写。追求矛盾、驾驭矛盾、享受矛盾,是我们在美术馆的展陈空间之外需要用心去感知的。

《路线·粉》 肖恩·斯库利 布面油画 120.4×107.2cm 2013年

美术馆作为公共空间的开放性同样值得探讨。肖恩·斯库利关注与思考生命中一切与他结缘的事物,这其中包括文学、音乐、世界艺术、宗教甚至空手道等等,而所有这些构成了其直接、纯粹画面背后无限的色域涌动。由此,我们联想到美术馆内的视觉图像展陈的延展效应,一方面是艺术品带给观者体验的广度,另一方面,则更多地应是美术馆作为公共空间多元融合的包容度以及实效性的传播与分享力度。真诚的开放态度将为美术馆带来不可预期的价值与可能。

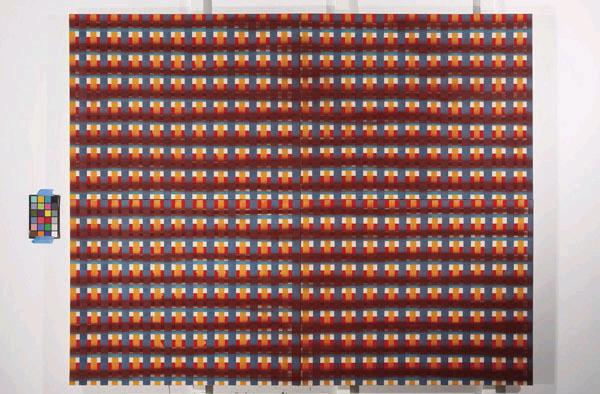

《四倍网格》 肖恩·斯库利 布面丙烯 243.8×304.8cm 1974年

肖恩·斯库利站在他的绘画作品前说:“作品本身不会去试图说教。当你去登山,你并不期待高山给出它的自我解释,你欣赏一棵树,你也并不能从树那里得到任何结论。”美术馆首先要做的,是为观者提供一个观看与感知的体验空间,而面对美术馆内许多可见与不可见的事物,暂且任其“尚无定论”吧。

责任编辑 吴佳燕