科普传记创作的趋势

2017-03-07

张会亮 赵 博 译

过去几十年,传记在纪实创作领域发展壮大,这种文体也在科普创作中呈现。这类传记的写作对象由人物变成了事物。传记的本源是“叙述不同的人从摇篮到坟墓的一生”,如今,传记发生了根本性的变化。

为什么描述羊毛、棉花、丝乃至盐的书大批涌现并自称传记呢?福柯认为,写传记的过程并不是简单讲述发生了什么,而是一种人格的完善,体现每个人的独特之处。但我们要质疑,这些新的传记作品是否体现了个体的独特之处。在本文中,我们对出版行业的传记作品进行分析,并对马克·科兰斯基(Mark Kurlansky)的两本“事物”传记作品进行案例分析。

传记的传记:形式上的四个特征

叙述

虽然埃德蒙·戈塞(Edmund Gosse)将传记描述为“灵魂的肖像”,但它并不是指一幅静止的肖像。他补充说传记是灵魂一生探险的肖像,且从这个意义上说,更像一幅跃动的生活肖像。普鲁塔克(Plutarch)甚至声称自己就是这样的肖像画家。叙述的信息更容易为读者所认知,这往往被创作者所青睐。鲍尔和克拉克(Bower and Clark)研究发现,当文字以一种叙述结构呈现时,人们可以多记住50%的内容。这个数字令人印象深刻。另一项研究更为惊人地发现,大学生读者认为传记语句是最为有趣的。

尽管早期大多数传记作者认为传记的叙述应该是出生至死的简单线性叙述,例如,博斯威尔(Boswell)就觉得非要等到约翰逊(Johnson)死后才能写出他那本精彩的《约翰逊的一生》。但其实未必非要如此。而在20世纪60年代末,不断有人尝试拓宽传记的范围,甚至有些作者认为时间片段式的小说化作品同样也该算在传记之内,比如《伊万·丹尼索维奇生命中的一天》。显然传记的定义开始在扩展,那些在世的人甚至也明确成了传记的对象,乃至那些相对还年轻的人。

人物和主人公

这一特点主要是对人物性格的关注,它更加类似肖像画的状态,较少流动性,正如心理学也被认为相对静态。约翰逊与普鲁塔克都认为揭示人物性格正是传记的魅力所在。现代作家也几乎无一例外认同这一观点,有人写道“欣赏传记佳作,捕捉人物性格”。但是这种观点确实造成了维多利亚时期传记作品的泛滥,当时道德导向的传记发展到最高点,以至于用其指代所有传记。实际上,有充分的理由表明传记在探索人物性格方面的能力较强也是造成其流行的重要驱动力。对于人物性格的兴趣通常被认为是人们八卦趣味的反面,但实际上二者恰恰是同一现象的两个方面:对于他人行为和内心世界的本能嗜好。

这种本能至少存在两个方面。首先,人类有归结因果关系的本能;其次,需要一个主人公来归结因果关系。研究表明,即使是无生命的对象也可以做主人公。例如,凯瑟琳·尼尔·帕克(Catherine Neale Parke)认为,约翰逊作为传记作家成功的秘诀在于他有能力“让主体对象似乎真的在这个世界上存在一样”。显然这做起来并不难。

转变

追本溯源,肖像式传记中“主人公是什么样的”这种问题,实际上是“他/她是怎么发展或转变成了那样”。传记主人公身处窘境或危险境地时,总能激发读者身临其境之感。正如博伊德(Boyd)所说,小说的一个主要功能就在于它可以提供各种情景和模式,供我们在做行动计划或做出决定时使用。但是如果小说能为读者提供这些,作为与真实生活或多或少有紧密联系的传记则更能让读者有参与感。因此,约翰逊发现传记的叙述比小说还要具有吸引力。从这个意义上说,转变并非只是传记主人公,还有读者。读书疗法常常利用传记作为治疗工具,来解决人格转变、早泄、阴道收缩、怕黑和体重下降等复杂问题。这也显示出图书,特别是传记,确实有显著能力去影响读者发生转变。然而当前争辩的问题仍然是——转变成什么?

轶事手法

历史学家认为传记琐碎而不增长见闻的原因之一,是传记对轶事的大量使用。这种将轶事看作无关紧要传言的观点可追溯到这个词本身诞生之初。因为该词直接取自普罗柯比(Procopius)《秘史》一书的希腊语标题Anekdota(对应轶事的英文单词anecdota——译者注),原意即为“未发表”,书中记录的是有关查士丁尼安皇帝宫殿内的粗俗传闻。然而,亚瑟·本特(Arthur Bent)写道,“不使用轶事则无法写出一本现代传记”。轶事之于传记的中心地位源于其揭示人物性格的力量,正如雷纳(Rayner)所写,“轶事本质上是具戏剧性而又直接的形式,将传记人物性格中的一面生动而直接地呈献给读者”。正如叙述本身,其魅力在于它令人难忘而具吸引力。普鲁塔克认为,“一个偶然事件或者玩笑更能展现一个人的性格,远胜于其赢得战役的壮举”。亨利·詹姆斯(Henry James)也将轶事与人物性格的展现联系起来,质问“没有轶事何来人物性格?没有人物性格如何描绘事情”?

传记经久不衰的吸引力

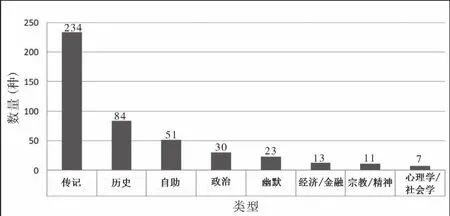

传记的这四个特点不仅能够对其进行界定,还能够解释其独到的魅力所在,首博尔(Shober)在本刊(本文原刊载的期刊——译者注)就这一点做了实用的总结。但是从实验室到图书馆,传记的受欢迎程度究竟如何呢?居里和布莱恩(Currie and Brien)声称传记在美国纪实类图书市场上的份额约为10%,英国则约为20%,两组数据均稳定且已达到极限,他们以此否认传记具有持久流行性的这种趋势。为了对传记的流行之处所在这一问题进行一点挑战和深入发掘,我们分析了从1942年8月至2014年8月美国《纽约时报》刊载的所有最佳纪实类图书畅销榜单(图1)。我们初步将图书分为以下几类——传记/自传、历史和自助类,其余图书混杂为第四类。分析的506种图书中,近46.2%为传记或自传,多数是以个人为对象的,也有少数讲述一小群确定对象的故事。第二大类则是历史(16.6%),意料之中关注的都是人类历史。历史类图书与传记类相比的差别在于,历史类图书不太明确和具体地展示人物的性格。包括健康内容在内的自助类图书是第三大类的常见图书(10.1%)。

传记可能占不到纪实类图书销售量的多数,但它是世界图书市场上绝对受欢迎的一类。看看那些不能归入传记、历史和自助三大类的图书可能更说明问题。实际上这些书可以比较容易归类到政治、幽默、经济/金融、宗教/精神,或者心理学/社会科学——极少有图书无法纳入上述任何一个类别(无法纳入的图书仅36种,占5.7%)。这些“剩余图书”是一些文献或咖啡桌书、意见书、两性、医学、天体物理学、旅游、媒体和剩余类别。这些书并不在本文关注的类别之中,但是值得注意的是,只有两本书的内容与人类努力不甚相关,分别是史蒂芬·霍金的《时间简史》和蕾切尔·卡逊的《寂静的春天》。

这项证据趋向支持居里和布莱恩关于传记的流行度不可能再有提升的论点——但传记也确实一直很受欢迎。我们发现,出现在《纽约时报》畅销榜与一本书是否是传记二者之间存在微弱的非显著正相关性,相关系数值为0.55(n=506,p=0.219)。

图1 1942年8月至2014年8月《纽约时报》图书畅销榜(按类别分析)

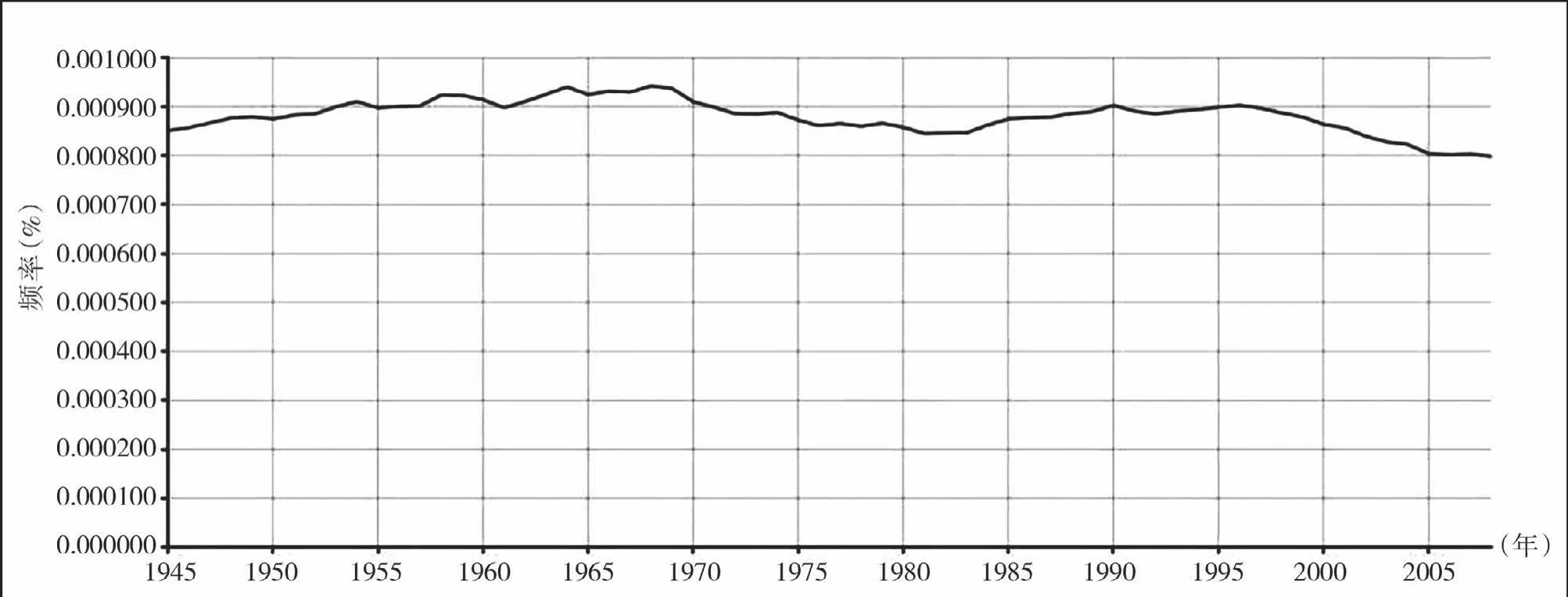

我们对明显在标题中表明是传记的图书进行了分析,特别是那些与封面标榜不符以及那些不以人或动物为对象而是关于无生命对象的。《纽约时报》畅销榜上的图书均不属此类别,因此我们不得不在更广范围寻找数据集。为了限定分析范围,我们利用谷歌图书搜索引擎,选取了新千年以来(2000—2014年)出版、标题中含有“传记”的前100种图书。我们将这100种图书按照传统传记/自传、非人类客观存在(或主观存在)以及其他(主要是关于传记艺术或传记集)的方式进行归类。100种图书中的8种符合第二类——这些传记描述的客观存在五花八门,包括番茄、疫苗、曼联和以色列。如果人们追溯回《纽约时报》畅销榜刚刚发布的14年(1942—1956年),会发现仅有1种传记符合这一类别,即约翰·桑德森(John Sanderson)所著的《斯佩里公司:金融传记》,该书也是这家公司自己出版的。然而,如果选择此后的14年(1956—1970年),则会发现4种该类别的图书,分别是关于一种原子、物理学本身、一个事件(一次选举)以及一家机构(“世界上最棒的报纸”和物理学研究所),这些书与如今的“无生命个体传记”在特征上最为接近了。人们可能因传记一词越来越通俗化而排斥这一概念。图2展示出“传记”一词在《纽约时报》畅销榜罗列数据的时期中使用率的起起伏伏,但是颇具讽刺意味的是,现阶段该词在每10万词中出现的频率与1942年《纽约时报》刚开始公布畅销书榜单时几乎一致(基于谷歌Ngram功能分析)。趋势很明显:无生命对象传记是新生的,且正在发展壮大。

验传记之实

现在的“事物”传记到底在多大程度上符合传记的这四个特点呢?我们要查验该领域最为突出的一位作家马克·科兰斯基的两本书:《鳕鱼》和《盐》。《盐》一书是从“我”这个词开始的:

“我在西班牙加泰罗尼亚,卡多纳的矿城山坡上购得此石。它粉色不规则形状的表面,被雨滴蚀刻出深深的弧形缺口。而它那奇异的透明度,如蔷薇石英,又似肥皂。正因它溶在水中,且边缘被打磨得像是用久了的肥皂块,才与肥皂如此相似。”

图2 1942年① 译文保留原文原始数据,但译者认为此处应为1945年至今的数据——译者注。至今谷歌Ngram表格展示的英语中“传记”一词的出现频率

这段文字本可作为侦探小说的开场,而且依照有些认为科学探究实际上与侦探小说的路数很匹配的说法,这段文字确实符合了一些科学传播的理论。虽然文本有其强烈的历史性和叙述性偏好,但也并非不能算是科普作品,因为《鳕鱼》和《盐》都符合自然历史类别并且完成了描绘、叙述、科学解释这一基本任务。

对于科学上的盐和鱼的描述性文本(比如学术期刊文章)常常倾向于阐述,但是众所周知这种方式是最不具吸引力的。幸运的是,这两本书避开了这种将客观事物按叙述历史方式进行阐述的陷阱。采取了一种相似的补偿性方案:它们用任何可以找到的轶事作为点缀。正因如此我们听到了下列叙述:约翰·杰克逊(John Jackson)这位英国探矿者在探测煤矿时不经意地摔了一跤,发现了柴郡大盐矿;或者是克拉伦斯·伯宰(Clarence Birdseye)本来在加拿大积雪中做鳕鱼的实验,结果却发明了冻干保存技术。

虽然盐和鳕鱼可能有类别特征(科兰斯基的《盐》开篇就介绍了一段引人入胜的历史,关于人们在寻找盐的特征时盐如何邂逅人的舌头),但是“事物”传记如何解决代表性的需求呢?这个问题并不难回答。长期以来,人们对动物故事的兴趣为词典收录“拟人化”一词提供了一个理由。现代最有名的科普作家之一康拉德·洛伦兹(Konrad Lorenz)是一位利用人为力量去塑造动物性格的大师,而且他是怀着教学的目的有意为之。“通过为一只动物立传,洛伦兹将其打造成最适合广泛展现他的演化科学不同侧面的个体。”但是科兰斯基没有这么做,这可能是他的明智之举,因为一条鳕鱼有限的行为不太会让我们提起兴致。相反,他通过一系列不相干的人物故事补偿了这一点。

对于转变的这一特点也是用类似的方式解决的,坦白说,作品中确实有些我们可以受教的道德性叙述。例如,科兰斯基的《鳕鱼》一书中记录的对北大西洋渔场的掠夺,希望读者读到这些内容时行为会发生改变。但仍要重申的是,这种参与性都与外部环境联系在一起——纽芬兰的渔业社群和周围国家的捕鱼船。这个例子也同样避开了焦点问题:我们读到的是那些群体和其他国家的事情,而不是人们灾难性和目光短浅的行为。

转到传记的第四个特点上来,科兰斯基也确实将他的叙事延伸到人类历史中与盐有关的一些轶事,比如,甘地(Gandhi)通过与性感女子同眠共枕以显示对自己独身誓言的试练,这件事被收录在《盐》中,目的在于向读者展示盐具有的某些特征正与甘地的这种特征类似。此处提到这则轶事可以说明一件事情,不是指盐本身的调味功能,而是指人类轶事确实有深层次的目的:为读者或听众提供重要的社会资料,比如相关状态、盟友网络、生理健康,从而达到了基本的发展目标。这种功能的实现可能得益于我们可以从有关他人的点滴叙述中获得快乐——而这正是轶事。

讨论

在《纽约时报》畅销榜上仅有两部以传记出现却并非“人物传记”的书,它们曾经问鼎销量冠军。毫无意外地,这两部书都是关于动物的传记:一部是猫的传记,维基·迈伦(Vicki Myron)所著的《小猫杜威》(Dewey);另一部则是马的传记,劳拉·希伦布兰德(Laura Hillenbrand)所著的《奔腾年代》(Seabiscuit)。这两种动物至少都展现了盐和鳕鱼所缺少的特征——主人公及性格变化——作为驯化的动物,其生活也与人类有千丝万缕的联系。人们喜欢那些有关人类或像人的动物的书籍,这一点并不奇怪,但是“与人相关”这个特征可能恰恰就是《纽约时报》销量榜冠军图书的共有特征。我们前文关注的盐和鳕鱼的传记也加入了诸多人类轶事。这些轶事并不完全符合传记轶事的定义,因为他们没有洞察传记人物的性格,而只是将其作为一些辅助。

大众科学作品的核心必须是科学解释,那么这些创作技巧的应用是否给完成科学解释这项任务造成了麻烦?与之相关的一个问题是为事物作传记除了增加图书销量外是否还有别的价值。这些传记创作特点是否增加了文本的可读性和吸引力?从我们之前的分析来看,它们确实很好地做到了:它们在更深层次上吸引了读者,且好懂、好记、好用——特别是跟那些说明类的图书相比,比如教科书。

那么前文的分析对有效开展传记创作的科学主题有什么启示呢?首先浮现的第一条原则是那些与人类相关的话题最适于创作传记。例如,卡尔·萨根(Carl Sagan)的《宇宙》(Cosmos)以强烈的传记结构化的叙述方式展现了宇宙的“一生”。“事物传记”需要借助人类故事,除去这条大原则之外,还可以归纳出更细的特点,如传记的哪种特质最能够取悦科普作品的读者,以及什么话题最适合这种方法。

最后一个问题是应该去做吗?既然传记的首要特点就是叙述,那就可以得出这样一个合理推论:一份文本越是与传记形式相似,所能起到的科学解释效果就越小。前文的分析已经说明了这种关系的证据。我们已经提到,科兰斯基在其作品,比如《鳕鱼》中相当成功地使用了轶事这种传记创作技巧。然而这种成功有相应代价:让读者从科学解释这项任务上分神。以至于读者可能在读完《鳕鱼》这本书之后对于大西洋鳕鱼Gadusmorhua(大西洋鳕的分类学种名——译者注)实际上知之甚少。对于它的分类、习性、起源和生活史的介绍寥寥无几。

索贝尔(Sobel)《经度》一书中两个人物之间的互动充分展示了这一点,他们分别是书中的核心英雄人物约翰·哈里森(John Harrison)和反派内维尔·马斯基林(Nevil Maskylene),后者是第五位英国皇室天文学家。在《经度》中,他们的互动被演绎成一段经典的英雄故事,其中牢牢树立哈里森的主角形象而将马斯基林塑造为恶棍(公平地说,作者索贝尔欣然确认此事)。为使科普创作与读者联系更紧密而将标题拟人化的做法会招致诸多所谓的“无关科学的人造产物”。作者可能是被销量驱动的,但是至少理论上这样做会使两个目标被割裂:要么全面描述传记对象,要么全力吸引读者。问题在于传记对象不会转移,或者如艾柯(Eco)所观察,“用石头不是文化。石头只有被扔出去才有更好的卖相。有意思的是,在市场营销中,书反倒一直被用来给无生命的物体赋予生命”(比如将时尚家居命名为海明威,把海滩浴巾命名为奥斯丁)。

然而正如埃德娜·毕肖普(Edna Bishop)很久之前对于在科学方面使用传记的解释那样,“科学不止包括物质,还有方法,这种解决问题的方式”,这正是力量得以回归科学传记而非沦为拟人化之所在。科学方法是人为的,也是科学自身核心所在,且尚不为人所了解。科普创作任务重重,但是这一点至关重要:在这个外行人都认为统计学这门相对纯粹而无人造的数学与“欺骗”这个词密切相关的世界,帮人们理解好的科学包括些什么。向大众传播这类科学的问题并不在于它太过复杂——虽然这个任务的难度也不该被低估。以费瑟斯通和多诺万(Featherstone and Donovan)为例,他们在1988年开展了一项深度研究,了解外行是如何理解随机性这个相对简单的概念的,研究将参与者置于真实的随机化的医学研究情境中。病人可以回忆并描述出很多随机化的重要因素,比如概率和“盲”分组。但是研究发现,他们仍然很难领会随机化这个概念,而且会掺杂着他们自己的再加工后对这个概念作出外行的解释。人们当然无法想象无穷无尽的科学传记涌现并帮助非专业大众去领会好的科学实践中那些动态而必备的品质,但是至少目前还不存在供给过多的问题。

虽然“事物”传记提供了一种有力技巧把读者与不同的晦涩事物联系在一起,且明显有潜力将大众科普创作的流行度再次提升,但对于让科学保持本真这一目标,“事物”传记也造成了很多问题。看起来这一点仍需被高度关注,否则非生命传记作家的下场,用奥斯卡·王尔德(Oscar Wilde)的话来说,就是“传说由叛徒来写”。