追梦踢踏

2017-03-06韩莹

◎文·图/韩莹

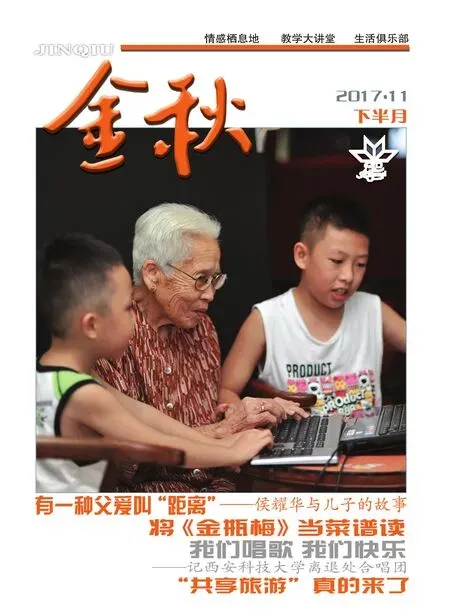

韩莹(左)和她的学生

上世纪80年代中期,我在辽宁工程技术大学任教时教过一个美国学生罗纳尔。罗纳尔个子高高,是个非常阳光的大男孩。我们的联系保持至今,这不仅因为师生情谊深厚,还缘于我们对踢踏舞的共同热爱。

记得是1984年元旦前夕。下课以后,罗纳尔对我说:“韩老师,我能不能晚上到你的办公室练舞蹈?”原来罗纳尔要在新年联欢晚会上表演踢踏舞。他转遍了教学楼和办公楼,到处都是瓷砖铺的地面,只有我这间位于苏式老楼角落里的办公室还保留着木地板。

周六的下午,罗纳尔如约来到我的办公室。他换好鞋子,打开录音机,跟随音乐练了起来。看着罗纳尔踢踏踢踏地蹦跳,我的双脚也禁不住跟随音乐敲起地板来。

“您会跳踢踏舞?”罗纳尔惊喜地问。

“学过一点点,不过是很久很久以前。”

“我们一起来跳这个舞蹈吧?”

“我没有舞鞋。”

“我来想办法。”

我不知道罗纳尔能想出什么办法搞到一双舞鞋,但我知道,如同跳芭蕾舞必须穿特制的芭蕾舞鞋,才能让足尖在舞台上站立起来一样,跳踢踏舞时,必须穿特制的舞鞋,才能在地板上敲打出有韵律的节奏。而我所在的大学,大学所在的城市,绝大多数人没有听说过踢踏舞、看过踢踏舞表演,所以根本没有卖踢踏舞鞋的地方。

我学会跳踢踏舞纯属偶然。1958年,我在北京育英学校读小学。六一儿童节时,要和苏联专家的孩子们一起联欢。学校挑了我们五个女生和五个苏联男孩子一起表演踢踏舞。第一次穿上前后都带铁掌的黑皮鞋,在地板上踢踏踢踏地跟着老师的掌声用脚敲节奏,觉得特别新奇好玩。小孩子家学什么都快,不到一个礼拜的练习,我们就和苏联的小舞伴们合练了。黑皮鞋、白袜子、蓝裙子、白上衣、水兵帽,我们十个小孩子手挽着手排成一排,跳着水兵舞。脚底下是欢快的舞步,脸上是快乐的笑容,台下掌声笑声口哨声响成一片。

后来“文化大革命”开始了,我背负着历史反革命女儿的罪名在农村当了十年知青。东北的农村生活艰苦,春种秋收中,锹镐锄镰磨出了我的一手老茧,那双小小的踢踏舞鞋永远留在了我的梦中。

没想到多年后,我的这位外国学生让踢踏踢踏的舞步声再次回响在我耳边。

新年联欢晚会的前一晚,罗纳尔来到我家,他带来了一双新舞鞋。他说,36码的舞鞋太小了,不好买。我妈妈在洛杉矶跑了很多商店才找到一双。穿上踢踏舞鞋,我真是百感交集。我没想到罗纳尔会让他的妈妈从美国寄鞋给我,我更没有想到,时隔三十年我会再站到舞台上表演踢踏舞。

新年联欢晚会上,我和罗纳尔表演的踢踏舞《邮递马车》赢得了满堂彩。两次谢幕不成,我们只好又重跳了一遍。我和罗纳尔的舞技一般,跳的都是些最基本的舞步,不过是直踢踏,前踢踏,后踢踏跟打击和前刷与后刷的简单组合,之所以掌声如雷,一是因为选的这支踢踏舞曲热情欢快,二是因为跳踢踏舞的两个人是异国师生,三是因为很多人是第一次看到这种舞蹈,感到非常的新奇。

1990年我调到了西安工作,罗纳尔也早已学成回国。师生虽然分隔重洋,罗纳尔送的舞鞋我却一直精心保存。偶尔翻拣出来,就会想起我们俩在办公室里练踢踏舞的快乐日子。

2010年我退休了。正不知如何规划夕阳红的日子时,一个偶然的机会,听说真爱健身俱乐部有人教授踢踏舞,我就兴冲冲地去了,那种感觉如同鱼入水,鸟入林,如同老兵重归队,如同梦中会情人。

我们的教练杨老师踢踏舞跳得是一等一的好,而我们这些学员们则职业年龄千差万别,水平也参差不齐。最大的男学员吴先生已经80岁了,我快70排老二,最年轻的小学员还不到20岁。对踢踏舞的热爱,使我们走到了一起。就是这老老少少的一班人跟着杨老师练了两年下来,踢踏舞跳得真是有模有样了。春节去四医大做拥军慰问时,我们踢踏舞班就上台演了一把。

幕布徐徐地拉开,头顶泻下明亮的灯光,耳边响起明快的音乐。巧合的是这次杨老师选的舞曲也是《邮递马车》。欢快的音乐伴随着欢快的舞步,踢踏,踢踏,踢踏,踢踏,我快乐地跳着,尽情地跳着。那一瞬间我如梦如幻,幸福地眩晕了。我好像回到了50多年前,头上扎着蝴蝶结,胸前飘着红领巾,挽着苏联小舞伴的手,在学校的小礼堂里快乐地跳着,笑着。我好像又回到40年前,穿着罗纳尔的妈妈从美国寄来的舞鞋,和我的阳光大男孩罗纳尔同台共舞,脚下敲打着青春奋进的舞步。谁说白发蒙头就一定步履蹒跚?谁说青春如小鸟一去再不回返?我和舞伴们在夕阳红中踏起踢踏舞步,在踢踏中健康,在踢踏中快乐,在踢踏中追梦,在踢踏中神采飞扬。