众创问题研究:现状、视角及展望

2017-03-05李名梁葛静

李名梁+葛静

摘 要:“大众创新,万众创业”的国家发展战略亟待我国众多学者进行深入研究。近年来,我国学术界关于创新创业的讨论和研究进入白热化阶段,总结了国内外学者关于“众创”研究的多个视角,主要包括“众创”与人才教育培养、“众创”与企业管理运营、“众创”与地区发展、“众创”与产业发展等四个维度。根据统计分析,发现关于“众创”问题研究有待从区域经济、法律环境、金融环境、产业发展和企业管理案例分析等方面做进一步探索和研究。旨在通过文献整理,以期推动我国的“众创”的进一步研究和发展。

关键词:众创;创新创业;职业教育;研究述评;研究展望

作者简介:李名梁(1976-),男,湖北黄石人,管理学博士后,天津外国语大学国际商学院副教授、硕士生导师;天津国际发展研究院研究员,研究方向为职业教育、高等教育、创新创业教育与人力资源管理研究;葛静(1992-),女,陕西合阳人,天津外国语大学国际商学院2015级硕士研究生,研究方向为国际商务。

基金项目:天津市教育科学“十三五”规划课题“天津市属本科院校转型发展研究——基于院校研究的视角”(编号:HE3325),主持人:张涛。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2016)30-0030-05

一、引言

党的十八届五中全会报告提出坚持创新发展,必须把创新摆在国家发展的核心位置,不断推进理论创新、制度创新和文化创新等。自国家提出“大众创业,万众创新”的发展战略以来,众创空间迅速席卷中国各行各界,尤其是商界和教育界。但是,创新创业并非一个新名词,其最早始于1967年,主要表现在企业经济领域。创新创业一词在我国学术界始于1980年,我国对“众创”问题的研究在2014年开始进入高峰期。本文试图梳理目前现有的研究成果,以期对我国新时代下的众创研究与实践有所裨益。

二、“众创”问题研究的现状与问题

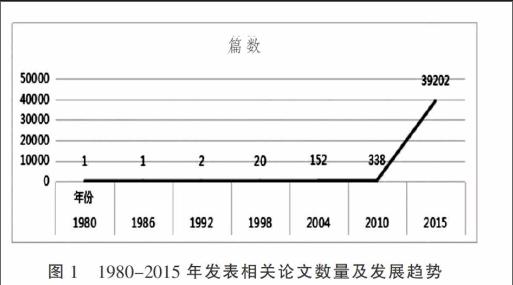

在已经发表的论文方面,通过中国知网数据库,以“大众创业,万众创新”为关键词,发现1980-2013年总共发表1971篇,2014年发表967篇,2015年发表39202篇,自1980至2015年共发表42104篇,历年发表趋势如图1所示。

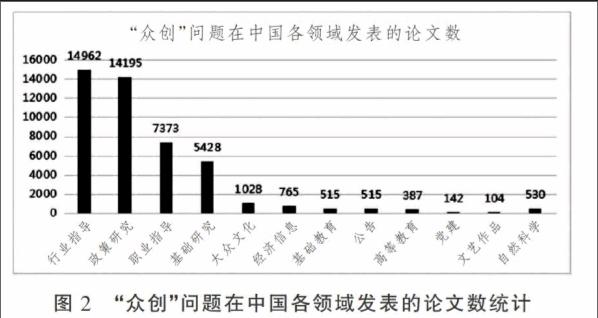

从图1可以看出,(1)2010年之前,我国对于创新创业的关注并不高。自改革开放以来,我国工作重心是经济建设,引进外资,发展本国工业。进入新世纪,我国“十二五”发展规划开始强调全面发展以及科学发展观,创新创业虽然不是经济建设的重点,但是逐渐融入到了经济活动的方方面面;(2)2010年左右我国经济发展已经达到了一个新高度,需要更好地走可持续发展道路;第三产业经济逐渐繁荣,成为国民经济的重要组成部分。与此同时,从2013年开始我国有大量学者投入到创新创业研究中,众多研究成果充分展示了我国科研领域的卓越成就;(3)2015年关于“众创”研究达到一个新高度,这与“大众创业、万众创新”的国家发展政策密不可分。从发表的众多文献来看,关于“众创”的研究尽管呈现百家争鸣的繁荣局面,但是研究领域却相对仍然较单一,重点分布不均。另外,目前的研究更多集中行业指导和政策研究上,特别是概念、文化内涵以及众创在整个行业和经济环境中的宏观指导意义(如图2所示)。

三、“众创”问题研究的主要视角

(一)基于人才培养角度的众创研究

关于“众创”的人才培养问题,当前的研究主要从创新教育、创客教育以及大学生创业等角度展开。

在创新教育方面,石松(1986)提及改革必须培养创新型人才[1],滕英起(1995)要求学生学习陶行知——被毛泽东评为一位真正的人民教育家,其中就提出要学习创新,进行创造教育[2]。

在创客教育方面,锥亮、祝智庭(2015)对创客的概念、历史和发展进行分析,同时分析了教育中众创空间的教育与功能,并提出应将O2O营销模式引入教育,构建线上线下教育模型,使理论教育和人才成长实现无缝连接,为教育工作者提供实践指导[3]。王佑镁、王晓静等(2015)提出创客教育是一種面向全人发展的教育,它不是一种具体的教学模式,而是一种必须融入教育全过程的理念;同时,比较分析了创客教育的相关概念,为教育者选择教育方针提供指导;并通过图示说明不同教育时期对学生创新教育的重点,为培养新时代下的创客基因进行了具体阐述[4]。

在创业就业方面,刘英团(2015)将企业招聘和大学生就业紧密联系,并用百度、爱奇艺、天弘基金、AO史密斯、携程等以及若干世界500强企业的招聘与录用方式鼓励大学生参与到互联网+的就业大潮中,提出新时代下大学生应该拥有全新的就业择业观[5]。曹文君(2015)则对大学生应对“众创”可能面临的境况进行了深刻解读,并从创业动机、过程和结果等方面为大学生正确创业心态的树立提供了借鉴和指示说明[6]。

(二)基于企业管理与运营角度的众创研究

管理是一门科学也是一门艺术,企业管理不仅是协调各部门工作,还有对企业资金等资源的有效组合。在众创环境中,如何对企业资源进行优化和创新配置,是个值得深入研究的问题。在我国较早的是齐力(1989)以企业形象为主题,运用雀巢的案例研究来说明企业在真实创业中的艰难及其走创新发展的具体思路[7]。Parviz Kafchehi、Kaveh Hasani等(2016)运用SPSS进行平均试验分析,交叉表检测等研究得出企业的创新与竞争战略有着显著关系,企业需要更加坚定地走向创新[8]。小型企业同样需要创新管理,对外经济贸易大学课题组(2015)将“众创”的思维融入小微企业管理当中,提出简化小微企业事前审批,加强事中事后监督,以信用为核心的小微企业管理机制,运用大数据等信息化手段,提高小微企业的管理效率[9]。吕力、方竹等(2016)分析了“众创”与众创空间两者之间的关系,并说明“万众创新”是创新网络合作边界越来越大以及开放式创新理论发展深化的结果,“大众创业”是创业者对自己拥有的资源进行优化整合,从而创造出更大经济或社会价值的过程。基于此理论基础,他们从战略管理、营销管理、运营管理、技术研发以及人力资源管理各方面提出应将众创的思维引入企业管理,从而提升企业核心竞争力[10]。

在企业运营创新方面,Thomas Cleff、 Klaus Rennings(2012)认为企业中的创新主要是市场创新,并从市场、技术、法规等方面对不同环境下企业的环境创新策略进行了研究[11]。Lisbeth Br?覬de Jepsen, Claudio DellEra等(2014)指出,企业的创新主要集中在技术和市场[12]。刘春晓(2015)提出以“开放技术平台+产业资源支持”为特征的大企业带动小企业模式、以“产业基金+专业技术平台”为特征的产业链模式、以“早期投资+全方位服务”为特征的创业模式、以“交流社区+开放办公”为特征的开放互动模式、以“传统地产+创业服务”为特征的联合办公空间模式,并从上述几个层面重点分析了企业运营模式的探索和创新[13]。马小涵(2015)以机械工业出版社为例,分析众创空间下传统出版社的转型机遇,企业应利用自身优势,在平台、服务、教育、管理上实现转型,这不仅是对传统出版社企业而言对整个传统企业都有借鉴意义[14]。

(三)基于地区发展角度的众创研究

“众创”概念从国务院文件中正式提出后,成为各个地区“双创”发展的重要指导思想,相关学者根据各自所在地的实际情况开展了研究。在一线城市,王春(2012)提出上海的科技创业是四轮驱动,包括创业苗圃、孵化器、加速器和服务链,并辅以成果转化、创业基金和科技小巨人的政策扶持,与其他地区不同的是更加注重科技创新以及科技成果的转化[15]。北京学者重点提出中关村的创新和吸引海内外优秀创新创业人才,王爱凤、王善杰等(2014)在第十届中国科技政策与管理学术年会上用数据分析北京创业人才的特点,要求进一步为人才创业提供平台和服务[16]。曾铁城(2015)则针对广东创新创业孵化器平台数量和规模偏小、地区發展不平衡和资金约束等问题,提出要加大扶持孵化器平台发展的政策力度,优化孵化器建设布局和完善投融资机制[17]。孙德升(2015)对于如何在天津有效推动“众创”进行了研究,指出当前天津缺乏推动“众创”的顶层设计和创业氛围,需要加强顶层设计,以“四区联动”引领大众创新,并且要尽快出台责任清单,建设全国首家面向大众创业的天使投资引领基金[18]。在二线城市,如王芳(2015)针对大连情况,提出大连应跟上互联网+时代,建设IT+,培育良好的孵化器,为创客提供创造空间,并且要链接高校,为创新注入优质的源头[19]。陈建军(2015)提出浙江需要产业转型升级,要坚持产业融合、产城融合、内外融合,打造“众创”的社会政策环境[20]。除了沿海城市,内陆省份山西省政府发展的重点是构建特色的创新创业载体,促进军民创新资源融合,建设示范基地,引进人才,并做好服务规划[21]。

(四)基于产业发展角度的众创研究

杨威(2015)提出我国产业升级中的三个问题,一是只关注产业结构升级,从而产业“虚假高度化”,对传统产业不屑一顾,并举例中国光伏产业,风电产业进行说明;二是只关注产业素质升级,缺乏行业预见性,会被新的市场契约和技术淘汰,例如美国柯达公司和芬兰诺基亚公司;三是只关注产业价值链升级,过度研发或营销,例如日本模拟数字电视、美国铱星卫星手机。基于以上分析,提出要弘扬创新精神,同时健全市场、发展人才等[22]。韩义雷(2015)提出创新不能“脸谱化”,照搬车库咖啡等案例是行不通的,利用众创来进行房地产炒作和营销嘘头炒作是一种对市场对资本不负责的行为,政府应该加强监管,不能让众创在盲目追风中“遍体鳞伤”[23]。许美芳(2015)提出创业者要与家庭实现良性互动,从而实现创业者和家庭的双赢。余绍忠(2016)对创业绩效的影响因素、测评方法进行文献综述,深入探讨不同因素影响创业绩效的整合作用机理、创业绩效动态演化和开展本土化创业绩效研究,为众创实践的指导提供测评分析[24]。

四、“众创”问题研究的未来展望

在现有研究中同质化现象比较严重,对政策的解读多于对政策实施的建议;研究方法主要侧重于定性研究,实证研究比较匮乏。随着经济新常态下我国产业转型和社会进步的要求,可从以下几个方面进一步展开对众创问题的研究。

(一)强化众创问题的区域经济研究

区域经济是在一定区域内经济发展的内部因素与外部条件相互作用而产生的生产综合体。我国区域经济发展不平衡的问题由来已久,每个区域由于存在特殊的政策环境和产业环境,区域经济的“众创”发展水平差异很大。当前我国产业集群和城市圈经济发展凸显,关于众创与区域经济的融合研究亟待加强,比如珠三角地区海归青年的创新创业研究,各城市高新区的创新创业问题研究,京津冀协同发展问题研究,西部联合开发经济体问题研究等等。在研究众创与区域经济关系问题上,不能将注重点仅仅局限于政策发展和政策研究上,还应该结合区域的资源与生态环境进一步探索众创与区域经济发展速度与规模的匹配、协调和适应性问题,特别是众创对区域经济的创新驱动发展机制问题。

(二)重视众创问题的法律环境研究

众创问题的提出主要源于我国经济发展的转型和变革。在“众创”过程中,很多政策和经济行为的创新会成为法律监控的灰色地带,这就必然离不了相关法律制度的完善。关于“众创”应该在什么领域加强法制建设、如何加强法制建设以及怎样保证法律对创新行为进行监督等,这些问题的论述研究还鲜有人为。如何建立保障科技创新的法律体系,以及怎样营造激励科技创新的金融法制环境,均需要将众创放到更复杂多变的经济环境和经济实体中进行研究。另外,如何深化城市与区域中的众创治理体系研究也应引起重视。

(三)深化众创问题的金融改革和制度创新研究

众创与金融的联姻是经济发展的必然,关于众创的金融制度创新以及众创环境下企业金融运作方式等领域的研究有待深化。在金融服务的完善上,应深化“投贷结合”等新融资模式研究,为科创型企业提供一站式、系统化的金融服务。“众创”需要配套多层次、多元化的融资体系,应进一步加强政策型融资、担保、直接融资渠道及政府扶持政策方面的研究。

众筹具有优质资产匮乏、公众认知度低、投资体验差、资金缺口大以及盈利模式不清晰等诸多问题,关于众筹与“众创”项目投融资的关系研究也有待深化。

(四)拓展众创问题的产业差异性研究

在航天、医疗、计算机等科学领域,创新已是司空见惯的事情,但创新创业在经济领域、文化领域和其他与人类生活有关的领域却并非易事。当前我国众创研究在不同产业领域中的体现与比重有较大差异,研究分布极不均衡,其中关于房地产行业的“众创”现象研究比较普遍。创客空间的提出使我国房地产行业和众创有机结合,但如何使众创空间发挥应有的价值,并在推动创新创业发展的同时促进房地产业进一步繁荣,却是个需要不断进行深入研究的课题。迷你翼、3W咖啡等餐饮业在众创领域的全新探索,亦表明不同产业环境下众创模式的差异性及“众创”在产业结构调整中路径选择的不同。

(五)加强众创问题的企业案例研究

案例研究由于能较好地将宏观与微观有机结合,而成为学界越来越青睐的一种研究方法。案例研究的价值一方面在于有可能通过单一案例研究产生“概推”功效,即研究出来的结论具有一定的普适与推广价值;另一方面在于通过构建一个微型的叙事氛围,增强论述的理论或者论点的可信服性。众创案例研究就是通过分析真实典型的企业众创活动,揭示众创活动发展变化的原因及规律,总结出有价值的众创经验。众创案例研究有助于促进企业创新氛围的塑造与创新机制的形成,尤其是通过对成功众创案例的研究和探索,总结其战略选择、创新实现途径和成功关键因素等,从而为其他企业提供学习和参考的标杆管理。另外,也能更有效地指导我国的众创发展,推动大众创新、万众创业繁荣局面的形成,从而促进我国经济的可持续发展。

(六)重视众创问题的研究

随着互联网经济的深入发展,人的能力开始被重视和放大,人才的作用愈加显现。基于众创环境的“创客”将是经济新常态的主要推动力量。培养与发展符合时代发展要求的新型创新性人才是当前众创工作的重要内容,需要引起学者们尤其是教育工作研究者们的重视。创业教育被联合国教科文组织称为教育的“第三本护照”,和学术教育、职业教育具有同等重要地位。但根据现状,创业教育及其研究在我国却相当薄弱。

首先,强化双创人才的系统培养。高校教育模式仍以传统培养模式居多,理论知识教育占主体地位,不符合学生融入新常态下社会经济发展的需要,应更加重视创业教育,重点培养和引进具有丰富经验和扎实专业的教育人员,同时在专业與课程设置、学生考评方式、教师授课方式以及教学考核方法上加强研究,突出培养教师和学生的创新创业能力。

其次,加强职业教育的众创建设。当前高校众创空间发展模式中较优秀的案例大多为本科院校的成功实践,高职院校缺席,缺乏符合高职院校自身特色的发展模式,应在完善高职院校的“众创”教育体系和发展模式上作进一步研究,比如引进社会资源,为直面职场教育的高职院校学生建立创业直通车,将学校、众创空间和企业连成一个有机教育网。

再次,拓展众创人才的国际化培养。我国大学生群体的创业意愿和能力均低于同层次的欧美国家,同时创业面向的方向单一,主要是互联网和高科技行业,并且创业成功率低,个人的失败成本高。应进一步深入创业人才的国际化培养研究,同时深入研究如何引导“创客”等新型人才利用资源更成功地实现“众创”,从而提高“双创”的成功率。

参考文献:

[1]石松.改革与人才的辩证法[J].广西社会科学,1986(1):115-128.

[2]滕英超.以陶为师,培养跨世纪人才[J].江苏教育学院学报(社会科学版),1995(2):52-56.

[3]雒亮,祝智庭.创客空间2.0:基于O2O架构的设计研究[J].开放教育研究,2015(4):35-43.

[4]王佑镁,王晓静,包雪.创客教育连续统:激活众创时代的创新基因[J].现代远程教育研究,2015(5):38-46.

[5]刘英团.站在“互联网+”风口上的“新创客”[J].住宅与房地产,2015(24):77-78.

[6]曹文君.论大学生自主创业的心理品质及其养成[J].苏州教育学院学报,2015(1):90-93.

[7]齐力.企业形象——现代企业的金护照[J].管理世界,1989(2):170-174.

[8]Parviz Kafchehi,Kaveh Hasani,Arman Gholami. The Relationship between Innovation Orientation and Strategic Typology in Business Firms[J]. International Journal of Knowledge-Based Organizations (IJKBO),2016(62).

[9]对外经济贸易大学课题组.“大众创业,万众创新”下的小微企业管理[J].中国工商管理研究,2015(5):47-49.

[10]吕力,方竹青,乔辉. “众创”与企业管理实践及理论创新[J].科技创业月刊,2015(7):22-23+26.

[11]Thomas Cleff, Klaus Rennings. Are there any first-mover advantages for pioneering firms?: Lead market orientated business strategies for environmental innovation[J]. European Journal of Innovation Management,2012(154).

[12]Lisbeth Br?覬de Jepsen,Claudio Dell'Era,Roberto Verganti. The contributions of interpreters to the development of radical innovations of meanings: the role of ‘Pioneering Projects in the sustainable buildings industry[J]. R&;D Manage,2014(441).

[13]刘春晓.创新2.0时代:众创空间的现状、类型和模式[J].互联网经济,2015(8):38-43.

[14]马小涵.从众创空间看传统出版转型新机遇——以机械工业出版社为例[J].出版发行研究,2015(5):38-40.

[15]王春.上海:探索实践科技创新创业发展新模式[J].中国科技产业,2012(8):14.

[16]王爱凤,王善杰,彭树堂.北京创新创业人才特点及发展[A].中国科学学与科技政策研究会.第十届中国科技政策与管理学术年会论文集——分6:区域创新与绿色发展(Ⅰ)[C].中国科学学与科技政策研究会,2014:8.

[17]曾铁城.依托科技企业孵化器 打造广东大众创业、万众创新重要平台[J].广东科技,2015(10):5-7.

[18]孙德升.天津推动大众创业万众创新存在的问题与对策[J].经济界,2015(4):84-86.

[19]王芳.以创新立身 为创业而生——大连高新区推着梦想前行[J].中国高新区,2015(5):26-32.

[20]陈建军.浙江产业转型升级战略重构和大众创业万众创新社会政策环境的打造[J].浙江经济,2015(7):11-13.

[21]董昊煜,陈建军.中国经济后进地区创新发展路径研究——基于河北、浙江两省的比较分析[J].河北学刊,2015(3):133-138.

[22]杨威.新常态下我国产业升级的创新瓶颈与对策研究[J].中国高新区,2015(3):14-17.

[23]韩义雷.别让众创空间重创在自己的“七伤拳”下[N].科技日报,2015-03-30(5).

[24]余绍忠.创业绩效研究述评[J].外国经济与管理,2013(2):34-42+62.

责任编辑 蔡久评