高压氧对高血压性心脏病左室重构的影响探讨

2017-03-03刘丽霞

刘丽霞

【摘要】目的 观察高血压性心脏病患者应用高压氧效果。方法 选取2015年1月~2015年12月我院收治的高血压性心脏病患者67例作为研究对象,将其随机分为试验组34例和对照组33例。试验组患者采用高压氧的方法进行辅助治疗,而对照组高血压性心脏病患者只采用基础治疗方法。分析比较两组高血压性心脏病患者的治疗后满意度、医师对疗效的评分、室间隔舒张末期厚度、左室心肌重量指数等情况。结果 试验组高血压性心脏病患者的治疗满意度、疗效满意度,护理满意度,差异有统计学意义(P<0.05)。试验组高血压性心脏病患者的室间隔舒张末期厚度、左室后壁舒张末期厚度、左室心肌重量指数也得到了明显的改善,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 运用高压氧在高血压性心脏病患者的治疗过程中能够更好的改善心脏功能,进而提升整体的疗效,改善高血压性心脏病患者对疗效的满意度,值得临床进一步推广使用。

【关键词】高血压;高压氧;治疗满意度;疗效观察

【中图分类号】R541.3 【文献标识码】B 【文章编号】ISSN.2095-6681.2016.22.0.02

Effect of hyperbaric oxygen on left ventricular remodeling in patients with essential hypertension

LIU Li-xia

(Hyperbaric oxygen chamber, Hangjinhouqi hospital, Inner Mongolia,Inner Mongolia Bayannaoer 015000,China)

近年来,高血压性心脏病的发病率越来越高,相关医护人员也愈发重视本病的诊治。本文通过高血压性心脏病患者67例,施行不同的治疗方法,论证了高压氧在高血压治疗过程中的重要作用,现详细叙述如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年1月~2015年12月我院收治的高血压性心脏病患者67例作为研究对象,将其随机分为实验组与对照组。试验组34例,男17例,女17例,年龄46~69岁,平均年龄(54.6±8.3)岁,平均病程(2.2±0.9)年。对照组33例,男17例,女16例,年龄45~67岁,平均年龄(53.1±10.3)岁,平均病程(2.4±0.7)年。两组高血压性心脏病患者的一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

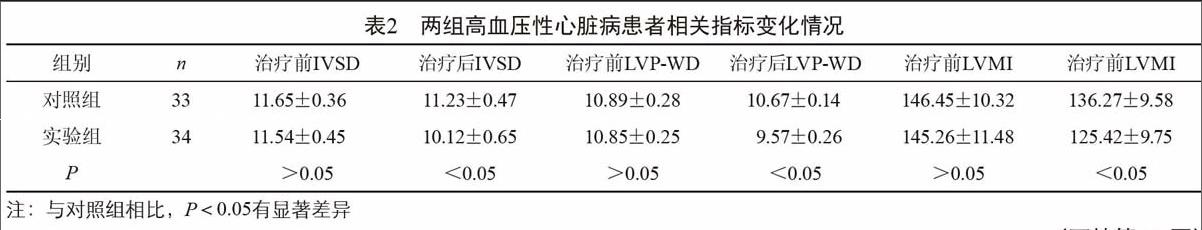

1.2 治疗方法

试验组患者采用高压氧的方法进行辅助治疗,而对照组高血压性心脏病患者只采用基础治疗方法。分析比较两组高血压性心脏病患者的治疗后满意度、医师对疗效的评分、室间隔舒张末期厚度(IVSD)、左室后壁舒张末期厚度(LVP-WD)、左室心肌重量指數(LVMI)等情况。以此来明晰高压氧在高血压性心脏病患者治疗过程中的重要作用。

1.3 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件对数据进行处理,计量资料以“x±s”表示,采用t检验。计数资料以百分数(%)表示,采用x2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

试验组治疗满意度、疗效满意度,护理满意度,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

试验组室间隔舒张末期厚度、左室后壁舒张末期厚度、左室心肌重量指数也得到了明显的改善,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3 讨 论

以往临床上,高压氧治疗主要为脑外伤的辅助治疗方法,对改善脑外伤患者的预后,提高治愈率,降低致残率具有重大的现实意义[2]。左室肥厚是高血压性心脏病患者常见的并发症,高血压病人由于外周血管阻力增强或血容量增加,加重了心脏的负担,久而久之,心脏发生肥厚,继而心脏扩大,影响心脏的功能,而预防和改善左室肥厚能够显著降低心率失常的发生,增加心肌灌注。高血压患者血液动力学负荷常增加。而高压氧能够改善组织供氧,促进侧支循环的开放和建立,降低血液黏度明显改善患者的血液动力学。本次实验,试验组治疗满意度、疗效满意度,护理满意度,差异有统计学意义(P<0.05)。试验组室间隔舒张末期厚度、左室后壁舒张末期厚度、左室心肌重量指数也得到了明显的改善,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,运用高压氧在高血压性心脏病患者的治疗过程中能够更好的改善心脏功能,进而提升整体的疗效,改善高血压性心脏病患者对疗效的满意度,值得临床进一步推广使用。

参考文献

[1] 彭志坚,李继锋,章少波,等.高压氧对高血压性心脏病左心室舒张功能的影响[J].中国基层医药,2010,17(4):439-441.

[2] 朱江英,殷国前,庞进军,等.高压氧预处理超长皮瓣组织血管内皮生长因子、转化生长因子β的表达[J].中国组织工程研究,2016,20(11):1525-1531.

[3] 姚 兰,许 峰,罗 冲,于 攀,董欣鑫,孙学军,刘成军.氢气对高氧致肺泡Ⅱ型上皮细胞损伤的保护作用[J].南方医科大学学报.2015(02).