从科学家与公众互动的视角破解转基因科普困境

2017-03-01王大鹏

摘 要 以转基因为代表的争议性话题的科普一直以来是科学传播领域关注的热点和焦点话题之一。为此,科学共同体、科学家、科学新闻记者、意见领袖、游说团体、广大公众也纷纷发表自己的看法和观点。同时在“反转”与“挺转”之间似乎有不可逾越的隔阂,而两派也各说各话,这一方面是由于缺乏平等对话的平台,另外一方面也在于双方所持的观点也难以“中和”。但是科学传播从来都不是孤立的,我们不能抛开具体的社会情境来谈论某个话题的科学传播问题,因而解决转基因科学传播的困境还需要回归到具体的社会情境中来,同时也要为各利益相关方提供平等对话的平台和机会,从而让科学的辩论回到正当的途径和渠道中来。本文试图从科学家与公众互动的视角探讨转基因科普的困境。

关键词 转基因;科学传播;科学态度;对话

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2016)175-0091-03

转基因对应的英文词语是Genetically modified organism,简称GMO),其直译应为“基因修饰生物”,在国内通常称之为转基因。正式因为翻译的问题,让转基因及其转基因科普被污名化了。因为单纯从字面意义上理解,“转”具有改变的意思,其结果有好有坏,而“修饰”是为了变更好。

同时随着科技的发展,目前的转基因已经发展到了第二代。第一代产品主要涉及到遗产物质被随机地插入到目标植物的基因组中,但是第二代产品越来越多地利用更加微妙和精密的技术,包括同源转基因修饰,基因组编辑,表观遗传修饰。因而转基因这个术语无法准确地描述一系列当前可以让目標遗传变化引入到作物中的广泛技术,比如同源物种的基因转移、精确到植物基因组的定点修饰,以及不改变基础遗传序列的表观遗传修饰。[ 1 ]

近年来,“转基因”多次出现在中央一号文件中。自2007年至今,中央一号文件已有6次明确提及转基因。其中2007年提出要“加强对转基因食品的标识管理”。2008年则强调“启动研究”。2009年和2010年为“加快研究,加快商业化”。2012年为“继续研究”。2011年和2013年,中央一号文件未提及转基因问题。而2014年中央一号文件中的表述为“加强以分子育种为重点的基础研究和生物技术开发”。2016年4月13日,农业部召开发布会,回应转基因领域几大焦点问题,这也是农业部门第一次就转基因问题主动召开专题新闻发布会。

美国皮尤研究中心发布的调查结果显示:57%的受访民众认为食用转基因食品不安全,只有37%认为安全。而受访科学家群体中,88%的科学家认为转基因食品安全,仅有11%的科学家认为不安全。[ 2 ]中国消费者2012年对转基因的接受度从2003年的61%下降到 24%。[3]虽然我们对转基因科普开展了大量工作,也有众多学者呼吁加强转基因科普,[4-6]但是似乎收效甚微。

作为一种技术,转基因是一个高度政治化了的科学研究领域,中国不仅需要转基因技术,同时也需要转基因科普。公众会通过一系列“透镜”来对科学进行理解,包括文化价值、政治立场等。同时社会科学研究的一些理论和结论也有助于我们更好地理解受众,从而促进公众对以转基因为代表的争议性议题的科普。

1 公众对转基因的态度

传统上,科普工作一直是以缺失模型为指导的,这种模型隐含了“科学知识是绝对正确的知识”,以及公众是等待科学知识灌输的“空瓶子”这样一种假设,其目标是补偿公众在科学方面的缺失。[7]希望科学普及可以向广大公众“兜售科学”以促进他们对科学的支持和科学的合法性。[8]并且主要通过政府或者国家利用整掌握科学知识的人来促进知识的灌输和传播,并认为:科学技术都是好的,都是具有无需怀疑的正面价值,自然科学的方法现在或者将来将能解决人类一切领域的问题。然而,社会科学研究表明公众对一个议题具有更多的科学知识和信息并不必然促使他们对具体科学发现的更大的支持,有时候甚至会产生相反的效果。[9]

在科学问题上之所以会出现“知识越多越反动”的情况,部分原因在于公众的“偷懒”行为,即动机性推理(motivated reasoning)和证实性偏见(confirmation bias)。当与公众所持观点相符合的信息在权重上超过不符合公众所持观点的信息时,动机性推理就会出现。这也有助于解释同样的科学信息对不同的人会产生不同的意义,同时也会带来不同的效果。此外,公众会寻求那些与他们的既有想法相一致的人、媒体和信息,所以当人们遇到新的转基因信息时,往往本能地拿它与既定态度做一比较,然后迅速做出决定,自然,多数的决定是回避或拒绝。[10]从证实性偏见来说,人们会根据专家与其观点的一致性来评估专家的公信力。

在对缺失模型进行批评,并借鉴动机性推理和证实性偏见的基础上,我们可以看到知识水平在公众对某个议题的态度方面只占到很小的比重,因为风险意识并不是由公众对潜在危害所具有的知识决定的。而公众在认知上又是吝啬的,他们会采用认知捷径(mental shortcut)来处理信息,公众不太可能会利用可获得的所有信息来做决策,相反,他们会依赖低信息理性(low-information rationality),也就是说,人们不依赖所有可获得的信息,而是依赖于对信息的信任进行决策。

不同的人对科学具有不同的观点,因而也会得到不同的结论。公众,包括科学家,会利用四种“过滤器”(filter)来筛选信息:即读写能力(理解词语和故事意义的能力)、图形能力(学习图形的能力)、计算能力(理解数字的能力)以及“关联能力”(ecolacy)(理解复杂关系的能力)。但是读写能力+图形能力+计算能力并不等于“关联能力”。所以科学家们通过数字来进行传播,而记者和普通公众主要通过文字和图像来进行理解的时候,科学传播的障碍就会出现。

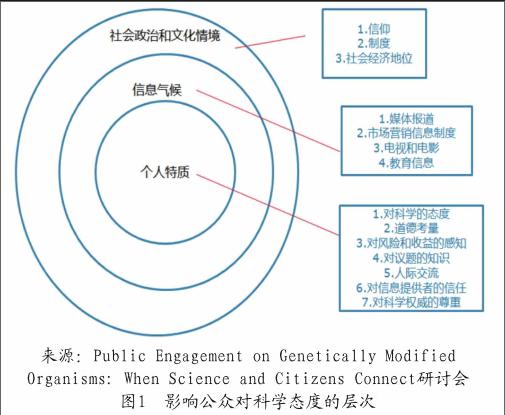

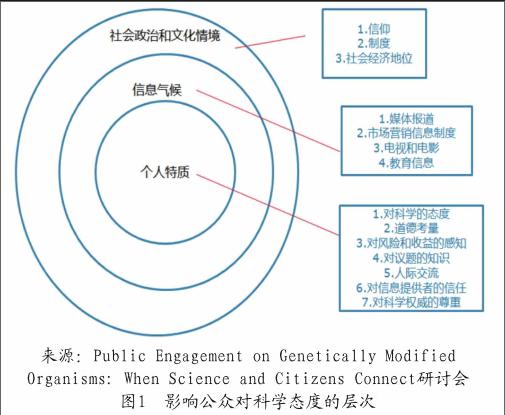

2 决定科学态度的3个层次

Brossard认为公众对科学的态度主要受到3个层次的影响:个人特质,信息气候,社会政治和文化情境,社会科学研究则侧重于影响公众舆论的信息气候(information climate)方面。认知捷径(mental shortcut)对公众科学态度的影响要超过科学知识的影响,而信息气候在一定程度上塑造着人们采用的认知捷径。

框架(framing)理論认为:所有的信息都是参考依赖(reference-dependent)的,并且是基于人们已有的信念的。框架理论会影响受众如何想,影响受众如何处理和储存信息,将受众的注意力引到事实的某些方面,从而使其忽略其他方面。[ 1 1 ]那种认为公众在科学议题方面只会听从科学家的观点是缺失模型的一种思维,在新技术的传播方面,科学家缺乏独占权,因为各种团体都在设置其观点框架。框架帮助公众决定为什么某个议题重要以及帮助他们处理高度复杂的信息。所以公众会从多种渠道获取相关的信息,从这个层面上来说,不存在没有框架的信息。

一个既定的框架信息对于不同的受众具有不同的意义,因为每个受众都会对信息进行过滤,受众对框架信息作何反应取决于他们对释放这些信息的人的看法。而众多利益相关方会通过多种框架对信息气候施加影响,包括大众媒体,决策者,科学家,科研机构部,农民,产业,活动团体,消费者团体等等。而对这些信息的阐释也受到人们的文化,政治立场,对科学的兴趣,世界观,信源以及其他因素的影响。

20世纪60年代末期美国学者格伯纳及其同事通过对电视效果的研究提出了涵化理论(cultivation theory),该理论认为大众传媒具有特定的价值和意识形态倾向,通过“报道事实”“提供娱乐”等形式传达给受众,从而潜移默化地形成人们的现实观、社会观,当大量看电视导致不同社会群体的意见趋同化时,就会发生主流化的后果。当教养效果在人口的某一特定群体中非常突出时,就会发生共鸣。[ 1 2 ]绝大多数公众并不直接与科学家进行接触,相反他们主要从媒体上获取相关的信息,[13-16]所以公众对科学家和科学的印象往往来自于大众媒体的刻画,比如公众对纳米技术的看法来自于诸如《终结者3》的电影,他们对科学家的印象来自于《生活大爆炸》的电视节目和《回到未来》这些电影,所以涵化理论也是媒体对公众科学态度塑造的另外一个方面。

有关转基因的辩论不仅仅涉及到技术层面,而且涉及到伦理、法律和社会的层面,而文化和政治经济情境则是塑造科学传播环境的一个重要维度。在决定一个议题如何被界定方面,文化发挥了重要的作用。有关转基因的文化和社会政治情境就包括监管问题,风险和收益,国际贸易,消费者选择,自然调控等,所以在公众做出涉及到科学议题的决策时,科学有时候只起到很小的作用。当科学、政策和政治被结合起来的时候,科学就存在着被极化和被政治化的风险。科学传播,特别是转基因科普的问题并不在于公众科学素养不足,公众不信任科学,真正的原因在于科学传播环境受到了污染,即对科学事实存在分歧,并且这种分歧被动机性推理和证实性偏见放大。楔形议题(wedge issues)会将公众分为不同的阵营,随着越来越多的科学家和专家的参与,转基因等争议性话题在现代政治中就变成了一个潜在的楔形议题,而争议各方在向其他人传播信息方面都有着十分有效机制,这进一步让转基因科普变得极化。

3 科学与公众对话的构建

通过上述分析和讨论,我们可以看到在对待转基因等一系列争议性议题方面,公众会采用认知捷径来处理复杂的信息,同时他们还受到动机性推理和证实性偏见的影响。科学传播的情境牵涉到文化和价值的问题,因为所有的信息都是被框架化的,不存在没有框架的信息,因而在转基因科普方面,应该从信任的构建、对证实性偏见的抵制等方面进行研究,并让公众作为一个重要的利益相关者参与到科学传播过程中来。

心理学的研究表明:知识水平难以决定转基因态度[16]。同时公众也是多元和复杂的,在2011年开展的公众对科学态度的调查中,英国科学促进协会(British Association of Science)就识别出对科学持不同态度的6个群体,分别为:自信的参与者(Confident Engagers)、存疑的参与者(Distrustful Engagers)、晚期采用者(Late Adopters)、关注者(The Concerned)、漠不关心者(The Indifferent)以及闲散的怀疑主义者(Disengaged Sceptics)。[17]上述6个群体对科学的态度各不相同,因而在开展转基因科普方面,我们应该针对不同的群体采用不同的科普策略。

科学传播有助于抵制科学议题的极化和争议,公众了解越多科学,越有助于他们做出理性的判断和决策,而公众参与科学并不意味着说服,但是“与科学知识的多寡相比,对科学权威的尊重更加能引导人们对转基因的支持,而与科学家的直接接触则有助于消除陌生,建立科学权威。”[18]特别是在公众对科学“兴趣有余,信任不足”的情况下,更应该注重建立公众对科学的“体制性信任”。[19]因而在个人特质层面来说,要通过改善公众对科学(家)的信任、促进公众参与科学来实现公众对科学的理解。

此外,破解转基因科普被极化的困境也需要在信息气候方面采取措施,让转基因科普回到正常的轨道上来。如上文所述,公众获取科技信息的渠道主要来自于媒体报道,同时框架理论和涵化理论在促进公众对科学态度方面发挥着一定的作用,但是媒体上有关转基因等争议性议题的报道大多数以负面为主,因而科学传播者应该主动发起议题,对转基因科普进行议程设置,主动介入传播过程,促进有利于转基因科普的信息气候。

参考文献

[1]House of Commons Science and Technology Committee. Advanced genetic techniques for crop improvement: regulation, risk and precaution-Fifth Report of Session 2014–15. Published on 26 February 2015.

[2]Pew Research Center.How Different Groups Think about Scientific Issues[EB/OL].http://www. pewinternet.org/2015/02/12/how-different-groupsthink-about-scientific-issues/.

[3]Huang J. Qiu H, BaiJ,et,al. Awareness,acceptance of and willingness to buy genetically modified foods in Urban China.2006,46(2):144-151.

[4]黄大舫.转基因科普亟待加强[J].中国政协,2013(24):26.

[5]谷悦.加强科学普及让转基因不再恐慌[J].中国食品,2015(5):92-93.

[6]Qiang W,Chinas scientists must engage the public on GM [J].Nature,2015,519:7541 doi:10.1038/519007a.

[7]刘兵,宗棕.国外科学传播理论的类型及述评[J].高等建筑教育,2013,22(3):142-146.

[8]Lewenstein, B. (2008) ‘Popularisation, in J. L. Heilbron (ed.) The Oxford Companion to the History of ModernScience, Oxford: Oxford University Press: 667–668.

[9]Kahan, D.M., E. Peters, M. Wittline, P. Slovic, L. L.Ouellett, D. Braman, and G. Mandal. 2012. Thepolarizing impact of science literacy and numeracy onperceived climate change risks. Nature Climate Change2:732–735.

[10]范敬群,贾鹤鹏.极化与固化:转基因科普的困境分析与路径选择[J].中国生物工程,2015,35(6):124-130.

[11]王大鹏,钟琦,贾鹤鹏.科学传播:从科普到公众参与科学——由崔永元卢大儒转基因辩论引发的思考[J].新闻记者,2015(6):27-30.

[12]胡正荣,段鹏,张磊,等.传播学总论[M].北京:清华大学出版社,2008.

[13]Nelkin,D.Selling Science:How the press cover science and technology.NewYork:W.H.Freeman.

[14]Sharon Dunwoody. Science Journalism. MassimianoBucchi, Brian Trench (eds). Handbook of Public Communication of Science and Technology[C], First Edition, London and New York:Routledge,2008.

[15]Baur M. Public Attention to Science 1820–2010– A ‘Longue Dure?e Picture. S. Ro?dderet al.(eds.), The Sciences Media Connection –Public Communication and its Repercussions,Sociology of the Sciences Yearbook 28,Dordrecht: Springer, 2012.

[16]新华网.中国科协发布第九次中国公民科学素质调查结果[EB/OL].[2015-9-19].http://education.news. cn/2015-09/19/c_128247007.htm

[17]Department for Business, Innovation &Skills. Public Attitudes to Science, 2014.

[18]范敬群,賈鹤鹏.极化与固化:转基因科普的困境分析与路径选择[J].中国生物工程,2015,35(6):124-130.

[19]上议院科学技术特别委员会.科学与社会[M].北京:北京理工大学出版社,2004.