TD-LTE异构网中载波聚合应用研究

2017-02-28陈其铭陈劭纯张炎炎姚键

陈其铭, 陈劭纯, 张炎炎, 姚键

(1 中国移动通信集团广东有限公司,广州 510000; 2 中国移动通信集团设计院有限公司,北京 100080)

TD-LTE异构网中载波聚合应用研究

陈其铭1, 陈劭纯1, 张炎炎2, 姚键2

(1 中国移动通信集团广东有限公司,广州 510000; 2 中国移动通信集团设计院有限公司,北京 100080)

异构网可以解决未来网络覆盖、容量需求问题,同时载波聚合作为一种成熟技术,可有效提高峰值速率、改善负载均衡。为研究载波聚合在宏小区、微小区共存的异构网中的应用问题,本文测试了宏/微小区间载波聚合的性能,如峰值速率、移动性能等,并与宏小区间载波聚合进行对比,提出了宏/微小区间载波聚合的应用建议。

4G演进;异构网;载波聚合

自第一代蜂窝无线通信网络以来,以宏站为主要构成的同构网规划建设路径延续至今。同构网中的宏站具有相近的功率水平、噪声水平、数据回传方式、相近的服务用户数与QoS等特征,同时其建设较依赖于前期规划,因而无法快速适应城市新建筑的产生、用户流动等带来的射频传播环境改变、分布不均匀业务热点需求等,而城市中居民区宏站选址的困难也为其带来挑战。

异构网(HetNet)是由3GPP组织定义的新网络架构,其核心特点是引入了功率约100 mW至2 W的低功率节点(LPN),包括微站、皮站、飞站、Relay。低功率节点可灵活部署于同构网中的覆盖空洞、新增的业务热点,3GPP围绕低功率节点进行了一系列技术的标准化制定,其目标是适应大容量、全覆盖需求的未来网络,可以弥补宏站在深度覆盖与热点覆盖上的不足,满足未来业务需求。

载波聚合(CA)可将连续或离散的载波聚合在一起,有效提高峰值速率、提高频谱效率等。在异构网阶段,如何合理应用CA,提高异构网网络质量,对未来网络运营具有重要意义。

1 宏微载波聚合

1.1 载波聚合简介

CA可提升单用户上下行可用带宽,从而提升峰值速率,同时保证对于R8、R9终端的后向兼容性。聚合的带宽可为协议所定义的1.4~20 MHz,最大聚合载波数为5个,因此单用户可获得的最大带宽为100 MHz(值得一提的是上行聚合的载波数为低于或等于下行载波数),聚合的载波可有带内连续、带内非连续与带间非连续3种。

CA已成为世界范围内LTE网络重点关注的技术,根据GSA网站统计,截至2016年8月已有147个LTE网络部署CA,1月统计数据显示CAT11终端上已测得600 Mbit/s峰值速率,86个LTE网络启动CAT6 CA系统,其中44个报道可达到300 Mbit/s峰值速率。而在终端方面,目前骁龙820芯片已支持下行3×20 MHz、上行2×20 MHz CA,很多主流手机均已具备支持CA的能力。

对于未来超清视频、虚拟现实等高峰值速率需求业务,考虑技术成熟度、部署成本与终端情况,CA预期成为未来必然部署的关键技术。

1.2 宏小区间载波聚合

宏小区CA是协议规定的典型应用场景,在协议各TR测试内已验证了宏小区CA的可行性与稳定性,同时,截止R11已规定了27种CA配置方案,支持多种带宽组合。此外,3GPP协议中考虑了宏小区CA的各类优化问题,如频段不同造成的路损不一致问题,协议规定了UE对辅小区、辅载波的激活与去激活机制,降低了UE在小区内移动的电池消耗。

1.3 宏/微小区间载波聚合

异构网中的宏小区与微小区间的CA,将成为未来提高网络性能的有效技术,并能解决同构网的诸多问题。

(1)解决局部的热点区域内VR、超清视频等业务所要求的高峰值速率。

(2)提高热点区域吞吐量,吸收业务。

(3)宏站边缘通过部署宏/微小区间CA,通过改善边缘覆盖与峰值速率提升用户感知。

尽管宏/微小区间CA的基本原理与宏小区间CA相同,但宏站与微站间CA仍需要进一步研究与验证。

(1)宏/微小区间CA是否能达到理论增益需待验证。

(2)处于宏站覆盖边缘与宏站边缘微站同覆盖范围内的UE,由于宏站信号较弱,此时UE所获得的峰值速率增益需要验证。

(3)相比宏小区间CA,宏/微小区间CA中UE接收载波功率可能相差较大(分别来源于宏站与微站),宏站信号可能对微站产生干扰,造成切换等问题,此时的载波聚合性能需要验证。

本文主要以上述问题为出发点,并从两个维度展开研究:一是宏/微小区间CA的性能验证,二是宏/微小区间 CA的性能对比,最后从测试结果提出宏/微小区间CA的应用场景建议。

2 宏/微小区间载波聚合性能测试

由于载波聚合应用需要理想传输时延(200 us),受到传输时延限制,现网部署时,采用微RRU拉远的方式进行微站部署。其中,微RRU与宏站共BBU,且微RRU与宏站有部分重叠区域,宏站小区与微RRU小区采用相同时隙配置。文章选取密集城区场景进行测试,其中宏站高度为25 m,三扇区方位角250°,微站高度为10 m,方位角350°。中差点选点原则为信噪比在好点大22 dB,中点10~20 dB,差点-2~8 dB。

2.1 单用户定点速率测试

选取重叠覆盖区域内的好、中、差点,对单用户性能进行测试。宏/微小区间CA开启相比关闭时,目标覆盖区域用户峰值速率提升明显。

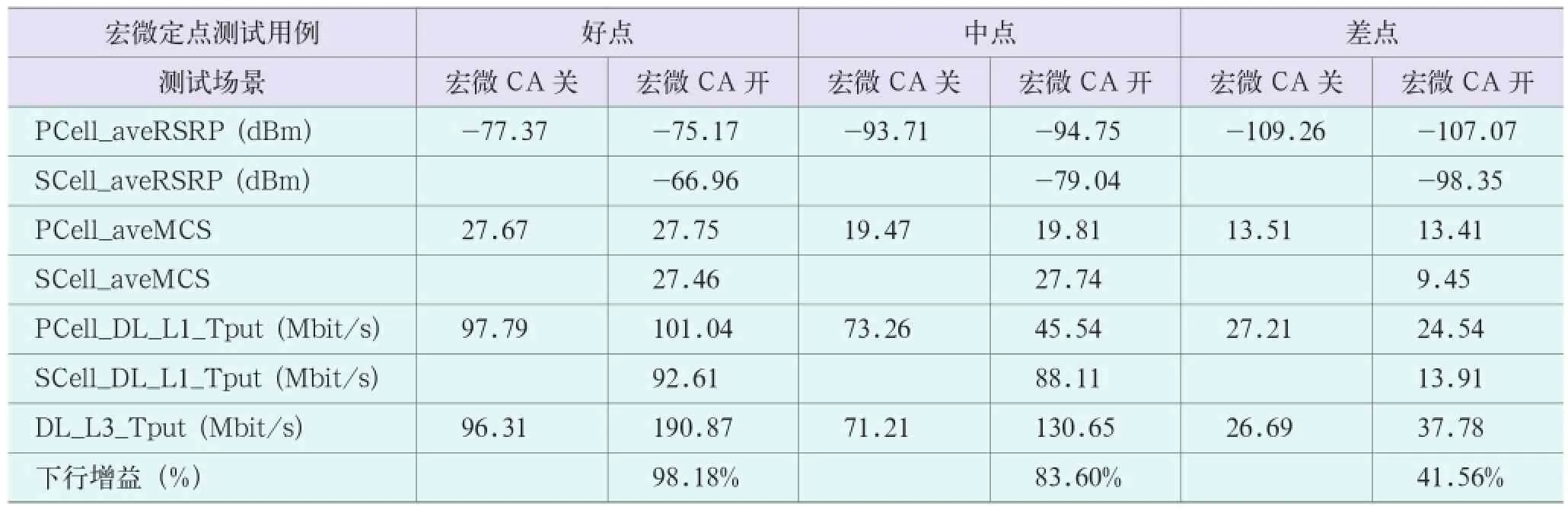

在好点(宏微均好点),峰值速率增益为98%,接近理论值,表明宏微资源均可得到充分利用,在中差点(宏微均中差点),此时宏微站由于信道条件差,无法达到理论峰值,但均可不同程度地体现宏微CA增益,其增益分别达到83%、41%,测试结果如表1所示。

2.2 切换成功率与负载均衡测试

宏微CA开启后,如图1所示,移动用户切换掉坑现象得到缓解,且平均下载速率由57.7 Mbit/s提升至97.1 Mbit/s,增益为68%,平均上传速率由844.9 kbit/s提升至1.43 Mbit/s,增益约70%。

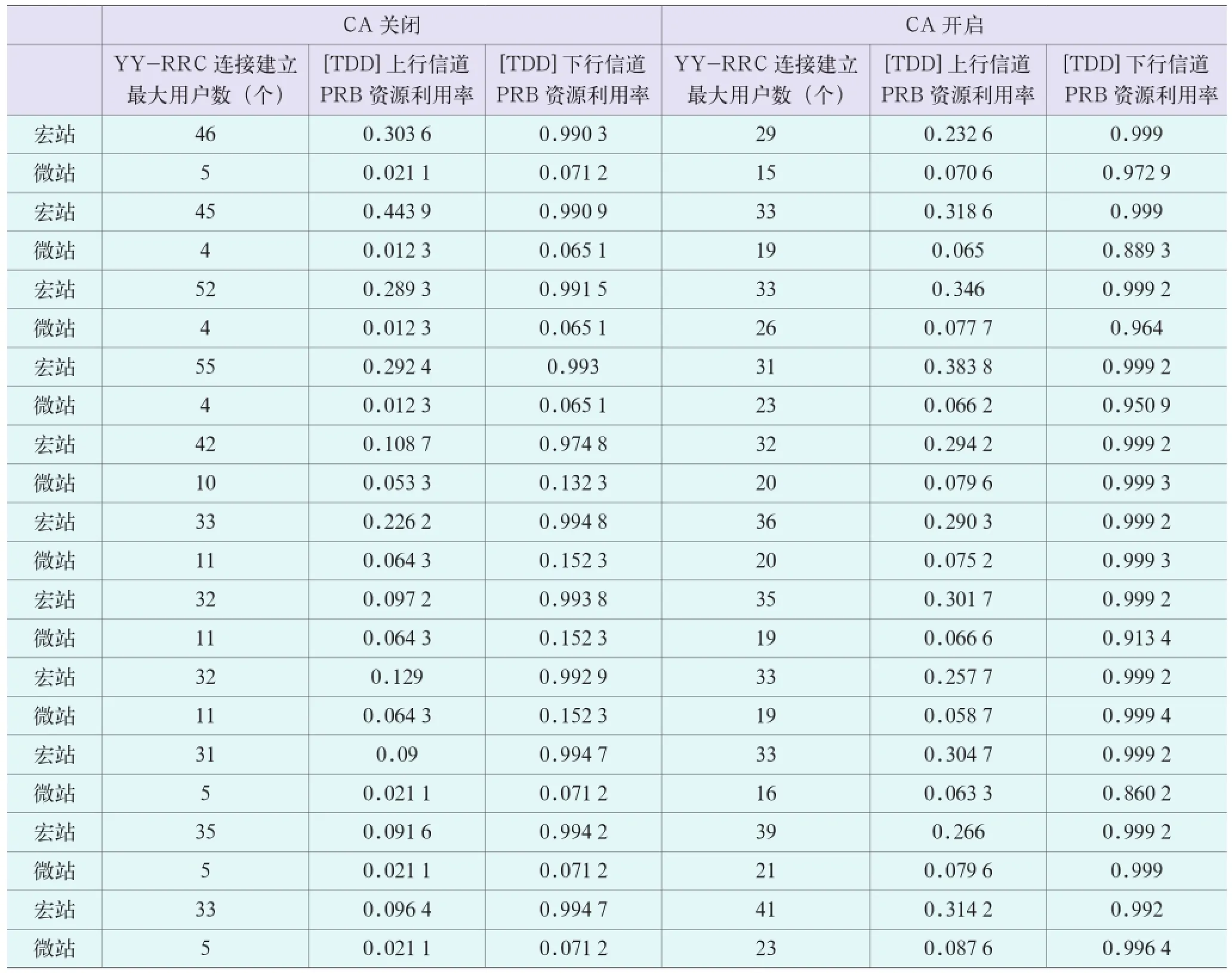

在不开启宏微CA时,用户仅可通过普通的驻留和负荷均衡策略进行宏微负荷分担,小区载波间负荷较不均衡,CA开启有利于小区载波间负荷分布均匀,载波资源可得到有效利用。测试结果如表2所示,开启CA前,微站小区下行信道PRB利用率约7%~15%,宏站小区下行信道PRB利用率约99%,开启CA后,微站与宏站小区下行信道PRB利用率均可达到90%以上。测试数据表明由于载波聚合的负载均衡作用,微站对用户流量进行了有效吸收。

表1 单用户CA开启/关闭对比

2.3 小结

测试结果显示,在近点,单用户可获得宏/微小区间CA理想增益,获得理论峰值速率,用户体验将得到明显提升,在差点亦有41%增益。对小区而言,宏/微小区间CA的开启则有助于提高切换成功率、优化负荷均衡。

3 宏小区间载波聚合与宏/微小区间载波聚合性能对比

本节着重考察在弱覆盖区域的两种方案:方案1新增宏站载波并开启CA,即宏小区间CA,方案2在弱覆盖区域新增LPN并开启宏/微小区间CA。我们在与第2节所述的相同测试区域进行了两种方案对比测试,主要对比定点速率、移动场景速率两个方面。

3.1 速率对比测试

图1 载波聚合关闭(左)/开启(右)切换与速率性能对比

表2 载波聚合关闭/开启负载均衡对比

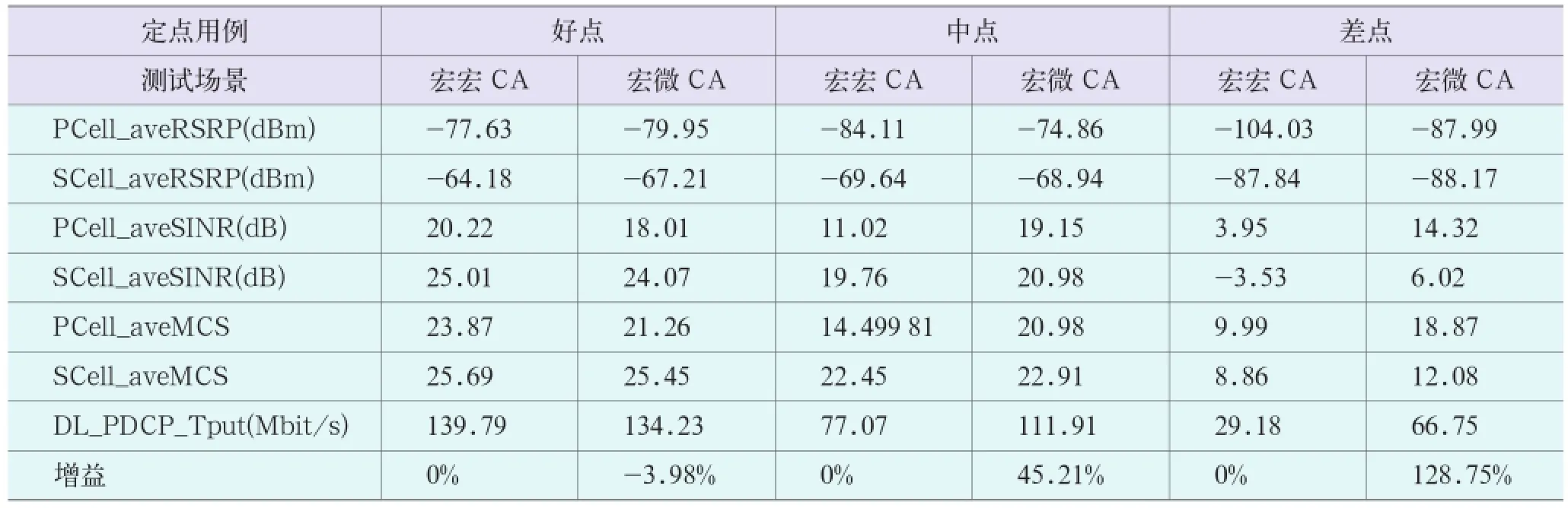

如表3所示,在宏站覆盖越差的区域,部署微站并开启宏/微小区间CA,下行峰值速率增益相对较高。在小区指标统计方面,两种方案在好点吞吐量相当,在差点方案2吞吐量则获得超过120%增益,优于方案1,我们认为主要原因微站部署于弱覆盖位置。

3.2 移动场景速率对比

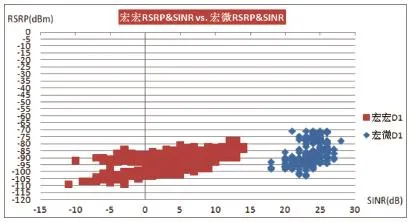

本测试选取宏站与LPN重叠覆盖区的路线,由LPN好点步行移动至差点,对其移动性能进行对比测试,由图2可见,由于微站针对宏站弱覆盖的中差点进行部署,故方案2在RSRP、SINR覆盖指标上均明显优于方案1。

表3 方案1/2定点速率对比

图2 移动下RSRP、SINR对比

3.3 小结

上述测试结果显示,在宏站覆盖较差的区域,相比宏站新增载波并开启宏小区间CA,部署微站并开启宏/微小区间CA在下行峰值速率、吞吐量上优势明显,在宏站覆盖较好区域则增益不明显。同时,在移动场景下,宏/微小区间CA在吞吐量、RSRP、SINR指标显著优于宏小区间CA,这主要归因于微站对弱覆盖区域的近距离覆盖。

4 宏微载波聚合应用场景及部署建议

由第3节测试可见,对于宏站弱覆盖区域,部署微站并开启CA在吞吐量与覆盖等指标上效果良好,据此,我们从两个方面考虑宏微CA的应用场景。

4.1 宏微载波聚合组网应用建议

3GPP协议36.300提出了5种载波聚合的组网应用场景,其中包括3种宏站应用场景与两种宏微间应用场景。协议的宏微应用场景中,微站可部署在宏站覆盖范围内,或者部署在异频小区边缘,扩展异频小区覆盖范围,与宏站采用带间CA,对于协议的此两种组网场景建议开启宏微CA。

除上述两种协议建议场景外,结合测试结果,对于宏站边缘存在的弱覆盖区域,本文建议部署微站并开启CA,在解决弱覆盖、盲区覆盖的同时可较大改善该区域用户体验。

4.2 宏微载波聚合场景应用建议

根据CA协议与原理要求,CA仅可发生于同覆盖的多频点小区场景。对于现网4G网络,城区基本实现了F频段连续覆盖,D频段热点覆盖,但对于郊区、农村等区域,由于业务需求相对较小,基本为F频段单层网覆盖。根据现网状况,我们对应用场景有如下建议。

(1)城区中存在热点需求的场景,如大型场馆、密集商业街区、交通枢纽等可在部署微站吸收热点流量同时开启CA,可提高用户体验,提升频谱效率,加快热点流量吸收。

(2)对于郊区、农村等仅存在单层覆盖网,业务需求不大的场景,缺乏CA开启网络覆盖基础,且不建议为开启CA新部署站点。

4.3 宏微载波聚合实施与工程因素分析建议

CA仅需后台软件操作即可开启,在具体使用过程中,应注意检查设备版本是否支持并进行软件版本升级。此外,由于载波聚合仅在站间重叠覆盖区域使能,故在工程上需要注意以下因素。

(1)应精准化微小站的规划建设,确保目标覆盖区域获得重叠覆盖,从而获得CA增益。

(2)对于需要采取多个微站进行面积较大的覆盖盲区、 弱覆盖区域、热点区域覆盖时,应评估宏微载波聚合、微微载波聚合能效,选取能效较高方案。对于多个微站共同覆盖的区域时建议采取微微载波聚合,对于多个微站重叠覆盖区较小,但在宏站覆盖范围内时,建议采取宏微载波聚合。

5 总结

本文对异构网下宏微CA的性能进行了测试,并对比了宏小区间CA与宏/微小区间CA性能,对吞吐量、下行速率、切换成功率、移动场景下行速率等关键指标进行了测试。

测试结果表明,宏/微小区间CA在未来异构网中可充分发挥性能,在好点增益可接近理论值,在中差点亦可不同程度地体现出宏微CA的增益,并有助于优化切换成功率、负载均衡,因此,对于异构网中的边缘或业务热点区域,通过新增微站并与开启宏/微小区间,CA可以成为提高区域的网络质量与用户体验的有效方案。

基于测试结果,我们建议宏微CA应用于如下场景。

在城区宏站覆盖边缘的热点、盲区、弱覆盖区域,在频谱资源充足的条件下,采取新建微站并开启宏微载波聚合功能,可显著提升该区域用户的速率和感知,对话务热点的容量提升效果优于宏基站上新增载波。在业务热点区域,利用微站覆盖面积小的特点,可在一个宏站扇区下部署多个微站进行热点覆盖,微站间进行同频复用,并同时与宏站进行载波聚合,可较好吸收区域业务流量。同时,部署宏微CA应注意评估场景应用宏微CA的必要性,应进行微站的精细规划建设,充分发挥CA效能。

[1]Lopez-Perez D, Guvenc I, De l R G, et al. Enhanced intercell interference coordination challenges in heterogeneous networks[J]. Wireless Communications IEEE, 2011, 18(3):22-30.

[2]Ghosh A, Zhang J, Andrews J G, et al. Fundamentals of LTE[M]. Prentice Hall Press, 2010.

[3]周渝霞. LTE-Advanced系统中的载波聚合技术的研究综述[J].电子质量, 2009(9):37-40.

[4]程顺川. 载波聚合技术在LTE-Advanced系统中的性能研究[D].北京:北京邮电大学, 2010.

Study of carrier aggregation application in TD-LTE heterogeneous network

CHEN Qi-ming1, CHEN Shao-chun1, ZHANG Yan-yan2, YAO Jian2

(1 China Mobile Group Guangdong Co., Ltd., Guangzhou 510000, China; 2 China Mobile Group Design Institute Co., Ltd., Beijing 100080, China)

Heterogeneous network is the evolution network meeting the coverage and capacity demand in future network, while carrier aggregation, as a mature technology, would help improving peak rate and load balance of network. In this article, aimed at better applying CA to HetNet, we tested the CA performance between grand station and low power nodes, such as peak rate, performance in movement. We then proposed the suggestion of CA’s application scenarios by further study the CA performance of between GS and LPN.

4G long term evolution; heterogeneous network; carrier aggregation

TN929.5

A

1008-5599(2017)02-0010-06

2016-11-07