赣东地区竹桥村古建田野调查

2017-02-28范霄鹏仲金玲

范霄鹏,仲金玲

(北京建筑大学,北京 100044)

赣东地区竹桥村古建田野调查

范霄鹏,仲金玲

(北京建筑大学,北京 100044)

竹桥村是“金溪书”的发祥地和主要承印地,位于江西省抚州市金溪县双塘镇,至今仍保存着完整的村落形态、古老的民居建筑和大量的文化遗存。古村中的古驿道、古井、门楼、街道、水塘、民居建筑无不彰显着竹桥村独有的布局特色,公共建筑及祠堂雄阔浑厚的建筑格局也透出传统宗族血缘文化的庄严。文章在实地调研的基础上,结合研究相关文献,从竹桥村的区域生境、形态特征以及民居建造3个方面进行分析,揭示赣东地区竹桥村村落建构类型及特点。

赣东地区;金溪县;竹桥村;传统建筑;田野调查

1 村落的区域生境

以临川为中心的地区有其区域人文和自然的生境,人文生境方面属江右民系,有独特的语言、信仰、风俗和建造技艺;自然环境方面则丘陵环绕,武夷山脉和雩山山脉绵延东、南、西三面,地形南高北低向鄱阳湖平原倾斜。

1.1 村落概况

竹桥村位于江西省抚州市金溪县双塘镇,距离金溪县城约10 km(图1)。村落现有保存完好的明清建筑108幢,目前仍可居住,其中明代民居8幢,明代祠堂1幢,其他为清代建筑,均为清一色的青砖灰瓦,建筑面积共20 976 m2。村落内街巷格局,保存完好,老宅民居很少拆毁,村民新居多建到村落外围,所以竹桥村的环境风貌基本没有受到大的破坏。老屋中的木雕石刻,由于在动乱年代,村民多用泥糊纸盖保护起来,因此大都完整地保留下来。竹桥村是一个古风犹存的保存较好的古村落,2009年被评为“江西省历史文化名村”,2010年获“中国历史文化名村”称号。

图1 竹桥古村区位分析图

1.2 村落的历史沿革

竹桥古村现有206户,共820人,皆为余姓,始祖为唐吏部尚书余褐之长子克忠公,于5代从福建昭武来上幕镇任守统军,居家金溪火源,传13代至文隆公,于元中早期(1300年)迁到月塘建设村落,后更名为竹桥村。从文隆公始迄今传25代,约700年历史。历史上文风昌盛,农耕与儒商并重,虽未出过大官,但却有重商的传统,其中有几个世代经商的大家族[1]。

1.3 村落的自然环境

竹桥村所在的金溪县是临川文化的发源地之一,是江西省抚州市下辖的一个县,位于江西东部、抚河中游,地处武夷山脉与鄱阳湖平原的过渡地带,丘陵、谷地、山脉、平原地形皆有,呈梯级分布,地势由东南向西北倾斜。金溪境内地貌以丘陵山地为主,河流水系发达,河谷平原开阔,土地连片集中,适宜农耕聚居。

竹桥村坐落于平原与丘陵相接的岗地山麓,周边农田平坦且肥沃(图2),现种有脐橙和黄栀子。田地与村庄之间溪流如带,便于聚居生活和农业灌溉,溪流之畔存有历史上的紫澜阁遗址,点出藏风纳气的聚居之地。村庄背靠植被和竹林茂密的山丘,村口有四人合抱古香樟树一株,大约有700年,下有锡福庙(图3),庙前有口塘。古香樟树和锡福庙收束着村口的空间,也标示出村庄的形象,一派鸟鸣山幽的耕居景象[2]。

图2 竹桥村周围自然环境

图3 竹桥村村落入口处锡福庙

1.4 村落的人文生境

江右民系在临川地区形成了发达的文化传统,宋时文风尤其兴盛,其特征鲜明且传承脉络清晰,如心学与诗派等;有独特的信仰和辈出的文化人才,如陶渊明、陆九渊和王安石等。地区的文化传统造就了繁荣的读书和印书状况,竹桥古村中尚存的“拜石”(图4)与曹秀先所提的“对云”(图5)等题记,均反映出文风与学风之盛。竹桥村也是我国印刷术的一个起源地,是“金溪书”的发祥地和主要承印地。

竹桥古村有着儒商并重的文化传统,弃农经商和弃学经商的现象较为普遍,竹桥建村后,科举出身的大官虽少,但从商的人多,富商除向朝廷捐款,还对村落中修祠、建庙、修砌道路、捐资办学等提供了相当的经济基础。

图4 竹桥古村中尚存的“拜石”

图5 曹秀先所提的“对云”

2 村落的形态特征

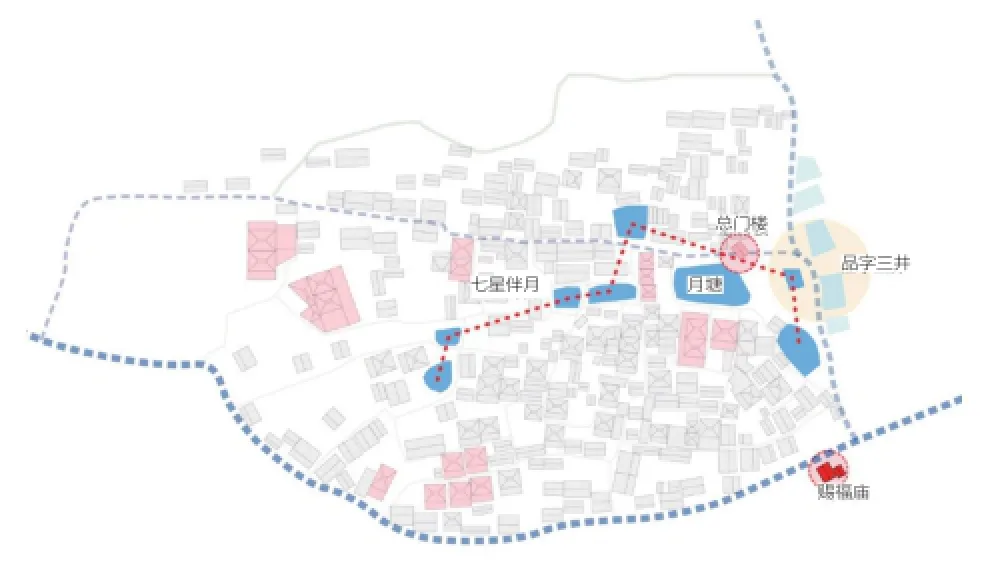

竹桥古村的形态结构主要由1条古驿道、3口古井、4座门楼、6条街道、8方水塘和13条巷弄联系民居建筑而组成。从空中俯瞰整个村落,形似一把巨扇(图6)。

图6 竹桥古村总平面图

2.1 村落的布局结构

古驿道从南向北通过村前,村庄入口门楼前石栏围出“品”字形排列的3口水井,不仅为村庄提供了饮用水,同时将为人、为学、为商的品德教育寓于古井的实体形态之中。村落内溪流自北向南贯联起村中的7口水塘,水溏均由石块砌成,并环绕月塘,构成“七星伴月”的环境意象,也为村内人们的生活提供了洗涤用水和环境用水。村后有3个山门直通后山,为防盗防匪而立(图7)[3]。

图7 竹桥古上门楼

竹桥村由一个总门楼与上、中、下3个门楼加以统合道路,构成了整个聚落空间结构的骨架,依托骨架道路生长出多条小巷连接各户的民居建筑。村庄的总门楼为屋宇式,上门楼为牌楼式,中与下2个门楼为门洞式,建造等级的差异构成了村庄空间结构序列,总门楼统领空间形象,下门楼设为村庄的避难退路。门楼内房屋俨然,幢幢相连,宅栉邻比。围绕石砌的水塘建设民居建筑,弯曲道路与沟渠相互交错共同关联起村庄中的水塘和民居建筑群。村中宽窄不同的枝状街巷均以宽厚的青石板铺砌,形成纵向连贯的石板道,青石板通道间则填充石块。由于3个方向的街巷汇聚在中门楼处,场地之上铺砌的青石板铺形成了“本”字,也表达出对后人的教育意味(图8)[4]。

图8 竹桥古中门楼

2.2 村落的景观元素

村落的空间景观元素主要有古驿道、古井、门楼、街道、水塘组成。

古驿道是由金溪县城到东乡县的通道,为竹桥先人买卖经商,与外界沟通的主要通道。古驿道所在村庄入口处有锡福庙、3口古井和惕区公祠。锡福庙,又称社公殿,为村民喜丧节庆祭祀之处。庙后立有700年树龄的古樟,庙内竖有碑刻一块,庙前为全村总把水口,全村生产和生活用水均从此流向村外,水口处有一方水塘。3口古井外圆内方,成品字排列,意为做官、经商、务农都要讲“品德”,古井周围均有圆形石板护拦围合(图9)。惕区公祠又称石松堂,为康熙二十年任今山东邹平县知县的余为霖晚年著书之处。

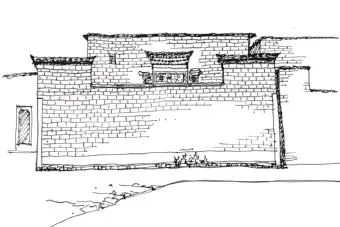

4座门楼包括总门楼、上门楼、中门楼和下门楼。总门楼始建于明初,“远案崇蔺岭,近案黄婆岗”,依旧山脉走向,充分利用地势(图10)。咸丰七年被焚烧,历经道光、咸丰两次大修后概遵原貌,20世纪80年代初,拆除梢间和大门,但砖木结构依然保存完好。上门楼又称“谏草传芳”门(图11),建于乾隆三年,门面为垂花式四柱三开门红色石质方料构架,牌楼式结构,后有倒座,倒座为砖木结构,为纪念宋代先祖余昌言向皇帝书谏得到采纳而建。中门楼为典型的石库门,形似官帽,门前有条石铺而成的“本”字,门楼里面有条石铺而成的“人”字,象征“天人合一,人本结合,以人为本”。下门楼也叫“光禄世第”门,砖石结构,并镶嵌碑刻一块,门楼内地面保存由红黑两色卵石镶嵌而成的太极图案。

图9 竹桥村古井

图10 竹桥村总门楼

图11 竹桥村上门楼

6条街道包括中门街、上门街、下门街、直街、应宿街、文林街,基本建于元代中晚期和明代早期,均用条形青石板和鹅卵石铺就。

8方水塘包括:六房路尾端2方,上门楼对面2方,下门楼对面2方,文隆公祠对面1方,共7方水塘布局形同北斗七星。中门楼对面还有1方水塘如园月般的称为月塘,竹桥村最初的名字月塘村也是因此得名,水塘的主要功能是为消防、防盗和生活用水,8方水塘组合在一起形成“七星伴月”之象(表1)。

表1 竹桥村现存部分建筑相关信息表

3 民居建造

3.1 建筑形制

竹桥村现有大部分为明清时代的民居建筑,建筑屋顶均为硬山顶,建筑围绕天井院建造为其基本形制,因民居建筑的规模不同,有单进天井和多进天井之别。有民居大门居中开设,进门正对天井院落;也有民居大门东向开设,通过前院转向进入内天井。天井式的民宅和木石窗枢,形成完整的采光系统(图12)。

图12 民居中的天井院落

村中民居较为密集而设风火墙,高高的马头墙(图13)与不同形式的风火墙均有消防作用,耸出屋面的墙体轮廓平缓,使得建筑造型丰富且舒展;建筑墙体大多为青砖清水墙,历经风雨,墙体屹立不倒,墙面平整。民居屋后顺着巷道有排水沟,水从排水沟流入水塘,再从水塘流向村外,形成完整的排水和防潮系统。

图13 民居中的马头墙

3.2 建筑结构

民居建筑的建造普遍是以穿斗木屋架为主体结构,青石墙基+小青砖空斗墙身+灰瓦为围护结构,也有夯土墙体的构造做法。民居中间的天井,上设活动格栅用于采光且遮挡阳光直射,下为石砌的池槽,并在边角开槽以便架设木板铺平。建筑入口大门为石框砖砌,贴墙门楼飞角高耸、装饰华丽、雕刻丰富(图14)[5]。

图14 镇川公祠入口大门

村落中位于六房路的余国民老屋,三堂直进,两个天井,两道屏风,月梁构架,方形石质柱础,前堂屏风两侧的柱础,前半个是花瓣棱角,弧形上翘形;后半个靠天井一面的是倒莲瓣纹圆鼓形。中后堂前沿分别有两根粗壮的抬梁,结构形式较少见。

3.3 建筑装饰

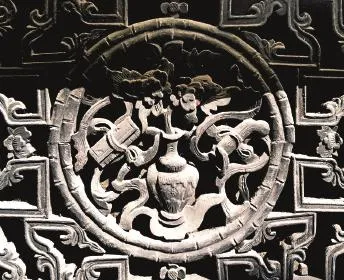

竹桥村民居建筑之上的装饰多样,装饰题材、雕刻部位各不相同。门楣、屋檐、雨檐及屋内墙壁、门柱、窗棂、柱础、枋头、天花板等多有雕绘装饰。其装饰艺术价值主要体现在古建筑上的石雕、砖雕、木雕和灰塑等雕刻艺术上,石雕多在柱磉、门框和墙基之上,尤以青石墙基和屋内柱础的雕刻样式丰富(图15);砖雕多在入口门楣、檐下等部位,更是巧夺天工、美轮美奂;木雕在梁柱、枋头、门簪和窗棂等部位(图16);灰塑在入口贴墙门楼之上,表现出民居建造在构筑和装饰雕刻上的匠心独运。

图15 青石墙基上的石雕

图16 窗棂上的木雕

4 结束语

竹桥村在布局结构上充分考虑到生产、生活、消防、防御等居住功能,并将风水学融入其中;在建筑风格方面,竹桥村结合地域自然环境和历史文化传统,形成了具有特色的整体风貌,青灰高墙、黛瓦屋顶,风格统一却富于变化;在空间功能方面,其建筑外部空间与内部空间无不处处与人们的生产生活有着密切关联;在很多细节和尺度上首先考虑的是居民的需求,众多保护完好的明清时期历史建筑,亦不可多得;在建筑装饰方面,雕刻艺术技艺精湛,讲究装饰纹样细节。整个村落建设天然与人工和谐统一,规划独具匠心,建筑气势恢宏,韵味质朴悠远,不仅展现了古村落美好的生活图景,也是我国传统民居营造技术和文化内涵的重要体现[6]。

[1]吴泉辉.品德为先、耕读与儒商并重的竹桥古村[J].南方文物,2010(2):146-147,151,169.

[2]许小轩.竹桥古意[J].江西画报,2009(3):26-29.

[3]莘冈.竹桥散记[J].江西画报,2013(1):17-22.

[4]丘勤.书香濡润的金溪古村落群[J].旅游,2013(8):22-27.

[5]范霄鹏,薛鸿博.传统民居:建筑文化的基础载体[J].中国勘察设计,2015(4):64-67.

[6]单德启.中国乡土民居述要[J].科技导报,1994(11):29-32.

Ancient Architecture Fieldwork Survey of the Zhuqiao Village in the East of Jiangxi Province

FAN Xiaopeng,ZHONG Jinling

(Beijing University of Civil Engineering and Architecture,Beijing 100044,China)

Zhuqiao village which located in Shuangtang Town, Jinxi County, Fuzhou City, Jiangxi Province, is the birthplace and main printing area of Jinxi Printing. Zhuqiao village has preserved acomplete village form, the ancient residential buildings and a large number of cultural relics. The ancient post roads, ancient wells, gatehouses, streets,reservoirs, residential buildings in the ancient village are all showing the unique layout of the Zhuqiao village features. The Public buildings and shrineswide and vigorous architectural pattern also revealed the traditional clanblood culture solemn. This paper is based on field investigation and combine with researching related literatures, analyze the regional habitat,morphological features and residential construction of Zhuqiao village, reveals the construction type and characteristics of the Zhuqiao village in the east of Jiangxi province.

the east of Jiangxi province;Jinxi county;Zhuqiao village;traditional building;fieldwork survey

TU241.5

A

范霄鹏(1964-),男,教授,博士,主要研究方向为地区乡土建筑与建筑文化研究。E- mail:anebony@vip.sina.com.

国家科技支撑计划课题“传统民居聚落基础设施完善与使用功能拓展关键技术研究与示范”(2012BAJ14B03)