基于工商管理教育实践的教育供给侧改革的内在逻辑

2017-02-27魏农建

魏农建

(上海对外经贸大学,上海 201620)

基于工商管理教育实践的教育供给侧改革的内在逻辑

魏农建

(上海对外经贸大学,上海 201620)

随着移动互联网技术及应用的迅速普及,信息技术与教育正在深度融合。在数字化兴起的时代,如何从工商管理教育规律出发,深入探究管理教育的结构性改革,寻找到供给侧改革的动力、主体以及目标,提高教育资源的使用效率,进而提升工商管理教育的质量,将是教育供给侧改革的一个重点。本文结合多年高校教学改革实践和文献对教育供给侧改革的内核进行分析。分析认为,教学自主权程度决定了供给侧改革的动力大小;教师是供给侧改革的主体,而教育质量和效率的提升是供给侧改革的目标。改革成功的标志在于教师队伍的水平提升和学生自我学习能力的形成。

供给侧;工商管理教育;教育质量;效率

1 问题的提出与边界界定

随着移动互联网技术及应用在大众生活的普及,高等教育领域出现了一系列的新事物如慕课Massive Open Online Course)。“MOOC”在国外已经成为一种蔚为壮观的显学(王海波,2015);成为直接冲击高等教育现行教学方法的原子弹,其影响力的作用之强、范围之广、深度之深已经让我们发出“传统课堂”与“教师队伍”是否还有必要存在的呼吁和思考。为什么要关注慕课?慕课的出现有着深刻的时代背景、巨大的现实需求和广阔的应用前景。当社会知识总量呈现爆炸式增长,反映出基于课程的大学教育对知识传授的速度越来越滞后于知识增长的速度。同时,随着信息技术的日新月异和广泛应用,知识的创造和产生呈现出数字化知识经济时代特有的“网络化形态”,传统教育已无法满足网络化知识产生、传播和应用的方式。受教育者亦亟需一种满足其即时性、互动性、虚拟性、参与性和控制性等学习特点的新型数字化学习资源,用以支持混合学习、翻转学习、碎片化学习、移动学习、泛在学习、个性化学习。因此,慕课的出现,是基于新环境下对高等教育改革的一种尝试,也从侧面反映传统高等教育面临着严重的生存危机。在移动互联的新环境中,教育资源的重构和深度开发就成为一种必然的趋势——学习已经是人类人生旅程的必修课,学习同时必须是有效率的。

本文基于慕课热引出目前高等教育供给无法满足社会教育需求的客观事实,我们需要思考高等教育供给侧的改革立足点应该是培养学生具备掌握系统学习以及再学习的能力,能够持续适应新环境要求。目前正在深化的高等教育改革是一项复杂而又长远的重大工程,客观上应该明确问题,理清关系,辨明内在逻辑,而不能总是陷入教育改革的“西西弗思困境”,即一方面改革的必要性和必然性已成为一种常识,似乎所有的教育问题都可以通过改革来解决,对改革的崇拜和冲动总是推动一轮又一轮的教育变革。另一方面,改革又总是会出现异化,背离改革的初衷和本意,一轮又一轮的改革往往最后都会沦为形式化和仪式化的活动(孟照海,2015)。所以本文立足于环境与趋势,从教育资源的供给入手,以工商管理学科为例,整体思考高等教育改革的内在逻辑。

教育供给侧的改革(涉及教育价值链结构调整、学生和教师的主体供给,教育资源的来源和使用的客体供给),必然涉及教育的结构和质量,其核心是教育资源使用的效率,而其重点在于高等教育培养什么样的未来人才。我们需要考虑,在移动互联时代,管理去中心化的客观现实要求我们的教学结构做出必要的适应型调整;需要我们对教育质量有一个社会适应程度的思考——好学生的标准是什么;需要有远见的思考在智能技术持续推进下的人才标准(智能对话的出现,已经开始将一般化的知识转化成了标准化的机器语言);需要对教学内容以及教学手段的采用和应用做出科学的决策。由于管理牵涉到制度和文化,所以,管理作为一种科学与艺术的结合,同样需要在教育体系的设计中体现这种与其他类教育不一样的特点。例如,教学课程的设计,要摈弃原有的层次分类的方法:即基础类、核心类、选修、必修等等。可以按照其功能分为:管理工具类课程、管理专业类课程、人文知识类课程、实践类课程。要灌输“分布式管理”的思想和手段(作为网络管理的发展方向,分布式管理指通过将管理任务分布到多个网点的多个服务器及多个人身上, 而使管理信息系统部门能够管理好大型网络环境的一种方法)。分布式管理的出现不仅是网络管理规模化效率化的需要,更是基于三个方面客观事实:一是形式与内容是管理要素的分散性。企业管理要素的分布式特征首先是其分散性。分散性意味着, 企业知识不可能被某一个人或群体(团队、部门)所集中拥有或控制。二是关键是人员认知的分布性。根据分布式认知理论, 个人的认知不是孤立地限于自身, 而是与认知环境交互作用的结果, 即“分布式认知是一个包括认知主体和环境系统, 是一种包括所有参与认知的事物的新的分析单元”(Salomon, 1993, 周国梅等, 2002)。三是有能够适应环境管理要求的信息技术的支撑。移动互联网信息技术将管理资源突破空间限制的连接,使得企业内部资源共享机制可以建立,以实现包括知识等主体要素的分布式处理。改革是一种新观念和新方法的引入,但这一过程必须经历实践者工作知识的“过滤”(孟照海,2015)。

以上的思考,都是出自于对环境和未来变化趋势的判断(教育互联网化、教育国际化和学习泛在化等),是结合实践对新理念与新方法(分布式管理与教育资源与信息技术的深度融合)的过滤。在新环境设计符合社会需要的教育产品与教学体系,需要立足于对环境和未来发展趋势的精准判断。而涉及到工商管理类各专业的实践改革,它不是那种可以悠闲地躺在象牙塔中进行所谓模型设计的专业,而是更需要接地气,即立足于企业经营实践,不仅坚持以商业实践为问题导向,更关注社会发展趋势中新的管理问题。新的理念和方法是工商管理学科教育改革所肩负着的责任和义务。

2 工商管理教育供给侧改革必要性分析

工商管理教育,是历史较为古老的行业的管理教育。从目前的分类来看,包括:运营管理、供应链管理、质量管理、库存管理、收益管理、预测管理、战略管理、人力资源管理、营销管理、创业管理、跨文化管理、组织行为学、创新与技术管理、管理学研究方法等等。国外的工商管理专业在教学过程中强调两点,一是柔性的学习计划。美国工商管理本科学生有充分选择课程的权利,并能够设计符合自身兴趣的课程体系,“人本中心”的教育理念在美国大学商学院学生课程选择上显现得尤为充分。例如,美国宾大沃顿商学院信奉“学生塑造自己的教育”为了贯彻这一理念,沃顿商学院实行“柔性课程方案”给本科学生提供大量的机会学习文理科、工科、护理、交通、教育、政府行政、法律、社会政策等多方面的知识,并且学习的课程不受限制,学习的方式也不受限制。每一学期学生们不仅在沃顿商学院上课,而且必须在别的学院上课。事实上,学生在毕业前至少43%的课程是在其他学院学习的,商学院还提供给学生其他学校的学习计划。二是多元的实践教学。主要包括三个环节,即课内实践环节、课外实践环节和校外实践环节。课内实践环节包括案例教学、计算机模拟、课程讲座。课外实践环节主要包括暑期学院项目、合作研究、学术报告会、研究基金。校外实践环节包括社区志愿服务、实地考察、担任咨询顾问、休学一年海外实习等。

考虑前述的教育供给侧改革的环境,下一步的工商管理类专业的发展需要深入分析外部的环境。目前,整体办学环境的不确定因素增加和影响力扩大是一个基本态势,优质师资和学生的来源竞争,不仅使得国内高校间竞争态势愈演愈烈,而且国外知名高校的国内分校纷纷设建,进一步冲击着高校原有的招生市场格局,也对国内高校的办学条件和能力提出了极大的挑战,而且现在根本无法准确预料主管部门对此的态度,如此,也让国内高校的竞争环境发生了与以往根本性不同的变化。竞争不可怕,担忧的是竞争的资源提供或条件不一而存在着从转型的开始,就陷入了弱势漩涡的风险。

外部的期望值变化是我们直接面临的实际问题。按照目前中国的大学评价体系的要求,我们的学科建设、师资结构以及经费来源与国外都有着较大的距离,而且这种距离不是可以通过自身的能力在一个较短时间予以解决的,所以,大学本科教育水平的提高是一个长期的战略任务,来不得半点的松懈。其中的核心问题又是师资队伍的建设——即如何实现持续性保持人才高地的水平与地位。为此,要思考转型中的现有资源与可利用资源。其中,师资队伍的现状比例(职称、年龄、学历);学术研究水平(论文数和科研项目的数据),教学研究水平(同前);学生来源地多元化等等均是基础资源。

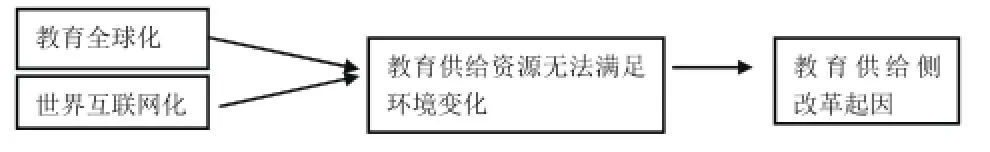

当前,移动互联网的普及使得我们的教育环境更加动态、更加开放,强调互动、全球化,新环境客观上要求高等教育供给侧不断改革。其中两个环境相关数据可以说明高等教育在供给侧改革的迫切性。一方面,国内学生高中毕业选择出国寻求接受高等教育的人数近10年快速增长,故我们高校教育工作者必须静下来思考在新环境冲击下的生存和发展问题。比如中国赴美读本科的人数从2005-2006学年9309人,增至2013-2014学年11万人,人数上涨超十倍,远高于同期留学生总数增长水平。另一方面,国内每年约600万以上的高校毕业生面临难以适应企业发展需求。抛去宏观经济和毕业生自身因素,高校教育未能跟上企业需求也一直是高等教育供给侧需要改革的关键点。

图1 目前高等教育供给侧改革起因分析框架图

进一步来说,移动互联网环境下教育资源的生产、分配、消费方式发生了深刻变化。在万物互联的环境里,人类生存方式有很大变化——人们对时间安排、空间距离感都有了新的感受。受教育者可以接触到来自全球的教育资源,一定意义上,世界互联网化带动了教育全球化。教育工作者面对着注意力有限的受教育者更为精细的需求,而且面对着来自全球高校的竞争。从外部看,信息技术支撑下的新型产业高速发展,从外部逼迫高校人才培养格局的变革;新的生活(生存)方式自我学习下的已经商业化了的环境,也让高校现在的教育价值令人质疑。复杂环境,需要有复杂的思考以及复杂路径去适应。

3 供给侧改革的内在逻辑分析

事实上,如果我们提供的教育能够满足社会经济发展的需要和企业经营的需要,如果我们的毕业生不再是社会诟病的对象,如果我们的师资都能够成为企业管理的专家,那么,中国的管理教育就会进入一个新的循环!因为我们管理教学有着天然的教育资源支撑:我国有着世界上最多量而且快速发展的企业,有着世界上最复杂的企业格局,有着世界上最齐全的产业结构。这些就是工商管理教育最具价值的基础。随之而来就有一个重要问题需要解答。大学里,都非常强调学生的能力培养,那么到底什么是能力?本科生又应该掌握哪些能力?这些能力获取的渠道、方式、载体如何?这些都是我们必须回答的基本问题,也是供给侧改革中我们绕不过去的话题。

人的能力是什么?是一个人对环境变化适应性的程度表示,作为经验的函数,能够反映出应对环境变化的及时性和适合度。而因为能力具备相对的稳定以及客观存在的惰性,因此,能力获取的渠道是唯一性的——即通过独特的专门的训练,使之形成一种惯性反应的行为。而这种训练不得不去考虑,训练的成本和产出的效率,以及由于能力演化是量变到质变的过程,所以,也要注重这个过程的重构。

本科阶段需要些什么能力?如果把环境作为自变量,能力就是因变量,所以,环境的复杂性会明显提升人的适应性程度。复杂环境,才会出现复杂思维,也就需要有复杂方案的设计与复杂路径的培养——进行观察力、判断力、综合力的训练。从一个人的成长的视角做出的归纳来看,本科阶段是未来工作能力形成的关键阶段,这个阶段有几个基本特征:第一次接触系统的社会知识、第一次接受系统的专业化能力训练、第一次融入精英社区等等。因此,这个阶段重要的并不是某个特定专业化的训练,而是一种综合性的系统训练,它的目标应该是学习能力的初步形成——即一种持续地再学习能力的基本功训练与形成。因为,我们培养的不是“盲人摸象”般的“井底之蛙”,而是未来必须面对复杂环境的管理精英。

本科教育是一所大学赖以生存的基础,也是社会衡量大学教育水平的主要标志,本科教育如何在保持原有特色、经典的基础上实现适应大学办学要求的华丽转身,或者说满足供给侧改革的质量与效率的提升?其关键在于选择外部环境和内部资源高度融合的建设路径。融合路径闪烁复杂,但从大学教育的一般规律归纳,这些路径包括教学体系的科学化、教学内容的前沿化、教学手段的先进化。

所谓的教学体系的科学化,首先就是教学理念的科学化。大学的本质既是知识传授的场所(指整体的知识),也是人文素养训练的平台,因此,由于知识的不断更新和颠覆——注意,通常所讲的百年管理的历史很显然不是只有这一百年,追溯我国战国时代的《孙子兵法》就有璀璨的管理思想。但是在这过去的100年里,管理得到了更深刻的认识、实践和学习,使之形成了一定的体系。从泰罗以秒表计时为代表的科学管理,到福特的汽车装配流水线生产;从斯隆对组织的思考和管理,到诸多研究者对人对劳动者的深入探索;从对二战教训中寻求企业发展,到著名的麦卡锡营销4P组合理论和麦格雷戈的X-Y激励理论;从对源于军事物流系统的研究和运用,到面临组织危机时对管理理论和模式的不断创新;从东方管理理论在西方的风行,到源源不断的各种管理模式实践,以及如今移动互联网时代下的平台式管理模式兴起。管理,适应着新的时代出现——一种理论解决了时代难题,又被新的理论质疑,周而复始推动着社会进步。世界在不断地更新,管理也在不断地更新,人更是被不断地更新。“管理只有恒久的问题,没有终结的答案”。所以,理念的科学化要求我们要用批判的思维、与时俱进的心态,能够按照社会环境的变化,实时调整我们的课程体系结构。其二,课程的结构包括专业内部结构和专业间外部结构的协调,它表明尽管随着社会分工不断细化,专业课程越来越细,如果在这细化中不能够注意专业间外部结构的协调,最终培养出来的学生会显著地受制于专业知识结构而不具备有复杂社会的生存能力和拓展能力。所以,综合学习能力的培养方案设计才是教学体系科学化的关键。其三,教学体系的科学化还应该有保障机制的合理性,这里的合理性包括管理机制的严肃性和管理权责的灵活性。

教学内容的前沿化,不仅是检验受教育者的培养训练能否符合教育目标的标志,也是一所大学是否能够获得社会高度认可的关键。前沿知识,既包括已经成为定论的专业领域内学术框架及最新成果,也包括尚在研究的具有未来价值的学科专业方向性新问题。教学内容的前沿化,作为一种体系出现在课堂上,不仅可以帮助学习者缩短与社会正在进步、演化的各种事物间距离,也可以通过前沿问题激发他们的好奇探索精神,培养他们的学术敏感。当然,教学内容的核心问题在于教师队伍的建设。因为不管是知识的传授还是人文素养的训练,都必须依靠教师去实施。如此,教师本人的知识结构就决定了教学内容前沿的水平以及前沿化的范围。只有在教师群体的知识体系及把握学术前沿理论的基础上,才有可能让学习者在不断接触专业前沿知识(理论与实务)的前提下去运用自身的能力创新知识。其考量形式在于教师拥有连续不断地个人研究领域内成果。这样一来,对教师科研与教学的考核机制的科学性与合理性就成为高等教育供给侧改革的重要路径之一。其中,管理教育应该成为其先行先试的前沿。

教学手段的先进化在于整体上能够运用先进的教学工具和教学方法去不断提升教学的效率。例如网络工具——MOOC的使用,翻转课堂的使用,以及案例教学法乃至项目教学法的运用等等。适应海量的大数据时代,网络工具不断推陈出新,使得教学效率大大提高,从而帮助学习者可以悠闲地分配学习时间,并为在有限的时间里学习到更多知识、接受更多训练提供了空间。有人说(舍恩伯格),在电脑统治的世界里,只有两种人在生存:一是设计者;二是操作者。因此必须考虑:在网络的世界里,我们如何借助手段的力量,用线上线下的有效结合,将学生拉回课堂有效地实施系统教育。案例教学则通过事实提供、问题分析、场景辩论、经验总结,帮助学习者在较短的时间内把握以往的经验类知识并思考未来发展的那些能力的掌握。项目教学更是将管理实践直接引入到教学过程,从而为学习者了解社会、分析问题、运用知识提供了一种现实平台。尤其要注意的是,社会实践并不是一定要直接地进入到社会的某个企业或者某个特定人群中进行,利用项目教学,以一种特定的方式,更容易让学生主动地按照自己感兴趣的内容,去扮演一位合适的管理者,在完成项目要求的同时,接触到社会实际问题以及自我发现解决问题的方式方法——路径。

总结来看,教育供给侧改革,就是在适应社会、环境变化的前提下,按照新的教学理念,设计新的教学内容,采用新的教学手段和方法,提高教育的质量和教育的效率。

4 教育供给侧改革——立足工商管理学科的机制设计

在以往的改革中,我们比较注重需求侧,片面地提出“以学生为中心”的口号,甚至于极端地提出“一切为了学生、为了一切学生、为了学生一切”。学校为学生服务没有错,但是,在办学主体没有界定清楚的情况下,强调以学生为中心的结果,实质上是放弃了教师的引领作用,也不恰当地放大了学生的中心地位,其结果是一方面把不知如何在教学过程中“以学生为中心”的老师赶到了单一追求个人论文发表的死胡同;另一方面,也把求知欲旺盛的学生推到了追求所谓社会实践能力的死胡同,各种职业证书成为“学习”的目的。其结果就是高等教育的质量相对社会进步而下降。

满足学生的求知需求是重要的,但是学生是产品而不是消费者,是那种需要具有不同办学理念的高校根据社会需要去设计、制造、销售的人才产品,不存在以学生为中心去办高等教育的逻辑,学生只有“成才-优质的产品”才是根本!因此,在一个需要引导、指点的高等教育领域,其办学主体除了教师之外,还有谁能够承担起如此的重任?由此,高等教育的供给侧改革动力,就在于给予教师教书育人更多的自主权,并真正落实教授治校,以实现供给侧改革的目的——提高教育质量和效率。“开水的沸点只有锅底知道”。学科建设的门道也只有站在第一线的老师们清楚。这里面就包括了在创新思维的驱动下,教育供给侧的管理、教育教学结构的调整。因此,以下四方面的机制健全是重要的。

组织创新机制。以去中心化的权限架构的重新确立以及分布式管理体制确立,一味地追求集中、统一,不要说环境不容许、技术条件不容许,教师水平也不容许。

治理体系机制。要持续完善全员绩效考评机制,落实教授治校的机制。

治理结构机制。在去中心化的管理时代,实施职能化的全员治理结构,设计并建设教师与学科、学院(系)、学校、学生保持良好沟通的共用平台。

鼓励创新和容许试错机制。创新是一所高校的本质能力的体现,作为知识的传播者以及知识的创造者,创新是每位教师的核心工作。这种创新应该是一种体系,包括了教学理念的创新,手段的创新以及教学模式的创新等等。

为什么提出上述的一些机制?如果借用消费者行为分析的S-R模型,我们可以把正在变化中的高等教育那些“管理下沉”“院办校”的举措,看作是外部制度的“刺激”。注意,这是一个对我们有较强约束力的小环境,一所管理学院正在做的那些事情看成是反应性的调整,其中间是“black box”,它牵涉到学院的资源以及利用程度。资源不仅有人的资源,也有物的资源,以及制度资源等等。换句话说,高等院校变化中的制度必须是通过“black box”起作用的,但是同时,我们最终的实施内容又必须符合外部更大环境的约束,也就是说,要符合高等教育的发展规律性——中国高等教育环境的约束。在目前还没有完善、完整的转型机制和体制的情况下,我们也只能够按照环境的约束条件进行反应式的调整。

[1] 万里鹏,郑建明.分布式管理与图书馆管理创新[J].大学图书馆学报,2002[06].

[2] 刘成,黄智军.简论网络管理的重要发展方向:分布式管理[J].企业家天地(理论版)2009[01].

[3] 刘西林,闫博华,王军.分布式组织中共享信息的生命周期分析[J].情报杂志,2006(11).

[4] 王海波. 国外当前慕课发展中存在的问题探析[J].复旦教育论坛,2015[04].

[5] 兰国帅,王岚,李慧娟,等.“MOOCs”的六点质疑及回应[J].高教探索,2015[02].

[6] 孟照海.从实体到关系:教育综合改革的范式转型[J].中国人民大学教育导刊,2015[04].

[7] 周国梅,傅小兰.分布式认知——一种新的认知观点[J].心理科学进展,2002[02].

The Internal Logic of Education Reform of the Supply Side Based on Business and Management Education Practice

Wei Nongjian

With the rapid popularization of the mobile Internet technology and its application , information technology and education are deeply integrated. Rise in the digital era, how to start from business management education law, further explore the structural reform of management education, find the power the main body and target of the reform of the supply side, improve the efficiency of the use of education resources, raise the quality of the business and management education will be a focus of the reform of education supply side. This paper based on the teaching reform practice and literature analyze the reform of education supply side core. Through analysis, power of the reform of teaching autonomy degree determines the supply side size; Teacher is the main part of the reform of the supply side; the improvement of education quality and efficiency is the goal of the supply side. A mark of Reform success lies in the improvement of teachers and the formation of students' self -learning ability.

supply side; business administration education; Educational quality; Efficiency

G4

A

1005-9679(2017)01-0121-05

魏农建,上海对外经贸大学,教授,博士生导师,研究方向:产业经济、战略管理、营销管理。