加工分级对机采条形绿茶品质的影响

2017-02-27高士伟龚自明王胜鹏郑鹏程崔清梅王雪萍梁金波戴居会刘盼盼

高士伟,叶 飞,龚自明*,王胜鹏,张 强,郑鹏程,崔清梅,王雪萍,梁金波,滕 靖,郑 琳,戴居会,刘盼盼

(1.湖北省农业科学院果树茶叶研究所 湖北省茶叶工程技术研究中心,湖北 武汉 430064;2.恩施土家族苗族自治州农业科学院,湖北 恩施 445000)

加工分级对机采条形绿茶品质的影响

高士伟1,叶 飞1,龚自明1*,王胜鹏1,张 强2,郑鹏程1,崔清梅2,王雪萍1,梁金波2,滕 靖1,郑 琳1,戴居会2,刘盼盼1

(1.湖北省农业科学院果树茶叶研究所 湖北省茶叶工程技术研究中心,湖北 武汉 430064;2.恩施土家族苗族自治州农业科学院,湖北 恩施 445000)

以1芽2~3叶为主的机采鲜叶为试验材料,采用恩施振动分级设备,分别在鲜叶、杀青、二青、三青等关键环节进行分级处理,以未分级处理为对照,按照条形绿茶工艺加工成干茶,比较各处理原料的组成情况、干茶感官品质、正茶率及理化成分。结果显示,鲜叶分级、二青分级、三青分级基本将原料分为2档,杀青分级将原料分为3档;未分级处理所制条形绿茶感官品质优于分级处理,加工中二青分级所制条形绿茶感官品质优于其他分级处理;机采条形绿茶正茶率均较低,为66%~88%,需精制,其中二青分级2档茶的正茶率较高,均超过86%;二青分级下口原料所制条形绿茶的粗纤维含量最低,较对照低19%以上,氨基酸含量较对照高出20%以上,说明二青分级有利于将嫩度较好、品质较优的原料分离出来。本研究结果为利用机采鲜叶加工优质茶产品提供了新思路。

加工分级; 机采; 茶鲜叶; 条形绿茶; 品质

近年来,湖北省“采工荒、采工贵、采茶难”问题日益突出,推行机械化茶叶采摘是破解该难题的有效途径[1-3]。国际上,日本、印度、肯尼亚等均实现了茶叶机械采摘,主要因为上述产茶国所生产的产品对茶芽叶完整性不做特殊的要求[4-5]。因受传统文化影响,国内茶叶消费者对茶叶外形及内质要求甚高,要求茶叶产品色、香、味、形俱佳。然而,现有条件下机采鲜叶破损率高、老嫩混杂、匀整不一,致使机采茶叶加工工艺各异,直接影响茶叶加工质量和效益[6]。在人力成本快速增长的背景下,如何利用机采鲜叶加工优质茶产品,成为湖北茶产业迫切需要解决的技术瓶颈。

袁海波等[6]采用YJY-2型鲜叶分级机将机采鲜叶分级,分级处理后分类加工成卷曲型绿茶,分级叶所制产品的感官品质较未分级样有较大提升;翁炎生等[7]利用未分选机采茶青加工松阳香茶,在杀青后将老叶、破碎叶利用风扇分离出去,利用色选机对干茶进行分选;张海伟等[8]以贵州兰馨雀舌扁形茶加工工艺为基础,采用振动筛将杀青叶分为3级,然后分别进行后续加工,获得较好效果。由此,鲜叶分级加工或加工分级有可能提高机采茶产品的质量,但具体在什么环节进行分级分类加工尚无法判断。本团队在前期筛选机采鲜叶分级设备的基础上,以湖北省产量最大的条形绿茶为研究对象,分别在加工流程中的鲜叶、杀青、二青、三青等关键环节或工序进行分级处理,研究不同分级处理对机采条形绿茶的原料组成、感官品质、正茶率及理化成分等质量因子的影响作用,探寻机采鲜叶条形绿茶配套加工技术,拟从加工上突破机采机制技术瓶颈,以期为湖北省茶业“调结构、提品质、降成本”提供参考。

1 材料与方法

1.1 供试材料

以茶树品种福云6号为试材。机采鲜叶机械组成为完整芽叶(1芽1~4叶)占总重的60%以上,其中,1芽1叶占5.0%,1芽2叶占20.9%,1芽3叶占21.3%,1芽4叶占13.8%,单片占30.9%,杂质占7.2%。鲜叶原料采自恩施土家族苗族自治州农业科学院机械化管理茶园。

分级设备为恩施振动分级机(专利号ZL201220376563.7),配备筛网为圆孔,直径规格为25 mm(上筛)+15 mm(下筛);杀青设备为燃气式80型滚筒杀青机;揉捻设备为45型揉捻机;二青、三青设备为DCH单层烘干机;足干设备为八角复干机。

1.2 处理设计

试验设5个处理。①不分级(CK)。机采原料不分级,按条形绿茶加工工艺直接加工为干茶。②鲜叶分级。机采原料先利用分级设备分级后,再分类加工成干茶。③杀青后分级。机采原料杀青后利用分级设备分级,再分类加工成干茶。④二青后分级。机采原料杀二青后利用分级设备分级,再分类加工成干茶。⑤三青后分级。机采原料三青后利用分级设备分级,再分类加工成干茶。各处理25 mm筛的筛上原料记为上口,15 mm筛的筛上原料记为中口,15 mm筛的筛下原料记为下口。

条形绿茶加工工艺流程:鲜叶→摊青→杀青(80型滚筒)→揉捻→二青(烘干)→复揉→三青(烘干)→足干(滚炒)。比较分析各处理原料的组成情况、所制绿茶感官品质、正茶率及理化成分。

1.3 检测方法

机采茶鲜叶、杀青叶机械组成测定按照ZB B35001要求进行,重复3次;二青、三青叶原料组成测定采用五点取样后,随机称取100 g,分别拣出成形茶条、单片和梗,计算重量比,重复3次;茶多酚类总量测定参照文献[9]的方法;氨基酸总量测定参照文献[10];粗纤维含量参照文

献[11]的方法;感官审评采用密码审评制,相关程序及要求按照文献[12]的方法执行,邀请业内专业人士按照绿茶感官审评方法要求对外形、汤色、香气、滋味和叶底进行评分,其中各项因子权重分别为20%、10%、30%、30%、10%;正茶率为各处理所制绿茶人工拣剔出片、梗后所占比重。

1.4 数据处理

利用Excel、SPSS 19.0软件进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 对机采原料组成的影响

由图1、表1可以看出,鲜叶分级、二青分级、三青分级基本将原料分为2档,杀青分级将原料分为3档。鲜叶分级后的原料集中在上口,占总重的65%以上,其中1芽2~3叶占该出口的52%以上;杀青分级主要集中在上口,以1芽4叶为主,占48%左右;二青、三青分级以下口为主,其中成形茶条占92%以上,中口成形茶条占80%,上口以单片和梗为主,且上口所占重量比不足5%,基本可以忽略。

图1 不同分级处理各出口原料所占重量的比例

表1 不同处理原料的组成情况 %

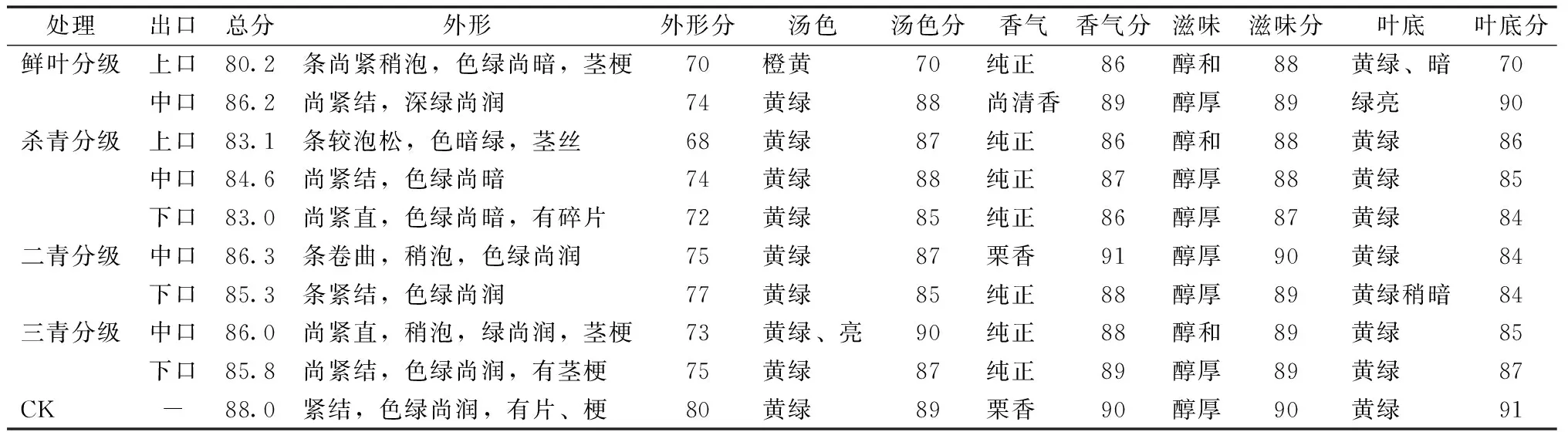

2.2 对机采原料所制条形绿茶感官品质的影响

由表2可知,未分级处理所制条形绿茶感官审评得分最高,其次为二青分级处理,各处理感官审评得分中口≥下口>上口。结合各处理原料组成的情况来看,鲜叶分级处理后较粗老原料集中在上口,中口原料较嫩,以至于中口所制绿茶感官品质明显优于上口;杀青分级原料以中口质量最佳,所以感官得分较高;由于揉捻过程中产生了茶梗和难以成条的单片,二青、三青分级处理后,下口原料中的茶梗和单片被保留到所制绿茶中,从而影响了评茶专家对感官审评中干茶、滋味和香气的判断,导致感官得分也较低。总体来看,机采鲜叶未分级所制绿茶品质优于分级处理,加工分级中二青分级优于其他分级处理。

表2 不同处理各出口所制条形绿茶感官审评得分情况

2.3 对机采鲜叶所制条形绿茶正茶率的影响

不同处理所制条形绿茶经过人工拣剔后,去除片、梗,计算其正茶率。由表3可知,机采鲜叶所制条形绿茶正茶率均较低,为66%~88%,均需要进行精制后才能作为商品销售;鲜叶分级中口、杀青分级下口、二青分级中口、下口及三青分级下口的正茶率超过86%,其中二青分级后的2档茶正茶率均较高,较对照高出3个百分点以上。

表3 不同处理各出口所制条形绿茶正茶率

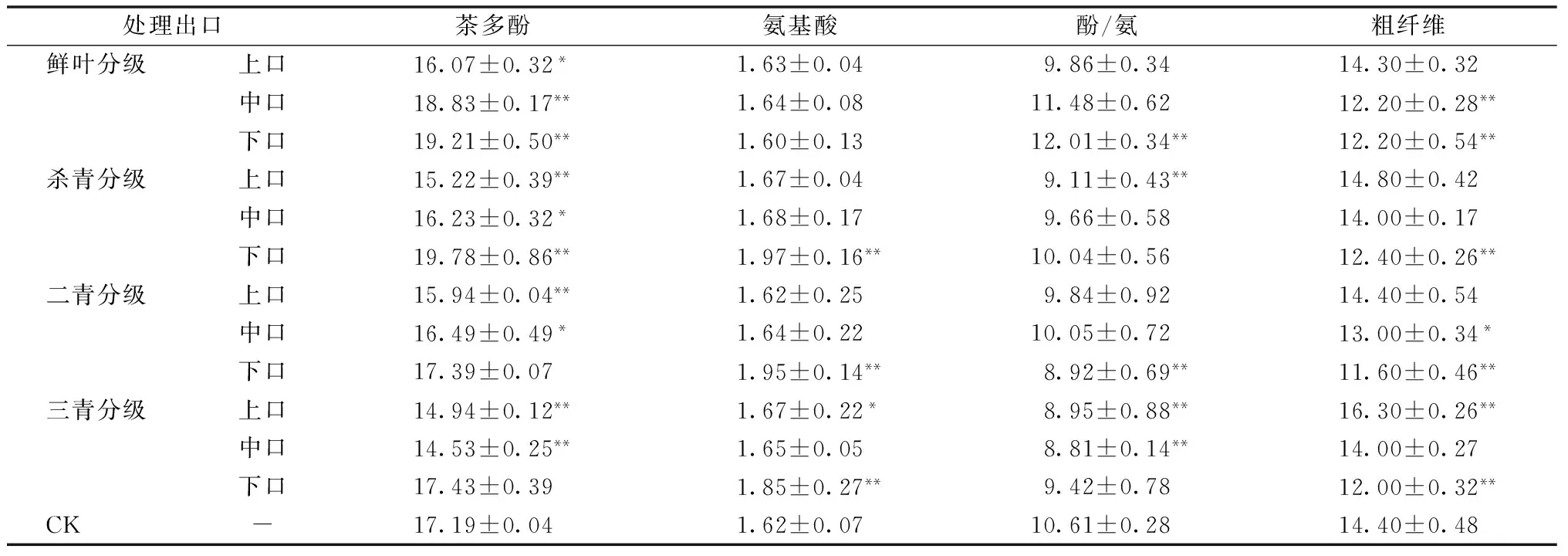

2.4 对机采鲜叶所制条形绿茶内含成分的影响

由表4可以得出,鲜叶分级后中、下出口茶多酚含量均有所上升,杀青分级下口茶多酚含量最高,较对照提高2.6百分点,且差异达极显著水平。除鲜叶分级外,其他处理各出口氨基酸含量均有不同程度升高,其中杀青分级下口、二青分级下口较高,较对照高出20%以上,差异达到极显著水平。从酚氨比来看,二青分级下口、三青分级中口酚氨比低。从粗纤维含量来看,二青分级下口粗纤维含量最低,较对照低19%以上。各处理从上口至下口呈递减趋势,其中二青、三青分级变化趋势明显,说明二青、三青分级可较好将茶叶老嫩度分离开。整体来看,二青分级下口原料所制条形绿茶的粗纤维含量最少,氨基酸和茶多酚含量较高,说明二青分级下口原料相对更接近优质茶原料,二青分级则有利于将嫩度较好、品质较优的原料分离出来。

表4 不同处理条形绿茶内含成分的检测结果 %

注:各组数据分别与对照进行t检验,**和*分别表示在0.01和0.05水平差异显著。

3 小结与讨论

试验结果表明,机采鲜叶未分级处理所制条形绿茶感官品质优于分级处理,二青分级所制条形绿茶感官品质优于其他分级处理;机采鲜叶所制条形绿茶正茶率均较低,需要精制,其中二青分级2档茶的正茶率均较高;二青分级有利于将嫩度较好、品质较优的原料分离出来。总体来看,二青分级是提高机采茶鲜叶加工品质的一种有效手段。

然而,分级效果受分级设备和方法的影响,不同设备与方法可能结果也不一样。张兰兰等[13-14]认为,滚筛+风选的组合分级方式针对机采鲜叶效果最佳,袁海波等[15]采用筛分+风选组合分级加工后加工不同茶类,但哪种方法适宜二青分级还有待研究。

机采机制效益与分级分类加工的茶类也有一定关系。袁海波等[15]发明了一种机采鲜叶分级分类加工方法,机采鲜叶分级后较嫩原料再风选、抖筛,加工针芽形绿茶,较粗老原料风选后加工工夫红茶。江和源等[16]发明了一种机采鲜叶揉捻后分级加工的方法,将机采鲜叶萎凋、揉捻解块后筛分分级,一级、三级原料发酵后加工卷曲形工夫红茶,二级原料发酵后加工条形工夫红茶。所以,机采茶鲜叶还需要根据原料老嫩度、市场需求等加工适宜的茶类,才能达到最大效益。

[1] 唐小林,李文萃,范起业,等. 机采茶鲜叶分类分级技术及相关设备研究进展[J].中国茶叶加工,2015(2):5-8.

[2] 翁炎生,魏碧华,詹飞. 机采茶青筛选分级机设计研究[J]. 中国农机化学报,2014(1):208-211.

[3] 何鑫. 机采鲜叶前处理技术研究[D]. 杭州:浙江大学,2013.

[4] 唐永宁. 赴印度、斯里兰卡茶产业考察体会与思考[J].农业研究与应用,2012(1):35-38.

[5] 韩余,肖宏儒,秦广明,等. 国内外采茶机械发展状况研究[J].中国农机化学报,2014(2):20-24.

[6] 袁海波,滑金杰,邓余良,等. 基于YJY-2型鲜叶分级机的机采茶叶分级分类工艺优化[J].农业工程学报,2016(6):276-281.

[7] 翁炎生,张林福. 松阳香茶机械化采制技术的应用研究[J]. 中国农机化学报,2013(4):158-161.

[8] 张海伟,金循,郑文佳,等. 分级技术在贵州扁形茶加工中的应用[J]. 贵州农业科学,2010(9):188-191.

[9] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.茶叶中茶多酚类和儿茶素类含量的检测方法:GB/T 8313—2008 [S/OL].http://wenku.baidu.com/link?url=MAjMX4YwpSZL7uKYaB2Vxol3s0VQCwD8L h3d97X3a8TA5DuTsoqsEh2By7MOuhvdZuIR6t5gBModapKrPS elsQ5EOF9TG0EGJgTGSvA7rJa.

[10] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.茶 游离氨基酸总量测定:GB/T 8314—2002[S/OL]. http://wenku.baidu.com/link?url=uX0oQ4AYW-pyznLYbSeDYaSaH1SHpPKZIHSkMsEgryf0MfFs 9f4I8KdKooRS9JGT5nj5xhMffY212rEElsJ2Sb9tAXIxotmES4Kw DXxnaF7.

[11] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.茶 粗纤维测定:GB/T 8310—2013 [S/OL]. http://www.bzxz8.com/Soft/GJBZ/220476.html.

[12] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.茶叶感官审评方法:GB/T 23776—2009 [S/OL]. http://www.doc88.com/p-5671287073150.html.

[13] 张兰兰,董迹芬,唐萌,等. 名优茶机采鲜叶分级技术研究[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版),2012,38(5):593-598.

[14] 杨娟,李中林,袁林颖,等. 机采茶鲜叶分级技术初步研究[J].中国茶叶加工,2015(2):41-45.

[15] 袁海波,尹军峰,江用文,等.一种机采鲜叶分级分类加工方法:CN105211334A [P]. 2016-01-06.

[16] 江和源,张建勇,江用文. 机采鲜叶分级加工CTC红碎茶和工夫红茶的综合工艺:CN103918808A [P]. 2014-07-16.

(责任编辑:张瑞麟)

2016-11-21

国家茶叶产业技术体系(CARS-23);湖北省农业科技创新中心项目(2016-620-005-003)

高士伟(1979—),男,湖北当阳人,副研究员,硕士,从事茶叶加工及综合利用技术研究工作,E-mail:gsw0609@126.com。

龚自明,研究员,从事茶叶加工及综合利用技术研究工作,E-mail:ziminggong@163.com。

10.16178/j.issn.0528-9017.20170231

S571

A

0528-9017(2017)02-0280-04

文献著录格式:高士伟,叶飞,龚自明,等. 加工分级对机采条形绿茶品质的影响[J].浙江农业科学,2017,58(2):280-283.