PDCA模型在高职课程教学改革中的应用研究

2017-02-24胡颖梅韩亚东

胡颖梅,梁 平,韩亚东,蔡 育

(成都纺织高等专科学校,四川成都 611731)

PDCA模型在高职课程教学改革中的应用研究

胡颖梅,梁 平,韩亚东,蔡 育

(成都纺织高等专科学校,四川成都 611731)

新常态下,我国产业发展急需面向一线的高素质技术技能型人才,对高职教育人才培养质量提出更高的要求。院校是质量保证的主体,课程是人才培养的工作载体,是高职人才培养模式改革的核心对象,通过PDCA模型对高职院校课程教学实施改革是在教学中贯彻全面质量管理思想的体现,是保证人才培养质量得以持续性改善的有效手段。文章给出了PDCA模型在课程教学改革中的具体应用方式,明确PDCA各阶段在教学流程各环节应用时的流程、方法及产生文件,为高职院校课程教学改革提供理论指导和参考。

PDCA模型 课程教学改革 质量保障 持续改善

1 研究背景

课程是人才培养的工作载体,学校课程系统是学校教育活动系统的主体,因此,课程教学改革是高职人才培养模式改革的核心内容,是人才培养目标实现的关键路径。《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》(教职成[2015]6号)中明确提出了对课程结构、课程内容、教学方式等方面改革的具体要求。作为人才培养质量的保证主体,全面建立完善内部质量保证体系既是对教育部要求的落实,更是院校自身持续发展的需求;作为人才培养过程的重要元要素,课程应当以质量为核心,构建起合理科学的、具有持续改进内驱力的教学体系。

教学体系是指在一定的教学理念指导下,将教学的自然属性和社会属性相结合,由组成教学活动的相关要素构成的以一定稳定结构形式存在的,实现特定教学功能的,动态的、平衡的有机整体[1]。其核心在于教学活动的相关要素确定。对某门具体的课程而言,其教学体系应当包括教学目标、教学内容、教学方法、教学流程、教学资源、结果评价、教师及学生八个基本要素。其中教学目标是教学内容、方法、流程、资源设计的依据,也是结果评价的标准,教师是教学的主导、学生是教学的主体,两者在整个教学体系中既是主动作用者也是效果呈现者。

PDCA模型是美国质量管理专家戴明在休哈特PDS构想(Plan,Do,See)的基础上提出的质量持续改善模型,又称“戴明环”,该模型在企业质量管理中得到广泛的应用。近年来高职教育工作者对该模型在课程改革中的应用进行了积极的探索:胡成江[2]以三个专业为研究对象,对课程设置调整中的PDCA模型应用进行了探索;迟宝全[3]对PDCA模型在专业技术课程中应用的可行性进行了分析;张强[4]、潘峰[5]、唐立敏[6]对PDCA模型在高职课程教学的教学方案设计、教学目标的确定与达成、毕业设计几个要素环节中的应用进行了探索。通过文献整理发现,对于PDCA模型在教学改革中的研究与探索目前还十分有限,且主要集中于课程教学改革体系的某一部分,对整体课程体系运用PDCA模型进行持续改进的研究仍较缺乏。

通过整个课程教学体系的运作,在改革过程中贯彻全面质量管理的思想,采用PDCA模型对以上八要素持续改进,能使课程有效满足专业人才培养目标,提升人才培养质量。

2 PDCA模型的原理及特点

PDCA模型从日常管理实践着手,循序渐进地持续改进,建立一种自我发现,自我完善,自我发展的管理体系,该模型是全面质量管理的基本工作方法。PDCA模型将质量持续改善的主体过程分为四个阶段,即:P(PLAN),计划制定阶段,该阶段主要任务是明确存在的问题,分析问题出现的主要原因,拟定计划解决问题,该阶段又可细分为分析现状、分析原因、找主要原因、拟定计划四个步骤;D(DO),计划执行阶段,该阶段主要任务是按拟定计划实施;C(CHECK),计划检查阶段,该阶段主要任务是对计划实施的效果进行检查,对结果进行分析和判断;A(ACTION),计划处理阶段,该阶段主要任务是根据检查结论,对有效的手段进行总结,纳入标准,同时发现未解决或新出现的问题,纳入下一个PDCA循环。每经历一次循环,即可解决目前存在的关键性问题,使质量达到高一级的水平,周而复始,从而使得质量得以不断改善和提升。

因此,PDCA模型具有大环套小环、阶梯式上升的特点,如图1所示。

图1 PDCA模型特点示意图

图中显示,PDCA模型的四个阶段,不仅整体可作为一个循环执行,在每个阶段也可以有自身的PDCA循环,并可不断细分下去。因此,在教学体系改革中,不仅整体课程的执行可以采用PDCA模型进行质量持续改善,教学体系的每一要素、课程的每一专题(项目)甚至细化到每一堂课均可通过PDCA模型持续改善。通过一轮循环,可以使该部分质量相应地提升上一个台阶,并通过持续不断的实施,实现质量的持续提升。

3 PDCA模型在课程改革中的应用设计

根据课程的性质和特征不同,不同课程在应用PDCA模型的具体操作上会有所差异,但在PDCA模型应用原则与基本方式上则有着共性,在不同课程间可以进行移植。

对课程整体而言,第一轮PDCA循环起于前一阶段的CA阶段,即对上一届该门课程教学情况进行调查、分析并做出改善决策。调查对象包括专业面向的行业企业、已毕业学生、已完成该门课程学习的在校学生及任课教师等,通过调查,对前期教学中在八要素中采取的有效措施进行总结,纳入到课程体系操作规范中;对前期教学中不成功的措施予以记录,分析不成功原因,纳入到需改善的问题中并转入到本轮循环。

3.1 P阶段,形成课程标准

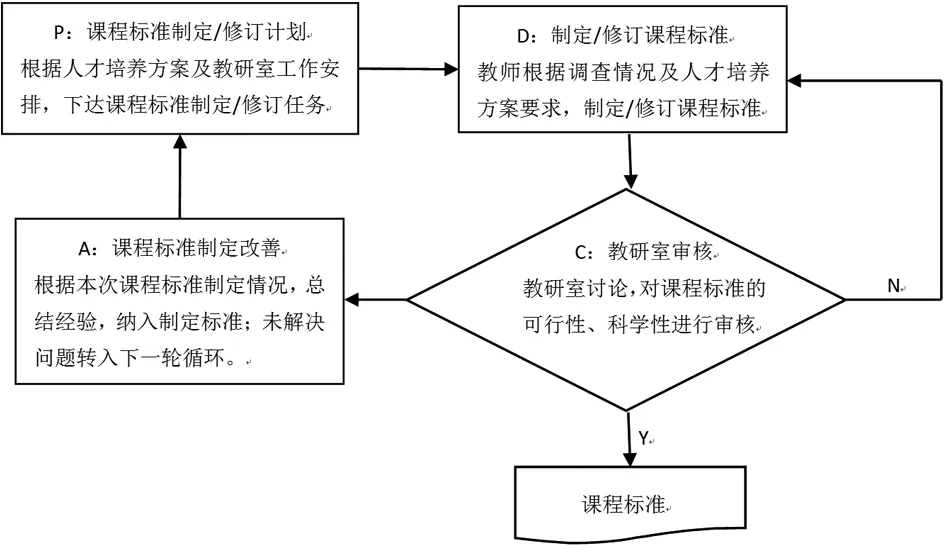

P阶段主要工作是分析本届专业人才培养方案,对本门课程在专业教学体系中的地位、作用进行确认,根据前期调查结果,结合人才培养方案,对课程教学目标进行修正;对本届学生学情进行调查,结合修订后的课程教学目标,确定教学内容、教学方法、教学资源、教学流程及评价方案,形成本门课程的课程标准,课程标准是本门课程实施的计划,经教研室批准予以执行。对课程标准的形成应用PDCA模型实施二级子循环完善,可使课程标准的质量不断提高,使教学目标、教学内容、教学资源、教学方法、评价方式、教学流程等要求更明确、准确、丰富、完善,推动课程整体教学质量提升。本阶段任课教师是执行主体,PDCA模型的应用将同时提高教学体系八要素之一的“教师”能力不断提升。

本阶段内的PDCA模型子循环应用如图2所示。

图2 课程标准形成阶段的PDCA模型应用

3.2 D阶段,教学实施

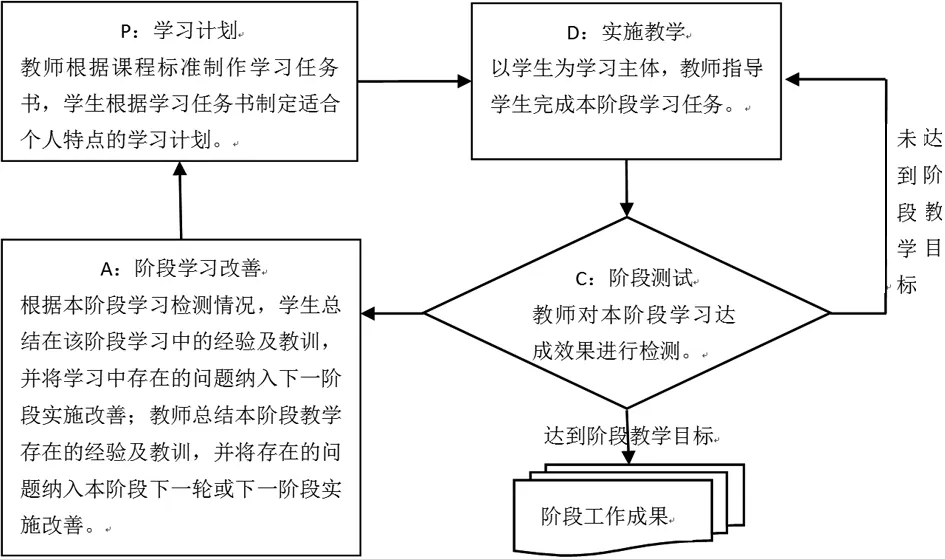

根据课程标准确定的教学内容,利用教学资源,通过教学流程的设计,采用适宜的教学方法完成教学工作。在教学过程中,应当充分贯彻“教师主导、学生主体”的基本原则,发挥学生的主观能动性,激发学生的学习积极性,培养学生创新意识与自主学习能力,从知识能力、方法能力和社会能力三方面达成教学目标。教学的根本目标在于学生能力的不断提升,在本阶段实施过程中,应当以学生为执行主体,通过教学流程的设计,使学生经过多轮PDCA循环不断提升个人在本课程知识、技能、态度等方面的能力。

高等职业院校在专业课程教学中大多已采用项目(专题/情景)设计对课程教学内容进行解构与重组,实施理实一体化的教学模式。每一项目(专题/情景)可由若干子项目(专题/情景)组成,在教学组织规范上往往体现为一次课完成一个或几个子项目(专题/情景)。

根据课程标准,教师对每一项目(专题/情景)应制作学习任务书并向学生发布,作为学生实施本阶段学习的计划指导。每个项目(专题/情景)可应用PDCA模型完成一轮二级循环改善,如图3所示。从图中可看出,经过本轮循环,可保证学生对本阶段教学目标的完全掌握,激发学生学习积极性,同时教师也可通过每一阶段的回顾总结达到教学能力的不断提升。需要注意的是,教师对本阶段存在的问题应当分为两类,一类是针对本阶段特有的问题,此类问题应纳入本项目(专题/情景)的下一轮实施(如下一届学生的教学)中进行改善;另一类问题是普适性的问题,这类问题可立即纳入下一项目(专题/情景)中进行改善。

图3 项目(专题/情况)教学阶段的PDCA模型应用

由于每一项目(专题/情景)由若干子项目构成,教师应对每次课应制定授课详案及课前任务说明书,对应的每次课可应用PDCA模型完成一轮三级循环改善,如图4所示。

图4 一次课教学的PDCA模型应用

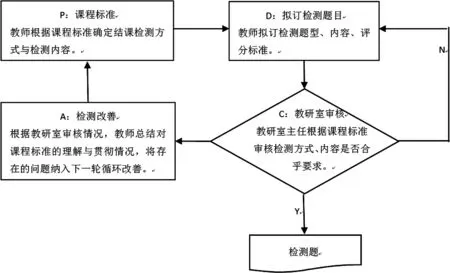

3.3 C阶段,教学检测

教学检测是对学生对本门课程整体学习情况的综合检测,通常以期末综合测试的方式呈现。在本阶段,教师拟订检测方式与检测内容的行动可应用PDCA模型完成一轮二级子循环。

图5 教师拟订检测的PDCA模型应用

3.4 A阶段,教学总结与改善

教师对教学的总结是保证教学质量得以不断提升的关键,学生综合检测的结果是教师进行总结的重要依据之一。在学生完成检测之后,教师应对检测结果进行整体分析,对本门课程教学总体情况进行总结,找出存在的问题,并将其纳入到下一轮循环之中。

由此,可将PDCA模型在整门课程教学中的应用归纳如图6所示。

图6 课程教学的PDCA模型应用

4 结语

PDCA是全面质量管理的基本方法,强调质量生成主体对质量的责任,由内部对质量进行保证。PDCA模型在课程教学全过程中进行应用,可充分体现教师作为课程教学质量保证的责任主体,有效推动课程教学质量的持续提升。在模型应用中需注意以下问题:

(1)PDCA模型是一个工作循环,在应用中不能浅尝辄止,必须在每一次开设该课程时都对PDCA模型予以应用,方能确保课程紧随发展需求,质量不断提升;

(2)PDCA模型应在课程的执行全流程中持续不断地应用,在每一次应用总结时都应针对教学体系的八要素进行分析,分别找出各要素在教学中取得的经验与存在的问题;

(3)教师是课程教学活动的主导,是课程教学质量保证的主体,因此教师必须对PDCA模型有着深入的认识,教师主观上有执行的主动性方能保证模型应用的实际效果;

(4)学生是课程教学活动的主体,是课程教学质量评审的重要对象,学生在学习中对PDCA模型的主动应用不仅是教学质量得以提升的重要基础,也是学生自主学习能力获得的重要手段,应使学生有意识地采用PDCA模型实施学习。

[1] 张梅俊. 交叉学科复合式教学体系的理论与实践研究[D]. 武汉:武汉理工大学, 2008.

[2] 胡成江. 运用PDCA循环不断完善高职专业课程设置[J]. 中国高新技术企业, 2015(16):34-37.

[3] 迟宝全. 专业技术课教学中PDCA 模式初探[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估), 2011(2):91-92.

[4] 张强, 于洪. 高职课程任务驱动式教学方案的PDCA优化[J]. 职业技术教育, 2014(14):24-26.

[5] 潘峰, 冯雪萍, 刘轶宏. 构建R-PDCA循环推进高职课程改革[J]. 实验技术与管理, 2012(10):139-141.

[6] 唐立敏, 楼利琴, 白忠喜. PDCA循环法在纺织工程毕业设计教学环节中的实践[J]. 实验技术与管理, 2008(5):150-153.

2016-11-17

四川省2013-2016年高等教育人才培养质量和教学改革项目(川教函[2014]156号)

胡颖梅(1975-),女,硕士,副教授,研究方向:高等职业教育与企业管理研究。

G712

A

1008-5580(2017)01-0270-04