中国认知隐喻研究综述

2017-02-24季媛媛

季媛媛,李 瑛

(西华大学外国语学院,四川成都 610039)

中国认知隐喻研究综述

季媛媛,李 瑛

(西华大学外国语学院,四川成都 610039)

详细统计并研究了中国1996-2015年(截止到2015年12月12日)刊登在中国知网上有关“隐喻”的文献,发现这些文章绝大多数都是从认知角度来研究隐喻的,说明九十年代中期我国对隐喻的研究已经从修辞转移到认知上来了。鉴于此,本文主要从认知角度对1996-2015年隐喻的研究现状、隐喻的本质、隐喻的分类以及隐喻的工作机制(包括“概念隐喻理论”和“概念整合理论”)等四个方面进行综述,并提出存在的问题及发展趋势,为以后的进一步研究做铺垫。

认知 隐喻 隐喻的本质 隐喻的分类 概念隐喻理论 概念整合理论

0 引言

西方最初的隐喻研究诞生于古典修辞学,至今已经有2000多年的历史,按其研究的范围与方法大致可归纳为隐喻的修辞学研究、隐喻的语义和语用研究、隐喻的多学科跨域研究三类[1]。按照从修辞到认知的发展轨迹来分可分为四类——亚里士多德的“比较理论”、昆体良的“替代理论”、以布莱克、查理兹、莱考夫和约翰逊为代表的“互动理论”以及以方大尼尔为代表的“合成空间理论”。而因为文化差异等原因,我国语言学界对隐喻进行关注和研究的起步较晚,以束定芳、胡壮麟和林书武为代表的中国学者于20世纪90年代开始隐喻的认知研究。鉴于此,本文旨在对1996-2015年近20年间我国语言学界从认知角度研究隐喻的状况进行回顾和述评, 主要从隐喻的本质、分类及工作机制等三个方面, 试图为今后的研究工作做铺垫。

1 近二十年隐喻研究的现状

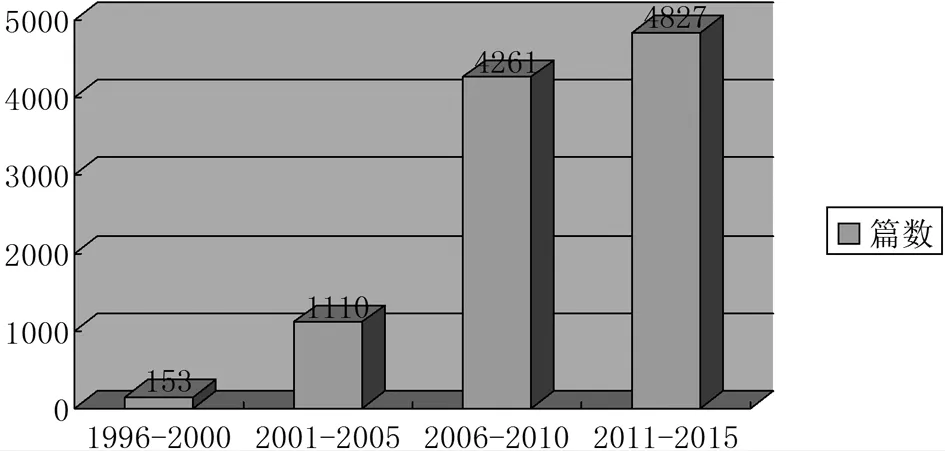

在CNKI的高级检索栏中输入关键词“隐喻”并含“隐喻”,总共检索到10365篇关于隐喻的文献,其中1996-2015年(截止到12月12号)的文献为10351篇,约占总篇数的99.86%,而1980-1995年的仅有14篇,约占总篇数的0.14%。可见,我国对隐喻的研究主要集中在1996年以后,详见图1。

图1 1996-2015年中国隐喻发表文献每五年数量分布

图1反映出隐喻的基本发展趋势:在过去的二十年来我国关于隐喻的研究呈上升趋势。我国关于隐喻的研究状况可大略分为四个阶段。第一阶段:1996-2000年为起步阶段,国内关于隐喻研究的文章非常少,仅有153篇;第二阶段:2001-2005年为增长阶段,我国很多学者开始从事隐喻研究,发表的文章不断地增加,总数达1110篇,比前五年增加了957篇;第三阶段:2006-2010年为快速增长阶段,这五年来有关隐喻的研究得到了快速的增长,总数达4261篇,比前五年增加了3151篇,比1996-2000年增加了4108篇;第四阶段:2011-2015年为飞速增长阶段,这一阶段关于隐喻研究的文章数量达到了这二十年来的最高值,为4827篇,比前五年增加了566篇,比2001-2005年增加了3717篇,比1996-2000年增加了4674篇。由此可见,隐喻研究在我国具有强大的生命力,未来隐喻在我国的研究还有可能呈不断上升趋势。

在这10351篇中,博士论文101篇,约占总数的0.98%;硕士论文4431篇,约占总数的42.81%;且博士论文从2001年开始才有关于隐喻方面的研究,硕士论文从2000年才有关于隐喻的研究。由此可以得出,我国学者对隐喻的研究起步较晚。

在众多的期刊里,为了能够更好地了解我国学者对隐喻研究所达到的水平,本文对发表在期刊特别是发表在重要期刊①上的关于隐喻的文章进行统计,制作表1。

表1 1996-2015年发表在期刊和重要期刊上的文章数量统计

由表1可以看出:1996-2000年有关隐喻的期刊为149篇,重要期刊为48篇,约占这五年期刊总数的32.21%。可见,虽然这五年的期刊总数最少,但重要期刊所占的比例是最大的。2001-2005年隐喻的期刊总数为891,重要期刊为239,约占这五年期刊总数的26.82%。可见,虽然期刊和重要期刊的数量在增加,但重要期刊所占的比例却在下降。2006-2010年隐喻的期刊总数为3018篇,重要期刊为632篇,约占这五年期刊总数的20.94%,这反映出虽然期刊和重要期刊的数量在快速增加,但重要期刊所占的比例却依然在下降。2011-2015年隐喻的期刊总数为3305篇,重要期刊为666篇,约占这五年期刊总数的20.15%,虽然期刊和重要期刊的数量达到这四个时间段的最大值,但重要期刊所占的比例却是这四个时间段最低的。近二十年的期刊总数为7363篇,重要期刊为1585篇,约占总数的21.53%。由此可以得出:我国发表在CNKI上的关于隐喻的期刊数量在不断快速增长,但是重要期刊的数量却没有成比例地增加。这同时也说明隐喻在我国受到的关注度越来越高,投身于隐喻研究的人也在逐渐地增加,但是对隐喻的研究有重大突破的人员相对较少,从重要期刊所占的比例可以看出来。

2 认知隐喻研究分类:隐喻的本质、分类及工作机制

本文旨在对隐喻的本质、分类及其工作机制进行综述,因此根据发表在CNKI期刊上的文章,按照研究的主题将其统计如下,制作了表2。

表2 1996-2015年隐喻的本质、分类及两个工作机制的文章数量分布

由表2可知:CNKI上关于隐喻的本质的期刊有28篇,约占总数②的0.38%;关于隐喻的分类的期刊有18篇,约占总数的0.24%;关于概念隐喻理论的期刊有209篇,约占总数的2.84%;关于概念整合理论的文章有58篇,约占总数的0.79%。这四个方面的研究总共占总期刊数的4.25%。对以上数据的统计是利用CNKI的高级检索得出的数据,其中隐喻的本质的数据是利用双重检索③得出来得。其他的类别是在CNKI的高级检索框中输入“隐喻”并含所查类别(如概念隐喻理论)得出的数据。从表中可以看出,我国关于隐喻的本质和分类的期刊较少,而关于概念整合理论的期刊相对较多,关于概念隐喻理论研究的期刊最多,四个方面总的期刊数量没有占到总数的5%。这种现象反映出随着人们对隐喻研究的不断深入,人们开始利用隐喻的理论去进行隐喻理论建设、跨学科的研究以及隐喻和实际运用相结合的研究等等,例如隐喻与认知、隐喻与语义、隐喻与语用、隐喻与词汇、隐喻与哲学、隐喻与文化、隐喻与心理、隐喻与教学、隐喻与二语习得等方面的研究。现利用CNKI将以上方面的期刊进行统计,制作表3。

表3 1996-2015年与隐喻相关的类别的数量统计

由表3可以看出,中国隐喻研究者开始广泛地拓展隐喻研究的领域,使隐喻理论真正地运用到生活的方方面面,最大地发挥它的作用,使之成为人类赖以生存的认知工具。隐喻的这些方面的研究所占的比例远远超过了隐喻的本质、分类、工作机制所占总数的比例,但是以上研究都是以隐喻的本质、分类、工作机制为基础进行进一步研究的。同时关于概念隐喻理论的相关研究最多,说明我国学者对隐喻的研究已经从修辞转移到认知上来了,这是隐喻研究的一次质的飞跃。

2.1 对隐喻的本质的揭示

中国学者从二十世纪九十年代开始从西方引进关于隐喻的研究成果,同时进行吸收和借鉴,并提出自己的看法。中国有很多学者对隐喻的本质进行研究。胡壮麟根据当代隐喻理论的情况把隐喻的实质大致分为三类,即隐喻是表达词语的“替代”,是语义特征的“比较”,是新语义、新概念的“创造”[2]。束定芳认为隐喻是从一个自我毁灭、自我矛盾的陈述构成一个有意义的自我矛盾的句子[3]。李苗提出隐喻双层意义构建机制假设模式来试图揭示隐喻的本质[4]。李毅指出隐喻包含喻源域、目标域以及从源域到目标域的映射,隐喻的实质是通过一类事体来理解另一类事体[5]。

随着人们对隐喻研究的逐步深入,人们对于隐喻的认识发生了质的变化:隐喻不仅是一种修辞手段,而且更重要的是人们根据不同事物间的相似性或利用隐喻思维创造出不同事物之间的相似性来建立联系的方式或机制,是人们认识新事物的需要,具有组织人类概念系统和发展人类认知的作用。

2.2 隐喻的分类

根据不同的分类标准,隐喻可以分成不同类别。从表现形式角度可将隐喻分为:显性隐喻和隐性隐喻。以相似性在认知中的作用可将隐喻分为: 以相似性为基础的隐喻和创造相似性的隐喻。从词类角度可将隐喻大致分为:名词性隐喻、动词性隐喻、形容词性隐喻、副词性隐喻、介词性隐喻。根据本体、喻体、喻底三者共现情况将隐喻表达分为:三者同现、本体+喻体、只有喻体、只有本体、本体+喻底、喻体+喻底、多喻体共现和复杂隐喻。依据辞格形式上的三种不同关系将隐喻划分为三大类:metaphor(隐喻),metonymy(借喻)和synecdoche(提喻)。根据使用的频率可以分为:常规隐喻和非常规隐喻。中国学者按不同标准对隐喻进行分类研究,主要代表人物有:谢之君[6]、胡壮麟[1]、束定芳[3]、李四清[7]、王寅[8]、李毅[5]等。

2.3 隐喻的工作机制

西方对隐喻的研究具有悠久的历史,从亚里士多德指称说、昆体良的替代说到当今认知科学界提出的隐喻认知说。毫无疑问,在这个发展过程中产生了许多观点和理论来解释和评价隐喻的产生、工作和理解机制。上世纪80年代初到90年代中期,我国隐喻研究整体上属于传统修辞及文学赏析范畴。我国学者从上世纪90年代中期开始了对隐喻研究的认知转向。因此,本文主要研究1996-2015年认知隐喻的工作机制,主要包括Lakoff的“概念隐喻理论”和Fauconnier和Turner的“概念合成理论”。这两个理论都旨在从认知角度来解释隐喻意义产生的过程,即隐喻的运作机制。

2.3.1 概念隐喻理论

概念隐喻是Lakoff隐喻理论的重要概念,是认知语言的重要组成部分,在世界范围内产生了深远的影响。概念隐喻不同于我们通常所说的修辞隐喻,它是对一般隐喻表达式的概括和总结,其主要特征是系统性、概括性和生成性。1980年Lakoff and Johnson 合作的巨著《我们赖以生存的隐喻(Metaphors We Live By)》的面世,标志着全新视角审视隐喻的时代正式到来。在该巨著中Lakoff and Johnson首次构建起“概念隐喻理论”的框架,该理论认为隐喻不仅是语言表达的手段,更是一种以一事物描写另一相关事物的思维方式[9]。

中国有许多学者对概念隐喻理论进行研究,例如李毅在《当代认知语言学隐喻研究》一文中详细讲解了概念隐喻的内涵,并通过示例详细分析了概念隐喻的运作方式,并指出人类经验中先于概念的结构关系(或逻辑),促使隐喻将这种逻辑投射到抽象概念域上,从而使人们通过已知的、具体的事物理解未知的抽象的事物[5]。李勇忠、李春华指出,“概念隐喻的提出标志着隐喻研究已从传统的辞格和语义研究进入到了一个崭新的领域,那就是隐喻的认知研究[10]。”胡壮麟将概念隐喻理论描述为:“一个过程可以隐喻为另一个过程。”[2]束定芳在《从隐喻研究看认知语言学、修辞学和语用学之间的相互关系及启发》一文中介绍了概念隐喻理论的研究目的、从“概念隐喻理论”的基本假设得出的结论、概念隐喻理论对隐喻研究的启发以及概念隐喻理论存在的一些问题[11]。李福印在《概念隐喻理论和存在的问题》一文中全面分析了概念隐喻的内容,同时也指出了一些不足[12]。张松松回顾了概念隐喻理论在认知语言学的发展史以及在人类认知中所做出的贡献,并提出了在认知观方面促使概念隐喻理论转化为概念整合理论的三大法宝[13]。在对汉语方面进行研究的文章中,Ning Yu的《认知语境与概念隐喻》值得注意,该文讨论了汉语词汇的概念隐喻问题,值得中国学者借鉴和学习[14]。同时我国的研究者根据概念隐喻理论还具体地研究了时间隐喻[15]、空间隐喻[16]、情感隐喻[17]、身体隐喻[18]、通感隐喻[19]、战争隐喻[20]、动物隐喻[21]、科技隐喻[22]、政治隐喻[23]、成语隐喻[24]和习语隐喻[25]等等,由此可见概念隐喻理论包含的主题之广。

概念隐喻理论者从认知方面来研究隐喻,开阔了人类认识事物的思维,拓宽了人类认识世界的渠道,是人类由已知世界进入未知世界的桥梁,是人类认识世界和理解概念的主要认知工具。概念隐喻理论的研究大大加速了人们全面了解语言、思维与现实世界间关系的进程。

2.3.2 概念整合理论

概念整合理论起源于20世纪80年代末,其创始者是美国的学者Fauconnier and Turner。Fauconnier于1997年在其著作《思维和语言的映射(Mappings in Thought and Language)》[26]中创造出一种迥异的“概念整合理论”,并同Turner 一道在随后的论著《我们思维的方式:概念整合与心智的复杂性(The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities)》(Fauconnier & Turner 2002)[27]中发展和完善了该理论框架。Fauconnier & Turner说,“概念整合——亦称(概念合成或心理合成)——是一种基本的心理运作,其结构是统一的,特点是动态的,可应用于思维和行动的许多领域,包括隐喻和转喻”[28]。我国学者进一步阐释了该理论,孙毅在《认知隐喻学多维度跨域研究》中指出概念整合理论是人们进行思维和活动,特别是创造性思维和活动时司空见惯的一种认知过程。例如,埃及的狮身人面像也是整合了人的面部特征和狮子的身体特征的造型,等等[29]。

Fauconnier & Turner的概念整合理论,被列为认知研究的基本理论。我国研究者密切关注这一理论,代表人物还有汪少华[30]、黄华[31]、王斌[32]、林书武[33]、陈洁[34]、王顺玲[35]、韩春晖[36]和李强[37]等等。

我们可以发现,这两种解释理论并不矛盾,它们各有侧重,后一个理论是对前一个理论的继承和发展。Lakoff的“概念隐喻理论”、Fauconnier和Turner的“概念合成理论”都是从认知的角度来进一步研究隐喻。但同时这两种理论也都存在不足之处,我国学者在对外国的理论引进吸收和借鉴的基础上,也有自己真知灼见。束定芳指出这两种理论的任何一种理论,或者两者结合起来都还不能完全解释隐喻的工作机制。他认为隐喻涉及两个处于不同领域(范畴)的概念,隐喻意义的产生是两个概念基于相似性通过映射和整合的方式互相作用的结果。这是现在我国关于隐喻理论研究的独特的见解。

3 存在的问题

本文根据中国知网中的文献对1996年至2015年国内的有关隐喻的文章进行统计研究,发现国内对隐喻的研究虽然起步较晚,但发展迅速,同时也取得了一些成就,从发表在重要期刊上的文章的数量不断增加可以看出来。然而,也存在一些问题,值得引起国内学界的关注。

3.1 理论研究没有重大突破

发表在中国知网上的文献虽然呈快速增长趋势,但发表在重要期刊上的文章较少。从某一角度,众多的学者进行研究,内容大量地重复,存在抄袭现象,如关于概念隐喻理论的文章发表在期刊上的有209篇,但其中重要的期刊只有18篇。我国学者对于引进的国外关于隐喻的理论大多持赞成的态度,发表的文章多数是运用例子来证明理论的合理性,很少有学者对引进的国外理论提出质疑、批判,并发表自己的见解。

3.2 实际应用少

我国学者没有把理论与实际相结合并应用到实际当中去。例如把隐喻理论应用到教学、培养学生们的创新思维和二语习得上的较少;把隐喻与中国的诗歌、文言文、习语、成语等结合进行研究的较少,对日常生活中的隐喻研究也较少。

4 未来的发展趋势

4.1 对隐喻理论的研究有所突破

对隐喻理论进行系统化和整合。有很多学者对隐喻的本质、分类、工作机制、特点、研究对象和研究方法等进行研究,但很多学者对其隐喻的研究本质上是一样的,但会各自采用各自的术语,缺乏对隐喻理论的系统化和整合。加强对隐喻的跨学科研究,隐喻研究已成为一门专门的学科,一方面应该加强本身的理论建设,另一方面还要积极走出去与其他学科相结合,从其它学科中吸取营养,以不断完善自身的理论。隐喻研究者将更多地提出自己的见解,随着中国学者对隐喻研究的不断深入,对国外引进的理论将不再只是一味的赞成,而将会提出更多的质疑和自己的独特见解。

4.2 把隐喻理论应用到实际上

我国的学者应该把隐喻的本质、分类及特点、产生的原因、理解过程和工作机制等的研究成果应用到汉语研究和其他学科当中去。

隐喻不仅是一种语言现象,更是一种认知现象。隐喻贯穿于我们人类的思维和行为,涵盖了政治、经济、科学、宗教、艺术、军事、生活、逻辑、心理、语言等各个领域,我们的生存离不开隐喻,隐喻研究也会充满生命力。

[1] 束定芳. 隐喻学研究 [M]. 上海:上海外语教育出版社,2000.

[2] 胡壮麟. 隐喻与文体[J]. 外语研究,2000(2).

[3] 束定芳. 论隐喻的运作机制[J]. 外语教学与研究,2002(2).

[4] 李苗. 论隐喻的本质及其双层意义构建机制[J]. 求索,2004(2).

[5] 李毅. 当代认知语言学隐喻研究[J]. 山东社会科学,2009(3).

[6] 谢之君. 隐喻:从修辞格到认知[J]. 外语教学与研究,2000(3).

[7] 李四清. 英汉成语中的隐喻模式及其隐喻机制的研究[J]. 上海师范大学学报,2005(7).

[8] 王寅. 认知语言学[M]. 上海:上海外语教育出版社,2006:408-432.

[9] Lakoff,G. & Johnson,M.MetaphorsWeLiveBy[M]. Chicago: University of Chicago Press,1987.

[10]李勇忠,李春华. 认知语境与概念隐喻[J]. 外语与外语教学, 2001(6): 26-28.

[11]束定芳.从隐喻研究看认知语言学、修辞学和语用学之间的相互关系及启发[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版),2013(5).

[12]李福印.概念隐喻理论和存在的问题[J]. 中国外语, 2005(4).

[13]张松松.当代隐喻理论研究的回顾与分类思考[J]. 外国语言文学,2013(3).

[14]Yu, Ning.TheContemporaryTheoryofMetaphor.APerspectivefromChinese[M]. Amsterdam and Philadelphia: Benjamins, 1998.

[15]杨艳.汉语中的时间隐喻[J]. 东南大学学报,2001(3).

[16]吴云.认知框架下的空间隐喻研究[J]. 修辞学习,2003(4).

[17]周红.英汉情感隐喻共性分析[J]. 四川外语学院学报,2001(3).

[18]王逢鑫. 身体隐喻:构词理据、功能变换、冗赘与错位[J]. 外语与外语教学, 2002(12).

[19]葛成,黄莺. 汉语味觉形容词"甜"的通感式词义引申研究[J]. 语言本体研究, 2012.

[20]李刚,陈勇. 战争隐喻中抗衡与对立的特质分析[J]. 湖南科技学院学报, 2008(10).

[21]项成东,王茂. 英汉动物隐喻的跨文化研究[J]. 现代外语, 2009(3).

[22]兰倩,李炳辉. 近代来我国科学隐喻研究综述[J]. 科技文汇, 2008(5).

[23]文旭. 政治话语与政治隐喻[J]. 当代外语研究, 2014(9).

[24]孙苗. “虎”字成语的隐喻机制[J]. 科教导刊(中旬刊), 2010(7).

[25]王丹宇. 英语习语的隐喻认知理解[J]. 佳木斯教育学院学报, 2010(5).

[26]Fauconnier,G.MappingsinThoughtandLanguage[M]. Cambridge: Cambrige University Press,1997.

[27]Fauconnier,G. & Turner, M.TheWayWeThink:ConceptualBlendingandtheMind'sHiddenComplexities[M]. New York: Basic Books,2002.

[28]Fauconnier, G. & M. Turner.ConceptualIntegrationNetworks[J]. Cognitive Science,1998, (2):133-187

[29]孙毅. 认知隐喻学多维跨域研究[M]. 北京:北京大学出版社,2013.

[30]汪少华. 合成空间理论对隐喻的阐释力[J]. 外国语, 2001(3):37-43.

[31]黄华. 试比较概念隐喻理论和概念整合理论[J]. 外语与外语教学, 2001(6):20-22,34.

[32]王斌. 概念整合与翻译[J]. 中国翻译, 2001(3).

[33]林书武. 隐喻研究的基本现状、焦点及趋势[J]. 外国语, 2002(1).

[34]陈洁. 汉语结构对称性四字格成语的概念整合机制研究[J]. 广西社会科学, 2010(10).

[35]王顺玲. 基于概念整合理论的隐喻研究对大学英语教学的启示[J]. 山东外语教学, 2009(1).

[36]韩春晖. 认知视角下《论语》中隐喻意义的构建[J]. 学术交流, 2013(7).

[37]李强. 基于物性结构和概念整合的名词隐喻现象分析[J]. 语言教学与交流, 2014(6).

注释

①本文把SCI来源期刊、EI来源期刊、核心期刊和CSSCI统称为重要期刊

②占总数(的比例)是指该项占隐喻的期刊总数7363的比例

③双重检索指在高级检索框中输入“隐喻”并含“本质”选精确再加“隐喻”并含“内涵”选精确

④比例是指该项占隐喻的期刊总数7363的比例

2016-11-02

季媛媛(1992-),女,硕士研究生,研究方向:认知语言学。

李瑛(1963-),女,教授,硕士生导师。

HO-06

A

1008-5580(2017)01-0252-06