拜物与泛神

——黑龙江流域原始渔猎民族图腾艺术考略

2017-02-23朱磊

○朱磊

拜物与泛神

——黑龙江流域原始渔猎民族图腾艺术考略

○朱磊

在原始社会中,落后的生产力、蒙昧的认知水平使人们对诸如风、雨、雷、电、水、火等自然现象缺乏科学的认知,无法了解它们的起因和运动规律,因为不了解而产生了畏惧,因为畏惧而寻求安慰,就当时人类的生存环境而言,这种安慰只能在幻想中去寻找,在这个过程中,某些自然物被人们赋予了超自然的神秘力量并加以崇拜,拜物行为由此产生。

“拜物”一词的出现,肇始于1760年法国学者布罗赛的《论物神崇拜》一书中。在这之前的1757年,英国哲学家休谟在《宗教自然史》中,对这一特殊而普遍的人类原始信仰倾向曾作出过深刻的论述与分析:“人们身上普遍存在着这样一种意向,即认为一切生物都跟人类自身相类似,并把这些他们非常熟悉和他们完全理解的……品格转移到每一种物象上面。那些经常占据他们的思想并且总是以同样的形式出现的未知的原因,使得他们把一切都预想成是完全相同的。还在不久以前,我们曾经把思想、智慧和情感赋予了它们,有时甚至把人的肢体和形象也赋予了它们,以便力求使它们和我们相似。”①其后的法国哲学家孔德认为一般原始宗教均存在“拜物”的特征,即赋予非人的物以人的精神特性。

同样是由于生产力水平的低下和知识的匮乏,原始人类认为睡眠、疾病、死亡等现象是因为某种力量离开了身体,他们把死亡和梦幻看作是独立于肉体之外某种能量的活动,“灵魂”的观念由此产生。英国著名人类学家、宗教学家泰勒认为:“日常经验的事实变为神话的最初和最主要的原因是对万物有灵的信仰,而这种信仰达到了把自然拟人化的最高点。”②他认为灵魂观念是整个宗教信仰的发端和赖以存在的基础,也是全部宗教意识的核心内容。“灵魂”的观念产生后,在原始拜物思想的作用下,原始人将“灵魂”的观念泛化,即将其推己及“物”,认为灵魂可以附着在任何事物上,动物、植物、山石等自然物,风、雨、雷、电等自然现象也和自己一样,是有意志、有灵魂的,这便是著名的“万物有灵论”。当原始人赋万物以灵魂,最初的对物与自然现象简单的畏惧上升为尊敬与崇拜时,“神”便广泛地产生了。

萨满教是原始宗教的一种,一般认为,萨满教起于原始渔猎时代,其理论根基是万物有灵论。萨满教是在长期的以渔猎为主的生产生活活动中原始渔猎民族群体信仰和原始思维意识的集中表现。萨满教普遍存在于东北亚、西伯利亚和北美印第安地区等北半球高寒地区,而我国北方渔猎民族的萨满教通常被视为萨满教的典型形态,并在黑龙江流域的鄂温克、鄂伦春、赫哲、达斡尔族中得到了较为完整的继承。萨满是基于原始“拜物”信仰的泛神宗教,应该说,从其诞生之日起,萨满教就是带有强大的拜物“基因”的。这里的“物”的概念是广义的,从自然崇拜、图腾崇拜到始祖崇拜,到处可见拜物的影子,自然崇拜是对“物”的本体崇拜,图腾崇拜是将自然物浓缩淬炼后形成的可视化的符号崇拜,始祖崇拜是对“物”的崇拜过程中亲缘意识的萌生和衍化。

图腾崇拜是北方狩猎民族由自然崇拜向始祖崇拜演变过程中产生的,图腾崇拜出现并没有摧毁自然崇拜,其自身亦没有因祖先崇拜意识的产生而消亡。三者在很大的时间与空间范围内处于并存状态,而萨满教正是其并存的载体。渔猎是多数黑龙江流域少数民族原始的生存方式,萨满教发生于狩猎社会,是狩猎民族的主体精神信仰,因此,抛开萨满教来谈黑龙江流域少数民族的图腾文化无异于缘木求鱼。

一、萨满与图腾——原始宗教与原始艺术的发生

“艺术发生学”或“艺术的起源”是一个非常复杂的问题,在面对这类问题时,由于无法复制原始社会的真实生存状况(即艺术发生的“原境”),研究者们除了从有限的考古发现中寻找一些实物证据外,似乎没有更多的方法。幸好我们的研究对象是黑龙江流域的北方渔猎民族,渔猎生产的特殊性(单纯意义上对自然的依赖)使得这些族群的信仰、文化在相当长的历史时期内没有过多地受到外族的影响,甚至在当下信息社会,在北方某些地域,仍然有渔猎部落以原生态的形式顽强存在,成为我们研究的“活化石”。它们依旧保持着最原始的渔猎生产,依旧虔诚的笃信萨满,萨满是其民族文化的重要组成部分,它基于渔猎生产,也必然影响到这些族群的思想意识、文化习俗等各个方面。因此,我们有理由相信,从这种特定族群基于特殊的生产方式而产生的特色信仰入手,去探索其艺术的原始成因,是适当的也必将有所裨益!

如果将渔猎民族原始艺术的产生与其渔猎的生产方式看作是一个密不可分的整体,那么萨满宗教与其关系如何?关于这个问题,俄国哲学家普列汉诺夫曾有如下论述:“原始宗教是社会发展无可争辩的因素……而这一点又完全取决于一定经济基础上所产生的社会关系,因此,如果原始宗教具有社会发展因素的意义,那么这种意义完全植根于经济之中。”③也就是说,萨满宗教是北方渔猎经济的产物,萨满文化在自身形成和发展的过程中,依托于特定的经济生产方式,对渔猎民族原始艺术的产生和发展起到了重要作用。萨满是泛神宗教,而且萨满相信图腾是灵魂的载体,因此萨满文化中神与图腾数量繁多,北方渔猎民族图腾艺术的题材内容、形式样式与图腾造型的应用实践都与萨满教密切相关。

在以往的原始图腾文化研究中,图腾的概念往往限于民族图腾的范围,而黑龙江流域少数民族图腾艺术的内涵十分宽泛,除了整个民族的图腾,还有部落图腾、家庭图腾、以及个人崇拜的图腾(依性别、年龄、身份而有所差异),它们与萨满宗教信仰紧密融合,构成了该地区少数民族复杂的、多层次的图腾文化。萨满法具、民俗仪式和生产生活用具是黑龙江流域少数民族图腾造型艺术的物质载体,各民族图腾崇拜的内容和造型样式略有差异,但整体上都反映了其生存环境和生产方式的特殊性以及萨满宗教“万物有灵”观念的深刻影响。

萨满教的重要法具有萨满神衣、帽、萨满神鼓等,萨满神衣是图腾造型艺术最为集中的载体,充分体现了萨满教拜物与泛神的特点。敖鲁古雅鄂温克在萨满神衣的双肩和双袖上披挂有大量的图腾缀饰,狩猎鄂温克认为萨满是天神的使者,聚各种神力于一身,神衣图腾装饰的繁杂充分体现了这种多神崇拜信仰。另外,萨满神衣图腾装饰是神的物化,满足了信徒从观念意识到视觉层面的心理要求。鄂温克萨满神衣上的图腾装饰主要有日、月、星辰、雷等自然图腾,日月造型特征较为写实,太阳神造型为一圆形铁片,月亮神为月牙造型。雷鸣与闪电被鄂温克人认为是天神发怒的表现,具有神奇的力量,雷神图腾物多以铁片剪切组合加工而成,造型极为特殊,顶端为“X”造型,下接一较大的柳叶形铁片,其两端各有两个较小的“翅膀形”铁片,打眼后以小铁环链接,对称排列,整体貌似某种昆虫。雷神造型周围多饰有小铃铛,萨满作法时身体晃动,铃铛发声,以为雷鸣之音。动物造型也是鄂温克萨满神衣图腾装饰中的一大题材,有天鹅、布谷熊、狼、野猪、鱼等。鄂温克萨满图腾造型中的大部分动物图腾造型都采用比较简练的表现方法及平视的剪影造型。作为候鸟的天鹅对鄂温克人掌握季节变化具有重要作用,是鄂温克确定原始“物候历法”所倚赖的吉祥动物,天鹅被视为神的使者,天鹅图腾崇拜在动物图腾崇拜中居于很高的地位。

狩猎民族对鹿的崇拜心理十分广泛,萨满神衣多以鹿皮制成,萨满神帽均饰有鹿角造型。鹿崇拜心理起于早期狩猎的伪装,原始民族狩猎时常把鹿皮披在身上,把鹿头皮帽戴在头上,后来因为伪装狩猎的成功对其产生崇拜心理,认为其具有神力。由此便可以完美地解释为何萨满神帽常饰有鹿角,萨满神教的鹿角造型是北方狩猎民族“鹿文化”中鹿图腾造型在萨满文化中的典型符号。鄂伦春萨满神帽在鹿角之间常塑有一铜鹰的造型,鹰在鄂伦春的原始信仰中是天神的使者,具有神力因此成为萨满图腾,这与鄂温克的天鹅图腾在观念意识上是相同的。

蛇图腾在我国北方狩猎、游牧民族的古代文化中也曾比较普遍地存在过。北方通古斯语族的信仰文化中,蛇有很高的地位,常被视为开天辟地的神或始祖神,赫哲族的萨满神衣上常用熏黑的鹿皮裁剪成蛇形装饰物,萨满鼓上也常绘有蛇、龟、蜥蜴(四足蛇)等动物纹样,并且早年的赫哲族萨满神衣亦有以蛇皮制成。蛇、龟、蜥蜴、蛙等爬虫类动物图腾在赫哲族以渔猎文化为基础的萨满造型中数量众多,通古斯语族的神话传说中,以蛇为代表的爬虫被视为开天辟地的始祖神,因为爬虫类动物多为两栖类动物,赫哲族的生产方式主要是狩猎和捕鱼,陆地与水是他们赖以生存的两大环境,在长期的渔猎生产中,爬行类动物因其自身的两栖属性所具有的强大生存能力而逐渐被神化,成为该族群图腾信仰的主要内容。

相当一部分北方原始狩猎民族的萨满神衣上还常装饰有神树图腾造型,比如早期的达斡尔萨满神衣有12条长裙带,12条短裙带,象征24节气和12个月,裙带上常饰有12种神鸟和12种神树。许多民族的萨满神衣上还大量地饰有剪、刀、钩、弓箭等工具造型,常以铁丝弯折而成,这些常见的生产工具因其功能被视为具有辟邪驱魔的神力,同样具有图腾的性质,可以看作是萨满教拜物意识的典型代表。另外在部分长期与汉族杂居的少数民族地区和由生产方式狩猎转向农耕的地区,萨满图腾的造型中开始出现龙、凤、莲花、铜镜等内容,体现了汉族民俗文化和佛道文化的影响。

萨满是人与神沟通的使者,为了驱鬼逐妖、消灾灭祸,人们尽可能多地将更多的神物化,以可视图腾物的形式附加在萨满神器之上,以期达到最大的祈福功效,萨满神衣是北方狩猎民族图腾造型艺术的最大集合体,神衣重达几十斤,承载了大量的图腾造型艺术信息,每一个图案、每一件配饰都表明了一个神灵的存在,集中表达了人们对万物的信奉以及对天地和大自然的膜拜。

二、拜物与图腾——生产方式与自然母题的崇拜

马克思曾经说过:“不同的公社在各自的自然环境中,找到不同的生产资料和不同的生活资料。因此,它们的生产方式、生活方式和产品,也就各不相同。”④北方原始狩猎民族艺术与狩猎生活息息相关,其图腾崇拜的本体无一例外源自其朝夕相处的自然,大自然是北方狩猎民族族群赖以生存和发展的根本,因此,所有北方狩猎民族族群的图腾造型艺术都是自然崇拜社会心理的客观反映。赋予自然物或自然力以人格和神力是原始拜物思想的根本表现,当人们主观认为白山黑水以及其间万物具有生命、灵性、情感、意志和神秘力量时,他们就已成为北方狩猎民族的诸神,这些神起初就是自然物的本体,人们对着山川、树木跪拜祈福,后来开始对自然物进行简单加工,以形成直观、可视化的崇拜形象,比如说对某种动物的皮毛进行缝合填充形成皮偶,或是择取某种特定形态的树枝施以简单的雕刻而成粗略的动物形态。应该说在当时的生产力状况下,人们还没有掌握甚至是最基本的造型艺术的审美规律,这种对自然物简单的加工过程,“实用性”是其唯一目的,即随时方便地实现拜物的最根本目的——满足人们的精神需求。“对各种动物图腾崇拜的需要使他们以各种手段来塑造各种崇拜偶像实体。这就很自然地使他们经历了对立体造型艺术逐步认识掌握的过程。”⑤应该说,图腾观念是紧随拜物思想的产生而产生的,而图腾造型艺术却是萌芽于后期对自然物的简单加工之中的。

近山者拜山、靠水者敬水,自然万物是北方原始狩猎民族拜物信仰的母体,也是其图腾崇拜的母题。“敖包祭”是北方阿尔泰语系尤其是通古斯语族自然崇拜心理意识的原始体现,在如今蒙古族、达斡尔族、鄂温克族和鄂伦春族生活的区域仍然可见。“敖包”原指自然界中突出的圆形山顶,在祭祀中,人们用石块砌成近似锥形体的石碓祭坛(山的缩影,山神的栖息之所),顶部插上枝叶茂盛的柳木条,上面缀饰黄、红、蓝三色条带,红色为祭火、黄色为祭大地、蓝色为祭天。敖包祭简单明确地体现了渔猎民族原始先民对天地山川的崇拜意识,因而被学界普遍认为是北方狩猎民族在萨满教及萨满教文化形成之前,存在过的更为原始的信仰意识。

鄂伦春对“得勒钦”(太阳神)和“别亚”(月亮神)非常崇拜。每逢遇到困难,他们会向太阳祷告,他们认为日蚀是太阳被天狗吃掉,会敲击器物来驱赶天狗。每年的正月十五和八月十五,鄂伦春人举行拜月仪式。如果长时间狩猎没有收获,也会对月亮进行祈祷。“奥伦”(北斗星神)是鄂伦春信仰中主管仓房的女神,每年腊月二十三和正月初一都要对着仓房烧七炷香来供奉。鄂伦春人崇拜“白那恰”(山神),认为山林中一切动物植物皆为山神统管。外出狩猎时遇到的高崖古树和洞窟都是山神“白那恰”的栖所,不敢喧哗并向其叩拜,求它保佑多打野兽。鄂伦春人崇拜“托奥博如坎”(火神),吃饭之前要向火堆里扔些食物,以示供奉。对火的崇敬,还表现在不能用有刃的刀拨火,不能向火上泼水,不能将污秽之物扔进火中,以防触怒火神。

敖鲁古雅鄂温克信仰的主神是“舍卧刻”,源于通古斯语族古老的神话传说中从天而降的有犄角的蛇,后期演变为木刻的一男一女的人身造型,并饰以皮袍,体现了从拜物到以人本身为主的始祖崇拜的信仰观念的变化。将主神“舍卧克”与其他11种神物一并装入桦树皮盒或特质的皮囊内,即为“玛鲁”神,这些神物包括“色勒”(即铁神,由薄贴片简称)、“乌麦”(儿童保护神,整体为鸟形,木制鸟身,饰以皮制翅膀和鸟尾)、灰鼠皮(打猎时,拿出灰鼠皮火上挥,请舍卧刻赐予猎物)、“奥伦”(一种弯曲的细木条,为驯鹿祛病)、还有鹿皮小鼓(舍卧刻听到鼓声,会前来帮助)、一公一母的熊崽皮(鄂温克信仰中,熊是驯鹿的保护神)以及驯鹿笼头和缰绳(防止驯鹿丢失)等。人打到猎物后,要切开动物的心脏,取出玛鲁诸神排列好,用心血涂抹每一个神灵的嘴,完成对玛鲁神的祭祀,以祈求下一次狩猎的成功。玛鲁神崇拜反映了狩猎民族在严酷的自然环境中寻求心灵慰藉的朴素心理,也集中体现了鄂温克民族信仰中拜物心理的广泛存在。

在达斡尔族的原始信仰意识中,有过对山石林木膜拜的历史时期,怪石险峰和特殊形态的树木被认为是主宰山林的神灵的寓所,猎人狩猎进山,见到都要跪拜。达斡尔族信仰是数量众多的自然神信仰,其中包括天神、地神、山神、雷神、河神、熊神、老虎神、树神、博果勒神(包含许多自然界动物和树木在内的24个神位)等等。长期的狩猎生产中对自然的畏惧与期求,使得达斡尔族的宗教信仰中自然神的崇拜长期居于主要的统治地位。出于同样的心理,渔猎的赫哲族在其信仰中同样以自然动物为原型,塑造了大量的动物神,其中包括水獭神、鳇鱼神、蛇神、蜥蜴神、虾蟆神、龟神等大量的水生动物和两栖动物。与其他北方民族相比,捕鱼在原始赫哲族的生产方式中所占的地位要重要得多,赫哲族的动物神信仰中的这种特征也就不足为奇了,这也从一个侧面印证了一个民族艺术、宗教信仰的母题与其生活环境与生产方式之间密切而且必然的联系。

三、泛神与图腾——万物有灵与图腾信仰的多样

与自然和谐共生的渔猎文明促成了北方渔猎民族对大自然无限敬重的生存理念的产生。中国北方地区高寒,我们眼中的青山绿水在原始民族频繁的渔猎生产中随时可能变为“穷山恶水”,在险恶的自然环境和巨大的自然力面前,生产力水平处于原始阶段的先民们必然会感觉到自身的渺小,基于最原始的生存需要,这种对自然的敬畏之心在渔猎民族世世代代的生息繁衍与生产劳动中被不断加强,对自然现象和自然力赋予神圣意味,从而形成了根深蒂固的“万物有灵”的思想观念。人们认为自然万物都是有灵魂、有意识、有超能力的,进而衍生出以萨满为中心的泛神信仰。

树神崇拜广泛存在于北方民族渔猎民族原始信仰之中,树木(森林)与狩猎生活密切相关,人们相信神树是天神与人联系的媒介或是祖先灵魂的依附,具有祛灾辟邪的神奇力量,因而通过各种方式进行祭拜。树神崇拜与山神崇拜是分不开的,鄂温克族、达斡尔族和鄂伦春族敖包文化中,石碓祭坛是山的象征,其顶部枝叶茂盛的柳木条是敖包祭祀中不可或缺的部分,是北方民族原始树神崇拜的典型代表。在鄂温克、达斡尔和鄂伦春族的信仰中,山神“白那恰”具有特殊的意义,它是所有动植物的主宰,猎获的多少全由它决定。如果久猎未获,便在山林中寻一高大苍老的树干,砍去一块树皮,以木炭绘一老者脸型,作为山神偶像加以祭拜,猎获后,要将猎物的血涂抹山神画像的嘴部,以示感恩。神树崇拜以不同的形式存在于大部分北方民族的萨满教仪式之中,赫哲族在举行较大的萨满仪式时要在室内立“神杆”,满族祭天时要在院内立“索伦杆”,鄂温克敖包祭要立树于石碓之上,达斡尔萨满仪式中也有立“宇宙树”的习俗。这些类似的“神杆”造型,形式上极似印第安“图腾柱”,由对树木本身自然物的崇拜,上升到了具有图腾意味的符号化崇拜。

鄂伦春、鄂温克族和达斡尔族有长期的崇熊习俗,熊在其图腾信仰中占有非常重要的地位。鄂温克人认为熊的保护可以使驯鹿免受狼的攻击。熊在直立行走和吃东西的时候很像人,因而鄂伦春人认为他们与熊有某种亲缘关系。鄂伦春和鄂温克族称公熊为“祖父”,母熊为“祖母”。狩猎打死熊后,不能说“打死”,要说“睡了”,进食熊肉时,要模仿乌鸦的叫声,暗示乌鸦在吃它的肉。吃完的熊骨不能随意丢弃,要收集起来,按熊的构造排列好进行树葬。鄂伦春人对虎也抱有同样的崇拜心理,称虎为“太爷”,鄂伦春族人在早期曾把虎当作图腾崇拜过,鄂伦春认为虎是山神化身,可以帮助鄂伦春族人进行狩猎。

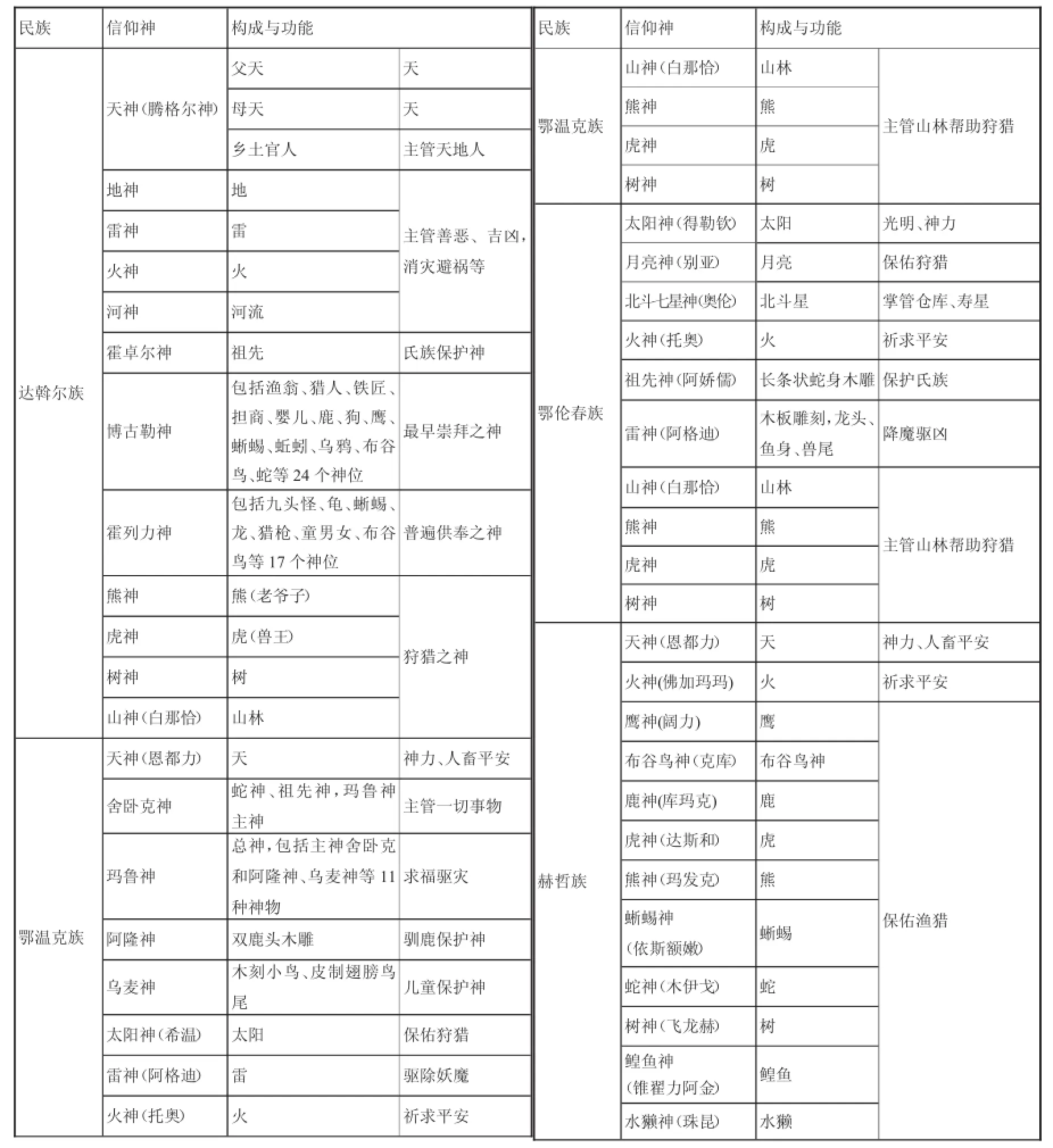

北方渔猎民族的泛神信仰是一个庞大繁杂的系统,他们所赖以生存的自然中的大部分形象被纳入到这个系统之中,它们虽略有差异,却因自然环境、地理条件和生产方式的接近而具有更大的趋同性,下表所列为北方各渔猎民族泛神信仰的主要内容:

北方各渔猎民族泛神信仰的主要内容

结语

基于万物有灵的观念和泛神信仰,北方渔猎民族的图腾崇拜对象极为广泛,各种神灵、动物、植物以及无生命的自然物和自然现象都出现在其庞杂的信仰体系之中。泛神信仰是北方渔猎民族的精神皈依,在其文明中,被承载于大量的具有图腾意味的视觉物化载体之中。图腾信仰是原始人对其基于生存需求所产生的心理状态的主观描述,是按照原始的思维逻辑来观察和思考自然和人自身的结果,因而是原始渔猎民族精神活动的智慧之果。图腾信仰被物化,便激发了图腾造型艺术的产生,并且通过集体承传表达着渔猎民族蒙昧的心理意识以及原始审美观,体现了北方民族渔猎文明的特色,成为这一地域整体信仰文化的重要表征。

(作者单位:东北林业大学园林学院)

①[英]大卫·休谟《宗教的自然史》[M],徐晓宏译,上海:上海人民出版社,2003年版。

②[英]爱德华·泰勒《原始文化》[M],连树声译,南宁:广西师范大学出版社,2005年版。

③[俄]普列汉诺夫《普列汉诺夫哲学著作选集》(第五卷)[M],北京:三联书店,1984年版。

④[德]卡尔·马克思《资本论》[M],北京:人民出版社,1975年版。

⑤鄂嫩哈拉·苏日台《狩猎民族原始艺术》[M],呼和浩特:内蒙古文化出版社,1992年版。

国家社科基金艺术学项目“黑龙江流域少数民族美术历史与现状整理研究”(15CF143)阶段性成果]