西藏阿里早期石窟壁画:聂拉康

2017-02-16张长虹

□ 张长虹

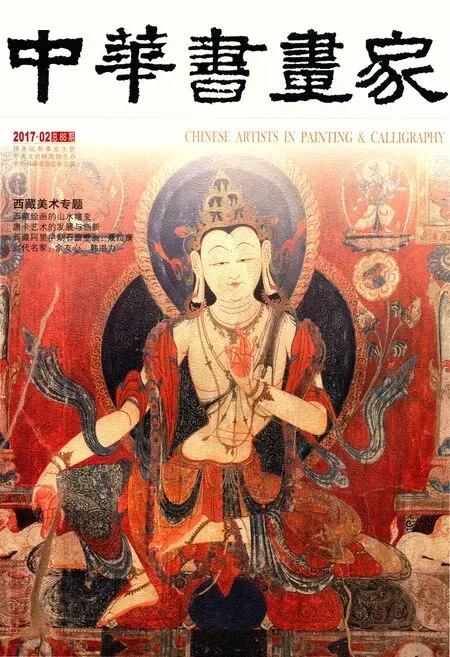

西藏阿里早期石窟壁画:聂拉康

□ 张长虹

一、阿里概况

西藏自治区境内的阿里地区地处我国西南边陲的最西端,位于巍然高耸的世界屋脊之巅,喀喇昆仑山之南,喜马拉雅山之北,东起唐古拉山,紧依西藏腹心地区,北接新疆,西、南邻克什米尔和印度、尼泊尔等地。境内高山耸峙,雪峰林立,河流纵横,湖泊众多;水草丰美,物产丰饶,空气洁净,沃野辽阔,风景独特,平均海拔高度在4000米以上。

阿里的古代文明历史悠久,文化积淀深厚,在西藏宗教发展史上有重要的地位。以冈底斯山为中心的“阿里三围”不仅是西藏本土宗教苯教的发祥地,也是藏传佛教史上“后弘期佛教”再次复兴的重要基地。吐蕃王朝强盛之前,这里曾是象雄文明发生、发展之地,在汉文史籍中对此有着不同的称呼,公元9世纪以前,这片土地多被称为“羊同”“杨童”等,元代称为“纳里速古鲁孙”,明代称为“俄力思”,直到清代方称为“阿里”。

图1 聂拉康石窟所在河谷

公元9世纪40年代,吐蕃王朝崩溃,末代赞普朗达玛的后裔吉德尼玛衮西逃至象雄,在当地贵族的帮助下建立地方政权,将象雄故地更名为“阿里”,“阿”(mnga')意为管理国家一切政务、管辖广土众民,“里”(ris)则有种类、派别之意,“阿里”(Mnga' ris)则意为属民和领土。吉德尼玛衮亦被称为“阿达”(Mnga' bdag),意为占有土地、属民和财富的领主,由此推知吉德尼玛衮意在将这一地域纳入自己的治下,故名之“阿里”,阿里之名也从此沿用至今。为了避免重蹈吐蕃王国王室兄弟因争夺王位而自相残杀,吉德尼玛衮将阿里分成三个势力范围,让三个儿子各掌其政,形成历史上有名的“阿里三围”。自公元10世纪阿里王系诸政权建立之后,阿里地区在政治上形成了自成一体的格局,其中最强盛的两个地方政权是拉达克和古格。拉达克王系传承时间最长、最牢固,还在一段时间内曾经统辖过整个阿里三围,威震中亚,至今仍有“小西藏”之称;古格王系为藏传佛教的复兴事业做出了不可磨灭的历史贡献。公元11世纪,古格王益西沃(Ye shes'od, 947-1019/1024,意译“智光”)放弃王位、出家为僧,被称为“拉喇嘛”或“天喇嘛”(Lha bla ma)。他为了重振佛教,不遗余力,甚至后世史书传说他为了佛法献出了宝贵的生命。大译师仁钦桑布(Rin chen bzang po, 958-1055,意译“宝贤”)是古格本地人,13岁出家,自18岁起,先后三次赴克什米尔、印度等地留学,在外停留时间长达17年,回来后在古格王室的支持下,广建寺院、佛塔,翻译、修订佛教显密经续,开创了佛教发展的新时代,被尊称为“洛钦”(Lo chen,意为大译师)。拉尊绛曲沃在位时,迎请东印度佛教大师阿底峡(Atisa, 982-1054)于1042年入藏,在阿里译经传法,在托林寺驻锡达三年之久。正是在古格王室与高僧大德的不懈努力下,佛教在阿里地区重新点燃了复兴之火,史称“上路弘法”。

从这一时期起,直至17世纪30年代古格王朝灭亡,历经六百余年,佛教在阿里地区绵延传承不绝,藏传佛教各教派纷纷登上历史舞台,在这一地区留下了浓墨重彩。遍布阿里三围的众多的佛塔、寺院、石窟等佛教艺术遗存就是这一地区佛教曾经辉煌的历史见证。其中,尤为引人瞩目的就是阿里地区留存至今、保存有精美壁画的大批佛教石窟,堪称“高原的敦煌”,具有十分重要的历史、文化和艺术价值,是研究阿里地区乃至整个西藏的文化史、宗教史和艺术史的重要资料,是十分宝贵的艺术宝库。

本文拟介绍其中年代最早、壁画保存相对较好的一处石窟—聂拉康的壁画。

二、聂拉康的壁画

图2 聂拉康石窟保存现状

图3 石窟北壁壁画

图4 北壁东半部的说法图

图5 北壁西半部金刚界曼荼罗配置示意图

图6 北壁西半部的金刚界曼荼罗

图7 北壁供养女神金刚歌和摄卫菩萨金刚锁

聂拉康位于西藏阿里札达县的卡孜附近,卡孜据称是西藏历史上著名的大译师仁钦桑布的故乡,考古学家在′方圆仅数平方公里的卡孜河谷内发现多处重要的佛教遗存,包括石窟、佛寺和佛塔等建筑遗址以及在这些遗址中保存的壁画、铜像、建筑构件等。石窟所在地海拔高约4000米,气候干燥,土地贫瘠,植被稀少,山崖陡峭,石窟多开凿在这些人迹罕至的陡峭山岩上(图1)。聂拉康是一处佛教石窟遗址,分布于东西走向的普卡河谷南岸,依山而建,系在天然洞穴加工开凿成洞窟的基本形状后,再在窟内砌筑土坯泥墙,然后在泥墙表面略经加工后绘制壁画。

石窟平面略成长方形,门道开于东壁,北壁长约8.3米,南壁长约7.8米,西壁长约5.8米,东壁长约6.7米,门道宽约1.5米,墙厚约0.6米。石窟顶部已经坍塌,窟顶略呈圆弧形。石窟中央有一座小型的长方形殿堂,门向东,现仅存墙基部分,长、宽均约为4米,沿墙尚存有五座塑像的基座,但像已不存。围绕着中央的小殿有一周狭窄的转经道,尚存的壁画即主要保存在转经道的北壁、南壁和东壁门道两侧(图2)①。

1.北壁

整个壁面的构成分为东西两部分,东半部绘制一幅大型的说法场景,西半部绘制一幅金刚界曼荼罗(图3)。

北壁东半部说法图的中央绘制释迦牟尼佛,身色现为褐色,推测原来应为金色或黄色。面部呈卵形,眼睛是典型藏西的白色鱼肚眼,耳垂呈矩形,螺发和肉髻为蓝色。身着袒右袈裟,袈裟紧身贴体,右手上举施无畏印,左手于腹前结禅定印,结跏趺坐于仰覆莲座上。佛像整个身体的比例显得不太协调,头小臂长,尤其是右手臂。佛像头后和身后有白色的头光和身光,在白色的背景上绘有蓝色闪电般的放射线纹。佛像的头顶有一对飞天,上身袒露,下身穿短裤,头朝下,双手执花环下垂到佛的头顶。这对飞天显得身体笨重,动作稚拙,缺少敦煌飞天的轻灵飘逸之感,而接近印度壁画的飞天。释迦牟尼佛两侧围绕着肤色各异的僧众,均面朝坐佛,似在听法,其中靠近佛像右侧的一尊像略大于其他听法者的形象,跪坐在一座佛塔前面,有学者推测此人或许就是为佛教第二次弘传于西藏做出重要贡献的大译师仁钦桑布的形象。最下一排西半部绘制形状各异的树木十株,东半部绘制颜色各异的大象十匹、马十匹,有武士骑乘,可能象征佛教故事中的十万象兵和马兵(图4)。

北壁西半部绘制一幅水平配置的金刚界曼荼罗。金刚为最刚之义,其坚万物不能碎坏;其利能碎坏万物,故佛教中常用金刚来比喻般若之体用,真常清净,不变不迁,烦恼邪魔所不能乱、不能动;能断除惑执,照五蕴皆空,而度一切苦厄。一般而言,金刚界是相对于胎藏界而言,依《金刚顶经》所说,将金刚界以图绘出来表示,称为金刚界曼荼罗。这幅金刚界曼荼罗中央绘制大小相等、造型相似的五尊佛像,从左至右依次为宝生佛、阿閦佛、大日如来、阿弥陀佛和不空成就佛,五佛的区别主要在于他们手印的不同,环绕五佛的四周是金刚嬉、鬘、歌、舞内四供养天女、金刚香、华、灯、涂外四供养天女、金刚萨埵、王、爱、喜、宝、光、幢、笑、法、利、因、语、业、护、牙、拳十六大菩萨和金刚钩、索、链、铃四摄菩萨,总计33尊像,四波罗蜜以四佛头侧的金刚杵、宝珠、莲花和羯磨金刚杵来代表(图5、图6)。

壁画呈现出典型的克什米尔艺术风格,以供养天女金刚歌(图5第28号,图7)为例,呈四分之三侧面朝向中央主尊,卵形脸庞,杏仁般的双眼大睁,高拱眉,花蕾般的小嘴,头戴三尖花冠,以棉布裹束黑发,佩带有大圆耳环和项链、臂钏、手镯等装饰,上身裸露,丰乳细腰,下身穿棉布花裙,腰肢扭转,极富动感和活力,双手执乐器,半跏趺坐于白色的圆形大身光内。守护着曼荼罗四方城门的摄卫菩萨通常站立于红色的马蹄形大背光内,如图7中的金刚锁(图5第32号),面相忿怒,双目瞪圆,獠牙外露,佩带与供养天女同样的大耳环和项链等装饰,上身裸露,下穿虎皮裙,极其威猛。

2.南壁

南壁整幅壁面绘制的是法界语自在曼荼罗的诸尊图像,中央绘制的是五尊体量稍大的五佛,从左至右依次为宝生佛、阿閦佛、法界语文殊、阿弥陀佛和不空成就佛,均为四面八臂。中央法界语文殊四周环绕以八大佛顶和四佛母,其余四佛周围各环绕有四大菩萨,供养天女和摄卫菩萨。该壁共绘有图像八排,小计有138尊像(图8)。此外东壁最南侧的两列形象也是南壁法界语自在曼荼罗的组成部分,是南壁没有绘制完的画在了东壁南侧,如此,这整幅法界语自在曼荼罗总计绘制了155尊像(图9),是迄今为止保存年代最早、最完整的一幅法界语自在曼荼罗,具有重要的研究价值②。

图8 南壁的法界语自在曼荼罗

图9 聂拉康法界语自在曼荼罗图像配置示意图(左侧两列为东壁南侧的图像配置示意图,其余为南壁的图像配置示意图)

曼荼罗中央是四面八臂的法界语文殊,身色为白色,四面也均为白色,中央主双手持法轮,另外三只右手分别持宝剑、箭和金刚杵,三只左手分别持弓、金刚铃和经书。头戴五佛冠,佩有耳环、项链、臂钏、手镯、脚镯等装饰,结跏趺坐,坐下有一对白狮。法界语文殊的上下左右四方绘制八大佛顶,造型相同,均为一面二臂,头戴三花冠,右手持法轮于胸前,上身赤裸,下身穿棉布花裙,结跏趺坐。法界语文殊四维绘制四佛母,均为四面八臂,其图像特征分别与中央主尊法界语文殊、阿閦佛、阿弥陀佛和不空成就佛相同(图10)。

图10 南壁中央的法界语文殊

中央主尊右侧的一位主尊是东方金刚部的部主阿閦佛,他的形象也是四面八臂,四面的颜色分别为蓝、白、黄、红,除主面为寂静相外,其余三面均为忿怒相;身色为蓝色,头戴五花冠,身上佩带有各种装饰,右四手分别持剑、金刚杵、金刚钩和箭矢,主左手外伸结期克印,其余三只左手分别持弓、经书和金刚铃,结跏趺坐于仰覆莲座上,莲座两端有其坐骑—大象(图11)。

图11 南壁法界语自在曼荼罗中的阿閦佛

图12 聂拉康南北两壁曼荼罗壁画中的供养女神金刚灯(左:南壁;右:北壁)

阿閦佛的右侧为南方的宝生佛,中央主尊的左侧依次为西方的阿弥陀佛和北方的不空成就佛,他们的造型同阿閦佛类似,均为头戴五尖花冠,头后有红色马蹄形头光和白色圆形身光,肩胸宽厚健硕,腰肢纤细,佩有耳环、项链、臂钏等各种装饰,上身袒露,下身着裙,结跏趺坐于仰覆莲座上,莲座两端有他们各自的标志性坐骑:马、孔雀和格鲁达。他们的主要区别主要在于身色、八只手中的执物和身下坐骑的不同(图8,表1)。

环绕着四位佛的四周是他们各自的四大菩萨以及内、外八位供养女神和四位摄卫菩萨,这些菩萨、女神、摄卫菩萨的图像配置和图像特征同金刚界曼荼罗的类似。由于南壁下半部分壁面受损严重,因此难以对诸尊图像进行一一辨识,现将已经辨识出来的最核心的45位尊神的图像特征进行了描述,见表1。

南壁的诸菩萨、女神的艺术风格同北壁类似,如图12,南北两壁曼荼罗中均出现的供养女神金刚灯,面部均呈卵形,高拱眉,眉间有白毫,典型的藏西的鱼肚白眼睛,花蕾般小嘴,突出的下巴,头戴尖花冠,头后以帛布缠束头发,佩有大耳环、项链、臂钏、手镯、脚镯等装饰,右手举灯,丰乳细腰,以晕染法突出身体高光部分,半跏趺坐,身后有马蹄形红色头光和圆形白色身光,身光中有放射线状纹饰,两者均右手执灯,左手弯于腰间,执物和印契也完全一样。两者的区别在于北壁的八供养女神均呈现四分之三侧面坐姿,图像学上规定的身色(如金刚灯身色为红色)没有表现,不知是因为褪色还是其他原因?

表1 聂拉康南壁法界语自在曼荼罗诸尊图像特征

图13为南北两壁曼荼罗中均出现的西方阿弥陀佛的四大菩萨之一金刚语,两者的艺术风格和图像学特征也几乎完全一致。菩萨的面部均呈椭圆形,额头略方,头戴三叶冠,冠后可见有白色的帛带与头发一起垂在肩后,高拱眉,眉间有白毫,鱼肚白眼睛,小嘴,佩戴的耳环、臂钏、手镯、脚镯的样式也有点类似,上身袒露,胸肩宽厚健硕,腰肢纤细,下身穿碎花棉布裙,半跏趺坐,右手均于胸前持舌状物,右手弯在腰间,头光、背光甚至背光中的放射状纹饰都非常接近。不同之处与上述供养女神类似,也是北壁的没有表现出图像学上的身色,南壁正确地表现了图像学中规定的金刚语的身色—红色,并且略施晕染。

3. 东壁门道两侧

东壁门道两侧各残留有一个大型的马蹄形背光痕迹,高2米有余,外缘饰以浓密的火焰纹,推测原来在此门口位置有两尊体型较大的护法神塑像,现均已不存。

图14 聂拉康东壁北侧

门道北侧塑像的左上方尚存有四排画像,第一排残存三尊,从左至右分别为梵天、象鼻天和迦楼罗。第二排残存四尊,最左侧一尊为鬼子母;第三排绘有两尊女神像;第四排绘有四尊武士像,其身份有待进一步辨识(图14)。

门道南侧马蹄形大背光上方可辨有两排形象,但仅有下面一排中间的两尊形象保存较好,余皆残毁不可辨识;马蹄形大背光左侧也绘有一竖排小像,尚存有七尊,已模糊不可辨识。在该壁靠近南壁处,绘有两列排列整齐的图像,与马蹄形大背光左侧的七尊小像之间有竖线相分隔,与转角处南壁的图像相接,因此推测这两列图像是南壁法界语自在曼荼罗的组成部分,但是非常遗憾,由于雨水侵蚀,图像已经漫漶不清,只能隐约知道圆形背光中的为供养女神形象或菩萨像,马蹄形背光中的为摄卫菩萨(图15)。

图15 聂拉康东壁南侧

三、小结

聂拉康石窟的发现是西藏艺术史上一个非常重要的发现,尽管保存并不完整,仅留下了部分壁面的壁画,并且多受雨水侵蚀、后人破坏,但是尚存的壁画和石窟结构仍然为我们提供了非常重要的信息。由于该窟没有纪年题记,因此其年代的断定只有通过与之相似的遗址进行比较。非常幸运的是,与该窟壁画风格和题材类似的遗址在西部西藏地区多有发现,其中最重要的是西藏阿里札达县托林寺佛塔东北塔和西北塔的壁画以及印度喜马偕尔邦斯比蒂河谷塔波寺主殿保存的壁画。托林寺和塔波寺均是古格王室于公元996年所建的寺院,塔波寺还于1042年进行了修复,这两个年代为我们判定聂拉康的年代提供了参照。

托林寺西北塔中的塑像原有三尊,现仅有一尊,每尊塑像两侧都有竖列排置的小像,这些小像的题材即为我们在聂拉康曼荼罗中发现的供养女神和菩萨,由于目前考古发掘简报还未正式公布,我们无从知道更多的图像细节,但从出版的少量图片来看,无论是供养女神还是菩萨,在艺术风格上都与聂拉康的非常接近,也是典型的克什米尔艺术风格③。托林寺的供养女神也是头戴尖花冠、卵形脸庞、鱼肚白眼睛、胸部突出、腰肢纤细、身体以晕染法突出高光部分、红色的马蹄形头光和白色的圆形背光,上身袒露,下身穿棉布花裙,甚至头冠后披的纱巾都清晰可见,耳环、项链、臂钏样式也与聂拉康有相似之处(图16-1、16-2),只是托林寺佛塔的壁画绘制得更为精美、装饰更为华丽,可能是因为是王家寺院的缘故。

图16-1 聂拉康北壁的供养女神

图16-2 托林寺西北塔的供养女神

图16-3 聂拉康南壁的供养女神

图16-4 塔波寺集会殿东壁的供养女神

塔波寺主殿保存了公元996年初建和1042年修复期的塑像和壁画,并且塑像和壁画保存完好,殿堂的平面布局也比较完备。其中后面小殿被认为最早一个阶段即996年初建时期的建筑,也是带有转经道,同聂拉康类似,只是塔波寺小殿内主供的塑像是三尊,聂拉康残存的基座有五座,或许暗示了年代上的差异。主殿的集会殿被认为1042年修复期的遗存,在集会殿有以塑像形式保存的完整的金刚界曼荼罗,在西壁上方绘制有法界语自在曼荼罗④,不仅塑像和壁画的题材内容与聂拉康有相似之处,艺术风格也十分相似。比较图16-3和16-4,可以很容易地看出聂拉康壁画与塔波寺集会殿壁画艺术风格上的相似性,头冠的样式、冠后头发裹束的方式、脸型、晕染方法、服饰等均清楚地标明了相同的艺术来源。同样,如果比较聂拉康、托林寺西北塔和塔波寺主殿的菩萨形象,也能得出相同的结论。如图17的一组图中,三处菩萨图像之间的相似性同样展现出了相同的艺术风格来源。头冠的样式,冠叶之间都有白色的帛带垂下,脸型特征、眼睛的画法、身体比例的表现和晕染法的使用等无不表现出非常相似的特点。由此推测聂拉康石窟的年代应该与托林寺和塔波寺的年代接近,即996年至1042年左右这个时间段,或者我们可以说11世纪上半叶。这一时期也正是古格王益西沃和大译师仁钦桑布积极努力在西藏弘传佛教的时期。根据文献记载,仁钦桑布从克什米尔留学回来时不仅带回了大量的佛教经典,还带回了32名克什米尔艺术家,对古格的窟塔寺院进行装饰装修⑤,这或许可以解释为什么会在阿里地区发现这么明显的克什米尔艺术风格的绘画遗存。聂拉康壁画的题材—金刚界曼荼罗和法界语自在曼荼罗均属于密教的瑜珈续部类,这种题材在前弘期的西藏佛教遗存中是没有发现的,推测这也是与仁钦桑布的翻译活动有关。从10世纪晚期至11世纪初开始,在古格王室的支持下,仁钦桑布和应邀前来的印度班智达们一道,共同翻译、校订了众多的经典,其中就包括与这两种曼荼罗有关的金刚顶系的诸多经典⑥,因此这两种曼荼罗成为11至12世纪西藏西部地区佛教壁画中非常流行的题材,有许多寺院都声称是仁钦桑布所建,不少殿堂的名字叫“译师殿”,译师指的就是大译师仁钦桑布,所以这一时期也有学者称为“仁钦桑布时代”。

11世纪对于中国内地佛教艺术而言已经是隋唐达到顶峰后的余绪,相对而言已经进入了佛教艺术发展的晚期阶段,但是就西藏而言,由于佛教于公元7世纪才从内地和印度两个方向传入,经过7至9世纪吐蕃时期一百多年的发展,佛教在西藏有了一定的基础,但是随着吐蕃末代赞普的灭法以及随之而来的一段黑暗时期,正是从10世纪晚期11世纪起,佛教才开始重新传入西藏,扎根开花,佛教艺术也才真正地繁盛起来。由于吐蕃时期能够留存至今的遗存非常少,因此西藏西部这批后弘期早期的寺院、石窟、佛塔等遗存可以说保存了西藏佛教发展史上非常重要的历史信息,是西藏文化遗产最为重要的组成部分,而聂拉康可以说是其中年代最早的佛教遗存之一,对这批仅存的佛教壁画进行研究无疑对于西藏艺术史、佛教发展史、文化史的研究具有重要意义,而这些重要遗址毫无疑问也值得投入巨大代价不遗余力地进行保护。

图17-1 聂拉康北壁的菩萨

图17-2 托林寺西北塔的菩萨

图17-3 聂拉康南壁的菩萨

图17-4 塔波寺主殿转经道北壁的菩萨

(作者为故宫博物院副研究馆员)

责任编辑:陈春晓

注释:

①霍巍、张长虹、吕红亮《西藏阿里象泉河流域卡孜河谷佛教遗存的考古调查与研究》,《考古学报》2009年4期,第547-577页。

②关于该曼荼罗的专门研究,见张长虹《西藏阿里聂拉康的法界语自在曼荼罗》,载艾瑞卡·福特、梁俊艳等主编《8-15世纪中西部西藏的历史、文化与艺术》,中国藏学出版社,2015年,第134-152页。

③彭措朗杰《托林寺》,中国大百科全书出版社,2001年,第126-132页。图16-2、图17-2采自该书。

④Deborah E.Klimburg-Salter,Tabo:a Lamp for the Kingdom(塔波寺:王国的明灯), Thames and Hudson, Milan, 1997, pp. 91-171.图16-4、图17-4采自该书。

⑤张长虹《大译师仁钦桑波传记译注》,《中国藏学》2013年4期,2014年1期。

⑥仁钦桑布的译经目录参见[意]图齐著,魏正中、萨尔吉主编《梵天佛地》第二卷《仁钦桑波及公元1000年左右藏传佛教的复兴》,上海古籍出版社,第29-46页。