中耕对黍子生长发育及土壤结构的影响

2017-02-14张翔宇杨如达林凤仙梁海燕

张翔宇,李 海,杨如达,林凤仙,梁海燕,张 知

(山西省农业科学院高寒区作物研究所,山西大同037000)

中耕对黍子生长发育及土壤结构的影响

张翔宇,李 海,杨如达,林凤仙,梁海燕,张 知

(山西省农业科学院高寒区作物研究所,山西大同037000)

以晋黍9号为研究对象,设置了4个不同的中耕次数,分析其对黍子的农艺性状、叶面积指数、产量及对土壤容重、孔隙度的影响。结果显示,中耕与不中耕相比,增加了黍子的株高、穗长、节数、穗质量、穗粒质量、千粒质量、叶面积指数及产量;减少了土壤容重,增大了土壤孔隙度;以中耕2次和中耕3次的效果最为明显。

中耕;黍子;农艺性状;叶面积指数;产量;土壤容重;土壤孔隙度

黍子(Panieummiliaeeum L.)是北方重要的粮食作物之一,同时也是山西省极其重要的抗旱救灾作物,常年播种面积约20万hm2[1],遇干旱年份播种面积会显著增加,因此,黍子在山西省干旱、半干旱地区具有较显著的地区优势和生产优势。但由于传统的耕作方式使得耕地表层土壤通透性及蓄水保墒能力下降,从而影响了农作物的正常生长发育,造成农作物的产量下降[2]。

有研究表明,通过中耕松土,可以打破犁底层,改善土壤的理化环境,降低土壤容重,增加土壤孔隙度,增加根系穿透力[3],提高土壤蓄水保墒的能力,提高自然降水的利用率[4],营造一个适宜植物生长发育的“上虚下实”的土体构造[5],从而增大根系生长空间,改善根系生态条件[6]。因此,中耕松土可以起到提高土壤肥力[7]、提高作物光合效率、提高作物产量的作用[8-9]。目前,有关中耕的栽培措施,已在大豆[10]、棉花[11]、玉米[12-15]等方面进行了较多的研究。

本试验拟通过研究不同的中耕次数对黍子的农艺性状及产量的影响,对土壤容重及孔隙度的影响,探索黍子生长的最佳中耕时期及次数,为指导生产实践提供依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况

试验在山西省农业科学院高寒区作物研究所毛家皂试验基地进行。前茬为大豆,土质为壤土,偏碱性,肥力中等。土壤有机质含量11.02 g/kg,碱解氮含量41.26 mg/kg,速效钾含量102.73 mg/kg,有效磷含量8.77 mg/kg,全氮含量0.06%。

1.2 试验材料

供试品种为晋黍9号。

1.3 试验设计

试验设置了4个不同的中耕次数:CK.不中耕;处理1.中耕1次,中耕时期为苗期(5~6叶);处理2.中耕2次,第1次为苗期(5~6叶),第2次为拔节期;处理3.中耕3次,第1次为苗期(5~6叶),第2次为拔节期,第3次为抽穗期。采取随机区组排列,3次重复,小区长5 m、宽2.6 m。整地前浇水1次,以保证出苗,其余各项田间管理措施按常规实施。

1.4 测定项目及方法

不同生育期测定单位面积内的黍子叶面积,并计算叶面积指数。黍子成熟期,测定土壤容重、孔隙度。黍子收获期,随机取样10株,自然风干后考种。测定其株高、穗长、茎基粗、节数、穗质量、穗粒质量、千粒质量。收获后对小区进行测产。

1.5 数据分析

试验数据采用Excel 2010和SPSS19数据处理系统进行分析处理。

2 结果与分析

2.1 不同中耕次数对黍子农艺性状的影响

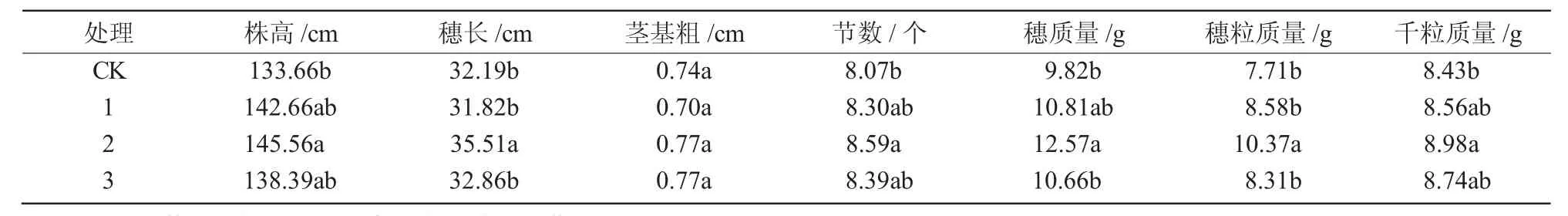

由表1可知,不同的中耕次数对黍子的茎基粗没有显著影响,而处理2的黍子株高、穗长、节数、穗质量、穗粒质量及千粒质量均与对照有显著差异。但是,处理2与处理1、处理3的株高、节数、千粒质量之间均没有显著差异,说明中耕的次数对黍子的这些性状没有影响。但是中耕的次数影响了黍子的穗长和穗粒质量。王秀珍[16]、丛艳君等[17]研究结果表明,中耕与不中耕相比,作物的株高明显增高,与本试验结果一致。

表1 不同中耕次数下黍子农艺性状的变化

2.2 不同中耕次数对黍子叶面积指数的影响

从图1可以看出,随着黍子生育时期的不断推进,叶面积指数表现出先上升后下降的变化趋势,抽穗期的叶面积指数达到了最大;叶面积指数以抽穗期的处理2为最大。说明中耕有效地提高了黍子的叶面积指数。

2.3 不同中耕次数对黍子产量的影响

不同的中耕次数下黍子产量呈现先增加后减少的趋势(表2),其中,处理2的黍子产量最高,比对照增产792.30 kg;其次为处理3,比对照增产658.97 kg。通过对不同中耕次数下晋黍9号的产量进行方差分析,结果显示,处理2与处理3之间无显著差异,但与其他处理间差异显著;处理3与处理1,2间无显著差异。结合黍子叶面积指数可以发现,一定的范围内,叶面积指数越大,黍子光合作用越强,其产量越高。

表2 不同中耕次数下黍子产量统计及显著性差异比较

2.4 不同中耕次数对不同深度土壤的容重、孔隙度的影响

土壤容重大小反映土壤结构的透气性、透水性能以及保水能力的高低[18],土壤容重越小,说明土壤结构、透气透水性能越好[19],一般耕作层土壤容重1.0~1.3 g/cm3。长期免耕,会造成土壤容重的增加,从而影响土壤水、气、肥等条件与作物根系的生长[20]。土壤孔隙度不仅影响土壤的通气状况,而且反映土壤松紧度和结构状况的好坏[21]。

从表3可以看出,同一深层的土壤,随着中耕次数的增加,土壤容重逐渐减小,土壤孔隙度在逐渐增加;相同的中耕次数,土壤容重随着深度的增加先减少后增加,孔隙度先增加后减少;中耕2次和中耕3次的土壤容重、孔隙度间没有显著差异,与不中耕的土壤容重、孔隙度间有显著性差异。

表3 不同中耕次数下土壤容重、孔隙度的显著性差异比较

3 结论

适宜的中耕次数和中耕时间,可以有效地改善土壤结构,增强土壤水、气、肥的调整,有助于植物根系的生长。本试验分析了不同中耕次数下黍子农艺性状、叶面积指数、产量以及土壤容重、孔隙度的差异,结果显示,中耕2,3次的黍子株高、穗长、节数、穗质量、穗粒质量及千粒质量均比不中耕有明显的增加趋势;叶面积指数、产量以中耕2次的处理最大,其次为中耕3次处理;中耕2次和中耕3次的处理土壤容重较小,孔隙度较大,与不中耕处理的土壤容重、孔隙度之间有显著性差异。综上所述,中耕增加了植株的某些农艺性状、产量、叶面积指数,改善了土壤的容重和孔隙度,使其更加有利于植株的生长。而综合考虑到经济效益,建议黍子生育期中耕2次(第1次为苗期(5~6叶),第2次为拔节期)。

[1]梁海燕,李海,杨如达,等.不同药剂对糜子黑穗病的防治效果[J].山西农业科学,2015,43(6):737-739,750.

[2]邱立春,纪凤芳.农机化技术研究的理论与实践[M].北京:高等教育出版社,2002.

[3]何进,李洪文,高焕文.中国北方保护性耕作条件下深松效应与经济效益研究[J].农业工程学报,2006,22(10):62-67.

[4]郭新荣.土壤深松技术的应用研究[J].山西农业大学学报,2005(1):74-77.

[5]肖继兵,孙占祥,杨久廷,等.半干旱区中耕深松对土壤水分和产量的影响[J].土壤通报,2011,42(3):709-714.

[6]高焕文,李洪文,王兴文.旱地深松试验研究[J].干旱地区农业研究,1995,13(4):126-133.

[7]王仕新,崔剑波,庄季屏.辽西半干旱地区深松中耕对作物产量的影响及其作用机理研究 [J].应用生态学报,1996,7(3):267-272.

[8]秦红灵,高旺盛,马月,等.两年免耕后深松对土壤水分的影响[J].中国农业科学,2008,41(1):78-85.

[9]张秀丽,王栋,仝振伟,等.高秆作物中耕培土机械化技术分析[J].河南农业科学,2016,45(5):157-160.

[10]金喜军,曲春媛,张玉先,等.中耕措施对土壤温度和水分含量及大豆产量的影响[J].黑龙江农业科学,2015(6):18-22.

[11]李俊华,马富裕,刘梅,等.中耕对膜下滴灌棉花生长发育的影响[J].新疆农垦科技,2002(1):5-7.

[12]张总正,秦淑俊,李娜,等.深松和施氮对夏玉米产量及氮素吸收利用的影响 [J].植物营养与肥料学报,2013,19(4):790-798.

[13]宋日,吴春胜,牟金明,等.深松土对玉米根系生长发育的影响[J].吉林农业大学学报,2000,22(4):75-80.

[14]王秀珍,邱立春.中耕深松对土壤蓄水及玉米根系生长的影响[J].沈阳农业大学学报,2011,42(5):630-633.

[15]高松.玉米机械中耕及两种病害的防治技术[J].技术推广与应用,2013(16):44.

[16]王秀珍.中耕深松对不同作物生长发育影响的试验[J].农机化研究,2007,12(12):31.

[17]丛艳君,黄瑞冬,许文娟,等.中耕方式对土壤理化特性及玉米生长发育影响研究:Ⅰ.中耕方式对玉米生长发育的影响[J].玉米科学,2005,13(3):94-97.

[18]何奇镜,佟培生,边少锋,等.长期少耕对玉米产量与土壤生态环境的影响[J].玉米科学,2004,12(Z):99-102.

[19]张福武,蔡立群,陈英.免耕对土壤容重总孔隙度和水稳性团聚体的影响[J].甘肃农业科技,2008(8):9-11.

[20]丛艳君,黄瑞冬,许文娟,等.中耕方式对土壤理化特性及玉米生长发育影响研究:Ⅱ.中耕方式对土壤理化特性的影响[J].玉米科学,2006,14(3):112-115.

[21]郑存德.土壤物理性质对玉米生长影响及高产农田土壤物理特征研究[D].沈阳:沈阳农业大学,2012.

Effect of Intertillage on the Growth and Development

of Broomcorn Millet and Soil Structure

ZHANGXiangyu,LI Hai,YANGRuda,LINFengxian,LIANGHaiyan,ZHANGZhi

(Institute ofthe Crops in High Latitude&Cold Climate Area,Shanxi AcademyofAgricultural Sciences,Datong037000,China)

The paper analyzes the effects ofdifferent styles ofintertillage on agronomic traits,leafarea indexand yield ofbroomcorn millet and soil bulk density and porosity,taking Jinshu 9 as the study subject,and selecting four different intertillage styles.The results showthat comparingwith nointertillage,intertillage increases the height,ear length,pitch number,ear quality,ear grain quality,thousand kernel quality(TKW),leafarea indexand yield.In addition,intertillage can decrease the soil bulk densityand increase the soil porosity. And the best effect is intertillage twoand three times on broomcorn millet.

intertillage;broomcorn millet;agronomic traits;leafarea index;yield;soil bulk density;soil porosity

S516

:A

:1002-2481(2017)01-0044-03

10.3969/j.issn.1002-2481.2017.01.12

2016-11-24

国家谷子糜子产业体系(CARS-07-13.5);国家“十二五”科技支撑计划项目(2014BAD07B03);山西省农业科学院育种工程项目(16yzgc90)

张翔宇(1969-),男,山西河曲人,副研究员,主要从事黍子育种、栽培技术研究工作。李 海为通信作者。