中国古代小说中女性的“杀子”情节浅析

2017-02-13蔡莹

摘 要:《聊斋志异·细侯》篇中的母亲“杀子”情节骇人听闻,然而在中国古代小说中却并非史无先例。虞通之的《妒记》,薛用弱《集异记》中的《崔韬》《贾人妻》,洪迈《夷坚志》中的《淮阴节妇》《蔡郝妻妾》等皆首创于前。女性“杀子”情节除了典型的“杀子惩夫”外,大致可分为以下几类:(一)兽性杀子;(二)报复杀子;(三)威胁杀子;(四)复仇杀子。“杀子”女性遁逸、自杀、团圆的结局反映出中国传统文化中的忠孝节义观以及作家的自觉创作追求对此情节发展的影响作用。

关键词:杀子 女性 《细侯》

蒲松龄在《聊斋志异·细侯》一篇中详细刻画了一位残忍杀子的母亲形象。这本是一则普通的爱情故事,情节完全符合“相爱”——“受阻”——“情归”的传统套路,但杀子情节的插入让这个故事成了“杀子惩夫”的典型。虽则《聊斋志异·细侯》篇中的母亲“杀子”情节骇人听闻,然而在中国古代小说中却并非史无先例。虞通之的《妒记》,薛用弱《集异记》中的《崔韬》《贾人妻》,洪迈《夷坚志》中的《淮阴节妇》《蔡郝妻妾》等皆首创于前。

一、女性杀子的类型

研究者在探析女性杀子这一情节时往往只专注于“杀子惩夫”这一特殊类型,除此之外,还有以下几类:

(一)兽性杀子。薛用弱《集异记·崔韬》篇载崔韬夜宿仁义馆遇披虎皮女子,韬与之交好,后复宿于馆,女复披虎皮于身,化虎“食子及韬而去”。在这个文本当中,虎女与崔韬及其子没有任何情感上的纠纷,因此不存在杀子动机,然而结局却是让人大跌眼镜的“食子及韬而去”,其原因只能归结为虎女的兽性,与崔韬共处的人世生活以及产子的经历并没有让她习得人性,也没有受到伦理道德的约束与禁锢,在兽性冲动的支配下,她完成了杀子的情节。在作者搜奇求异的思想支配之下,虎女充分发挥了兽性,这是最为原始的无意识行为,与《细侯》及其他篇章不可同日而语。

(二)报复杀子。这一类型下的女性,往往是在丈夫有移情新欢的苗头或者实施语言暴力的时候,在极端的报复心理的支配下,实施了非理性杀子行为。虞通之的《妒记》中庾氏因丈夫“宿行”而杀两子,陈正敏《遁斋闲览》又载因丈夫与妓调笑,妻子“乃手刃其子,肉以献之”。而在洪迈《夷坚志·蔡郝妻妾》中,在丈夫已经明显出轨的情况下,其妻命人以“二儿首”作为点心呈至蔡处;郝师庄寓居寺内,因为误信人言,以为其妾与僧有染,遂日夜呵责,疑忌百端,妾不胜冤忿,即刃厥子。对于以夫为天的古代女性而言,被弃无异于灭顶之灾,她们在此种状况下产生的杀子行为,虽然有一定的理由可以开脱,但终究太过残忍,尤其是“封肉以献”和以“二儿首”作为点心,简直到了丧心病狂的地步。然而,即便是如此变态的杀子行为,相对于虎女的兽性而言,这里“人”性情感的成分还是要多些,这是绝望的弃妇们有意识进行谋划的报复行动。

(三)威胁杀子。基于男性在家庭和社会中的主导地位以及“不孝有三、无后为大”的传统观念,“子”对男性而言,意义重大,常被认为是血脉的传承者或财富和人生的继承者。所以,处于附属地位的女性,在万般无奈的情况下,会采用“杀子”的极端行为对丈夫进行威胁。《酉阳杂俎·续集》卷四中载一道士求飞升,令人护法,此人梦中轮回,娶妻生子,然未尝有一语。“妻忽怒,手剑提其子,若不言杀尔子”,此人年及衰朽,唯有此子,遂应遽止妻,不觉发声,道人法破。同样是以杀子作为威胁手段的还有《青琐高议》前集卷之三《高言·杀友人走诸国》所载之事:高言因杀人遁走诸国,娶妇生子一岁,然适有船归,故舍妻弃子,其妻“奔而呼吾。回国舟已解,知吾意不还,执子而裂杀之”。她们激烈的杀子行为只是作者设计的对男性主角的一种考验,前者考验男性在求仙问道中能否断情绝爱,后者则让男性在故国之思和儿女之情之间做出选择。这一类型杀子情节中,女性只是一种文化代码,其实施的杀子行为具有叙事的功能性作用。

(四)复仇杀子。《集异记》中有《贾人妻》一篇,写侠女复仇之后,杀子遁去,皇甫氏《原化记·崔慎思》、李端言的《蜀妇人传》都与此篇相类似。在这类故事当中,值得我们注意的是女性不再是手无缚鸡之力的“弃妇”或者“怨妇”,而是有明确的报仇目标且能来去自如的侠女,嫁人生子于她们而言,只不过是为了更好地隐藏身份,等待报仇的时机。与上述诸类不同的是,在这些文本里,女性成为叙述的主要对象,虽然对女性杀子过程中的心理还是没有明确的描写,但在一些细微的行为动作之中,我们仍能窥见她们在杀子时内心翻涌的波澜。《贾人妻》中,妇人报完仇后,夜归别夫,一番嘱托之中,妇人恳求丈夫好生抚养小儿。然而下文中,本已离去的妇人却骤然归来,“就抚子”后再次离去,小儿确已身首离异。“一离”“又回”“喂乳,再离”的系列行动显露出妇人复杂的挣扎心理,“托子”“喂乳”更是难得地体现了母爱,因此,同样是杀子行为,但这一类型的刻画要比上述几类成熟许多。

二、“杀子”情节的思想内涵

在中国古代小说中,女性“杀子”情节的反复出现并不是偶然的,中国传统文化中的忠孝节义观以及作家的自觉创作追求都为它的发展提供了充足的养分,反之,女性文化和作家的创作意趣也可以通过这一情节反映出来。

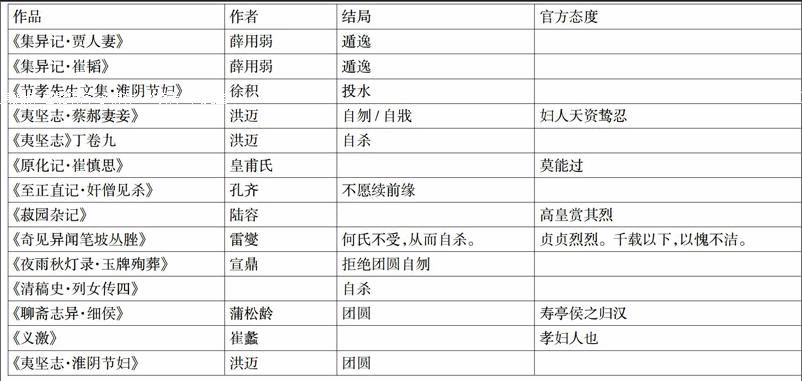

上述图表列举了具有杀子情节的几个代表性作品,仔细比照我们会发现,杀子女性的结局大致分为三类:

(一)遁逸。《集异记·崔韬》中的虎女本就归属于自然,人类社会的规章制度和道德文化都无法对她进行约束,最后的重归山林,也算是在情理之中。而与之同一结局的《贾人妻》却与唐代传奇当中的侠文化有很大的关系。唐传奇中刻画了很多生动的侠女形象,如红线、聂隐娘等,这些女性在行侠仗义之后大致都是“亡其所在”“自此无复有人见”的遁逸结局。此种现象首先要归功于唐传奇作家“功成身退”的思想,这是一种至善至美的人生观,同时也是保持自身性情、不受约束与羁绊的自我追求。其次,遁逸的结局让侠女们的行踪飘忽不定,从而更具神秘感,在一定程度上增强了小说的传奇性。

(二)自杀。杀子之后的女性,自杀的占大多数,此种结局在“杀子惩夫”这一类型中尤为显著。这种自杀结局的设计,根源于作者所接受的中国传统文化当中的忠孝节义思想。《易·恒》中说“妇人贞吉,从一而终也”。在“杀子惩夫”这一类型当中,妇人不但二度嫁人,所嫁之人还是仇人,因此作者为了维护女性贞洁的形象,只能将她们逼上“死路”。文中对她们的评价,也表明忠孝节义的价值观。“高皇赏其烈”“贞贞烈烈。千载以下,以愧不洁”“孝妇人也”这些评价或自剖,只是专注于把“烈”“贞”“洁”“孝”这些标签强加在女性身上,此时的杀子女性形象淡化了人情人性,成为作者标榜贞洁的傀儡人物。

(三)团圆。杀子之后的女性不是遁逸就是自杀,在作者笔下侥幸存活下来的本来就少,最终能达成团圆结局的更是凤毛麟角,而《聊斋志异·细侯》便是此中一例。在杀子之后,细侯斩断了与富商的一切联系,最终情归满生,此处的“杀子”情节,报仇、守贞的意味减少了许多,不少研究者也指出“杀子”是细侯获得重生,使一切恢复到远点的必要选择。而蒲松龄也没有在忠孝节义观念的支配下,给细侯安排一个自杀的结局,而是这位“情女子”最终情有所归,这表现出作者对纯真爱情的支持与追求,在“情”上的立意与追求,淡化了杀子的血腥,同时也让这篇作品在人物塑造和思想内涵上更显高明。“唯情”的思想为细侯的杀子行为和团圆结局提供了依据,蒲松龄对细侯的行为也用“天下之忍人也”给予肯定。

女性“杀子”是一个残忍的现象,然而,在不同的文本中,这种现象的发生所折射出来的文化价值和内涵意义也有很大的不同。我们在深入认识与分析这一特殊文学现象的同时,也应当结合具体的文本、作者的思想和时代环境对其做出客观的判断与评价。

参考文献:

[1] 蒲松龄.聊斋志异(会校会注会评本)[M]张友鹤校.上海:上海古籍出版社,1983.

[2] 楚爱华.从细侯杀子看蒲松龄对儒家伦理的超越[J].蒲松龄研究,2004(2).

[3] 陈开勇.道化剧《黄粱梦》“杀子”情节的佛教渊源[J].文学评论,2009(2).

[4] 李彬.女性“杀子”犯罪动机探析[J].法制博览,2013(1).

[5] 杨芬霞.男权视阈下的女侠传奇[J].贵州社会科学,2006(3).

作 者:蔡莹,辽宁师范大学文学院中国古代文学硕士研究生,研究方向:明清文学。

编 辑:康慧 E-mail:kanghuixx@sina.com