北魏平城时代的佛教造像

2017-02-13石松日奈子

石松日奈子

徙民佛教与“皇帝即如来”思想

北魏早期屡次进行大规模的徙民活动,组建北魏政权与建设国都平城就是这种徙民政策的成果。同样,北魏佛教也是因为徙民政策而得到了惊人的发展。北魏建国以前是几乎与佛教无缘的鲜卑族拓跋部,建设平城后不久就迅速开展佛教活动,甚至第三代太武帝因佛教过于盛行还发布了废佛令。作为北魏佛教盛况的背景,徙民这种强行文化移植策略起到了重要作用。如果用一个词概括北魏早期的佛教,那就是“徙民佛教”。

特别是在398年徙民时,河北的“百工伎巧十万余口”进入平城,将佛图澄以来传统的河北佛教艺术带到了平城。对于没有任何佛教文化基础的早期平城来讲,河北佛教的传入,应该在新都建寺造佛活动的实施中产生过重要的作用。427年征服大夏以后,被称为“白脚师”的沙门惠始(昙始)从长安移居平城。因为大夏王赫连勃勃镇压佛教,惠始险些被杀,于是他来到平城之后大力宣教。439年,凉州的大量移民来自当时佛教最繁盛的姑臧(今甘肃武威),此后还有很多西域人和汉人从河西和凉州地区来到平城。在446年废佛时,长安两千家工匠被转移到平城。长安是以鸠摩罗什为代表的很多国内外僧人聚集在一起翻译佛经的佛教城市,城里应该有许多佛寺和佛像,但是目前没有发现一处保存至今的遗迹,这可能是在废佛时被彻底破坏的缘故。

东晋十六国时期的中国,在南朝、北朝之间,佛教与国家或者君主的关系存在很大的差异。在南方的东晋,庐山佛教的中心人物慧远主张作为出家者的沙门不拜帝王,其著作《沙门不敬王者论》说明了这个问题。此后的南朝各代佛教继承了这一作风。另一方面,在北方的十六国地区,兴亡间的各个政权的帝王们纷纷延请高僧,同时,沙门也依附王权,并在其庇护下传播佛教,例如佛图澄、道安、鸠摩罗什等。在这个时期活动于北方的僧侣们,都因与帝王周旋而拓宽了活动空间。

北魏开国皇帝道武帝,也从建国初期开始实施保护佛教的政策,向在泰山隐居的竺僧朗派出使者,施舍衣钵等。同时,他又把河北赵郡的沙门法果请到平城,任命为道人统,建立了由国家主导的佛教体制。法果称赞太祖为“明叡好道”,奉其为“当今如来”,主张沙门都应该尽礼。法果这种将皇帝放在国家佛教体制的最高位置上的思想,迎合了北魏胡族皇帝崇拜的特性。特别是经历了446年的废佛之后,这个体制进一步得到强化,在宣布复佛的新主文成帝和沙门统师贤以及昙曜的时期,不断地出现皇帝崇拜的造像。

太武帝废佛与文成帝复佛

440年,北魏太武帝改年号为“太平真君”,意思是带来太平盛世君王,是救世主思想的一种。太武帝的亲信,汉族出身的崔浩与道士寇谦之勾结,以建设汉族的理想社会为目标,把太武帝推崇为“北方太平真君”。原本对佛教表示理解的太武帝迅速向道教倾斜。神麚四年(431年)太武帝修建用来与上界神仙沟通的高层建筑静轮宫,太延四年(438年)下令50岁以下的沙门还俗,后来在太平真君七年(446年)三月,发动了中国佛教史上首次大规模镇压佛教的事件,烧毁所有佛塔、佛像和佛教经典,僧人全部活埋。今天在西安地区发现的佛教造像都是5世纪后半世纪以来的作品,没有可追溯到废佛以前的作品。废佛实行了6年9个月之久。其间,太平真君九年(448年)寇谦之去世,十一年(450年)崔浩因祸被诛,正平元年(451年)和次年,皇太子拓跋晃和太武帝分别被暗杀。

断然实行废佛的主要人物相继悲惨地死去,人们目睹了因果报应的真实性。大家认识到佛教需要得到王权的保护,没有王权的稳定也就没有佛教的繁荣,王权和佛教逐渐一体化了。在这种状况下,遂展开了为皇帝造像以及开凿巨型佛像的工程。一般被认为是北魏佛教特色的“皇帝即如来”思想,这是道武帝时当上道人统的法果的言辞。然而,决定北魏国家佛教倾向的正是废佛这一惨痛的体验。

另一方面,废佛促进了地方造像的活跃。佛教及其造像从帝都平城和城市暂时消失,而向周围地区扩散,并潜伏渗透到地方和乡下,发展为平民百姓的世俗性佛教信仰。

正平二年(452年),皇太子拓跋晃的遗子13岁的拓跋濬即位,为第四代皇帝文成帝。两个月后的兴安元年(452年)十二月,拓跋濬立即下达了复兴佛教之诏,奖励寺塔的修复和出家。《魏书·释老志》详细记载了文成帝即位后的佛教活动盛况。

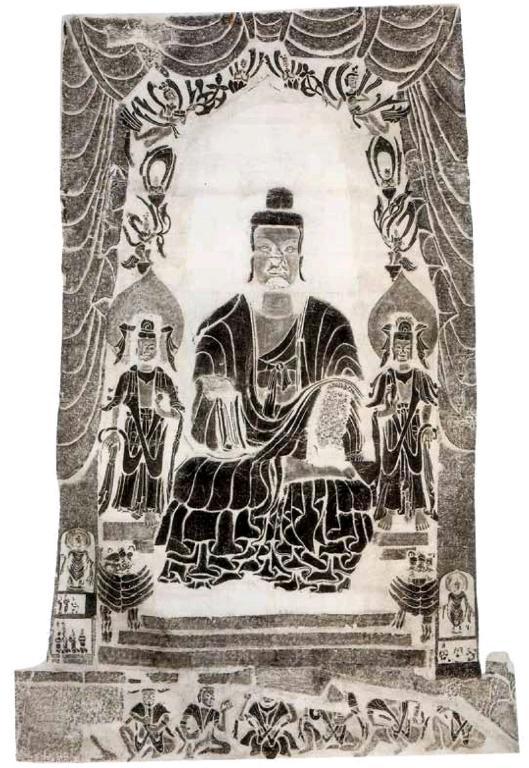

从文成帝复佛至孝文帝时期,佛教发展蒸蒸日上。这一时期的平城,由国家来控制佛教集团。北魏时期,由国家任命直属于中央政府的佛教行政机构(昭玄曹)的长官(沙门统)和次官(都维那或维那),作为最高权力的拥有者,北魏皇帝居于最高位置。中央政府把握各州郡佛寺的数量以及僧尼的人数,僧尼像国家地方官或民生官一样地教化、引导国民。此时的皇帝崇拜已经超出理念上的“皇帝即如来”观念,而是出现了实体的“皇帝即如来像”。在文成帝、献文帝两代,集中营造国家级的纪念性大寺、大像亦绝非偶然,如452年的“如帝身石像”,454年的“为太祖以下五帝的释迦像”,460年由昙曜奏请的武州塞大像窟,467年的因皇太子诞生而营造的永宁寺和天宫寺的金铜大佛等。“皇帝即如来”思想,成为复佛后造像实践的动力,产生出皇帝崇拜到达极致的实物体现—巨大佛像群。

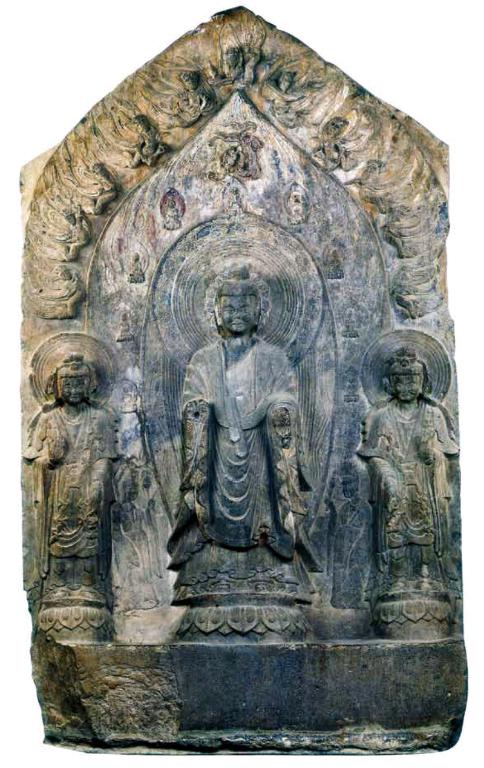

沙门统昙曜和云冈石窟

沙门统昙曜在北魏文成帝统治下促成了平城佛教鼎盛期的到来,也极力推进了云冈石窟的开凿。据《魏书·释老志》载,来到平城的昙曜是以有操尚闻名于世,并且为恭宗(皇太子拓跋晃,景穆帝)所知礼。和平初年(460年)道人统师贤去世,由昙曜代之,道人统更名为沙门统。昙曜奏请文成帝在京城之西武州塞开凿五座石窟。同时,设置僧祗户和佛图户,把奴隶和罪人也编入到国家佛教机构末端,这样就整备了确保食物和劳动力的制度。并且,他与天竺沙门常那邪舍一起译出新佛经14部。据《续高僧传》记载,昙曜居住在恒安石窟通乐寺(云冈石窟),召集诸僧译经,他虽然担任沙门统的要职,但仍在石窟寺从事译经活动,同时,还在现场直接监督石窟的造像工程。

《续高僧传·昙曜传》没有记录昙曜去世的时间。据文献记述推测,冯太后集团成为政界的新兴实力派之后,感到难以驾驭统领佛教界的昙曜,于是迫使昙曜下台。昙曜下台的影响当然波及武州山石窟寺。在云冈石窟第11至13窟中,小规模的佛龛,即所谓“公寓式小龛”已出现以不规整的方式分布在壁面的倾向。这些小龛将教化僧或胡服供养人像表现于台座部位,是民间的个人或邑义开凿的小规模造像。此时,民间邑义组织已经可以在云冈石窟中自由地开凿属于自己的佛龛了。同时,自开窟以来统制武州山石窟寺的昙曜及其教团的力量逐渐衰弱,无法管理石窟。同样的状况亦涉及昙曜五窟,例如第17窟明窗的太和十三年(489年)铭比丘尼惠定龛,在昙曜为皇帝而修建的初期大佛窟里,一个尼姑开凿了自己的佛龛,这说明第17窟已经丧失了作为皇帝窟所应该受到的重视。《魏书》记载的皇帝行幸武州山石窟寺的记录,在太和七年(483年)五月以后断绝,自此至迁都洛阳的约10年时间里,一次都没有皇帝行幸的记录。这意味着因为受昙曜下台的影响,武州山石窟寺和皇室之间的关系开始疏远了。昙曜下台时间应该在太和七年(483年)左右。

第1、2双窟,第5、6双窟以及第3窟的开凿时间应该晚于483年,他们之间有许多共同点,如第1、2、6窟为仿木多层塔形式的中柱窟,出现了中国式服制造像等。第6窟是极为豪华的石窟,因此,以往人们都认为第6窟是为皇室营造的,但正如笔者指出的那样,以483年为限武州山石窟寺的性质发生了变化,除了皇室和教团以外,亦向民间开放了门户的话,那么第6窟也存在着非皇室开凿的可能性。

平城时期的北魏造像,有着没有取舍地把所有传来的东西都一口吞下的活力。那是因为拓跋族没有能够辨别高度佛教艺术内容的文化素养,所以才会原封不动地接纳。这一时期不仅是佛教艺术,还有墓葬和祭祀等,所有层面都出现“佛”、“胡”、“汉”并存的现象。一方面直接地接受西域传来的佛教文化,另一方面吸收中国传统的汉文化。

北魏平城时代,英雄皇帝和杰出宗教家的结合决定了国家的发展方向。比如,第一代道武帝和沙门法果,第三代太武帝和道士寇谦之,第四代文成帝和沙门昙曜等的组合,造就了“佛教—道教—佛教”的北魏平城时代的洪流。在这个意义上,被认为北魏王朝第一明君的第六代孝文帝,没有找到能够携手并肩的宗教家。第七代宣武帝以后,英雄皇帝和杰出宗教家似乎都不出现了。因此,5世纪末以后的中央造像事业中几乎见不到僧侣的参与,取而代之的是宦官与皇帝深度结合以至于影响到造像,龙门石窟宾阳洞,就是很好的例子。