企业内部信任、组织决策导向和创新选择关系研究*

2017-02-11杨建君

朱 蕾,张 峰,杨建君

(1.中山大学 岭南学院,广东 广州 510275;2.华南理工大学 工商管理学院,广东 广州 510641; 3.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049)

企业内部信任、组织决策导向和创新选择关系研究*

朱 蕾1,张 峰2,杨建君3

(1.中山大学 岭南学院,广东 广州 510275;2.华南理工大学 工商管理学院,广东 广州 510641; 3.西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049)

从管家理论视角出发,解释了大股东与经理人间的信任如何影响后者的决策导向,进而影响创新模式的选择。大股东与经理人之间的信任既能促使两者目标一致性的实现,又能减少公司治理中在控制监督上的投入。将信任细分为情感信任和认知信任,并考虑经理人的两种决策导向(战略导向和财务导向),以此构建对企业创新选择的不同作用路径假设。通过对174个中国企业样本的分析,发现情感信任下的经理人倾向于战略导向决策,而认知信任下的经理人倾向于选择财务导向决策;经理人的战略导向决策促进渐进创新的同时也促进突变创新选择;财务导向决策仅促进对渐进创新的选择。此外还发现经理人的财务决策导向中介了认知信任和渐进创新之间的关系。

管家理论;情感型信任;认知型信任;决策导向;创新选择

一、问题的提出

企业大股东和作为代理的经理人之间利益不完全一致导致了一系列问题。因此,企业大股东应如何控制经理人的决策行为成为学界一直关注和争论的焦点。代理理论认为,企业需要设计系统的控制机制去减少代理成本,通过严密的监督来控制经理人的决策行为。这种方式虽然有效且易于控制,但同时却增加了监督成本。管家理论则认为,经理人并非纯粹是自利和机会主义者。企业大股东通过与经理人发展信任关系,不仅能促进双方目标一致性的达成,同时能减少成本高昂的正式契约和控制监督机制[1]。

内部信任作为企业一个竞争优势源泉,能够促进合作,降低代理和交易成本,提高企业适应外界变化的能力等[2]。以往研究丰富了我们对企业内部信任前因、后果的理解,但是缺乏在公司治理的框架下研究特定群体间的信任,如大股东与经理人间的信任对企业层面结果的影响研究。大股东与经理人间的信任能够增强双方战略制定过程中的合作和协作,减低控制成本和冲突的发生,从而激发经理人最大化企业利润的行为[3]。从创新方面来看,虽然有研究发现一定水平的企业内部信任能够有效降低监督成本和简化关注短期财务结果的控制系统[4-5],从而能够促进企业合作和创新,但对于信任对创新方式的影响,仍然缺乏对其中机制的探索。

以往研究指出,信任具有多维度的特点[5],因此本文采用McAllister的定义,将信任分为情感信任和认知信任。情感信任反映了双方关心对方需求的情感纽带;而认知信任更关注对方可靠性和能力。与此同时,创新可以分为两类。根据创新模式选择文献,本文将创新按照创新程度分为突变创新和渐进创新。通过文献梳理发现,现有研究缺乏管家理论视角下考虑大股东与经理人间的信任对企业创新选择的影响。因此,本文主要基于管家理论的视角研究大股东与经理人间的信任如何通过影响后者的决策导向进而影响企业的创新选择。由于这两类信任从概念上具有明显区别,本文引入了经理人的决策行为来深化对大股东与经理人间信任和企业创新选择间关系的理解,提出两类信任将会对企业不同类型的创新具有不同影响,考量两种信任方式对不同类型创新选择的影响路径。此外,本文还考虑大股东与经理人间信任和创新选择之间的作用机制。

二、理论与假设

管家理论源于社会学和心理学,为公司治理的研究提供了一个替代代理理论来解释委托代理间关系的理论基础。与代理理论的假设截然相反,管家理论认为委托—代理间的利益并非总是相悖的。当经理人利益与企业利益一致时,决策过程中最大化个人效用的同时也是最大化企业的发展[1]。它还强调经理人的考虑企业长远发展的决策制定、参与式导向的治理、长期导向以及对组织高度认同和承诺[6]。管家理论认为,对未来业务的持续投资和愿意牺牲短期收益而获得长期收益是管家行为的重要特征,这两点能够增强企业对创新的投入。这是因为管家理论强调的委托代理人间的信任能够驱动经理人的自主性和责任感并为企业长远发展考虑[1],从而更积极合理地选择创新模式保证企业的可持续竞争优势。根据管家理论,大股东与经理人间的信任能够提高经理人对企业的心理所有权及对企业长远发展的承诺,进而在最大化企业绩效时投入更多的努力来思考、设计和评估企业的战略决策。

(一)信任和决策导向

人际信任在组织管理中的重要性得到广泛的认同,较常见的定义是Mayer, Davis和Schoorman在1995年提出的,即“当对方行为不受己方控制或监督时,向对方暴露脆弱性的意愿”。信任是个多维度概念[2,5],分为情感信任(Affect-based Trust)和认知信任(Cognition-based Trust),并得到实证检验。前者是一种非理性的信任,基于存在个人间的相互关心的感情纽带,愿意超越常规业务而为对方的需要付出更多努力的一种关系;后者是基于对他人的可靠性、可信性和能力相关信息的判断,是经过考查而产生的保障性信任。本文也沿用这样的划分来考量大股东与经理人间的信任。

大股东与经理人间的信任是管家理论解释公司治理问题的一个核心概念。Schoorman, Mayer和Davis在2007年指出,由于存在个体差异,一些人的信任倾向高于另外一些人,这可能是导致不同企业层面结果的原因之一[7]。大股东与经理人间的信任能够在企业内创造一种参与导向的环境,促进经理人的亲组织和值得信赖行为。反过来,大股东也会承诺企业的长期发展,主要表现为投入更多努力去思考、奖励和评估企业决策[8]。Amason在1996年还发现,高管团队的情感认同和认知一致性是决定企业决策的两个关键因素[9]。鉴于信任很可能影响受信者如何决策[5],本文认为有必要考虑大股东与经理人间的不同信任如何影响经理人的决策导向。这是因为经理人是企业日常决策的主体,他的决策导向对企业的运营有至关重要的影响。

根据Hitt等[10]的研究,企业内有两种控制导向,即战略导向和财务导向。战略导向决策说明经理人决策时关注长期的和与战略相关的评估标准,强调主观性;而财务导向决策指的是经理人决策时关注投资回报率(ROI)、利润率(ROP)等财务指标。根据管家理论,当大股东与经理人间表现情感信任时,经理人更可能情感上承诺企业的长远发展,将企业的声誉和发展视为他们的财富、职业生涯发展和个人荣誉[8],从而更可能倾向于从战略角度进行企业日常决策,而不是关注短期的企业财务目标。具体地,首先,由于战略导向决策要求经理人能够获得足够的资源和信息以及对整个公司运营和市场的深入了解[10],因此基于经理人决策时的需求,大股东的帮助对这种决策导向的形成尤为重要。正如McAllister指出的,情感信任能够促进大股东对经理人的工作相关需求提供帮助,主要表现在为经理人提供战略需要的资源、时间、信息、咨询以及服务[5]。此外,情感信任中的大股东更可能给予经理人更大的决策空间和调配资源自由度,从而有利于他们发挥聪明才智为企业作战略考虑,而不是仅仅关注短期财务指标改善。其次,双方的频繁交互是情感信任的一个重要特征[5],有利于双方不同观点的碰撞和交流,交互过程中大股东能够深入了解经理人的战略意图,减少双方的情感冲突,因此,更倾向于对经理人提出的决策方案采取一种开放性和主观性的评估方式,进而促进经理人战略导向决策的发生。最后,根据管家理论,情感信任下的经理人更容易表现出对企业长远发展的承诺,从而主动投入资源去战略部署企业能力的发展,如引进新设备、新产品以及市场开发等[8]。

根据信任理论,虽然当大股东和经理间表现认知信任时,不会过多地设计控制和监督手段,但是很可能由于经理人意识到大股东是基于其可靠性和能力给予其信任的,所以他在日常决策时关注那些能够持续证明自己能力的财务指标和企业运营效率,规避战略决策带来的长期性和不确定性风险。首先,大股东与经理人间表现认知信任时,有利于两者间对彼此表露的信息的理解,更容易达成认知共识,能够促进决策的执行[9]。这种情形下,经理人明白大股东是因为自己改善财务绩效、快速提高企业运行效率等能力而给予信任的,所以当经理人给出更好财务预期的创新项目时大股东和经理人间更可能达成认知共识,进而增强经理人的财务导向决策倾向的形成,而不太倾向于长期导向、结果不精确的战略导向。其次,认知信任下的大股东提供经理人基于理性考虑的决策资源,导致经理人小心翼翼地利用这些资源去证明自己的能力和可靠性,从而在日常决策中容易过分关注决策项目确定的财务结果,不利于企业长期导向的战略决策的形成。基于此,我们提出:

假设H1:大股东与经理人间表现情感信任时经理人决策倾向于战略导向,而不是财务导向;

假设H2:大股东与经理人间表现认知信任时经理人决策倾向于财务导向,而不是战略导向。

(二)决策导向和创新模式选择

企业创新是一种带有风险和不确定性的活动。由于战略导向决策和财务导向决策两者的关注点明显不同,作为企业日常决策主体的经理人,其决策导向可能是帮助我们理解企业选择不同新颖程度的创新模式的关键。根据已有研究[11],本文将创新分为渐进创新和突变创新。渐进创新指的是对现有产品和商业概念相对微小的调整,满足现有顾客的需求,成本相对比较小;而突变创新指的是从现有产品或概念向全新的根本性的转变,满足新定义的顾客的需求。

创新的发生需要经理人合理地分配资源去实施企业创新战略。经理人的两种决策导向的关注点不同以及两种创新方式在他们如何利用组织知识和R&D投入上存在明显区别。因此,本文认为,不同决策导向的经理人在选择企业创新模式时可能存在差异。战略导向决策的经理人倾向于选择突变创新。首先,战略导向决策的经理人更多地关注企业的长期绩效指标和促进创新的评估指标,也会更多承诺对创新项目的投入[10]。突变创新通常依附于新技术,而且投资回报期比较长,所以比渐进创新具有更高的不确定性。战略导向的经理人更关注企业长期绩效指标和鼓励创新的评估指标,因此能够专注于创新所需要的资源投入[3],这样的条件有利于突变创新。第二,由于战略导向决策需要经理人组织资源去处理复杂的和不确定的问题,他们会积极与大股东互动,取得他们的支持,因而两者间容易形成战略共识和风险共担[10]。相对来说,经理人的承担风险意愿会得到加强,从而更有可能达到选择突变创新需要的风险阈值。第三,战略导向决策的经理人会积极地收集大量关于企业运营和市场的信息[10]。对这些信息的处理能够增强经理人发现新技术和市场机会的能力,从而积极地部署和整合内外部知识和资源来培育新产品开发,进一步促进突变创新的选择[11]。

另一方面,财务导向决策的经理人倾向于选择渐进创新。Hitt等在1996年的研究指出,财务导向下的经理人并非不关注企业的创新活动,他们关注的是具有较低风险和能够带来短期收益的创新。首先,财务导向决策的经理人往往在资源配置时严格按照短期指标来执行,并关注决策项目的短期财务收益,因此他们将不太可能过多投资R&D[10]。而突变创新常需要持续大量投入R&D和大幅度转变现有产品和服务的能力[11],所以财务导向决策的经理人倾向于选择创新程度较小的渐进创新,而不是突变创新。其次,财务导向决策的经理人认为投资高风险的R&D会不利于自己的未来收益,表现出风险厌恶和低创新承诺[10],因为他们相信自己的报酬与晋升是和短期财务表现挂钩的,所以理性的经理人会选择能够带来短期绩效的创新项目,如渐进创新。因此,我们提出:

假设H3:采取战略导向决策的经理人倾向于选择突变创新,而不是渐进创新;

假设H4:采取财务导向决策的经理人倾向于选择渐进创新,而不是突变创新。

(三)中介效应

最近社会资本的概念越来越多地被引入创新研究中,成为创新的一个重要前因,如Subramaniam和Youndt实证研究发现组织中的社会资本与上文提到的两种创新方式显著正相关[11],而大股东与经理人间的信任是社会资本的一个主要维度[12]。不少管家理论学者都认为信任是管家理论的内核,能够加强大股东与经理人在战略制定过程中的合作和协作[3],提高作为管家的经理人的风险容忍程度,从而有利于带有风险性的创新的产生。Zahra等2004年的研究指出,互信能够促进大股东与经理人间敏感信息和创新思想的共享,同时还能增强双方的权力共享,提升经理人的参与水平,从而有利于企业创造性目标的达成。基于这些研究,可以看出信任和创新选择之间还很可能存在直接的关系,结合前文我们可以得出信任和经理人决策导向的关系以及决策导向和创新模式选择间关系,本文认为经理人的决策导向在信任和创新模式选择之间起着中介作用。例如,根据管家理论,情感信任下的经理人容易表现对企业长远发展的关注,制定战略导向的决策,并主动投入资源去提高企业的创新能力,如引入新设备、新产品或新工艺以及市场开发等[8],尤其是突变创新。认知信任下的经理人与大股东更容易对双方能力、可靠性等相关信息的理解和认知,并促进经理人选择能有效反应自己改善企业财务和运营绩效能力的财务导向决策,而在这种决策导向下他们常表现出风险厌恶和低创新承诺,进而促进其对能够保障短期财务绩效的渐进创新模式的选择。

假设H5:经理人的战略导向决策中介情感信任和企业突变创新选择的关系;

假设H6:经理人的财务导向决策中介认知信任和企业渐进创新选择的关系。

三、研究设计

(一)样本和数据收集

本文的样本企业主要分布在西北、华南、华东以及华中地区,涵盖IT、机械、医药、能源等行业,包括国有、民营、三资企业等。文章的调研对象主要是企业的大股东、董事长和总经理级的高层管理者。对于问卷的设计,我们借鉴国际期刊的成熟量表并考虑中国情境进行了适当修改。为了保证测量的信度和效度,文章按照Brislin在1980年的研究所建议的对英文量表进行了双向翻译。此外,为了方便问卷填答者,本文采取Likert五点测评方法设计问卷。问卷设计阶段还引入西安地区的10所企业进行预调研,并在此基础上对问卷进行进一步完善。

本次调研共发放纸质和E-mail问卷251份,回收问卷199份,回收率为79.3%;剔除明显任意作答或具有缺失值的问卷后,有效问卷为174份,有效率达87.4%,回收率和有效率均在合理范围内。鉴于本文研究的内容为大股东与经理人间的信任对后者的决策导向和创新选择的影响,有效问卷填答者中85.2%都是企业的高层管理者,这也说明了我们的样本和数据收集对验证文章假设的有效性。

(二)变量测量

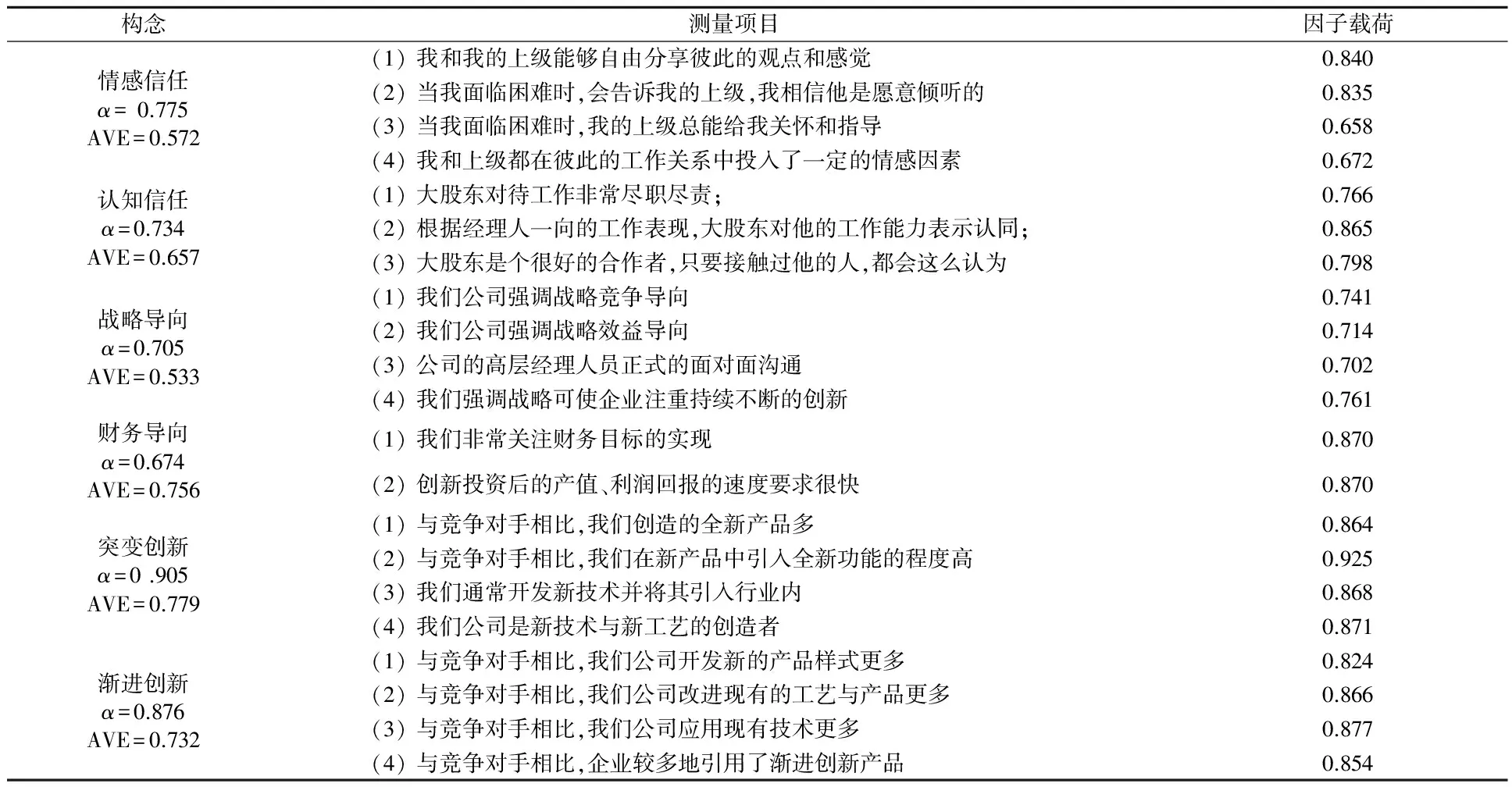

1.多维变量。本文的因变量是技术创新模式选择,采用Subramaniam和Youndt测量量表[11],为渐进创新和突变创新分别设计四个题项。本文的自变量是大股东与经理人间的情感信任和认知信任,本文采取McAllister对两个维度的操作化定义[5],并结合Chua等的研究,最终形成四个题项测量情感信任和三个题项测量认知信任。本文的中介变量为经理人的决策导向,本文根据Hitt等的研究[10],设计了四个题项测量经理人战略导向决策和两个题项测量财务导向决策。具体见表1所示。

2.控制变量。本文将企业规模、行业竞争程度、企业的成长性和企业所有制类型作为控制变量。Hitt等指出规模较大的企业一般倾向于选择财务控制系统,而选择关注财务表现又会影响企业对创新的承诺,所以本文将企业规模考虑为一个控制变量,采用近三年的销售额平均值进行度量,测度方法分为五级标准如下: 500万元以下;501~1000万元;1001~5000万元;5000万~1亿元;1亿元以上。不少研究发现,行业竞争程度是影响企业创新选择的重要因素,本文在完全垄断和完全竞争间划分为五个水平,分别为:(1)完全垄断;(2)有竞争但不是很激烈;(3)既垄断又竞争;(4)竞争很激烈;(5)完全竞争。由于处于不同成长阶段的企业创新的关注点不同,所以本文还控制企业的成长阶段,主要通过设计Likert五点测评方法表述企业近三年的成长速度。最后由于国有企业的委托代理关系不同于民营企业和其他所有制企业,所以本文通过粗略地将企业所有制分为国有企业和非国有企业,并通过0、1编码的形式代表。

表1 构念测量及信度与效度检验

注:α指量表的内部一致性系数;AVE指平均提取方差值。

四、实证分析及结果

(一)信度与效度

信度分析是检验测量工具可靠性和稳定性的主要方法。运用SPSS 16.0软件对总量表和各子量表进行信度分析,结果如表1所示,除了财务导向的信度系数α系数略小于推荐值0.7,其他因子α系数均大于0.7,反映了潜在因子测量的可靠性。效度是测量量表能够在多大程度上反映目标概念的真正含义。由于本文采用的构念和测量量表来自国际权威期刊,因此内容效度得以保证。另外,如表1中所示平均提取方差值,即每个潜在构念解释其总体测量变量的百分比,可以得到所有的平均提取方差值都大于推荐值50%,这进一步验证了聚合效度。从表2中我们可以看到多维构念对应的对角线上平均提取方差值的平方根均大于其对应下列的相关系数,说明了变量之间具有较好的区分效度。

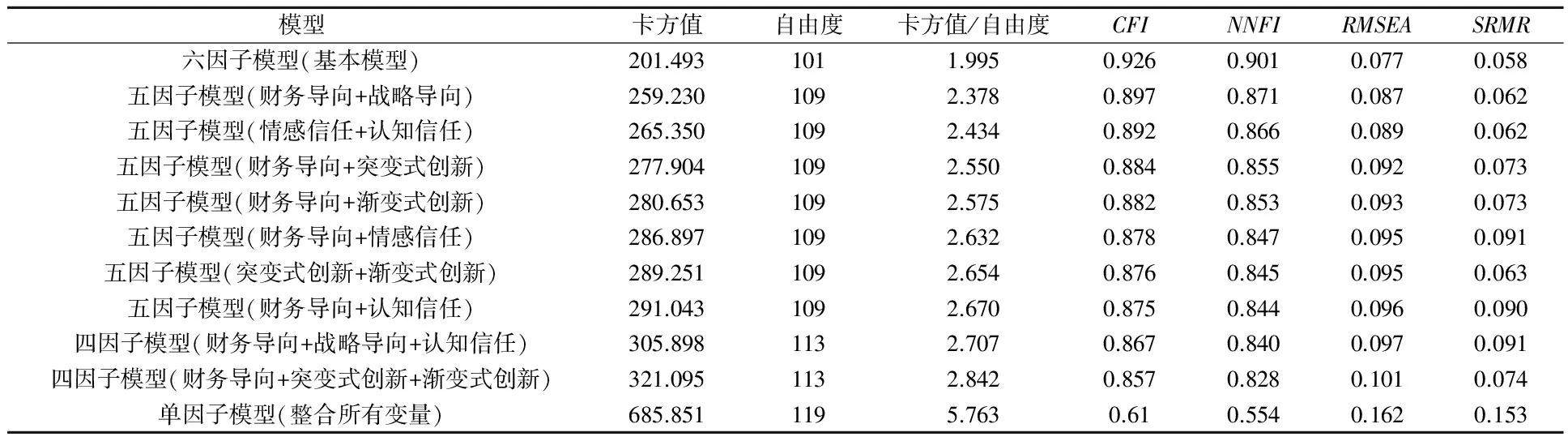

为了进一步检验变量的区分效度,本文对6个主要变量进行了验证性因子分析和必要的竞争模型分析。结果如表2所示,六因子模型余数据的拟合效果(卡方值=201.493,卡方值与自由度之比=1.995,CFI=0.926,NNFI=0.901,RMSEA=0.077,SRMR=0.058)最理想并显著优于单因子模型和其他竞争模型,说明本研究的6个测量变量的确代表了4个不同的构念,也进一步说明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

表2 验证性因子分析及竞争模型分析结果

注:卡方值均在p<0.05水平显著,CFI=比较适配指数,NNFI=非规准适配指数,RMSEA=近似误差均方根,SRMR=标准化残差均方根。分析前对项目数超过3个的变量进行了项目打包,打包后每个因子包含三个项目。

(二)假设检验结果

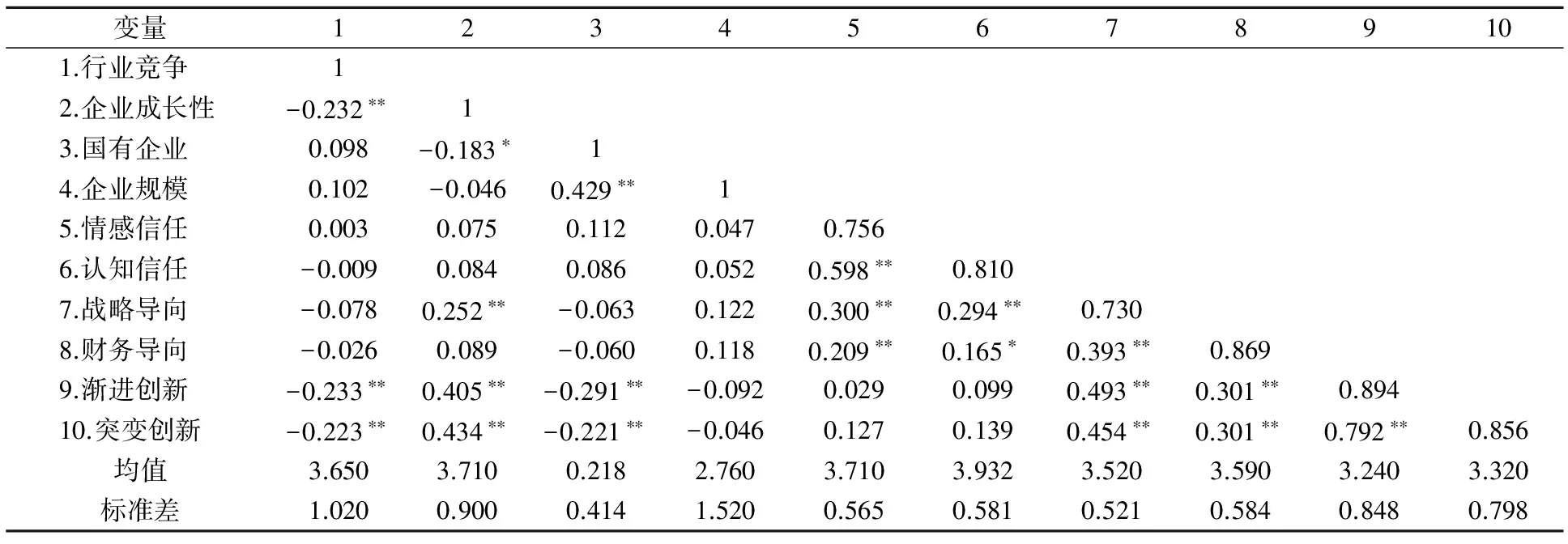

1.相关性分析。我们对情感信任、认知信任、经理人的战略导向决策、财务导向决策、渐进创新和突变创新以及几个控制变量间的相关性进行探讨,结果如表3所示。情感信任和战略导向、财务导向间的相关系数均在p<0.01显著水平下正相关,而认知信任和战略导向、财务导向的相关系数在p<0.05水平下均达到显著正相关,初步说明大股东与经理人间的信任与经理人的决策导向间存在关系。对于经理人的决策导向与创新选择间的关系,战略导向、财务导向与渐进创新、突变创新间的相关系数均在p<0.01水平下达到了显著正相关,说明经理人的决策导向可能正向影响企业创新选择的假设。

表3 相关系数与区别效度检验

注:对角线上加粗为平均提取方差值的平方根;+p<0.10;*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

2.主效应分析。为验证大股东对经理人的信任方式对经理人的决策导向的影响,即H1和H2,将经理人的决策导向作为因变量,情感信任和认知信任作为自变量,并加入控制变量,如模型1a、1b和模型2a、2b。为检验线性回归的多重共线性,本文采用方差膨胀因子(VIF)检验。在主效应的检验中,VIF约为1.64,小于临界值10,因此多重共线性不会对回归产生显著影响。企业成长阶段对经理人的战略导向决策有正向促进作用(β=0.202,p<0.01),而对财务导向决策没有显著的影响。行业竞争,国有企业类型对财务决策导向存在显著的负向影响,相反,企业规模对财务导向决策具有正向影响。表4模型1b和模型2b中,情感信任对战略导向决策的影响系数在p<0.05水平下达到了0.196,对财务导向没有显著影响,验证了H1;认知信任对财务导向决策的影响系数在p<0.01水平下达到了0.178,而对战略导向决策没有显著影响,验证了H2。

为验证H3和H4,我们将不同创新模式作为因变量,决策导向作为自变量并引入控制变量,如模型3a、3b和模型4a、4b。除了企业成长阶段正向影响企业两种创新选择,其他变量如行业竞争和国有企业类型负向影响突变创新模式的选择。当同时引入两种决策导向时,战略导向决策在p<0.001显著水平下对突变创新的影响达到了0.355,而财务导向的影响并不显著,但是战略导向对渐进创新的影响也在p<0.001达到了0.261,说明H3得到部分支持。同样地,财务导向对渐进创新的选择的影响系数在p<0.001达到了0.266,而对突变创新的影响没有达到显著水平,H4得到支持。

表4 直接效应检验

注:表中报告的均为标准化后的系数;+p<0.10;*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

3.中介效应分析。本文按照Baron和Kenny推荐的三步骤的方法检验中介效应[13]。如表5所示。表5中的回归模型VIF约为1.18~1.72,均小于临界值10,因此多重共线性不会对回归产生显著影响。模型3c中,当引入情感信任作为突变创新的自变量时,没有发现情感信任的显著影响,所以H5战略导向对情感信任和突变创新选择的中介效应没有得到支持。而模型4c中认知信任对渐进创新的影响达到了0.130(p<0.05)。下面是对财务导向对认知信任和渐进创新关系的中介作用的检验。首先,表4模型2b中认知信任对财务导向的影响系数达到了0.178(p<0.01)。其次,在表5模型4b中,财务导向对渐进创新的影响系数在p<0.001达到了0.266。最后,在模型4d中,同时将认知信任和财务导向作为渐进创新的自变量时,对比模型4c,财务导向对渐进创新回归系数为0.303,略有上升,但显著性水平没有变化;而认知信任对渐进创新的回归系数从0.130(p<0.05)下降到0.076(p>0.1),并且模型的拟合度也从0.207增加到0.291,变化达0.084,说明财务导向决策完全中介认知信任对渐进创新的作用。

表5 中介效应检验

注:表中报告的均为标准化后的系数;+p<0.10;*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001。

五、结果讨论与研究展望

(一)结果讨论

作为公司治理研究的经典理论之一,代理理论强调委托—代理间的利益不一致,需要委托人设计一系列的正式的控制机制来减少代理成本,所以,作为非正式控制的信任不太容易纳入代理理论的框架。不少学者在公司治理,尤其是家族企业治理研究中,采用基于非经济(如社会、心理)假设的管家理论,指出代理人在企业内有表现出管家行为的可能,并强调他们与大股东与经理人间的信任和目标一致的可能性。中国的企业相较于西方受到信任的影响更多,并且同时带有情感纽带和工具性交换的特征,类似于情感信任和认知信任,因此中国公司治理研究需要引入信任并研究其在治理过程中发挥的作用。为响应Schoorman等提出的“信任在公司治理中的作用需要进一步探讨[7]”,本文利用管家理论解释大股东与经理人间的信任如何影响后者的决策行为,从而进一步影响企业的创新模式选择问题。通过实证研究结果,我们作以下讨论:

1.本文探讨大股东与经理人间信任的情感和认知成分在高管团队决策以及协作过程中的作用。文章发现两种信任方式对经理人的决策导向具有不同的作用,进一步证实了两种信任的区分意义。本文的研究发现也验证了McAllister的观点,认为企业内部信任是控制系统的有效替代,能促进合作、降低代理成本以及提高企业适应外界变化的能力[5]。具体地,情感信任下的经理人倾向于站在长远的战略角度作决策;而认知信任下经理人倾向于关注决策相关的短期财务目标的实现,而不是企业长远的战略目标的实现。这一结果一方面验证了Le Breton-Miller和Miller的观点,即情感信任下经理人更可能承诺企业的长远发展,积极投资企业未来发展投资[8];另一方面也支持了Amason的观点,即认知信任促使双方对决策项目财务预期的认知共识,进而促进经理人决策的执行和效果[9]。

2.关于经理人的决策导向与创新模式选择,本文发现经理人的不同决策导向对企业创新模式选择具有不同的影响,财务导向下经理人倾向于选择具有稳定收益和创新程度较小的渐进创新;而战略导向与两种创新模式选择都呈正向影响。这可能是由于企业的战略包括企业的各个方面,从短期目标到长期目标的实现,所以导致战略导向决策下经理人既可能选择突变创新又可能选择渐进创新。我们的研究发现验证了管理者态度对企业创新结果有重要影响,而本文的决策导向反映了管理者面临变化时决策的一种态度倾向。

3.本文发现财务导向决策对认知信任和渐进创新选择间关系存在完全中介作用。信任是社会资本的一个重要维度[12],不少研究认为它一般是通过影响企业资源交换和获取对企业层面产生影响,如Nahapiet和Ghoshal指出信任通过影响企业内部资源交换和整合,进而影响企业的创新[12]。然而不同于他们的研究,我们发现企业内部信任还可以通过影响企业安排资源使用方式来影响企业创新结果。

4.本文的研究发现对管理实践也有一定启发。首先,企业的大股东不应该忽视正式治理机制之外的非正式关系因素对企业管理的作用,如企业内部信任。根据我们的发现,大股东与经理人之间的信任能够发挥企业正式控制系统的作用,对经理人的决策导向有积极的影响。我们的发现也启发大股东可以培育与经理人间的不同类型的信任,从而影响经理人不同决策导向的形成:情感信任促进经理人的战略导向决策的发生,认知信任促进财务导向决策的形成。其次,经理人决策时的导向不同对企业创新模式的选择产生不同的影响。为加强企业的突变创新,经理人决策时需要关注企业长远战略发展;而战略导向和财务导向决策下都能有利于经理人对渐进创新的选择。最后,当大股东与经理人间表现认知信任时,企业若想增强渐进创新,还需要关注经理人的财务决策导向的作用,也就是说,当两者水平同时提高时才能形成比较理想的结果。

(二)研究展望

虽然本文大部分假设得到了实证支持,但仍然存在一些不足和未来值得探讨的地方。第一,大股东对经理人的两种信任方式并非以孤立的形式存在的,两者并非是互斥关系,但是本文强调的是以某种信任为主时对经理人决策导向以及创新特征影响,没有考虑二者之间的互动关系及其对经理人创新行为的影响。如Wicks等认为信任会随着时间演化,认知信任关系可能随时间推移而演变为情感信任[2]。未来可以考虑纵向研究两种信任方式交互演化对企业层面结果的影响。第二,情感信任是一种非理性信任,过分的信任会得不偿失,这一观点一直受到学者的注意,如Combs, Liu, Hall和Ketchen认为过分信任可能导致盲目信念和机会主义的产生,但过少的信任可能增加公司治理的成本[15]。本文对此的假设是基于线性关系,未来研究可以考虑情感信任与战略导向决策的非线性关系。第三,再一个值得研究的领域是信任、风险承担与管家治理形成的影响,虽然不少研究指出大股东和经理人间的信任促进管家治理形成,但是却没有细分不同类型的信任如何影响管家治理的形成,以及其中风险承担起怎样的作用。最后,不少研究信任的学者,如McAllister指出信任能够增强不确定性和复杂环境下企业的协调与合作,而本文没有考虑环境因素的调节作用[5],所以未来研究可以考虑引入环境(政策、技术、市场等)的动态性作为调节变量来验证这一假设。

[1]Hernandez M. Toward an understanding of the psychology of stewardship[J]. Academy of Management Review, 2012,37(2):172-193.

[2]Wicks A C, Berman S L, Jones T. M. The structure of optimal trust: Moral and strategic implications[J]. Academy of Management Review, 1999,24(1):99-116.

[3]Zahra S A, Hayton J C, Salvato C. Entrepreneurship in family vs. non-family firms: A resource-based analysis of the effect of organizational culture[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2004,28(4):363-379.

[4]杨建君,张 峰,孙丰文.企业内部信任与技术创新模式选择的关系[J].科学学与科学技术管理,2014,35(10):94-104.

[5]McAllister D. J. Affect- and cognition-cased trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations.[J]. Academy of Management Journal, 1995,38(1):24-59.

[6]贾建锋,唐贵瑶,李俊鹏,等.高管胜任特征与战略导向的匹配对企业绩效的影响[J].管理世界,2015(2):120-132.

[7]Schoorman F D, Mayer R C, Davis J H. Organizational trust: Past, present and future[J]. Academy of Management Review, 2007,32(2):344-354.

[8]Breton-Miller L., Miller D. Agency vs. stewardship in public family firms: A social embeddedness reconciliation[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2009,33(6):1169-1191

[9]Amason A. Distinguishing the effects of functional and dysfunctional confluct on strategic decision making: Resolving a paradox for top management teams[J]. Academy of Management Journal, 1996,39(1):123-148.

[10]Hitt M A, Hoskisson R E, Johnson R A. The market for corporate control and firm innovation[J]. Academy of Management Journal, 1996,39(5):1084-1119.

[11]Subramaniam M, Youndt M A. The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities[J]. Academy of Management Journal, 2005,48(3):450-463.

[12]Nahapiet J, Ghoshal S. Social capital , intellectual capital, and the organizational advantage[J]. Academy of Management Review, 1998,23(2):242-266.

[13]Baron R. M., Kenny D. A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations.[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986,51(6):1173-1182.

[14]Puranam P, Vanneste B. S. Trust and governance: Untangling a tangled web[J]. Academy of Management Review, 2009,34(1):11-31.

[15]Combs J, Liu Y, Hall A. How much do high-performance work practices matter? A meta-analysis of their effects on organizational performance[J]. Personnel Psychology, 2006,59(3):501-528.

(责任编辑 王婷婷)

2016-08-10 作者简介:朱 蕾(1985-),女,广西省三江县人,中山大学岭南学院博士生,主要从事人力资源管理研究; 张 峰(1986-),男,江苏省淮安市人,华南理工大学工商管理学院讲师,主要从事企业技术创新研究; 杨建君(1963-),男,内蒙古兴和县人,西安交通大学管理学院教授、博士生导师,主要从事公司治理、技术创新研究。

国家自然科学基金面上项目(71272138、71572139)

F272.3

A

10.3963/j.issn.1671-6477.2017.01.0009