政治风险和政治关系对“一带一路”沿线国家直接投资的影响研究

2017-02-11张玉芳

凌 丹,张玉芳

(武汉理工大学 经济学院,湖北 武汉 430070 )

政治风险和政治关系对“一带一路”沿线国家直接投资的影响研究

凌 丹,张玉芳

(武汉理工大学 经济学院,湖北 武汉 430070 )

选取2004-2014年中国与“一带一路”沿线64个国家的相关数据,实证研究“一带一路”沿线国家政治风险、政治关系及二者交互作用对中国在其对外直接投资的影响,研究发现:(1)总体上,中国在沿线国家OFDI偏向于监管质量完善、民主化程度较高、双边签订BIT协定且国家关系良好的东道国;通过进一步分组检验发现,沿线发达国家和发展中国家的政治风险、政治关系对中国OFDI的影响存在较大差异。(2)在发达国家,双边投资协定与法律风险存在替代效应;在发展中国家,国家关系与腐败控制、政治稳定存在替代效应,同民主制度存在互补效应。实证结果表明,中国作为“一带一路”战略的重要倡议者,需高度重视政治关系在引导、支持和保障企业跨国投资过程中所起的重要作用。

“一带一路”;OFDI;政治风险;政治关系

2015年《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》正式发布,标志着我国“一带一路”战略进入全面发展阶段。过去十余年,中国对“一带一路”沿线国家的直接投资增长迅猛,对其直接投资存量由2003年末13.4亿美元增长到2014年末925.81亿美元,占中国对外直接投资存量的比重由2003年的3.96%提高到2014年的10.5%,这为“一带一路”战略的实施奠定了基础。2015年,我国企业对“一带一路”沿线49个国家直接投资总额达148.2亿美元,同比增长18.2%,表明“一带一路”战略的实施,进一步促进了中国对沿线国家直接投资的增长。目前,“一带一路”沿线国家资本需求较高,投资空间巨大,投资前景广阔[1],成为中国企业“走出去”的重要战略高地。

然而,“一带一路”沿线涵盖国家众多,且大多数是发展中国家和新兴经济体,这些国家经济发展程度参差不齐、资源禀赋各异,宗教文化差异大,地缘关系复杂且多为政治“破碎地带”,政局动荡,投资风险较大。因此,以“一带一路”沿线国家的政治风险、政治关系为重点因素研究其政治环境对中国OFDI的影响,对于中国企业在国家“一带一路”战略引领下,把握投资机遇,规避投资政治风险,获取预期投资收益具有重要的理论与现实意义。

一、文献综述

目前,关于中国对“一带一路”沿线国家直接投资的文献主要探讨OFDI的区域分布和产业布局。周五七[2]认为中国对“一带一路”沿线直接投资应从周边国家开始,逐步扩大到中东欧地区,增强战略的影响力和辐射力。刘瑞和高峰[3]概括了“一带一路”战略下中国传统产业国际产能合作的三个方向:东南亚、南亚、中亚地区产能合作首选国家为印尼、印度、哈萨克斯坦;西亚北非地区首选国家为沙特;中东欧、独联体首选国家为波兰和俄罗斯。学者们以往对中国OFDI影响因子的研究多从经济层面探究,且已形成比较成熟系统的理论,但是伴随着恐怖主义、政治暴力、武装冲突、反政府运动等持续发酵,全球政治环境不稳定的问题日益突显,政治因素对OFDI的影响已不容忽视,因而这方面的研究越来越多地受到学术界的重视。目前,学者们基于政治因素视角,对中国OFDI的研究主要从两条路径展开:一是东道国政治风险对中国OFDI的影响,二是中国与东道国的政治关系对中国OFDI的影响。

目前学者就东道国政治风险对中国OFDI影响的研究结论还未达成共识,究其原因主要为:

(1)实证研究用来衡量政治风险的指标不同,如用综合性的政治风险指标来衡量东道国的政治风险,或用单一维度的指标如双边政治冲突、东道国法律制度来衡量东道国政治风险;

(2)所选样本的时间阶段和研究对象存在差异。由此形成三种观点:第一种观点认为中国OFDI倾向流入政治风险较低的国家。谢孟军[4]利用1996-2013年52个国家的统计数据,使用随机效应和系统广义估计两种方法进行对比回归分析,发现我国OFDI偏好于政治风险小的国家或地区。第二种观点认为中国OFDI主要流入政治风险较高的国家。Buckley[5]通过对1984-2001年中国对外直接投资数据进行分析,发现中国OFDI倾向于流入政治风险较高的东道国。蒋冠宏和蒋殿春[6]发现中国OFDI决策偏向于法律不完善的东道国。第三种观点认为政治风险对中国OFDI影响不显著,董艳、张大永和蔡栋梁[7],张雨和戴翔[8]发现由于中国跨国企业风险意识不强,因此东道国的政治风险并没有成为我国企业对外直接投资考虑的主要因素。

关于双边政治关系对中国OFDI影响的研究,学者普遍认为中国OFDI倾向流入政治关系好的东道国。政治关系是一种重要的双边制度联系,友好的政治关系有利于两个国家良性的外交互动和经贸往来。贺书锋和郭羽诞[9]通过实证研究发现中国OFDI偏向于与中国政治关系定位较高的东道国。张建红和姜建刚[10]发现两国建交历史、友好城市数量以及双边外交活动均对中国对外直接投资有显著积极作用。宗芳宇、路江涌和武常岐[11]选取2003-2009年中国上市公司OFDI的数据,实证研究发现双边投资协定能促进中国OFDI流入签约国。潘镇和金中坤[12]通过对2003-2013年中国对117个国家直接投资数据的分析发现,总体上,中国OFDI决策偏向于政治关系好的东道国。

综上所述,现有文献存在以下几点不足:(1)关于中国对“一带一路”沿线直接投资的研究主要是基于理论和政策层面探寻选择“去哪儿”投资,未对其影响因素进行定量和实证分析。(2)大部分文献孤立研究政治因素对中国OFDI的影响,将政治关系与政治风险割裂开来,忽略了政治风险与政治关系的互动效应对OFDI的影响,即政治关系可通过为两国政府之间构建一种正式制度安排,实现投资主体的政治权利从母国向东道国扩散[13],弥补东道国政治风险给企业跨国经营带来的安全威胁。(3)目前关于政治关系对中国OFDI的研究多为理论、政策层面的探讨,实证方面的研究较少且局限于单一的变量,未能多维度系统性分析政治关系对中国OFDI的影响。

因此,本文将政治风险与政治关系纳入同一分析框架中,实证分析政治风险、政治关系及二者交互作用对中国在“一带一路”沿线直接投资的影响,以期深化对影响中国对“一带一路”沿线国家直接投资政治因素的研究。

二、理论分析

迪克西特-斯蒂格利茨模型(Dixit-Stiglitz Model,D-S模型)是一个基于空间理论经济学,被学者们广泛用于研究OFDI选择的模型。本文在D-S模型的基础上,将政治风险和两国政治关系变量纳入到该模型中,对其进行扩展,从而为文章的实证分析构建微观基础。该模型的基本假设条件如下:

(1)外商依据利润最大化原则进行投资选择;

(2)世界上只有两个国家,且两国具有相同的偏好和技术;

(3)只有两种生产要素劳动(L)和资本(K);

(4)仅生产消费A和B 两种产品,

(5) A产品是完全竞争条件下由本地企业生产的同质产品,且在完全竞争市场和规模报酬不变的假设条件下,单位劳动工资为1且可以生产1单位A产品;B产品是垄断经济条件下本地企业和外地企业都可生产的一系列差异化产品,且遵循规模报酬递增的假设。

(6)假设消费者同时消费产品A和产品B的效用函数用柯布-道格拉斯函数表示;消费者消费B产品的效用函数用CES函数表示,则:

(1)

(2)

DBi表示消费者对本地企业生产的B产品组合中i产品的消费量,DBj表示消费者对外资企业生产的B产品组合中的j产品的消费量,n表示本地企业生产的B产品的产品种类,m表示外资企业生产的B产品的产品种类,δ表示B产品组合内部产品之间的替代弹性。消费者为实现效用最大化,首先需对A产品和B产品进行消费组合的决策,假设其预算约束为I,则:

(3)

s.t.DA+PDB=I

(4)

根据消费者效用最大化基本原则,由式(3)(4)得出A、B产品的需求函数:

(5)

依据消费 B 产品时遵循支出最小化的原则,由(5)式得其预算约束为:

(6)

(7)

通过对式(6)和式(7)构建拉格朗日方程,求解得出B产品组合中每种产品的需求量:

(8)

其中Pi表示本地企业产品的价格,Pj表示外地企业产品的价格。由于B产品的运输存在“冰山成本”,而两地之间的距离是影响“冰山成本”大小的重要因素,因此本地企业产品的价格与外地企业产品的价格关系为:

(9)

由式(8)(9)可知消费者对B产品的总需求量为

(10)

东道国政治环境不稳定意味着投资者面临的风险较大,增加了企业的经营成本,同时若东道国与母国双边政治关系良好,降低了母国的投资壁垒,降低企业经营成本,则嵌入政治风险变量(RI)、双边政治关系变量(RE)后B产品的生产成本函数为:

(11)

其中t为当地政府对B产品征收的税收,w为当地的工资水平。则B产品的边际成本函数为:

(12)

在垄断竞争条件下,厂商利润最大化的定价原则为:

(13)

假设外商根据利润最大化原则进行对外投资,外商投资的利润函数可以表述为:

(14)

将式(10)、(11)、(13)代入式(14)中得

(15)

式(15)分别对政治风险RI、双边政治关系RE求偏导得:

(16)

(17)

式 (16)、(17)分别表明外商投资者的利润与东道国的政治风险呈现出负相关系,与双边政治关系呈正相关。因此扩展D-S模型说明了东道国稳定的政治环境以及与母国良好的政治关系有利于企业实现利润最大化的目标。

三、实证分析

(一)研究样本的选取

2014年官方公布数据显示“一带一路”沿线涉及65个国家和地区,但巴勒斯坦相关数据缺失较多无法收集,为确保实证分析结果的准确性,故将巴勒斯坦从样本中剔除,选取“一带一路”沿线64个国家和地区作为样本并收集2004-2014年相关数据,且依据联合国贸易与发展会议对经济体类型划分标准,将这64个国家划分为13个发达国家、51个发展中国家,详见表1。

表1 “一带一路”沿线国家分类

注:经济体类型划分标准来源于联合国贸易与发展会议《世界投资报告》

(二)变量选取

1.被解释变量。本文选择我国对外直接投资流量作为被解释变量。由于中国对外直接投资流量数据在一些国家并不连续出现0值和负值,以往的研究都会将这些国家从样本中剔除,这不仅减少了数据量,甚至有可能给模型估计结果带来偏差,因此本文依据Busse和Hefeker的方法,对数据进行转换,转换后的因变量为ln(OFDI+(1+OFDI2)1/2),其中OFDI流量数据来源于《中国对外直接投资统计公报》。

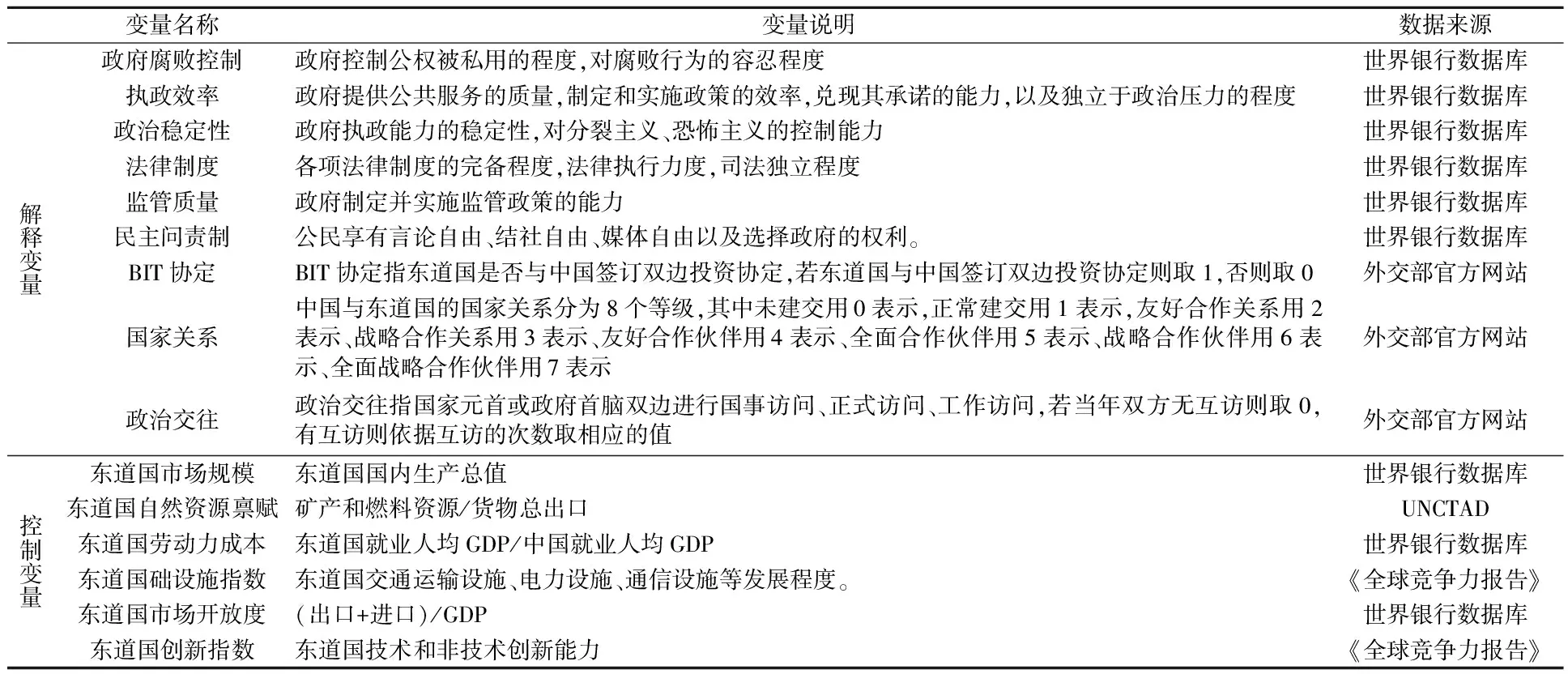

2.解释变量与控制变量。本文选取东道国的政治风险、政治关系作为政治因素的解释变量,其中用东道国政府腐败控制(Corr)、执政效率(GE)、政治稳定性(PS)、法律制度(RL)、监管质量(RQ)、民主问责制(Va)等6个指标来衡量东道国政治风险。在政治关系变量选取方面,与以往从单一维度衡量母国与东道国政治关系不同,本文将从双边BIT协定(BIT)、国家关系(ER)、政治交往(Cof)三个维度衡量双边政治关系;与此同时,本文将中国与东道国的国家关系分为8个等级即未建交、正常建交、友好合作、战略合作、友好合作伙伴、全面合作伙伴、战略合作伙伴、全面战略合作伙伴。选取市场规模(GDP)、自然资源禀赋(Nat)、劳动力成本(Lab)、基础设施指数(Inf)、市场开放度(Tradeopen)、创新指数(Inno)等作为控制变量。以上变量名称、变量说明和变量数据来源等具体信息见表2。

表2 变量名称、变量说明及数据来源

(三)模型的设定

与东道国经济因素相比,东道国的政治风险以及母国与东道国双边政治关系的演化是一个长期过程,短期内对企业的投资决策影响要慢于东道国的经济因素。解释变量与控制变量的具体滞后期的确定,本文借鉴孟醒、董有德[14]的方法,将政治因素变量滞后2期、经济因素变量滞后1期,因此得出待检验计量模型具体形式如下:

(四)结果分析

由于政治经济学的实证分析中,政治因素变量往往存在高度共线性,因此还需对其进行相关性分析,分析结果显示:政治风险变量corr与PS、RL、RQ之间,RL、RQ、VA两两之间,相关系数较大;政治关系变量之间相关性较小;政治风险与政治关系变量之间相关性较小。(具体分析结果见表3)

1.直接效应分析。前文分析结果显示,政治风险变量之间存在着一定的相关性,因此,为避免政治风险变量之间存在多重共线性的问题,本文采取逐步加入变量的方法对模型进行回归分析。

表3 政治因素变量的相关性矩阵

表4中全样本分析结果显示,六个模型回归分析结果显示,对于“一带一路”沿线国家,中国企业跨国投资偏向于市场规模大、自然资源丰富、劳动力廉价、基础设施发达的东道国,但东道国的市场开放度和科技水平并不是中国企业对沿线国家直接投资考虑的主要因素。

表4 总体分析结果

注:***、**、*、分别表示在1%、5%、10%水平上显著;括号内为t值

在六个模型回归分析结果中,BIT均显著为正,ER均在10%水平上显著为正,表明双边签订BIT协定、良好的国家关系有助于加强中国OFDI的流入;Cof系数均为正,但不显著,说明双边政治交往对中国OFDI影响不大,主要原因可能是在“一带一路”战略实施以前,中国与沿线大多数国家高层之间政治交往并不频繁导致样本数据过少,无法判断政治交往对中国OFDI的影响。在模型1-6回归分析结果中Corr均不显著,在模型2-6回归分析结果中GE均不显著,在模型3-6回归分析结果中PS均不显著,说明了东道国政治腐败、执政效率、政局的稳定性并不影响中国对“一带一路”沿线国家直接投资;在模型4-6回归分析结果中RL均在1%水平上负向显著,表明中国OFDI倾向避开法律制度严格的沿线国家;在模型5-6回归分析结果中RQ均在10%水平上正向显著,说明东道国政府高效的管制效率和实行完善政策法规的能力有助于中国的OFDI流入;VA在10%水平上显著为正,说明民主化程度高的东道国更能吸引中国OFDI流入。

表5呈现“一带一路”沿线发达国家分析的结果,六个模型回归分析结果显示,对于“一带一路”沿线发达国家,中国OFDI倾向流入市场规模大、基础设施发达的东道国,对劳动力的需求不仅仅局限于数量和成本,更注重劳动力的素质,但东道国的自然资源、技术创新、市场开放度均对中国OFDI的影响不显著。

在六个模型回归分析结果中,BIT均在1%水平上显著为正,ER、Cof均不显著,说明相较于国家关系与政治交往,BIT协定更加有助于促进中国OFDI的流入。在模型7-12回归分析结果中Corr均不显著,在模型8-12回归分析结果中GE均不显著,在模型9-12回归分析结果中PS均不显著,在模型10-12回归分析结果中RL均不显著,在模型11-12回归分析结果中RQ均不显著,说明东道国的政治腐败、政府执政效率、政局的稳定性、法律制度、监管效率并不影响中国对“一带一路”沿线发达国家直接投资;但是VA在10%的水平上显著为负,表明东道国较高的民主化程度是制约中国对沿线发达国家直接投资的重要因素。

注:***、**、*、分别表示在1%、5%、10%水平上显著;括号内为t值

表6呈现“一带一路”沿线发展中国家分析的结果,根据六个模型回归分析结果显示,市场寻求、资源(自然资源、劳动力资源)寻求是中国企业对“一带一路”沿线发展中国家投资的主要动机,发达的基础设施也是吸引中国OFDI流入的重要因子;但东道国市场开放度并不会影响中国OFDI的流入。

在六个模型回归分析结果中,ER均显著为正,BIT、Cof均不显著,说明相较于BIT协定与政治交往,良好的国家关系更能吸引中国OFDI的流入。在模型13-18回归分析结果中Corr均不显著,在模型14-18回归分析结果中GE均不显著,在模型15-18回归分析结果中PS均不显著,说明东道国政治腐败、执政效率、政局的稳定性并不影响中国对“一带一路”沿线发展中国家直接投资;在模型16-18回归分析中RL均在1%水平上负向显著,表明中国OFDI倾向于流入法制薄弱的沿线国家;在模型17-18回归分析中RQ的系数均显著为正,VA在10%水平上显著为正,说明监管质量完善、民主化程度高的发展中国家更能吸引中国OFDI的流入。

表6 发展中国家样本分析结果

注:***、**、*、分别表示在1%、5%、10%水平上显著;括号内为t值

2.交互效应分析。基于表5-6的实证分析,我们发现对于发达国家,双边BIT协定更能吸引中国OFDI的流入,而对于发展中国家,能造成这一影响的则是良好的国家关系。因此本部分将剔除政治关系中不显著的变量,用沿线国家的政治风险变量、双边政治关系变量乘积,来探究二者交互效应对中国OFDI的影响。为克服变量相乘后带来的多重共线性问题,对政治关系变量和政治风险变量去中心化。因为本部分更关注乘积变量的效应,控制变量估计结果变化不大,所以不再详细解释控制变量。

模型19呈现了发达国家分析的结果,BIT*Corr、BIT*GE、BIT*PS、BIT*RQ不显著,进一步论证了中国企业OFDI不会过多考虑沿线发达国家的腐败程度、执政效率、政局稳定性、监管质量;BIT*RL在10%水平上显著为正,表明发达国家的法制风险对中国OFDI影响不显著是因为双边BIT协定与法律制度存在替代效应,即双边BIT协定可以弥补东道国严格法律制度带来的负面影响;BIT*VA不显著,说明双边BIT协定可能无法弥补发达国家民主制度风险对中国OFDI造成的不利影响。

模型20中发展中国家分析结果显示,ER*Corr、ER*PS在10%水平上呈现负相关,说明发展中国家的腐败程度、政局的稳定性对中国OFDI影响不显著,是因为国家关系与腐败和政局稳定性存在着一定的替代关系,即良好的国家关系可以抵消腐败、政局动荡带来的影响;ER*GE不显著,进一步论证发展中国家执政效率并不是影响中国OFDI选择的主要因素;ER*RL、ER*RQ不显著,表示国家关系无法弥补东道国法制缺陷、监管缺陷造成的影响;ER*VA在1%水平上呈现出正相关表明国家关系与民主制度存在着互补关系,即对于发展中国家,双边良好的国家关系和民主制度可通过共同作用促进中国OFDI的流入。

四、结论与启示

本文利用中国与沿线64个国家或地区11年的面板数据,实证检验“一带一路”沿线国家政治风险、政治关系以及二者交互效应对中国OFDI的影响。从总体上看,中国对沿线国家的直接投资偏向于监管质量完善、民主化程度较高的东道国。同时,良好的双边政治关系对中国OFDI的流入有显著的推动作用,但这一政治关系呈现出明显的异质性,即在发达国家BIT协定更加有助于加强中国OFDI的流入,在发展中国家良好的国家关系更能吸引中国OFDI的流入。在对样本组进行分组检验时,可得出以下结论:

表7 政治风险和政治关系交互效应分析

注:***、**、*、分别表示在1%、5%、10%水平上显著;括号内为t值

对于发达国家,研究发现:(1)“一带一路”沿线发达国家的腐败控制、执政效率、政治稳定、监管质量不是中国企业跨国运营考虑的主要因素,这主要由于发达国家相对良好的政治环境使中国企业对外直接投资不会过多关注这些政治风险,而考虑更多的则是东道国的市场规模、基础设施、劳动力质量等经济因素。(2)东道国较高的民主程度是制约中国OFDI流入的决定性因素,主要是因为沿线发达国家民主政治的发展,可能导致民粹主义及福利主义的崛起和蔓延,工会力量的壮大和劳工权利保护的增强,这些会制约中国OFDI的流入。

对于发展中国家,研究发现:(1)监管质量完善、民主化程度高的东道国更能吸引中国OFDI的流入,同时良好的国家关系和民主制度可通过共同作用促进中国OFDI的流入。(2)法律制度与中国OFDI呈现负相关,主要是因为法制不完善也是现阶段我国普遍存在的问题,这使得我国企业对这种法制环境有较强的适应性,在法制不完善的东道国具有制度优势。(3)中国企业之所以不过多关注沿线发展中国家的腐败控制、政治稳定对中国OFDI的影响,究其原因主要表现为以下两个方面:一方面,国家关系与腐败控制和政局稳定性存在着替代效应,即双边良好的国家关系可能抵消高腐败、动荡的政局造成的不利影响;另一方面,获取市场、自然资源和劳动力是中国对“一带一路”沿线发展中国家投资的主要动机,而经济相对落后、市场前景广阔、自然资源丰富、劳动力廉价的经济体多伴随着政局动荡、贪污腐败严重,因此中国企业在“一带一路”发展中国家投资时只能直面问题,克服困难,在权衡风险与收益中,把握商机。

因此,中国“一带一路”国家战略的实施,需高度重视政治关系在引导、支持和保障企业跨国投资过程中所起的重要作用。在秉承和平、发展、合作、共赢的外交理念的基础上,加强政府间合作,积极构建多层次政府间宏观政策沟通交流机制,深化利益融合,促进政治互信,达成合作新共识;在构建国际关系新秩序的过程中,中国应与“一带一路”沿线相关国家或地区构建以合作共赢为核心的新型国际关系,形成遍布沿线的政治关系网络,为中国企业在“一带一路”沿线的直接投资营造良好的政治环境,为其投资和经营规避风险、减少损失、获取收益提供强有力的支撑。

[1]陈 虹,杨成玉.“一带一路”国家战略的国际经济效应研究:基于CGE模型的分析[J].国际贸易问题,2015(10):4-13.

[2]周五七.“一带一路”沿线直接投资分布与挑战应对[J].改革,2015(8):39-47.

[3]刘 瑞,高 峰.“一带一路”战略的区位路径选择与化解传统产业产能过剩[J].社会科学研究,2016(1):45-56.

[4]谢孟军.政治风险对中国对外直接投资的区位选择影响研究[J].国际经贸探索,2015(9):66-80.

[5]Buckley, P J,Clegg, LJ, Cross, A R, et al. The Determinants of Chinese Outward Foreign Direct Investment[J]. Journal of International Business Studies, 2009,40(2):499-518.

[6]蒋冠宏,蒋殿春.中国对外投资的区位选择:基于投资引力模型的面板数据检验[J].世界经济,2012(9):21-40.

[7]董 艳,张大永,蔡栋梁.走进非洲-中国对非洲投资决定因素的实证研究[J].经济学(季刊),2011(2):675-690.

[8]张 雨,戴 翔.政治风险影响了我国企业“走出去”吗[J].国际经贸探索,2013(5):84-99.

[9]贺书锋,郭羽诞.中国对外直接投资区位分析:政治因素重要吗?[J].上海经济研究,2009(3):3-10.

[10]张建红,姜建刚.双边政治关系对中国对外直接投资的影响研究[J].世界经济与政治,2012(12):133-155.

[11]宗芳宇,路江涌,武常岐.双边投资协定、制度环境和企业对外直接投资区位选择[J].经济研究,2012(5):71-82.

[12]潘 镇,金中坤.双边政治关系、东道国制度风险与中国对外直接投资[J].财贸经济,2015(6):85-97.

[13]贺灿飞,郭 琪,邹沛思.基于关系视角的中国对外直接投资区位[J].世界地理研究,2013(4):1-12.

[14]孟 醒,董有德.社会政治风险与我国企业对外直接投资的区位选择[J].国际贸易问题,2015(4):106-115.

(责任编辑 王婷婷)

2016-07-09 作者简介:凌 丹(1963-),女,湖北省武汉市人,武汉理工大学经济学院教授,管理学博士,主要从事国际投资与跨国经营等领域研究; 张玉芳(1991-),女,湖北省仙桃市人,武汉理工大学经济学院硕士生,主要从事国际直接投资研究。

F832.6

A

10.3963/j.issn.1671-6477.2017.01.0002