石造像塔上的半跏思惟像

2017-02-10田银梅

□ 田银梅

石造像塔上的半跏思惟像

□ 田银梅

两汉之际,佛教传入中原,随之成为人们重要的精神信仰,不论是皇族还是平民百姓都对佛教十分尊崇。为满足中下层社会人们对于自身信仰的需求,满足其礼佛崇佛的愿望,中小型的造像塔随之出现。半跏思惟像作为造像塔上常常出现的雕刻图案,不仅是佛传故事的表现,同时也代表了芸芸众生对于人生的思考。了解造像塔上的半跏思惟像及其相关的社会历史背景,对于真正了解佛教文化在民间的传播有着重要的意义。

造像塔 半跏思惟像

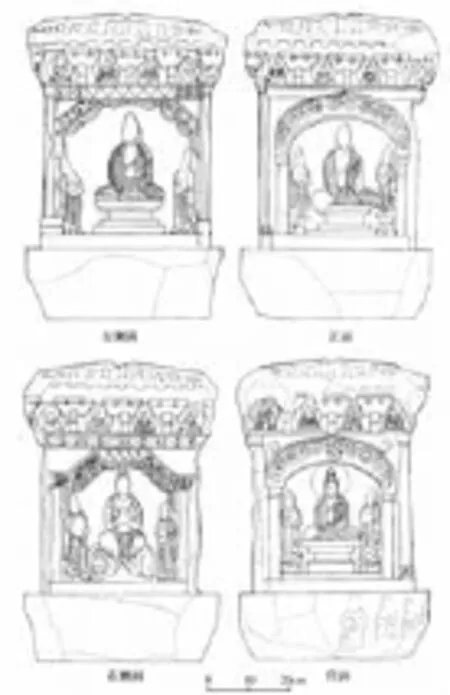

中国古有仙人好楼居的传说,在历史上秦始皇就曾在阿房宫中修建高台以迎神仙,汉武帝也步踵其后,在建章宫、甘泉宫中高建神明台和通天台(《史记·孝武本纪》)。佛塔随佛教传入中原后,也渐渐与我国的传统建筑文化相结合,形成楼阁式佛塔这种高贵的建筑形式用来供奉珍藏舍利、经卷等法物,以表示对佛法的敬仰。造像塔的形式也就来源于此,但是造像塔一般规模较小,有楼阁式造像塔、亭阁式造像塔、覆钵式造像塔和花塔之分。楼阁式和亭阁式造像塔主要融入了汉式建筑风格,而覆钵顶造像塔则带有浓厚印度窣堵波[1]色彩,并在它们基础上又衍生出艺术化的花塔等。其中亭阁式造像塔和覆钵式造像塔均为单层,如1987年西安南郊礼泉寺遗址出土了一件四角攒尖顶亭阁式四面造像塔(图一),1975年西安南郊夏家庄西出土了一件方形覆钵顶石刻造像塔(图二)。

从塔的形状可分为圆柱形或是柱体方形等,如高善穆石造像塔就是圆柱形造像塔,出土于甘肃酒泉城南石佛弯子,为北凉承玄元年(428年)所作,是我国有纪年的早期佛塔的珍贵遗物(图三)。

我国目前发现的造像塔主要是以楼阁式柱体方形造像塔居多,北魏时期以及后来,这类中小石造像塔制作异常盛行,主要有分层连体和分层分体两类。分层连体这种类型的造像塔,是用整块石材雕刻而成,可分为1、3、5、7、9等不相同的层数,石材最终被雕成层层相连楼阁样的塔的形状,如甘肃肃州北魏曹天护塔、山西朔州崇福寺北魏千佛塔等。而分层分体形制的造像塔的每一层分别是用单体石材雕刻而成,一般自下而上垒砌成为多层楼阁式,且诸层收分,如山西沁县南涅水石塔群、甘肃庄浪卜氏石塔等。从这些造像塔的石质来看,有大理石、石灰岩、砂岩、灰墨色砂岩、灰砂岩等,其中以砂岩质地为主。

图一 四角攒尖顶亭阁式四面造像塔西安南郊礼泉寺遗址出土

图二 方形覆钵顶石刻造像塔西安南郊夏家庄西出土

图三 高善穆石造像塔酒泉市石佛湾子出土

(图片说明:图一、图二选自王锋钧《西安地区出土的北朝隋唐石刻造像塔》,《考古与文物》2011年第4期。图三选自梁雄德《造像塔与造像碑谈甘肃博物馆藏魏晋文物》,《收藏家》2011年第11期。)

图四 山西博物院佛风遗韵展厅(选自山西博物院官方网站佛风遗韵展厅图片)

上述石塔在山西、陕西、甘肃、河南等地都有出土,其时代跨越了汉代到魏晋南北朝,直至隋唐两宋时期,之后渐趋衰落。在山西地区最为著名的石刻造像塔要数1959年于沁县南涅水村出土的石刻造像塔了。这批石刻造像塔现收藏于沁县南涅水石刻陈列馆内,坐落于沁县城附近的二郎山顶,属于山西省文物保护单位。在山西博物院的“佛风遗韵”展厅中也可以看到其中的多件(组)精品(图四)。

南涅水造像塔不论高矮都是七层,自下而上逐层递缩。这七层塔身也就是我们常说的“救人一命胜造七级浮图”,“浮图”亦作“浮屠”,是梵语Buddha的音译,意为佛塔。这种七层石刻造像塔虽然比不上大型石窟寺中的高大宏伟并体现着皇家气派的石雕造像,但却不乏新颖别致、注重实际、追求玲珑可人,以满足中下层社会礼佛崇佛的愿望。因此,我们会在塔身看到许许多多的与佛教相关的雕刻图案,每层石块多为四面开龛造像,以佛、弟子、菩萨,以及本生、佛传故事等为主要的表现内容。

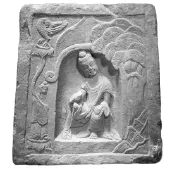

在表达佛传故事的一些雕刻图案中,我们常常会看到一种右腿搭在左腿上,右手支颐,正在树下做苦思状的人物形象,这种姿态可依屈起之左右腿的不同,而称为左舒相座或右舒相座。这种佛教人物形象被称为“半跏思惟像”。半跏思惟像是广泛流行于犍陀罗、中国、朝鲜半岛和日本的菩萨造像样式,此种样式在佛教美术上最早可追溯到犍陀罗的佛教雕刻上。思惟像也主要出现在犍陀罗地区,在地中海沿岸希腊与罗马文化的影响下,犍陀罗艺术中的思惟形式人像应该可以追溯到欧洲的雕刻艺术。这种一手撑额,一腿拢屈的形象表现了人类若有所思、或是无奈或是悲痛的感情,这种雕刻在公元前后数世纪欧洲的石棺和墓碑上也比较常见(图五)。

半跏思惟像究竟是表现了什么人物形象呢?根据我们现有的发现可知,树下半跏思惟像一般被认为是太子思惟像,有些被认为是弥勒菩萨。这要视特定的情况以及与周围画面的内容进行判断,如果在造像上刻有铭文的话就更容易区分。但是在不能确认的情况下,我们可以笼统地将其称为半跏思维像。

在一些石雕造像碑刻上,会常常见到在碑顶端正面的中间位置开凿有小龛,里面雕刻着一位半跏菩萨像在树下呈现半跏思惟状,这位菩萨就是弥勒菩萨的体现。如北齐天保八年(557年)比丘法阴造佛碑像(现藏于瑞士瑞特保格博物馆)就是这种类型。表现在树下的太子思惟像,有的是太子还没有出家之前曾在树下观民耕作时的思惟像,有的是太子出家之后在深山密林中的修行思惟像,需要依据具体的表现形式来判断。如果图像表现的是与白马吻别相关联的思惟像就可以准确地判断为出家后的思惟像。在沁县南涅水造像塔、庄浪卜氏塔、华亭南川造像塔、秦安西魏造像塔等均可以看到出家前后的树下思惟像。

在了解了思维菩萨的源流之后,我们具体来看一下造像塔上的半跏思维菩萨像。

图六为山西博物院藏沁水县南涅水造像塔石,四面开龛造像,为北魏时代的作品。其中一面雕刻的半跏思惟菩萨像略显丰满,双眼轻合,面带笑容。右手残缺,但根据缺失的痕迹可以看出,菩萨是用右手来支撑面颊的。衣服宽松,但飘带和衣纹却显得较为生硬。佛龛龛楣为尖拱形,内无花纹装饰,拱梁两端作向上卷曲的如意头。左侧的菩提树生于山石之间,粗壮挺拔,繁茂的枝叶层叠于龛楣上。右边空当处,一供养人站在莲花座上手执一蜿蜒生姿的长梗莲花,莲花上则落着一只金翅鸟,在悠然自得地梳理着羽毛。

图七为甘肃省博物馆藏卜氏造像塔石,出土于甘肃省庄浪县良邑乡李家咀村宝泉寺,因塔基座上刻有卜氏家族亡人供养题名而得名。应成于5世纪末至6世纪初,属北魏孝文帝改制以后的佛教石刻。在正方形的石龛里雕刻为半跏思惟菩萨像,在其两旁有两位立像菩萨协侍,左边这位菩萨头微微低下,端庄而秀丽。右边的这位菩萨面带微笑且向上抬起头。这组佛与菩萨的组合体态轻盈,十分生动自然。在石龛的上部雕有飞天四身,中间两位飞天面部相对,呈现微微跪姿,共持一莲蕾。外侧两身衣带飘扬、裙裾飞扬向上呈俯冲状[2]。

半跏思惟像究竟代表什么意思呢?所谓思惟,就是“觉”,佛教认为“思惟修”是一种高深的境界,必须经历“澄心静虑、坐禅入定”,离却诸欲、摆脱十苦的艰苦修炼,方能达到悟出“真谛”的境界。《修行本起经·游观品》[3]中是这样描述的:“太子坐阎浮树下,见耕者垦壤出虫,天复化令牛领兴坏,虫下淋落,鸟随啄食;又作虾蛤,迫食曲蟮;蛇从穴出,吞食虾蛤;孔雀飞下,啄食其蛇;有鹰飞来,搏取孔雀;雕鹫复来,搏撮食之。菩萨见此众生品类,展转相吞,慈心愍伤,即下树得第一禅。目光赫奕,树为曲折,随荫其躯。王念太子,常在宫中,未曾执苦。即问其仆,太子何为?对曰:今在阎浮树下,一心禅完……王敕严驾,便往返之。遥见太子,树枝曲荫,神曜非常,不识下马,作为礼时,即与俱还。”这就是树下思惟像创造的根据。在《过去现在因果经》卷三:“寻太求子,见在般荼婆山,于一石山,端坐思惟。”[4]因此这是表现释迦成佛前,身为悉达太子时在苦思人生哲理乃至开悟的情形。

图五 石雕墓碑思惟妇女像(罗马时代)

图六 沁水南涅水造像塔石(北魏)

图七 甘肃庄浪卜氏造像塔石(北魏)

(图五选自金申《漫说“半跏思惟菩萨像”》,《中华文化画报》2012年第1期。图六选自山西博物院官方网站佛风遗韵展厅图片。图七选自俄玉楠《甘肃省博物馆藏卜氏石塔图像调查研究》,《敦煌学辑刊》,2011年第4期。)

那半跏思维菩萨像又为何会出现在石刻造像塔上呢?这需要结合造像塔产生的时代背景来分析。这些造像塔的产生主要是为了满足中下层社会对于礼佛和崇佛的需要。从现存的南涅水造像题记中,我们得知这批石刻是由当地官绅、富豪及中小地主集资或平民信徒烧香还愿的钱修造完成的。他们绝不像皇家宫室那样财大气粗,可以投入大量的人力、物力和财力来营建大型的石窟或是寺庙,他们只能以有限的财力聘请民间的工匠艺人来雕刻中小型的佛教造像。为适应这种特定条件下的特殊需要,造像塔的广泛采用就成了一种必然的选择。

这些石刻造像塔虽表现的仍然是佛教雕刻的一般样式,但从审美心理的角度却与皇家石窟有着明显的差异。造像塔无法与恢宏伟丽、慑人心魄的皇家石窟相比,而是一种更注重实际追求新颖别致、玲珑可人以满足中下层社会审美需求的表现。由于主持营建者不同,反映出的心理状态也不同,反映在形象的塑造上,出于民间理想愿望,把佛刻划成了朴实善良、愉悦和蔼、端庄矜持的常人面孔。

这种世俗心态的表达还与雕刻工匠有着密切的关系。据《魏书》[5]记载:在北魏时期,石刻工匠是不准和平民通婚的。工匠所拥有的技艺是世代相传,不允许中途改变从事其他行业,终身由国家役使。当时开凿大同云冈石窟的工匠们,多是北魏朝廷通过战争等手段从长安、凉州、中山(河北)等地多方迁徙而来,是被皇家所役使的。而这些造像塔的石刻工匠的来源虽不得而知,但与上述工匠相比,经历确不相同。他们与平民百姓有着更多的依附关系,也有着相对的自由和独立性。因此使得这些石刻造像塔的画面经营、人物造型都比较灵活自如、线条流畅,与大型石窟,如大同云冈石窟中的造像相比而言,有非常显著的民俗风情,属于民间艺术作品,更多地体现了当时中下层社会的经济、文化状况和生活习俗,由此我们可以清楚地了解到当时的民间佛教雕刻艺术水平[6]。

那么由此可知半跏思惟像的表现,也绝不仅仅只是太子或是菩萨树下思惟这种图案的简单表达,而是融入了中下层社会人民对于思悟成佛这一过程的想往。有了对所发生事物前因后果的思考,才有可能悟出真理,实现顿悟。由于中下层人民深受战争、灾害、疾病等困扰,对于自身的现实生活是有所不满的,他们也会去思考自己所经历的坎坷痛苦,为自己寻找一个信仰,一个心理上的安慰。造像塔上的半跏思惟像不仅是佛传故事的表现,也是社会大众芸芸众生像的表现。换言之,思考人生不也是我们当今社会的流行话题吗?每个人都有自己的路要走,人生之路虽然漫长,但是我们不应该总是沉默在迷茫之中,我们是否应该好好思考一下自己的人生呢?给自己的人生一个明确的目标,要清清楚楚地告诉自己未来的方向在哪里。“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。”[7]这是古往今来多少人所期盼的人生。半跏思惟像予以我们的启示则是坚强的面对一切之磨难,永不放弃,直至真正找到人生的真理所在。

[1]窣堵波:又称窣堵坡,音译自梵文的(Stūpa),是源于印度的塔的一种形式,在印度、巴基斯坦、尼泊尔等南亚国家及东南亚国家比较普遍。印度的窣堵波原是埋葬佛祖释迦牟尼火化后留下的舍利的一种佛教建筑,窣堵波就是坟冢的意思。随着佛教在各地的发展,在佛教盛行的地方也建起很多塔,争相供奉佛舍利。后来塔也成为高僧圆寂后埋藏舍利的建筑。

[2]俄玉楠《甘肃省博物馆藏卜氏石塔图像调查研究》,《敦煌学辑刊》2011年第4期,73页。

[3]《修行本起经游观品》为东汉竺大力共康孟详译。其内容主要是讲述佛陀释迦摩尼前身、投胎、诞生、成长、出家修道和传教的经历。

[4]阎文儒《中国石窟艺术总论》,广西师范大学出版社,2003年8月版,125~126页。

[5]《魏书·帝纪》“世祖纪第四”,“高宗纪第五”《北史》卷二“御览卷”。

[6]张明远《山西沁水南涅水石刻艺术》,《美术观察》2001年第2期,66~67页。

[7]“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”出自《飞鸟集》,是印度诗人泰戈尔所作。诗文恬静,意味着一切都平静自然地进行。

1.钟惠咏《北齐半跏思惟菩萨造像赏析》,《文物鉴定与鉴赏》2012年第11期。

2.王元林《北魏中小型造像石塔的形制与内容——以甘肃庄浪出土的卜氏石塔为中心》,2005年云冈国际学术研讨会论文集(研究卷)。

3.白文《北周天和年间四面造像塔》,《文物世界》2006年第2期。

4.魏文斌、吴荭《甘肃北朝石刻所见佛教故事题材考》,2004年佛教艺术与文化国际学术研讨会论文集。

5.于祖培、张陇宁《甘肃宁县出土北朝石造像》,《文物》2005年第1期。

6.金申《漫说“半跏思惟菩萨像”》,《中华文化画报》2012年第1期。

7.李怀平、李春兰《浅析南涅水石刻的造像艺术特色》,《文物世界》2007年第5期。

8.李峰《山西南涅水“造像塔”的样式与形制》,《美术大观》2010年第5期。

9.王锋钧《西安地区出土的北朝隋唐石刻造像塔》,《考古与文物》2011年第4期。

10.梁雄德《造像塔与造像碑谈甘肃博物馆藏魏晋文物》,《收藏家》2011年第11期。

11.程晓钟、丁广学《庄浪县出土北魏石造像塔》,《敦煌学辑刊》1997年第2期。

(作者工作单位:山西博物院)