寻找吴大羽:不知我者谓我何求

2017-01-24颜榴

颜榴

1988年1月1日,画家吴大羽在上海去世,终年86岁。近30年过去了,吴大羽这个名字在国内的画坛上,更多归属于一个教育家的身份。由于他存世作品稀少,留在内地的更罕见,我们虽不时从他的学生吴冠中、朱德群这些已经成为大师级的人那里听到缅怀之语,但吴大羽的画作面貌究竟如何,及其情操人品难观其详。2003年上海美术馆举办的吴大羽建国后唯一一次展览中,他的100件画作曾短暂面世,却都出自台湾画廊的收藏。正因如此,北京画院美术馆在2016年10月末推出的《飞羽掠天:吴大羽的诗与画》,集合了内地所藏的吴氏油画十余张,难得一见。目前最早的《瓶花》作于1920年代,由淡蓝、浅紫、暗绿的色点构成的灰色调中依然散发出隐秘的光感,尤其是瓶身周围的色彩层次韵味十足,我似乎领略到为何当年林风眠在巴黎时即推崇吴大羽为“非凡的色彩画家”。不过真正让吴大羽在1930年代赢得中国色彩派首席代表赞誉的还是凭借他的一批大幅人物画,可惜画作均毁于抗战,现只能从《良友》画报与吴冠中的回忆中猜想了。这面“杭州国立艺专的旗帜”在1938年倒下,之后屡屡失业;1958年虽躲过了被划为右派之灾,却在成为上海油画雕塑研究室专业画家后,仍然宣讲艺术风格的古怪为正常、抽象派艺术对社会主义艺术有利等,从而在“文革”中被定为“反动学术权威”遭批判,画室压缩为仅10平米的小阁楼,加之长期缺少颜料等画材,只能偷偷画小幅的画,从此再无大的作品。

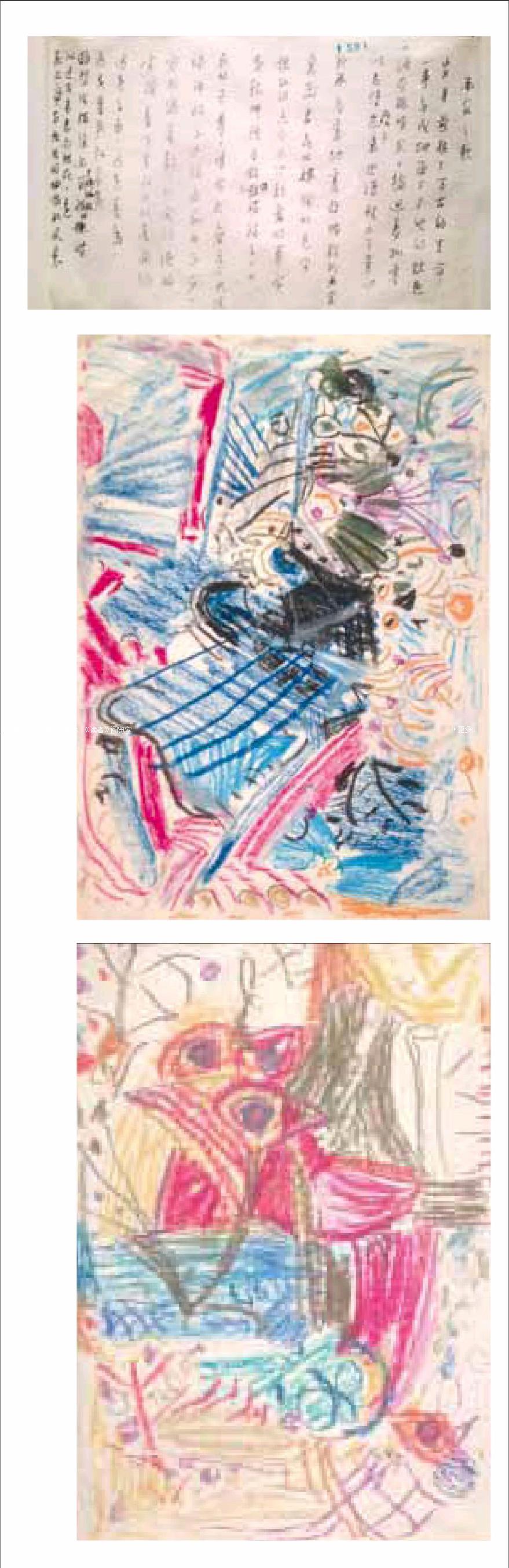

因而展厅中将近30年的画作空白交由吴大羽的诗稿来填补。一个写作的吴大羽从那些浸透了历史尘埃而显得轻薄易碎的纸片信札中浮现。教育家、画家、诗人,在吴大羽的这三个身份背后其实还有三个关键词:赋闲,隔绝,先锋。他不能应和时代的某种要求作任何改变,包括他的同辈与学生都积极投入了时代,他却停在原地不动,即使被剥夺,丧失安全感,也不妥协、不屈服、不取悦,从一而终。我们很难猜度他当时的心境。闵希文谈到老师跟他不谈画,只谈玄佛,他进入了自我冥思——时代的列车来了,他没上车,而是在冥思这趟列车的去向。他的画作不签名,不留日期。早在文艺复兴之前,绘画并无署名,20世纪后艺术家的签名与财富和名声相连。经历过精神危机和挣扎后的吴大羽,毅然把个人从绘画上的痕迹抹去,只留下纯粹的表达,由此可以想像他孤绝而彻底的人格。把这个世界放空,也许是一种哲学的解决,放空亦是某种否定,需要内心的巨大勇气和力量。

吴大羽当年留法时所获得的视觉经验以及美学准则成为他一生不能更改的信条,宁愿变卖家产,也不能变卖自己的美学准则。他是一个从未画过政治画,自始至终与法国野兽派相契合的中国西画家,其油画可联想到马蒂斯一生的实践,其蜡笔画可以看出毕加索、米罗等大师的影子。展厅中那些蜡笔小画,近乎毕加索晚年所进入的自由涂鸦状态,当绘画的神圣性退潮后,现代绘画进入了书写化。吴大羽的蜡笔画,像草稿,像半成品,几乎就相当于今天的一小篇微博,很难寻找到国人阅读绘画时负载的意义所在,因为他瞬间捕捉,瞬间固定,放弃模化,意图回归宇宙和自然本身。不少蜡笔画画幅很小,有点像儿童涂鸦画,但画面所隐藏的哲学萌芽却属于成人世界,一如西方视觉大师背后都有某种强大的哲学基础,吴大羽不仅由佛玄老庄接通对艺术的认识,还说我们进入了“原子时代”,用现代物理学以及时空不确定性去审视艺术究竟是怎么回事,这种认识在他那一代画家中极为稀少。假使凭借这种最为先锋的艺术理念,最为自由的表达意识,辅以不那么困窘的物质条件,吴大羽这位色彩大师一定还能提炼出比眼下作品更为凝练的视觉核心符号。

“从千千万万年前/人祖遗下的些微尊严/而今俯首与俱投下火焰/为是忍受时间的熬煎。(《火花》)”吴大羽的赋闲与自我隔绝相反暗合了世界美术界的某种潮流,成为一个时时领美学风气之先的人。民国时期他是中国洋画的旗帜人物,上世纪80年代他是抽象艺术的奠基人,今天看来他晚期的蜡笔画竟又充当了涂鸦的先锋。他拒绝了政治、历史、社会,让表达回归表达自身,深深地与世界保持一致。读其诗,他年轻时浓情化不开,属于“五四”时期的浪漫一代,中年后他以陶渊明自况,晚年则坚信“我是不死的”。

一生背着洋鼓的吴大羽,周围是体量巨大的中国大鼓,锣鼓喧天,很久以来人们听不见这只洋鼓的声音。但我们还是在一片嘈杂中,想要寻找这只洋鼓的声音。“我把我一生的小心翼翼/点点滴滴/经历了无数哽咽/满是心酸/记住心上/通通写上一张洁白的纸张/满满地好像是蚁阵/并同蚕子/为的是要交给你/一个不相识的/天外陌路的过客(《无题》)。” 吴大羽与时代的自动疏离恰恰是我们今天寻找他的重要意义。