芦芽山下说宁武

2017-01-21张斌武

张斌武

宁武县位于山西省北中部,北依内长城与朔州相邻,西北以黄花岭与神池接壤,西南以芦芽山与五寨相望,南部与静乐相连,东南以云中山与忻州市分界,东部以段家山与原平连通。境内南北长105千米,东西平均宽45千米,总面积1987,7平方千米。

一

宁武是一片古老而又神奇的土地。

从这里发掘的石斧、陶片等文物证明,在距今约一万年前后的旧、新石器时代,就有早期原始人类繁衍生存。商至西周时期,这里为燕京戎居地。春秋战国时期,赵肃侯开始筑东起河北涞源北界,蜿蜒入宁武境内的“赵南城”。秦时,秦王赢政于二十五年(前222年)统一三晋,宁武归属雁门郡统辖。汉时,高祖六年(前201年),汉将周勃、灌婴率军追击匈奴,收复楼烦(今宁武一带),并进驻楼烦城。北魏太平真君六年(446年)朝廷征肆州10万人再修长城,宁武是重要的关隘之一。几年后,即位的北魏孝文帝拓跋宏(元宏)正式辟宁武天池为皇家游猎园林。东魏武定元年(543年),东魏孝静帝元善命大丞相高欢召集民夫5万,历时40多天再修长城,宁武属东部一带。同年,在恢河谷口设“楼烦关”。

隋大业四年(608年),隋炀帝下诏环天池修筑上、下行宫,名隋阳宫,又名汾阳宫。此宫与洛阳西苑、扬州江都宫并称隋代三大离宫。大业十三年(617年)春,马邑(朔州)人刘武周造反,攻破楼烦关,夺取汾阳宫,并纵火焚烧。唐仪凤元年(676年),唐朝设天池、元池、楼烦三处皇家牧监养战马。从此,“楼烦牧政甲天下”之说开始盛行。宋熙宁五年(1301年),宋国与辽国经过谈判,两国边界南移至分水岭、天池一线。元大德五年(1301年),始设宁武屯,属朔州鄯阳县管辖。

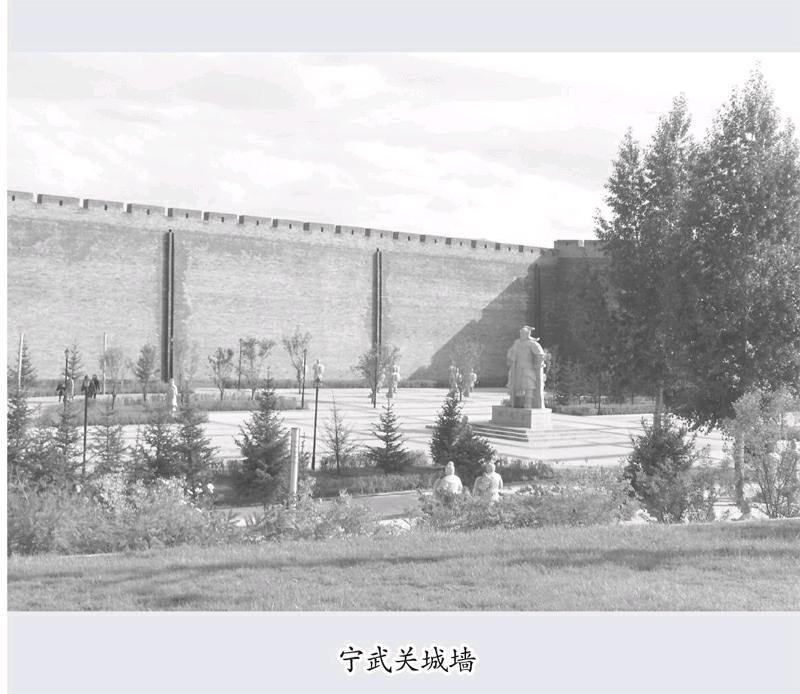

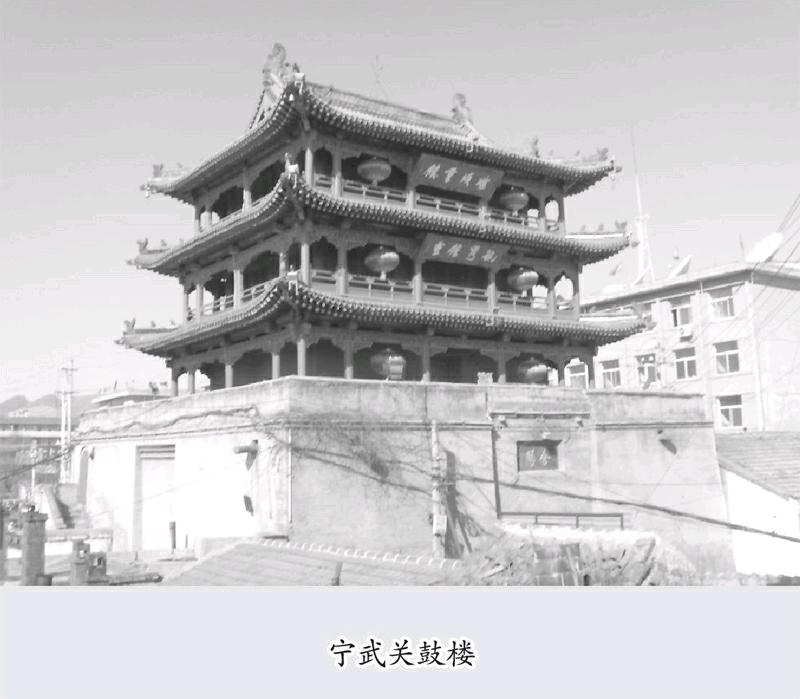

明成化二年(1466年),始置宁武关,建关城及鼓楼。经过100多年的不断完善,最后将宁武关建成一处攻守兼备的雄关,扼守三关之中路,发挥了“北屏大同,南扼太原,西应偏关,东援雁门”的战略作用,使这里成为统领山西军务的“楼烦重镇”。明弘治十一年(1498年),设立宁武守御千户所。明嘉靖七年(1528年)宁武关守备谭铉清奏请朝廷,建宁武守御所儒学。明嘉靖二十年(1541年),三关总兵始驻宁武,统领宁武、雁门、偏关三关军务。

清雍正三年(1725年),始设宁武府,辖宁武、神池、五寨、偏关4县。清乾隆四年(1739年),宁武府知府魏元枢设立“鹤鸣书院”。清光绪四年(1878年)初,朔州大涂皋人、白莲教首领熊振德(又名熊六)领导白莲教义军在宁武上白泉村起义。清军随后派兵镇压,终至失败,熊六被杀。清宣统三年(1911年),山西革命军占领宁武府城,清廷统治从此结束。

1911年,山西军政府在宁武设立县公署。1927年,县公署改称县政府。1930年,国民党宁武县党部正式成立。1937年10月2日,日军独立混成第一旅团由朔县出发经阳方口第一次侵占宁武县城。7日至14日,残杀群众约4800多人,烧毁房院80余处、寺庙8座共2600多间。1940年,宁武抗日民主县政府成立。同年,“百团大战”开始,发生在这里的战斗主要有:9月16日,独立一旅一部夜袭阳方口;9月18日,夜袭头马营,全歼守敌及援军100余人;9月22日,独立第一、第二旅袭击忻(县)原(平)段和宁(武)朔(县)段同蒲铁路。9月23日,晋西北各部队控制阳方口至宁武,宁武至忻县间铁路。1945年8月15日,日本宣布五条件投降。9月,阎锡山部队接管宁武县城。1946年7月1日,在中国共产党的领导下,宁武全县获得解放。

二

宁武山峦起伏,风景优美,平均海拔2000米。在境内的99座山峰中,最高为芦芽山2736米,最低为托莲台1260米,相对落差1500多米。

县域中部的高峰,名为分水岭。它横亘在管涔、云中两座高峰之间,是汾河流域和海河流域的分界点和源头。以这里为界,山势逐渐向南、北两面倾斜。汾河是三晋的母亲河,其清澈甘甜的河水,从此出发,向南绵延716千米后,最终汇入黄河。海河的上游,是恢河,古称交河,向北汇入桑干河后,归入北京永定河,最后经天津归于渤海。

宁武地处历代王朝的战略要地,又是中原农耕文明与边塞游牧文明的交汇处,自黄帝北逐猃狁后,在这片土地上,烽烟四起,战事频繁。

从秦代开始,大将蒙恬曾由此北逐匈奴。汉时,武帝无法忍受匈奴单于的一次次骚扰和侵略,先后派大将军卫青、骠骑将军霍去病经此进军大漠,斩杀匈奴数十万,赢得了中原地区近百年的相对和平与安宁。经魏晋南北朝、唐、宋、辽、金、元到明朝,发生在这里的战事数不胜数,在这些战事中,最为惨烈而又悲壮的是明朝总兵周遇吉与农民起义军首领李白成之战。

1644年初,李自成率领农民起义军渡过黄河,一路北上,先后攻取了临汾、晋阳后,直逼雁门关。三关总兵周遇吉拼死抵抗几日后,眼看守不住了,便率领几个部下退守到他苦心经营多年的宁武关,想凭借这里的险要之势,阻挡农民起义军前进的步伐。李自成之前跟周遇吉在晋南交过手,深知对手的厉害,最初曾想绕开宁武关北上,可他又担忧周遇吉抄了他的后路,于是决定回军先攻下宁武关,然后攻取北京。当他下令农民起义军将宁武城团团围住后,开始攻城,无奈周遇吉足智多谋,凭借城池的严密坚固,五日内就杀伤农民起义军数万人之多。但是,“孤人难活,孤城难守”,宁武城池最终还是被攻破了。周遇吉便率领属下和家眷与农民起义军展开了巷战。关于这次巷战,《明史》具有详细的记载,“遇吉巷战,马蹶,徒步跳荡,手格杀数十人。身被矢如瑁,竟为贼执,大骂不屈。贼悬之高竿,丛射杀之,复脔其肉。城中士民感遇吉忠义,巷战杀贼,不可胜计。其舍中儿,先从遇吉出斗,死亡略尽。夫人刘氏素勇健,率妇女数十人据山巅公廨(衙署),登屋而射,每一矢毙一贼,贼不敢逼。纵火焚之,阖家尽死。”

这样惨烈的战役,让李自成的自信心发生了动摇:一个宁武关,让他损兵折将数万,如果再向前,不知还有多少关口在等着!与其这样,不如返回陕西另做打算。恰在此时,大同守军的投降书到了。李白成一看,大喜,急令继续前进。当他最后攻下北京后,还心有余悸地说:“他镇复有一周总兵,吾安得至此?”

对于此次战役,后人曾作诗曰:“一关失守九关随,万里江山飞劫灰。天下雄关尽宁武,崇祯何至赴泉台?”

三

宁武自古就有“八景”的传说,分别是:天池霞映、汾源灵沼、芦芽叠翠、鸾桥烟虹、禅房夕照、恢河伏流、支锅奇石、染浴流虾。这些景点既有北国风光的雄浑,又有南国水乡的情调。

1997年,国务院公布芦芽山为国家级自然保护区后,随着自然景点的不断发现,形成了以“山、谷、湖、水、泉、洞、林、石、草、花”的十大自然景色,从而造就了小芦芽山、黄草梁、马仑大峡谷、九重瀑布、汾河川、情人谷、支锅石、大梁松涛、佛主朝东、千年火山、悬棺、栈道等景点,其中尤以芦芽山、万年冰洞、汾河源头、天池四个景区为最。

芦芽山位于宁武县城南90公里处,因形似“芦芽”而得名。这里山峰尖峭,怪石嶙峋,林木茂密,风光旖旎,簇拥着太子殿、金龙池、五龙洞、秀云峰、紫峰崖、凤凰岭、东西火场、大小天涧、束身峡、舍身崖、九桄梯、华严守、说法台、金刚佛堂、龙王堂、鲨鱼含珠、石猴望月、石鱼问天、护林老人等景点名胜。

天池位于宁武县城西南20公里处,主要有马营海、琵琶海、鸭子海、小海子、干海、岭干海、双海、老师傅海等大小天然湖泊15个组成,总面积约4平方公里。这里高山环绕,树木掩映,湖水清澈,像一块块晶莹碧绿的宝石镶嵌于高山之巅。最大的湖,称马营海,又称祁连池,天池。现代《词源》中,在解释“天池”条时,称这一名称最初就来源于宁武天池。古代《山海经》中有这样的记载:“阴霖不溢,阳旱不涸,澄亭如鉴”。隋朝大文学家薛道衡曾在《随驾天池应诏》一诗中形容“驾鼋临碧海,控骥践瑶池。曲浦腾烟雾,深浪骇惊螭。”目前,它是国内著名的三大高山天池之一。

汾河源头的出处很多,据考证,其大小泉眼不下200余处。有的出自深涧,有的来源于山坡,更有一眼,从小小山峰的峰巅涌出,直泻而下。千百年来,公认的正源,被誉为“晋地之根”的一处,则位于宁武县城西南30公里处的楼子山下。这眼泉水从石滹中涌出,通过地下暗道,从一石凿龙口喷泻而出,流入鱼湖,再归向宽阔的河道。这里山环水绕,绿树成荫,风光绝代,更有红墙碧瓦的寺庙亭阁点缀其间,显得愈发壮美。

当然,最神奇和不可思议的是万年冰洞。它位列全国一万多个洞穴中仅有的九个冰洞之首,坐落于宁武县城西50公里处。经有关专家认定:此洞形成于新生代第四纪冰川期,距今约三百万年。其奇特之处在于:不管是白雪皑皑的严冬,还是赤日炎炎的盛夏,洞内全是冰的天下,而且愈往地层深处冰层愈厚,与越往深处气温越高的常规地质情形形成强烈的反差。

目前,此洞已开发三分之一。在已开发的洞中,最宽处直径有20多米,最窄lO多米。洞内四周全是白花花的冰,且经过多少年的集聚,大自然的鬼斧神工,将这些冰逐渐塑造成了冰柱、冰帘、冰窗、冰桌、冰针、冰佛、冰人、冰马、冰羊、冰猴、冰瀑、冰花、冰床、冰钟等等,大小不一,千奇百怪的形状,好像走进了一个剔透晶莹的世界。

近年来,很多文人墨客游览后,留下无数的诗篇,其中有一首写道:“广寒宫殿远尘埃,玉树琼花一色栽。为问管涔山上月,嫦娥仙子几时来?”

四

从现有的资料看,最迟在东晋,佛教已在这里传播。

《高僧传》曾记载:楼烦(宁武)高僧慧远大师最初在这里传教。

隋朝时,文帝,炀帝父子在天池西面建成海瀛寺,从此,佛教活动开始兴盛起来。唐朝时,在清真山上,开始修筑连通九峰一山的10座寺庙。

从唐到宋,在这800年的时间中,芦芽山已是远近闻名的佛祖道场。宋代诗人潘阆曾在《芦芽山》一诗中云:“夜深知有雨,寺静若无僧”,由此可见当时佛教的兴盛。北宋时,汾源的雷鸣寺已建成,后来逐渐成为临济宗的名刹。从此,历朝历代临济宗大师都要来这里讲学。而后,随着临济宗经典远传日本、朝鲜、尼泊尔等国,这些国家的临济宗大师不时前来朝圣和交流。元代至治年间(1321-1323),崇尚释典的保宁王将芦芽山附近清居禅寺作为香火院,重新修葺了芦芽山毗卢佛道场。元末,因战争焚烧了芦芽山大部分森林、寺院、佛教珍宝,繁华的佛教圣地归于沉寂。

明初,洪武皇帝第三子晋恭王也选择清居禅寺为香火院,并遣使者秉附持节,在宁武境内遍访名山,“凡有古刹,重新起建”,从而修复了毗卢佛道场。此后,佛教建筑家绌空从五寨县西雪山被聘到芦芽山修缮毗卢道场。明中期,辅国将军庆成王再一次把清居禅寺作为香火院,进一步修葺毗卢道场,并颁布禁伐森林公告。万历年间,佛教大建筑家妙峰奉慈圣太后命,在芦芽山复兴了毗卢佛道场,先后建起永慈大华严寺、铸成万佛铁塔、筑起危楼、凿开万佛洞、修桥梁、架栈道、植树造林,连续施了20多年。《山西通志》称,当时“琳宫铁塔,阁黎千众,招提万间,亦足抗衡古清凉矣”。

此时,这里佛教寺院达300多座,远近闻名的主要有:延庆寺、广庆寺、广济寺、东寺、清居禅寺、雷鸣寺、海瀛寺、禅房寺等八大寺院。此外,怀道黄松沟石窟、石家庄千佛洞、天花洞、清真山十几个石洞随后相继落成。

明朝末年,由于连年的战乱,崇祯皇帝四太子永王朱慈炤,看破红尘,投奔镇守三关的总兵周遇吉而来,随后削发为僧,在清真寺念佛诵经,了此一身。殁后,其徒众为师傅修筑了高耸入云的晓祖宝塔,至今尚存。

清代,宁武府设立后,佛教再度发展,但在建筑艺术上,与明代建筑无法相提并论。当时,在境内主要分布着4个佛寺群:

宁武关佛寺群,包括佛殿50余间,占地0,67多公顷的晋北名刹延庆寺,以及万佛寺、禅房寺、龙泉寺、弥陀寺、姑姑庵、万寿寺、铁佛寺等。芦芽山佛寺群,包括太子殿、观音堂、云际寺石佛寺、西庵、达摩庵等。汾河沿岸佛寺群,包括雷鸣寺、海瀛寺、广庆寺、广济寺、圣寿寺、清居禅寺、万佛洞、天花洞、螺蛳洞、千佛寺等。清真山佛寺群,包括仙人洞、金安寺、晓安寺、清真寺、观音寺、普同庵、大佛寺、北天寺、万仙寺等。

在这些佛寺中,延庆寺、雷鸣寺、海瀛寺、太子殿四寺的佛事活动影响最大,曾吸引了周边各县和内蒙、陕西、河南、河北等省的僧俗人众前来参与,其中延庆寺每两年一届的水陆会(俗称龙花会),延时一月,其场面、规模和影响,在宁武的佛教史上,堪称盛典。

民国年间,境内尚有寺庙160余座,占地142.73公顷、库存粮1360石。抗日战争爆发后,日伪政权将城内67座庙宇2600余间房屋、宁化2400余间寺庙房屋拆除和烧毁。1937年10月7日,日军因怀疑延庆寺僧人与八路军暗通消息,血洗了该寺,使全寺50多名僧人和仁柱法师惨遭杀害。此后,本地佛教由盛而衰,到全国解放前,全县佛寺仅有50余座,僧人200余名。

五

沿着忻五公路,乘车到东寨镇后,向西行不到十公里,便进入清真山风景区。这里的自然风光和人文景观,呈现出又一种形态。

从自然风光来看,在冬春之时,白雪皑皑,覆盖着漫山遍野的森林和村庄;夏秋之际,群山间云蒸霞蔚,弥漫升腾,真带有几分缥缈的仙气!

在这样的仙境中,除却悬空寺、悬棺等文化景点外,还散落着王化沟、五华山、曹家粱等几处令人称奇的悬空村。其中的王化沟,从现有规模、历史渊源,以及民风民俗来看,无疑是它们之中最具有代表性的村庄。因此,它成为全县、全市、全省甚至全国,在现阶段看来独一无二的自然和人文景观。

王化沟村,坐落于宁武县涔山乡境内。它南依芦芽山,北临万年冰洞,海拔2300米,院落20多处。这个村奇就奇在:全村都建在悬崖峭壁的山腰,背靠大山,面朝沟壑,而村中唯一的一条“大道”,竟然悬在空中!这条大道,全长418米,都用长短统一的原木排就。它的一边嵌进山石里,一边却让一根根顶柱顶着。看似简单危险,但经过几百多年的证实,结实异常。下面就是三丈多高绝壁。

先民为什么将村落设在这里?为什么又将那一座座大小高低长短不一的房舍,建的跟空中楼阁一样?最近,笔者从传说和有关专家的考证,以及大量的资料中,经过归纳整理,大致勾勒出唐朝以来它的发展轨迹——唐太祖从山西起兵后,一统天下,建都长安(西京)后,把洛阳定为东京,太原定为北京。唐朝是一个格外推崇佛教的时代,因此在管涔山腹地,在清真山风景区里,在壁立千仞的悬崖峭壁中,开凿了大量的禅寺。比如:延续至今的悬空寺,就是那个朝代的产物。寺院开了,栈道就得开:山腰上,总共绵延42公里的栈道(本地老乡称作腰道),就是明证。后来,沿着栈道上下,为寻求安全,同时也为了精神的寄托,远处和近处的村民,开始迁到这里居住。于是,便形成众多而又大小不一的悬空村。当然,生老病死,是人人逃不脱的轮回。因此,这些僧人、村民或者无家可归的人,殁后便被葬在这里,最后形成了众多的悬棺。

在那个冷兵器盛行的时代,不管是唐朝,还是而后的宋元明清,一个朝代接一个朝代的更替,都要流血死亡。宁武作为边关要塞,自然首当其冲。越是战乱年代,老百姓越是注重人身和财产的安全。以王化沟村为例,这里就是一处绝佳的安身立命之所——这个村处于群山环抱,森林遍地之处。沿沟进村的路,只有一条!而且要到达老乡的家里,无论走东还是走西,都得攀爬悬崖,登上悬道。在那些战乱的年代,只要毁掉东西一个口子,再想要进到村里,可真是难上加难。因此,这里真正具有“一夫当关,万夫莫开”的地形优势。

据宁武县城的老人们说,在明朝末年,由于连年的战乱,崇祯皇帝四太子,看破红尘,投奔镇守三关的总兵周遇吉而来。当李自成攻陷宁武关后,他走投无路,便隐姓埋名来到清真山的普应寺削发为僧。后来,他坐化后,其徒众修筑了高耸入云的一座佛塔,即现在的晓祖宝塔。

这位四太子,就是永王朱慈炤。

另据这里的民间传说:他出宫时,曾带领了一队随从。出家后,这些随从为了避免清政府对他的追杀,便在必经普应寺的路畔,设庄建屋,以图暗中保护他。当他圆寂后,这些人便留在此地,娶妻生子,繁衍生息,并取村名为王化沟。

清朝初年的王化沟遗址,还在这个村庄的上方。后来,他们的子孙有的迁走了,有的留在此地。到乾隆年间,这里只剩弟兄三家。因此,他们便从上面迁徙下来,起房盖屋,代代延续,逐渐形成了一个村庄的规模。

在八年抗战中,由于这里山高林密,日本军队不敢窥视清真山区。因此,这里成为八路军和地方武装在晋西北最重要的根据地之一。

2010年,经国务院住房和城乡建设部以及国家文物局评定,王化沟村被命名为国家级历史文化名村。

六

在几千年的发展过程中,伴随着社会的进步,这里的民族文化也得到了充分的发展,其中的民间刺绣、工笔画、石雕、根雕、面人、泥塑、剪纸、道情、说唱等艺术形式远近闻名,尤其是民歌,逐渐受到人们的喜爱和传唱。

目前,从传唱下来的一百多首宁武民歌看,主要源自于三个方面:一是从劳动中产生,比如《打夯歌》《打马茹茹》等;二是从生活中来,比如《脚夫歌》《栽柳树》等;三是从外地传回来又经过本地人加工而成,比如《下柳林》《打酸枣》等。

这里的民歌在它的产生和发展过程中,一般会经历三个阶段。首先是处于社会底层的受苦人,为了把在生产和生活过程中产生的情感倾诉出来,借以表达他们的爱和恨、甜和苦、乐和悲,他们需要说,需要唱,这就形成了最初的歌。其次,他们唱出来的,一般比较简单和粗糙,通过别人学唱后,得到了传播,同时也得到了传播者的修改和补充。第三,音乐工作者收集后、经过加工和整理,变成一首首比较完整的民歌。比如《柳叶柳》,它最初是由西关村村民刘炳娃唱出来的。原歌共有四句词和几节不完整的曲调。后来,经过传唱,特别是经过文化馆职工张瑛等的记录和整理,才变成现在的乐谱。这首民歌随后被《中国民歌·山西卷》收录,一直保存在中国音乐学院图书馆。

历史上,各民族人民在这里相处,战时为敌,平时为友,相互依存,相互融合,形成了独特的民族文化。这种文化又孕育了宁武人特定的性格,这就是直爽、豪放而又不失委婉的性情。反映在民歌上便出现了诸如《东山上点灯西山上明》《提起那刮风》《走口外》《刮野鬼》《割莜麦》《难活不过人想人》《无情水隔在河两岸》《栽柳树》等高亢、嘹亮又不失缠绵悠长的音乐风格。在歌词上,既通俗易懂,朗朗上口,又夹杂了不少方言土语,很好地突出了地方特征。在曲调上,不仅多采用山西民间调式,而且大量运用高度音,有力地加强了情感的表达。这种风格不仅与南方的柔和婉转不同,与西藏高原的高远辽阔不同,与内蒙古草原的宽广舒展不同,即便是在本省本区内,与河曲民歌也有明显的差别。前者曲调舒缓绵长,而后者高亢嘹亮。前者具有“酸捞饭”味,后者则充满“莜面山药蛋”味。

正因为宁武民歌具有这种鲜明的特点,所以受到了越来越多音乐工作者的喜爱。美籍华人邝蓝岚将《柳叶柳》制作成MTV,并登上了美国民族音乐学会年会的殿堂,并作为示范教材在印地安纳大学等多所大学推广使用。晋西北民歌王杨仲青将一曲宁武民歌《东山上点灯西山上明》,演唱得声情并茂,动人心魄,后来竟然成为他的代表作。他曾说:“感谢宁武民歌!是宁武民歌成就了我。”

2009年,为了忠实地记录和保存这部分文化遗产,宁武县政协文史资料编辑部与县文化馆共同编辑出版了《宁武民歌》一书,目前已被全国及一些地方图书馆收藏。