迎接天文新时代

2017-01-20关毅

关毅 (本刊特约记者)

迎接天文新时代

关毅 (本刊特约记者)

100年前,爱因斯坦的广义相对论预言了引力波的存在。广义相对论的其他预言如光线的弯曲、水星近日点进动以及引力红移效应都已获证实,唯有引力波一直徘徊在科学家的“视线”之外。美国科学家在2016年2月11日宣布,人类首次直接探测到了引力波。这是人类第一次能够“听”到宇宙的“声音”。它的发现是物理学界里程碑式的重大成果。过去,宇宙以光的形式向人类传递了太多信息,而如今,引力波在时空中向我们传递着类似声音般的新信息。引力波的发现,很有可能改写物理课本,它带给科学家和人类今后无穷的想象。正如著名理论物理学家斯蒂芬·霍金所说,“人类探测到引力波的这种能力,很有可能引发天文学革命。这提供了一种人们看待宇宙的全新方式!”

2015年成史上最热年未来几年或出现更猛烈的温度上升

据官方消息:2015年是有记录以来最热的一年。全球数据显示,在以热带太平洋暖水区为标志的一个强大厄尔尼诺系统的驱动下,2015年的大气温度远远超过了2014年的纪录高点。一些研究人员认为,更广泛的太平洋趋势在未来几年内可能导致更加戏剧性的温度上升。

2016年1月20日公布的这份全球温度数据来自于3个独立的机构——美国宇航局(NASA)、美国国家海洋与大气管理局(NOAA)以及英国气象局。所有这3个数据集都证明了2015年前所未有的高温——使全球平均气温至少比工业化前水平升高了1℃。尽管厄尔尼诺现象在2015年晚些时候提升了温度,但美国政府的科学家表示,温室气体大气浓度的稳定增加将继续推动全球总体变暖。

由于采取的分析方法不同,这些机构的气温数据略有不同,但其报告一致认为2015年超过2014年的高温纪录,成为全球自1880年有气温统计以来的最热年份。而且,历史上最热的16个年份中有15个出现在21世纪,唯一例外的是1998年。

“2015年之所以成为最热的一年是一个长期趋势的结果。”纽约市NASA戈达德空间研究所所长Gavin Schmidt说,“并且没有证据表明这种趋势已经放缓。”

NOAA的数据显示,2015年全球平均气温比20世纪平均水平高出0.90 ℃,比上一个最热年份2014年高出0.16 ℃,这也是全球最热年份气温纪录增幅最大的一次。相比之下,2014年全球平均气温比此前的最热年份2010年仅高出0.04 ℃。

NASA的数据则显示,2015年以0.13 ℃之差打破2014年的最热年纪录,这种新老气温纪录间的增幅在历史上仅次于1998年。至今为止1998年与2009年并列史上第六热年份。

全球几乎所有区域,包括陆地与海洋都经历了高于正常的温度。上层大气中的人造卫星与气球记录显示了由于对厄尔尼诺现象的延迟响应造成的缓慢变暖,但预计将在2016年加快升温速度。

北卡罗来纳州阿什维尔市NOAA国家环境信息中心主任Thomas Karl表示,总体而言,从20世纪70年代以来,全球气温每10年增加0.1~0.2 ℃。

“很明显,2015年的数据持续了这一模式。”Karl说,“这种趋势将持续下去。”

NOAA的报告显示,2015年有10个月份创下同期单月最热纪录,只有1月和4月例外。对于一年中有这么多最热月份的问题,Karl在电话记者会上说:“我们还是第一次看到这种情况。”

印度在2015年经历了极端高温(图片来源:Burhaan Kinu/Hindustan Times/Getty)

气候专家一般认为,2015年的高温与强厄尔尼诺效应有很大关系。厄尔尼诺是太平洋赤道海域水温异常升高引起的一种异常气候现象,会导致全球变暖。不过,Karl认为即便没有厄尔尼诺,2015年同样有可能创下最热年份纪录。

Schmidt表示,2015年是“不平常”的一年,它的高温确实有厄尔尼诺的作用,但更多是长期变暖趋势的累积作用。目前,没有证据显示这个长期变暖趋势出现“减缓、中断或停滞”。

由于从2015年年中开始的厄尔尼诺将持续至2016年春季,Schmidt预测,2016年又将是“格外温暖的一年”,甚至可能创下又一个最热年纪录。

“气候变化是我们这一代人面临的挑战。”NASA局长Charles Bolden在一份声明中说,“今天发布的消息显示,是在气候问题上采取行动的时候了。”

当前的厄尔尼诺现象预计在接下来的几个月中还将继续提高全球的平均温度。这有可能转化为2016年的破纪录高温。

中国科学家培育转基因猴使其患上自闭症

中国研究人员在2016年1月26日的《自然》杂志上报告说,他们培育出一种转基因猴,使猴子及其后代都表现出与人类自闭症相似的行为。这一灵长类动物模型将有助于医学界深入研究人类自闭症的病理和治疗方法。

自闭症是一类多发于青少年的精神疾病,患者症状包括社交障碍、重复性刻板动作、焦虑、抑郁等,目前尚无有效的药物治疗方法。一些研究认为,自闭症与神经系统的发育过程密切相关,但相关研究中缺乏可以模拟人类患者的动物模型。此前也有一些实验鼠模型,但一直没有出现与人类更相似的灵长类动物模型。

中国科学院上海生命科学研究院的仇子龙等人报告说,他们培育出了一种MeCP2基因被过度表达的转基因食蟹猴。此前研究发现,患自闭症的人类儿童就存在该基因被过度表达的问题。研究团队用基于慢病毒侵染的转基因方法,培育出了8只具有这种特点的食蟹猴。

这些转基因猴的认知功能大体正常,但与对照组同类相比,它们与焦虑相关的行为有所增加,同时社交行为显著减少。这说明它们具有与人类相似的自闭症表现。

进一步研究还显示,这种转基因猴可通过生殖将改变的基因遗传给下一代,而第二代转基因猴也表现出社交时间下降等症状。这说明自闭症的遗传特性在转基因猴模型中得到了较好体现。

患有自闭症的猴子(图片来源:Yan-Hong Nie)

研究人员说,转基因猴模型将有助于开发治疗人类自闭症的方法。一些国际同行也认为,这一成果对自闭症研究十分重要。伦敦大学学院神经生理学教授罗杰·莱蒙说,猴类的脑部更接近人类脑部,“通过这一模型开展的研究将进一步完善此前在啮齿类动物和其他动物模型上取得的科研成果”。

不过也有这一领域的同行认为,这些转基因猴中MeCP2基因起作用的机制与在人体内的作用机制并不完全一致,因此要将该动物模型中的发现推广到人类也还需要谨慎行事。

科学家宣布发现引力波广义相对论最后预言获证

美国科学家于2016年2月11日宣布第一次直接探测到引力波的存在。引力波是爱因斯坦广义相对论实验验证中最后一块缺失的“拼图”,它的发现是物理学界里程碑式的重大成果。

“女生们、先生们,我们已经探测到引力波,我们找到它了。”美国激光干涉引力波天文台(LIGO)执行主任戴维·赖茨当天在华盛顿举行的记者会上宣布。

来自加州理工学院的赖茨把寻找引力波比作科学上的登月项目。“我们做到了,我们登上了这个‘月球’。”他兴奋地重复道。参与记者会的还有麻省理工学院的研究人员及资助研究的美国国家科学基金会人员。

引力波是一种时空涟漪,如同石头被丢进水里产生的波纹。黑洞、中子星等天体在碰撞过程中有可能产生引力波。100年前,爱因斯坦的广义相对论预言了引力波的存在。广义相对论的其他预言如光线的弯曲、水星近日点进动以及引力红移效应都已获证实,唯有引力波一直徘徊在科学家的“视线”之外。

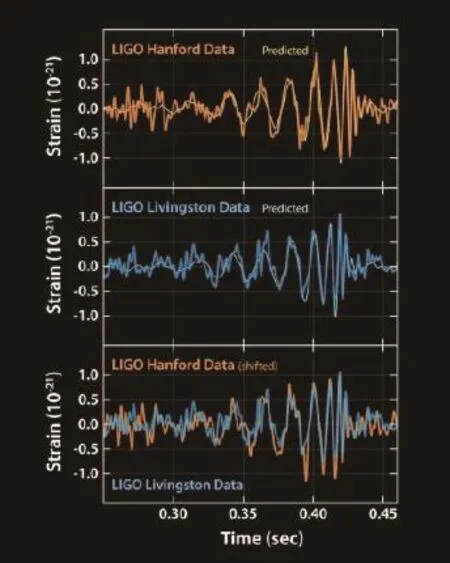

LIGO探测到的引力波信号(图片来源:LIGO)

20世纪70年代,曾有美国科学家在观测双星系统的过程中,发现引力波存在的间接证据,并因此获得1993年诺贝尔物理学奖。

在《物理学评论通讯》(Physical Review Letters)杂志2016年2月11日发表的新研究中,科学家探测到的是由黑洞合并产生的一个时间极短的引力波信号,持续不到1 s。它经过13亿年的漫长旅行,于2015年9月14日抵达地球,被刚改造升级的LIGO的两个探测器以7 ms的时间差先后捕捉到。

据研究人员估计,两个黑洞并合前的质量分别相当于36个和29个太阳质量,并合后的总质量是62个太阳质量,3个太阳质量的能量以引力波的形式在0.2 s的时间内释放,释放的峰值能量比整个可见宇宙释放的能量还要高出约50倍。

LIGO是美国分别在路易斯安那州利文斯顿市与华盛顿州小城汉福德市建造的两个引力波探测器,改造升级后其探测灵敏度大幅提高。10多个国家超过1 000名科学家参与了这个搜寻引力波的项目。

有关LIGO发现引力波的传言已在物理学界传播了几个月,最早透露这一消息的是美国亚利桑那州立大学物理学家劳伦斯·克劳斯,但一直没有获得LIGO项目组证实。

克劳斯说,发现引力波是一个“重大里程碑”,它开启了观测宇宙的一个新窗口,就像望远镜的发明或太空无线电波的发现一样。引力波天文学将成为21世纪的天文学。

LIGO项目组发言人、路易斯安那州立大学物理学家加布里埃拉·冈萨雷斯说:“这一发现是一个新时代的开端,引力波天文学现在成为现实。”

ASTRO-H(图片来源:Akihiro Ikeshita/JAXA)

日本发射X射线天文卫星将调查宇宙发展过程,研究太空物理现象

日本的H-IIA火箭于2月17日将自1999年以来最大及最先进的X射线天文卫星成功送入了轨道。这颗卫星将用于调查宇宙的发展过程,研究隐藏在太空中的物理现象。

这颗名为ASTRO-H的卫星携带有4部X射线天文望远镜,能够覆盖软硬X射线以及伽马射线。这些仪器有望揭示被困在星系团中以及飘荡在超新星残骸周围的气体,还有盘旋着远离黑洞的物质湍流的细节。科学家表示其他额外的发现将难以被预期。

作为日本宇宙航空研究开发机构下属空间和宇宙航空科学研究所同NASA的一项合作计划,ASTRO-H会聚了来自日本、北美和欧洲的60所研究机构的240位科学家。

ASTRO-H重约2.7 t,全长14 m,服役期预计为3年。它由日本和美国的多家机构联合开发,能发现高温高能天体释放的X射线,可观测距离地球数十亿光年的黑洞。ASTRO-H入轨后,每96 min环绕地球一周。

ASTRO-H的工作任务主要有两个,一是调查宇宙的发展过程,例如研究巨大的黑洞如何成长以及会给周围带来怎样的影响,星系团在暗物质的支配下是如何形成和进化的。另一个任务是验证极限状态下的物理现象,例如在超高密度和超强磁场下会出现什么样的物理现象,时空在黑洞附近会出现怎样的扭曲。

H-IIA火箭于当地时间下午5点45分从位于日本南部的鹿儿岛县种子岛太空中心发射升空,并在随后相继成功分离了两级火箭。人造卫星在升空14分15秒后实现分离。

按照日本以往发射卫星的惯例,这颗卫星将被赋予一个新的名字——Hitomi,用于取代ASTRO-H的任务名称。Hitomi在日语中是“瞳”的意思,象征着宇宙中的一只新的眼睛。

该项目管理者将在未来几个月中验证各种仪器的功能。预计全面观测将在2016年年底前展开。

自1979年以来,日本已发射了5颗X射线天文卫星。此次发射的卫星用于接替2005年发射并于去年停止使用的“朱雀”号卫星,前者的摄像和分光能力达到“朱雀”号的100倍。

如果仅观测宇宙天体的可见光,那么太空中的绝大多数物质都无法观测研究。因此,要想了解宇宙面貌,针对源自各类天体的X射线进行观测是不可或缺的手段。

美酝酿下一代空间望远镜视野为哈勃100倍,用于研究暗物质及暗能量

随着NASA的詹姆斯·韦伯空间望远镜日臻成熟并将于2018年发射升空,该局日前公布了其下一个大型天体物理学项目——被称为广域红外巡天望远镜(WFIRST)的另一部望远镜。

如果将詹姆斯·韦伯空间望远镜的视野比作是激光束,那么广域红外巡天望远镜的视野则更像是探照灯,后者旨在更好地了解把星系结合在一起的神秘暗物质和正在加速宇宙膨胀的暗能量。此外,广域红外巡天望远镜装载的设备将使得天文学家能够对环绕其他恒星运行的系外行星直接进行成像,从而在太阳系外搜寻适合生命居住的行星,同时研究宇宙的演化过程。

华盛顿哥伦比亚特区NASA下属科学任务委员会主任John Grunsfeld在2月17日发布的一份声明中指出:“这项计划利用敏感度和光学,将发现和描述我们太阳系之外行星的能力独特地结合在一起,从而能够在宇宙中广泛而深入地探寻神秘的暗能量与暗物质。”

艺术家笔下的广域红外巡天望远镜(图片来源:NASA戈达德空间飞行中心)

Grunsfeld说:“‘广域红外巡天望远镜’将开阔我们的视野,探寻宇宙的奇迹,就像哈勃太空望远镜所做的那样。”哈勃太空望远镜1990年发射升空,拍摄了大量高清图像,为天文学研究作出了巨大贡献。哈勃的继任者是詹姆斯·韦伯空间望远镜,目前正处于最后的建造过程中。

在2010年由美国国家科学、工程和医学院进行的十年调查中,广域红外巡天望远镜被天文学家视为最应优先考虑的空间任务。然而,由于詹姆斯·韦伯空间望远镜的成本超支,广域红外巡天望远镜的发展在这几年一直处于一种半死不活的状态。

然而这种延迟也带来了一个好处——2012年美国国家侦察局把两个之前为间谍卫星设计的多余的2.4 m镜面送给了NASA。它们比计划为广域红外巡天望远镜安装的镜面要大,但设计研究表明,如果没有研磨新镜面的成本,广域红外巡天望远镜将能够在没有额外成本的情况下被加以放大从而适应其中一个镜面。

新的镜面同时还增加了额外的能力——这项计划最初被设计为一个暗能量任务,但新的光学设备使得通过外加一个日冕仪(一个“面具”,用来阻挡恒星发出的光,这样便更容易看到围绕它运转的行星)就可以直接对系外行星进行成像研究。

同时,除了系外行星研究,广域红外巡天望远镜的宽视场——大约是哈勃太空望远镜的100倍——将使得它能够测量成千上万个星系的形状、位置和距离,从而了解促使它们形成的暗物质,以及暗能量如何影响宇宙膨胀。

就在不久前,NASA的官员还没有指望最早能够在2017年之前让广域红外巡天望远镜项目运转起来。然而,该国立法者却在国会全力推进这一空间项目——向NASA的预算中拨款用于近些年的规划与设计。

2015年12月,美国国会批准了一项2016年的支出计划,其中包括9 000万美元用于发展广域红外巡天望远镜,从而在2016年年初正式推进这个项目。

NASA的项目管理委员会在2月17日迈出了这一步,以期在21世纪20年代中期将广域红外巡天望远镜送入太空。

广域红外巡天望远镜将进入距离地球约150万km远的太阳与地球引力平衡点——拉格朗日L2点,背对太阳对宇宙进行持续观测。

广域红外巡天望远镜配备宽视野仪器及日冕仪,可屏蔽恒星的余晖影响,捕捉与绕恒星运转的行星相关的微弱光芒,所获数据可用于分析行星大气层的化学组成,搜寻适合生命生存环境的迹象。

NASA还表示,广域红外巡天望远镜将利用它的高灵敏度与宽广视野搜寻银河系的中部区域,那里有上千万颗恒星,预计将能找到成千上万个与太阳系中行星相似的系外行星,它们的大小与距母恒星的距离跟太阳系中的行星差不多。

NASA接下来的工作将是拿出一个正式时间表以及关于广域红外巡天望远镜的成本估算——预计其开支将超过20亿美元。

20世纪海平面上升速度史上最快4项研究表明全球海平面对温度和温室气体变化极为敏感

对600万年气候变化数据进行的一组新的分析显示,全球海平面对温度和温室气体水平的变化非常敏感。在2月22日出版的美国《国家科学院院刊》上发表的这4篇论文阐释了计算机模拟气候、极地冰和地球海洋复杂交互作用的越来越强的能力。这些文章还强调了导致温室气体和全球温度上升的效应未来还将对海平面产生影响。

帮助指导其中一项研究的美国新泽西州新布伦瑞克市罗格斯大学地质学家Benjamin Horton表示:“最大的收获是20世纪的海平面上升速度比我们在过去2 000年里看到的任何速度都要快。”他说:“这并不是一个模型。这是数据。”

一些研究提供了海平面以及南极冰盖的变化清单。重建古海平面首席科学家、盖恩斯维尔市佛罗里达大学地质学家Andrea Dutton指出,越来越多的研究表明,海平面可以在很短的时间内发生比之前的预期更为显著的变化。

其中第一项研究发现,在过去的3 000年中,小的温度起伏能够导致可测量的海平面变化。例如,随着作为全球调温器的海洋在公元1000年至1400年下降了0.2 ℃,全球海平面回落了约8 cm。相比之下,它在20世纪上涨了约14 cm。研究人员表示,至少一半的增加缘于人类导致的气候变化。他们强调,全球海平面在21世纪很有可能增加0.24~1.30 m。

这项研究结果部分来自于从全世界24个站点采集的对过去海平面数据的测量结果。在这项新的研究中,地质学家提取了沼泽的沉积岩心,随后煞费苦心地记录了不同层位中不同有孔虫的数量与类型。Horton指出,这些数量表明了盐水与淡水的混合情况,从而能够找出对应的海平面。他说,这些小生物体是过去100年海平面创纪录的铁证。

这项研究对过去3 000年全球海平面进行了最完整的分析。它回应了政府间气候变化专门委员会(IPCC)最近的发现。结合过去的海平面和温度记录以及统计计算,研究团队对2100年全球海平面的预测与IPCC的估计非常接近。

第二篇论文使用历史测量结果也得出了差不多相同的结果。在第一篇论文中进行了大量统计工作的罗格斯大学科学家Robert Kopp表示,不同方法的收敛性增加了研究人员的信心,这些研究是相当准确的,除非它们分享了有缺陷的假设。“我当然不会因为结果一致就说问题都已经解决了。”Kopp说,“这里还可能存在共同的偏差。”

第三篇论文基于从南极海床中采集的1 100 m长的沉积岩心,从而揭示了南极大陆冰盖在更加遥远的过去的起起落落——在距今2 000万年前至1 400万年前,当时大气中的二氧化碳含量应该上升到比今天略高的水平。化石、泥土和岩石冗长的横截面讲述了一个冰盖与大气二氧化碳同步变化的故事。当二氧化碳浓度处于最低值时,冰盖向海洋中延伸得最远;而在其他时候,冰盖则向后退却。据估计,当时的二氧化碳浓度应为500 ppm(百万分之一),大约比今天高出了100 ppm。

这篇论文的第一作者、新西兰政府科学家Richard Levy表示:“这意味着相对较小的二氧化碳变化就会对陆上冰盖造成影响。我认为这是这项研究给出的答案。”

这些研究结果与关于南极洲冰盖如何生长与收缩的一个新的计算机模型相一致。该模型可能克服了一些令之前的模型感到棘手的难题。艾默斯特市马萨诸塞大学气候建模科学家Rob DeConto表示,之前的模型并没有生成在地质记录中发现的海冰的戏剧性变化。但是由DeConto和同事开发的新模型——正如第四篇论文所描述的那样——却紧密地匹配了Levy的沉积岩心所显露的结果。

DeConto指出,新的模拟纳入了最近的关于冰架如何崩溃、冰盖侵蚀和萎缩冰盖影响周围气候的见解。这两组科学家最初分别进行了独立的研究,但当他们意识到彼此的研究存在重叠后便在最终阶段展开了合作。

研究人员从遍及全世界的站点搜集了海平面数据,其中就包括这个位于新泽西州的野生动物保护区(图片来源:Keith Shannon/USFWS)

DeConto表示,展望未来,新模型的结果表明,南极冰盖的变化可能导致海平面以比当前研究预测的更快的速度上升。“这可能是因为Kopp的方法以及IPCC都是错误的。”他说,“一旦我们开始看到在南极洲出现了大量的融冰,我们该怎么办?”

中国科学家首次用小鼠干细胞体外制造出功能精子

中国科学家2月25日说,他们首次实现小鼠胚胎干细胞体外分化并获得具有功能的精子细胞。这被认为是干细胞研究的一项重要进展,为无精子症男性生育后代带来希望。

这项研究由南京医科大学沙家豪教授和中国科学院动物研究所周琪院士、赵小阳教授(现单位为南方医科大学)等人合作完成,研究论文当天发表在新一期美国《细胞:干细胞》杂志上。

“我们的研究首次实现了完全在体外再现精子发生的过程,为该技术向临床应用的转化奠定了理论基础。”赵小阳说,“然而,从小鼠试验到人类疾病治疗还需要科研人员对其发生过程以及物种差异等因素进行充分研究,现在谈临床应用还为时尚早。”

不孕不育是全球高发的一种生殖系统疾病,其中男性不育的一大原因是男性睾丸中的原始生殖细胞无法经历一种叫减数分裂的过程并发育成具有功能的精子。此前也有研究利用干细胞成功制造出功能精子,但在培养过程中还要借助体内睾丸环境。

赵小阳等人则完全在体外环境中培养出功能精子。他们首先将胚胎干细胞分化得到原始生殖细胞样细胞,然后将其与小鼠睾丸体细胞混合培养,并添加有助于精子产生的细胞因子及激素,使生殖细胞完成减数分裂,体外分化获得具有功能的精子。

他介绍说,该成果已在项目内的研究组得到重复验证,产生了数十只小鼠后代,这些小鼠发育良好,并能正常繁殖下一代。

周琪与赵小阳表示,下一步将改进技术,并尝试在其他物种如灵长类动物身上进行类似研究,以验证该技术的安全性、有效性与可行性,包括用这种精子产生的后代是否有癌症风险等。

该研究使用的是小鼠的胚胎干细胞,但周琪等人此前的研究曾证明,利用成体细胞培育的小鼠诱导多功能干细胞与胚胎干细胞具有同等的发育能力。因此他们认为,诱导多功能干细胞有可能替代胚胎干细胞用于制造精子,从而避免有关伦理问题。胚胎干细胞来源于胚胎,而诱导多功能干细胞可源于皮肤细胞等。

美国匹兹堡大学教授凯尔·奥威格、斯坦福大学助理教授维托里奥·塞巴斯蒂亚诺、加利福尼亚大学欧文分校教授彼得·多诺万等多名专家在评论这项研究时说,这是干细胞研究领域的“重大进展”,是“一项里程碑式的工作”。

这些专家也指出,该技术还需要先被其他实验室重复验证。相关技术应用到人身上可能还需要多年研究,将来利用诱导多功能干细胞而非胚胎干细胞治疗男性不育的可能性更大。

这是卵子被人造精子受精后生下的小鼠(图片来源:Xiao-Yang Zhao/Qi Zhou/Jia-Hao Sha)

天文学家发现迄今最远星系在宇宙形成4亿年后开始发光

一个国际天文学家小组于3月3日报告说,他们借助哈勃空间望远镜,发现了一个距离地球约134亿光年的星系,从而彻底打破了刚刚于2015年创造的最遥远星系纪录。换句话说,由于宇宙当前的年龄为138亿年,因此这个新发现的星系在前者不到其年龄的3%时便已经开始向外发光了。

研究人员发现,这些令人惊讶的耀眼恒星团的半径仅仅相当于银河系的4%,其中的大部分恒星在1亿年甚至更短的时间内便开始向外释放光线,而这些光线如今抵达了地球。

研究人员于当天在线并在即将出版的《天体物理学杂志》上报告了这一研究成果。

他们指出,这个名为GN-z11的星系是一个异常明亮的“婴儿星系”,位于大熊星座方向,其距地球约134亿光年意味着人们现在观测到的是它在宇宙大爆炸后4亿年时的样子。

天文学家计算后认为,这个年轻星系的质量约等于10亿颗太阳的质量——尽管这令人印象深刻,但GN-z11的大小还不到银河系的1/25,其中的恒星质量只有银河系的1%。

尽管很小,GN-z11却在快速生长(或者说当时正在快速生长):其形成恒星的速度大约是今天银河系的20倍。

根据现有的数据,天文学家无法对该星系中的单个恒星有更多的了解,但这样的恒星通常要比太阳大得多。

此前,该小组曾根据哈勃与斯皮策太空望远镜的成像,利用光度技术通过滤镜测量不同波长的光线来估计GN-z11的距离。在新研究中,他们借助哈勃3号广角相机把光线分解成单色光,利用光谱方法第一次精确测量这个星系的距离,或者说红移。

哈勃望远镜再破最遥远星系观测纪录(图片来源:NASA/ESA/P.Oesch(Yale))

由于宇宙膨胀,星系之间在互相远离。从地球上观测,来自其他星系的光线朝光谱的红端移动,波长变长,这种现象被称为红移。一般来说,红移值越大,星系距地球越远。

此次GN-z11的红移值为11.1,而此前两个纪录都是在2015年被打破的。先是2015年5月公布的EGS-zs8-1星系,红移值为7.73,距地球约131亿光年;后是2015年9月公布的EGS8p7星系,红移值为8.68,距地球132亿光年。

研究人员说,这次发现已把哈勃的观测能力推到了最大极限。GN-z11作为最遥远星系的头衔估计要保持数年,打破这个纪录可能还要等到2018年才发射升空的哈勃继任者——詹姆斯·韦伯空间望远镜来实现。后者为直径6.5 m的红外望远镜,主要用于对宇宙深处进行搜索。

哈勃空间望远镜是在地球轨道上并且围绕地球运转的空间望远镜,它于1990年4月24日在美国肯尼迪航天中心由“发现者”号航天飞机成功发射。哈勃空间望远镜的位置在地球的大气层之上,因此影像不会受到大气湍流的扰动,视相度绝佳又没有大气散射造成的背景光,还能观测会被臭氧层吸收的紫外线,是天文史上最重要的仪器之一。它成功弥补了地面观测的不足,帮助天文学家解决了许多天文学上的基本问题,使得人类对天体物理有更多的认识。此外,哈勃的超深空视场则是天文学家目前能获得的最深入,也是最敏锐的太空光学影像。

科学家首次证实“寨卡”杀死发育中的脑细胞为该病毒与新生儿小头症的关联提供合理解释

对寨卡病毒的恐惧传播得就像这种病原体本身一样迅速。如今,两项实验室研究第一次提供了这种病毒如何在婴儿中导致脑缺陷的确凿证据。研究表明,寨卡病毒能够优先杀死发育中的脑细胞。这一发现为寨卡病毒与新生儿小头症之间的关联提供了可能的病理解释,将有助于有针对性地探索寨卡感染的治疗方法。

之前的观察报告显示,这种在拉丁美洲迅速传播的病毒与当地越来越高的小头症(一种大脑无法正常生长的出生缺陷)发病率之间似乎存在某种关联。分别由两个研究团队独立完成的工作表明,寨卡病毒很容易感染神经干细胞(神经细胞和其他大脑细胞的前体),而无论这些细胞是在细胞培养皿还是被称为“类脑”的三维迷你大脑中生长。

一名巴西里约热内卢的孕妇在感染寨卡病毒后生下了一名小头症婴儿(图片来源:Antonio Lacerda/EFE/Newscom)

英国剑桥市医学研究委员会分子生物学实验室研究人类脑发育的发育生物学家Madeline Lancaster表示,这项研究“是非常重要的”。该结果“非常符合你所看到的小头症婴儿的特征”。

寨卡病毒于几十年前在非洲乌干达的一片丛林中被首次发现,它通常只能够在人体中导致温和的症状,包括发热和皮疹。但自从这种病毒于2015年开始在巴西东北部传播以来,当地医生注意到新生婴儿的小头症发病率出现了显著的升高。许多母亲报告说她们在怀孕期间经历了与寨卡病毒感染一致的症状。然而科学家很难证明这种病毒与出生缺陷之间的联系,这是因为对于寨卡病毒的血液测试仅在感染的1个星期后是准确的。

然而,间接证据却在不断积累。研究人员已经在胎儿被诊断患有小头症的孕妇的羊水中发现了寨卡病毒,这种病毒同时还存在于患病胎儿的脑组织中。但由于科学家在此之前只针对这种病毒进行了非常有限的研究,因此他们缺乏足够的数据证明寨卡病毒如何能够引发婴儿的小头症。

为了判断病毒可能对脑发育造成的影响,美国马里兰州巴尔的摩市约翰斯·霍普金斯大学和塔拉哈西市佛罗里达州立大学的研究人员,利用诱导多能干(iPS)细胞在培养皿中培育了未成熟的脑细胞——人类大脑皮层神经祖细胞。他们随后将这些神经前体细胞暴露于寨卡病毒的一个实验室毒株下。

神经系统科学家Hongjun Song和Guo-li Ming,与病毒学家Hengli Tang及他们的同事在3月4日出版的《细胞:干细胞》杂志上报告说,寨卡病毒非常容易地感染了这些神经干细胞。

研究人员发现,在暴露于这种病毒3天后,培养皿中85%的细胞被感染了。相比之下,当寨卡病毒被施用于胎儿的肾脏细胞、胚胎干细胞和未分化的iPS细胞后,其感染率在3天后比前者少了10%。研究人员还注意到,源自神经前体细胞的未成熟神经细胞的感染率也较低——在暴露于病毒3天后,感染率为65%。

研究人员指出,被感染的神经前体细胞并没有马上被杀死。Song表示,实际上这些病毒利用细胞机制“劫持了这些细胞”从而进行自我复制。他说,这帮助病毒能够在细胞群中快速传播。他的研究团队还报告说,被感染的细胞生长得非常缓慢并中断了细胞分裂周期,后者同样有利于小头症的发病。

研究人员强调,干细胞被寨卡病毒感染后,会有一些干细胞凋亡,但他们尚无法直接证明这些干细胞凋亡后就会导致小头症。

在第二项研究中,科学家发现寨卡病毒能够妨碍另一种神经干细胞类型的生长。在3月2日在线公布的预印本研究中,巴西里约热内卢市D'Or研究与教育学院的神经科学家Patricia Garcez和干细胞研究人员Stevens Rehen报告说,他们在名为神经球的神经干细胞集群,以及微型版本的三维类脑中培育了人体iPS细胞。当研究人员用分离自一位巴西病人的寨卡病毒感染了这些生长中的细胞后,该病毒迅速杀死了大部分的神经球,并导致剩下的少数幸存细胞又小又畸形。研究人员发现,被感染类脑的大小还不及正常尺寸的一半。

目前人们对寨卡病毒最主要的担心是它可能会引起新生儿小头症,但一直无法证明两者之间存在直接关联。研究人员表示,下一步他们将研究寨卡病毒对大脑的影响以及寨卡病毒感染的细胞学机制、分子学机制和病理学机制,并在此基础上筛选治疗药物。

寨卡病毒最早于1947年在乌干达寨卡森林的恒河猴身上分离,从历史上来看该病毒多分布在非洲、亚洲狭窄的赤道区域。数十年来,这种由伊蚊传播的病毒主要感染猴子,偶尔也会感染人类,但症状比较温和。寨卡病毒的传播媒介主要是热带地区的埃及伊蚊,与传播登革热、基孔肯雅热和黄热病的蚊虫相同。2007年,寨卡病毒首次跨越地理分布范围传播至太平洋岛国密克罗尼西亚联邦。2013年至2014年,其他太平洋岛国先后报告4起寨卡疫情。

当胆固醇传输系统出现问题,动脉便有可能被斑块堵塞(图片来源:EYE OF SCIENCE/SCIENCE SOURCE)

“好”胆固醇也会引发心脏病基因分析质疑高水平高密度脂蛋白胆固醇有益健康

几十年来,对胆固醇水平的指导沿用了一个整齐的二分法:低密度脂蛋白(LDL)胆固醇对于心脏健康是“坏”的;而高密度脂蛋白(HDL)胆固醇是“好”的。但是,日前一项遗传学研究提供了确凿的证据,表明真相并非如此简单,并且拥有高水平的高密度脂蛋白胆固醇可能并不会保护人们远离心脏病。研究人员指出,“好”胆固醇增多也可能由某种罕见的基因突变引起,在这种情况下心脏病风险反而升高。

胆固醇不能溶解于血液中。通常认为,它须依附在脂蛋白上才能从周边组织进入肝脏,在这里被分解代谢、排出体外。脂蛋白分为高密度与低密度两种,只有高密度脂蛋白才能完成这种运送任务,而低密度脂蛋白则把胆固醇运送至动脉,增加心脏病的风险。因此,高密度脂蛋白内的胆固醇被称作“好”胆固醇,而低密度脂蛋白内的胆固醇会被称为“坏”胆固醇。

在过去的10年里,高密度脂蛋白粒子一直让科学家困惑不已。更多的好东西自然意味着更加健康,而那些天生具有高水平高密度脂蛋白胆固醇的人通常身体很好。然而增加高密度脂蛋白胆固醇的药物在许多临床试验中都失败了,并且帮助提升它的基因似乎并不能减少心脏病的发生几率。

长期从事高密度脂蛋白胆固醇研究的美国西雅图市华盛顿大学生物化学家Jay Heinecke表示:“与高密度脂蛋白胆固醇有关的事情没有简单的。”

在最新出版的《科学》杂志上,宾夕法尼亚大学遗传学家、脂类学家Daniel Rader和同事提出,与如何有效地从动脉进入肝脏相比,高密度脂蛋白胆固醇的数量并不重要。Rader的灵感来自于剑桥市麻省理工学院的Monty Krieger于20年前开发的一个小鼠模型。研究人员当时删除了一个名为SCARB1的基因,导致动物拥有了令人吃惊的高水平高密度脂蛋白胆固醇,以及同样惊人的严重动脉阻塞。

Heinecke表示:“小鼠实际上得了心脏病。”这是因为这些小鼠体内运输胆固醇的系统垮掉了。

通常情况下,高密度脂蛋白粒子会从动脉免疫细胞中采集胆固醇,之后将其沉积于肝脏,并最终开始新的循环。由SCARB1基因形成的蛋白质——被称为SR-B1——则帮助这一沉积过程的发生。但是没有SR-B1的小鼠的高密度脂蛋白粒子则充满了胆固醇,从而无法再进行这一沉积过程。

Rader于是寻思类似的过程是否也会发生在人体内。他和同事于是对852名具有高水平高密度脂蛋白胆固醇的受试者进行了基因测序。作为对比,研究人员同时还对1 156名具有低水平高密度脂蛋白胆固醇的对照组进行了测序。

研究人员最终发现,一些人的SCARB1基因发生了突变,导致高密度脂蛋白丧失运送胆固醇的功能,因此这些人体内“好”胆固醇水平虽然很高,但这不意味着这些“好”胆固醇会被从周边组织送入肝脏清除,反而会在动脉中累积导致动脉阻塞,增加心脏病的风险。

Rader说:“我们的研究结果显示,导致高密度脂蛋白增加的某些原因实际上增加了心脏病风险。这是第一次证实一种基因突变会导致高密度脂蛋白增多,但同时也提升了心脏病风险。”

此前曾有几项临床试验利用药物来增加“好”胆固醇的水平,但结果发现对心脏很少或几乎没有保护作用。Rader认为,他们的研究有助于解释这些药物为什么未达到预期效果,原因就在于“好”胆固醇可能并不直接预防心脏病。

Rader还认为,提高SCARB1基因的表达程度或活性可能是降低心脏病风险的一种新途径,尽管这样做会减少血液中的“好”胆固醇数量。他说,高密度脂蛋白胆固醇的保护作用更多取决于它发挥功能的方式,而非其数量。

ExoMars(图片来源:D. Ducros/ESA)

俄欧联手发射火星探测器

多家俄罗斯航天机构与欧洲航天局联合研制的火星“微量气体轨道器”,3月14日在哈萨克斯坦境内的拜科努尔发射场顺利升空。俄欧将通过“火星太空生物”(ExoMars)项目共同分析火星大气成分,寻找火星是否存在生命的证据。

据俄罗斯航天集团公司发布的消息,载有火星“微量气体轨道器”的“质子-M”运载火箭于莫斯科时间12时31分(北京时间17时31分)发射升空,约10 min后该轨道器同运载火箭第三级脱离。预计在经过4.96亿km的漫长飞行后,“微量气体轨道器”将于2016年10月19日飞抵火星近旁。

这颗探测器的主要任务是为火星拍照,分析其大气成分,协助地面分析火星土壤表层的水冰含量,验证某些火星着陆技术的可行性,为俄欧下一阶段火星着陆考察收集数据。在探测火星大气时,专家们将着重寻找火星大气中可能表明微生物存在的甲烷和其他气体。

参与俄欧“火星太空生物”项目的俄罗斯科学家菲尔索娃当日对媒体说,本次火星探测是俄航天机构和欧洲航天局历史上首次联手探索火星。该项目分两阶段实施,除发射上述轨道器以外,俄欧专家还将把携带火星车的登陆器送往火星,进行着陆考察。

按计划在2018年年初发射的俄欧火星登陆器将配备先进的电子设备、火箭推进器、制导雷达和降落伞。该登陆器将验证俄欧航天界在火星实施软着陆的技术能力,并将测量火星表面的大气颗粒、风速和气温。

在相关指标正常的情况下,这台登陆器内的火星车将踏上火星表面。这辆火星车的桅杆式“脖子”上装有矿物分析仪,车体前部有下挖采样分析装置,其机械手上的中子探测器将在行进中考察火星表面下两米内与水冰含量相关的反射中子,帮助专家据此绘制考察沿途的水冰分布图。预计整个探测考察活动将持续到2019年。

(2016年3月16日收稿)■

(编辑:沈美芳)

To meet the new era of astronomy

GUAN Yi

10.3969/j.issn.0253-9608.2016.02.012