在雷波中学念高中的李志飞

2017-01-19任红柳向阳摄影黎明编辑田宗伟

文 / 任红 柳向阳 摄影 / 黎明 编辑 / 田宗伟

在雷波中学念高中的李志飞

文 / 任红 柳向阳 摄影 / 黎明 编辑 / 田宗伟

李志飞眼中有一丝惊诧:“没想到是你们。”

两年后见到李志飞,第一个感觉是长高了。生疏和隔膜只是短暂的,喜悦几乎不需要任何预热。他解释道:“班主任说,初中那边有人找我。真的没想到会是你们。”本来,几个记者偶然走进过他的一段生活,他自己也离开了母校,换了手机号码,重逢的几率已经少之又少。

李志飞是彝族人,家住卡哈洛乡大火地村甘家梁子。父母曾患麻风病,受限于当年的医疗条件,错过了最佳的治疗时间,留下了永远的创痕。他父亲已经七十岁,有张罗中立画作般的脸。此外,他还有一个姐姐,两个弟弟,两个妹妹,最小的妹妹患先天性疾病,瘫痪,不能走路,也不能上学。

可以说,李志飞是在贫困和偏见中长大的。所以,他急于读书求学改变现状,急于让更多的人了解麻风病,也急于解救自己的未来。他打乒乓球,打篮球,练书法,学英语,考取网络班,争取第一名,并不是普通少年那么简单的事。他是个天生就要负重跑、不能停的孩子,在艰辛和无助中背水而战。甚至,学习本身是可以让他暂时忘记生活苦痛的避风港,他说学习是他最快乐的事。

去年,李志飞以雷波县中考第一名的成绩考入雷波中学网络班。李志飞不愿过度夸张自己的成绩,诚实地告诉我们,他只是所有考生中的第一名,但是全县还有六十名免试生,所以,他目前在新学校的排名是六十多名,他需要更大的学习动力,这是他最需要的东西。甚至,摄影师为他拍摄VCR时,希望他讲述一下他的“第一名”时,他也也绝了,他说:“我不想。”

李志飞给新学校带来的印象,仍然是内向。当晚是数学晚自习,为他和数学老师拍了合影以后,我和数学老师做了短暂的交流。我说:“李志飞开朗多了。”数学老师坦言:“这叫开朗,那什么叫不开朗。他是个非常内向的孩子。因为他的成绩和他的家境,一入学我们就关注到他。李志飞负责班上的投影机维护,每次他帮我打开投影机就走掉,从来不跟我说什么。”李志飞自己也坦陈,他跟同学、老师交流都不多。这跟他初中时代老师的评价是一致的。那时班主任对他说,李志飞你要多笑笑。于是,他笑一笑。李志飞说,我们那个地方,人很少,都是老人和孩子,没谁说话,也不需要说,所以自己很少说。也许,在李志飞的内心世界里,是个把自己包裹极深的小孩。包裹起来,不必开门,也不会受伤。如果把这包裹一层层打开,大概需要很多很多的爱吧。

李志飞所在的村小学有两名老师,每三年招生一次。他第一次报名时7岁,被认为“年龄太小”而不能入学,三年后再报名上学时已经10岁了。他说现在村小学仍然只有两个年级,两个班。李志飞读初二时,就已经18岁了,现在读高一,是20岁。这个年龄,在大多数地区是应该读大学的年龄。但这种“超龄初中生”现象在大凉山腹地并不罕见,基础教育之薄弱可以想见,义务教育也正如一层可以随意戳破的纸。我们接触的孩子里,受家境和教育环境的影响,随时会出现辍学。雷波中学杨海平校长曾坦言,还遇到过结了婚再来读初中的情形。但另一方面,由于长期生活困顿,童年时期营养跟不上,这些孩子大多瘦小,在外貌和身高上,跟其他地区13-14岁的孩子并没有多大区别,他们不说,你也看不出他们竟有那么大。

摄影师黎明问李志飞下一步的计划是什么,准备考什么样的大学。他说没想好。他进一步解释说,开学伊始,老师就问过大家的目标大学,但是他真的没想好。高中决定自己的目标,已经不会像幼儿园小朋友出口就是豪言壮语,高中的目标既具体又现实,既要体现自己的兴趣爱好,又要考虑未来的出路,最终还要切实地估计自己的学习能力。而学习能力有时是一个动态的指标,既可能是变量,也可能是常量。数学老师给了我一个常量的标准:“以李志飞目前的成绩,即使不用到少数民族生的50分加分,考一本也没有问题。”

课堂上的李志飞

李志飞认真思考着摄影师的问题,最后说:“那么久,你们对我们的关注和帮助,我都不知道该说什么。谢谢你们。我准备去考成都的理工大学,努力打拼,实现自己的责任和梦想。”他终于像泄露秘密一样,释然地笑了。初二时,他说想当公务员,现在则更想从事理工方面的研究。如果说我们初见他长高了,这是外在的变化;那么这个变化,是我们看到他内在的变化。

高中阶段,李志飞就读网络班,每学期的学费是2500元,是初中时代每学期1000元学费的2.5倍,其生活负担可以想象。李志飞给自己设定的高中生活费标准是每周100多元,结合当地学校的伙食费标准来看,这是一个相当苛刻和清贫的标准。谈到外界的资助问题,他说有张毅(谐音)叔叔和乡里的资助。数学老师揣度道:“这个孩子,这样的环境,大概也是靠着资助,一步一步走到今天的。”

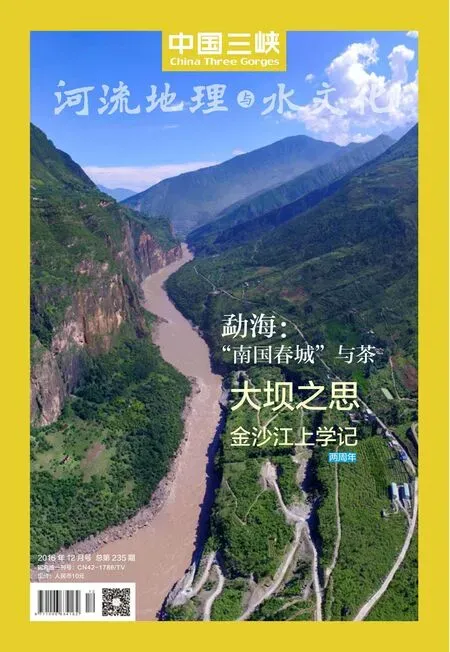

从地图上看,李志飞的家位于四川省雷波县南部向云南省永善县茄形凸出的位置,隔江与永善县黄华镇相望。平时回家,他坐车从云南一侧走,到黄华镇下车,然后坐一只可容5人的小船到金沙江对岸,经过山脚下一处由修女照管的康复医院,再花2小时上山。但因为回程路费太过高昂,单程也需100多元,所以李志飞很少回家。山顶上的家,是没有电的土屋草房,环境极其艰苦,但也许他早就习惯不以为意,也许他担心的仅仅是自己未来的成绩配不上自己的苦难。

去李志飞家,还有一条路线,是直接沿雷波一侧走,中间乘免费轮渡过金沙江的一条支流,接着坐40多分钟的汽车到山脚下的康复医院,再上山。两年前,因为种种机缘,我们是在那座康复医院前跟他挥手作别的。如今,我们因为别的采访重走这条路时,发现已经修了桥,轮渡也已经取消了。

李志飞和李老师

李志飞站在新的校园——雷波中学里,很多中学生走过他的身边赶去上晚自习,并没有人驻足停下。他身后的横幅上写着高三学生的励志口号。两年后,他也会重新站回起跑线,准备冲刺。在那之前,他需要的就是全力以赴地闭关,蛰伏,沉潜,练好武功,像一个侠客出招之前,要经过无数次寂寞的、枯燥的、重复的练习。

这是中国西部一个最平凡的校园,这是校园中一个看似全无故事的平凡少年。暮色微合,晚自习的铃声也响过了许久,我拥抱了他。