陽明學異議者毛憲塑造“毗陵正學”的思想史意義

2017-01-19洪國强

洪國强

陽明學異議者毛憲塑造“毗陵正學”的思想史意義

洪國强

本文首先還原毛憲與王陽明及其後學的學術論辯,揭示毛氏從程子學說中拈出“主敬”學術宗旨,並試圖塑造由程子至自身的學術傳承脈絡,用以論證其學有正傳。其次通過分析毛憲《毗陵正學編》的史源,論證他運用楊時傳道南方途居常州講學的地方文化資源,刻意强調宋代常州諸賢的理學成就,淡化他們的文學成就,成功塑造了由程子至其自身的學術傳承系譜,這一系譜又經毛憲在道南書院的講學傳播給當地士人。最後指出,自陽明學衝擊原有理學格局始,各種地方理學文化資源得以發掘並與陽明學展開競爭,反映了當時理學學說多元並競格局的發展動向。

關鍵詞: 毛憲 毗陵正學編 道南書院 常州 楊時

明代思想學術史的研究常圍繞明中期興起的陽明學爲中心展開敍述,重點關注其思想淵源、興起過程和展開情況,由此累積的成果可謂汗牛充棟。*陳榮捷先生認爲陽明思想可從明初思想中尋得淵源,明初四大理學家曹端、薛瑄、吴與弼和胡居仁的哲學已與程朱之間存在顯著差異,在他們的思想中,知識退居次要位置,而“心”則占有主要地位,這一學術趨勢“至王陽明而臻於其極”,見陳榮捷《早期明代之程朱學派》,收入氏著《朱學論集》,上海,華東師範大學出版社,2007年,頁215—218。陽明創立學說的過程,參錢明《陽明學的形成與發展》,南京,江蘇古籍出版社,2002年,頁16—84;呂妙芬指出陽明學說在中晚明廣泛傳播得益於講學和講會的發展,見氏著《陽明學士人社羣: 歷史、思想與實踐》,北京,新星出版社,2006年,頁27— 61。陽明後學傳承師說情況,參吴震《陽明後學研究》,上海人民出版社,2003年;林月惠《良知學的轉折——聶雙江與羅念菴思想之研究》,臺北,臺灣大學出版中心,2005年;彭國翔《良知學的展開: 王龍溪與中晚明的陽明學》,北京,三聯書店,2005年。陽明學興起之初,對當時“此亦一述朱,彼亦一述朱”的思想界産生了巨大衝擊,*語出黃宗羲《明儒學案》卷一〇《姚江學案》,北京,中華書局,1985年,頁179。時人羅欽順、張邦奇、徐問、黃佐等學者對之抱懷疑態度,與陽明往復辯難。這些學者的思想除羅欽順外,少有專論加以分析。*容肇祖視羅欽順爲明代“朱子學的後勁”,見氏著《明代思想史》,《民國叢書》第二編(7),上海書店,1990年,頁183—196。此後有關羅欽順思想的分析多沿此展開。1980年代,大陸學界重點强調羅欽順的氣本論,將他視爲唯物主義哲學的代表人物,見侯外廬等《宋明理學史》(下),北京,人民出版社,1987年,頁472— 492。關於黃佐哲學思想的研究,參朱鴻林《黃佐與王陽明之會》,《朱鴻林明史研究系列·儒者思想與出處》,北京,三聯書店,2015年,頁304—322。從當世批評者的角度觀察陽明學的興起,既能豐富目前對陽明創立學說過程的認知,亦有助於探析明中期以來學術多元格局的形成原委。

本文擬透過展現陽明辯友之一毛憲有別於朱子與陽明的學術志趣,及其建構本地理學傳統“毗陵正學”的努力,揭示當時儒者發掘地方傳統文化資源的學術取向,並認爲這一取向反映了當時學術思想多元化發展的動向。

一 毛憲與陽明的辯論及其“主敬”說的提出

毛憲(1469—1535),字式之,號古菴,南直隸常州武進縣人。父以吏役卒於巡檢任,家世不顯。正德六年(1511),毛憲以《禮經》中進士,拜刑科給事中,轉兵科,以禮科右給事中致仕。毛憲任官以敢言稱,初入仕即論救同僚竇明,奏劾大臣依附宦官,以病歸。正德十三年上疏勸武宗回鑾立儲,再謝病歸。世宗即位,毛憲以耳疾致仕,居鄉與同志講求性理之學,置義田,辦義學,賑濟災民,鄉聞有聲。毛憲歿後,其子將其奏疏彙輯成《諫垣奏草》刊刻行世。*毛憲傳記見徐問《徵仕郎禮科右給事中毛公行狀》,《山堂萃稿》卷一五,《四庫全書存目叢書》(集部54),濟南,齊魯書社影印,1996年,頁320上—322上。毛憲父毛績傳記見毛憲《先考巡檢府君行實》,《古菴毛先生文集》卷五,《四庫全書存目叢書》(集部67),頁502下—503下。《諫垣奏草》收錄於《四庫禁毀書叢刊補編》22册,其刊刻過程見彭簪《諫垣奏草序》,北京出版社,2005年,頁450上。

嘉靖初,甘泉學與陽明學在南京士人羣中廣泛傳播,毛憲通過鄉人周衝(1485—1532,字道通)接觸到二學。周衝與毛憲同爲常州府人,同於正德五年中舉。次年會試,毛憲高中,周氏落第,後者以乙榜身份往任江西萬安訓導。在任上,周衝得受業於王陽明(1472—1529),聞良知之學,之後又與湛若水(1466—1560,號甘泉)交好。嘉靖元年(1522),周衝考績入京,始聞翰林編修湛若水講“隨處體認天理”。同年授邵武教授,與諸生講王、湛二先生之學。五年致仕歸鄉後,又從南京國子祭酒湛若水講學南京,並偕同門蔣信等刊刻湛氏語錄《新泉問辨錄》。儘管周衝晚年與湛若水交往頗深,但其自身學術以調停王、湛爲依歸。陽明卒,周衝以門人身份撰《師服議》,講學南京期間,又嘗謂同志曰:“湛先生之體認天理,即王先生之致良知也。”*毛憲《唐府紀善進長史靜菴周君行狀》,《古菴毛先生文集》卷六,頁517上—518下。周氏卒,湛若水撰墓誌銘道:

予爲祭酒於南都,道通又舍官歸省,從於觀光之館,講於新泉精舍,師友切磨於嘉會,所至今規條在石,予每視之惻然!道通不敢背其師而忘其言,然其真心聽受以求實益,其異於死守門戶以相訾而不悟者遠矣!至於體認天理,求大中不逾之矩,入自然之門,立的於勿忘勿助之間。今則已矣,安得起道通而與之究竟斯義哉!*湛若水《明唐府紀善進長史俸靜菴周君墓碑銘》,《泉翁大全集》卷六〇,中研院漢籍電子文獻網址: http://hanji.sinica.edu.tw/(2014年8月22日),頁5— 9。

湛氏撰墓誌銘言周衝“不敢背其師”,“其師”當指王陽明,因周衝受學湛若水之前曾師事陽明。“然其真心聽受”,則言周衝作爲陽明門人,卻是真心聽受甘泉學的。接着,湛氏自述“體認天理”之法,這是他向周衝闡述自身學說的精微,以回應二者學問之分歧。文以“安得起道通而與之究竟斯義”作結,則是爲逝去的周衝不能聽見他這番解答而發自内心的感慨與惋惜。由此觀之,湛若水並未將周氏視爲自己的門人。周衝自身學術定位是王湛二學的調停者。

毛憲曾通過周衝所寄書信接觸王湛二學,認爲“諸老(指王、湛)多有可議”,此說在周氏回信中被責以“似激於氣而忘克己之功”。*毛憲《與周道通》(一),《古菴毛先生文集》卷一,頁422下。嘉靖二年(1523),毛憲結識新任常州知府陳實、常州府學教授黃彥。*毛憲《黃弘齋之宜黃任序》,《古菴毛先生文集》卷三,頁472下。陳、黃二人皆承學陳白沙,尤其是陳實,秉承白沙學“從心地上加靜養功夫”。*毛憲《奉湛甘泉》(一),《古菴毛先生文集》卷一,頁427下— 428上。毛憲與之參究有得,由此對承自白沙學的甘泉學産生了興趣。

嘉靖三年,經周衝介紹,湛若水主動寄書毛憲,*湛若水《明故徵仕郎禮科右給事中古菴先生墓誌銘》,《泉翁大全集》卷六〇,頁32。毛氏回書求教“克己”之法。*毛憲《奉湛甘泉》(一),《古菴毛先生文集》卷一,頁427下— 428上。此書作於嘉靖三、四年間,判斷依據有二: 一, 此書毛憲托監生胡憲言(正德十六年歲貢入監)帶給湛若水,可知此時湛若水在南京國子監任上,即嘉靖三年至七年間;二, 書中提及陳實(號虛菴)時任常州知府,推知當在嘉靖二年至四年。由此分析,此書寫作時間當在嘉靖三、四年間。湛若水回信已不可見,不過藉此機會,湛氏逐漸將毛憲吸引到門下。毛憲不久即往南京拜謁甘泉,並讓次子毛詮拜入湛氏門下。毛憲離京歸鄉時,湛若水賦詩贈行,勸之居鄉自修勿輟,並特別告誡他勿入歧途。歸家不久,毛憲又去書以近日所得請益於湛氏。*毛憲《奉湛甘泉》(三),《奉湛甘泉》(五),《古菴毛先生文集》卷一,頁428下,429上。湛若水《於中和橋餞毛古菴黃門式之即席賦贈》,《泉翁大全集》卷四一,頁22。嘉靖七年,毛氏還隨湛若水遊善權三洞(在常州宜興),八年秋更送轉任北京禮部侍郎的湛氏至揚州乃還。*湛若水《戊子三月上巳,同毛古菴黃門、梁天壺長史、周紀善諸生遊善權三洞》、《甘泉山詩》,《泉翁大全集》卷四二,頁1,8;毛憲《甘泉先生之京》、《遊甘泉山》,《古菴毛先生文集》卷九,頁570。

在此期間,毛憲與陽明學者論學不輟。陽明在正德六年(1511)曾任會試禮科同考官,毛憲即是科所取士。*陽明同考正德六年會試,見《王陽明全集》卷三二《年譜》,杭州,浙江古籍出版社,2010年,頁1239。毛憲因此以門弟身份向他請教,陽明回信道:

凡鄙人所謂“致良知”之說,與今之所謂“體認天理”之說,本亦無大相遠,但微有直截迂曲之差耳。譬之種植,致良知者,是培其根本之生意而達之枝葉者也;體認天理者,是茂其枝葉之生意而求以復之根本者也。然培其根本之生意,固自有以達之枝葉矣;欲茂其枝葉之生意,亦安能舍根本而別有生意可以茂之枝葉之間者乎?*王陽明《與毛古菴憲副》,《王陽明全集》卷六,頁233。按,毛憲並未任按察副使職,陽明書信標題有誤。

陽明以種植樹木爲喻,將“致良知”比之培植樹根,湛若水“體認天理”比作“茂其枝葉”,指出“體認天理”須加“致良知”之功方可見效,而“致良知”則無須“體認天理”助力亦可成學,此即陽明信中所謂“微有直截迂曲之差”。

毛憲隨即將他與陽明的通信寄給湛若水,並附呈己見求教:

某頃以“隨處體認天理”功夫請益,蒙示“以就此心本體中正時認取”,更覺簡易親切。近復往正於陽明,乃有根本枝葉之諭。……就本心體認,無動靜,無内外,無將迎固必,正是正學要切頭腦,而何枝葉之間哉?其來書並不肖書,敢錄呈請教,伏望批示可否,幸幸。*毛憲《奉湛甘泉》(四),《古菴毛先生文集》卷一,頁429上。

甘泉曾示毛憲“隨處體認天理”,乃“就此心本體中正時認取”,毛憲認爲這正是陽明所謂培植樹根之法,陽明所謂“直截迂曲之差”並不存在。

除與陽明本人書信論學外,從與陽明高弟鄒守益、聶豹的論辯中,亦可看出毛憲對陽明學的疏遠態度。鄒守益(1491—1562)與毛憲同爲正德六年進士,之後鄒氏請告歸家,從陽明問學並參與平定寧王宸濠叛亂。毛氏久居言官,正德末歸鄉講學,二人中進士後長期斷絶聯繫。*鄒守益詳傳,參鄒德涵《文莊府君傳》,《鄒守益集》卷二七,南京,鳳凰出版社,2007年,頁1361—1366。嘉靖六年(1527),鄒守益由廣德州判官升南京主客司郎中,常與湛若水、呂柟等講學,“門人日進”。毛憲聞知十餘年未見之同年任官南京,即修書寄之,批評陽明學“動輒非毀先哲,自謂由心頓悟,便可上達,足以繼孔孟而跨程朱”,*毛憲《與鄒謙之》(一),《古菴毛先生文集》卷二,頁435下。以此徵求鄒氏意見。當得知鄒守益心向陽明學,提出爲學之要在“照管此處(指心),勿使受病”,方能“如持權衡以較輕重”後,毛憲回書主張直探本心前需加“精密功夫”,同時告之“聖賢無一偏之學,規模雖大而功夫有序,苟能循序漸進,亦足造道而成德”,不必“自立門庭,以致紛紛”。*毛憲《與鄒謙之》(二),《古菴毛先生文集》卷二,頁436。毛憲在信末坦露了自身對甘泉學的興趣,並以此試探鄒守益對甘泉學的態度。由於未見鄒氏回信,不知其如何應答。此後二人轉向討論“知行合一”。毛憲同意陽明學“知行並進”之說,但批評其“講說有餘而踐履不足”,主張“敬以直内、義以方外”,方是不偏之學。*毛憲《與鄒謙之》(三),《古菴毛先生文集》卷二,頁436下— 437上。毛憲這一主張在他與聶豹(1486—1563)的論學書信中亦可見。聶豹於嘉靖九年任蘇州知府,來書問學。毛憲前此已從同鄉好友、時任福建參政的徐問(1480—1550)信中,得知聶豹在福建推廣陽明學的情形,*毛憲《與徐用中》(四),《古菴毛先生文集》卷一,頁417下;徐問《答周道通》亦有提及,並請周衝轉達毛憲,見《山堂萃稿》卷八,頁244上。聶豹在福建傳播陽明學,參劉勇《中晚明理學學說的互動與地域性理學傳統的系譜化進程》,臺北《新史學》21卷第2期,2010年,頁16—21。此番值問,回書言“内外合一,知行並進”方是“體用之全”,指出聶豹所學乃“一偏之學”。*毛憲《與聶文蔚》(一),《古菴毛先生文集》卷二,頁440下— 441上。毛憲與陽明及其後學雖同講“知行並進”,但二者内涵卻非一致。陽明“知行合一”之“行”包含了意念之動,即所謂“一念發動處,便即是行了”,*《王陽明全集》卷三《傳習錄下》,頁106。毛憲不悉此理,仍認“行”爲踐履,批評陽明學忽視外在踐履。鄒守益深知分歧所在,於毛憲去世後爲之作傳,憶及二人作別時,自己當時曾指出毛憲“先知後行、内敬外義,猶間爲文義所縛”,並告以“即知即行,即敬即義,更何先後,更何内外”,拳拳以陽明“知行合一”真義告之。*鄒守益《古菴子傳》,《鄒守益集》卷一九,頁894。

撤換私塾教師胡與之一事,更能反映毛憲對陽明學的疏遠態度。餘姚士人胡與之乃嘉靖四年舉人,早年從學陽明,中舉後得浙江提學萬潮(1524—1529年在任)賞識。*胡與之未中進士,後仕至寶坻知縣,傳見光緒《餘姚縣志》卷二三,《中國地方志集成·浙江府縣志輯》(36),頁833上。胡與之與陽明之關係,見王陽明《與毛古菴憲副》,《王陽明全集》卷六,頁233。萬潮傳見焦竑《獻徵錄》卷六二《萬公潮墓碑》,上海書店影印,1987年,頁2632下—2633上。萬潮與毛憲同爲正德六年進士,適聞毛憲苦覓兒輩師,於是將胡與之推薦給他。毛憲接受後,得知胡氏心傾陽明學,於是專致書道:“兒輩只學得本分舉業,惟於其間少示樸實,洗去世間一種浮僞,乃可言以上事。”*毛憲《與胡正人》,《古菴毛先生文集》卷二,頁450上。最後終因擔心胡與之傳授其子陽明學,毛憲將之辭退,同時修書給萬潮表達歉意:“如昨辱薦胡舉人爲兒輩師,深感雅意。第兒輩庸劣,惟篤信舊規,不諳高遠之論,弗能承教,徒負盛愛耳!”*毛憲《與萬汝信》,《古菴毛先生文集》卷二,頁443上。

雖然致仕歸家的毛憲在學術取向上傾向甘泉學,與陽明學刻意保持疏遠姿態,但他所秉之說並非與湛若水一致,而以“主敬”說作爲論學宗旨。*湛若水作毛憲祭文、奠文時稱後者爲“良友”、“故友”,未視之爲弟子,見湛若水《祭黃門毛古菴先生文》,《泉翁大全集》卷五七,頁30—31;《奠毛古菴黃門墓文》,《泉翁大全集》卷五八,頁19。

前述毛憲與陽明學者論辯時,雙方對“知行合一”說産生了理解上的歧義,毛氏以“敬義夾持”釋“知行合一”,被鄒守益指爲“先知後行,内敬外義”。在與鄉人同志徐問往來論辯時,毛憲對“主敬”義發揮甚詳:

敬義本是一理,以直内方外而別言之耳。敬主靜言,義主動言。人心本直,一逐於物,則放失而邪曲矣。敬以主一,嚴肅收斂此心而復其本然,則内無不直,所謂不東不西,不貳不雜,正是主一,非既一而能如是也。由此念發於事,惟義以裁其公私義利而決取捨之,幾無過不及,割截方正而各適其宜,則外無不方。言敬則義在其中矣,言義則無不敬矣。大抵二者徹首徹尾,迴圈無端,非謂今日如此而明日如彼也。*毛憲《與徐用中》(六),《古菴毛先生文集》卷一,頁418。

毛憲認爲最重要的工夫在於“敬”,即“嚴肅收斂此心而復其本然”。他自承與陽明學的區別在於“主一”(復其本然)與“既一”(已是本然)之分,陽明提倡人人具有良知,具有“既一”狀態,毛憲則認爲需有“主一”之功方可達至“既一”狀態。毛憲對敬義的解釋並不爲徐問所接受,徐氏覆書認爲“敬”不可作爲“理”,“誠”方可視爲“理”,同時指出“敬以直内、義以方外”是已成聖賢者所作功夫,學者用功當循“《大學》次第規模”,作致知窮理功夫,“徒知有敬而不先之窮理,則於天下萬事萬物不能灼知其所以然”,由此心發於事,“公私邪正恐不能自別”。*徐問《答式之論敬義書》,《山堂萃稿》卷八,頁248下—250上。徐問强調《大學》“致知”“窮理”功夫,批評毛憲過於講求“心”上功夫。換言之,雙方的爭論點集中在功夫客體是“心”還是“物”。兩者相較,徐問秉持朱熹學問的態度較毛憲堅定。

“敬義”典出《周易·坤文言》“六二爻辭”:“君子敬以直内,義以方外。”*《周易正義》卷一,十三經注疏本,北京,中華書局影印,1980年,頁19上。朱子《本義》言“程《傳》備矣”,*朱熹《周易本義》,《朱子全書》(1),上海古籍出版社、安徽教育出版社,2002年,頁151。程頤《易傳》則言“君子主敬以直其内,守義以方其外,敬立而内直,義形而外方。義形於外,非在外也。敬義既立,其德盛矣,不期大而大矣,德不孤也,無所用而不周,無所施而不利”,*程頤《周易程氏傳》卷一,《二程集》,北京,中華書局,1981年,頁712。主張敬義並立。然程頤在他處又曾告誡學者“切要之道,無如敬以直内”,又道“惟恐不直内,内直則外必方”。*《河南程氏遺書》卷一五、一八,《二程集》,頁152,185。毛憲主張“敬”的功夫做到後,將呈現“内無不直”狀態,以此“發於事”,則“外無不方”,正與程頤敬義說有相通處。職是之故,毛憲特別重視程子至自身的學術傳承脈絡,以增强自身學問的正統性。

綜上所述,毛憲在學術上已不再堅持朱熹的“即物窮理”說,而主張在“心”上做功夫。但他與陽明主張的心學又存在差異,對陽明“良知”說不抱極大信心,主張應先收斂此心(即“主敬”功夫)以復心之本原,然後應事應物,自然“各適其宜”。毛憲這一思想與他致仕鄉居後從學湛若水有關。湛氏認爲陽明正念頭前若不加學問思辨之功,則念頭正否未可據,同樣對良知所發之可靠性持懷疑態度。*湛若水與陽明學問差異,見黃宗羲《明儒學案》卷三七《甘泉學案一》,頁876。然而毛憲與湛若水並未以師徒相稱,其所秉“主敬”說雖受湛氏啓發,卻又保持相異,自言其學直承程子,並因此建構出從程子到自身的學術傳承脈絡,論證自身學術並非無源之水,而是學有正傳。

二 毛憲所塑“毗陵正學”系譜

毛憲所建構的程子至其自身的學術傳承脈絡集中見於其所撰《毗陵正學編》一書。此書一卷,仿朱熹所著道統經典文本《伊洛淵源錄》體例,收錄十二位儒者的傳記。與《伊洛淵源錄》不同的是,《毗陵正學編》所收十二篇傳記皆是毛憲根據相關材料改撰,並非照錄碑傳原文。所列十二位儒者首自楊時(號龜山),次鄒浩(字道鄉)、周孚先(字伯忱)、周恭先(字伯溫)、唐棣(字彥思)、鄒柄(字德久)、喻樗(字子才)、胡珵(號蒼梧)、尤袤(字延之)、李祥(字元德)、蔣重珍(字良貴),終以謝應芳(字子蘭)。除楊時之外的十一位儒者,皆隸籍常州。

書題“毗陵正學”,特指常州本地學者承二程、楊時所傳之學,暗示當地士子可由研習這些理學鄉賢的學問,上溯楊時而至二程,進而直追孔孟,得聖人之道。這些鄉賢儒者的師承授受關係,毛憲《毗陵正學編序》云:

道學一脈,實自龜山、道鄉始。蓋二公先後學於伊洛,……同時若周伯忱、伯溫、唐彥思,又皆游程門而有得者。鄒德久、喻子才,龜山高弟。子才授尤延之,延之授李元德、蔣良貴,雖所造有淺深,而大本卓然則一也。逮謝子蘭力障狂瀾,扶植名教偉矣,故終焉。*毛憲《毗陵正學編序》,《古菴毛先生文集》卷三,頁478下。

《毗陵正學編序》並不見於書前,而僅見錄於毛憲文集,因爲《毗陵正學編》是一部未完之作,不曾單行。據毛憲與友人通信内容可知,《毗陵正學編》在嘉靖五年(1526)已成初稿,該序也已寫就,但毛憲生前一直未付梓人。*邵寶寄毛憲書中有“《正學編節略》編次得體,只如此刊行,足以爲書院增重,不必廣求詩詞,……《正學編節略小引》序事而又嚴正暢雅,誠與題目相稱”,說明毛憲在嘉靖五年(1526)道南書院落成時已寫就《毗陵正學編序》(即引文《正學編節略小引》),但欲再“廣求詩詞”,並未急於刊行《毗陵正學編》。邵寶寄書見氏著《復毛司諫式之》,《容春堂續集》卷一七,文淵閣四庫全書本,1258册,頁704。道南書院建設情況,參考下節内容。今《毗陵正學編》附於毛憲文集後傳世,毛憲文集首刻則在他身後的嘉靖四十一年。*現通行本《毗陵正學編》收入《四庫全書存目叢書》(史部90),據山東大學圖書館藏嘉靖四十一年刻《古菴毛先生文集》附影印。此書卷末刻楊兆魯(1652年進士)贊,可知著錄信息誤。嘉靖本或已佚。因《毗陵正學編序》寫就在前,現存《毗陵正學編》出版在後,因此書中内容有與序言所述不符者,如現存通行本收錄有胡珵傳記,並增入“嘗受學於龜山”之語,*毛憲《毗陵正學編》,頁431下。據下文分析,《毗陵正學編》主要參考成化修《重修毗陵志》人物傳改寫諸儒傳記,毛憲在方志胡珵傳基礎上,增入胡氏與朱松(朱熹父)友善且同抗疏反對和議的事迹,這表明毛憲晚年是試圖將胡珵置入“毗陵正學”系譜之中的。而《毗陵正學編序》則言胡珵從劉安世學不予收錄。*劉安世(1048—1125),參全祖望《宋元學案》卷二〇,北京,中華書局,1986年,頁821—822。可見,毛憲在生前曾對《毗陵正學編》初稿進行過修訂,*現存《毗陵正學編》未如毛憲初願收入“詩詞”,這也是此書終未完成的證據之一。而現存《毗陵正學編》正是據毛憲晚年修訂過的手稿刊刻行世。依目前通行本《毗陵正學編》,可將毛憲建構的“毗陵正學”系譜圖示如下:

系譜中,有兩點值得注意。一是非常州士人楊時被列於系譜之首;二是謝應芳與譜系中諸位學者並無師承關係,但全書以之作結。

毛憲之所以將楊時置於卷首,四庫館臣認爲“蓋以道南一脈假借之以爲重”。*永瑢等《四庫全書總目》卷六一,北京,中華書局影印,1965年,頁552下。宋代將樂縣(明屬福建省)著名學者楊時中進士後,以師禮見理學開山程顥於潁昌(明屬河南省),及歸,程顥目送之曰“吾道南矣”,後楊時南傳之道經羅從彥、李侗而至朱熹,道學由是大明,後人因此將楊時、羅從彥、李侗、朱熹四人之師友統稱“道南學派”。此學派在理學開山二程和集大成者朱熹之間起承上啓下作用,隨着程朱學說成爲國家正統意識形態,楊、羅、李的學術地位日益提升,並最終憑藉朱子之師的身份入祀孔廟。*楊時入祀孔廟的過程,可參洪國强《宋儒楊時在明代從祀孔廟的歷程及其時代意義》,臺北《新史學》25卷第1期,2014年,頁51— 95。羅從彥、李侗於萬曆四十一年(1613)從祀孔廟,見李之藻《頖宮禮樂疏》卷二,文淵閣四庫全書本,651册,頁50下—51上。學者提請楊、羅、李三人從祀時,皆提及朱熹已入祀孔廟,“伸弟子尊師之義”,三人亦應入祀。毛憲之所以置楊時於譜首,正是欲藉助其理學史中承前啓後之身份,爲“毗陵正學”爭取正統地位。*楊時在常州的講學活動在宋代常州方志中即有記載,詳見下節。這也是毛憲塑造楊時作爲“毗陵正學”開山的有利因素。

謝應芳被收錄其中,則體現了毛憲自身的學術立場。在理學家師承論述中,“聞風興起”者亦常被視爲是某一學說的傳承者,如二程與孟子之間並無明確的傳承關係,但並不妨礙二程上繼孟子之道。謝應芳處“夷狄亂華,邪說溺人久矣”之時,獨能潛心程朱性理之學,著《思賢錄》表彰鄉賢鄒浩,撰《辨惑編》崇理辟佛。*毛憲《毗陵正學編序》,《古菴毛先生文集》卷三,頁478下— 479上。文章下節論及謝應芳入祀道南書院時,毛憲明確將之視爲“聞風興起”者。毛憲自比謝氏彰揚正學,並以辟陽明異說比於謝氏辟佛衛道之功,因此將謝應芳視爲“毗陵正學”之殿軍。同時,視謝應芳爲“毗陵正學”之殿軍,給當朝地方士人接續“毗陵正學”提供了近例。在毛憲看來,時人欲得“正學”,無須再遠溯宋代鄉賢,近學國朝鄉賢謝應芳甚至是毛氏自己即可。

在“毗陵正學”系譜中,毛憲忽視了二程兄弟間的學術差異。“吾道南矣”的主角是程顥和楊時,毛憲“主敬”說則啓發自程頤。不過在當時士人眼中,二程學問差異並不重要,且楊時後來又曾與程頤有書信論學,故毛憲以“程子”“程門”“伊洛”指代二程及其學術,並未受時人指摘。

《毗陵正學編》所收數位儒者在當時並非以理學知名,毛憲在撰寫他們傳記時通過對原始資料的文字增删,塑造了他們作爲理學家的形象。毛氏此舉的目的在於增擴常州本地理學家陣容,呈現宋元時期當地理學興盛之象。同時,毛憲還通過改動個別傳記中所述師承關係,建構出宋元時期常州地方連續的理學傳承系譜。下文通過比勘《毗陵正學編》及其原始資料的文字異同,以展示上述文字增删情形。

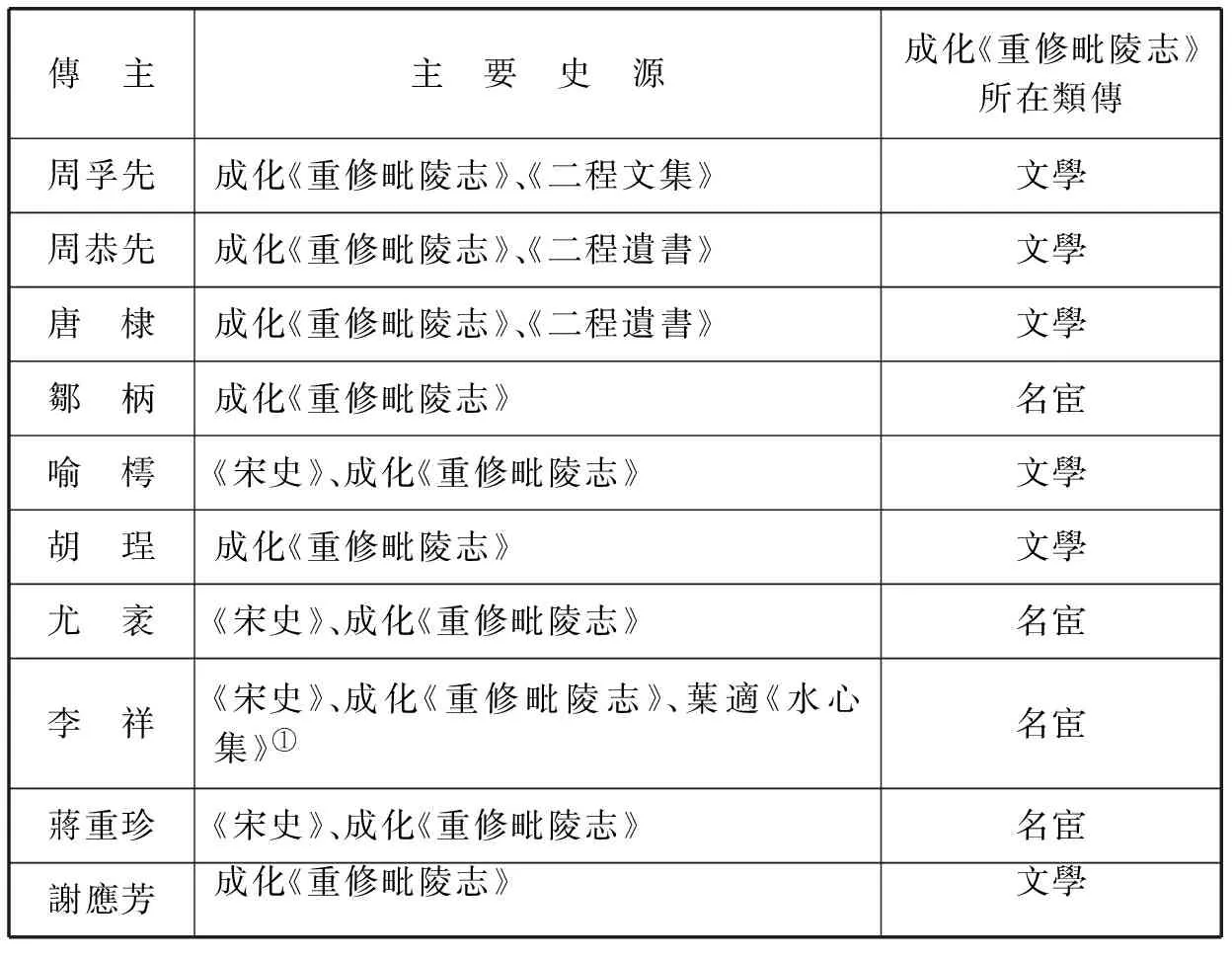

毛憲編纂《毗陵正學編》使用的主要參考資料爲《宋史》和成化《重修毗陵志》,*毛憲作《毗陵正學編》時,可供參考的《毗陵志》有南宋咸淳、明洪武、成化三部。《毗陵正學編》中與咸淳志、洪武志異而同於成化志者有多處,此處不贅。可知毛憲參考的《常州府志》最有可能是成化《重修毗陵志》。邵寶在應毛憲之邀而作的《道南書院記》中,曾敍及楊時等人“事載《國史》、《郡志》”,爲筆者檢索毛憲可能使用的原始資料具提示意義,見邵寶《道南書院記》,《容春堂續集》卷一一,頁586下。所載各篇傳記的史源見下表:

傳 主主 要 史 源成化《重修毗陵志》所在類傳楊 時《宋史》、①成化《重修毗陵志》寓賢鄒 浩《宋史》、成化《重修毗陵志》、《二程遺書》②名宦

①毛憲作《毗陵正學編》時,可供參考的《毗陵志》有南宋咸淳、明洪武、成化三部。《毗陵正學編》中與咸淳志、洪武志異而同於成化志者有多處,此處不贅。可知毛憲參考的《常州府志》最有可能是成化《重修毗陵志》。邵寶在應毛憲之邀而作的《道南書院記》中,曾敍及楊時等人“事載《國史》、《郡志》”,爲筆者檢索毛憲可能使用的原始資料具提示意義,見邵寶《道南書院記》,《容春堂續集》卷一一,頁586 下。

②毛憲之前,《宋史》在元至正六年(1346)、明成化十六年(1480)分別刻於杭州、廣州,毛憲所見不知爲何本。毛憲曾寄書友人鄒輗、陸輅等,請他們在廣西、北京尋找相關資料,見毛憲《與鄒敏行》,《古菴毛先生文集》卷二,頁435上;《與陸質之》(二)(三),《古菴毛先生文集》卷二,頁439上,439下。

(續表)

①《宋史》“李祥傳”據葉適所作墓誌銘改作,《毗陵正學編》中傳末“葉水心銘墓謂”一段不見於《宋史》,當直接本於葉適所作墓誌銘,且《水心集》於正統十三年(1448)重刻於浙江處州(今麗水市),毛憲所據或即此本,文淵閣四庫全書本亦以此爲底本。葉適《國子祭酒贈寶謨閣待制李公墓志銘》,《水心集》卷二四,文淵閣四庫全書本,1164册,頁428下—430下。

由上表可知,十二位儒者中周孚先、周恭先、唐棣、喻樗、胡珵、謝應芳六人傳記在成化《重修毗陵志》(下簡稱《府志》)中列入“文學傳”,與《毗陵正學編》視之爲理學家異,且數量竟占全部儒者一半。除此六人外,在《府志》中列入“名宦傳”的尤袤,當時亦以文名世。毛憲通過增删傳記文字,來淡化這些儒者的文學成就,轉而凸顯其理學家身份的努力,在尤袤傳記的書寫中最能體現。*除尤袤傳記改動外,毛憲作蔣重珍傳時未錄《府志》中“以琴書自娛”數字,(轉下頁)

毛憲爲淡化尤袤的文學成就,對其傳記進行了三處改動。一是“少穎異,入太學,冠多士,尋冠南宮”一句,《宋史》原文作“少穎異,蔣偕、施坰呼爲奇童,入太學,以詞賦冠多士,尋冠南宮”,“以詞賦”三字被删削。二是《府志》中原有“爲詩平淡,誠齋嘗列之四詩將”,指楊萬里所作詩歌《謝張功父送近詩集》中“近代風騷四詩將,非君摩壘更何人”一句,楊氏自注“四詩將”爲范成大、尤袤、蕭德藻、陸游。*楊萬里《謝張功父送近詩集》,辛更儒《楊萬里集箋校》,北京,中華書局,2007年,頁2030。《毗陵正學編》將《府志》該句删除。三是《宋史》載尤袤上奏《東湖》四詩,得皇帝嘆賞,並“以文字受知”一事,《毗陵正學編》未收錄。

(接上頁) 謝應芳傳未錄《府志》中“尤工於詩文”數字。蔣重珍、謝應芳《府志》傳記分見成化《重修毗陵志》卷二〇、二二,《天一閣藏明代方志選刊續編》( 22) ,上海書店影印,1990 年,頁246,314。

除了淡化尤袤的文學成就外,毛憲還通過增敍其與理學家的交往,來凸顯尤氏理學家之身份。在尤袤傳末,毛氏增加了一段不見於《宋史》和《府志》的文字:“與朱晦菴、張南軒友善,而晦菴書問辨論者尤多。力薦蔡季通、劉子澄諸名儒學識明道。”*毛憲《毗陵正學編》,頁433上。朱熹與張栻(號南軒)二人乃南宋理學名家,蔡元定(字季通)、劉清之(字子澄)皆朱子高弟,突出四人與尤袤間的來往,意在强化尤袤的理學家身份。

需要指出的是,尤袤等人被視爲理學家並非全無根據,毛憲所做的只是保留並强調原始資料中這些學者傾好理學的記載,删削那些描述他們文學成就的文字而已。周孚先、周恭先、唐棣據二程語錄記載,皆曾向程子問學,《府志》即敍其爲程門弟子。*成化《重修毗陵志》卷二二,頁306—308。喻樗從學楊時,尤袤學於喻樗,《府志》明載。*喻樗、尤袤傳記分見成化《重修毗陵志》卷二二,頁310;卷二〇,頁234。胡珵同理學同道趙鼎共擊秦檜,*趙鼎黜和議,見《宋史·趙鼎傳》,北京,中華書局,1977年,頁11292—11295。秦檜排擠趙鼎定和議,見《宋史·秦檜傳》,頁13753—13756。謝應芳力辨異端的行爲,是他們得以入選《毗陵正學編》的重要理由,這些事迹在《府志》或《宋史》中皆可得見。

而毛憲建構宋元時期常州地方理學傳承的連續系譜,則是通過細微的文字增入完成的,這些文字並非原始資料所有。換言之,這一改動在某種程度上說是無所根據的虛構。如上文所示,常州理學文化傳統的連續傳承,體現在楊時、喻樗、尤袤、李祥和蔣重珍的師徒傳授上,其中喻樗從學楊時、尤袤從學喻樗的記載見於《府志》,而李祥和蔣重珍學於尤袤的記載則首見於《毗陵正學編》。毛憲在李祥、蔣重珍傳記中分別增入“學於尤遂初,得龜山之傳”、“從尤文簡學”數字,*毛憲《毗陵正學編》,頁433上,433下。由此建構了南宋常州地方連續的理學系譜。毛憲在《毗陵正學編序》中,針對列入尤袤、李祥、蔣重珍的質疑,解釋道:

延之力陳道學之益,逆破陳賈之誣,而吾道增光。元德力辨汝愚之忠,陰折侂胄之姦,而公論不墜。良貴力抑彌遠之惡,顯揚文元、華父之善,而直道不屈,皆所謂敦風化而植綱常,學之成章者也。*毛憲《毗陵正學編序》,《古菴毛先生文集》卷三,頁478下。“文元”應作“景元”。

陳賈創“道學”之目詆朱熹等人,韓侂胄當政行“慶元黨禁”,皆是壓制朱熹等道學家的政治對手,*關於陳賈請禁“僞學”與慶元黨禁的關係,參余英時《朱熹的歷史世界》,北京,三聯書店,2011年,頁623— 631。慶元黨禁事參滄洲樵叟《慶元黨禁》,文淵閣四庫全書本,451册,頁25上— 46上。尤袤陳“道學之益”,李祥“折侂胄之姦”,皆屬南宋朱熹去世後的道學同情者。道學後學魏了翁(字華父)、真德秀(字景元)在韓侂胄去世後,解除朱熹等人黨禁,但隨即爲宋末權相史彌遠所摒。蔣重珍與魏、真二人交好,上奏彈劾史彌遠,乞用魏了翁、真德秀,因此亦被後世視爲道學同情者。毛憲在《毗陵正學編》中不僅將尤袤、李祥、蔣重珍三位宋末道學同情者視爲常州理學傳承者,而且還通過在傳記中增入少數文字,建構了宋代常州連續的理學傳承系譜。

另有士人質疑張舉(?—1105)、陸文圭(1252—1336)、梁益三人不入《毗陵正學編》。毛憲承認張舉屢薦不起,博學遁世之難得,但《府志》傳其“於古律詩尤清新”,“工書,精真草隸三體,皆造古人妙處”,並言其與蘇軾交好,*成化《重修毗陵志》卷二二《張舉傳》,頁305—306。種種事迹皆不類理學家所爲,不符合毛憲對“毗陵正學”乃程氏學脈的定義。陸文圭與梁益乃當地元代名儒,“文聲籍甚”,“博洽經史而工於文”,*成化《重修毗陵志》卷二二《陸文圭傳》、《梁益傳》,頁311—312。亦與毛憲定義之“毗陵正學”不符,故未收入。

從上述原始資料的選擇性錄入、傳記文字增植以及入選儒者的揀擇等方面所作的分析可見,毛憲所界定的“毗陵正學”,乃是承楊時南傳之道在常州當地流衍的程子之學,同時他還建構了宋元之際“毗陵正學”持續傳承的系譜。毛憲除編纂《毗陵正學編》外,還主持創建道南書院傳播“毗陵正學”。

三 道南書院興廢與“毗陵正學”接受情況探析

開展書院講會與刊行著作均是傳播學術思想的重要機制。毛憲深諳此理,他除了編纂《毗陵正學編》塑造“毗陵正學”傳承系譜外,還重建當地龜山書院作爲講學和傳播自身學説的場所。

據載,龜山書院祀主楊時於政和元年(1111)由京赴任蕭山知縣,途經常州,探望病重友人鄒浩。是年冬,鄒浩卒,楊時爲文祭之,次年方至蕭山任職。任滿後楊時徙居常州十八年,四方之士從學者衆,當地士人周孚先、周恭先兄弟前來從學,並籌資於常州城内買宅爲書堂,作爲楊時講學之所。*咸淳《毗陵志》卷一八,引壁間石刻游酢《寄二周帖》,《續修四庫全書》,699册,上海古籍出版社,2002年,頁128上,177上。《寄二周帖》今不見於游酢文集。周孚先兄弟與楊時問答語,見楊時《龜山集》卷一四,文淵閣四庫全書本,1125册,頁256上—257上。兩宋之際書堂毀於兵,田地爲他人占有。南宋和元朝多位尊崇理學的地方官又主持修建龜山祠和龜山書院祭祀楊時。*咸淳《毗陵志》卷一八,頁128上;洪武《常州府志》,《上海圖書館藏稀見方志叢刊》(47),北京,國家圖書館出版社影印,2011年,頁210。此時的祠祀屬於當時理學運動影響下建立的祭祀學派宗師、推尊師道的建築,入祀者皆爲理學先師,鮮及在地鄉賢,且同時伴隨朝廷對程朱理學態度的轉變而時興時廢。*關於書院祭祀與理學之關係,可參“Southern Sung academies and the construction of sacred space”, in Landscape, Culture, and Power in Chinese Society, ed. Wen-Hsin Yeh(葉文心), Berkeley: Institute of East Asian Studies, 1998, pp.23-51;陳雯怡《由官學到書院: 從制度與理念的互動看宋代教育的演變》,臺北,聯經出版社,2004年,頁140—155。元至正十六年(1356)龜山書院再毀於戰火。*成化《重修毗陵志》卷二七,頁427。

嘉靖四年(1525)七月,毛憲與新任知府陳實贖得城内毗陵驛舊址重建龜山書院,並得到前後兩任巡撫吴廷舉、陳鳳梧和提學盧煥支持,於次年落成。知府陳實以祠祀祀主徵求毛憲意見,毛氏因出所纂《毗陵正學編》稿,“參互尚論”,最終按《毗陵正學編》所示,書院中祀楊時,左右並列祭祀鄒浩、周孚先、周恭先、唐棣,示四人與楊時乃“同門同志”,鄒柄、喻樗、尤袤、李祥、蔣重珍、謝應芳左右分列於下,示諸人乃楊時“門人”、“私淑”或“聞風興起”者。書院改以“道南”爲名,取理學史上“吾道南矣”之典故,明聖人所傳之道隨楊時南來而至常州。内建“望閩樓”、“思洛亭”,示楊時所傳之道源於二程、明於朱熹。又建前門、儀門、中堂、寢殿、兩廡,外築圍牆,並定每年春秋,知府以釋菜禮祭祀,同時畫二百畝田租供書院日常運作之費,重建後的道南書院較前設施規制更爲齊全。*邵寶《道南書院記》,頁585下—587下。其中述及改名“道南”理由“祠名以人,不若直指其道”。毛憲還上書巡撫陳鳳梧,請求由楊時裔孫吏員楊鈞前來書院守祠,並教之習經書、考科舉,以厚待先儒之裔。*毛憲《奉陳巡撫》(三),《古菴毛先生文集》卷二,頁433下。

道南書院興建的目的,毛憲友人邵寶應邀作記文道:

侯之望於學者,如斯而已乎?夫道一而已,學有科級。觀聖道自孟子始,韓昌黎有是言矣。接孟子之絶學者程子也,道南之嘆,既屬龜山,觀程子者不當自兹始乎?由是以希程,由程以遡乎孟,希聖希天,亦將於是乎在,此侯之志也。*邵寶《道南書院記》,頁586下。

求學“有科級”,常州士人由學楊時上溯程子、孟子可得“聖道”,楊時之學又傳諸常州理學先輩,其言外之意是,通過研習入祀諸鄉賢之學,本地士人亦可達至聖境。

道南書院建成後,巡撫陳鳳梧延請毛憲開席講學,毛憲再三拒辭,表示“於龜山之道未能篤信力行”,不敢獨主師席,並托湛若水轉達陳氏,自己只希望“時常往還以助其美”。甚至巡撫陳鳳梧、知府申綸親自上門邀請,毛憲亦辭而不就。*毛憲《奉陳巡撫》(一)(二),《古菴毛先生文集》卷二,頁432上— 433上;《奉湛甘泉》(二)(三),《古菴毛先生文集》卷一,頁428上、428下;《與周道通》(二),《古菴毛先生文集》卷一,頁423上。毛憲並非無意道南書院講學師席,只是希望借此增强自己在書院内的管理權限。他在給陳鳳梧的信中道:“其間規模條目、功夫次序,或只遵白鹿洞教法,或間做舉業正當學問,多有可商量處。”*毛憲《奉陳巡撫》(一)(二),《古菴毛先生文集》卷二,頁432下,433上。或許陳鳳梧同意了毛憲的請求,最終毛憲答應入主道南書院師席,教授諸生學問。*毛憲《與徐用中》(二),《古菴毛先生文集》卷一,頁417上。

毛憲塑造的“毗陵正學”系譜在當時未能被大多數士人接受。嘉靖六年三月,道南書院重要贊助者巡撫陳鳳梧因考察拾遺被劾,勒令致仕。*《明世宗實錄》卷七四嘉靖六年三月壬寅,臺北,中研院史語所影印,1962年,頁1671。隨後書院諸生亦皆散去,毛憲請歸家養病。*毛憲《奉陳巡撫》(四),《古菴毛先生文集》卷二,頁433下。十月,御史章袞提學南直隸,邀請毛憲重回道南書院講學,毛氏辭道:

僕非不欲與諸生周旋禮樂,奈衰病侵尋,舊學荒落,尋文繹義,力有不能。昔陳鳳梧嘗集生徒於書院,延僕講明義理之學,再辭不獲,因托甘泉轉辭,反趣應命。未數月,陳鳳梧去,僕亦病歸,諸生漸散,竟無寸益。深悔舉動草草,且愧德意不能孚人也。今日之舉,何以異此?*毛憲《與章汝明》,《古菴毛先生文集》卷二,頁446上。

雖然毛憲自稱“衰病”、“舊學荒落”,但其推辭的主要原因或許是其學問不能吸引當地士人,即所謂“德意不能孚人”。此意在他給鄒輗的信中亦有言及:“正學一時難振,亦某輩無以感動之也。”*毛憲《與鄒敏行》,《古菴毛先生文集》卷二,頁435上。所謂不能“感動之”,指其所講“主敬”學說在當地諸生看來,固守舊學,不如陽明學等新興學說吸引人。晚年毛憲寄書致仕歸家的陳鳳梧道:“正學難興,有負盛意。伏惟明公功成身退,究竟正學,必大爲一方勸率。”*毛憲《奉陳巡撫》(四),《古菴毛先生文集》卷二,頁433下。書中提及“往京餞行甘泉”,指前文所述毛憲送甘泉往任北京一事,此事發生於嘉靖八年(1529),在陳鳳梧致仕之後。此時毛、陳二人只能在私下互勉對方鄉居講習所學。道南書院此後逐漸荒廢,嘉靖中倭亂被改爲兵備道衙門。

儘管毛憲所構系譜在當時影響有限,但在幾十年後卻成爲當地士人重要的文化認知。萬曆中後期,顧憲成開席東林書院講學,集聚一批士人掀起了劇烈的學術政治風潮,而東林書院内的主要祀主,就是毛憲“毗陵正學”系譜所述鄉賢。“毗陵正學”系譜成爲顧憲成等人表達學術正統性的重要文化資源。

四 結 語

本文旨在揭示明中期面對陽明學對既有理學格局的衝擊,部分學者試圖在正統程朱學和陽明新學之外,發掘本地理學文化資源,建構地方理學傳統加入學術競爭潮流的現象,並以常州府士人毛憲爲例,敍述他所塑造的“毗陵正學”系譜的形成背景、内容及其影響。

明代思想學術史的研究以王陽明創立心學的背景和過程,及其後學對王陽明學說的發展與演繹作爲敍述重點,對於陽明異議者的思想傳播情形,未能給予足夠重視。羅欽順、陳建等人常被納入“朱陸異同論”框架,視爲明代反對王學的“朱子學的後勁”。*羅欽順、陳建被視爲明代“朱子學的後勁”,晚明東林領袖顧憲成與高攀龍則被視爲清初朱子學復興的先驅。這種分析架構見於民國容肇祖《明代思想史》第六章,頁183—205,284—314。此後諸多相關研究沿襲此說,侯外廬等著《宋明理學史》亦是。近年有部分學者嘗試跳脫“朱陸異同論”開展中晚明思想研究,他們着重强調儒者的獨立自主性及其學術特性。朱鴻林先生曾通過分析黃佐與王陽明之間的辯論,揭示黃氏在理氣關係的認識上與朱熹相異,同時與陽明學保持距離,朱氏並未因此將黃佐簡單歸爲王學修正者或朱子學者,而是指出黃佐具有作爲個體思想家的獨立性。*朱鴻林《黃佐與王陽明之會》,收入《朱鴻林明史研究系列·儒者思想與出處》,頁304—322。朱先生對項喬的研究亦循此思路,見氏著《項喬與廣東儒者之論學》,《朱鴻林明史研究系列·儒者思想與出處》,頁323—358。朱先生的研究提示我們,那些與陽明同時代并且保持異議的理學諸儒,並非僅用王學演繹修正者或朱學論者就可限定,他們中許多人擁有自身學術的獨特性,其目標不僅僅是爲朱熹、王陽明修補理論漏洞,最終指向是取代二者,自成一說。*朱先生對“朱陸異同”分析框架的系統反思,參見氏著《傳記、文書與宋元明思想史研究》,《中華文史論叢》2006年第2期,頁203。劉勇關於李材的個案研究,亦是跳脫“朱陸異同”框架的成功之作,見氏著《中晚明士人的講學活動與學派建構——以李材爲中心的研究》,北京,商務印書館,2015年。本文的研究顯示,陽明異議者毛憲在求學過程中,吸收了程朱理學與甘泉學知識養分,提倡一套有別於朱王二者的學術思想。儘管他宣稱自己的學說傳承自程子,但那只是藉以論證正統性的宣示,他本身的“主敬”之說與程子“敬義並進”說的工夫客體並不一致,更加强調在心上做工夫。毛憲駁辯陽明學的學術目標並不是要爲程朱理學背書,而是希望自成一家之言,獲得獨立的學術地位。這種追求獨立性的思想傾向,正體現了當時學術多元化的發展動向。

毛憲塑造“毗陵正學”的個案對明中後期地域性理學傳統的研究亦有借鑑意義。包弼德、王昌偉、呂妙芬、劉勇諸位先生都關注到近世中國地域性理學傳統的建立、延續、斷裂與重建的現象,對在此過程中涌現的衆多地域性學術系譜著作進行了深入的分析。*包弼德(Peter Bol): 《地方傳統的重建——以金華府爲例(1480—1758)》,收入李伯重、周生春主編《江南的城市工業與地方文化(960—1850)》,北京,清華大學出版社,2004年,頁247—286。Chang-woei Ong(王昌偉), Men of Letters within the Passes: Guanzhong Literati in Chinese History, 907-1911, Cambridge and London: Harvard University Asia Center, 2008, pp.158-167.呂妙芬《明清之際的關學與張載思想的復興——地域與跨地域因素的省思》,《中國哲學與文化》第七輯,桂林,廣西師範大學出版社,2010年,頁25—58;劉勇《中晚明理學學說的互動與地域性理學傳統的系譜化進程》,頁1— 60。他們所關注的關中、福建、金華等地在宋元時期都具有長遠的理學文化傳統,本文所關注的常州府與此不同,在明中葉以前並未出現以理學名世的學者。嘉靖初,毛憲通過弱化宋元間諸位鄉賢的文學成就,突顯他們的理學活動,以及僞造他們之間的師承關係,塑造了宋元時期當地理學傳承系譜。缺少理學文化傳統的區域在中晚明時期也被塑造出理學傳統,正是當時學術多元化發展動向的體現。地方理學文化傳統爲當地理學家提供了參與這場多元學說並競的理論資源。

(本文作者係中山大學歷史學系博士研究生)